Это первый номер «Сеанса» без Сережи Добротворского

Михаил Брашинский

СЕАНС – 16

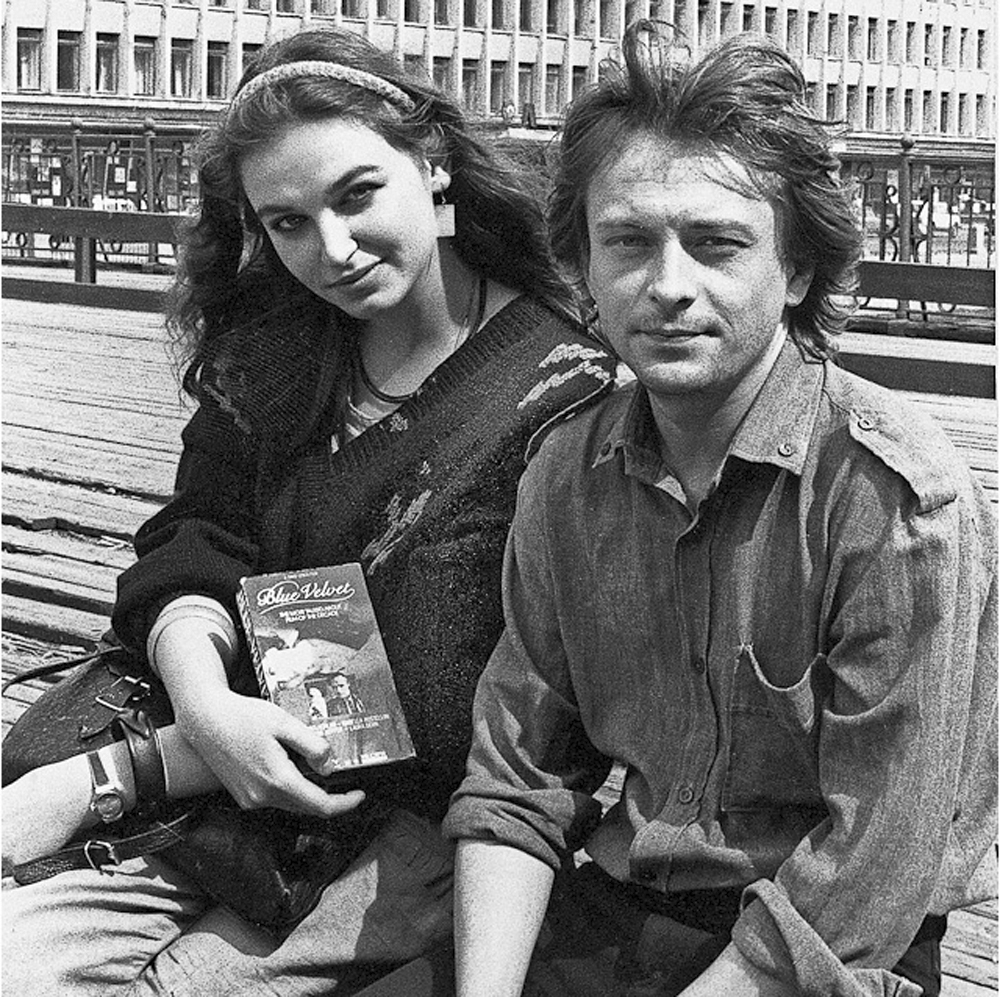

Я бы так хотел написать о нем. О нас, о том, как все было. Как мы не дружили вначале. Как долго кружили друг против друга на лестничных площадках Исаакиевской. Как мне было тяжко однажды, а он был единственным, кто оказался рядом. Как искали тару у Приморской — пиво было только в розлив, а всухую о главном кто ж разговаривает. О том, как снимались в «параллельном видео» у Вадика Драпкина и, по указанию режиссера, носились с палками друг за другом по какому-то тоннелю под Московским шоссе. Я, кажется, играл Пушкина, а он, значит, Дантеса. О поездке в Калининград — вправлять че-паевские идеи в массы. Как поставили весь Калининград «на уши» (его выражение) и гоняли в дискотеке Юфу под «Бони М». Как там было ветрено и счастливо. О том, как с приятелем тащили его к зубному напротив «Искусства кино» — с тех пор он Москву особенно недолюбливал. Как встретились впервые после трехлетней разлуки и от схлестнувшихся наших комплексов искры летели по всему необъятному нью-йоркскому аэропорту. Как в самом центре Бродвея на нас напал какой-то подонок и как, по-че-паевски, мы от него отбились. О том, как мы, наверное, ни разу в жизни не обратились друг к другу по имени.

Я бы так хотел написать о каждом фильме, посмотренном вместе (чуть ли не больше было тех, с которых вместе линяли), и о каждом фильме, который после его пересказа казалось, будто посмотрели вдвоем (по профессии и призванию наблюдатель, он с ранних лет до конца вел дневник — не прожитого, а виденного). О том, как его нет, и я почему-то не могу заставить себя пойти в кино.

Я бы так хотел написать о том, как с его уходом мой мир онемел. Как рождалась наша Речь — из сопротивления безъязыкому времени — код, игра, потаенная азбука прибауток и шуточек, которые звучали так глупо, означали так много и позволяли важное не называть — маска, выразительная ровно настолько, насколько за ней читалось лицо. О словах, которые порой хотелось сказать, но, по уставу Речи, говорить не полагалось. О том, как поэтому многое между нами так и осталось невысказанным. О том, как безъязыкое время ушло, а Речь сохранилась — уже не игра, а ключ во все строже оберегаемое от чужих внутреннее пространство. Теперь Речь умерла. Не с кем стало поговорить.

Я бы так хотел написать о том, как все изменилось после него. О том, каким последним кажется это новое одиночество. Я бы так хотел, но никогда не смогу написать об этом. Потому что об этом просто немыслимо написать.

Любовь Аркус

Нас и так было мало, а теперь — и всего ничего.

Со временем беда делается тише и огромнее. Сережи нет. Заменить его в этой жизни некем и нечем, а другой — у нас не будет.

В прошлом году, в одной компании русских эмигрантов в Париже, я стала невольным участником вальяжной беседы о никчемности нынешних российских интеллигентов. Рассуждали о том, что они не готовы к цивилизованному рынку интеллектуального труда, покорно тянут лямку в никому не нужных институтах. Мой рассказ о Сереже смутил их ненадолго. Успокоились на мысли, которая показалась им чрезвычайно проницательной: вероятно, он не оставляет прежних занятий для сохранения официального статуса — из осторожности и страха перед возвращением коммунистов. У, гады. Куражу не было объяснять им про то, что красиво жить Сереже не мог запретить никто, прежде всего — он сам себе никогда бы этого не позволил. Гордец и умница, всегда и во всем первый, он умел относиться к резонам здравого смысла со здоровой долей отвращения, находил еще какой здравый смысл в нелепости бессмысленных затрат и растрат. Не считался, не рассчитывал. Вот и не рассчитал.

К немыслимой по объему библиографии следовало бы добавить, что среди публикаций нет почти ни одного самоповтора, и без «почти» — ни одного текста, написанного без мучений.

Ни-ког-да не халтурил, спуску себе не давал. Слова складывал мучительно, а тексты получались легкими и воздушными. Предмет обдумывал неторопливо и окаянно, с ему только присущим сочетанием страсти и хладнокровия — посреди огромной страны, сотрясаемой безумием войн и кризисов.

Ему не хотелось бы, чтоб о нем говорили «критик» или «сценарист» или «поэт».

Он доказал невозможное — что слово «вечность» можно складывать из льдинок, сохранив горячее сердце. А льдинки мешать при этом с любым другим подручным материалом.

Его взвинченность, его любовь к героям, влюбленным в обреченность или отдавших ей предпочтение перед нормой жизни. Он был заворожен временами, пускавшими пулю в спину своих героев, и был очарован героями, которые не прятались, не уворачивались от этих пуль… Однако правда также и в том, что он, домосед и консерватор во всем — от верности старым привязанностям до скрупулезного ежедневного исполнения обязанностей и долгов — изо всех сил стремился к НОРМЕ. Его ли вина была в том, что время, сужденное ему, НОРМУ отрицало, именно ее-то делало самым недоступным изо всех благ и спрашивало за нее такую цену, которую он не мог, ну никак не мог заплатить…

Сказать, что он не справился с жизнью в этом времени — было бы неправдой. Сказать, что не захотел справляться из принципа — тоже не так. Шел — сколько мог. Платил несущественными для себя монетами — здоровьем, физическими силами. Неразменные золотые никогда не тронул.

Подпольщик, петербургский профессор, богема, безупречный стилист, газетный писака, настоящий мужчина, красивый мальчик, гений концепта, певчая птичка, ломовая лошадь, лучший в мире собутыльник, верный боевой товарищ, ученый коллега, дружок закадычный, больной ребенок. Перечисление можно длить бесконечно, но оно не помощник.

Михаил Трофименков

Мы никогда не переходили на «ты» — правило игры, как бы отношения учителя и ученика. Да он и был моим учителем по профессии и по жизни, в хорошем и не очень. Кажется, ему было необходимо всегда ощущать перед собой недостижимую цель — не социальную, а для души. Такая совершенно бескорыстная демиургия — оформлять и менять мир по собственному капризу или для друзей. Когда мир вокруг безжалостно оформился, стало можно и не жить. Кажется, ему были очень важны еще и воспоминания — в том числе чужие, о первых концертах Битлов, хотя бы, или как Дэвид Боуи выходил где-то там на сцену в каком-то особенном прикиде. Вспоминать о том, как «мы с Трофимом оттянулись в Париже», было гораздо важнее самой, в общем-то ничем не примечательной оттяжки. Воспоминания нужны были для того, чтобы делиться с друзьями (желательно, чтоб воспоминания были общими). Когда людей с общими воспоминаниями как-то разбросало по миру и по жизни — стало можно и не жить.

Когда уходит человек, которого знал тринадцать лет, город покрывается невидимой сеткой координат. Оказывается, что почти каждый угол связан с какой-то общей чушью. Крыша дома на Наличной, и угол на Восстания, где нас всех чуть не замели менты в день смерти маршала Устинова, и Кирочная, где он подзуживал нас, своих актеров, отбить от комендантского патруля солдатика в «самоходке». Тогда мы все ходили по городу вместе, чуть ли ни круглыми сутками и ему было необходимо именно такое, общее движение. Движение с большой, и с маленькой буквы. Такая потребность в людях и есть, наверное, предельный индивидуализм. Впрочем, люди никогда никого не могут «уберечь» — ненавижу это слово. Теперь все движутся сами по себе, назначая встречи в каких-то людных местах, и смотрят при этом на часы — так жить просто неинтересно. А ему очень хотелось, чтобы было интересно. Ему не хотелось бы, чтоб о нем говорили «критик» или «сценарист» или «поэт». Когда я в юности спрашивал его о ком-то, обратившем на себя мое внимание, он делал загадочное ли и говорил: «Это такой человек». Загадок не осталось — и стало можно не жить.

Татьяна Москвина

— Танюшк, пока!

— Пока, миленький!

Изо дня в день, из года в год — будь то лестница-курилка Института истории искусств, буфетик дома Кино, коридоры «Ленфильма», квартиры друзей — и казалось, конца тому не будет, и что толку говорить мне — это старая история, когда она происходит с тобой, она всегда — новая. Что имеем — не храним, потерявши — плачем, и должны плакать, а иначе что мы будем за люди?

Когда он умер, газета «Коммерсантъ-дейли» попросила меня написать некролог. Писать некрологи по умершим друзьям — дохлое развлечение, я вам скажу. Я сидела, оцепенело уставившись в лист бумаги, пока не услышала его голос: «Ой, ты только не пиши, что я был известный кинокритик. Лучше напиши, что у меня глаза были красивые!» Говорят, из невидимого лентонного поля земли мы можем заново сотворить дорогого нам человека — кто его знает. Вроде бы мы сейчас заново лепим Сережу, хотя бы лентонного — нам его не хватает потому что.

Он не защищался электрическими разрядами в жизненном пространстве вокруг себя, а сам сгорал от этих чудовищных ампер.

Мой Сережа — молодой и веселый. Мы — аспиранты Театрального института, составляем мифический Совет молодых ученых, ездим на дурацкие конференции с глубокомысленными докладами, а в перерывах бегаем по номерам бедных волжских гостиниц (мальчики живут отдельно, девочки отдельно, так сообразите сами); мы пишем свои первые статьи, их публикуют, господи! Мы оттягиваемся на первых рок-фестивалях и для души сами нечто орем, подыгрывая себе на кастрюлях; мы открываем портвейн с помощью ключей от дома, в коем бываем редко, а паштет «Волна» — совсем недурная закуска для мыслящего пролетариата! Все еще впереди. Идея, что мы сами станем «авторитетами», нас бы очень рассмешила. Для нас нет авторитетов. А разбитое сердце заливают вином. Это очень просто.

«Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел». Не смог вытерпеть, наверное. Нынешние двадцатилетние частенько пишут с видом столетних старцев (все знаем, все понимаем), а ему на самом деле было двадцать, каким бы рассудительным он ни казался, какой ученостью ни обрастал. Писал он, кстати сказать, все лучше и лучше, все разнообразнее — мог быть совсем озорным, а мог глядеть прямо в академики. Там бы ему и быть — уже все шло к тому, уже сидел в жюри и на коллегиях, уже подступала солидность, как тошнота к горлу, уже толпились ученики, уже маячило телевидение… Еще шаг, еще рывок — и пошла-поехала прочная, степенная, обеспеченная жизнь в «региональной элите».

Черта с два. «Не угодно ль этот финик вам принять». Опять-таки старая история о дорогах, которые мы (якобы) выбираем. Да будет мир твоей страдальческой и беспокойной душе. Пока, миленький.

Дмитрий Савельев

Странно мне сейчас подыскивать и приноравливать друг к другу слова, приличествующие черному случаю, в котором почти не было случайности. Странно потому еще, что сам Сережа был человеком слова: в житейски-мужском и литературно-эстетическом смысле. Слов на ветер не бросал.

Добротворский вообще был чрезвычайно артистичен, отсюда и его педагогический дар, отсюда его абсолютно естественное существование в нестыкуемых людских кругах.

От огромного маленького Сережи Добротворского нешуточно било током, это правда. Не думаю, что он устанавливал дистанцию для слишком прытких. Ему не надо было набивать себе цену, потому что он ее знал, и другие были осведомлены. Он был чужд картонного пафоса по отношению к собственной персоне: достаточно было неземного пафоса фамилии, которая была дана ему от рождения — да и то критические шалости он норовил подписать то Ольгой Лепестковой, то Сергеем Карениным. Он не защищался электрическими разрядами в жизненном пространстве вокруг себя, а сам сгорал от этих чудовищных ампер. Полтора года назад маленькая компания, и я в том числе, делала телесюжет про козинцевского «Гамлета». При окончательном монтаже фрагментик с монологом Сережи выпал. Он почему-то заметно нервничал в кадре, прятал глаза от камеры, сам прятался за чужие слова. Я не понимал, почему. Просто он уже обдумал для себя тот самый вопрос и выбрал тот самый ответ.

Ирина Тарханова

Впервые с уходом Сережи я ощутила, что компания, сообщество — это единый организм, одно существо, в котором кто-то душа, кто-то мозги, кто-то глаза, кто-то уши, а кто-то — нерв. Больше говорить не о чем, да и не хочется — тем более, что из-за отсутствия теперь этого нерва говорить трудно и почти невозможно.

Василий Бертельс

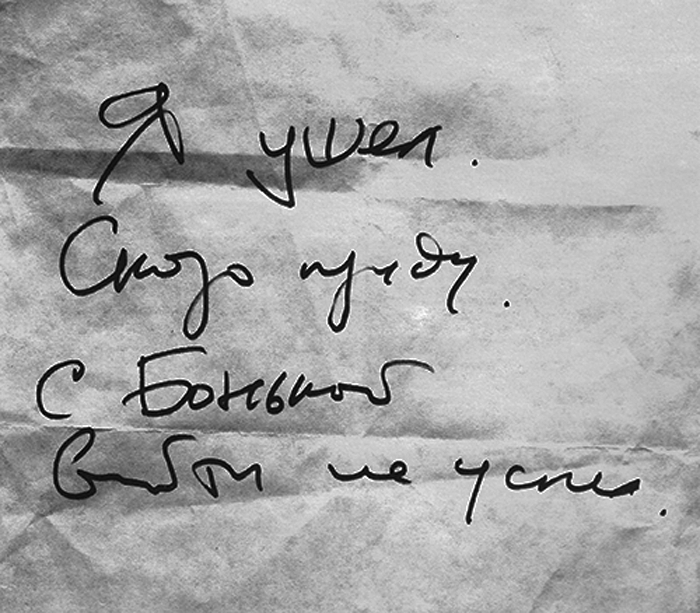

Мы не были знакомы настолько долго и близко, чтобы говорить на «ты». Называли друг друга полным именем. О его смерти узнал из случайного разговора, в день похорон. «Сергей умер» — это трудно укладывалось в голове и казалось несправедливым. «Он не умер. Он ушел» — звучало утешительнее и ощущалось более правильным. Долго не звонил и не приходил в «Сеанс». Каждый вправе судить об этом как сочтет верным. Когда начинали работу над этими страницами, Люба Аркус показала его последнюю записку. Первая фраза — я ушел.

Наталия Дмитриева

…Я и не знала, что он так хорошо ориентируется во внутренней жизни академических театров. Ведь он — это кино. А у меня полжизни прошло в театре Ленсовета. Но как-то раз мы сидели на его кухне, восстанавливали здоровье после трофименковского юбилея. И тут, узнав о моем театральном прошлом, он последовательно вспомнил всех наших общих знакомых администраторов, завлитов, кадровичек, артистов и даже капельдинеров. И мы сразу стали родными людьми. Теперь у нас в редакции живет рыжий щенок. Он объявился у нас вскоре после того, как все случилось. Имя Джим Моррисон у него уже было, имя Чепчик в честь Че-паева придумали мы. Сережа называл «Сеанс» — «вся наша семья». Он говорил: «вся наша семья очень расстроена», «вся наша семья рада» и так далее. Сейчас Чепчик — член нашей семьи. Я отношусь к нему, как родному человеку.

Ольга Шервуд

После веселого путешествия по сочинскому февральскому рынку — с покупанием кассеты с записью советских шлягеров из нашего детства, зайчика, склеенного из ракушек, сушеного какого-то фрукта, нанизанного на веревочку, и — апофеоз! — железного колечка, налезающего только на мизинец, за шесть тысяч, в прибазарном газетном киоске лежащего рядом с журналом для девочек «Штучка», а какая-то тетка сердобольная рядом все увивалась и советовала, к нашему хохоту, примерить колечко барышне, не подозревая, разумеется, что оно выбиралось для сильного, и с потешной гордостью было на палец-таки надето, и, мне: «А если я рукой вот так (картинно кистью по волосам этак назад) — сразу заметят?», — после всего этого у Добротворского осталась сотенная. Крупные купюры почему-то особенно ценятся здесь. За обмен мелких наторгованных на крупную ему предлагали килограмм отменных яблок — тщетно, конечно. Но тут справа оказались трогательные букетики первых фиалок. Добротворский протянул деньгу, оказалось, букетик стоит всего тысячу, у торговки не было сдачи, он терпеливо ждал, пока она наберет по товаркам; в санаторий, где жил наш кинофестиваль, я возвращалась совершенно счастливая.

Когда Сережа умер, никто не поверил известию. «Работает автоответчик, — сказал нам всем Сережин голос. — Говорите, пожалуйста, после гудка. Спасибо».

Сергей сказал: позвольте представить вам будущую звезду искусствоведения Михаила Трофименкова.

В Киеве он все никак не мог успокоиться, увидев воробья под землей, в метро. Потом эта птичка оказалась в его отчете с фестиваля «Молодость».

В последнее время Сережа, высокий профессионал, природный учитель, иногда жаловался: киноведение, как и иные интерпретирующие дисциплины, — не мужское дело. (Это ты не мужик, Николаич?! — подобные протесты в расчет не шли.) Мужское — создание нового. Режиссура. Готов был к своему фильму.

Сиротство журнала «Сеанс» неизбывно.

Сегодня, в середине ноября, я купила себе дешевое кольцо.

Я также знаю точно, что он умер от любви. Какой бы романтически- бредовой ни казалась эта версия.

А потом сегодня под потолком станции метро «Площадь Александра Невского» я увидела воробья. Он куда-то спорхнул, и осталась лишь тень.

Нина Рабинянц

Среди студентов театроведческого курса, где я была куратором и вела семинар по театральной критике, Сережа Добротворский был самым юным и любимым. С виду — мальчишечка-школьник. Невысокий, голубоглазый, светленький. С ясным, порой озорным взглядом. Но уже тогда — духовная зрелость, немалая эрудиция. Небанальность четких суждений. Независимость без намека на фрондерскую позу или вызывающее самоутверждение, без претензии на исключительность.

У меня с ним не было проблем. Но немыслимого труда стоило убедить начальство, что Сережа Добротворский будет писать диплом об Анджее Вайде (имя тогда, в начале семидесятых, почти не произносимое!).

В противном случае он бы отказался от защиты диплома.

А потом — блестящие критические статьи, и замечательные спецкурсы по кино у нас и за рубежом, и обожание, которым дарили его студенты. И гордость за него. И счастье увидеть Сереженьку на экране, в фильме, им же сочиненном, или в телевизионных передачах. И уже чувство пиетета к нему, когда речь шла о кино. Всегда радовалась, если наши мнения совпадали. И готова была учиться у своего любимого ученика — не высшая ли это награда для педагога? А он, уже видный кинодеятель, остался верным себе. Ненаигранная доброжелательность, ни тени амбиции или притязаний на успех.

И вот ушел ясноглазый мальчик. Ушел первым среди учеников моего любимого курса. Как уходят у нас — до срока — лучшие. На панихиде, где было столько слез, горя, искренних выстраданных слов, кто-то сказал: «Как горько, как страшно хоронить детей…» Воистину!

Алексей Феоктистов

26 августа 1977 года мы с Сережей в первый раз отпраздновали день 26 августа — день, когда мы придумали наш журнал «26 АВГУСТА».

26 августа 1997 года мы встретились по этому поводу в последний раз — прошло ровно 20 лет. Все это время шло непрерывное сражение с окружающими нас людьми и обстоятельствами. Происходящее являлось или бешеным штурмом, или изнуряющей осадой — передышки, конечно, были, но недолгие и лишь предшествовали какому-то новому качеству этой войны. Для него, как и для меня, общими были имена героев — персонажей-знаков: культурологических и эмоциональных — ведущих нас в разное время и в разных ситуациях. Этическая направленность этого знака имела значение лишь в той степени, до которой сила этого знака могла быть нам практически полезной. Мгновение, в которое мы открывали нового героя, соответствовало нашему новому рождению, Сережа тут же включал появляющегося героя в нашу борьбу, и обычно это событие корректировало наше миропонимание. Борьба шла на истощение, и я выбился из сил раньше Сережи. Он же продолжал яростно противостоять обстоятельствам, на удивление, не унижаясь до компромиссов. Я помню, как он бывал шокирован теми недостойными приемами, которые от бессилия позволял себе я. Он же вел честную войну до самого последнего мгновения. И если потерю меня можно было вполне не заметить, то его гибель ознаменовала конец целой эпохи.

Тимур Новиков

В восьмидесятые годы в Ленинграде было совсем немного людей, которые отличались широтой и глубиной взгляда на современную культуру. Деятельность исследователя культуры была менее заметна широкой публике. Но в узких кругах имя Сергея Добротворского было весьма значимо. Впервые я узнал его как театрального режиссера. Он руководил театром На Подоконнике. У нас было много общих знакомых, мы подружились. Помню, однажды на Васильевском острове мы выпивали с Сергеем и Алексеем Феоктистовым. Тут в дверь позвонили. Сергей сказал: позвольте представить вам будущую звезду искусствоведения Михаила Трофименкова.

Михаил Трофименков тогда учился в десятом классе средней школы. Сергей был великодушен и прозорлив. Основная сфера нашего общего с ним бытия относится к области сакрального, и это не для печати.

Леонид Попов

«Всякий интеллигентный человек, — говорил Сергей Николаевич с важной миной во время застольных посиделок, — хоть раз в жизни поступал в театральный институт». — «А некоторые даже поступили», — неизменно вставлял я, и на моем челе проступала гордость причастности к тому же сообществу, к коему принадлежал и Мэтр. «А некоторые даже окончили», — завершал Добротворский тираду, гордо подняв палец, и я утихал: учился я пока еще всего лишь на втором курсе. Оба мы при этом, приосанившись, взирали на третьего участника застолий — М.С. Трофименкова, друга детства и — с некоторых пор — партнера по сцене в студии у Добротворского. Трофим, студент Университета, понуро кивал головой: да, мол, не всем-де дано… Это была одна из многочисленных реприз, разыгрываемых в нашей дружеской компании подобно итальянским лацци: по строго соблюдаемой канве сценария, с допускаемыми импровизациями. Бесконечной чередой перемешивающихся и переплавляющихся воедино репетиций, попоек, подпольных концертов, философических бесед и юношеского трепа был наполнен год. Он и был моим настоящим университетом, параллельная же учеба на театроведческом факультете — приложением к нему. Сергей Николаевич в тот год более, нежели кто другой, был учителем в жизни и в профессии, которую я и стал понимать как жизнь именно в эти месяцы. Он был прирожденным педагогом (я позже наблюдал, как бегали за ним восторженные студенты ЛГИТМиКа, которым Добротворский читал историю кино). Долгое время мы, с не столь уж существенной разницей в возрасте, не могли перейти на «ты»; я называл его по имени-отчеству, реже — просто по отчеству, он меня — чаще всего по фамилии, со слегка наигрываемой фамильярностью. Добротворский вообще был чрезвычайно артистичен, отсюда и его педагогический дар, отсюда его абсолютно естественное существование в нестыкуемых людских кругах — и «сайгонской» тусовке, и на академическом заседании кафедры.

Он замолчал, потом сказал: «Брось ты все это, жизнь такая короткая, пойдем лучше пить пиво».

Театр Добротворского просуществовал как раз еще два года, исчерпав свой жизненный запас практически одновременно с моим возвращением из армии. Добротворский, сам недавно испытавший гнусность существования в погонах, писал мне в армию развернутые письма. Письма были мне поддержкой, были продолжением нашего театра, репетиций, тусовок, пьянок, трепа и философствований о жизни и искусстве. Продолжением уроков.

Андрей Плахов

Когда уходит близкий незаурядный человек, не знаешь, какая потеря страшнее — чисто человеческая или та, что несут вместе с нами культура, общество, профессия. Одно невозможно отделить от другого: ведь если представить Сережу с его прекрасными душевными качествами, но без его мощного интеллекта, таланта, честолюбия — это был бы не Сережа.

Он был суперпрофессионалом, каких уже не будет в следующих поколениях. Непонятно как, но он успел изучить и прочувствовать всю историю кино, а не только отдельные ее фрагменты. Суперпрофессионализм не делал его перо механическим и бесстрастным. Он увлекался порой гениальными, а порой пустяковыми фильмами, дорисовывая их в своем воображении как самый наивный и доверчивый зритель. И это было прекрасно, ибо высоколобый критик тоже имеет право быть ребенком.

Он больше всего боялся «коснуться потолка». Некоторые думают, что газетная поденщина мешала его амбициозным замыслам. Да, разумеется, но замыслы эти — не в сфере «высокой науки» (в которой ему ничего не стоило преуспеть), а как раз наоборот — в презренных «низких жанрах», которые он ценил и в кино, и в кинокритике. Он с упоением читал новорожденный российский pulp в карманных переплетах, писал сценарии малобюджетных триллеров и гордился тем, что печатается в журнале «Ом».

Все знают, что он никому не завидовал и ни о ком не говорил плохо, словно не замечая человеческого дерьма. Насколько мне известно, он — величайшая редкость для хорошего критика — никогда ни с кем не конфликтовал. Во всяком случае, до последнего момента, когда это становилось уже неизбежным, когда было затронуто чувство долга и чести. Но и в этой экстремальной ситуации вел себя в высшей степени благородно.

У него были свои суеверия и предрассудки в отношении городов. Наша последняя долгая встреча происходила в Праге, в доме у Петра Вайля, и там я видел его, приехавшего с Инной, ближе всего к тому состоянию, что называется счастьем. Такой город, как Прага, был нужен ему — славянский, европейский, теплый, где можно бродить вдоль реки, заходить в пивнушки и вести дискуссии с местными скинхедами.

Зара Абдуллаева

Сережа хотел написать статью в следующий номер «Сеанса» под названием «Конец прекрасной эпохи». Не знаю, закавычил бы он эти слова, или же взял их как эмблему расхожего мирочувствия, которое каждый переживает на свой лад. Без сочувствия чужому настрою — определиться бы со своим. А на это требуется время и сосредоточенность, которую текущее время обычно растрачивает. Зато провокации времени, связанные, в частности, с «концом» (или началом), «прекрасным» и «эпохой», смущают наши умы и взывают к немедленному (хотя неокончательному) ответу, а не долгому (хотя и несозерцательному) думанью.

«Конец прекрасной эпохи» начинается стихотворением «Второе Рождество на берегу…» В нем есть такие строчки: «Грядущее настало и оно переносимо…» Переносимо. И это только начало. Сережа говорил: «Не пиши сейчас про Бродского. Надо было либо раньше, либо потом, потом…» Ну конечно, ежилась я: Бродского «хором не спеть»… Про Сережу писать не надо. Потому что слова вылетают как-то сверхъестественно легко. Все, что о нем пишется — правда. А значит — несправедливо. Представить в реальности, что у уже не случится с ним выпить, прогуливаться, спорить или радоваться, что в Петербурге остались его адреса, «по которым найду мертвецов голоса», нельзя. Непереносимо. Все прочее — литература. Но в литературе мы устроились ловчее, чем в жизни. Когда-то опоязовцы, преодолевая удушье, помимо науки, обживали литературу. Прочитав «Кюхлю», Эйхенбаум написал: «Это прекрасный выход из жалкого нашего профессорства». Я называла Сережу приват-доцентом, иронизируя над его не знающим устали просветительским жаром и трогательной склонностью обучать малолеток. А он разъяснял, что это его приватная утопия в эпоху рухнувших утопий и выход из смертельной схватки литературы с жизнью.

Отношения с ним мгновенно перерастали стадию дежурной, профессиональной «душевности» и делались головокружительно личными.

И там, и тут у него были непрерывные лирические мотивы. Он воссоединял диссонирующие усилия (серьезность, патетику, бесстрастность, грусть, одиночество, отзывчивость…) в целостный образ своего авторского комментария и собственного — в цеховом сообществе — почти культового имиджа.

В семидесятые, когда вышла книжка «Конец прекрасной эпохи», были опубликованы «заметки о неканонических жанрах» Майи Иосифовны Туровской — «Герои „безгеройного времени“». О «других» героях, позиции и стратегиях, которые рифмуются сегодня, кроме прочего, с тем, что и в наши безгеройные дни никуда не исчезли «антигерои» (предшественники протагонистов его книги). В те же годы один проницательный автор высказал не исчерпанную временем мысль: «Можно прозревать причины различных явлений, но никого не ставить об этом в известность». Конфликтность нынешней (в широком смысле) ситуации состоит в том — а Сережа ощущал это во всей полноте и с мучительной трезвостью — что прирожденные, отнюдь не лишние и уж совсем не потерянные «антигерои», «тоскующие по биографии», и герои востребованные временем, газетной полосой и телеэкраном, могут (или должны) вести совместное хозяйство. Проигрыш и выигрыш, метания и чудовищная работоспособность, товарообмен и потусторонние порывы для Сережи, который только-только входил в свою персонажность, стали драматургической — жизненной — коллизией, которая в конце концов размыла берега между персонажем (героем) и автором сочинений.

Он часто цитировал Вен. Ерофеева: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Это — в идеале. В литературе, припахивающей литературщиной. Но в действительности свою растерянность он группировал в надежду на скорое растяжение правильности. Одна из лучших его работ написана об «Особенностях национальной охоты». Не о фильме, а о концепции самоидентификаций, где он дважды процитировал Ерофеева: «Ни в себе, ни в серьезности своего места под небом не уверен более никто». Оставив за кадром сокровенное лично для себя из того же автора — «А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности». Но не вырезал из очередной рецензии самоописание, подложенное в описание этой, как ему казалось, «этапной картины». Ее этапность — своего рода повод для суждений о врожденной естественности непрозрачного: «советская власть всего лишь обострила сугубо русское умение соединять несоединимое: полную замкнутость — с энтропией, самососредоточенность — с беспределом. И разжигание хаоса как способ избавления от клаустрофобии». Но Сережина клаустрофобия не была «мерилом абсолютной гармонии». А постсоветская эпоха еще больше соединила несоединимое (хотя кажется, что разделение труда произошло и точка индивидуальной опоры нащупана). Сережа понимал, что это не совсем так, и поэтому, видимо, не пытался усугублять несоединимое — то, что отчуждается в литературе и кино. И страшно редко переносится в жизни.

«Но даже мысль о — как его! — бессмертьи есть мысль об одиночестве…»

Сергей Землянухин

Сережа Добротворский. Что-то тепло-тревожное разливается по жилам. Сидим на кухне. Выпиваем. Звучит «попса» шестидесятых (последнее увлечение). В бок тычется слюнявый Боня. Валяются книжки Барковского, Марининой. Хозяин, как всегда, весь в черном, делится впечатлениями то от разборки за углом, то от фестиваля в Турине. Неестественная естественность этих сочетаний обволакивается Сережиным обаянием, но только теперь понимаешь, какова цена попытки этой переплавки «низкого» в «высокое».

Наталья Сиривля

Жизнь человека — загадка. Смерть — загадка вдвойне. А смерть человека, который ушел потому, что внутренне, подсознательно не захотел больше тянуть лямку жизни в холодном и безрадостном мире, хотя здесь его, казалось бы, все любили, у него были друзья, ученики, слава, возможность жить и работать… Какая же должна быть тонкая кожа, какие требования к жизни, какая жажда напряжения и полноты бытия… Какая сила. Или: какая слабость, незащищенность, ранимость, безудержное расходование себя на то, что все мы делаем вполноги: пишем, любим, общаемся… Нас, защищенных, закрытых, полуживых, тянуло к нему. Он был живым и настоящим. Отношения с ним мгновенно перерастали стадию дежурной, профессиональной «душевности» и делались головокружительно личными. В каждом навстречу ему раскрывалось что-то человеческое, даже детское. Общение с ним было частью самой интимной жизни, о которой трудно говорить вслух. Иногда он ранил, чаще делал счастливыми… Мы старались любить его, поддерживать, заботиться, защищать, радовать… Но видно не дал Бог такого таланта жить, так остро и глубоко чувствовать… Не уберегли, не сохранили, не смогли дать столько настоящего тепла и любви, сколько нужно было ему для жизни. И он ушел от нас. И ему сейчас лучше, чем нам, оставшимся…

Евгений Юфит

Во второй половине восьмидесятых просмотры «параллельного кино», как правило, заканчивались скандалами, драками, абсурдными разоблачениями в прессе и на телевидении. С позиции нормального молодого советского кинокритика, желающего сделать карьеру, писать о параллельщиках было все равно что заразить себя чумой и бесстрастно фиксировать стадии физической деградации своего организма.

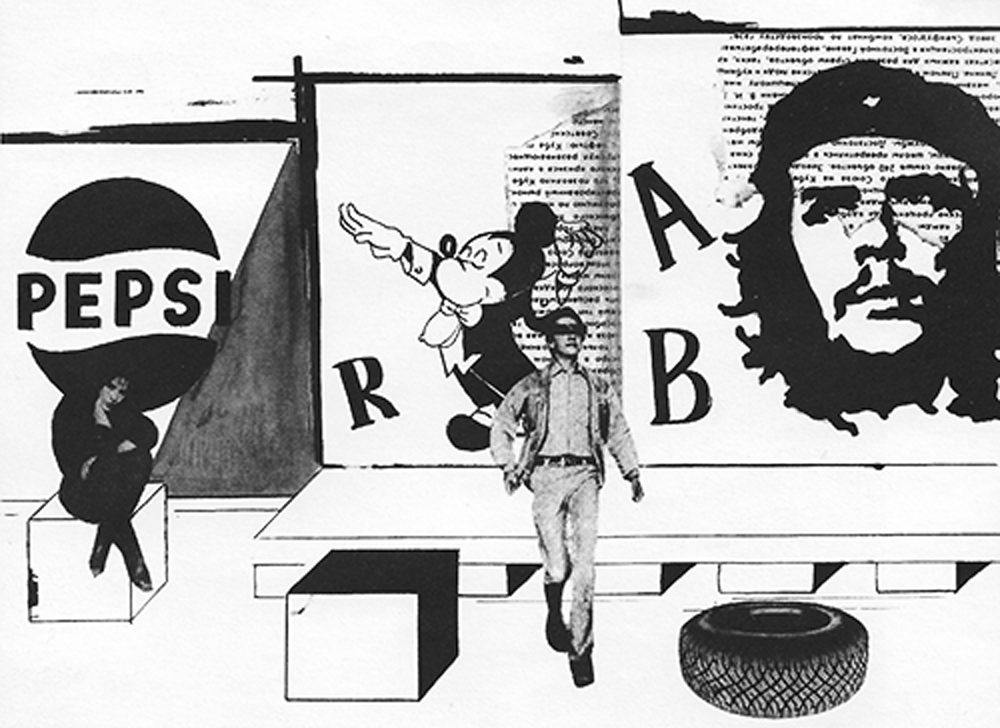

Сергей Добротворский взломал стереотипы официоза, без оглядки ринулся в киноведческий анализ, и даже стал одним из основателей киногруппы «Че-паев».

Для серьезного интеллектуала он был невероятно живым. Для живого человека — он был очень умным.

Он был нашим любимым арт-критиком, нашим сподвижником. Он был, пожалуй, единственным, кто мог адекватно представлять некрореалистический кинематограф.

Когда мы работали в Америке над проектом «Некрореализм: шок-терапия новой культуры», я жил с Сергеем в одном доме. Как-то вышли на улицу покурить. Я приставал к нему с расспросами по поводу монтажа выставки. Он замолчал, потом сказал: «Брось ты все это, жизнь такая короткая, пойдем лучше пить пиво».

Максим Пежемский

Деревянный крест с надписью «Сергей Добротворский» на Смоленском кладбище вместо Сережи.

Я никак не могу к этому привыкнуть, я слишком привык к нему живому за те четырнадцать лет, что знал его.

Мы, похоже, получили очередное ранение.

Врачи бы сказали — тяжелое.

Конечно же, нас вытащат. Типа, время лучший доктор. Наверное, правильно. Но что-то внутри меня не дает смириться с тем, что автоответчик по номеру 311-77-18 говорит незнакомым мне голосом. Придется.

Вот так теперь и будем жить.

Константин Мурзенко

Когда он объяснял людям что-то — он больше задавал вопросы, чем произносил собственные тезисы.

Рассказывать одну и ту же историю, не установив в ней всякий раз новую систему связей — ему было скучно.

Он очень ценил выдержанность стиля. Особенно в дворовых песнях и интерьерах дешевых кафе.

Подголовник автомобильного кресла он легко, в проброс, мог назвать подзатыльником, сам этого просто не заметив.

Свою собаку, бледного, несмотря на густую черноту, неврастеника-ньюфаундленда — однажды ночью с целью поднятия в нем боевого духа произвел в звание старшего матроса-моториста.

Быть изруганным Добротворским — честь!

Для серьезного интеллектуала он был невероятно живым. Для живого человека — он был очень умным.

Ему удавалось успешно сопротивляться бесконечной заструктурированности века, при этом, не распуская в себе ни варвара, ни потребителя даже в бытовых мелочах.

Именно это и обеспечивало ему некое обаяние канатоходца в повседневной жизни.

Именно это составляет живость интонации любого его текста, который всегда кажется написанным человеком более свободным, нежели его читатель. И изящное безумие стиля в целом — метаморфозы простых слов, понятий, оценок вдруг выскакивают в таких местах, где их не замечаешь, потому что не ищешь.

Это была сугубо частная коллизия чувствительного и развитого человека, желавшего быть свободным по праву.

Похоже — слишком типичная для этого времени.

Невероятная дисциплинированность и окультуренность мысли — давала все более безотрадные результаты в осмыслении безумного мира и начинала тяготить.

Строгий анализ не приносил освобождения от тоски сплошной обусловленности.

И он очень ценил спонтанные ходы и навязчиво ловил спонтанные ситуации.

Но неизбежно лишь формулировал через них общие правила нарушения правил.

Он был интерпретатором инноваций.

И автором роскошных бесхитростных фокусов, даривших неожиданное освобождение — даривших ощущение времени через неожиданное прочтение мифов, неожиданное понимание аутсайдеров, неожиданное пренебрежение отжившими условностями.

Потом он очень устал.

Было два варианта — умереть молодым. Либо нет.

Он умер относительно молодым.

Был вариант — не быть наивным.

Но не быть наивным — бездарно.

Николай Петрович Добротворский

Не пройдет вдоль фонтанки не увидит неву

в дом кино не заглянет не напишет статью

никогда не услышит как шуршит листопад

как над финским заливом стаи чаек кричат

первый снег не увидит не увидит весну

не напишет записку «я скоро приду»

не пришел не простился умчался куда-то

словно сорванный лист в полуночную тьму

и всех тех кто любил его в горе оставил

погасив свою жизнь как свечу на ветру

Олег Ковалов

На исходе жаркого лета от нас ушел Сергей Добротворский.

И сразу в сознании зазвучала строчка, так любимая поэтом, погибшим у Черной речки: «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно».

Я познакомился с ним в такой же прекрасный сырой, облачный и краткий день то ли ранней весны, то ли поздней осени конца восьмидесятых. Ростки «андеграунда» пробивались наружу, и вот в Доме Культуры ЛОМО молодые авангардисты показывали свою кинопрограмму. Даже я, поклонник раннего Бунюэля, был шокирован увиденным и уже на улице все пыхтел, как чайник, — пока рядом не раздалось укоризненное: «А я ведь слышал в „Спартаке“ ваши лекции о Фассбиндере…» С небес сеялась морось, из-под края вязаной шапочки смотрели упрямые светлые глаза, а в тоне прорвалась такая детская уязвленность, что оставалось лишь заткнуться со своим менторством. Сразу стало ясно, кто из нас прав — и не потому, что нервный нахохлившийся парень тут же изумил меня, с ходу выдав тираду, в которой только что мелькавшее на экране узкопленочное безобразие подверглось изящнейшему анализу, оснащенному академичными терминами и ступенчатой периодизацией, — а потому, что зябко жмущийся на сыром ветру эрудит был явно из того легкого благословенного племени, люди которого как-то особенно заметно прорежают собой в романтичные времена уличные толпы.

Быстрый взгляд глаза в глаза в вагоне метро или после киносеанса — и разговор завязывался с полуслова, словно был прерван лишь вчера. На просьбы, от житейских до самых экстравагантных, — они резонировали чутко, бескорыстно и безотказно. В ладонь совалась спасительная десятка и, просто роняя: «Что вы, у нас же должно быть братство нищих», — даритель растворялся в толпе Невского, и помню, с каким куражом курёхинские ребята вдохновенно барабанили по клавишам расстроенного рояля кинотеатра «Спартак», «озвучивая» фильм «Кабинет доктора Калигари».

Сергей выделялся и среди тех талантливых своих сверстников. Он как-то чудодейственно наращивал обороты во всем, за что брался. Если первые публикации его о питерских киноподпольщиках слегка изумляли несоответствием академичного тона бесшабашному объекту исследования, то вскоре я уже попросту наслаждался красотой критической мысли, вытекающей из въедливо-точного прочтения кинокадров. Помню, с чего это началось: в статье о Дэвиде Линче остановило трепетное описание того, как под хмурыми, несущимися по небу облаками в викторианском замке страдает одинокое чудище, несчастный человек-слон. Анализ этой парадоксальной монтажной кинофразы был столь тонок и чувственен, что с тех пор я спешил читать все, подписанное Сережей.

Кто ярче Сергея вылепил словесный портрет Б. Г., совсем в духе салонного рока сплавив неоклассицизм с нынешним кичем: «Интеллигентный сатир с лица, телом он величав, как остановившаяся волна, как отъевшийся титан, как поумневший Шварценеггер»? Кто образнее сказал о Тарантино: «Видиот», на кокаиновом приходе перепутавший курок с кнопкой ускоренной перемотки«? Кто короче отозвался о фильме «Мелодия для декабря»: «Путеводитель по Петербургу для богатых москвичей»? Несправедливо, но остроумно. А о национальном напитке — кто выдохнул фразу любовнее, чем эта: «И она, птица-мама в граненых манерках»? Последнее определение я цитировал и в дни торжеств, и — вполне серьезно приводя как пример стилевого совершенства.

И еще… Для Сережи в искусстве, казалось, не было «священных коров»: даже о любимом своем «Чапаеве» он напечатал статью, то ли всерьез, то ли ради задиристого эпатажа вдумчиво исследующую… эротический подтекст легендарного фильма. Зная независимую безоглядность его суждений, как-то я удивился явной осторожности одной из рецензий Сергея. Он ответил примерно так: «Я, не побывавший в Афгане, не имею права даже невольно оскорблять чувства тех, кто воевал», — и помню, как поразила меня нравственная щепетильность того, чье имя поначалу связывалось с популяризацией, казалось, самых циничных направлений «киноподполья».

Как большевики «диалектику учили не по Гегелю», так и мы в гнусных семидесятых живопись ХХ-го века «учили» не по подлинникам Пауля Клее, а порой и по «отражениям отражения»… При взгляде на ранние работы Сереж и-художника я аж вздрогнул, расслыша родные позывные «Газа-Невской культуры». Мы явно вместе терлись в длиннющих очередях на задворках пролетарских районов, чтобы в залах славных Домов народного просвещения ошарашенно толкаться в плотных толпах, продираясь к произведениям «всамделишнего» современного «авангарда».

Но вот… Как-то я встретил Сережу в тяжелую минуту его жизни. Он обернулся, почти не узнавая меня — щетина на ввалившихся щеках, затравленный взгляд. В руках белели листки ватмана с рисунками, принесенными в редакцию. Они источали художественный покой, философский стоицизм и надмирную иронию. Вольно льющаяся упругая линия рождала округлые фигурки губастых монстриков — то щерящихся друг на друга, то пучащих пустые зенки на ласковых красавиц, то сосредоточенно занятых разнообразно-нелепой «трудовой деятельностью». Рисунки сделали бы честь самому Солу Стейнбергу. Отчего я, остолбенело уставясь на ватман, не сказал тогда об этом Сереже?..

Ушедший обычно обрастает непрошенными «друзьями». Сразу скажу — мы не были особенно близки и виделись нечасто. Тем страннее, что меж нами легли завалы недоговоренного, несделанного. Чуть брезжил запуск игрового фильма — я бежал к Сергею с просьбой написать мне сценарий. (Кстати, мои фильмы он поругивал в статьях, что никак не сказалось на наших отношениях. Эти отзывы я носил, как медали: быть изруганным Добротворским — честь! Впрочем, Сергей-сценарист вдруг чудовищно польстил мне, в фильме «Никотин», заставив как бы самого Годара с пиететом отозваться о «Садах скорпиона».)

У каждого из нас — свой Сережа.

И вот — на фоне голой кухонной стены с укрепленным на гвоздике короткоствольным пластмассовым пистолетиком («Люблю оружие», — скромно признался хозяин) вместе с клубами сизого сигаретного дыма медленно начинали виться такие же бесследно тающие вдруг в воздухе нити затейливых современных сказок. Вот в детском доме, вселенном в реквизированную «цэковскую» дачу (протрите глаза: да, такое действительно бывало в «перестройку») стали пропадать детки, а в длинных его коридорах перепуганные «нянечки» ночами видели плотоядно прогуливающуюся вдоль спаленок косматую фигуру вампира-номенклатурщика, угрожающе позвякивающего орденами… Вот синефил, работающий в киноархиве, выслеживает некий мелькающий в разнообразных кадрах старой хроники фантом — пока не гибнет от него, мистически материализовавшегося, а фильмохранилище пожирает пожар, как библиотеку в романе Умберто Эко. На просьбу о «немецкой» истории под полуподвальными сводами клуба «Манхэттен» начинал вырисовываться силуэт помаргивающей глазищами маленькой девочки-замарашки, «Королевы крыс», свита которой состоит из уличных безногих инвалидов на каталках, словно сошедших с холстов Отто Дикса… А на скатерть ресторана дома Актера клались листки заявки на сценарий о тонкорукой современной Лолите…

Но все то откладывалось, то не складывалось. Было ясно, что только Сережа может воплотить на экране эти фантазии. Я настырно звал его в режиссуру, он вяло отнекивался (а один раз совсем по-детски спросил: «А если на съемках меня не будут слушаться?»). Все же что-то сдвигалось: в студийном дворе он увлеченно рассказал о фильме, который уж точно «поставит сам» — вольную экранизацию «Песочного человека» Гофмана, где подтянутый аскет, коммунист из Германии, должен приехать в СССР двадцатых годов для создания гомункулуса. От одной сцены, рассказанной Сергеем, шел мороз по коже: просвещая малышню насчет «создания нового человека», герой лепил фигурки из хлебного мякиша и, сгребя в горсть, начинал поедать их. Ожившие человечки сучат торчащими из его рта ножками, а малыши — отчаянно вопят от ужаса… Я призываю всех, кто слышал рассказы об этом замысле Сергея, связаться со мной, чтобы хотя бы условно свести воедино идеи и эпизоды несозданного сценария — подобный фильм я посвятил бы его памяти…

Все мне кажется, что сейчас он обернется, и вот…

В последнее время он делал явный крен в сторону брутальной кинодраматургии. Мне не нравилось это, казалось чем-то сродни играм с пластмассовым пистолетиком. Слушая его истории, я все более уверялся, что Сергей рожден для искусства нежно-сумеречного, романтичного. Пробегите глазами одну лишь фильмографию французской «новой волны» — как много среди названий ее программных лент поэтических характеристик того, кто так их любил: «На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Безумный Пьеро», «Нежная кожа»… Почти стихи в прозе — его эссе о Че и Мачеке, обреченных романтиках, заигравшихся с оружием…

У каждого из нас — свой Сережа. Простите, но ничто в нем не связано для меня с Мишелем Пуакаром, воспетым Сергеем и на бумаге, и в фильме «Никотин». Для меня он — родной брат гофмановского студиозуса, открывающего за каждым уличным поворотом мир чудес, или гоголевского поэта, что в несчастливый час погнался на Невском проспекте за синим плащом незнакомки.

Помните, когда в далекой благословенной стране угас добрый гений кинематографа — нас пронзило почти физиологичное ощущение, что в мире стало меньше света? И так же — с уходом Сережи вдруг стало меньше прекрасного, сырого, прогорклого питерского воздуха. Меньше — книжной мудрости и светлого безумия, красивых жестов и воспаленных порывов, уютных бесед с горчинкой и житейских надежд.

«Фантомная боль» — это когда остро ноет, напоминая о себе, ампутированный орган. Несентиментальный романтик Сергей, в часы застолий обожавший горланить сплошь песенные шлягеры из советских фильмов, поморщился бы, возможно, от этой строчки, строчки, но что делать, если действительно — «И куда б я ни шел, уж какая ни забота — по делам или так, погулять, — все мне кажется, что вот…»

…Когда в вагоне метро над потертым воротом кожаной куртки я вижу жесткие взъерошенные волосы нервно жестикулирующего парня — все мне кажется, что сейчас он обернется, и вот…

…Когда у Фонтанки я уже инстинктивно поворачиваюсь в сторону длинного уличного прострела — то почти жду того момента, когда с радостью увижу, как издалека, по Гороховой, сквозь мокрые хлопья летящего снега, спешит ко мне знакомая птичья фигурка. Мы усядемся за грубый деревянный стол «Манхэттена», и я узнаю, наконец, чем закончится история про маленькую девочку, «Королеву крыс».

«Пора, мы уходим — еще молодые,

Со списком еще не приснившихся снов,

С последним, чуть зримым сияньем России

На фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,

Нам жить бы, казалось, и книгам расти.

Но музы безродные нас доконали,

И ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть

Своею свободою добрых людей.

Нам просто пора, да и лучше не видеть

Всего, что сокрыто от прочих очей…»

Читайте также

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо

-

Близкие контакты — Итоги XXII «Духа огня»