Киллер как знак общественных гарантий

Значение слова

Вебстеровский словарь трактует слово «killer» как «тот, кто убивает», а в словаре Ожегова «убийца» определяется как «тот, кто совершил убийство». Причем слово «убийство», в свою очередь, объясняется как «преступное лишение жизни кого-либо». То есть Вебстеровский словарь в своем определении избегает оценочности данного акта, а Ожеговский — изначально трактует его как уголовно наказуемое действие. В русском языке словосочетание «наемный убийца», «убийца» и иноязычный «киллер» имеют разные значения. Формулировка «наемный убийца» пришла из телерепортажей и, как правило, подразумевает солдата, призванного для решения военных или политических конфликтов, реже — «стрелка, выполняющего задания по заказу». «Убийца» — понятие, пришедшее из криминального мира. «Киллер» тоже оттуда родом, но с очевидным оттенком экзистенциальной отрешенности от содеянного. «Киллер» как драматургическое явление — понятие достаточно новое. Это как бы атрибут общественного сознания на определенном этапе развития, когда традиционные ценности цивилизации и жизнь маргиналов не имеют никакой перспективы взаимодействия, поэтому на последних не распространяются нравственные нормы.

Мы покорно ждали, когда же в нашем кинематографе появится настоящий киллер. У главных — французов и американцев — давно есть, и у нас, значит, должен быть. Но в родных пределах такому персонажу было сложнее появиться — поскольку для того, чтобы появился спрос на подобного рода поручения, в обществе должны прежде всего наличествовать закон и нравственные устои, защищающие личность от посягательств. Россия, как известно, отличается неторопливостью в решении этих вопросов.

Скажем, во Франции испокон веков сильны были две традиции, благоприятные для функционирования киллера, — имморализма и философского обоснования ценности личности. Естественно, что именно там, в центре европейского индивидуализма, подобный персонаж стал аккумулировать свои драматургические силы. В Америке он обрел несколько иные свойства — переселенцы установили закон «око за око, зуб за зуб», который сработал; потом Конституция возвела гражданина в ранг национального достояния, что повысило и статус «охотника на человека»; помимо прочего, понятие «оплаты» было мгновенно мифологизировано в Америке, что и обычного члена мафии превращало в профессионала. (Как ни странно, но, несмотря на процесс универсализации, эти исторические отличия продолжают сказываться на фактуре кинематографических киллеров разных регионов.)

Наши пределы: традиция безоружности

Понятно, что все иначе в России, которая давно отстает от Европы в деле реализации идеи ценности личности. Сама идея активно будоражит умы пару столетий, причем, как это у нас бывает, все естественным образом запутывается. Романтизм и прагматичность соединить не удается. Либералы прошлого столетия, готовые если не носиться с гражданскими свободами, то напоминать о них обществу, казались иностранцами. Общество с большей готовностью втянулось в дискуссию о вседозволенности, о «пределах человеческой компетенции», о свободах по «ту сторону добра и зла». Особенно симптоматично то, что «по эту сторону» еще не было элементарного равноправия. Традиционно находилось многое, что отвлекало от обыденного законодательства (и действительно, «комплекс Раскольникова», идея социального сострадания, приоритет духовной свободы перед гражданской1 для впечатлительного ума интереснее, чем проработка и распространение законов в большой, темной, славящейся отсутствием дорог стране). Можно ли считать «киллерами» Софью Перовскую, Александра Ульянова и иных террористов? Естественно, нет — их действия были формой борьбы, а не профессией.

Магия «надмирных» идей микшировала «пошлую» реальность. Она закономерно умножилась в безднах, открытых большевиками, — об этом исчерпывающе написано у Платонова. Души, идеи, тела — все смешалось, «ингредиенты» отдельного человека перестали существовать в единстве, все слились в единую субстанцию, в массу. Уничтожая идеи, убирали людей, но они не засчитывались как конкретные люди — поэтому не нужны были и профессиональные убийцы. Когда позже сложилась тоталитарная система, фальшивая конституция узаконила зависимость граждан от идеологии и, соответственно, их безоружность перед государством. Безусловно, в бандитском мире были и профессионалы, о которых в данной статье идет речь. Но в тех строгих идеологических рамках, внутри которых существовал советский кинематограф, на лояльного человека никто посягнуть не мог, а неугодных государственная машина «убирала» сама — без персонализации исполнителей, действуя от имени закона и народа. Все операции спецслужб (милиция, НКВД, разведка) выполнялись, конечно, в силу служебного уложения.

Типчики, клерки государственного террора, бандиты

При каких обстоятельствах на экранах появились убийцы-«индивидуалы»? Естественно, во время расцвета шпиономанского детектива и фильмов про вредителей. Это были гиблые, несвежие типчики. Они нападали, как правило, на нестойких интеллигентов, которые сначала поддавались вербовке, а потом шли на попятную («Случай с ефрейтором Кочетковым», «Дело номер 306»). Но в этой ситуации оружие оказывалось в руках бандитов, которые жили по законам уголовного мира; впрочем, в каком-то смысле они осуществляли и едва артикулированную функцию «чистильщиков», поскольку карали недоброкачественных граждан (следуя тем самым идеологической логике).

Позже, в начале шестидесятых интерес к этому жанру временно затих, и стал набирать силу только к концу десятилетия. Опасности теперь подвергались в основном коллекционеры, антиквары, граждане, побывавшие за рубежом, — те, кто не крепок морально. На них опять охотились бандиты, некоторые из них были уже с человеческим лицом — то есть присутствовали психологические или ситуативные причины, заставившие их решиться на уголовщину. Но подробности осуществленных ими операций обычно не раскрывали.

Более богатой фактурой обладали акции западных спецслужб. Например, в фильме «Ошибка резидента» был продемонстрирован трюк с отливанием оттиска ступени лестницы, который должен был стать орудием убийства и служить доказательством того, что жертва случайно упала и ударилась головой о ступеньку. В картине «ТАСС уполномочен заявить» перевербованный разведчик использовал специальный яд, приводивший к отеку легких. Но так или иначе, это были действия людей при исполнении, чье служебное положение подразумевает какую-либо миссию. В то время как «киллер» — коммерческая специальность.

Отступление о харизме

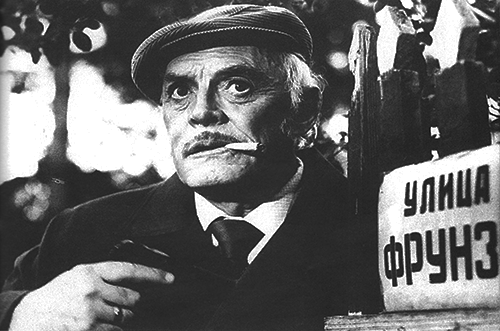

Кинематограф периода стагнации, который в значительно большей степени опирался на актерскую индивидуальность, чем в шестидесятые или позже, в девяностые, оставил несколько ролей «экзистенциальных киллеров» — то есть тех, кому зритель готов сопереживать как в момент исполнения профессиональных обязанностей, так и в обыденной жизни. От актерской индивидуальности в подобной роли зависит девяносто пять процентов успеха, поскольку только неуловимые лабиринты души и характера, путающие следы прямо на глазах зрителя и психологически оправдывающие «работу», могут делать образ продуктивным и положительным в смысле зрительского интереса. Для того, чтобы зритель интуитивно не отталкивал данного персонажа, нарушающего нравственные нормы, он должен обладать харизмой — это уж точно. Можно вспомнить роль Олега Даля в картине Евгения Татарского «Золотая мина», где он играет сбежавшего уголовника, который делает себе пластическую операцию. Даль — фигура глубоко экзистенциальная; этакий Клаус Кински, но в интеллектуальной сфере нашего экрана. Его экранный герой из числа тех людей, которые несут законы в себе, поэтому не соотносятся ни с какими нормами цивилизации. Таков персонаж Даля в «Золотой мине»; пожалуй, это первый (или крайне редкий) уголовник на отечественном экране, с которым зритель отождествлял положительного героя, несмотря на фабулу. В «Золотой мине» идеально работал механизм «звезды» — Даль был кумиром, и, естественно, авторы фильма могли только намекать на его преступную деятельность, но не демонстрировать ее «грязную» подноготную. Совершенно очевидно, что он (кто не помнит диалога Даля и Любови Полищук в кафе на палубе, когда Даль приподнимает круглые темные очки?) соотносим в негативной обаятельности с классическими драматургически полноценными «киллерами».

Следует обратить внимание на то, что появление в кинематографе «киллеров» обусловлено по меньшей мере двумя предпосылками: готовностью общества воспринимать подобное явление одновременно спокойно и с интересом; наличием актеров, увлекающих аудиторию своей харизмой. Разгар «застоя» было идеальным временем для последнего — только личность актера могла выразить непроговариваемое, неартикулируемое. Многих суперзвезд того времени можно представить в подобных ролях. Но «перестроечное» кино кардинально изменило ситуацию — здесь уже была сделана ставка на фабулу и на создание стиля или мифологии времени. Актеры-звезды стали закономерно меркнуть.

В фильмах разоблачительной волны разрабатывалась мифология пожирания человека государством. Появились тайные агенты НКВД со своими приемчиками и стратегией, но безусловным оставалось то, что они — клерки или заложники государственного террора. Первые действуют в фильме Леонида Марягина «Троцкий»: мужчины-модели в элегантных пальто и шляпах, владеющие арсеналом хитроумных способов уничтожения и применяющие их в разных концах света. А главный герой картины Дмитрия Долинина «Миф о Леониде» — человек, которого намеренно подставляют, вынуждая к убийству Кирова. В современных историях возникли кэгэбэшные исполнители — скажем, в «Серых волках» Игоря Гостева убийцы-аквалангисты выслеживают и убирают честных героев. И эти убийцы тоже далеко не вольнонаемные стрелки, хотя сама фактура требовала изъять подобных персонажей из политически окрашенного сюжета.

Одновременно с разоблачительными фильмами появилась волна «кооперативных» боевиков, которые кишели стрелками, но те проходили по категории «бандитов с заданиями», поскольку работали на мафию, а не за индивидуальное вознаграждение. Можно упомянуть «ширпотреб» вроде фильма «Американ бой» Бориса Квашнева — как бульварный опус о мафии; и игриво линчеообразную «Линию жизни» Павла Лунгина, претендующую на магический психологизм. Но и та, и другая картина отражают ситуацию отсутствия самого понятия найма в криминальной сфере, вместо которого пока еще присутствует работа на пахана. Нельзя не вспомнить, что идеальное воспроизведение естественной физиологической извращенности бандитов-убивцев (придающей им во внешней линии поведения гудиниевидную хладнокровную ушлость) было в «Моем друге Иване Лапшине» Алексея Германа. Любопытно, что многие режиссеры впоследствии стали относиться к кинематографической материи этого фильма как к исторической реальности, интерпретируя в своих целях его стиль, характеры, события.

Вольнонаемные и завербованные

Собственно, контрактные отношения появились сравнительно недавно и постепенно входят в быт; работа на государство была долгом гражданина; на пахана — долгом бандита. Возникновение наемных отношений (вольно- или нет), как известно, было связано в свое время с новым этапом развития цивилизации. Случай с этими «бойцами» — не исключение.

Вольнонаемные стрелки впервые в отечественном кино появились, видимо, в фильме Олега Борецкого и Александра Негребы «За день до». Сюжет его заключался в том, что всю ночь компания героев пьет, галдит, тусуется. Наутро они едут выполнять крупное заказное убийство, после чего и сами складывают головы. Между тем на деньги, вырученные за убийство, все должны были отъехать за границу. «За день до» призван был отразить радикальную интонацию поколения семидесятников: «и лежат, как девочки, распяты мальчики годов семидесятых». Фильм был откровенно сентиментален, логика характеров строилась на весьма условном посыле: безысходная жизнь в этой стране должна была психологически оправдывать выбор. Но они заранее чувствовали, что выбор героев неправилен, что и ослабляло интригу. Так или иначе, в фильме впервые была представлена «независимая» романтическая мотивировка под видом культа чистогана. (Здесь тоже могло возникнуть лирическое отступление о том, что, как ни многомерен и разнонаправлен был тот поколенческий романтизм, адекватно в отечественном кино он так до сих пор и не выражен. И назойливые, и заполошные попытки были, но чистая интонация не удалась никому, а клубок радикальных интенций того времени остался пока в апокрифических историях.)

И вот наступил момент, когда «киллеры» были программно заявлены как новые герои — и наступил он в прошедшем сезоне. Причины? Мода. Но не только. Видимо, общественное сознание приготовилось принять мысль о том, что все структуры, возвышающиеся над людьми (государство, спецслужбы, мафия), не хотели бы иметь отношение к фактам физического уничтожения. А это значит, что вместо отношений с законом стало возникать отношение к закону.

«Брат» Алексея Балабанова представляет наиболее литературный (в смысле — романтический) вариант развития темы. Хорош скромный юноша с смущенной улыбкой и тихой смекалкой; симпатично его добросердечие в отношении интеллектуалов; задушевно слеплено его полузагадочное военное прошлое, когда сентиментально подразумевается нечто, позволяющее ему быть одновременно и убийцей, и положительным героем.

В фильме звучат композиции «Наутилуса Помпилиуса», и сам «Брат» похож на экранизацию песни, меланхоличной и томной. Повествование артистично ориентировано на европейскую волну. Жанр выдержан, и все в порядке, кроме смутного зрительского ощущения, что элегантность покроя совершенно отвлекает от швов. К вопросу о качестве швов мы отнесли бы некоторое беспокойство в связи с абсолютной автономией героя (и автора) по отношению к старомодной конструкции «убий — не убий».

В то же время нельзя отрицать, что Балабанов совершенно органичен в своем нежелании связываться с мотивами, толкнувшими героя на путь киллерства. В этом — авторское попадание в молодежный «кислотный» стиль восприятия жизни, в котором внешняя значимость, разыгрываемая в строгой системе фенечек, никак не связана с внутренней. Последняя всегда остается в тумане, причем туман со своей ватно-нейтральной фактурой и оказывается содержанием, а традиционные ценности — еще одним кругом фенечек, которые можно так или иначе употребить в дело.

В результате одни радуются «новой экзистенции» Балабанова, а другие недоумевают по поводу того, как можно принимать за «экзистенцию» это полное размывание понятия о нормах, выработанных цивилизацией, к которой все теперь взывают как к официанту со свежеразлитыми напитками. На мой взгляд, ситуация с авторской позицией здесь несколько проще, чем кажется. Скорей всего, автор хотел сделать фильм, который «зацепит» молодежную аудиторию, и выдумал вот такой сюжет и вот такой характер. Но будучи по природе человеком, озабоченным не нравственными коллизиями, а стилевыми, он и не предполагал, что надо серьезно разбираться с психологическими обоснованиями в своем сюжете.

Что касается Вячеслава Криштофовича, автора «Приятеля покойника», то он как раз предполагал моральную оценку персонажей и намеревался сделать это, используя жанровый механизм — саму интригу. В результате возникает фабула: убийство остается убийством, но совершить его — единственный способ остаться в живых. Метод тавтологии принципиален для «Приятеля покойника», который рассказывает о том, как один наемный убийца оказывается жертвой другого. И почему? Из-за своей исполнительности, которая не позволяет ему дать какому бы то ни было заказу обратный ход.

Если про фильм «Брат» можно говорить, что там в реальной среде действует романтический герой, то пространство «Приятеля покойника» выхолощено, стерилизовано, «евроремонтировано». Все это дает основание считать, что в сознании авторов подобные герои — «просто профессионалы» — органичнее выглядят в более цивилизованной среде. Но режиссера увлекает проработка логики характеров. И при очевидной неровности фильма ощущение совершенно другого измерения, в котором живут эти «нормальные специалисты», схвачено в «Приятеле покойника» точно.

Киллер № 1, интеллектуальный молодой человек со знанием английского языка, достается в виде «заказа» киллеру № 2 — деревенскому хлопцу, который, повоевав, пришел к выводу, что иначе, как используя полученные навыки, ему и заработать нечем. Он рекламирует себя так: «выполняю поручения, связанные с риском для жизни». Бывший десантник, он избыточно витален и как бы находится в физиологической зависимости от риска. Он «рискоголик», и эта черта становится «законным» драматургическим оправданием характера. А первый, ставший жертвой, — педант, клерк.

Но что завораживает автора, так это природа отношений между ними — там действует иная сила тяжести, и прочие физические показатели иные; там — вывернутые люди, похожие на нормальных только внешне. И в этом смысле картина — более сложносочиненная, чем «Брат». Кстати, одна из сцен «Приятеля покойника» по конструкции напоминает эпизод из «Моего друга…», в котором бандит причитает «дяденька, не убивайте меня» и всаживает нож. Здесь же киллер, за которым идет охота, вдруг понимает, что охотник — перед ним. И начинает убегать, а тот (или не тот) неотступно следует за ним, приговаривая «парень, что ты…».

В «Шизофрении» Виктора Сергеева добротно расцвели штампы, появления которых можно было бы ожидать при освоении образа киллера «российско-имперским» (в прошлом «советским») стилем. Высокопарна уже сама интонация его Прихода — с гулкостью Тени отца Гамлета. Он — Жертва, тотальная и всесезонная. Жертва многолетних интриг, которые плетет служба безопасности вокруг наследственного сибирского охотника, выуженного среди студентов журфака. Фильм ведет интонация монументального разоблачительства. Все в кадре — каждая деталь фактуры, каждый штрих в поведении героев — призвано доказать, что обществом правит коррупция. Это произведение идеологического реализма: в нем нет дыхания жизни, а есть взаимодействие концепций и сил, которые персонифицируются в списке действующих лиц. Завербованный убийца — центральный среди них.

Мы никогда не узнаем, каков он по натуре — добрый или злой, сильный или слабый, оптимист или пессимист. Он приходит в фильм, изможденный несколькими годами заключения по ложному обвинению, и уходит, измученный безуспешной попыткой вырваться из ловушки. Сценаристы практически не дали ему передышки, и это не случайно, поскольку все в фильме по-военному подчинено режиму замысла. Коррумпированное государство может сделать с личностью что угодно, и личность полностью беззащитна перед ним — вот авторский посыл, столь же стоически безрадостный, сколь известный в прошлые годы репортаж о том, что «не радует парижан Новый год».

Показательно также то, что шеф возлагает на завербованного стрелка ответственную миссию, сообщая: «Тебе предложено стать палачом, палачи при любой власти нужны». Здесь происходит очевидная подмена смысла ради нагнетания пафоса. Словарь так объясняет слово «палач»: «человек, который приводит в исполнение приговор о смертной казни». Сами представители спецслужб не трактуют отстрел мешающего журналиста и неугодного банкира как исполнение приговора — для них это «операция». А слово «палач» привлечено, безусловно, для шика.

В авторской непреклонности видится еще и антиголливудский вектор, призванный убедить, что отсутствие у героя отрицательных наклонностей не может служить гарантией того, что в конце концов он докажет свою невиновность по всем статьям и выберется живым из огня.

В статье то и дело возникали извиняющиеся нотки — мол, как же мы живем без «киллеров»? Это и автора удивляет. Киллеры не панацея от всех бед, не горячая вода, без которой никуда, и даже не адвокаты — вот уж чье отсутствие по-настоящему расстраивает, поскольку это очевидный признак слабой роли закона в жизни.

Для современного отечественного экрана является ли киллер героем, фокусирующим в себе ощущения сиюминутной истории? И да, и нет. Безусловно, он воплощает движение от политических и идеологических мотивировок в сторону экзистенциальных, что в глобальном смысле позитивно. В то же время он выглядит персонажем, заимствованным из европейского и американского кинематографа и адаптированным к нашей реальности. Очевидно, что авторская мысль нацелена на пересечение здешней традиции духоборчества и тамошней жанровой сконцентрированности. Жанр психологического, даже, скорее, психоделического триллера может дать серьезные всходы на нашей почве.

Единственное, на что в этом контексте хотелось бы уповать, так это на то, что процессы отделения человека от государства и усиления власти закона будут находить не только «карамазовское» сюжетное воплощение, позволяющее смаковать маргинальные амбиции.

Около лифта и почтовых ящиков теперь, как правило, разбросано полно агиток, в которых наряду с предложением похудеть на сто процентов задают вопрос «будут ли когда-нибудь все люди любить друг друга?». Для праздного ума вопрос по-настоящему впечатляющий, и он ввергает прохожих в дискуссии, в частности о том, на какого рода соглашения предполагает идти цивилизация с биологическим содержимым человека. В нашем подъезде пассажиры лифта только это и обсуждают. Любопытно, что ничего подобного бы не происходило, если бы продолжала практиковать уборщица. Вот цепочка метаморфоз. Примерно такие же метаморфозы возникают и в связи с появлением на экране киллера.

Примечания:

1Суммирую понятия, не ставя перед собой цель выстраивать историческую последовательность интереса к ним. Назад к тексту