Не надо. Это война

7 августа в 13:00 на «Ленфильме» покажут «Духовные голоса» Сокурова (билеты на сайте киноцентра). Пятичасовую документальную ленту о войне покажут целиком. О картине для 15-го номера «Сеанса» писал Дмитрий Савельев.

СЕАНС — 15

Мы живем, не чуя ни страны под собою, ни сладковатого запаха войны, который привыкли втягивать вместе с сырым воздухом. Радиоголос сухо информирует, что позавчера убили четырех, вчера — еще двоих. Не удивимся сообщению о том, скольких убьют завтра. В Большом драматическом летом и осенью репетировали «Мамашу Кураж» про маркетанку Анну Фирлинг — она зарабатывает на войне гульдены и расплачивается жизнью своих детей. Я спрашиваю Светлану Крючкову, мать двоих сыновей, (главная роль в спектакле), о точке пересечения ее судьбы и судьбы бедовой брехтовской мамаши. Светлана Крючкова просит разрешения не отвечать на этот вопрос и не отвечает на него.

Памятник матери-Родине образца девяносто шестого — дебелая краснолицая баба, торгующая около метро чем-то под названием «Завтра» с жирным заголовком на первой полосе: «Россия — Родина, Лебедь — предатель».

Сокуров позволяет себе лишь осторожные прикосновения к горячему и влажному телу войны.

Надушенная и элегантная набережная Круазетт аплодирует «Кавказскому пленнику» Сергея Бодрова. На питерской улице в милицейском патруле узнаю ученика из класса, где когда-то преподавал. Между делом он говорит, что послезавтра — в Чечню и уходит с развязанным шнурком и в фуражке на полтора размера больше.

Чуть больше двух лет назад Александр Сокуров поехал в Таджикистан на афганскую границу снимать «Духовные голоса».

Наверное, он мог бы назвать этот фильм «Военной элегией» — война как место действия и печалование как интонация сошлись бы в пространстве пятичасового фильма. Наверное, он не назвал фильм так из чувства страха — перед взрывчатостью, которой чревато соединение этих слов, способное оцарапать непреднамеренной бестактностью. Он не «поэт войны, рапсод войны» (Елена Горфункель о Сергее Бондарчуке в одном из предыдущих «Сеансов»). Он слеп в отношении эпических батальных красот, у него не захватывает дух от зрелища всеобщего ратного труда. Такая война для Сокурова закрыта и ему неведома. Равно невозможна и война беллетризованная, которая руками поднаторевшего рассказчика, не выжидающего, пока лава остынет, отливается в ловкие жанровые формы. Сокуров позволяет себе лишь осторожные прикосновения к горячему и влажному телу войны.

Он избрал единственно возможный для себя жанр дневниковых записей. «Духовные голоса» — это отрывки из дневников войны, вернее, перечитывание этих отрывков и поздние пометки на полях. Неловкость, которую мог бы испытать зритель от чтения чужих дневников, снимается тем, что слова переплавлены в изображение, создающее эффект соприсутствия. Целомудрие взгляда камеры, который становится и твоим взглядом, устраняет возможный привкус соглядатайства, праздного и оскорбительного для тех, кого ловит в глазок чуткая камера.

Собственно говоря, режиссер снимает паузу.

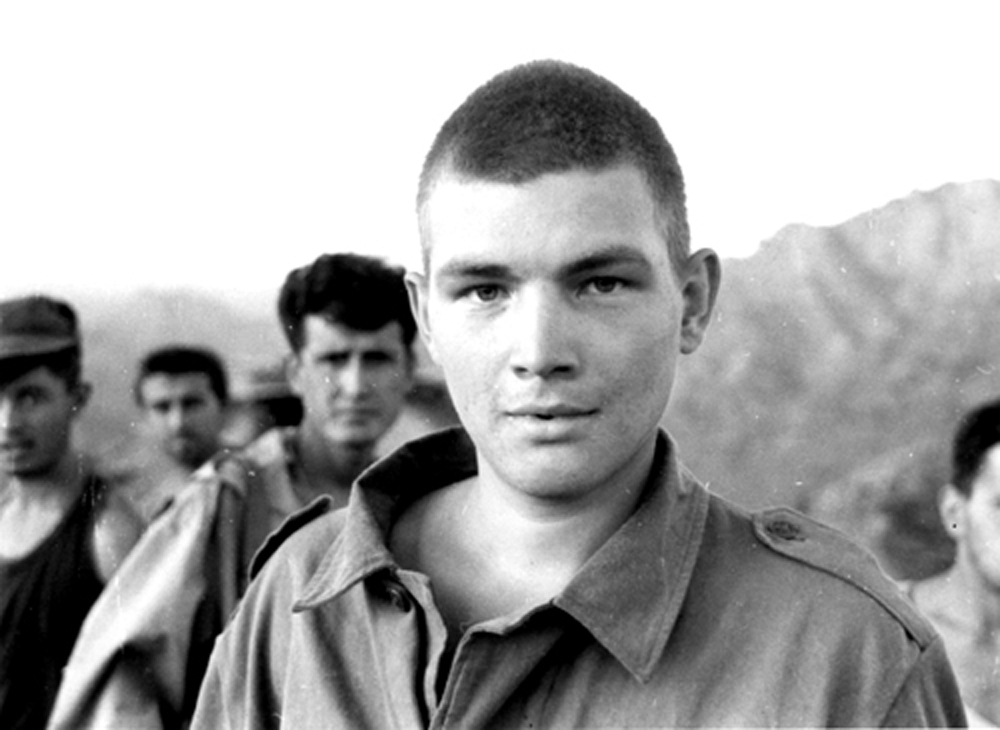

Первая часть может вызвать оторопь. Почти сорок минут длит режиссер один кажущийся неподвижным план — эпиграф к дальнейшему повествованию о приграничной жизни одиннадцатой заставы московского погранотряда среди таджикских гор и песков, взметаемых обжигающим лицо ветром. В первом же кадре — северный российский пейзаж: заснеженное поле, за ним — лес и горы в легкой дымке. Кадр высветляется из глубокой ночной тьмы и застывает, озвучиваемый музыкой Моцарта и нарочито сниженным лаконичным повествованием о невзрачной внешности гения: большая голова на рахитичном теле, изрытое оспинками лицо, мясистый нос, туповатый взгляд. Первая часть фильма нащупывает лишь опосредованные связи с изнурительными таджикскими буднями, замешанными на поте и жажде: красота пробивается сквозь эстетическое безобразие, жизнь вырывается из пут смерти. Цепи гор, которым война предначертала обваливаться каменьями, вопреки ее воле прекрасны — как и молодые тела, протестующие против участи пушечного мяса.

Когда глаз свыкнется с сонной статикой пейзажа — она взорвется: придет в движение тень на снегу, впорхнут в кадр белые птицы, взойдет солнце, заполыхает огонь у кромки леса, и вдоль нее медленно двинется маленькая человеческая фигурка. О технологии виртуозной сборки этого кадра вручную (то есть оперируя возможностями электроники), задумаешься не сразу: кадр-сновидение усыпляет трезвую бдительность. Возникающий наплывом в финале первой части кадр со спящим солдатом, уткнувшимся носом в колючее одеяло, рискует показаться неуместно конкретным и буквальным, но «Духовные голоса» испытывают в нем необходимость: российскому мальчишке снятся тени белых птиц на снегу и музыка точно так же, как молчаливые северные снега видят дикий сон о войне в азиатской пыли, беспорядочном грохоте и навязчивом гуле насекомых. Кадр со спящими солдатами появится и во второй части фильма: они стоят в строю с закрытыми глазами, словно исполняя лишь им одним ведомый ритуал. Постановочное происхождение этого кадра очевидно, однако он не взрывает органики повествования. В этом смысле жанр дневниковой записи волен, и каждая запись не поверяется ничем иным, кроме воли автора. К тому же наблюдающая за жизнью камера не претендует на эффект скрытой съемки: располагая доверием тех, кого и о ком он снимает, Сокуров не скрывает собственного присутствия как присутствия человека со стороны: несколько раз за кадром звучат его вопросы к солдатикам, обрывки его разговоров с ними, несколько раз он появляется в кадре сам, несколько раз провоцирует одного из них на смущенную улыбку в объектив, намеренно не расставаясь с этим кадром при окончательном монтаже, потому что дорожит именно двойственностью своего существования — как стороннего наблюдателя и соучастника одновременно.

Вторая и третья части словно изрыты мелкими осколками военного быта и пропитаны тягучим ожиданием того, что никак не смеет начаться. Материал кажется случайным и неотобранным, осмысленное движение камеры предстает словно хаотичным и подчиняющимся импульсам оператора.

Ничтожно малый кузнечик и величественные громады гор равновелики в своей враждебности ко вторжению инородного мира металла, пота и крови.

Ждут отправки вертолета. Смешки, полуразговоры, игра в камушки. Опаленные солнцем лица, просоленные гимнастерки. Все выглядят старше своих лет. Позже, когда будут справлять день рождения одного из солдат, спросят: сколько тебе?

Двадцать два.

Собственно говоря, режиссер снимает паузу. (Этой формулой еще до «Духовных голосов» определил сокуровский метод оператор Александр Буров.)

Бой — единственный — будет обозначен уже на излете фильма, в четвертой части. Ни одного убитого в кадре, ни одной публичной смерти. Если память не подводит, один лишь раненый попадет ненадолго в объектив камеры — в тот момент, когда режиссер уже сможет позволить себе его снимать.

Просуществовав несколько месяцев на пограничной с Афганистаном заставе, Сокуров очертил то пространство окружающей его будничной жизни, за которым имеет право наблюдать его камера и за рамки которого ей выходить непозволительно — какой бы соблазн для киноглаза там ни таился. Поставив самого себя в жесткие условия, он извлекает максимум из территории паузы и быта. Если угодно, он — скрупулезный собиратель, по крохам формирующий густой космос своего фильма.

Видевшие смерть невыдуманные ребята не хотят сюда больше возвращаться.

В третьей части накануне боя фонограмма от кадра к кадру наращивает назойливость жужжащего гнуса. Небольшой отряд ушел с заставы в горы. Привал. Один пишет письмо на клочке бумаги. Другой читает книгу, третий шевелит губами, вглядываясь бессмысленным взглядом в строчки через его плечо. Четвертый говорит по рации. Ничего не происходит, но разлитое в кадре солнечное марево, помноженное на монтаж статичных планов и невыносимое жужжание, заставляет ожидать разрядки как облегчения.

Однако облегчение не наступает, зато удушье подступает все сильнее, словно горы каменными кольцами стягивают пространство жизни. Камера на сверхкрупном плане выхватывает кузнечика, который карабкается между гильз, чуть позже ловит копошащуюся около брошенного автомата черепаху — это напоминает запоздалые вспышки памяти, пометки, сделанные задним числом на полях дневника. Ничтожно малый кузнечик и величественные громады гор равновелики в своей враждебности ко вторжению инородного мира металла, пота и крови.

Сосуществуют на равных воспоминания об убийстве, воспоминания о прошлой жизни, православные крестики и беззаботная попса.

В предыдущих фильмах Сокуров развивал эту тему несоответствия и через языковое несоответствие в том числе — здесь он обходится визуальными ударами сверхкрупных и общих планов. Ударами расчетливыми и потому единичными. А вязкая фонограмма лепится из насекомого писка, мирно хрипящей из транзистора попсовой музычки «Ты не смотришь даже в сторону мою…» и ленивого солдатского трепа, возвращающего к собственно войне («Утренняя молитва прошла, я еще пятнадцать минут прождал, «трубу» разрядил — и все. Посмотрел с тоскою в небо…» «Я приехал домой — трава короткая, а уезжал — косить можно…»). И у того, что ждал окончания мусульманской молитвы, прежде чем разрядить «трубу», и у того, что вспоминает дом — блестит крестик на цепочке, прилипшей к телу.

В этом ворвавшемся чужеродном мире, против которого ополчились азиатские пески и горы, тоже сосуществуют на равных воспоминания об убийстве, воспоминания о прошлой жизни, православные крестики и беззаботная попса. Эти мальчишки с равной сноровкой скребут ложками о днища котелков, уминая постную кашу, и минируют окрестности заставы, заботливо пряча мину в песке. Умываются, обрызгивая друг друга водой, и — только в четвертой части — разряжают автоматы во враждебное пространство, откуда долетают сухие выстрелы. После боя, который как внезапно начался, так и внезапно оборвался, они сидят полуголые в траншеях. На солнце сушится белье. Жарко. Сокуров снимает фильм не о попрании привычных устоев и норм жизни в оторванном от нас пограничном мирке, а о другой жизни и других нормах, в согласии с которыми медленно и вязко эта жизнь течет. Цитируя самого себя времен «Союзников», где безымянный немец в рапиде дважды выглядывал на крупном плане из укрытия и зверем глядел в камеру, Сокуров несколько раз повторяет почти такой же план с человеком востока, который вглядывается в пришлых существ, экипированных в выгоревшую униформу некогда цвета хаки.

Он снял фильм о тяжелом и обжигающем дыхании этой лавы, которое изничтожает живую жизнь вокруг.

В пятой части, спустя полгода, празднуют Новый год. Всех одолевают заботы вполне мирного свойства: пекут торт, охлаждают шампанское и водку. Когда один из них считает секунды и доходит до последней, все сдвигают кружки, и кто-то кричит: «Ложись!» То ли с губ сорвалось, то ли пошутил. Почему-то именно здесь им несколько неловко от присутствия камеры — не во время боя, не в минуты и часы ожидания атаки, а на новогодней посиделке вдали от прошлой жизни, где сейчас лежит снег и пахнет мандариновой коркой. Не чокаясь, поминают погибших. Пытаются петь «Ой, мороз, мороз…» нестройными голосами. Кто-то предлагает тост за фарт. Выпивая и хмелея, они не знают, что в эти минуты начинается штурм Грозного. Они выжили и пьют за то, чтобы «девяносто пятый был последним в Таджикистане для всех нас — кроме Рустама».

В жизни не должно быть места подвигу

Видевшие смерть невыдуманные ребята не хотят сюда больше возвращаться. Они хотят дожить до дембеля и вернуться в прошлую жизнь — они еще ее не забыли, но отвыкнуть успели.

Видевший смерть вымышленный бодровский прапор мечтает вернуться в аул на коне и спалить его к чертовой матери. «Надо, Ваня. Это — война». У каждого своя правда — у каждого героя, у каждого автора. Только один в ладу с собственной правдой и с миром, а другой — нет. Упреждая все вопросы, он рассказывает о возрасте замысла, который старше чеченской войны. Не брошу в него камня — он искренен и по-своему честен. Интуиция подсказала ему, что нужно натянуть защитные жанровые перчатки, чтобы не обжечься о горячую и дышащую лаву войны. В результате он сработал кино невысокой температуры, которое на манер мнимого больного прикидывается здоровым и полнокровным. «Кавказский пленник» поддерживает градус в термометре, откачивая проверенными методами энергию зрителя, и тот ею делится, ни на мгновение не забывая, что на нем играют, как на флейте. Другой режиссер отказался от перчаток и от гордыни мастера, превращающего живую лаву в рабочий материал. Он снял фильм о тяжелом и обжигающем дыхании этой лавы, которое изничтожает живую жизнь вокруг. Но сквозь жаркий хрип и вопреки ему пробиваются иные голоса — их можно расслышать и различить в грохоте, лязге и стонах. Не надо. Это — война.