Кино режиссёр

Александр Зархи

В заголовке не опечатка. Так и следует читать. Этим делением слова меня поразил сторож клуба на строительстве, помнится, Волго-Донского канала, куда меня занесло в далекой юности.

«А еще к нам приезжал кино режиссер Довженко».

Он произносил это как «гвардии генерал».

Довженко это очень шло. Как шло и Пырьеву, и Александрову, и Райзману, и Хейфицу… И Александру Григорьевичу Зархи.

Правда, однажды в споре со своим военным консультантом Зархи определил себе другое звание. «Вы у себя в армии генерал, — крикнул он запальчиво, — а я у себя в кино — маршал!»

Звенит звонок, я беру трубку, уже зная, кто может звонить в это вечернее время.

— Это некто Зар-хи, — немолодой баритон, прикидывающийся официальным. — А это некто…

— Он, Александр Григорьевич. Какие новости? — Смотря из какой области. Как дела?

— Как сажа бела. — Традиционная игра, для разгона.

— А я думал: госзаказы, сценарии, сериалы. Нет, серьезно, над чем, как говорится, работаете?

— Заявки, Александр Григорьевич, прожекты, ожидания.

Я его расстроил, хотя этот разговор ничем не отличается от вчерашнего. Голос печальный и удивленный.

— Ч-черт его знает… Я тоже — прошелся по Мосфильму, ты не поверишь: ну никого. Прежде, бывало: О! Ба! А! … Тот запустился, того закрыли, масса новостей. Ну ладно мы, стар, извиняюсь, перы — но где же вы, молодежь? — Какая же я, Александр Григорьевич, молодежь.

— Малчишка! — убежденно и без мягкого знака.

Осознать изменений моего возраста Зархи так и не сумел за все четверть века нашего знакомства. Как, впрочем, и не желал знать своих. Про «стар, извиняюсь, леров» — было всего лишь кокетством. Никита Михалков, знавший Зархи с детства, звал его Шурой и на «ты». Впрочем, Шурой, а кто и Шуриком, этого маршала кино звали многие, в глаза и заглаза.

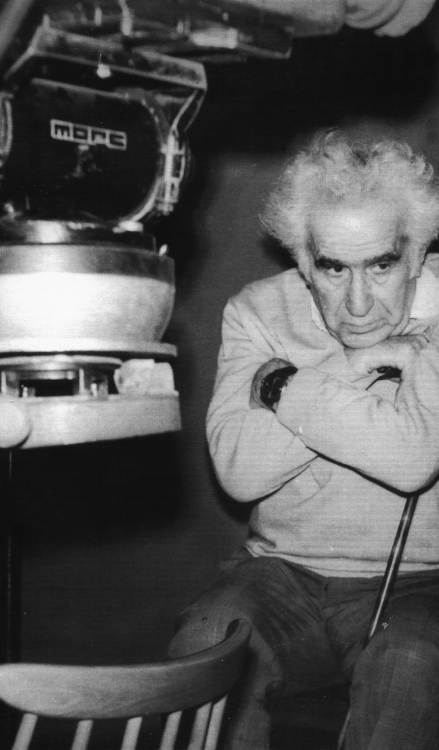

Когда меня, как молодого, перспективного сценариста, привели знакомить с Зархи, я увидел перед собой человека с вдохновенной седой шевелюрой, с глазами, способными за минуту меняться от безумной пламенности до отрешенной рассеянности, и — что показалось мне удивительным — в каком-то куцем джинсовом костюмчике.

— Зархи, народный артист, — зачем-то представился он, здороваясь. Раньше мне говорили, что Зархи похож на Чаплина, знает это и немного этому подыгрывает. Увидев, я понял: не на Чарльза Спенсера Чаплина, а на его героя Чарли — если представить себе его постаревшим.

О старости Зархи говорить не любил. Барьер между поколениями для него тоже отсутствовал, молодые чувствовали себя с ним легко и нескованно. Он охотно с ними работал и не требовал пиетета. Автор этих строк, потупясь, вынужден признать, что однажды, в Болшеве, в пылу творческого спора запустил в классика кино домашним тапком. Правда, Герой Социалистического труда в ответ запустил в автора его сценарием, который потом обоим пришлось собирать, ползая по полу.

— Зато мой — не пьет, — услышал я случайно, как делился Зархи впечатлениями с кем-то, тоже пасшим в Болшеве сценариста.

Сложность и парадокс заключались в том, что мы как раз писали сценарий о старости. Герой сценария, провинциальный актер, внезапно осознавал, что пришло новое поколение и время его кончилось. Тему предложил сам Зархи, и это казалось мне благородной смелостью — избрать ее для одного из своих итоговых фильмов. Но дальше все вне-возрастное существо Зархи стало протестовать против предмета повествования. Задумав фильм о старости, он все настойчивее изгонял это понятие из сценария.

— Почему — «старик»? — вскипал он, чиркая в сценарии огрызком карандаша. — Что за пошлость! «Пожилой, но еще полный сил человек…»

— Но, Александр Григорьевич, если он «еще полный сил»…

— Именно! В этом весь великий смысл! Ты ничего еще не понимаешь! Фильм, в результате, не получился таким, каким был задуман, старого актера сыграл вполне молодой тогда Евгений Евстигнеев. Но теперь, сам став старше на двадцать лет, я уже начинаю кое-что понимать. Работать с Зархи было очень трудно. В своей требовательности он был непредсказуем, порой до капризности. Компромиссы достигались почти всегда сдачей позиций сценаристом. Великое доброе старое кино всей своей отшлифованной массой давило кино шестидесятническое. Побеждало то, что было более цельным. И ничего не оставалось, как отдаваться этой цельности и растворяться в ней.

Недоволен бывал Зархи, главным образом, отсутствием страстей у героев.

— Ч-черт его знает… Вяло, — начинал он бормотать, в тоске бесцельно листая сценарий. — Ну вя-ло! Хоть бы, не знаю, по морде кто кого…

— Но, Александр Григорьевич, они же люди интеллигентные, сдержанные…

— Чушь! ВГИК! — это у Зархи было самое ругательное слово. — Сдержанные! Еще мне очень нравится — «нормальные». Так, нормально встретившись, нормально поговорили, ля-ля, нормально разошлись… А что играть актеру? Зритель должен облиться слезами! — он встает, показывает, трагически преображаясь в героиню: — «Убейте меня! … Умоляю, убейте!»

— Помилуйте, зачем же убивать…

— Ну ладно, ты знаешь, о чем я… Степень страсти! — «На коленях вас умоляю — пощадите меня!»… Каково было слушать это мне, воспитаннику Евгения Иосифовича Габриловича, учившего, что невысказанное слово, скрытая страсть и есть истинная драматургия!

Вообще и до, и после работы с Зархи — а мы сделали с ним два фильма — все было иначе. Было всякое, но с таким разгулом страстей, с таким каким-то безумным священнодействием в работе (яростные вспышки ненависти, трепетная любовь, благоговейные публичные чтения сценария при свечах и безжалостное разрывание его в клочья) мне больше сталкиваться не доводилось.

Позже я понял, что это было. Это была моя негаданная творческая командировка в иные времена. В иную киноэпоху, которую всегда носил в себе и по правилам которой жил Зархи.

Мы сидим, обдумываем, кого пригласить на роли. Перебранные фамилии не устраивают. В глазах Зархи знакомое отсутствующее выражение, которое бывает, когда ему не нравится мой текст, а своего, альтернативного, нет.

— Ч-черт его знает! … Колька Черкасов! Больше никто. Его роль.

— Александр Григорьевич, давайте реально думать. Думает. Но о своем, меня не слышит.

— Как он будет шикарен в той сцене… где он развлекает публику.

Зархи танцует по комнате, обняв себя за плечи, напевает. Это он показывает коронную импровизацию Черкасова: вальс с самим собой, я уже слышал о ней не раз. И видел, кажется. До съемок неделя, актера нет, все это раздражает до безумия. Хотя, по-настоящему, должно было бы трогать до слез.

Может, это и миф — но мне, во многом благодаря Зархи, кажется, что в те времена и в ту киноэпоху жизнь в кинематографе была такой же цельной и ясной, как его стилистика. Была фабрика шедевров — «Ленфильм» с его легендарным худруком Адрианом Пиотровским, был старый Дом Кино, еще на Невском, где собирались, как позже мы на кухнях, чтобы спорить и выпивать, но еще — радоваться удачам друзей и неудачам врагов, любопытствовать о новостях, тайно содрогаться от новостей ужасных и, тем не менее, подхватывать и разносить по городу опасные шутки остряков и заводить шумные, красивые романы. Кино было сообществом почти что семейным, и семья эта сознавала свою элитность. Оттого и членам ее были свойственны все чувства друг к другу, кроме одного — равнодушия.

— Ну, а как там Йоська? Что снимает? — допытывался Зархи всякий раз, когда я возвращался из Ленинграда.

Но о причинах своей размолвки с Иосифом Хейфицем не рассказывал мне никогда; на расспросы отвечал неохотно и невнятно.

Иногда в наши рабочие разговоры в Болшеве врывалось стрекотание швейной машинки за стеной. Это Юлий Яковлевич Райзман шил себе костюм. У него было два хобби — покер и портновское дело. Зархи, кроме кино, ничего не умел. Даже чая он не умел заварить толком. Не был он также никогда ни депутатом, ни чиновником, ни лицом, облеченным общественным или партийным доверием (недолгое худручество в объединении не в счет). Младший по возрасту, он был в киносемье неким enfant terrible, чудаковатым Шуриком, к которому старшие относились хоть и любовно, но с терпеливой снисходительностью. Довольно хорошо известна история о том, как Зархи, снимая фильм «Высота», решил побороть страх высоты и взобрался на домну. Менее известно, как в наивной, на сегодняшний взгляд, уверенности, что жизнь надо знать не понаслышке, Зархи во время съемок «Малахова кургана» откомандировал себя в действующую армию, на Малую землю. Месяц он сидел там в окружении, на простреливаемом насквозь пятачке. Тогда Малая земля еще была рядовым плацдармом войны. Но Зархи с гордостью провидца показывал мне записную книжку, где набросано карандашом: «Есть здесь такой полковник Брежнев. Красавец и весельчак. Видимо, большой ходок».

Свой предпоследний фильм Зархи снимал по сценарию моего коллеги, друга и сверстника, по характеру куда менее терпеливого, чем я. Наслышанный о кровавых их распрях, я спросил Зархи, как ему работается с новым автором. — Ч-черт его знает… — отвечал он задумчиво. — Странный парень.

Зархи честно и старательно пытался понять и новые времена, и новые отношения в кино, и новый киноязык. И понимал, правда, скорее умом, но не сердцем. Одного он не мог понять и принять категорически: гибели профессионализма, и в этом, как видим, был прав. Но Зархи пришлось увидеть и пережить — а видеть и не переживать он не умел — и самое страшное. То, что всю жизнь было для него лишь кошмарной гипотетической ситуацией.

— Представляешь, — говорил он, — утром ты просыпаешься, и тебе говорят, что больше нет кино! Это казалось ему столь невероятным, что произносилось с недоверчивой улыбкой, как вздорная шутка.

Очередной, недавний звонок в урочное вечернее время.

— Это некто Зар-хи. А это…

— Он. Как дела, Александр Григорьевич? — (Без обычных присказок) Ты давно не был на Мосфильме?

— Я больше на Ленфильме.

— Ну как там? Жизнь кипит? — и без всякой надежды. — Тлеет.

— Что же будет? Может вы, молодежь, знаете? …

— Какая же я, Александр Григорьевич, молодежь.

— Знаешь, не сочти за красное словцо… Но ей-богу, походишь, посмотришь, и жить не хочется…

— Шура, прекрати занудствовать! — другой, мило светский голос в параллельной трубке. — Володечка, не слушайте его, у вас все впереди и будет замечательно. Когда придете?

— Вот раскручусь с кое-какими делами и — обязательно, Любовь Александровна. Не пришел. Крутился, жить еще хотелось. Молодежь.

Зархи до его болезни еще часто можно было встретить в Доме Кино. Одинокая седовласая фигура возникала то здесь, то тут среди группок людей, занятых своими проблемами, и взгляд тщетно выискивал знакомые лица. Но сверстники умирали один за другим, и с ними уходили последние знаки прежнего киномира, из которого Зархи казался здесь растерянным пришельцем.

Как-то раз таксист, подобравший Зархи у Мосфильма, завел разговор о сладкой жизни киношников, которые деньги гребут лопатой. И осекся, увидев обращенное к нему страшное лицо с гневно искрящими, вращающимися глазами. — Моя фамилия Зархи, — прокричал пассажир, — я Народный артист СССР, Герой социалистического труда, и ты, сопляк, еще не родился, когда вся страна смотрела мои фильмы! Вот, гляди, что я нагреб лопатой! — и он бросил таксисту все немногие карманные деньги. — Получи, мерзавец, и пошел вон! Последнее, правда, непонятно к кому относилось, потому что хлопнув дверью, из машины выскочил Зархи.

Кино режиссер… Мне не генеральские титулы, как тому сторожу, слышатся в этом словосочетании, а — символ веры. Режиссер кино — это только обозначение профессии. Инверсия же этих двух слов торжественно ставит объект служения впереди субъекта и придает служению ранг культа. Или, скажем проще, образа и смысла существования. Кино было растворено в режиссере Зархи настолько естественно и органично, что каким бы он не проявлялся внешне — по-житейски земным, чудаковатым, наивным, упрямым, любопытным, вдохновенным, смешным, занудным, вздорным или разъяренным — он всегда оставался тем, кем определил его в жизни Создатель.

О смерти жены Зархи сообщили в больнице, через месяц, когда он сам стал немного поправляться. — Ей там хорошо, — сказала ему дочь Нина, чтобы хоть как-нибудь успокоить.

Но он неожиданно успокоился, поверил, свернулся калачиком в постели и затих. Нина, решив, что он уснул, собралась выйти.

— А как на Мосфильме? — услышала она вслед усталый голос. Он уснул в следующую ночь — навсегда. Младший в семье, он и умер последним, замкнув череду ушедших: Колька Черкасов, Гриша Козинцев, Ванька Пырьев, Юлик Райзман, Сережка Герасимов, Йоська Хейфиц… Шура Зархи.

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Jugar Oil Mania Gratis

-

Consejos Para Ganar A La Ruleta

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана