Суд над победителем

1 Я сейчас все объясню. — Это любовь, сэр, и это не смешно. — Критика и здоровье нации.

В бытовых комедиях и водевилях всех времен и народов обязательно путается некий персонаж с жалкими фразами на устах: «Поймите меня правильно» и «Я сейчас все объясню».

Так вот, поймите меня правильно — я сейчас все объясню.

Пусть друзья, товарищи и коллеги по критическому иеху не думают, что я собираюсь читать им нотацию про то, что надо писать и как следует должным образом оценивать фильм Михалкова. Я лично знаю одного критика женского рода, который убежден, что всякий, кому не понравился фильм «Подмосковные вечера». — недоумок. Такая класси-цистская чистота идиотизма мне еще недоступна. Знаю, что есть умные, тонкие, интеллигентные люди, которым картина Михалкова не пришлась по душе, даже раздражила. Огорчаюсь; я-то полюбила «Утомленные солнцем» не как «произведение искусства», а как любят живое что-то. Окольцованная смертью ослепительная вспышка жизни, явленная в картине с исключительной силой, точно свет молнии, на диво изобильна всеми видами природных и человеческих очарований — от порочно-романтических, в духе Печорина и Ставрогина, час окончательно падшего ангела, Мити — О.Меньшикова, до клоунской мордочки ужасно любопытной аспирантки — Л.Рудневой, игривой козочкой забредшей на место трагедии из водевиля…

Да, печалюсь неполной разделенностью своей любви, но знаю, что разнообразие мнений — обязательное, здоровое, нормальное явление. Из чего же мы бьемся, как не из того, чтобы нация упражняла свой коллективный мозг в рассуждениях об искусстве! Меня не заботит судьба фильма Михалкова в российской культуре — заведомо благо-получная. Картины Михалкова вообще ничего не теряют от времени (как и роли, им сыгранные) — сейчас, когда они постоянно крутятся по многочисленным каналам ТВ. это вполне очевидно. «Утомленные солнцем», в отличие от «перестроечного» («молодо-го», «нового») кинематографа, который уже «устарел как робот-шесть. когда робот-восемь есть» (цитата из Вознесенского), можно будет смотреть и через пять, и через десять, и через сколько угодно лет. По отношению к Михалкову российский массовый зритель давно сделал свой выбор — в отличие от российской интеллигенции.

Фильм Михалкова вызвал изрядное оживление критической мысли, которая у нас традиционно равнодушна к вкусам массового зрителя и традиционно отражает настро-ения интеллигенции. Высказались, кажется, все основные силы и величины; незауряд-ность картины породила незаурядность суждений о ней; образ фильма, возникавший в критических описаниях, много говорил об авторах описаний; тональность критики позволяет кое-что угадывать в звучании российских умонастроений.

Вот эту рыбку нам и нужно поймать! Чем сейчас живет российская критика как часть российской общественности? какие в ней существуют направления? какие критерии оценки произведения искусства она выработала за годы исторических потрясений и смены общественно-экономических формаций? в каких отношениях критика с автор-ским, созидательным началом, то есть с художниками собственно?

2. А ветку-то не дали. — Неправильный успех. — Покайся, Сергеевич, тебе скидка будет!

Допустим, австралийский или мексиканский фильм получает важный приз на Большом Европейском фестивале. Можно представить, что на следующий день пишут австралийские или мексиканские газеты. Ура! Наши победили! Молодцы! Что-нибудь такое, в общем незатейливое, но приятное. Потом, конечно, идут разборы и размышления по всем пригоркам и ручейкам их местной мысли. Не исключено, что кое-кто выскажет глубоко выстраданное мнение, что за такие фильмы не призы, а по морде надо давать.

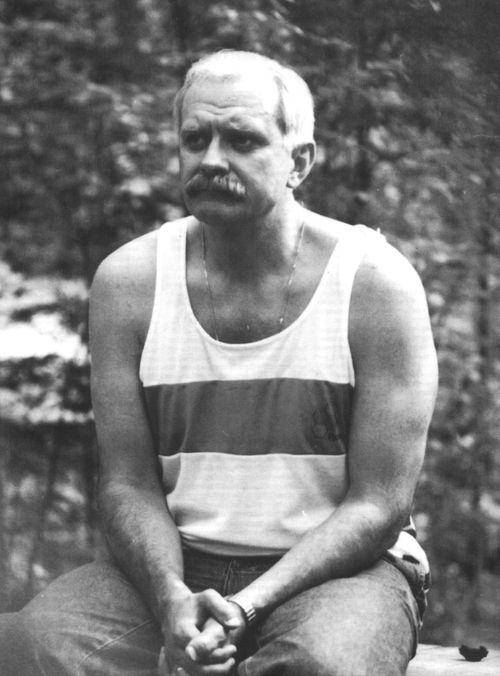

Русский режиссер Никита Михалков получает Большой специальный приз жюри на Каннском фестивале. Но на Родине, однако, не раздается громкого «ура» — «ура» выходит недружное, жидковатое, а то и с подкладкой тайного злорадства («ветку-то не дали»). Михаил Трофименков, публикуя в «Смене» 4 июля свои впечатления от фестиваля, пишет, что он не смог посмотреть фильма, поскольку сломал руку, но сильно сомневается в его достоинствах («Из Галилеи может ли быть что путное?»). Старорежимные критики, сидящие в старорежимных газетах типа «Известий» и «Культуры», более или менее приветствуют режиссера, исходя из застойного представления о должном, когда немыслимо было не восхититься очередной большой победой советского кинематографа. На удивление добродушно рапортуют о фильме телевизионщики, особенно прямо-таки воспевший картину Сергей Шолохов, известный нелюбитель политических взглядов Михалкова. Но большая часть критики не считает успех Михалкова — успехом российского кино.

То есть провал Пупкина и Тютькина есть провал российского кинематографа. А успех Михалкова — только ему, как отдельному городу-государству, и принадлежит. Россия тут не при чем. Более того, когда Михалков попробовал приткнуться со своим личным успехом к российскому кино, он был тут же одернут. «Не отождествляй себя с россий-ским кинематографом!» «Оставь нас, гордый человек»…

«Михалков победил, — пишет Дм.Быков. — И хотя в отечестве нашем судят как раз победителей, а сочувствуют по традиции проигравшим, при всем обилии претензий к фильму «Утомленные солнцем», надо прежде всего с этой победой поздравить» (Литературная газета, 1994, 14 декабря).

Поздравляю Дм.Быкова с тем, что он единственный из написавших о фильме поздра-вил Никиту Михалкова.

В суждениях многих критиков звучит тайное раздражение «неправильным успехом» Михалкова — помните «неправильных» пчел Винни-Пуха, которые давали «неправильный мед».

Не красоваться по Европам и собирать урожай призов — покаяться ему надо бы перед прогрессивной интеллигенцией.

«Покаяние не произошло. …покаяние нельзя рассчитать и продумать до последней запятой. «Утомленные солнцем» — самая большая фенечка нынешнего кинематографического года» (О.Шумяцкая. Арт-фонарь, 1994, # 10), «Мы… вместе и по отдельности должны отвечать… ну, хотя бы раскаянием-покаяни-ем… тем паче тем, кто был в заправилах власти, в ее фаворитах, в ее трубадурах и запевалах… уж им бы в первую очередь для примера. Или нет?» (М.Кушнирович. Литературная газета, 1994, 14 декабря).

Неправильно, несправедливо! Хорошие парни, наши друзья, демократической ориентации, проваливаются на Западе, а сын автора слов гимна Советского Союза процветает. Богемные интеллектуалы, собаку съевшие на постмодернизме, снимают нечто тошнотворное, а сытый барин Михалков, друг гада Руцкого, защитивший на Знаменитом Пятом Съезде Революционных Кинематографистов Сергея Бондарчука, заметивши, что не избрать того на съезд — ребячество (подумайте, какая ересь!), — делает отличное, здоровое кино, на которое валит публика, давно забывшая дорогу в кинотеатры. Критики из шестидесятников, видавшие и не такие несправедливости, с эпическим спокойствием обсуждают, кто лучше сыграл — Меньшиков, Михалков или Дапкунайте. Слабогрудые эстеты! Совсем не так настроены «новые» критики, боевой отряд, явившийся миру в перестройку, с новыми идеями, с новыми громкими словами. Раньше всех посмотрел фильм Михалкова выдающийся манипулятор общественным мнением Александр Тимофеевский, потому что не зря подозревал, какая от фильма исходит грозная опасность. «Уже очевидно, что наши саркастические либералы, забыв про свое годами выстраданное презрение к Михалкову, кинутся к нему со слезами на глазах, провозгласив новый фильм «великой картиной десятилетия» (Коммерсант Дейли. 1994, 15 октября).

Нет, нельзя прощать «все», нельзя забывать о презрении, о великом либеральном презрении, которое «выстрадано годами». О презрении трудового интеллигента — к барину. «Дважды дворянин государства российского, Никита Сергеевич Михалков, чтимый не за то и не так, за усы, а не за парадоксы, славянофил и коннозаводчик, раздольный и бескрайний бешеный барин позднемосковья… исполнил наконец дело своей жизни» (Денис Горелов, Сегодня, 1994, 15 ноября). И уж с последней прямотой напишет залечивший руку Трофименков: «Романтизация и реабилитация советского барства, въехавшего в чужие дачи, уложившего в постель не для них выросших девушек, сладко жравшего и пившего и в 36 и в 49, прислуживавшего и прислуживающего всем режимам и действительно ни в чем не раскаивающегося… это барство благополучно дожило до наших дней на тех же дачах и вопит теперь: «Нельзя зачеркивать жизнь целых поколений» (Смена, 1994, 30 ноября).

Обсуждался, таким образом, не автор фильма «Утомленные солнцем», а… сын Сергея Михалкова. Политически сомнительный гражданин не может сделать художественно убедительного фильма.

Ехали — приехали. Я хотела бы напомнить новым критикам, что тот метод, который они используют в своих статьях, давно известен, был широко популярен в 1920–1930 годах и называется он — «вульгарный социологизм». Метод «вульгарного социологизма» заключается в том, что всякий художник рассматривается прежде всего как выразитель интересов своего класса. Никто не может выразить ничего, кроме интересов своего класса. Михалков — представитель советского барства. Он выражает интересы своего класса. Ему было хорошо при советской власти. Поэтому он воспевает эту власть в лице комдива Котова.

На месте Михалкова я, человек нервный, заплакала бы от обиды. При том, что мне чужды политические эскапады Михалкова, язык не поворачивается назвать его «бари-ном». Какой же он барин? Он честный труженик, с юных лет работающий в искусстве. Пишет сценарии, снимает фильмы, играет роли. Баре-то разве работают? да еще в таком режиме?

Ей-богу, сталинская идеология была снисходительней, декларируя, что сын за отца не отвечает…

Теперь, когда Сергей Бондарчук живет в лучшем мире, может быть, стоит признать, что Михалков на Пятом съезде был прав? А насчет политических убеждений вспомнить, что взгляды Достоевского, мечтавшего привести Россию под абсолютную власть ортодоксальной церкви и умолявшего правительство взять Константинополь, были куда более мерзкими? Видимо, политические заблуждения даруются человеку по мере таланта…

Впрочем, значительная часть критики, не коря Михалкова уже совсем безвредным Руцким, писала только о фильме, руководствуясь побуждением, которое неплохо сформулировал Максим Андреев: «Михалкова отдельно, щи отдельно» (Сегодня, 1994, 10 августа). — Спасибо, товарищи. Понимаю, как вам было трудно!

3. Типы критиков. — Что такое арт-политика. — Так говорил «Коммерсант-Дейли».

Среди тех, кто пишет и рассуждает об искусстве в газетах и журналах, я выделяю несколько категорий.

A. Стыдливые литераторы, тайные сценаристы и режиссеры, забившиеся в критику от ужаса перед действительностью и лишнего почтения к Творчеству; под маской критики производят почти художественные, несколько утомительные тексты, привлекательные своим бескорыстием и удручающие своей бесполезностью.

Б. Арт-политики, для которых суждения об искусстве — сфера борьбы за власть и влияние; формируют направления и партии, оценки категоричны и общи; всегда возникают возле денег, чинов, призов.

B. Органические критики, производящие суждения об искусстве непрерывно, почти автоматически, подобно соловью; тексты отличаются стилистическим спокойствием и знанием дела; исключительно способны к поглощению и перевариванию искусства; самый здоровый тип.

Г. «Маргинальные», как сказал бы «Коммерсант», фигуры, сочетающие попытки литературного творчества с арт-политикой: нервны, противоречивы, сбивчивы, часто не знают, что им надобно.

Д. Всякого рода чернь, печатающаяся во всякого рода листовках («газетах»), болтаюшая что попало и крутящая головой вслед за влиятельными арт-политиками.

Наиболее тепло и дружелюбно отнеслись к фильму «Утомленные солнцем» категории А и В. Хуже всего — Б, Г, Д.

Нетрудно понять, почему. Для литератора, даже стыдливого, фильм Михалкова -дивная пиша для воображения. Солнце, история, страсть, люди, трагедии — великолепный повод для сочинения текстов разной степени взвинченности и красочности. Кстати, наиболее художественно написал о картине нетайный литератор Вячеслав Курицын (Сегодня, 1994, 27 октября). Про образ Мити он сложил просто поэму. Для органических критиков лента Михалкова тоже подарок, так как дает возможность вспомнить о своей профессии, т.е. о разборе художественного произведения. Правда, судя по критике, наше общество оказалось не готово к такой задаче.

Арт-политикам же которые не пользуются в своем деле ни воображением, ни творчес-кими способностями, даже если их имеют, картина Михалкова совершенно ни к чему. Арт-политика — занятие хлопотливое: того поддержи, тут укажи, тому приз дай, там отпусти, здесь надави. От Михалкова в этом деле пользы никакой. Хвалить его бессмысленно — благодарности не дождешься, он все примет как должное, ругать — тоже бессмысленно, но хоть приятно.

Наиболее видные арт-политики в наше время группируются вокруг газеты «Коммер-сант Дейли». Авторитет отдела культуры этой газеты заслуженно высок, авторы умны, дальновидны, ловки и здраво рассудительны. Одно пугает: общность критериев и стилистическая близость пишущих в «Коммерсанте» создает эффект Некоего Могучего Коллективного Безымянного Разума, которые от своего имени (а не от имени пишущего, слово «я” там не в чести) берет каждое художественное явление за ушко и выводит его на солнышко Непререкаемой Точной Твердой Оценки. Искусство в глазах Могучего Безымянного Разума не имеет никакой тайны, никакого очарования: оно как детский конструктор легко собирается и разбирается на идеологические постулаты, стилистические приемы, без труда устанавливается его генезис и дается оценка по пятибалльной шкале. «Коммерсант Дейли», как «Правда» нового времени, обращается с художниками властно, по-хозяйски; и, во всяком случае, никогда не пропустит мимо классово бдительных очей любую идеологическую гниль.

Только интересами классовой бдительности я могу объяснить то. что умнейший и талантливейший Тимофсевский пошел на прямой подлог в рецензии «Ты на свете всех милее, всех румяней и белее»: «Утомленные солнцем» можно изложить всего в одной фразе: Никита Михалков распался на две платоновские половинки, и одна пришла арестовывать другую”.

В одной фразе можно и «Гамлета», и «Горе от ума» изложить, было бы шаловливое желание. Но объявлять образ, созданный Меньшиковым, михалковской «половинкой», — несерьезно. Антагонизм у них — тотальный, проведенный и через фабулу, и через сюжет, и даже через сверхсюжет (сражение двух типов мужской привлекательности). Что делать, классовая ненависть ослепляет. Вслед за указательной статьей Тимофссв-ского «Коммерсант» печатает статью Л.Юсиповой. Читаем: «…лихость замысла — воскрешение чеховского мифа посредством сталинского — ни авторов, ни большую часть публики не смущает» (19 ноября).

Позвольте, что такое «чеховский миф»? Чехов написал огромное количество произве-дений, охватывающее жизнь всех сословий русского общества на протяжении десятков лет. Что такое «сталинский миф»? Сталин возглавлял Россию тридцать лет, наполненных неисчислимым множеством событий. И так уверенно, властно человек пишет, что думаешь, может, например. «Борис Годунов» ЮЛюбимова — это «пушкинский миф, воскрешенный посредством брежневского мифа»; а газета «Коммерсант Дейли» — «воскрешение мифа «Правды» посредством ельцинского мифа»?

Вообще способность критики «Дейли» уверенно лепить непостижимые обороты речи в нечто якобы интеллектуально увесистое доведена до своего рода совершенства. Вот прочтите: «Механическое пианино, запрограммированное на бесконечное воспроизводство пьес о красивой жизни с ностальгическим оттенком, на самой высокой ноте неожиданно захлебнулось. И пьеса кончилась, проиграв не только «Бульварному чтиву», но простой п гривиальной, голько очень галантливо поданной реплике» (из рецензии Л.Юсиповой «Старый шлягер для плохо темперированного клавира»). Кто здесь «механическое пианино»? Никита Михалков? Тогда критик может утешиться: он вовсе не «запрограммирован на бесконечное воспроизводство», а так же смертен, то есть конечен, как и мы, золотые. И если все его творчество объявить «пьесами о красивой жизни с ностальгическим оттенком», куда деть тогда хотя бы «Родню» и «Ургу»? И что такое «захлебнулось на высокой ноте» — кто, где и когда захлебнулся? И как «пьеса» может проиграть «реплике»? …

Но следует заметить, сами не зная того, критики «Коммерсанта» сделали Михалкову самый большой комплимент, не употребив по отношению к нему слова «маргинальный», которое есть почти в каждой статье каждый день. «Коммерсанты» объявили «маргинальными» такое количество явлений, что область немаргинального, катастрофически суженная, показалась мне населенной лишь Висконти. Феллини. Фассбиндером. Гринуэем. В.Тодоровским и авторами «Коммерсанта».

4. Образованность не хочут показать. -Как это делается? -Два мира, две системы.

Чем был страшен старорежимный критик? Прежде всего — образованностью. Не всегда подлинной, разумеется, но всегда тщательно демонстрируемой. Даже к газетным статьям он прицеплял по восемь-десять цитат; а уж уесть какого-нибудь несчастного экранизато-ра классики с помощью силы знаний и уличить его во всевозможных огрехах и неточностях — вот был заветный оазис критического сладострастия.

Нынче образованность не показывают, а изящно намекают, что она есть, каким-нибудь элегантным штрихом. Между тем. стоит все-таки время от времени освежать свои знания, хотя бы для того, чтобы сражаться с избранными врагами на равных.

Boт оговорился Тимофеевский. что герои «Утомленных солнцем» живут на «чеховской даче». И пошла писать губерния, из статьи в статью: «чеховская дача», «чеховская дача»… Наверное, Тимофеевский имел в виду героев чеховских пьес. Так они ни на каких дачах не жили, а жили в собственных усадьбах, напротив, образ «дачи» был для них исполнен смертной тоски. Предложение профессора Серебрякова «купить в Фин-ляндии дачу» окончательно сокрушило разум дяди Вани. «Дачи и дачники — это так пошло». — скажет Раневская Лопахину.

Один бывший театровед С.Ильченко вспомнил, что на свете существовала пьеса Горького «Дачники» и что персонажей «Утомленных солнцем» уместнее связать с миром Горького, а не Чехова (Смена, 1994, 30 ноября). Но «чеховскую дачу» приписать Михалкову надо, поскольку тогда выстроится следующая аргументация: «Он вернулся… в «Утомленных солнцем» к чеховским дачам, смешным и печальным персонажам, тоске и трагическому пустословию, но искусственно сочленил их с другим популярным на Западе мотивом тоталитарного террора. Разнородные фактуры просто не клеятся» (М.Трофимснков).

Критик знает: художественное творчество есть процесс «склеивания фактур». Есть «чеховская фактура», есть «сталинская». Они не клеятся никак. А в жизни вот взялось все и «склеилось», да как крепко! И художественная интеллигенция, оставшаяся в России, пока жили, пила-ела. любила, творила и проводила дни на воле куда веселее нас с вами — прочитайте хотя бы о дружеских застольях Михаила Булгакова и об атмосфере в редакциях «Чижа» и «Ежа», когда там пребывали Шварц. Хармс и Олейников. Никакой самый тоталитарный режим не в состоянии охватить всей полноты жизни в такой стране, как Россия. На меньших просторах при меньшем человеческом богатстве это возможно. «Федра» Таирова «клеится» с гражданской войной? «Дама с камелиями» Мейерхольда — с эпохой «большого террора»? Когда Станиславскому сказали, что умер Ленин, он воскликнул: «Как! Михаил Францевич!» (М.Ф. Ленин — был такой артист в Малом театре).

Михалков не клеит «чеховскую дачу» к «сталинскому террору», а сталкивает временное и вечное. Вечное — люди, что солнечным днем смеются, обедают, купаются в речке. Не в «чеховском мифе», а вечно! Временное же нелепо, карикатурно, смешно (до поры); поразительно, насколько режиссер далек от любования треклятой «сталинской эстетикой» и пресловутым «стилем ВДНХ». Люди празднуют свою жизнь не благодаря сталинскому карнавалу (как в «Прорве»), а несмотря на него. Как мило заметил Б.Любимов, «в 37 году родились Ахмадулина и Пструшсвская. Распутин и Вампилов. Аверинцев и Панченко. Битов и Михалков-Кончаловский — наверное, потому, что их родители любили друг друга летом 36 года и даже зимой 37» (Сегодня, 1994, 22 ноября).

Вот я и говорю, что коли критик выбрал себе такого дивного врага, как Никита Михалков, так надо напрячь весь имеющийся менталитет и доказать любителям «Утом-ленных солнцем» всю глубину их заблуждений. А то ведь до смешного доходит. На свете есть веши очевидные. Никто еще не осмелился, например, сказать, что Олег Меньшиков играет плохо. Значит, суждения об искусстве имеют некий заповедный предел субъективизма — что несказанно радует. Но некоторым отчего-то надо эту очевидную победу от Михалкова отобрать. «Меньшиков… играет другую игру. Не будь Меньшикова, вес. напорное, получилось бы UIK, как планировалось: мелодрама, рай оно ры о Шаляпине и Рахманинове… Но рядом с Митей это уже не проходит» (Л.Юсипова).

Меньшиков идет наперекор тиранической воле режиссера, отбрасывает ее… и ведет свою линию, не желая быть мебелью. При этом надо помнить, что специфика сценария такова, что играть ему труднее всех. Его «подставили» еше до начальных титров: он играет в русскую рулетку в роскошной московской квартире, и умный зритель вычисляет его неизбежное самоубийство в конце, а значит, следит за ним с меньшим напряжением, чем за Михалковым” (М.Трофименков).

Значит так: Михалков уже спланировал свой фильм и снял его, как вдруг, откуда-то на парашюте, туда спустился Меньшиков и стал гнуть свою линию; зловредному Михалкову приходилось его то и дело «подставлять», чтобы он не вырвался вперед и не обыграл его. Страшный сон! Как будто не Михалков сочинил эту роль, позвал на нее Меньшикова, создал условия его пребывания в картине… Это же кино, а не театр, друзья, это искусство режиссерское. Олег Меньшиков — выдающийся актер, но все слова о том, что он «гениальный» и «лучший в своем поколении», прозвучали только сейчас, после «Утомленных солнцем». И Етена Соловей, и Александр Калягин, и Владимир Гостюхин. и Олег Меньшиков не были созданы Михалковым, но в его фильмах они сотворили нечто особенное, навсегда памятное, исключительное по остроте, плотности и напряжению игры. Оставим это Михалкову, потому что отобрать законным способом не удастся — только подлогом или обманом.

Когда я вижу Михалкова, бормочущего «…и в 36 году люди жили… купались в речках, …» и, скажем. Трофименкова. объясняющего, что разнородные фактуры не клеятся, я понимаю с ужасом, какая непроходимая пропасть существует между художественным и критическим восприятием жизни. Покуда критики разделываются с какими-то наглыми, негодными мнимостями, ради такого святого дела можно простить и маргинальные мифы, и структурные фактуры. Но, столкнувшись с подлинностью, наша критика оказалась бессильна — и «по-плохому», и «по-хорошему».

Те, кто полюбили картину Михалкова, написали о ней уважительно, нежно и… растерянно. Понимая, что критический разум любой мощности все равно не сможет расчленить эту ленту на ряд маленьких, удобных, легко читающихся деталей и моралей. «Фильм «Утомленные солнцем» возник в неудачное для себя время. Сегодняшний российский кинематографический контекст таков, что в нем и постыдное — не стыдно, а уж нечто поприличнее автоматически начинает выглядеть выдающимся. Этот фильм -из другой кинематографической эпохи, и потому он одинок, он вне контекста, или, если угодно, он — сам себе контекст» (И.Павлова, Час пик, 1994, 9 ноября).

Органические критики спокойно складывают критическое оружие до лучших кинематографических времен. Критики другого типа сражаются с Михалковым на русском языке, как они его понимают: «в рамках искусства он (Михалков — Т.М.) попытался провести нравственно-идеологическую акцию, а вышла оперная история навзрыд» (О.Шумяцкая); «что еше остается, как не наигрывать событийность изображения, полировать пустоту аттракционными скетчами» (М.Кушнирович)…

«Идеологическая акция в рамках искусства» — это типичный язык троглодитов двадцатых годов. Господи, неужто прав Никита Михалков, сказавший на одной пресс-конференции: «Обманчивое солнце 1917 года по-прежнему стоит над Россией»? Из всего, что написали о михалковском фильме, больше всего мне пришлись по душе слова мудрого и эпического Ю.Богомолова. «Биографию человека (как и историю страны) еще можно располовинить, четвертовать, фрагментировать и смонтировать наново (до Октября, после Октября, до войны, после войны, до перестройки, после перестройкиО, а сердце, а личность — «не можно» (МН, 1994, # 50, с. 19). Не хотелось бы, чтобы эти справедливые и одинокие слова были поглощены шумом времени и неустанной болтовней тех, кто только и делает, что «четвертует» и «фрагментирует». Великолепное, органическое чувство жизни, как-то даже обострившееся с годами у Михалкова, велело ему не возиться с детским конструктором «Стиль ВДНХ», а создать историю любви и гибели живых человеческих сердец.

Но «жизнь», «сердце», «любовь» — категории, непонятные и неподвластные критике. — Жизнь? Что такое — жизнь? В эпоху тотального господства СМ К категория «жизни» может быть актуализирована лишь с помощью стилизованной мифологии волюнтаристски абстрагированного субъекта!

Выводы.

Самый плохой романист лучше самого хорошего критика. Ухожу в романисты. Критики не боюсь — я сама была, прости Господи, «критик».