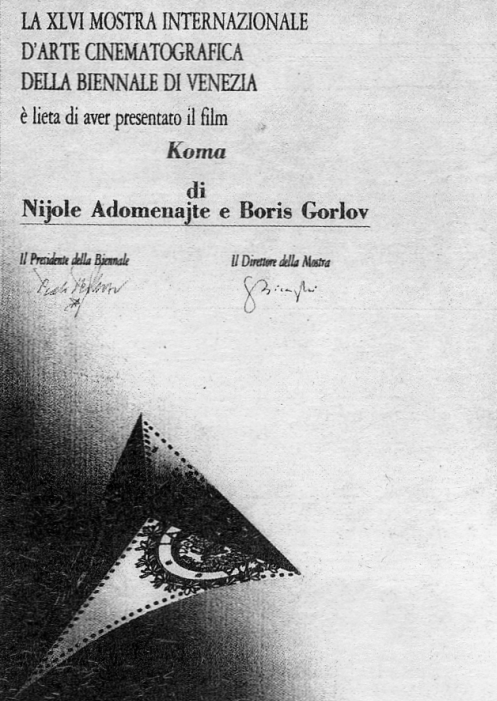

Кома

Уже полтора года (с тех пор, как А. Тимофеевский все объяснил о Фассбиндере и Соловьеве) мы все постмодернисты. Тепцов и Митта, Рашид Нугманов и Самвел Гаспаров, Кира Муратова и Сергей Бондарчук… Достаточно сказать, что фильм развивается (или агонизирует) в соответствии с требованиями постмодернизма, как все удовлетворенно кивают головами и расходятся. Так и не спросив, что же это за требования и существуют ли они вообще.

Да, постмодернизм относится к прошлому культуры, как к магазину самообслуживания, откуда каждый несет ворох нестыкуемых цитат. Но постмодернизм — не младенческая торопливость в желании перенести в свой фильм любой понравившийся кадр (чужой). Да, постмодернизм стоит над схваткой реализма с ирреализмом, чистого искусства с ангажированным, элитарного с массовым, над спором авторского кино с жанровым, над иерархией жанров вообще. Но стать постмодернистом можно только тогда, когда научишься свободно оперировать жанрами и стилями.

Да, постмодернист вместо «Я вас люблю» скажет «Как говорил Пушкин, я вас люблю». Но объяснения в любви от этого не убудет.

Да, произведение постмодернизма — лишь генератор интерпретаций. Но в глубине души автор должен понимать, что он делает.

Комар и Меламид утверждают: «Остались только «кич» и пародия на него. Все, что не пародия — есть кич». И есть одно средство не свихнуться и не остаться в дураках. Это средство — ирония, цементирующая пресловутый слоеный пирог постмодернизма. Но в этой рубрике пойдет речь о кино, которое, в отличие от постмодернизма, относится к себе слишком серьезно.

Снег ли за окном или дубовые рощи на пути в Бухенвальд, зима на дворе или лето, но попасть туда можно только на поезде. Пусть другие поезда ходят по этой ветке, а, может, шпалы проросли травой, и ехать надо на студийном джипе, но ничего страшного нет, не правда ли: голубое небо, ветки деревьев, птичье пение, скучный разговор за спиной? Когда на горизонте возникнет розовое строение, мы не сразу поймем, что это бывший крематорий.

И на дворе уже не день вовсе. То ли ночь поторопилась, то ли туман опустился. Впрочем, так называли нацисты операцию по уничтожению евреев — «Ночь и туман». Так назвал почти тридцать пять лет назад свой фильм о лагерях истребления Ален Рене. В просмотровом зале «Ленфильма» в первые минуты кажется, что перепутали пленку и на экране возникла та, старая лента. Да полно вам! Мало ли поездов из года в год от Атлантики до Тихого океана вывозили на свалку истории расово неполноценных, политически неблагонадежных, психически ущербных. И не Ален Рене ведет состав, где вперемешку живые и мертвые, а постановщики ленфильмовской комы Н. Адоменайте и Б. Горлов гонят

От Алена Рене мы знаем, что память черно-белая. Не

А в чью память погружается дрезина

Впрочем, связных, ярких воспоминаний нет. Удержалось случайное, будничное: обрывки радиопередач, перекур на общих работах, ежевечерний шмон, пьянка гэбэшников, кружка спирта в бараке. В общем, все в лучших так называемых традициях так называемой ленинградской школы, а точнее говоря — все вдогонку «Ивану Лапшину». Но только вдогонку. Сутолока персонажей, невнятица фонограмм у А. Германа — мнимые: ни прохожий с валенками, ни баба, распевающая о Хаз-Булате, не имеют никакого отношения к полицейскому сюжету. Но, повторяя мысль О. Ковалева («Искусство кино», 1989, №6), отмечу, что в стилистике Германа необязательные эпизоды, столь же значимые, как и ключевые (разгром хазы), складываются в образ порченого времени, порченой страны. В «Коме» же не только необязательное остается необязательным, но незначительные эпизоды и персонажи растворяются на невыразительном фоне: фраз без начала и конца; удаляющихся, неровно снятых спин (многократно повторяющийся прием); бесконечных хождений взад-вперед.

Лагерь стал архетипом советской жизни: лагерные порядки царствуют в армии, очереди за продуктами, коммунальной квартире и на большой стройке. Но вряд ли этой концепцией объясняется буквальное совпадение интонаций «Комы» с другими ленфильмовскими лентами. Когда по затоптанному снегу забегают без видимой цели одинаково неказистые вертухаи и

Ленинградская школа стремительно выходит в тираж: авторские находки А. Германа превращены в канон нового жанра, к которому в «Коме» примешался сильный привкус мелодрамы (заключенная ради спасения ребенка подписывает показания на его отца-охранника, а другие

Теперь, судя по всему, мощным средством достоверности считается якобы спонтанная, грязная фонограмма, с обязательными обрывками радиопередач. Помнится, холодным летом

Иллюстрирование общих мест не связано с природой кино и рассчитано на знакомство зрителей с истинами, извлеченными из других средств коммуникации. Например: жена опера изображает Любовь Орлову. Мораль: лживый оптимизм сталинского искусства потворствовал террору. Маленький живой кум и огромный мраморный Сталин. Мораль: произвол в лагере — отражение сталинской политики в целом. Женщина в офицерской папахе катает мальчика на лошади. Мораль:

Общая авторская концепция сюжета выявляется только благодаря тексту, поскольку сначала совсем не понятно, что это за девушка, которую неоднократно и всесторонне трахают, то лесбиянки

Итак, мораль фильма: девушка мечтала о большой и чистой любви, а ее затрахали в лагере. Плюс к насильникам есть хороший возлюбленный из охраны (ордена на гимнастерке четко отделяют его от плохих тыловиков-гэбэшников). Интрига не нова — вспомним «Ночного портье» Лилианы Кавани, фильм о любви заключенной еврейской девушки и эсэсовца. Но, Боже мой, у Кавани безумный секс был для героев великим средством освобождения и бегства от социума, тащил на себе все действие и снят был соответственно. А здесь — пуританское изъяснение намеками, которые хуже порнографии. Да и эротическая линия как бы необязательна. Очевидно, расчет делается на то, что секс для советских людей настолько в новинку, что пересказ сюжета заменит самые смелые сцены.

Кажется, в советском киноискусстве поднимается новая приливная волна. Ассоль в лагерном бушлате, гэбэшники без штанов и эстетика, про которую приходится объяснять, что она — эстетика, а не брак. И как торговая марка — голос А. Галича за кадром. «Когда я вернусь…». Не ответить ли покойному барду его же словами: «Не возвращайтесь, пан Корчак. Вам нечего делать в этой Варшаве».