Владимир Забродин: Живой

Такой экзотичный, известный ныне разве что по знаменитому фильму итальянского маэстро недуг, как «синдром Стендаля» — некогда сразил Владимира Всеволодовича Забродина в залах Лувра во время единственной в его жизни зарубежной поездки. Его чуткость к изображению была просто врождённой — вот, едва вступив под своды ВГИКа, стараниями друзей попадает он на просмотр ошарашивающей новинки, фильма «Красная пустыня». И, едва на экране поплыли подёрнутые палевыми тонами промышленные конструкции, превращённые операторской оптикой в индустриальные химеры — как кто-то из зала стал взывать к аппаратной, чтобы крутили кино «резко», и пришлось Владимиру Всеволодовичу педантично разъяснять крикуну, что размытость изображения является в данном случае частью авторского замысла.

С тех, вероятно, пор и стал для него Антониони эталоном художественности. На совет посмотреть ту или иную новинку экрана — в ответ следовало такое, например, заявление: «Зачем мне это, если я… — пауза и широкая счастливая улыбка обладателя несметных сокровищ, — видел финал фильма „Приключение“?..» И — после опять же педантичного описания бессмертных кадров, где беспокойные ветви деревьев образуют движущийся узор, а ветер трогательно раздувает светлый хохолок на голове Моники Витти — вывихнутая бездумными временами мера вещей оказывалась, как сустав, вправленной.

В его квартире вообще не включался пузатый ламповый телевизор, а плеера у выдающегося киноведа никогда не было — от просмотра фильмов даже не на презренной VHS-ке, а на благородном DVD-диске он отмахивался, как от блажи. Книги же покупал пачками — на полках давно не хватало места, и складывались они в картонные коробки, надписанные фломастером — «Эйзенштейн», «Мейерхольд», «Маяковский»…

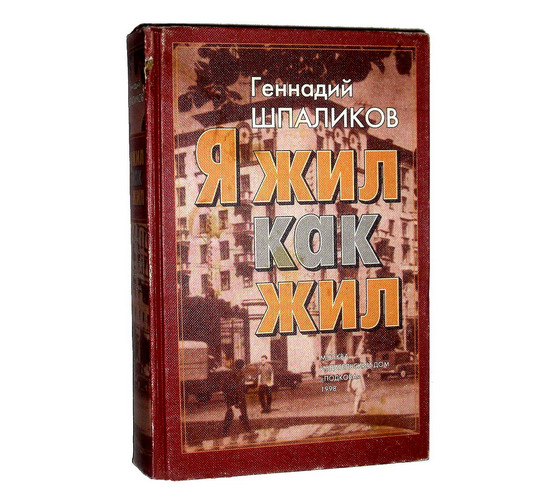

Стоит взять в руки сколь-нибудь приличную книгу о кино, выпущенную у нас едва ли не за полвека — и редактором её, а ещё и составителем непременно окажется Владимир Всеволодович. Для каждой он изобретал свою концепцию. В любовно составленном им томе «Я жил как жил»[1] одно расположение словно разбежавшихся по страницам материалов как бы выражает некую эскизность и трагическую незавершённость портрета Геннадия Шпаликова. Эйзенштейн рисуется обычно как поэт эпических пространств — Забродин же самым неожиданным образом придал некий уютный, «домашний» облик двухтомнику его мемуаров[2]. Даже самые «авангардные» фото тонированы здесь в сепию, что придаёт изданию вид пухлого семейного альбома — редакторская концепция тонко выявляет в герое этих книг черты «диккенсовского» ребёнка, обделённого теплом домашнего очага. Все эти издания выдают ту «телесную» любовь к книге, о которой писал Анатоль Франс: любить «содержание» книги и при этом не оглаживать ворсинки на её корешке — всё равно что любить лишь «душу» женщины…

В отличие от большинства киноведов, тратящих не слишком уж щедро отпущенные им сроки на просмотры заведомой бессмыслицы — он посещал все самые значимые выставки, и планка оценок вздымалась им до каких-то совсем уж запредельных высот. После выставки «Сезанн и русский авангард» — от именитых отечественных «сезаннистов» он отмахнулся самым непатриотичным образом: прах, мол, всё это и убожество рядом с Сезанном.

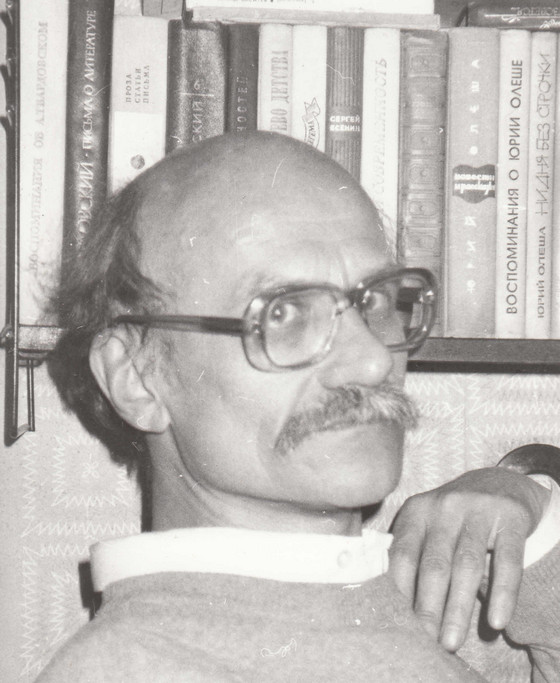

Владимир Всеволодович Забродин с двухтомником мемуаров Эйзенштейна

Эти предельно недипломатичные оценки неизбежно сопровождались вежливой оговоркой: «вы меня извините, конечно…» — прибавлявшей им ещё больше интеллектуального шарма. И — странно вроде бы, что эти его суждения, прямо-таки услаждавшие слух своей непосредственностью, он… не впускал в собственные сочинения. Парадокс: кажется невероятным, что его книги об Эйзенштейне и Мейерхольде, ставшие вкладом в искусствоведение, напрочь лишены личных оценок их творчества. Язвительный, пристрастный, независимо мыслящий и обладающий завидным чувством юмора автор, восхищавшийся тончайшими градациями светотени в фильме Бергмана «Персона» — оказывался здесь ничуть не озабоченным тем, чтобы дать сколь-нибудь чувственные описания кадров и образов Эйзенштейна. В этих книгах солировал вроде бы беспристрастный документ, и они трудны для расшифровки сжатых в них смыслов — к глубинным коллизиям и эпохи, и психологии рождённых ею фигур нужно пройти здесь через лабиринт искусно смонтированных автором документов.

Он был истинным москвичом — хлебосольным, контактным, открытым миру — часто вспоминают, как лихо твистовал он на вечеринках в «старом» Музее кино. И вообще — казался лёгким на подъём. Но выяснилось, что в Петербурге, куда он сразу согласился приехать для участия в конференции 2013-го года, посвящённой Эйзенштейну, он не был уже… лет сорок, и чуть ли не с вокзала отправился на большую выставку Малевича. На брегах Невы он блистал эрудицией и парадоксами, и совсем уж очаровал собравшихся студенток тем, что в беседах с ними окрашивал прямо-таки юношеской чувственностью самые что ни на есть академические материи. И — не забыть, конечно, тогдашнюю долгую прогулку с ним вдоль ночной Фонтанки.

Спорили как-то в компании, кто лучший юморист. Один сказал — «Зощенко», другой — «Ильф и Петров»… «Э, нет, друзья», — улыбнулся Забродин. — «Самый лучший юморист — Господь Бог». И пояснил: «Живёт, хороший человек, несёт ближним благо, и вдруг — бац…». Как не согласиться сегодня с его умозаключением.

[1] Геннадий Шпаликов. Я жил как жил. Стихи, проза, драматургия, дневники, письма — М.: Издательский дом «Подкова», 1998.

[2] Сергей Михайлович Эйзенштейн. Мемуары. В двух томах — М.: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997