«Вихрь» — Белизна Гаспара Ноэ

До российского проката добрался «Вихрь» Гаспара Ноэ — бесконечно печальный фильм о встречающей смерть пожилой паре. Супругов сыграли Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрен. Алина Рослякова рассказывает, почему этот фильм ни в коем случае нельзя пропустить.

Гаспару Ноэ без малого шестьдесят. Свою дату рождения он впечатал в кирпичную стену в начальных титрах нового фильма. Так же, как и даты рождения своих актеров: «Франсуаза Лебрен 1944, Дарио Ардженто 1940, Алекс Лютц 1978 в фильме «Вихрь» Гаспара Ноэ 1963». Так он поставил для них и для себя самого точки отсчета. Этот режиссер ни разу не закрыл глаза — не дал монтажной склейки в сцене изнасилования, не перевел дыхание, отправляя камеру в посмертный бэдтрип, не дрогнул, сухо монтируя беспечную болтовню молодежи, такой разной и одинаково не подозревающей, что судьба вот-вот свершится. Но сегодня Ноэ радикальнее даже самого себя. У каждого есть дата рождения, а значит — и дата смерти. Все, что нужно для входа в пустоту.

Помните, был такой ковид? Во Франции пандемия тоже разгулялась, и кинопроизводство ушло на карантин. Тогда-то Ноэ и решил: самое время снять фильм о старости, болезни и смерти. К тому моменту он уже похоронил свою маму, которая долго и мучительно угасала от синдрома Альцгеймера. Потом умирали друзья и коллеги, а сам Ноэ перенес инсульт. Это нормально, никто не виноват. Как говорит старик в фильме: «Судьба расхаживает по городу. Ходит, ходит и разит. Туше. Туше».

Старость слишком часто разъедает самое хрупкое и прозрачное — сознание человеческое

Одна локация. Две камеры. Два главных актера, один второстепенный и несколько эпизодических. Десять страниц сценария, 25 съемочных дней. Сыграть главные роли Ноэ уговорил своего кумира Ардженто и ученицу Ролана Барта Лебрен, которую полюбил за роль в «Мамочке и шлюхе». Когда в кадре отпечатались их имена и даты, за кадром зашелестел «меланхоличный голос» молодости, а затем с экрана, нежно подрагивая, запела о своей подруге-розе юная Франсуаза Арди. «Родилась я на заре, крещеная росой, расцвела, счастливая и влюбленная, в лучах солнца. Закрылась на ночь и проснулась старой». Когда в 1965-м снимались эти кадры для песни «Mon amie la rose», мальчику Гаспару было два года. Франсуазе Арди сегодня 78 лет.

Мы так мало значим.

Ты восхищалась мной вчера.

А завтра я стану прахом.

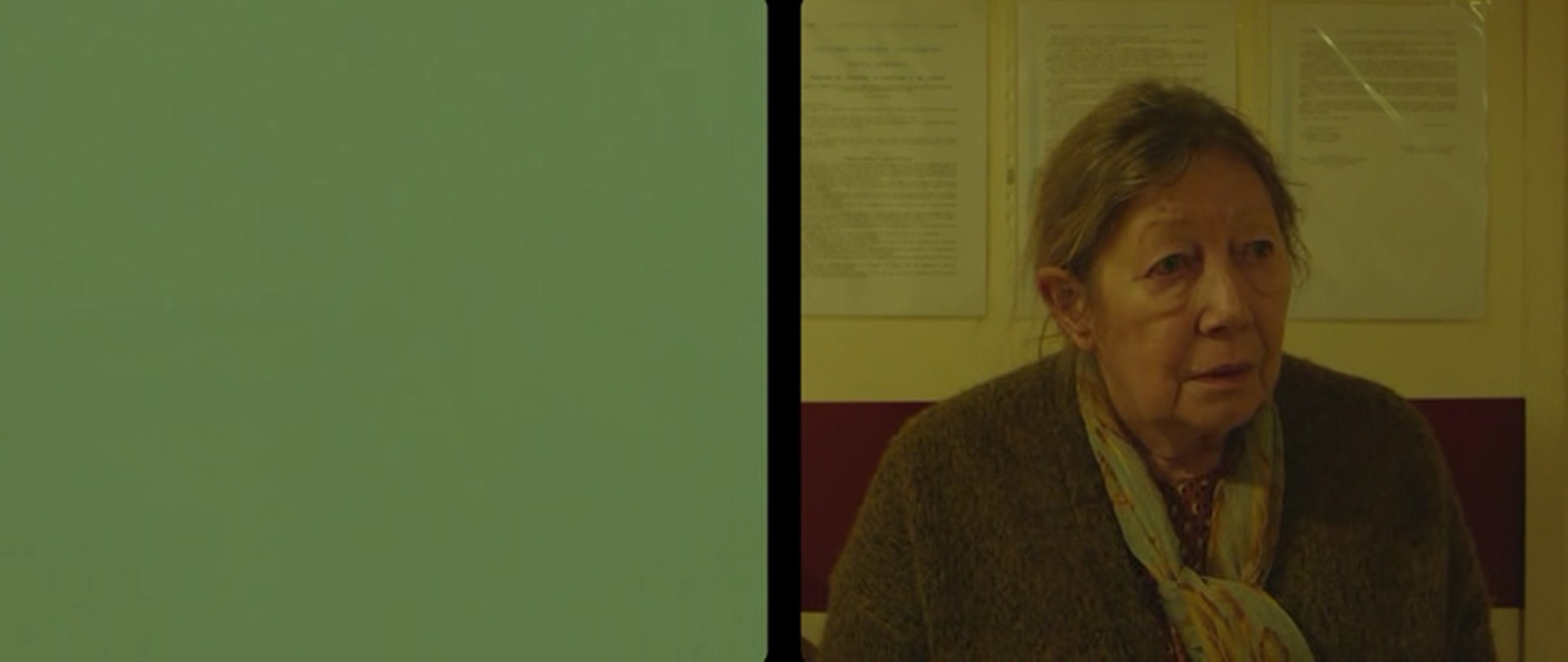

Старость слишком часто разъедает самое хрупкое и прозрачное — сознание человеческое. «Вихрь» посвящен «всем тем, чей мозг разложится раньше сердца». Героиня Франсуазы Лебрен когда-то была психиатром. Теперь она тщетно сопротивляется деменции, выписывая сама себе (и заодно мужу) рецепты, будто все еще знает, что делает. Дарио Ардженто играет ее мужа, который обитает среди книг и фильмов и пишет книгу о кино и снах, складывая наброски в папочку Psyche. Так несчастные души в «Орфее» Жана Кокто, еще не вполне осознавшие, что перешли границу смерти, цеплялись за последнее, что связывало их с миром живых — профессию. Ни один рецепт в «Вихре» никому не поможет, и книгу киновед тоже не допишет. Он умрет даже раньше, чем жена. Сердце.

Синхронность сосуществования не дает единения

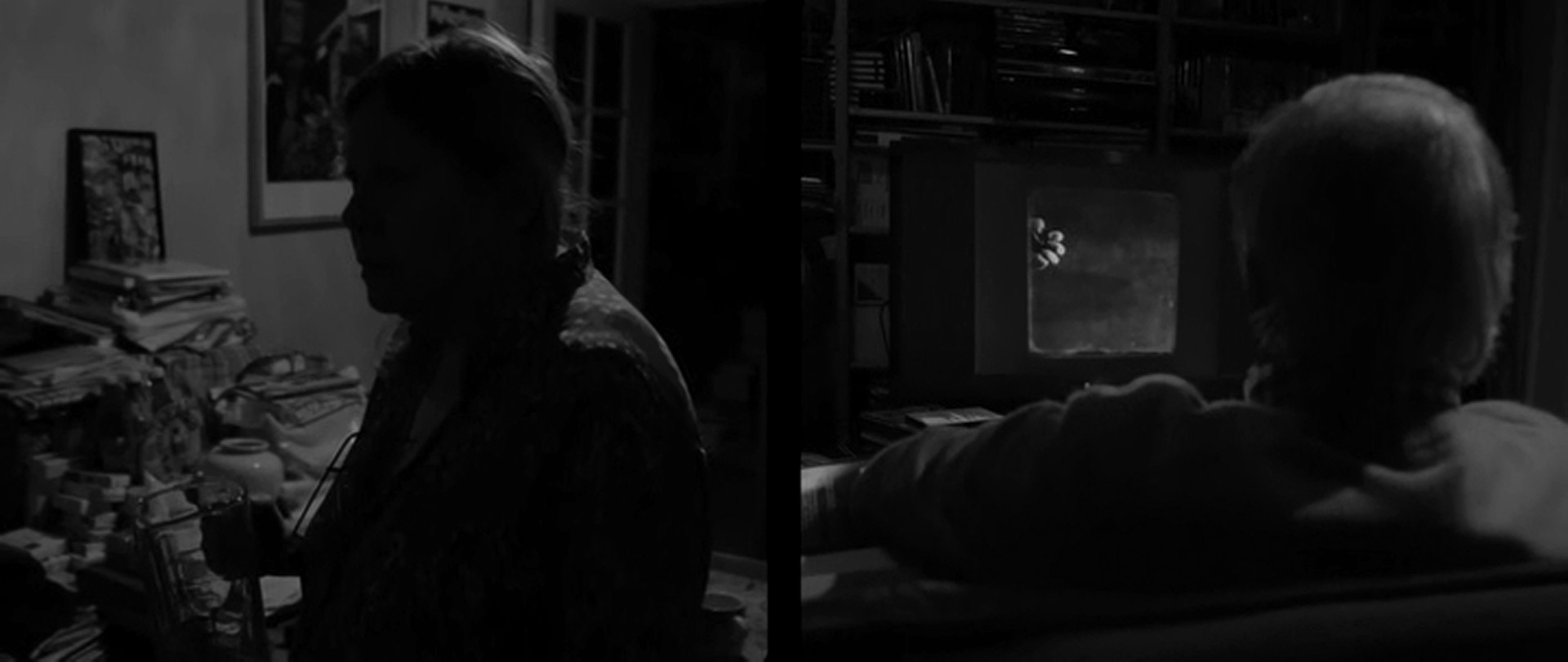

Почти всегда, кроме нескольких кадров, экран разделен надвое. Ноэ сводит в полиэкран записи с двух камер. Каждая следит за одним из супругов. Они существуют параллельно, а если встречаются, то мизансцена удваивается, увиденная с разных ракурсов. Когда приезжает с внуком их взрослый сын-наркоман, сыгранный Лютцем, и семья собирается, чтобы все обсудить, обе камеры на них смотрят в упор, по живому разрезая мизансцену. Прием, найденный на съемках «LuxÆterna», обнажив боль и ужас, обрел очень конкретное значение: он и она — больше не «мы», они одиноки в смерти. Угол зрения ничего не значит. Между мужем и женой пролегла пропасть. Полоска черноты. Пространство и время раздвоились. Рука, протянутая родному человеку, рассечена пополам. Синхронность сосуществования не дает единения. Камеры, следуя за супругами, лавируют в декорациях прожитых дней. Остановки усиливают боль, как спазмы. Анальгетиков нет.

В начале фильма, еще до титров, муж и жена смотрели друг на друга из окон, расположенных друг напротив друга. Они могли позвать друг друга и встретиться, выпить вина на цветущем балконе, в общем кадре 4:3. Последний вечер покоя. Изображение уже мерцало, будто замирало сердце, умирал нерв или работал обтюратор. А потом, однажды ночью, жена проснулась в тревоге, экран расширился и черная полоса поползла по нему, как необратимость. Судьба сделала туше, и пришла болезнь. Все остальное — рутина, работа, сын-наркоман, экс-любовница — было лишь обстоятельствами жизни. Теперь начались обстоятельства смерти. В одном кадре жена спит, отдыхая от мучений безумия. В соседнем муж умирает, растянувшись на полу. Однажды соседний кадр окажется пуст. Затем опустеют оба. И никого не останется в окнах дома.

Чтобы снимать, как старость играет саму себя, и не дрогнуть, приходится быть радикальным

«Вихрь». Реж. Гаспар Ноэ. 2022

«Вихрь». Реж. Гаспар Ноэ. 2022 «Вихрь». Реж. Гаспар Ноэ. 2022

«Вихрь». Реж. Гаспар Ноэ. 2022

Мы так мало значим.

Моя подруга-роза умерла сегодня утром.

Чтобы снимать, как старость играет саму себя, и не дрогнуть, приходится быть радикальным. В 2012 году Михаэль Ханеке, другой старик с сухими глазами, снимал «Любовь» и всю свою жесткость и стойкость остранения направил на то, чтобы всего лишь показать любовь престарелых мужа и жены, столкнувшихся с рутиной инсульта. На роли он позвал актеров-свидетелей ушедшего века — Жан-Луи Трентиньяна и Эмманюэль Рива. Вместе они высушивали — игрой и взглядом — натурализм болезни, оставляя то самое прозрачное и хрупкое: сознание человеческое. В «Любви» умирало тело, а мозг — нет. Но это были настолько не забавные игры, что Ханеке все-таки не выдержал. Позволил герою избавить жену и себя от мучений, а потом впустил голубка в опустевшую после смерти квартиру. Скромного, серого. Тихий подарок автора-бога. Рива скончалась через пять лет после съемок. Жан-Луи Трентиньян — в нынешнем году. Ему было 92 года, и все прошли.

Ноэ голубка не запустит. Боль — в каждом кадре, только на этот раз никто и ничто не кричит. Все друг друга любят, говорят тихо, иногда плачут. Бабушка шепчет: «Он преследует меня». Дедушка беспомощно сердится и ничем не может помочь. Камера, не вмешиваясь, фиксирует забвение. За кадром — монотонный радиовыпуск об утратах и ритуалах. Всего лишь на минуту загорается тот самый красный цвет: когда Ардженто играет свою смерть. В остальном — почти нет стиля, только метод. Просто экран разрезается надвое, а затем пустеют кадр за кадром. Жена исчезает на той же стороне экрана, что и муж. Надгробные фотографии, где изображены Ардженто и Лебрен, помещаются по другую сторону. На похоронах сын показывает фотокарточки счастливых моментов: молодая Лебрен, молодой Ардженто, иногда вместе. Память в тройной рамке. Фильм заканчивается было опустошенными декорациями. Но нет, Ноэ идет дальше, и камера продолжает работать. Одно запредельное вращение и пустая кирпичная стена. Там должны быть — должны когда-нибудь появиться — имена и даты смерти. Лебрен, Ардженто, Лютца. Ноэ.

Мало кто из великих был так жесток к себе

То, что Ноэ — один из самых радикальных наших современников, было понятно давно. Как и то, что он умен, обладает безупречным вкусом и совершенным слухом. Обращается с наследием тех, кто «выучил» его кино (от Кристенсена и Ланга до Ардженто) — как с живой материей: осваивает, а не цитирует. Но еще — он настоящий. И когда страховка стилем ушла — осталась чистая мысль. Сведя «Вихрь» к единому приему, Ноэ определяет через него закон бытия, которому подчиняется сам. Прямоугольничек 4:3, в каких киновед смотрел великие фильмы, — стал основой для архитектуры судьбы: от окна дома до ячейки колумбария. «Это новый дом бабушки и дедушки?» — спрашивает внук. «Нет. Это не дом. Дома — для живых», — отвечает ему отец. А на середине пути герой Ардженто, обитающий среди образов, знаков и понятий кино, смотрит один-единственный фильм, кадры из которого впечатываются в мир «Вихря» как отражение: «Вампир» Карла Дрейера. Прямоугольник 4:3 — это стеклянное окошко в гробу, откуда на мир глядит мертвец, сыгранный непрофессиональным актером. И куда теперь вглядывается старый режиссер, решившись однажды оказаться перед камерой.

Мало кто из великих был так жесток к себе. Смирение, с которым Ноэ снимает этот фильм, выводит его, вслед за Дрейером, Брессоном и Одзу, на территорию «трансцендентального», где мерцают два значения слова «Psyche» на обложке недописанной книги. Взгляд Ноэ — взгляд подлинного атеиста. Он не позволяет представить существование Бога, заглядывая за границу смерти. Он не может дать знак души. Любой, сколь угодно осторожный, даже если это просто серый голубь. И вместо «ослепительно прекрасной танцующей души, которая улыбалась мне, глядя с небес», его камера, опрокидываясь, видит только синие небеса над домом. А еще она видит, что можно снять живое и мертвое, и можно даже сыграть мертвое, но нельзя заснять что-то, что ускользает, когда умирают и мозг, и сердце. Экран в момент смерти героя застилает белизна. Та самая, что уничтожала Вампира; та, сквозь которую у Брессона проступал крест.

У Ноэ сквозь белизну не проступает ничего. Но сама безвозвратность свидетельствуют о невидимом вихре. Из белизны нельзя вернуть образ, и кино как россыпь знаков не спасет от забвения, когда опустеют рамки окна. Но можно смириться и отсечь все лишнее. Тогда кино, сон во сне, само расскажет, есть ли душа в улыбке Арди, Лебрен и Ардженто. И для тех, кто будет смотреть в это окошко еще сто лет спустя, сохранится не великое, а незначительное, нежное, хрупкое и прозрачное.

Пусть верит тот, кто хочет верить.

А мне нужна надежда, иначе я — ничто.