Школа: «Нос, или Заговор не таких» — Раёк Райка в Райке, Райком — и о Райке

Продолжаем специальный проект «Школа». Юлия Рогачёва выбрала для своей публикации фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких», премьера которого состоялась в 2020 году. Читайте о встрече Гоголя и Шостаковича в райке.

Композитор Шостакович — пока еще никто не сомневается, надеюсь — величайший композитор ХХ века — дружил с писателем Булгаковым и режиссером Мейерхольдом: оба, как мы понимаем, тоже вполне выдающиеся. С Гоголем все трое были тесно связаны. Шостакович, обожавший Гоголя, написал по его повести «Нос» одноименную оперу. Мейерхольд собирался ее поставить в Большом театре — не случилось, — но создал легендарный спектакль по «Ревизору». Ну, а уж Булгаков-то и вовсе считал себя учеником Гоголя; до такой степени, что просил учителя укрыть его своей шинелью. Учитель, как известно, укрыл.

Создатель фильма «Нос, или Заговор ‟не таких»” Андрей Хржановский называет Гоголя своим духовным пастырем и учителем, потому что тот умудрился изобрести в нашей литературе примерно всё: от критического реализма до сюрреализма, включая востребованные кинематографом лет эдак через сто монтаж и коллажность. Много чем из этого в свое время воспользовался Мейерхольд в постановке «Ревизора». Которой Шостакович восхищался, считал театральной симфонией и решил по сходной модели построить оперу, а именно «Нос». Три акта которого композитор называл частями музыкально-театральной симфонии. Которую доблестные чиновники от культуры положили на полку: далеко и надолго. Что и побудило начинающего режиссера Андрея Хржановского спросить о возможности экранизации вещи у самого Шостаковича. Который, познакомившись с дипломной работой начинающего режиссера (интересно, разглядел ли композитор свой портрет в окружении тех же Гоголя и Мейерхольда в промелькнувшем за пять секунд кадре на пятой минуте фильма?), немедленно благословил эту идею. Какие-то полвека и… Гоголь, Мейерхольд и Шостакович — птица-тройка многострадального русского искусства — понеслась.

Все у нас рано или поздно скатывается к балагану. Иногда кровавому

И вот, с разницей почти в сто лет, в едином условном пространстве/времени эпического полотна Хржановского — девятнадцатилетний Гоголь, только что приехавший в Петербург с его «адамантовым холодом», и Шостакович (ему сравнялся двадцать один год: он чуть старше) начинают работать один над повестью, другой над оперой. Эту оперу в Большом театре поставит, вопреки исторической правде, Мейерхольд. А члены правительства во главе со Сталиным — заскучавшим по уехавшему в Киев другу, писателю Булгакову — поедут ее смотреть. И все это закончится — уже в полном соответствии с этой самой исторической правдой — форменным шабашом под лозунгом «сумбур вместо музыки».

Оно конечно: все мы вышли из гоголевской шинели — только по Хржановскому получается, что еще и из гоголевского райка. По какому-то непостижимому закону все у нас рано или поздно скатывается к балагану. Иногда кровавому. Способов не участвовать в балагане творчеством Булгакова нам предъявлено, фактически, два: умереть или убежать; такова судьба многих из его героев, от «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» до «Мастера и Маргариты». Впрочем, есть промежуточный вариант: устроить собственный балаган и продемонстрировать собственный раек. Хржановский это и делает — и дает слово и Булгакову, и Шостаковичу, и Мейерхольду — и понятно, почему раек у него так близко соприкасается со смертью.

Вроде бы, никто не слышал, как оно там было, но почему-то похож

Главный дед-раешник, конечно, тут сам Хржановский: это он показывает (и рассказывает!) всю историю. Мотив райка становится стилеобразующим элементом, стержнем повествования и определяет его структуру: весь фильм — раешник, внутри которого Гоголь создает свой раек, внутри которого раешничает Булгаков, а уж внутри его представления демонстрируется «Антиформалистический раек» Шостаковича.

Конечно, автор мог бы остаться таинственным и незримым демиургом, но делается рассказчиком, выдавая свой комментарий-«рацею» к происходящему. Вовлекая, тем самым, в действие зрителя. И если исторический раек, изначально посвященный религиозной тематике, постепенно переключился на светскую — то раек Хржановского за экранное время проделывает обратную эволюцию и достигает в финале чуть ли ни сакрального звучания. А действие становится действом.

Тут важна и семантика слов «раешник», «раек» — история грехопадения и изгнания из Рая и раек в значении галерки театра, с которой все мы (то ли «Страшно и весело!», то ли «Соотечественники! Страшно!») наблюдаем за происходящим на наших глазах. Раешник наделяет повествование сквозными персонажами: зловещим Петрушкой и витальными медведем с козой. А еще карнавальными масками, среди которых смерть.

Раек и раешник встречают Гоголя на зимних улицах Петербурга. Идет снег. Замерзший Гоголь, стоя за своей знаменитой конторкой прямо у колоннады Казанского собора, обмакивает гусиное перо в чернильницу — в форме того же собора — и выводит на титульном листе: «Нос. Повесть». Буквы самовольно меняются местами, и нос превращается в свою анаграмму — сон… В фильме вообще многое построено по принципу анаграммы. Переставляешь место и время действия, лица и костюмы людей разных времен — получаешь новые смыслы… И утверждаешься в старых.

По центру некто в образе смерти: вполне возможно, сама смерть в собственной маске

Вот в раек заглядывает некий нарисованный господин с несколько необычным, как будто наспех приставленным носом — позже мы узнаем, что это и есть Платон Кузьмич Ковалёв. Что за картинки ему показывают? Спойлер: на восьмой минуте фильма можно уточнить. Во всяком случае, не те, что прильнувшему вслед за ним к окуляру пионеру (и откуда взялся?): тот видит танцующие стулья. Но вот окуляр приближается к нам, и теперь уже мы, зрители, видим ожившие рисунки Пушкина: сам-большой не без удовольствия поглощает апельсины на псковской ярмарке: автоцитата из фильма «Любимое мое время». Апельсины светятся солнечным оранжевым цветом на фоне черно-белой графики примерно как алый стяг на мачте Броненосца «Потемкин» (чуть позже покажут и их: и флаг, и броненосец). Правда — в глазах смотрящего. В одном и том же деревянном ящике Гоголь и его герой видят принципиально разные картинки. Только что Шостакович пожалел, что «великий писатель земли Русской» не знаком с мейерхольдовской постановкой «Ревизора», как раек с готовностью демонстрирует документальные кадры с Эрастом Гариным и Зинаидой Райх.

Мелькают кадры, мелькают молниеносно сменяющие друг друга образы. Вот дама, идущая по проволоке совсем «как телеграмма». Толпа, разноцветные шары. Тут же пролетают шагаловские влюбленные из «Свидания». Внезапно открывается неизвестно откуда появившийся стилизованный занавес — и с нами раскланивается молодой Эйзенштейн со вздыбленной, словно наэлектризованной, шевелюрой — автопортрет из «Дневника Глумова». Тут же монтаж переносит нас на знаменитую Потемкинскую лестницу. Перемонтированное изображение наложено на фрагмент Первой симфонии Шостаковича и удивительно точно совпадает с ритмом музыки: повтор кадра раскачивающейся коляски точно соответствует повторности музыкальной фразы, движение коляски вниз по ступеням — стремительно обрушивающемуся — музыкальному.

На самом деле, носы тут ни при чем

Кинокадры постоянно перебиваются анимационными общими планами разношерстой и разноцветной любопытствующей толпы. На мгновение камера выхватывает общий план: сначала кажется, что здесь собраны представители времени Пушкина-Гоголя, но затерялись тут и бесцветные дама с кавалером в горгере — участники венецианского карнавала? — и люди в пестрых маскарадных костюмах (по центру некто в образе смерти: вполне возможно, сама смерть в собственной маске), и коза с медведем — непременные спутники райка — и даже некоторый неминуемый пионер (пионеры вообще пройдут-пробегут через все экранное время). А если приглядеться, различимы и другие сквозные персонажи фильма, с которыми нас познакомят позже: композиторские жены, «пушкинская» красавица, седой чиновник в очках.

Так постепенно собирается предъявляемый нам коллаж, и это определяет стилистику фильма. Хржановский неоднократно говорил, что его коллажная техника по сути то же, что полистилистика Шнитке: как известно, выработанная в процессе совместной работы над фильмом «Стеклянная гармоника».

Коллажность у Хржановского организована как бы по двум векторам: горизонтальному и вертикальному. Горизонталь — коллажность во времени, последовательно объединяющая игровое, документальное и псевдо-документальное кино с анимацией, а также музыку и живопись разных авторов и жанров, рисунок и графику разных видов, фотографию и аппликацию. Вертикальная коллажность образуется в едином пространстве кадра, когда режиссер смешивает какие-нибудь из этих выразительных средств, чаще всего — намеренно спрессовывая эпохи и стили: стало быть, время. Полистилистика охватывает все уровни повествования, включая и собственно музыкальный, — к примеру, когда на галоп накладывается траурный марш. Все монтируется со всем. Эйзенштейн составляет рамку из пальцев и наблюдает движение гоголевской коляски: мы-то знаем, во что это выльется. На фоне амбалов-охранников возникает бабушка в пальто, в руках у нее ящичек с иконкой: не сама ли это Ксения Блаженная? Хозрев-Мирза на фиолетовом слоне наблюдает в бинокль пирамиду из комсомолок в Летнем саду, где, по слухам, прогуливается Нос. Сочетание слона с пионерами и пожарными заставляет вспомнить о Дзиге Вертове.

Как известно, в опере без перевода с русского на русский не обойтись

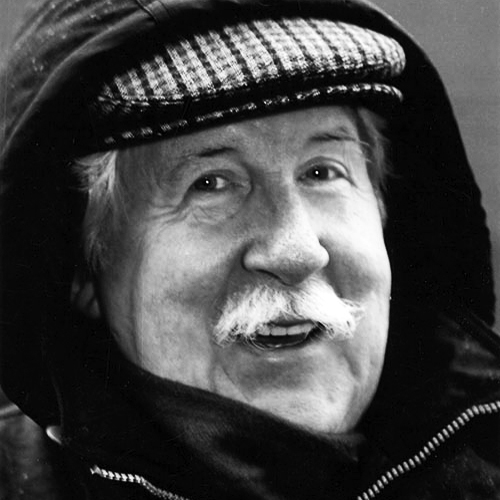

В единую канву все это демиургическое разнообразие объединяет голос буквально от автора — текст читает сам Хржановский. Он удивительно тонко и узнаваемо воспроизводит специфику речи Шостаковича и как-то до странности убедительно придумывает манеру говорения Гоголя и Булгакова: вроде бы, никто не слышал, как оно там было, но почему-то похоже. Да и сталинская компания во главе с вождем народов озвучена виртуозно.

Форма фильма выстроена по принципу музыкальной: фактически, симфония в трех частях с прологом и эпилогом. И да: части называются снами, но пусть нас это не обманывает — структура организована с четкостью кристалла. Первый сон длится около сорока минут, второй и третий — столько же суммарно (примерно по тому же принципу соотносятся части симфоний). В прологе и эпилоге мы встречаемся с «не такими» пассажирами самолета «Николай Гоголь»: некоторые, особо неугомонные, вроде самого автора и Юрия Роста, прорываются в ткань повествования еще и между первым и вторым снами.

Герой двух первых снов, Платон Кузьмич Ковалёв, чуть было не стал «не таким», утратив нос. В остальном-то Ковалёв был вполне себе в общем контексте: больше ничем и никогда не отличаясь от большинства. Правда, в какой-то момент оказывается, что безносость не есть нечто уникальное: когда пространство кадра заполняется сюрреалистическими фигурами в противогазах (особенно уместно в нем смотрится наш балаганный медведь). Впрочем, люди без носов — пустяки по сравнению с носами без людей: те периодически парят, бесхозные, в небе — вызывая легкий ужас. По сути, всю оперу Ковалёв только и делает, что тщетно скрывает свою непрошеную инакость и пытается вернуться к норме. Хотя, надо признать, мультипликационный Платон Кузьмич без носа выглядит куда симпатичнее, почему-то приобретая некоторое сходство с норштейновским Волчком из «Сказки сказок».

Такие пустяки не останавливают же Гуэрру и Шнитке, Шостаковича и самого Гоголя

Другое дело, что вся история Ковалёва становится контрапунктом к истории настоящих «не таких». Так кто же они такие «не такие» Хржановского? На самом деле, носы тут ни при чем. Они — созидатели. Вероятно, из-за этого чем-то не похожие на организованное большинство. На «таких». Тех, кто пытается ввести заблудших в общее русло, оно же стойло: воспитывает, контролирует, увещевает — расстреливает, если не помогает. Этаких козявиных, тотальных разрушителей. «Гоголь, — говорит Хржановский, — был только отправной точкой, мне было важно наполнить фильм духом и самого Шостаковича, и Станиславского, и Эйзенштейна, и Мейерхольда — тех, чье искусство делает человека человеком, а не частью толпы».

При явном и несомненном пиетете к произведениям Шостаковича, Хржановский неизменно предлагает собственное видение материала, работая как настоящий оперный режиссер. В отличие от оперы Шостаковича, в фильме у Ковалёва несколько двойников. В первом сне уже существует несколько Ковалёвых: коллежский асессор, — тот, что носит редингот с пелериной — и тот, что называет себя майором и носит мундир. Майор значительно противнее. Затем нам предъявлен Ковалёв-зритель, находящийся в ложе Большого театра, в котором (видимо, Мейерхольдом) и поставлен спектакль, периодически перемещающийся в иные пространственно-временные континуумы. Наконец, во втором сне мы знакомимся с Ковалёвым-актером, у которого с носом полный порядок, поэтому он замазывает его белилами.

У Шостаковича все происшествие представляет собой загадку, не имеющую решения — как, собственно, и у самого Гоголя. А у Хржановского оказывается, что Ковалёву всего лишь приснился сон, и это где-то закономерно: нечего ему, совершенно «такому», примазываться к нормальным «не таким»! Зато анимация позволяет, скажем, Гоголю не только пообщаться с не современниками-единомышленниками, но и побыть суфлером на представлении «Носа». А Шостаковичу — самолично подирижировать церковным хором. Или дать-таки Мейерхольду поставить оперу Шостаковича в Большом театре, восстановив, тем самым, историческую справедливость… Правда, потом все равно неизбежно последует высочайший разнос…

Летучее сообщество запуганных, отважных, нежных, несовершенных

В «Носе» Хржановский демонстрирует какую-то умопомрачительно виртуозную работу с графикой шрифтового и нотного дизайна. Что он вытворяет с бегущей строкой — как известно, в опере без перевода с русского на русский не обойтись — уму непостижимо, завидно и хочется немедленно применить к живому оперному театру. Слова преподносятся то вместе с нотной строкой, то самостоятельно; они вполне читаемы, но текст наделен собственной выразительностью. Он периодически распадается на слоги, те — на буквы; они то рассредотачиваются, то собираются вновь. Реагируют на интервалику партий певцов (отображают скачки вверх и вниз), динамику и ритмический рисунок. На длинных нотах и распевах буквы начинают множиться, прыгать, летать над изумленной публикой, отдельный слог может щелкнуть по носу незадачливого цирюльника. В общем, тут целая клоунада. В самый ответственный момент («Долга своего скоро не в состоянии будет исполнять!») включается плакатная графика с неравномерными шрифтами: привет советскому авангарду. В момент кульминации графически оформленный вопль «вон!» начинает разлетаться от вконец озверевшей Прасковьи Осиповны по диагоналям в четырех направлениях, совсем в духе соответствующих экспериментов немецких киноэкспрессионистов. Сами нотные строки становятся подвижной декорацией и работают по тому же принципу, по которому графика черновиков превращалась в пушкинской трилогии Хржановского в метель или дождь.

Хржановский работает и с тембрами. Особенно резкое звучание характерного голоса певицы заставляет бегущую строку менять направление: слова вздрагивают и разбегаются, буквы падают на пол — живо вспоминается шергинская Перепилиха. Когда Иван Яковлевич пилит буханку, комизм звучания подчеркивается тем, что на экране отображается скрипичный пассаж.

«Нос» сложнее по музыкальному языку, но «Антиформалистический раек» затейливее с точки зрения метода. Жанр музыкального райка придумал Мусоргский: это была не только хлесткая сатира, но и изобретение совершенно нового способа выражения мысли. Сатира как предельная форма выражения протеста. Площадной жанр во избежание площадной брани. Тут тебе и музыкальные, и текстовые цитаты, и пародирование, и фольклор — словом, нечто из серии «а так было можно?». До Мусоргского — нет. По сути, он предвосхитил ту самую коллажность и полистилистику, которые стали основой мышления Шнитке (читай — и Хржановского). Шостакович написал первый вариант «райка» в 1948-м, будучи в очередной раз заклейменным — на этот раз антинародным композитором и формалистом. Оставим за пределами нашего повествования ночи у лифта в ожидании ареста с чемоданчиком в руках, лавину собраний, прокатившихся по стране, с осуждением композиторов-формалистов — и публичные покаяния. Шостакович выстоял и написал в том году не только Скрипичный концерт и Четвертый квартет, но и цикл «Из еврейской народной поэзии». Что в годы разгула государственного антисемитизма само по себе было подвигом. А «в стол» сочинил свой раек. В котором яростно обличал вождя народов со товарищи, а также деятелей как бы культуры вроде Ивана Дзержинского и Тихона Хренникова. Что французу кабаре, то русскому балаган… А еще Шостакович передавал здесь приветы друзьям. Мейерхольду: персонажи Двойкин и Тройкин перекочевали в раек из «Бани», которую тот ставил. Шварцу — делая в тексте отсылки к его пародийной пьесе «Торжественное собрание».

Хржановский ведет разговор на пределе возможностей нашего восприятия

«Нос» и «Раек» решены Хржановским по-разному, и каждый намечает собственный путь развития анимационной оперы. В «Носе» экранное время синтетично — объединяет несколько разных эпох, — и по словам режиссера, пролонгировано, то есть наполнено огромным количеством подробностей, деталей, визуальных, музыкальных и текстовых цитат и отсылок. Образы — то едва намеченные, то страшные и пугающие — сосуществуют по причудливым законам сновидения. Это не просто перенос оперы на экран, это перекодировка на визуальный язык, авторская интерпретация. «Нос» экранизирован с купюрами (что естественно, поскольку общее время звучания составляет больше двух часов: фильм значительно меньше).

В «Райке» же музыкальная драматургия выстроена Шостаковичем линейно, стилистика нарочито упрощена, часто приближена к лубку: все это диктует прямой и, вроде бы, иллюстративный ход. Однако фарсовый финал «Райка» монтируется Хржановским с исповедальной музыкой Восьмого квартета, и это получается абсолютно естественно. Начинается финал фильма, его трагическая кульминация. Визуальный ряд — коллаж лиц репрессированных людей, виртуальная, необъятная (ни рассудком, ни чувством), необъяснимая никакой логикой стена плача — поднимает трагедию на новый уровень обобщения. Реквием по «не таким» достигает планетарного масштаба, поэтому возвращение к исходной точке фильма закономерно: в иллюминатор самолета «Николай Гоголь», летящего над Землей через черноту ночи, пассажиры видят пролетающие, как печальный снег, самолеты с именами бесчисленных «не таких».

В самолете «Николай Гоголь» есть, вероятно, и невидимые пассажиры, принадлежащие к «не такому» сообществу. Возможно, я вчитываю это в фильм, но мне так хотелось бы, чтобы они там были… Ныне здравствующие (слава Богу, Норштейн: так и ждешь, что он вот-вот проявится где-то неподалёку от Клеймана) — наравне с уже бессмертными. Мейерхольд с Зинаидой Райх: первые слушатели шостаковичевского «Носа». Конечно, Булгаков; конечно же, Эйзенштейн: в снах-то они действуют, еще как. А «Стачка» с «Броненосцем Потемкиным» и булгаковские байки сами становятся элементами коллажа и органической составляющей opus magnum. Неочевидно присутствует Евгений Шварц — его дневниковые записи цитируются во втором сне. Конечно, в самолет все эти дивные персонажи могли бы не попасть по причине физической смерти — но такие пустяки не останавливают же Гуэрру и Шнитке, Шостаковича и самого Гоголя, там явленных…

Братья Люмьеры (в конце концов, от деревянного ящика с двигающимися картинками и до кинематографа недалеко), прибытие непременного поезда которых наблюдают пара друзей не разлей вода — вождь всех народов и писатель Булгаков… Да, еще Мусоргский — это ведь он придумал музыкальный раек. А с ним — вереница русских музыкантов: те же Глинка-Чайковский-Римский-Корсаков из третьего сна. Наверное, Даргомыжский (у которого многому научился Мусоргский): иначе почему в начале фильма звучит его романс? Включая квартет имени Бородина первого созыва. Да, где-то же там, в авиалайнере, находятся и Верди с Россини — не просто же так в первом сне цитируется их музыка. Не говоря уже о целом отряде художников, от Ван Гога до Марины Азизян.

Летучее сообщество запуганных, отважных, нежных, несовершенных (и потому охотно прощающих несовершенство другим), мудрых и наивных, глубоко связанных и при этом не стремящихся к власти, близких по духу людей. Живых и… все равно живых… Ну, а зрителю предлагается выбор. В конце концов, можно же остаться на земле…

То, что Хржановский ведет разговор на пределе возможностей нашего восприятия, превращает просмотр фильма в некоторую этическую деятельность. Она приобретает характер серьезного и уважительного диалога, — а это уже упражнение в свободе.

Читайте также

-

Принц с изъяном — Марк Эйдельштейн

-

Школа: «Один маленький ночной секрет» — Молчание Миры

-

Потому и нет его — «Балабанов. Колокольня. Реквием»

-

«Волшебной формулы нет. Есть волшебный шанс» — Разговор с Сергеем Сельяновым

-

Школа: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского — Проснись, страна огромная

-

Школа: «Сказка» Александра Сокурова — Царство сна, теней и смерти