Венеция-2016: «Синяя борода». Кино и его сдвиги

На закончившемся Венецианском фестивале большинство фильмов были похожи. Многие — друг на друга. Иные — на десяток каких-нибудь еще, с прошлых фестивалей. Это само по себе не плохо, это лишь нормально, а пожалуй, что даже — в том числе — и хорошо. Похожи — ведь не значит неотличимы; похожи — значит родственны; значит, у кинематографа все еще есть генеалогия, и культура взаимного уважения, и азарт взаимного внутрисемейного воровства. Разумеется, в очередной раз выказал себя самый банальный из парадоксов, касающийся пресловутой «оригинальности» кинопроизведений, которую те, что попроще, бездумно числят добродетелью: чем больше режиссер (особенно если начинающий) пытается проявить свою оригинальность, тем более штампованным и блеклым получается результат, и наоборот. Мания самовыражения порождает клише; скучная методичность выделки оборачивается прорывами и торит новые пути.

Короче говоря, все фильмы (по крайней мере, которые мне довелось увидеть) на что-нибудь да смахивали, к чему-нибудь да отсылали: хорошие — сознательно, плохие — бес. Кто к Киаростами, кто к Бунюэлю, кто к Тарру, кто к Бьетту. Кто улучшал образец, кто переиначивал, кто профанировал. Одни брали образец за стартовую площадку, другие — за предел устремлений, третьи — за ориентир. Ну и так далее. Контексты, переклички, отзвуки, фантомные боли. Рутина здорового функционирования. За одним лишь исключением. Ничего похожего на фильм Гастона Солницкого Kékszakállú ни одному из членов нашего жюри видеть еще не доводилось. Даже близко.

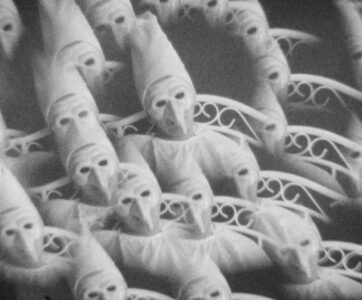

Сразу необходимо сделать две оговорки. Во-первых, разумеется, какие-нибудь совсем уж общие и оттого почти ничего не определяющие понятия, вроде «минимализма», к фильму Солницкого вполне применимы, — просто применены они здесь столь по-новому, что впору требовать их переопределения. Во-вторых, как неоригинальность сама по себе не плоха, небывалость — сама по себе не гарантия шедевра, она — лишь замах, который мало что определяет в ударе. Она вполне может соседствовать с неровностью тона, перекосами в структуре, избыточностью приема, — и, к слову сказать, последними двумя из этих трех качеств Kékszakállú даже отчасти грешит. Беря, пожалуй, самый избитый из материалов (подростковое взросление и экзистенциальная растерянность), ставя главный акцент в нем на иррегулярность, сдвинутость, разлад в мироощущении героев и воплощая их через такую же иррегулярность и такой же разлад структуры фильма, Солницкий ослабляет конструкцию настолько, что лишь образная точность и стилевая вычищенность каждого отдельно взятого кадра хоть как-то уравновешивают этот распад. И еще — несколько разного рода сквозных линий, которые, пусть на живую нитку, но все же связывают фильм воедино и делают из него цельный текст. Например, прекрасная линия воды, идущая от бассейна, где в первой сцене купаются юные героини (а одна все никак не может преодолеть страха и нырнуть), и другого бассейна, частного, где в одиночестве наслаждается своим физическим совершенством главный герой-атлет, — через озеро, на берегу которого происходит большая часть эпизодов из середины фильма, — к финальному побегу, который одна из героинь совершает-таки из своего детства, дома, страны и из самой себя на страшном призрачном пароме, плывущем сквозь ночь по бескрайней водной глади. Или же — линия оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода», фрагменты которой несколько раз по ходу фильма вспыхивают и взрывают мерную, клаустрофобическую, выбеленную солнцем тишину фильма. Собственно, фильм был «вдохновлен» как раз этой оперой, да и название получил от нее. И это название, конечно, можно для простоты переводить как «Синяя Борода», — но аргентинский режиссер делать этого не стал и оставил что в титрах, что на афишах название венгерское, на любой невенгерский взгляд, за уникальностью языка, смотрящееся чистой абракадаброй.

Фильм Солницкого и впрямь, судя по всему, вернее поверять эстетикой Бартока или Прокофьева, нежели собственно кинематографическими правилами или образцами. При всей кажущейся медлительности, с которой движется Kékszakállú, его стиль вполне можно обозначить как «скерцо на хроматизмах»: скачки, разрывы, постоянная перемена метра и транспонирование в соседние тональности. О регулярности, которую юные девушки честно пытаются примерить на себя, вступая во взрослую жизнь, в фильме сказано предостаточно: тут и сосисочный цех, и швейный, и химико-технологический, где режут огромные и белые, как буэнос-айресские новостройки, куски пенопласта. Но здесь тщетно было бы искать хоть след сатиры на, скажем, индустриальный уклад, социальную обезличенность и всякое такое прочее; показанные Солницким цеха не плохи, не жестоки, они лишь неорганичны героиням — и потому стиль сочинён поперёк этой аккуратной, опрятной, честной индустрии. Место героинь (там, где тональность возвращается к исходной ключевой) — среди красного бархата обивки в итальянском театре, или на призрачном пароме, проступающем на фоне красноглазых машин, что мчатся в никуда по ночной автостраде, или в струях горячего технического пара, идущего через вентиляционную решётку на крыше фабрики. Солницкий не «идет вслед» за своими героинями, он лишь размещает их, кадр за кадром, в разных мизансценах и декорациях, в каждой изыскивая точный, ясный и вполне самодостаточный образ одиночества и потерянности.

Если и есть в Kékszakállú какая-либо серьезная проблема, то она как раз в этом: точность каждого плана никак не связана с точностью планов соседних. Попросту говоря, Солницкий, с эстетической точки зрения, свой фильм почти не монтирует, потому что в изобретенном им стиле монтаж — как инструмент смыслопорождения — без надобности. Это не значит, что он старается монтировать как можно меньше и делать планы как можно дольше, подобно легионам своих коллег, потому что страх перед монтажом — тоже отношение и тоже функция, а у Солницкого как раз ни того, ни другого. Не значит это и того, что в его фильме можно было бы без ущерба поменять какие-либо два кадра местами; нет, очередность здесь важна, — очередность, но не соседство. Можно сказать, что, отталкиваясь от бартоковских приемов и переводя их на язык киноповествования, режиссер каждому эпизоду (а в некоторых эпизодах — и каждому кадру) предписывает свои собственные размер и тональность; каждый его монтажный стык предполагает хроматический и метрический сдвиг. Проблема в том, что у Солницкого (для которого, следует заметить, Kékszakállú — полнометражный дебют) этот сдвиг подчеркивает автономию монтируемых планов или эпизодов, но сам по себе не становится смысловым элементом (за исключением двух-трех случаев, где можно что-то такое заподозрить). По крайней мере, в этом фильме. Небывалость его стилевого экзерсиса (чтобы не сказать авантюры) чревата множеством трудностей и подвохов, из которых одни еще не решены, другие же даже ещё не видны. Этот замах еще отлаживать и отлаживать. Просто, похоже, это имеет смысл.

Читайте также

-

Чертовы нейросети, инфернальные эти — «Черное зеркало»

-

Вызывайте «Кракена»

-

Кафкианский пленник — «Мистер К.» Таллулы Хазекамп Шваб

-

После нас хоть потоп — «Падение короны» Джанлуки Йодиче

-

Ведите себя хорошо — «Микки 17» Пон Чжун Хо

-

«Мы пытаемся проявить новую действительность» — Каталог фестиваля ЛУЧ81635