Теория запоя. Кино под градусом

Пьяницы в кино — что ими движет и куда они идут? Вопрос можно поставить и шире: зачем киногерои пьют? Детальное исследование отношений экранных личностей и алкоголя в статье Алины Росляковой из нашего номера о кровавом Сэме Пекинпа.

по поводу и без

В «Кошке на раскаленной крыше» Ричарда Брукса отец мучил сына вопросом: «Почему ты пьешь?» Пока тот не признался: «Потому что мне стыдно». Сын пил, потому что ему было стыдно: он презирал жизнь, деньги, вещи и папину хлопковую империю, к тому же отец его совсем не любил. А отец пил — потому что ему нечего было стыдиться, а еще он не хотел умирать, к тому же сына любил как мог. Сильнее он любил только своего отца‐пропойцу, который умер, когда бежал от одного товарняка к другому, и оставил в наследство только старую военную форму и счастливую память.

СЕАНС — 90

Джек Лукас в «Короле‐рыбаке» Терри Гиллиама пьет по‐черному, потому что жизнь полетела к чертям. Генри Горацио Хобсон в «Выборе Хобсона» Дэвида Лина на своих «масонских собраниях» надирается до белой горячки назло дочерям. Мейбл в «Женщине под влиянием» Джона Кассаветиса не выпускает бутылку, потому что она — женщина на грани нервного срыва. Мужья в «Мужьях» — потому что им за сорок. В «Еще по одной» Томаса Винтерберга молодежь напивается, потому что вся жизнь еще впереди, а их отцы — потому что полжизни уже позади, но чего‐то они еще стоят. Арнесен Клей в «Днях вина и роз» Блейка Эдвардса — потому что слишком невинна и влюблена. Сьюзен Александр в «Гражданине Кейне» Уэллса — потому что уже через все прошла. Лиллиан Рот в байопике «Я буду плакать завтра» Дэниэла Манна пытается забыть смерть любимого и стать, как хотела мама, «лучшей певицей в мире», а потом — забыть вообще все, что было. А Генри Кинг в «Конце света» Эдгара Райта не желает помнить лишь то, что ему уже не семнадцать.

Каков бы ни был повод напиться, пьяница фотогеничен, как кот на раскаленной крыше

Шон пьет, потому что он британец, и нет места лучше для противостояния живым мертвецам, чем паб «Винчестер». Бора в «Скупщиках перьев» Александра Петровича — потому что он цыган, и женщина поет, и кровь душу жжет. Коля в фильме Звягинцева «Левиафан» — потому что он русский, а «Ленинградские ковбои» у Каурисмяки — потому что они финны, играющие русских, везущих снежный рок‐н‐ролл на Запад. Филип Марлоу пьет, потому что он крутой детектив, Афоня — потому что размазня‐сантехник, Гэтсби — потому что загадочный миллионер, Генри Чинаски, герой Микки Рурка в «Пьяни» Барбета Шредера, — потому что он Чарльз Буковски, герои Буковски — потому что «вся земля кишит печальными людьми», а Дэвид Хольм в «Вознице» Шестрема — потому что может.

Потому что Мексика и жарко. Потому что Сибирь и холодно. Потому что Карибы, Хемингуэй и мохито. Потому что Советы, жулики и самогон. Потому что Чикаго, Аль Капоне и самогон брендовый. Потому что Дикий Запад. Потому что сухой закон. Потому что каждый округ — самый пьяный в мире.

Герой «Петли» Войцеха Хаса ответит:

«Потому что мне позвонили»

бокалов бешеный конклав

Каков бы ни был повод напиться, пьяница фотогеничен, как кот на раскаленной крыше. В стекле разлита лихорадка — золотая, белая, красная, игристая, пенистая, огненная, мутная, прозрачная или черно‐бурая, точно «Ханаанский бальзам». От нее стекло искрится, бьется, кровит, оглушает — от нее краснеют, белеют, чернеют и зеленеют лица, луна скачет по лужам, растет температура, «летает хохот попугаем». Пьянице нужно время — он и есть само время, как старая алкоголичка, плетущаяся сквозь Париж в городской симфонии Альберто Кавальканти «Только часы». Ему нужно пространство, пьянство и есть — пространство, как кабак в «Лихорадке» Деллюка или кабаре «Эльдорадо» в фильме Марселя Л’Эрбье, искаженное предчувствиями болезни, любви и андалузского ветра, который «не надует паруса, но убьет человека».

Добрейший Генри Кинг и выродки из «Опасного пробуждения» Теда Котчеффа спаивали других, чтобы не допустить преступления — не испортить атмосферу.

Пары алкоголя превращают в салун любое место — кладбище ли, маяк ли, парк или электричку, — где душа теперь приглашена к путешествию. «Все эти одинокие идиоты сидят и надеются: вдруг зайдет какая‐нибудь тетка и унесет их с собой в страну чудес», — ворчал герой одного из рассказов Буковски. А спившийся писатель Дон Бирнам в «Потерянном уикенде» Билли Уайлдера посвятил целую поэму своей «рюмке мечты»: «Я иду по канату над Ниагарским водопадом. Я один из великих, я — Микеланджело, лепящий бороду Моисея, я — Ван Гог, рисующий чистый солнечный свет, я — Джон Бэрримор до того, как кино взяло его за горло, я Джесси Джеймс и два его брата, я вся троица, я Шекспир, и тут теперь — не Третья авеню, а Нил, и по реке плывет корабль Клеопатры, и пурпурные паруса напоены таким благоуханием, что ветер, млея от любви, к ним льнет». А в Петушках ни зимой, ни летом не отцветает жасмин.

Человек войны — Жизнь и злоключения Сэма Пекинпа

Но даже в самом жутком алкогольном делирии, когда стакан затягивает взгляд в бездонную тьму, нет ничего общего с фальшивой мефистофельщиной бэд‐трипа. Пьяный пьянит саму реальность, развязывая ей язык. Так обитательница нуара Эдварда Дмитрыка «Убийство, моя милочка» между парой стаканов виски невзначай предупреждала Филипа Марлоу, чтобы он ходил осторожнее — а то еще наступит на змей, которые здесь повсюду. Так и перед Бирнамом, оставшимся с виски один на один, вместо пурпурного благоухания Нила разверзались тени 1945‐го. Так в «Опасном пробуждении» адское нутро австралийской глуши выблевывало в ночь скульптуры из трупов кенгуру. Так обнажал свой оскал Оверлук.

Пьяные сталкиваются с пришельцами, зомби, сиренами и Возницами, как настоящие базеновцы‐неотомисты: верь в то, что ты видишь. В фильме «От заката до рассвета» Родригеса в стрип‐баре бандит взывал к священнику: «Я не верю в вампиров, но верю своим глазам». А если есть ад, значит, есть и ангелы, пусть даже они смеются как дети.

человек с головою коня

А потому никто никогда не пьет в одиночестве.

Конечно, пьяницу поймет только другой пьяница, так что собутыльники — лучшие друзья, заклятые враги или навеки повенчанные, пока тянется песня бутылки. Сакральное: «Всем за мой счет!» — великий момент единения. «Вместе на небесах», — издевалась и одновременно умоляла Арнесен в «Днях вина и роз», завлекая обратно мужа, который спаивал ее когда‐то, а теперь решил завязать. «Если он принесет выпивку, то я уйду с ним», — предупреждала Генри Чинаски его буйная возлюбленная. «Виски или разговор, а то устрою тут погром», — грозил бармену Сэмми Райс, герой «Маленькой задней комнаты» Пауэлла и Прессбургера, искалеченный спец по минам.

«Пять человек, двенадцать пабов, шестьдесят пинт пива». Генри Кингу так важно спустя 20 лет убедить своих школьных друзей все‐таки пройти «Золотую милю» и добраться до финиша в полном составе. Для пьяницы так важно со‐участие.

Обычного гостя в пьяном мире вообще не всегда отличишь от гостя белой горячки

Но, даже скрывшись ото всех, один он не останется. Во‐первых, сама выпивка — не безликое вещество, а персонаж с характером и чувством. Тяжелая бутылка мерцает, точно женщина в окне, искушая Сэмми Райса обезболить этот вечер, и все растет, и мучает, и распинает под тиканье часов. Неверной тонкой тенью она глядит из потайного места в люстре, нависая над Доном Бирнамом. Зато в самом народном фильме Уайлдера веселой фляжке‐подружке не терпится выскочить из‐под подвязки Душечки. В роуд‐муви Александра Пэйна «На обочине» «Шеваль Блан» 1961 года, укутавшись в бумажный пакет, сидит в забегаловке с ценителем вин Майлзом, которому осточертело ждать подходящего момента в жизни, состоящей из череды неудач, — и теперь он наливает заветное вино в бумажный стаканчик, празднуя свое сегодня. А в «Покидая Лас‐Вегас» Майка Фиггиса сияющая vodka везет Николаса Кейджа, точнее сценариста‐неудачника Бена, в последний в жизни отпуск.

Во‐вторых, хмель превращает людей в кукол — экспрессионистских сомнамбул или бродяжек Чарли, свинченных из гэгов, а кукол и вещи — одушевляет. Поэтому бродяжки обнимаются со столбами, а бывшая радиозвезда Джек Лукас изливает душу деревяшке Пиноккио.

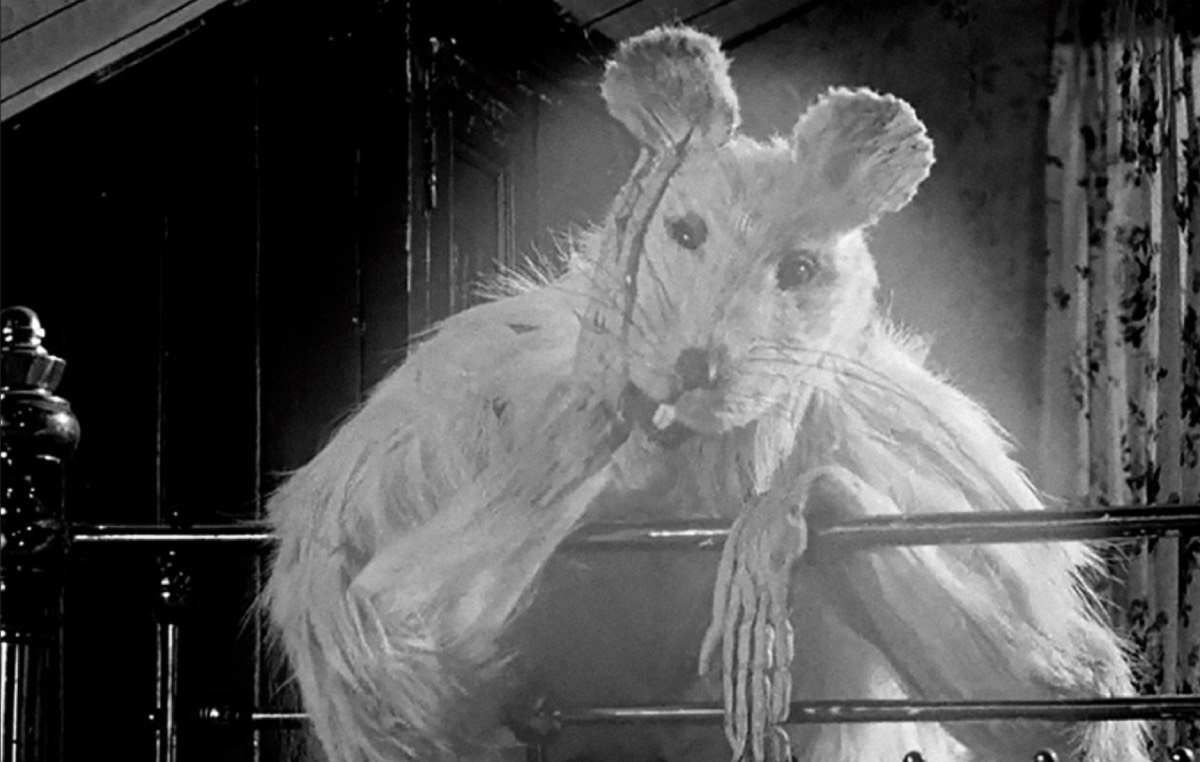

Наконец, приходят гости. «Зверьки», обезьянки в соломенных шляпках, или крошечные русалки, как в «Теории запоя» Наталии Погоничевой, или стрекочущие старички из синей коробки, которые доводят Бетти, героиню «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча, до вопля, до самоубийства. А может, повезет, и придет добродушный гигантский кролик, приятель Джеймса Стюарта в комедии «Харви» Генри Костера, или огромная белая мышь (утренний посетитель Хобсона). Колюн в «Друге» Леонида Квинихидзе поначалу в ужасе от «друга» — говорящего ньюфаундленда, который рассуждает разумно и трезво, а выглядит как дьявольский пес‐переросток, — но потом к нему привыкает.

Обычного гостя в пьяном мире вообще не всегда отличишь от гостя белой горячки — будь он Черным человеком или добрым самаритянином. В фильме Брюса Робинсона «Уитнэйл и я» сосед главного героя, неудачника‐актера, выглядит его двойником, с лицом, пропитым до белой маски. К Дэвиду Хольму, допившемуся до смерти на кладбище в новогоднюю ночь, приезжает бывший собутыльник, чтобы передать место Возницы. А к Джеку Лукасу на пороге смерти капровским ангелом является рыцарь Пэрри, свихнувшийся преподаватель истории, которому Джек сломал когда‐то жизнь. И два алкоголика сквозь карнавальный бездомный Нью‐Йорк отправляются на поиски Святого Грааля, спасая друг друга.

ангелы и демоны

Пьяный не уважает границ, потому что всё в расфокусе, да и географ глобус пропил. Он тревожен, он возбужден, его качает и тошнит, он слишком прям, но все время сбоит, ему то и дело нужно выпустить пар, он запивает сушняк из аквариума. Его цветы всегда подвядшие, рукав всегда в тарелке, машина в лучшем случае в чужом заборе. «Он перебил все лампочки каблуками моих туфель, а меня это даже возбуждало», — делилась Стелла воспоминаниями о первой брачной ночи со Стэнли Ковальски в «Трамвае «Желание»» Казана. «Он говорит, что мы были животными, облили полицейского бензином», — где‐то в Пуэрто‐Рико один пьяный газетчик наспех переводит полуправдивые показания другому, герою Джонни Деппа Полу Кэмпу, в «Ромовом дневнике» Брюса Робинсона. «Не трогай меня за руку, Хадчес, или я не смогу ее контролировать», — любезно предупреждает Барри Трэксел, герой фильма «Сьюзен и бог» Джорджа Кьюкора, заявившись на вечеринку, где его никто не ждал.

На вопрос: «Может, тебе не стоит столько пить?» — он взрывается: «А может, мне не стоит столько жить?!»

Невзрачный семьянин в «Мужьях» звереет и бросается на жену. Зять в «Днях вина и роз» уничтожает оранжерею свекра. Куба Ковальский в «Петле» дерется с уличным рабочим, потому что все вокруг каждую секунду его задевают. Ценитель вин Майлз устраивает скандал и хлещет красное из ведра в дегустационном зале. Бывший футболист Брик в «Кошке на раскаленной крыше», хоть и ковыляет с костылем, переворачивает весь дом вверх дном. Генри Чинаски каждый вечер устраивает шоу — дерется за деньги с барменом. Хобсон просыпается однажды утром в чужом подвале. Тот, кто уже под парами, непредсказуем, точно Джеки Чан, освоивший в «Пьяном мастере» стиль восьми богов‐пьяниц. Может, он ударит тебя, а может, обнимет и поцелует, может, заснет, а может, запляшет и запоет, может, расплачется, а может — прорубит дверь топором. Here’s Johnny!

Скатываясь с крыши, он надеется пролететь всего один этаж. На вопрос: «Может, тебе не стоит столько пить?» — он взрывается: «А может, мне не стоит столько жить?!» Что ему до кроя костюма и чужих церемоний? Но дело не только в том, что алкоголик — черное зеркало, как Зилов в «Отпуске в сентябре» Виталия Мельникова. Или сам себе режиссер мрачной комедии, как герои «Кто боится Вирджинии Вульф?» Майка Николса. Или камертон совести, как отец и сын в «Кошке на раскаленной крыше». Или одновременно король, бунтарь без причины и крыса без зубов, как Генри Чинаски. Дело не только в Lawless со вкусом кукурузной водки.

Пьяницы и проститутки, презираемые честным людом, лучше всех понимают друг друга. Как Даллас и док Бун, когда вышагивали «вперед к гильотине», покидая город в «Дилижансе» Джона Форда, который точно знал, что не ждет ничего хорошего город, где обижают пьяниц и проституток. Но дело даже не в этом.

Дело в чутье к сумеркам, в том неясном моменте, когда забывается смешное словечко «транс‐ценден‐таль‐но», а душа меж тем уже гуляет сама по себе. По улицам, мостам и перронам, где рыщут черти, где ангелы повсюду. Деревенщина в «Соломенных псах» Пекинпа одержима бесами, как Джонни — Оверлуком. За душу Дэвида Хольма идет борьба всю долгую полночь. Бывший гангстер Эдди Бартлетт в «Ревущих двадцатых» Рауля Уолша жертвует собой и погибает, распятый на ступенях собора в канун Рождества. Выпив последнюю рюмку, идет на гибель и мятущийся якудза Мацунага, герой Тосиро Мифунэ в «Пьяном ангеле» Акиры Куросавы. А Генри Кинг бросает вызов инопланетному разуму, наскоро подменившему всех земных неудачников их лучшими клонами, потому что тоже знает, что все должно быть «медленно и неправильно», что душа — неподдельная неудачница.

Школьные учителя в «Еще по одной», апологии неумеренных возлияний, начнут свое пьянство как эксперимент по «раскрепощению», а закончат как танец свободы, посвященный их утонувшему товарищу — и дочери режиссера, погибшей вскоре после начала съемок.

Голливуд не мог не оживить однажды в пьянице миф о Санта‐Клаусе: чтобы из‐под свалявшейся ваты торчала щетина Билли Боба Торнтона, который в «Плохом Санте» Терри Цвигоффа шутливо напоминает всем о жертве Эдди Бартлетта.

Амнезия: история вопроса

Пограничье пьяного «транс‐цен‐ден‐таль‐но».

И есть еще бармен, особый случай. Тот, кто по ту сторону стойки. Пьет «по одной» и ни одной не разбивает. Когда надо, дерется, когда надо — разнимает. Разливает лихорадку, протирая упавшие капли, и намекает, если надо: «Не пора ли тебе домой?» Стражник в воротах рая и последний оплот доверия для тех, кто боится смотреть людям в глаза. Все видит, все слышит, все замечает. Не пьянеет и всегда следит за словами. «Виски или разговор».

Дон Бирман уже был готов пустить себе пулю в лоб, и никакие мольбы любимой его бы не остановили. Но в последний момент бармен ворвался к нему домой: принес печатную машинку, которую как раз выкупил из ломбарда. «Транс‐цен‐ден‐таль‐но» трезвый Бенни, герой «Принесите мне голову Альфредо Гарсиа» Пекинпа, из самой могилы, сквозь ливень из гильз и крови, с гниющей головой своего друга в мешке добрался до того, кто ее заказал, — лишь бы ни одна мразь не получила ни денег, ни головы. А улыбчивый Ллойд в «Сиянии» был главным знаком того, что в Оверлуке жасмин не цветет ни зимой, ни летом, никогда. И он тоже прекрасно расслышал, когда Джонни сказал, что «душу бы продал за стакан».

«Каждый может не быть пьяницей, а чтобы быть им, нужен талант и выносливость»

пепельный вкус похмелья

«В диалектике трезвости и пьянства высшая ступень — похмелье», — писал Михаил Эпштейн

о Веничке Ерофееве. Смиренное похмелье, из‐за которого сходит и гордыня трезвости, когда дорога ровно стелется под ногами, и гордыня пьянства, когда она услужливо вьется. Когда трезвому все на свете ясно, а пьяному все нипочем.

На экране, конечно, все больше гордецы: кто рвет рубашку на груди, потому что «тесно покровам на их горячей, искренней душе», кто делает вид, что «не просто застрял в преисподней, но еще и плюет на нее», кто зажигает над адом китайские фонари. Но те, кто не успеет, как Бланш Дюбуа, окончательно сойти с ума до нового рассвета, вернутся к похмелью «по ту сторону пьянства»: на пустынном пляже, как в «Обыкновенном безумии» Марко Феррери, где голый ангел смотрит вслед поэту, или в свадебной «буханке», как в «Горько» Жоры Крыжовникова. Сквозь похмельный город бредет весь в испарине и крови Джон Грант, главный герой «Опасного пробуждения», некогда тоже весьма горделивый учитель. В подлинный похмельный город выходит из павильона Дон Бирман, чтобы донести свою жизнь до ломбарда.

Герои Буковски бухали, чтобы жизнь была «проста и лишена боли», да и все же «бодун лучше психушки». Однако именно поэтому Генри Чинаски заявлял, что «каждый может не быть пьяницей, а чтобы быть им, нужен талант и выносливость». «По ту сторону» — либо церковь АА, где необходимо уверовать, что «мир без алкоголя — прекрасное место», либо смирение перед миром, который дает опохмелиться в кредит.

Доктора — отдельный вид экранных пьяниц, они немного похожи на барменов, когда какой‐то несчастный нуждается в них. Или на Сэмми Райса в «Маленькой задней комнате»: тот все‐таки откупорил свою «бутылку победы» очередной страшной ночью, а наутро отправился к морю, чтобы, обливаясь потом под солнцем, обезвредить нацистскую бомбу, такую же, как та, что разорвала на куски его друга. Для музыканта, журналиста, писателя будто вовсе и не обязательно трезветь. Стивен Кинг свидетель, можно написать во хмелю сотни страниц и не вспомнить потом ни строчки. Доктор же должен пить так, чтобы не дрогнул скальпель, они всегда немного «по ту сторону» запоя, все немного Астров.

Всех доставший медбрат Олег в «Аритмии» Хлебникова тоже играет не по правилам, когда днем посреди поля разрезает грудь обгоревшему ребенку, чтобы тот смог вздохнуть и дождаться хирургов. Док в «Дилижансе» не боится смерти: «Я не только философ, я фаталист», — но выпьет много черного кофе, прежде чем принимать роды, начавшиеся у пассажирки на полпути, в хижинке посреди пустыни. А после, как и его коллега, хирург «Док» Холлидей из другого вестерна Форда «Моя дорогая Клементина», опрокинет еще по одной. Хотя все запомнили красавца Мифунэ, «пьяным ангелом» в фильме Куросавы на самом деле был старый и вредный доктор Санада, сражающийся с бациллами туберкулеза на послевоенных болотах.

Пьяный маршрут — «аффективная топология»

Ничтожный сартровский Жорж, герой Жерара Филипа в «Горделивых» Ива Аллегре, опустившийся доктор, застрявший в мексиканской глуши, лучше всех убирает чужую блевотину и весело пляшет за бутылку до потери сознания. Насквозь пропитанный потом, болью, грязью и текилой, в ежедневном похмелье он изживает из реальности тезис «ад — это другие», когда в разгар эпидемии тифа переносит голыми руками умирающих шлюх и детей. И тиф к его рукам не прилипает.

безбилетники

Алкогольный маршрут по Берлину, который прокладывают богатая иностранка и ее бездомная двойница в «Портрете пьяницы» Ульрике Оттингер, — это, как и гласит подзаголовок, «Поездка без возврата». Генри Кинга и его друзей в конце «Золотой мили» ждет пылающий паб The World’s End, а всю планету — постапокалиптическое похмелье. Лили из «Я буду плакать завтра», кружась по краю стакана, дойдет от фешенебельных баров до вшивых притонов, хотя и сможет оттолкнуться обратно от последней черты подоконника.

Пьяница обязательно куда‐нибудь поедет, даже если ему все равно куда, «в Африку, в Россию или в Китай». «Если ты едешь в Лондон, и ты едешь в Лондон, то и я еду в Лондон», — решали, не желая возвращаться из загула, мужья в «Мужьях». Джек Лукас все‐таки достал для Пэрри Святой Грааль. Витя в фильме Велединского «Географ глобус пропил» все‐таки сводил учеников в поход, чтобы они сами прошли смертельные пороги и заодно повзрослели. А Дэвид Хольм и Женя из «Иронии судьбы» прокатились сквозь новогоднюю полночь, хоть последний и проспал всю дорогу.

Пьяный маршрут — «аффективная топология», когда идешь к Кремлю, но попадаешь на Курский вокзал, едешь в Петушки, но упираешься в Красную площадь. «Я шел по дороге, было пыльно, грязно и жарко, и штат, наверное, был Калифорния, хотя в этом я уже не уверен», — рассказывал герой Буковски. Иные понимают, что им не сбежать, как Джон из «Опасного пробуждения», который отдал все, что у него было (ружье), чтобы добраться из проклятой Яббы в Сидней, но водитель грузовика вернул его обратно и оружие тоже вернул, чтобы было, если что, чем застрелиться. Иным все же везет, как Полу Кэмпу, который, даром что не Джек Воробей, угоняет яхту и все‐таки бежит из Сан‐Хуана.

Одни возвращаются домой, другие — тоже, только там их ждет петля, как Кубу Ковальского. В «Затухающем огоньке» Луи Маля потерянная душа Алена, алкоголика в завязке, который так и не поверил, что мир — прекрасен, отправляется в парижскую Одиссею, чтобы Париж сам привел его к единственно желаемой развязке. Другой алкоголик в завязке, Джастин из судебной драмы Клинта Иствуда «Присяжный номер два», наоборот, поверил и в то, что мир ничего, и в то, что он сам — хороший, и в то, что жизнь только начинается, а потому тоже вернулся домой, не сознавшись в своем преступлении и отправив в тюрьму невиновного человека.

Судебная драма. История вопроса

У Генри Кинга не было дома, возвращаться ему было некуда. Он взошел на заветный холм, с которого видно, как догорает молодость, — а потом отправился покорять новую «Золотую милю» с брошенными подростками‐клонами, которых теперь все шпыняют и для которых он будет с оружием заказывать воду в баре.

Любой запой — роуд‐муви, даже если герои не двигаются с места или качаются в вагоне метро, как два алкаша‐фаталиста в доке «Куда мы едем?» Руслана Федотова. И пока мир «не кончится или не распахнется навеки», и поезд этот не придет на конечную.