Сокуров в борьбе с реальностью

Публикуем на сайте написанный в 1994 году текст для Михаила Трофименкова о документальных картинах Александра Сокурова.

Грань между «игровым» и «документальным» в его творчестве, изначально зыбкая, с течением времени исчезает вообще.

Проделки фикции

В основе кинематографа Сокурова лежит единое отношение к миру, единая философия взгляда. Документальное и игровое изображение живут в его кинематографе по одним законам. Если обращаться к истории, то таким нерасчлененным единством взгляда обладали мастера первого французского киноавангарда. Строго документальная, натуралистическая лента Бунюэля «Лас Урдес. Земля без хлеба» (1932) имела гораздо больше общего с галлюцинациями «Андалузского пса», чем с социальным кинематографом. Жан Виго обращался со сценками из повседневной жизни Ниццы, как со слогами авангардистской поэмы. Но писать о «документальном» Сокурове бессмысленно и после такой оговорки. Потому что на Земле существует великая книга Екклесиаста, которой созвучно все творчество петербургского режиссера. Любой его формальный прием (а он может шокировать и раздражать) имеет под собой определенную философию жизни: древнюю и трагическую. Примеров много — ограничусь несколькими.

Глядя на историю словно свысока, Сокуров совершает акт политического предвидения

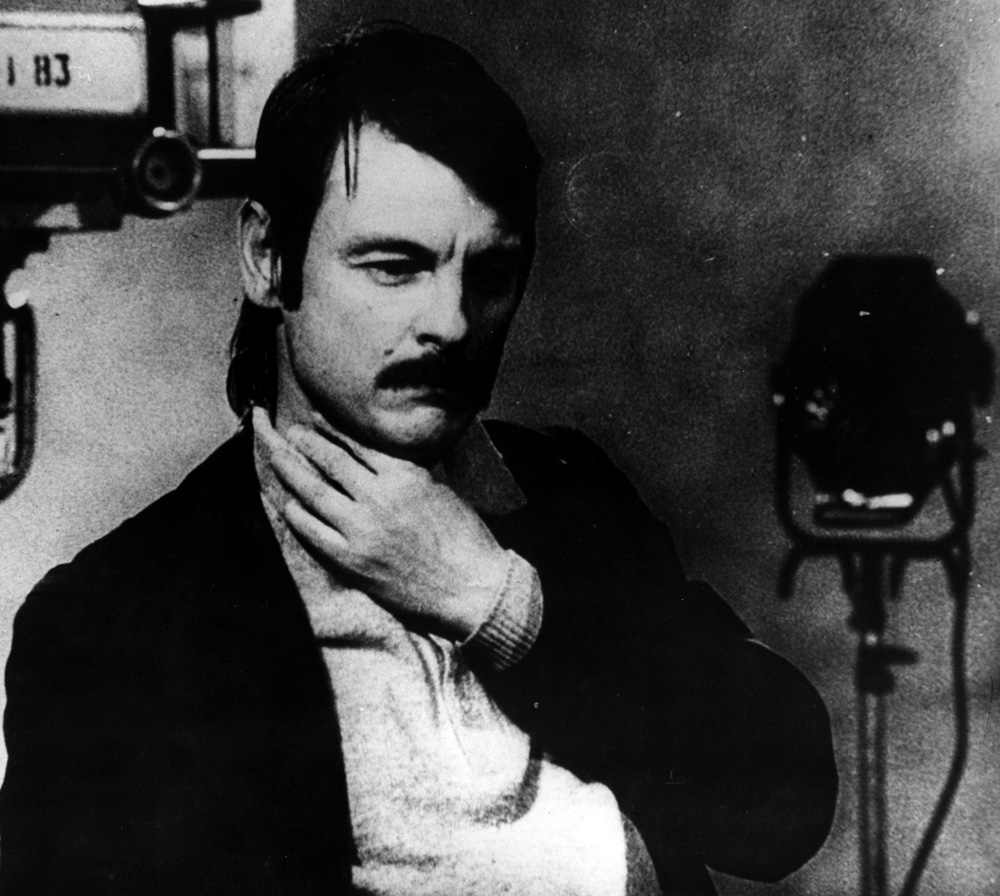

Сокуров

Постоянный прием, даже не прием, а настоящая страсть Сокурова — старые фотографии. Лица родителей, братьев, сестер, детей его героев. Комментарии обстоятельны: имена-отчества, даты рождения. Иногда текст, словно спохватившись, делает петлю, возвращается назад, обращая внимание еще на одно, забытое, лицо. Но ничего более о судьбе (профессии, таланте) изображенных на фотографиях людей мы, как правило, не узнаем. В «Петербургской элегии» режиссер так увлекается семьей Шаляпина (перечислением его детей), что (случай в «биографическом» кино уникальный) не говорит ни слова об искусстве певца, не включает в фильм практически ни одного кадра, имеющего отношение к его творчеству. Зато включает крохотный эпизод из «Рима» Феллини с участием Шаляпина-младшего. Смена поколений, природные циклы важнее оставленного на земле следа. Даже эпизод, запечатлевший съемки «Псковитянки», нужен только для того, чтобы обратить наше внимание — там, за плечом Шаляпина, стоит его будущая жена. В «Московскую элегию» Сокуров включает большие, чужими руками снятые материалы о Тарковском, словно нехотя, словно подчиняясь традиционному жанру некролога, да и сказать о только что умершем режиссере что-то существенное было тогда, в 1987 году, наверное, необходимо, исправляя постыдный заговор молчания. Но кажется, что Сокуров охотнее бы ограничился, как и в других «элегиях», рассказом об отце и матери своего героя.

В фильме о Ельцине «Советская элегия» нет ни слова и ни кадра о политической ситуации в стране. И это в 1989 году, когда демократы выводят на улицы миллионы людей, когда «объект съемок» превращается из партийного изгоя в лидера массового движения. Ничего этого нет — зато как всегда, обстоятельно: об отце, матери, жене Ельцина. Фотографии, фотографии, даты, имена. Из чего вовсе не следует, что Сокурову безразличны «судьбы России». Напротив, «Советская элегия» — уникальное по простоте и напряженности предвидение будущего России. Дело в другом.

Человек и толпа возвращается в природу, оказываясь не более и не менее осмысленными, чем тени на снегу.

Зрители, конечно, осведомлены об искусстве Шаляпина или перипетиях судьбы Ельцина. Точнее, эти имена являются для них безусловными знаками Певца и Народного Защитника. Но Сокуров не делает различия между гениальным певцом и крестьянкой Марией Войновой. В том смысле, что ее семейная драма важна не меньше драмы Шаляпина. Все люди — и пророки, и колхозники — равны перед лицом вечности, именно потому что включены в бесконечный поток рождения — смерти. «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона…» (Мат. 1, 2–4). Лицо героя складывается из черт его предков и так же, как исчезли они, исчезает в потоке времени. Любой герой для Сокурова — сын человеческий. Не более и не менее того.

«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовека» (Еккл., 1, 2–4).

В «Советской элегии» жужжат насекомые над палой листвой на кладбище, и камера медленно движется вдоль старых и новых надгробий, и молчит опальный Ельцин в своем кабинете, и неспешно сменяются портреты, портреты, портреты членов Политбюро. Десятки лиц (прием вроде бы недопустимый в документальном кинематографе) проходят на экране. Ленина, Троцкого, Дзержинского, сталинскую гвардию современный зритель еще узнает. Далее наступает легкое смятение, и не только потому, что среди братьев-близнецов, парадных отретушированных портретов, не отличить одного, вчера еще страшного, лица от другого. Да были ли они, и не мистифицирует ли нас режиссер? Кто это: Коротченко, Аристов, Михайлов, Пузанов? Давно ли правили они одной шестой земного шара, внушали подданным ужас и отвращение, а теперь рассеялись. Как наваждение, рухнула еще одна империя, как рухнули Вавилон и Рим, а солнце как всходило, так и восходит. Глядя на историю словно свысока, Сокуров совершает акт политического предвидения: замыкает портретную галерею той же фотографией Ленина, с которой начал. Размыкает круг на Ельцине, будущем разрушителе Советского Союза, который пока что молча смотрит в ночное окно, ощущая первые толчки входящей в него силы.

Но суета — не только смена временщиков у власти. Суета — и «высокое искусство, на разговор о котором не хватает времени у автора «Петербургской элегии». Посмертное возвращение Чехова в «Камне» — признание бессилия классической традиции, от которой остается запущенный музей. А еще раньше, в «Скорбном бесчувствии», пляшущие персонажи горящего дома радостно хоронили Бернарда Шоу. Сокуров процитировал в «Петербургской элегии» переписку Шаляпина и Горького о любопытной толпе на похоронах Чехова: «И для этой сволочи он писал». Стоит ли писать, стоит ли снимать фильмы?

Долгий путь к дому Ельцина обессмысливается тем, что скрип снега под ногами заглушает диалог режиссера и президента.

Суета — дворцовые ялтинские интриги и битвы второй мировой в одном из самых традиционных фильмов Сокурова «Союзники». Проникающие в военную хронику нейтральные элементы реальности, невинные деревенские пейзажи, так же обращают во прах ненависть прежних лет, как безымянный «морж», вылезающий вдруг из питерской полыньи, безразличен к семейной истории Шаляпина.

Суета — любое коллективное человеческое действие вообще. Один из любимых ракурсов Сокурова — взгляд неподвижной камеры но колыхание толпы, нечленораздельно урчащей, напоминающей муравейник. Порой кажется, что камера следит за кем-то, но это впечатление быстро рассеивается, уступая место тягостному ощущению обезличенности. Съемки праздничной демонстрации на Невском проспекте («Жертва вечерняя») — не повод для политической рефлексии, а попытка показать трагическую изнанку праздника. Зеваки не пугают, не страшны, а обречены, бессмысленны и заслуживают скорбного презрения. Одно из самых неслучайных названий в его фильмографии — «Скорбное бесчувствие». Люди незаметно для себя уже превратились в прах, как дымящиеся гильзы от артиллерийских снарядов, как палая листва на кладбищах, как грязь деревенских улиц, как поднимающийся над мостовой пар от канализационных люков, а над головами — сигаретный дым. Недаром «Московскую элегию» Сокуров начинает со сцены массовой паники, коллективной утраты разума перед лицом массовой и неизбежной гибели.

Можно заметить, что колыхание толпы невольно повторяет любимый Сокуровым природный ритм движения. Его ритм совпадает с ритмом испещренной световыми бликами воды в «Петербургской элегии» или тихим скольжением теней на снегу в «Пример интонации». Человек и толпа возвращается в природу, оказываясь не более и не менее осмысленными, чем тени на снегу.

Ему близки статические состояния человека — герой за письменным столом, за фортепьяно, еще лучше — на фотографии. Любимый прием — бесконечно долгое, вызывающее чувство неловкости, изматывающее зрителя вглядывание неподвижной камеры в лицо. Тем самым достигается эффект прямо противоположный тому, который теоретически обосновала европейская киномысль. Не раскрытие сокровенной мистической сути человека, а растворение лица в окружающей атмосфере, в бликах света, омертвение, превращение киноизображения в фотографическое, а затем — полное его исчезновение

Принося в жертву свой первый фильм, Сокуров посвящает себя «кинематографу тоски».

Покой неподвижного лица, покой фотографии — и вечный покой. Мотив смерти, мотив кладбища всегда присутствует в фильмах Сокурова, будь то последний парижский приют Тарковского, перенесение праха Шаляпина или подробно отснятые наивным деревенским фотографом сцены похорон Марии.

Природа — и та в фильмах Сокурова обречена рассыпаться в прах, как людские тела. Почти физическое ощущение тяжести достигается тем, что зрители словно проделывают вместе с режиссером изматывающий путь к «объекту съемки». Время монотонных съемок через ветровое стекло автомобиля в «Марии» или «Примере интонации» едва ли не приближается к реальному. Долгий путь к дому Ельцина обессмысливается тем, что скрип снега под ногами заглушает диалог режиссера и президента. Ощущение исключительной ценности «объекта» снижается теми усилиями, которые надо потратить, чтобы дойти до него и уйти от него: «объект» теряется в окружающем пространстве, немом и бескрайнем.

Может быть, это испытание зрителей на прочность — своего рода противоядие против традиционного документального кинематографа — идеологический знак не имеет значения. Кинематографа, маскирующего безразличие к людям красочными картинками цветущей природы и улыбчивых пейзан, сенокосов и трапез, кинематографа без тягостного пути к герою, без рефлексии о мире и человеке, зато с обманчиво ясной структурой.

Он просто смотрит на мир напряженным и горьким взглядом.

«Альтовая соната»: Как ни странно — о музыке

Сокуров проходил школу «нормальной» советской документалистики в «Союзниках». Исследовал орнаментальное, плотоядное накопление элементов реальности в фильме «Терпение труд». Играя с изображением, придавал официальной праздничной хронике зловещий ретроспективный смысл в «Альтовой сонате» и препарировал документальные материалы начала века в «Скорбном бесчувствии».

Но именно «Мария», фильм, работа над которым растянулась на девять с лишним лет, стал переломным в документальной серии Сокурова, своего рода манифестом. Переломным не только потому, что режиссер безжалостно к самому себе демистифицировал творчество прежних лет, открывая за солнечным фасадом брежневской «кинодеревни» тоску и смерть. Тоска за фасадом — не социально-политического, а экзистенциального свойства. Принося в жертву свой первый фильм, Сокуров посвящает себя «кинематографу тоски». Он обещает вернуться еще через девять лет в ту же деревню и снять дальнейшее развитие событий, хотя что может произойти, кроме новых смертей и рождений, свадеб и расставаний.

«Мария»: Конец идиллии

«Мария» — своего рода антология визуальных и звуковых приемов и мотивов, которые проходят через все фильмы Сокурова: статичные планы лиц, многочисленные фотографии, посещение кладбища, панорама по бессмысленным заснеженным равнинам и разбитым дорогам и вторгающаяся в грязную фонограмму сладкоголосая итальянская ария.

Сокуров не борется с общепринятым пониманием документального кино. В конце концов бороться с господствующим стилем бессмысленно, поскольку сложившийся стиль всегда прав, неуязвим. Он просто смотрит на мир напряженным и горьким взглядом. Жизнь от этого не останавливается — очевидно, в суете сует заключен самодостаточный и непознаваемый смысл.