Снег, кровь, водка и берёзовый сок

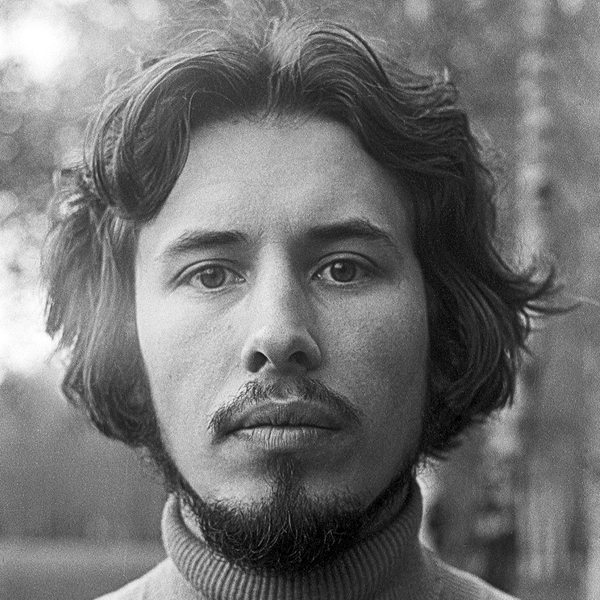

Цитаты Владимира Сорокина из интервью разных лет.

Нельзя жить на этой земле, не поедая нормы. Вообще, я довольно критически настроен к нашему миру. Он иногда кажется страшно безысходным — обычно это утром бывает, когда сосуды сужены. Вечером они расширяются и оказывается, что все не так плохо. В принципе тема нормальности нашего бытия для меня всегда открыта. Мир создан не для счастья. Оно иногда снисходит, но редко.

«Коммерсантъ», 1998

СЕАНС — 59/60

Я был довольно аутичным ребенком «…» жил как бы параллельно в двух мирах: мире фантазий и мире реальном. Если говорить о влиянии, то на меня больше повлияли кино и изобразительное искусство, чем литература. Кино как принцип вообще, как создание некой реальности, близко моим фантазиям. Изобразительное искусство — уже позднее. Это, конечно же, сюрреализм, поп-арт и соц-арт. В этой мастерской я оказался впервые в 1977-м, Булатов и Кабаков — они повлияли на меня. Я попал к Булатову, когда сам занимался графикой, но непонятным образом они стимулировали процесс писания. «…» Процесс фантазирования и переживания этих фантазий для меня первичен, а литература по отношению к нему вторична. Мир фантазирования, в котором я живу до сих пор, развивается, как и я, прошел со мной все периоды.

«Русский журнал», 1998

У меня нет понятия культурно допустимого и недопустимого. «…» Насилие вообще, насилие над человеком — это феномен, который меня всегда притягивал и интересовал с детства, с тех пор как я это испытал на себе и видел. Это меня завораживало и будило разные чувства: от отвращения до почти гипнотического возбуждения. Я помню, лет в девять, по-моему, отец меня впервые повез в Крым, мы там сняли милый домик с персиковым садом. В первое утро я вышел в этот сад, сорвал себе персик, начал есть и из-за забора услышал какие-то странные звуки. Я ел персик, а там — потом я понял — сосед бил своего тестя. Старик плакал, и я понял, что это происходит регулярно, потому что он спросил: «За что ты меня бьешь все время?», и сосед ответил: «Бью, потому что хочется». Это было первое впечатление от Крыма: этот персик, удары и всхлипы…

«Русский журнал», 1998

Феодализм для меня наиболее принимаемый общественный строй. Для России это наиболее приемлемо. Соответственно, искусство при этом строе для меня идеально было бы.

«Русский журнал», 1998

Я имею дело с российской ментальностью и российской метафизикой, которые не меняются на протяжении нескольких веков, и в этом смысле система у меня довольно жесткая и не привязана к злобе дня или к каким-то социально-политическим переменам. Россия как место особое, этакая небытийная зона, где жизнь побеждает смерть неизвестным способом, очень перспективна для литераторов и художников. Я стараюсь использовать все. Мне ничего пока не мешает работать.

«Коммерсантъ», 1998

Русская ментальность была создана Иваном Грозным в XVI веке. Централизованное государство, идея разделения общества на опричников, что буквально означает «отдельные люди», и на остальных. Эта шизофрения, она в нас до сих пор. Мы говорим: есть мы, и есть они. Такое невозможно для европейца, он скажет: «Государство — это я». А мы до сих пор живем по модели Ивана Грозного. Мне кажется, что в Мавзолее должен был бы лежать именно Грозный, ибо он создатель русского государства и русской ментальности. Ленин — лишь последователь.

«Грани», 2006

Вкус российской власти: снег, кровь, водка и березовый сок. Национальный коктейль. Россияне пьют этот напиток много веков, и ничего. Суть отношения народа с властью у нас не меняется с XVI века. Наверху — власть непрозрачная, непредсказуемая, беспощадная, внизу — народ в виде покорных муравьев.

«Корреспондент», 2008

Непрозрачность как принцип жизни меня завораживала всегда на уровне языка. Иностранец может понимать все наши слова по отдельности, но он может совершенно не понимать, о чем идет речь. Тот самый двойной контекст: чтобы его понимать, надо здесь жить.

«Огонек», 2013

Великая Русская стена, отделяющая Россию от «внешних» врагов, строится сначала в головах верноподданных, и телевидение наше за последние года два стало этаким виртуальным каменщиком, воздвигающим эту стену. Я тут в магазине услышал разговор двух москвичей, один из которых называл Саакашвили современным Гитлером. За восемь лет Россия умудрилась поссориться с Украиной и Грузией, самыми близкими и дружественными соседями. Из украинцев, грузин и американцев лепят примитивные фигурки врагов в духе сталинских художничков Кукрыниксов. Это бесперспективная политика, ведущая к самоизоляции и стагнации.

Newsweek, 2008

Как сказал Лао-цзы, «сильные и жестокие не умирают своей смертью». Если вспомнить реальную историю опричнины, из ее верхушки выжил лишь один человек — Борис Годунов; может быть, потому, что он был не самый сильный и не самый жестокий. Однако опричнина умирает всегда формально. Дух ее остается в сознании россиян. Он тлеет в нас. И поэтому до сих пор у нас каждый охранник или парковщик в душе считает себя немножко опричником. А что говорить об администрации президента…

Newsweek, 2008

Есть литераторы, которые впадают в ностальгию по тоталитарной мощи. Мне кажется, это наивно. Они забывают о сути тоталитарных режимов: имперская мощь все же держится на абсолютном равнодушии к отдельному человеку. В том, собственно, и бесчеловечность советского государства, что люди для него лишь некий строительный материал. Вообще, я бы посоветовал молодым литераторам прочитать «Архипелаг ГУЛАГ». Мне кажется, это великая книга, она показывает изнанку тоталитарного режима.

«Коммерсантъ», 2008

В 1985 году я не мог себе представить, что через несколько лет будет напечатан «Архипелаг ГУЛАГ». И вдруг — сюрприз! Прекрасно! Я благодарен русской непредсказуемости. Я в этом смысле не медиум, хотя многие говорят, что в «Дне опричника» что-то было предсказано. Пока мне — не как автору, а как человеку — нечего сообщить. Кроме того, что мир, в котором я живу, с моего детства принципиально не изменился. Он по-прежнему пропитан миражами, сказками, насилием, абсурдом.

«Ведомости», 2013

Я за то, чтобы не переоценивать роль автора в создании текста. Автор — это просто мастер, который умеет комбинировать буквы на бумаге. И приписывать ему пророческие черты не стоит. Хотя сам процесс комбинирования весьма загадочен. Никто не знает, что такое творчество и зачем оно. Однако обойтись без него мы пока не можем.

«Итоги», 2002

В постмодернизме нет механизма исчерпанности. Нет, он не будет развиваться, ему уже некуда развиваться. Но мне кажется, что он надолго, потому что постмодернизм — это не процесс, это состояние: в нем нет динамики. И когда я думаю о постмодернизме, я вспоминаю Древний Египет: там в течение многих веков ничего не менялось совершенно. Не менялся ни уклад жизни, ни, так сказать, иерархии, и искусство не менялось чисто формально. И очень может быть, что XX век как век процессов различных уже завершился — а то, что будет потом, будет время состояний, как мне кажется. Поэтому говорить о кризисе постмодернизма как бы нелепо вообще.

«Русский журнал», 1998

У меня другая проблематика, чем у де Сада. Хотя если что и может нас объединять, так это процесс выяснения выносимости бумаги: сколько она может вынести. Когда я его читаю, у меня возникает чувство, что, видимо, он неосознанно решал эту проблему: веры вообще в печатное слово, заслуживает ли оно доверия… Нужно ли верить в текст? Меня, собственно, в литературе притягивали те гиперусилия, которые прикладывали авторы, чтобы оживить бумагу. Гиперусилия Толстого, например, потрясающи, но я как-то всегда чувствовал, что это бумага. Может быть, именно потому, что я сначала научился рисовать, а уже потом писать.

«Русский журнал», 1998

Если литератор будет думать о политкорректности, ему лучше не заниматься литературой. Я ходил недавно в Большой театр на «Валькирию» Вагнера. Рядом с замечательной музыкой была чудовищная немецкая сценография. Люди в шляпах, какие-то осовремененные. Читалось желание демифологизировать Вагнера. А потом я прочитал интервью с немцем, автором сценографии. Он говорит: «С Вагнером надо обходиться осторожно». Я подумал: «Зачем же ты выбрал себе такую профессию? Шел бы в политику».

«Итоги», 2002

Сейчас появляется некий новый материал, на уровне языка. Эта новизна чувствуется в воздухе. Россия опять становится в большей степени страной гротеска, как это было во времена Гоголя или в советское время. Этот гротеск — он разный во все времена. В России описывать есть что. Писателю скучно не бывает, если он хороший.

«Коммерсантъ», 2008

Запах меняется. Новые дезодоранты появляются, новые технологии. Но угроза государства по отношению к обывателю постоянна. Неизвестно, во что она выльется: в новый дефолт, или в запреты на использование автомобилей в городах, или во что-то еще. Власть у нас отделена от народа: образ мрачного ватника — это образ нашего государства. Мне кажется, что сюрпризов на наш век хватит.

«Коммерсантъ», 2008

У меня очень острый слух, я помню фразы воспитательницы в детском саду или ребят из подворотни. И сейчас, когда я иду по улицам Москвы, я чувствую, насколько стремительны эти языковые мутации. Но я не могу сказать, что меня радует то, что происходит с разговорным русским. ‹…› Москва становится российским Вавилоном. Обозначились черты, которые мне неприятны. И энергетически это тяжелый город. ‹…› Здесь нечеловеческие ветры дуют. Это место жесткого государственного излучения. Я не понимаю, красива Спасская башня или нет. Это не храм, это не церковь. Это абсолютный знак власти. Москва всегда жила по-другому, это государство в государстве, так все и остается, с той разницей, что раньше здесь могло тебя поселить государство, а сейчас ты можешь это место купить. Вот и вся разница. В Москве утопическое желание властей сделать город более человечным оборачивается еще большим отчуждением.

«Афиша», 2013

Теперешняя Россия живет в состоянии просвещенного феодализма, это ясно всем. А Запад… Понимаете, я не историк, не социолог и не антрополог, это все на уровне интуиции. Но есть десятки мелочей, говорящих о том, каким уютным вдруг многим показалось средневековое сознание. Человечество по нему соскучилось. Например, Сноудену официально ответили, что, если он вернется, его не будут пытать. Это из какой эпохи фраза?!

«Ведомости», 2013

Идеей раздробления пропитано сейчас вообще все, я это чувствовал и в Баварии, и во Франции. Это воздух, который мы вдыхаем. Напротив, идея всеобщего объединения, некоего общего знаменателя — это и есть утопия. А раздробление — скорее реакция на эту утопию.

«Афиша», 2013