Пробы на «Роль»

«Роль»

Авторы сценария: Константин Лопушанский и Павел Финн

Генеральный продюсер: Андрей Сигле

В ролях: Максим Суханов, Мария Ярвенхельми, Дмитрий Сутырин, Анастасия Шевелёва, Борис Каморзин, Леонид Мозговой

Сцена 7. Театр «Антреприза»

День. Зима. 1922 год.

Только что закончилась репетиция. Актёры уже разошлись, кто куда. Только двое из них ещё собирают бумаги, вещи, лежащие в креслах первого ряда. На сцене рабочие монтируют декорацию к вечернему спектаклю.

— Какой у них может быть взлёт, уважаемый профессор, какое новаторство? — не прерывая беседу, Жиромский кивает актёрам, которые последними покидают зал. — Дикарство и варварство. Вот всё, что может быть в Совдепии, более ничего. Кухаркины радости. Поговорите с бежавшими оттуда. С тем же Евлаховым.

— А Мейерхольд? А Евреинов? — не соглашается вежливо Герц.

— А что Мейерхольд… Он кончился на «Маскараде». Ничего лучше он не поставил. Сейчас — чиновник театрального отдела. Смешно! Ставит агитки.

Внезапно Жиромский умолкает на полуслове. В зал входит ЕВЛАХОВ, в распахнутом пальто, посвежевший, гладко выбритый. Трудно сейчас в нём узнать измученного неведомой психической болезнью человека, который утром, сидя на кровати беседовал сам с собой.

— Надеюсь, не опоздал? — улыбается Евлахов, подходя к столику. — День добрый господин Герц, здравствуйте Эммануил Карлович, здравствуйте Магда.

Жиромский подходит к Евлахову.

— Николай Павлович, голубчик, — негромко говорит он, — зайдите ко мне после беседы раз уж вы тут.

— Ну, я же всё вам сказал, дорогой мой. Я не еду ни в какую Германию.

— Не говорите ничего сейчас… просто зайдите. Умоляю.

И обращаясь к гостям, уходя, добавляет:

— Я сейчас распоряжусь ещё насчёт чая. Не буду мешать…

Николай Павлович снимает пальто, садится. Наливает себе чай.

— Где будем беседовать? Здесь? — спрашивает он.

— Если вы не против…

— Разумеется. Итак… В прошлый раз мы остановились, кажется, на Евреинове и его теории «двойного театра».

— Да, верно… Кстати, он назвал вас недавно своим единственным учеником. В интервью французской газете. Вы не знали об этом?

— Нет, не знал… Что ж… Довольно лестно, — Евлахов помолчал, улыбнулся. — Да… А что касается его системы «двойного театра»… — он замялся. — По моему мнению, это больше, чем театр. Это… не знаю даже как назвать… философия, что ли…

Открывается дверь в коридор, оттуда сразу доносится шум, затем затихает. Евлахов кивает

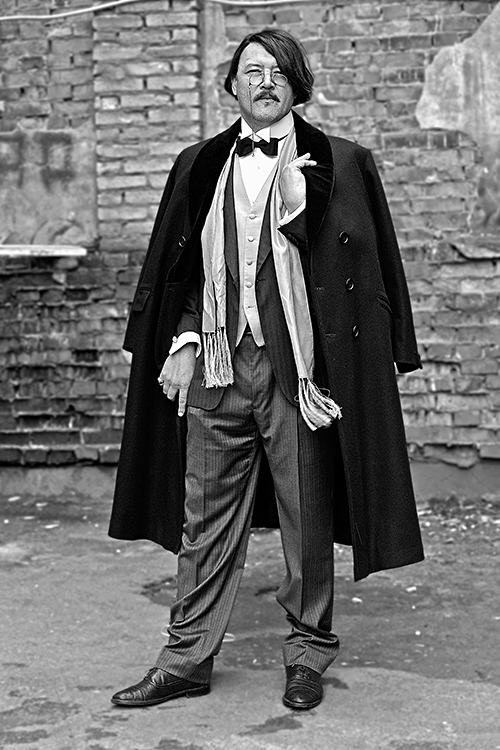

Максим Суханов в роли Евлахова

— Вот, по поводу «двойного театра», — Герц задумался, подыскивая слова, пытаясь точнее сформулировать мысль. — Я никак не могу понять, неужели Евреинов всерьёз предлагал актёрам покинуть сцену профессионального театра, чтобы выступить на «сцене жизни», как он говорил?

— На сцене реальной жизни, — поправил Евлахов и добавил, — называя именно это вершиной актёрского мастерства. Как в пьесе «Самое главное».

— Но, что он имел в виду? Не буквально же…

— Думаете? — Евлахов чуть усмехается. Молчит, словно раздумывая, сказать или не сказать… — Вот, подойдите сюда.

Николай Павлович подходит к лежащему на барьере оркестровой ямы плащу и выставленной уже декорации вечернего спектакля. Вблизи видно, что это разрисованное полотно, закреплённое на рейках.

— Это плащ из «Макбета», как вы догадываетесь, а это декорации, — Евлахов показал рукой в сторону сцены. — Чем должна пахнуть эта материя, эта стена? Кровью, убийством, конским потом, мочой, простите за подробности… А чем она пахнет? Пылью, профессор. Пылью и краской. И ещё дешёвыми духами актрис.

Евлахов неожиданно наклонился к Герцу, перейдя на шёпот:

— Нельзя… Понимаете? После того, что было, после мировой войны, после бойни в России… нельзя играть в пыльных декорациях старого театра. Он умер, как и эпоха… Умерла… Теперь все, даже дети, знают, как пахнет кровь и какая она на вкус…

Герц чуть отступил от Евлахова, не в силах выдержать взгляд его пронзающих полубезумных глаз. Между тем Евлахов вдруг улыбнулся, словно маску надел — другое лицо.

— Простите, это я так, — мягко сказал он. — А вот, кстати, ещё чай принесли.

Входит барышня, ассистент, ставит ещ— один чайник на столик.

— А что синематограф? — спросил Герц, присаживаясь к столику с чаем.

— А что синематограф? — скептически улыбнулся Евлахов. — Та же иллюзия, условность… Целлулоидный фокус, больше ничего.

Они сидят

— Я, знаете,

Евлахов вдруг замолчал, посерьёзнел, отвёл глаза от собеседников, словно забыл о них. Тихо пробормотал, уже ни к кому не обращаясь:

— А это жизнь. Да… Это жизнь.

Герц ошеломлённо смотрел на Евлахова, словно догадываясь

— Извините, — вдруг резко сказал Евлахов. — Мне надо побыть одному.

Он резко встал и вышел из зала.

Герц и Магда, недоуменно переглянулись, глядя ему в след.

— Какой странный, — сказала Магда.

Дмитрий Сутырин в роли Спиридонова

Сцена 12. Студия Евлахова

Вечер. Зима. 1922 год.

ЕВЛАХОВ зажигает керосиновую лампу. Огонёк, мигнув, успокаивается, озаряя помещение. АМАЛИЯ АНДРЕЕВНА медленно идёт вдоль стены, обескураженная увиденным. Вокруг всё напоминает театр, вернее, сцену

— Я ничего не понимаю, — говорит она тихо и прерывисто, с трудом сдерживая истерику. — Что ты хочешь этим сказать? То есть… что всё это значит? Я не понимаю… Нет, я действительно не понимаю.

— Ты всё прекрасно понимаешь, Амалия, — резко перебивает Евлахов. — И давно. Я помню, как ты испугалась, когда я начал собирать материалы об этом человеке… Всё ты давно поняла, но только боишься признаться себе в этом. Такой дамский самообман. Это тебе, милая, надо ходить к Шофманну на психоанализ, а не мне. Да! Да!

— Ты не отводи глаза! — повышает голос Евлахов. — Не отводи!

Он снимает с манекена шинель, надевает её.

— Шинель не его, но подлинная. Понимаешь? Потом пахнет, землей, — он счастливо улыбаясь втянул воздух из ворсистого рукава, словно призывая Амалию Андреевну разделить его радость.

— Нет, нет! — всхлипывает она,

Евлахов решительно подходит к Амалии Андреевне, поднимает ей резко голову за подбородок, смотрит ей в глаза. Она умолкает от неожиданности.

— Вы же актриса, — тихо и почти нежно говорит Евлахов. — Умная, талантливая… Ну, кто, кроме вас, способен понять меня… понять, — он перешёл на шёпот, — грандиозность этого шанса, этого знака судьбы… То, о чём мечтал Евреинов, это мелочь по сравнению с этим… Прошу вас. Не надо истерик. Не надо пошлости…

Евлахов отпускает подбородок Амалии Андреевны. Подходит к столу, берёт оттуда тетрадь, перелистывает страницы.

— Вот… Вы лучше послушайте… Это его проза. Его! — произнёс он раздельно. — Понимаете? Он писал… Вот, слушайте: «Командиру, представлялось, что

Евлахов снова поднёс тетрадку к глазам.

— А теперь, братья — взволнованно произнёс он, — вспомним девятнадцатый год и тихую среди сибирских снегов станцию Рытва, которая сожжена впоследствии жестокого боя промежду красными и белыми. Оставив за собою чёрное разорище, одним клубком, укатились и те, и другие в чащу лесов…

Анастасия Шевелёва в роли Ольги

Сцена 76. Комната Ольги.

Ночь. Зима. 1922 год.

В темноте белела неясно ладонь. Лунный свет скользил по ней, высвечивая вены, пульсирующие кровью, морщинистые линии, похожие на овраги,

— Интересно как, — вздохнула она, — непонятно только, загадочно.

В полутьме светилась серым пятном подушка. На ней — две головы рядом, Ольга и Плотников. Ольга провела пальцем по морщинистой линии на ладони Плотникова.

— Что всё это? Зачем? — задумчиво прошептала она. — Я ночью в темноте сожмусь, думаю, думаю… И такие прямо во мне противоречия, такие противоречия! Ребёночка, что ли, самой родить для будущей жизни, для торжества?

Она усмехнулась, прижала ладонь Плотникова к своей щеке.

— Луна, — сказала она, улыбаясь. — Светит… Я чувствую… Говорят, она холодная, не греет… А я чувствую тепло… Мне хорошо, когда луна , — сказала она совсем тихо.

Она вздохнула, вытерла глаза указательными пальцами и взглянула на Плотникова.

— Что ж вы не бреетесь, Игнат Васильевич? У вас ведь лицо красивое такое…Вы даже на одного актёра похожи. Правда. Я в театре видела. Очень похожи, особенно в профиль.

Плотников спал. Глаза были закрыты, а губы вздрагивали во сне, бормотали чуть слышно, неразборчиво. Ольга смотрела на него внимательно, удивлённо. В темноте текло время. Бились капли воды о дно умывальника. На улице летел ветер. Гудел, затихая, паровоз на горизонте. Бормотание. Шёпот. Тревожный, неспокойный сон. Ольга встала, села на кровати, её обнажённое тело было залито белым лунным светом. Она смотрела на луну и чуть улыбалась, заглатывая, вдыхая лунный свет ртом, словно воздух, и чуть проводя пальцами по плечам, будто размазывая свет по своему телу, купаясь в нём. Она закрыла глаза, потом снова открыла их и, протянувшись, пошла к окну, постояла, села на табуретку возле окна. Большая полная луна стояла в окне возле её лица. Плотников открыл глаза, повернув голову, посмотрел с удивлением на Ольгу. Затем медленно приподнялся и медленно сел на кровати. Она почувствовала движение за спиной, чуть оглянулась.

— А вы не чувствуете разве, когда луна? — Ольга удивленно посмотрела на Плотникова. — А я даже спать не могу. Встаю ночью и сижу так, у окна, пока луна светит. И такие видения странные бывают. Будто я сплю. Я даже себя не чувствую… Или будто море в ушах шумит.

Ольга замолчала. Посмотрела на Плотникова. Всё также необъяснимо блаженно, улыбаясь, снова повернулась к луне.

— И мёртвые приходят, — совсем тихо сказала она. — Как живые… Вы только не подумайте, я знаю. Всё это фантазии, эффекты сознания. Просто мне хорошо, когда я их вижу, тех, кто умерли. Особенно маму.

Ольга вздохнула, оглянулась, подошла к Плотникову. Он сидел всё также на кровати, смотрел на луну, на Ольгу, думая

— Никогда понять не могла, — чуть слышно сказала она. — Как это, ребёночек в животе появляется. Новая жизнь…

Плотников ничего не ответил. Он прижался лицом к её животу, закрыл глаза. Оба молчали. Казалось, он спит. Ольга продолжала стоять, словно боясь потревожить его сон. Её глаза строго и сосредоточенно смотрели

Читайте также

-

Глазки закрывай — «Ловушка для кролика» Брина Чейни

-

Берлин-2026: Терпение, победившее нетерпимость — «Дао» Алена Гомиса

-

Ямальское искушение — «Цинга» Владимира Головнева

-

Берлин-2026: Любить Билла — «Все тащатся от Билла Эванса» Гранта Джи

-

Дом, в котором страшно — твой

-

Собачка говорит «гав» — «Здесь был Юра» Сергея Малкина