Расторгуев в Петербурге

В материале упоминается Борис Гребенщиков и Земфира, признанные Минюстом РФ иноагентом. По требованиям российского законодательства мы обязаны ставить читателя об этом в известность.

В середине 1990-х годов я среди полного здоровья начала мечтать, чтобы кто-то из мальчиков, моих товарищей-литераторов, написал для меня русский «Декамерон». Чтобы это было собрание беспристрастных новелл о русской жизни, о ее ужасе, плотскости и плотности, алкоголизме и прелюбодействе, мордобое и объятиях, жестокости и красоте, о каком-то бессмысленном, антипрагматичном природном артистизме, которым были полны бытовые действия наших сограждан, вступивших тогда в борьбу за личное счастье. В то время мне стало хорошо видно, что никакой другой формой, кроме бесстрастного, граничащего с аморализмом и антигуманизмом, как их понимала русская советская культура, то есть объективного описания маленьких эпизодов-событий, русскую жизнь более не покрыть, не объять, ее нельзя более объяснять. Все объяснения будут ложными, пока невозможно будет увидеть всю картину поступков, действий, движений, маленьких частных историй. Мне хотелось именно собрания новелл, а не повесть или роман. Большая история просто никуда более не двинется, так я чувствовала, из-за ложных объяснений, которые будет подсовывать советская привычка к идеологизации, православию, самодержавию и соборности. Не будет никакого нового смысла, а он явно появляется, смысл надо искать в самом образе существования, его надо увидеть, обнаружить, понять, чтобы как-то двинуться далее. Русская проза отвечала мне только в лице Людмилы Петрушевской и более-менее начала прислушиваться к моему читательскому метафизическому заказу лишь во второй половине 2000-х. Три года назад я увидела Расторгуева, «Чистый четверг» и «Мамочки», а также «Мирную жизнь» Костомарова и Каттина, на первом фестивале «Кинотеатр.doc». Эти документальные работы, с их невиданной близостью к людям, готовым с вопиющим бесстыдством раскрываться на камеру, заменили мне то, чего я не находила в литературе. Я теперь преданный зритель этого кино, желающий разглядеть предъявленную товарищами картину мира, как ни тяжела и неприятна она мне бывает. Фразы из фильма Расторгуева «Мамочки» «думай хорошо, сынок» и «ей не надо, она в мечтах живет», принадлежащие матери героя, отрекающейся от него и от будущего внука, я помню наизусть, а также помню блаженную улыбку беременной девушки Юли в минуты родительских и соседских поношений. Как написал по другому поводу Эдуард Лимонов, «негры реагируют улыбками и смехом не только на забавное, но и на страшное»; цитируется не вполне дословно. И еще помню, как солдатики из «Чистого четверга» маршируют к будущей смерти под песню Земфиры [иноагент] «Прости меня, моя любовь», вполне строевая оказалась песня.

Дикий, дикий пляж. Жар нежных

Я постоянно испытываю чувство неловкости за чудовищный провинциализм русского игрового кинематографа, стыд за то, что он никак не может (и, судя по общественному климату, не собирается) создать что-то подобное, например, современному румынскому кино («Смерть господина Лазареску» и «4 месяца…») или немецкой «Жизни других», и я в этих ощущениях не одинока. Мне кажется, ошибка русского игрового кино заключается в его разрыве с документальным началом, с жизнью как она есть, в недоверии к собственному чутью и в желании соответствовать законам беспощадного позитива, рыночного и политического. Это ничуть не лучше советского заказного светлого будущего. Со стороны же современного документального кино я вижу множество усилий разрушить этот бессмысленный и неправдивый образ позитивной реальности, который погубит русский народ, простите за серьезность тона. Если и есть сегодня русский несимметричный ответ блистательным румынам и оскароносным немцам — это «Жар нежных» Александра Расторгуева, трехчасовой документальный блокбастер из жизни отдыхающих на берегу Черного моря.

Люди лунного света. Любить по-русски

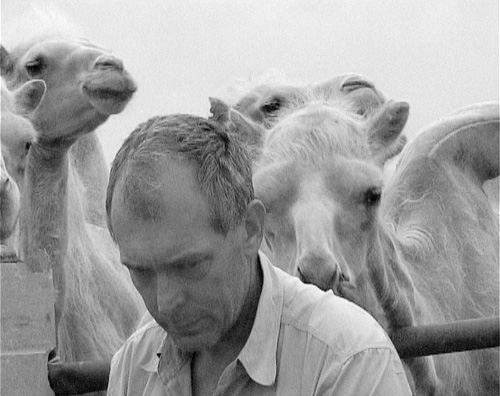

Из фильма Расторгуева мы узнаем о согражданах больше, чем если бы занимались сетевым маркетингом, социологическими опросами, работали бы в поликлинике, на ж/д вокзале или на предприятии общественного питания. Русские очень эмоциональны, сентиментальны, агрессивны, неудовлетворены своей жизнью, эротически расторможены и легко идут на сексуальные контакты, но с трудом справляются с длительными серьезными отношениями; русские юмористичны, и их любовные отношения тоже есть предмет автонасмешек разной степени жесткости. Из всех возможных аспектов пляжной жизни коллективного тела Расторгуев в основном выбирает эротический. Это фильм о русской ебле, русском сексе, русском эросе, русской любви. Около тридцати персонажей, от одного до пяти интервью с каждым; имеется главный герой — пляжный фотограф. Ущербность русской любви демонстрирует не столько периодический мордобой, который устраивает загулявшей подруге-блондинке ее сухопарый и злой любовник, не ее нарциссическая актерская глупость, которую, понятное дело, ни один мужик не излечит; не вялые скандалы в семействе, где сын женится на проститутке, горячо ее полюбив (несколько лет назад в «Мамочках» Расторгуев сделал этот сюжет центральным), а отец с матерью рассказывают на камеру о молоденькой дурочке, которую отец по пьяни трахнул, а она и прилипла к дому, — с этими-то все нормально, адски, но нормально, они жарятся на своих сковородках, температура которых им привычна. Не говорим о том, что на отдыхе русские выпивают прямо с утра: анестезия в аду необходима; однако входящий в жестокий запой и тем самым нарушающий ритуал народного отдыха будет подвергнут остракизму и отправлен домой. Карикатура или спасение, не разобрать, — любовная история циркового фокусника, лилипута Миши, который женится на крупной местной молодухе, дико, зверски, уродливо напивается на собственной свадьбе, и феллиниевская блондинка-великанша уносит его на себе. Главный проигрыш любви по-русски, абсолютная ущербность человечности, потому что это касается отношений человека с малыми сими, с совсем беззащитными, зависящими от человека созданиями, — это история пляжного фотографа и верблюдицы. Он едет в какую-то дальнюю степь, там покупает свободную красотку и больше суток везет домой в фургоне, связанную, ее и солнышко слепит, и дождь поливает, а она все смотрит любопытными юными глазами на проносящиеся перед нею пейзажи. Потом эта тонконогая красавица будет носить на себе жирные бабские туши, которые он фотографирует за денежки, наживать язву на спине. Ветеринара искать дороговато, верблюдица заболеет и умрет, он ее закопает, как поп свою собаку. Заплачет потом наконец-то, скажет несколько слов человеческим голосом. Все это долго, довольно мучительно долго показывается. Через весь фильм — флешбэки верблюжьего рая, ее девичья прелесть наложницы, сравнение людей на пляже и верблюдов в загоне. Беззащитный перед человеком зверь, но и сам человек — зверь перед себе подобными, перед собою беззащитный. Жестокий к себе. История эта кажется мне более убедительной, чем редкие поиски Бога каким-то левым хиппи на фоне пляжного ада: в аду Бога нет.

Рядом с фотографом и его верблюдицей даже комикс-история молодого местного депутата, который каким-то удивительным образом дает снимать сначала свою свадьбу, а потом свой групповой пляжный секс с помощником и случайной девушкой, непонятно даже, проституткой ли (она после говорит продавцу своему, сутенеру: «Ужас»), а потом объятия с ребенком, крупный православный крест на груди, — даже эта новелла кажется не самым страшным эпизодом русского «Декамерона». Ужасно противным, истерически смешным, карикатурным, но нестрашным. Помощник депутата чуть позже не дает снимать свой разговор с любимой девушкой по мобильнику, депутат искренне удивлен: «Ты же ебался только что перед камерой, а тут стесняешься?»

Дикий, дикий пляж. Жар нежных

Потеря анонимности. Мертвые души

Нельзя сказать, кто больший нарушитель анонимности и границ частной жизни: режиссер, который то ли Одиссеевой хитростью, то ли Иванушкиной простоватостью истребовал у русского коллективного тела голос, присаживаясь с ними поболтать, давая Ване из «Мамочек» телефон для разговора с родителями под запись, или же сами люди, с такой бесстыжей охотой идущие навстречу камере. В трех последних работах Расторгуева, утверждающих его на первых ролях в отечественном документальном кино («Мамочки», «Чистый четверг» и «Жар нежных»), откровенность полученного материала объясняется примерно тремя вещами: постоянная жизнь съемочной группы с народом, когда народ привыкает к камере и перестает на нее реагировать; мастерство интервьюера, который полностью от себя отрекается, превращается в анонимное существо (в фильмах Расторгуева отсутствует авторский текст, любой комментарий); и неизбывная жажда русских людей немедленно высказаться о себе любому вопрошающему, как попутчику в ночном поезде, поскольку, видимо, их высказывание в деле жизни никак, никем и никогда не было услышано, оценено, подхвачено и отблагодарено. У русских нет никакой прайвеси: ни в частном мире (что же для них интимность, если выказываемое перед камерой интимным не является?), ни уж тем более в мире коммунальных заведений. Роддом и казарма, общежитие и тюрьма подпускают человека с камерой максимально близко к телу: к родам (крупно: схватки, ребенок в родовых путях, шлепки от асфиксии, оживет — не оживет? — это «Мамочки» и «Гора»), к солдатской бане (стрижка ногтей, бритье голов, мытье анонимных гениталий — «Чистый четверг»). Эти беспристрастность и анонимность представлены иначе, чем мифологические женские и детские омовения в «Мамочках» и «Горе», в работе 1999 года «Твой род»). Так же общинно и внеиндивидуально показана еда (нет ни одного фильма Расторгуева, где бы герои не готовили и не ели; а на мое чувство, еда, даже одинокая, — одно из самых интимнейших, индивидуальных или дружеских, человеческих дел). Наконец, эта общинная жизнь вынуждает к признаниям (пара жутковатых откровений горбатенькой Ирины Горы, главной героини фильма «Гора»: родила от сына квартирной хозяйки, много младше себя; после родов изнасилована хозяином дома) — просто потому, что держать это в себе нету сил. Нет частного пространства — нет и стыда. Нет желания не допустить чужаков к съемкам и у начальников роддомов, казарм и тюрем.

Конечно, мне интересно, не хотели ли потом герои «Жара нежных» набить режиссеру морду, не подсылал ли ебливый депутат киллеров с выкупом, в своем ли он был вообще уме, давая согласие на такие съемки (а уж почему он все это проделывал — вопрос к его родителям и священнику; возможно, к его избирателям). Нет Бога, Бога нет, нет вестей от Бога в России, один Путин Владимир Владимирович как наместник Его вопрошает приморское начальство: «Доколе здесь, на вашем дивном пляже в районе Артека, будет царить такая разруха?» Сообщает по телевизору роте, которой через два дня не будет, потому что будет сбит вертолет, на котором она летит в Чечню: «Мы в свое время часто говорили о том, что мы великая страна. И должен сказать, говорили это по праву. Надо опираться исключительно на доверие населения» (цитируется не вполне дословно).

До свидания, мальчики

Текстология Расторгуева. Мертвые души, поэма

Старик: «В 1948 году я грабил кремлевскую оптовую базу. (Пьет.) И причем, вы знаете, в день выборов в Верховный совет. Именно в этот день, поздно вечером. И успел приехать на участок, где выбирают, и зарегистрироваться, что я был на месте. То есть алиби себе сделать».

Это эпизод «Жара нежных». Кто помнит рассказ Андрея Синявского «В цирке», с его изумлением виртуозностью вора, скажет: интеллигентская литературщина. Но у Расторгуева в последних фильмах нет литературы. Точнее, он проводит настолько точную фольклорную полевую работу, так монтирует фрагменты живой речи, что она становится литературой. После «Жара» я снова надеюсь на природные ресурсы родного языка и народное творчество.

Мужик с разбитым лицом: «У нас талант: ничего не видеть, ничего не слышать, громко молчать и как можно тише плакать. А то услышат — побьют» («Гора»).

В деле работы с родной речью уже очень хороши были и «Гора», и «Мамочки», но «Жар нежных» — абсолютно виртуозное сочинение, смонтированное из подлинных монологов, и оно выглядит ничуть не менее концептуально, чем сорокинская «Очередь». Проза жизни под рукою Расторгуева становится поэзией. Еще можно сказать, что он выбирает фрагменты бытовых пьес, выдающиеся театральные эпизоды. Злая мать: «Твой ходит к маленькой официантке Оле. И все это знают. Да, все это знают». Девушка, внезапно и гордо: «Да и я это знаю». Отвернулась, ушла, прямая спина. Такой темпоритм, не изначально заданный сценарием, но явно возникший в процессе монтажа, демонстрируется режиссером (рискну сказать: русским кино) впервые, хотя путь к нему, видимо, можно проследить примерно так.

Твой род

Расторгуев: эстетика и этика

В двух ранних тихих шедеврах Расторгуева, сделанных на ростовской телестудии, «До свидания, мальчики» (1997) и «Твой род» (2000), литература еще присутствовала, как и оглядки на высокую культуру: в «Мальчиках» — фрагментами классической музыки, песен Гребенщикова [иноагент] и Хвостенко, цитатами из Чехова, в «Роде» — прозой Гранта Матевосяна, народными песнопениями. Кроме того, это были очень культурные съемки, демонстрирующие любовь к советскому классическому кино, к европейской романтической пейзажной и портретной живописи, к Иоселиани и Трюффо (можно спорить, но «Мальчики» — это «Нежная кожа» и все фильмы об Антуане Дуаннеле); при съемках использованы цветофильтры, или же пейзажные кадры затем окрашивались на компьютере? «Твой род» операторской и монтажной манерой, а также тематически (деревенская жизнь армянской семьи) напоминает недавний режиссерский дебют Марии Саакян, художественный фильм «Маяк»; одну из главных ролей в нем сыграл народный артист Сос Саркисян, который читал текст от автора у Расторгуева. В «Роде» и «Мальчиках» вместе с документальными персонажами еще присутствовали актеры, озвучивавшие авторскую сценарную волю (постоянный соавтор Расторгуева — сценарист Сусанна Баранжиева). Но в этих ранних лентах уже появились личные формальные «фишки» Расторгуева, которые он возьмет с собою и в «Чистый четверг», и в «Жар нежных»: убыстренные, комиксовые, мультипликационные планы-перебивки с необязательными на первый взгляд уличными персонажами, дикой кислотной окраски; чередование синего или в сепию монохрома и полноцветного изображения, которое в «Чистом четверге» становится ритмическим, организующим повествование приемом. (Как и на фоне порванной пленки, ч/б вертикальных полос по экрану — то полевой звук боя, то матерный жуткий рассказ кого-то из военных: «Дикарей этих лет пятнадцать еще надо будет отстреливать. Извините, конечно, это грубо, жестоко, но именно отстреливать».) Закадровый звук Расторгуева, полагаю, нужно разбирать на уроках во ВГИКе как пример неоклассического следования советской школе звукорежиссуры. И, конечно, операторы такого поразительного класса, как Эдуард Кочеджиян и Павел Костомаров (второй оператор в «Жаре нежных»), вполне отвечают за все, что происходит в кино Расторгуева. В работах Александра Расторгуева 2000-х происходит отказ от устойчивых форм красоты культуры, от использования чужого проверенного культурного языка, который легко усваивается большинством зрителей, — ради правды жизни, которая, осмелюсь сказать, и есть ее главная красота.

Гора

Русский словарь, женская версия

Начиная с фильма «Гора» мы имеем дело с вызывающим отказом режиссера приукрашивать своих героев, делать их более приглаженными, более понятными для культурной публики. Они начинают ругаться матом, драться перед камерой и рассказывать о себе такое, что человек образованный не расскажет никогда, не сочтет это приличным, возможным для взгляда другого. Но эти истории потерянных душ, истории лузеров и матерей-одиночек поразительным образом действуют как шекспировская трагедия, как самые ужасные из них; еще — как американская проза ХХ века; еще — как «Посторонний» Камю. Ирина Гора, тридцати девяти лет, без паспорта и прописки, без профессии и работы, выпивает с подругами, ведет с ними бессмысленный пьяный разговор, сидя на пригорке возле церкви, живет приживалкой в какой-то люмпенской семье, ей там нальют тарелку супа и всем коллективом покрасят волосы, но там же ее и обрюхатят. Она рожает в мир детеныша (роды фиксируются съемочной группой: нищенское приемное отделение, господин Лазареску нам кланяется из своей Румынии; для таких, как она, для цыганок и бомжих, для нечистых, чтобы чистых не заражали, в роддомах есть резон заводить спецблоки). В загсе во время регистрации сынка она в щелочку наблюдает, как расписываются счастливые молодые пары, почти гордо выслушивает казенные бабские поздравления. Следующий монтажный стык — она уже почти воет от невозможности с этим ребенком справиться, потому что он орет как резаный, а никто не будет ей помогать, все жители этого дома ходят мимо нее, как мимо мебели. «Почему у ребенка синяк на голове? Как это у вас двухмесячный ребенок упал с кровати?» — спрашивает соцработница, советская крепкая тетка. Не дают ответа. Какая-то смятая записка перед концом фильма, первую строку можно разобрать с трудом: «Скоро меня могут убить». Но героиня является в финале, живая.

«Гора» — документ. В фильме есть только один символически нагруженный эпизод, в начале: женщина моется в каком-то природном источнике, похоже, возле монастырских (или, наоборот, старых промышленных?) стен. В «Мамочках» есть подобная сцена, но решена она совершенно реалистически: молодая беременная женщина моется во дворе в летнем душе, ей помогает отец ее будущего ребенка. На первый взгляд, это пара молодых дебилов из совершеннейших ростовских низов. Ситуация оказывается несколько сложнее: Иван, парень лет восемнадцати, из довольно благополучной по постсоветским меркам семьи, ради этой любви и ради будущего ребенка ушел из дому. Сцены его разговоров с родителями (мы не видим старших, слышим только их голоса по телефону) — это «Король Лир», только наоборот. Родители отрекаются от сына с бытовым жестокосердием и равнодушием, обвиняя его в воровстве и обещая натравить милицию, отказываются на наших глазах и от сына, и от будущего внука, о его юной матери и говорить нечего, она мусор под их ногами, они уговаривают парня не признавать ребенка и не жениться. У молодого на это есть свои взгляды, которые он не скрывает от старших: «Мама, ты же верующая, как ты говоришь: избавься от ребенка? Это не по вере». Младшие — враги, претенденты на жилплощадь, социальные и биологические конкуренты. Об этом нам сообщает античный хор соседок по подъезду: «Вы, мол, сами заработайте, а потом сюда приходите». Иван спрашивает: «Мам, а можно, я хоть на день рождения к брату буду приходить, один, без Юльки?» «Ну не знаю, — говорит мать, — ну, наверное». После одного из таких разговоров, положив трубку, Иван говорит то ли в пустоту, то ли подруге: «Ебнутые». Умри — лучше не скажешь.

При этом младшие вовсе не ангелы: Ваня познакомился с Юлей, купив ее за 50 рублей у ее сестры. Бизнес бедных на городской окраине. Потом пришла любовь, еще не такое бывает. Теперь молодая пара живет в семье этой продавщицы сестриного малоосмысленного тела, наладились прекрасные отношения, и муж сестры философствует на камеру: «Надеемся вырваться из нищеты. У меня пацан, а я всегда мечтал дочку. Будет красавица, я из нее сделаю истинную леди, топ-модель». При этом мужик готовит тесто, честное слово, очень грамотно, как восточные и южнорусские мужики умеют, если вообще они готовят. И они не бухарики, эта семья. Этот мужик вообще песня: он отпускает циничные народные гомосексуальные шутки насчет себя и Ивана, при этом все понимают, как в деревнях понимают, что это травестия, только не называют ее этим словом, а потом серьезно вдруг говорит: «Почему Иван в этом доме?» Он привык верить, доверять, вот и ответ на ваш вопрос. И еще мужик говорит в начале фильма: «Сними этот фильм так, чтобы все посмотрели, где живет наша семья, чтобы все видели». И далее — демографические рассуждения, что нация вымирает, рассуждения, граничащие с бытовой ксенофобией, — на смену русским идут азиаты, — но и не без автоксенофобии, жена его все же армянка: армяне тоже вымирают.

Русские с армянами, объединившись в Ване с Юлей, не вымрут. Их асфиксичного ребенка спасут лихие и бесстрашные, не боящиеся дыхания рот в рот и СПИДа ростовские докторицы. Ваня заберет Юлю из роддома. Они будут по-семейному материться, ревновать, ссориться и любить друг друга. На двери надпись: «Юля + Я = Love». Они обнимаются, как животные в степи. Здесь появляются смутные вести от Бога.

Мамочки

Русский словарь, мужская версия

В мужском мире, в мире войны, с письменами от Него гораздо сложнее (участникам боевых действий кажется, что проще; про это Егор Летов лучше всех сказал: не бывает атеистов в окопах под огнем). Но разглядеть эти вести штатской крысе тоже возможно, если постараться. Легко считать себя сильным: защищенным образованием, положением, умом, талантом, зарплатой, работой (сценариста, оператора и режиссера, репортера, пишущего этот текст рецензента; не говорю о менеджерах среднего звена и в финале о вертикальных олигархах и кремлевских мечтателях). Труднее считать себя слабым: равным слабым, не лучшим, одним из них, братом, сестрой. Возможно, это самое трудное в жизни. Попытаться говорить от их имени, точнее, предоставить им самим говорить, как сделал, например, Сокуров в «Духовных голосах» и в «Повинности». (Но, заметим, он переписал их возможную речь своими закадровыми словами; говорят там в кадре только тела солдат и офицеров.) Когда я намереваюсь описать товарищам «Чистый четверг», я говорю: я перед этим ростовским малым (режиссер имеется в виду) стою на коленях. Потому что нет, мне кажется, большей чести для живых, чем память о мертвых, о самых незащищенных из людей, с которыми мы должны быть всегда, и это придает фильму Расторгуева тот пафос, на который его съемочная группа, снимая один день солдатиков в Чечне, точно уж не рассчитывала. Парни погибли через два дня после съемок, о чем зрителя предупреждают титры. Могли бы и не погибнуть, это могло бы и не вышибить из зрителя слезу. Но если у зрителя есть хоть капля ума и таланта, с которыми Бог его догадал родиться в России (Пушкин), то просмотр этого простого фильма об одном дне русской роты накануне отправки в Чечню мог бы ему, зрителю, объяснить, например, почему туда ехали Шевчук, и некоторые русские попы, и русские и международные марши мира, и правозащитники, и русские и западные репортеры и за что они, некоторые, там вроде бы случайно гибли. Потому что живое и мыслящее существо горюет, оно должно печалиться там, где горюют и страдают его братья, и пытаться им немножко помогать. В этом прямая задача живого существа, если оно уж не совсем ожирело и обессовестилось. Даже животные это понимают или чувствуют.

А если отбросить смертный пафос «Чистого четверга», все равно останется масса предметов для интеллектуального рассмотрения, корреспондирующих с сокуровскими вечными грустными русскими вопросами. Почему армия так жестоко и глупо устроена? Почему она так отвратительно обращается с человеческой личностью и свободой? Что с ними делает государство в чиновных лицах, ведя борьбу за свою нефть и баблос? Только вопросы эти не задаются автором, он оставляет их зрителю. Фильм сделан, если не иметь в виду виртуозный монтаж и ритм его, довольно просто. Содержательно просто. Солдаты идут в баню. Баня начнется на двадцать третьей минуте фильма. До этого — горизонтальные панорамы гор и города где-то вдалеке, железнодорожные пути, составы, старообразные паровозы и вагоны, запах железнодорожной воды, который мы, дети совка, так любим со времен Гребенщикова, ругательские команды лейтенанта, отправляющего подчиненных на вахту; солдаты в этих вагонах живут, встают по команде, грузят то хлеб, то чистое белье для новой роты моющихся; несут кирпичи на носилках, на которых должны лежать, мы догадываемся, раненые или трупы, человеческие тела; средние и крупные планы уработанных землею и войной сапог. Это все происходит под закадровый саундтрек обычного солдатского мужского русского провинциального бытового матерка: про товарищей, про их нехорошие черты, про еду и служебные обязанности. Пока все живы, идут наконец мыться, полевая кухня работает, повар скептически курит у вагона, сыплет зеленую зелень в круглый огонь красного борща, все любят пожрать, рассказывает за кадром, как зажрались, колбасу без хлеба не ели. Есть эпизод выхода в город, на рынок: не то чтобы победители, но слабо уверенные в себе оккупанты, смешные брутальные мачо, и жалкие местные тетки-продавщицы, льстя покупателям в кадре, за кадром жалуются, как увезли их парней, мужа, сына, брата и они пропали. Тема вечной женской репрессии на войне, только с другой стороны, возникает и в эпизоде получения солдатиками почты: «Привет, любимый мой. Сегодня ходила до гинеколога, она сказала, что я хорошая девочка. Ром, ты не обижайся, мне трудно тебя ждать. Я тебе не дала, любимому человеку». Читается этот текст голосом адресата, не то чтобы цинично, скорее с плохо скрытыми смешанными чувствами.

Чистый четверг

Мальчики заходят в предбанник, раздеваются аккуратно, проходят мимо камеры, как будто ее не видят. Она чуть всплывает над головами, охватывает моющихся сверху, потом рассматривает каждого: ноги, туловища, гениталии (никакого живого любования молодыми телами, никакого их приукрашивания, мы же знаем, какими съемочными средствами это любование делается; одна суховатая фиксация, как в концлагере), крупные планы их помывки. Тело никогда не дается оператором в полный рост: либо голова, либо туловище с отрезанною камерой головою, как у апостола Павла, либо ноги. Здесь не лица, а бритые головы. Совместное братское бритье и омовение друг друга перед Голгофой (вспомним, что до омовения была и совместная трапеза, в вагоне, превращенном в столовку, повар покрикивал на отстающих). Закадровый звук здесь другой, чем в первой части, это письма родным: «Дорогая мамочка, дорогой братик, дорогая Наталья, я тебя люблю и скоро вернусь, мама, хочу сказать, чтобы ты не волновалась, скоро вернусь».

Монтировался фильм после известий о гибели вертолета, и это понятно зрителю не только по сухому сдержанному ритму и черно-белым перебивкам с закадровым комментарием военных. Сапоги, которые сбрасываются на землю из крытого грузовика в одном из последних эпизодов фильма, отсылают к съемкам лагерей смерти. Общая манера съемок, отбор кадров и планов напоминают эпизоды хроники Второй мировой войны. Группа успела снять солдат, которые грузятся в вертолет. Это финал. Последние планы лиц, как и лица солдатских матерей в начале ленты, монтируются через короткие микшеры — ч/б, простые портреты, и только тут смеет начинаться красота: неземной, запредельной, возрожденческой силы мальчики, ничего плотского, духовные голоса. Идущие на смерть приветствуют тебя.

Расторгуев: сетка координат

В том, что Александр Расторгуев мыслит «звездообразно», узловыми сюжетами, можно убедиться на его событийных и формальных повторах. В разных фильмах расследуются (вот еще важное для поэтики Расторгуева слово) несколько сходных случаев. Его главные люди — дети и молодые люди (которые в «Мальчиках» свидетельствуют о любви в невыносимых тюремных условиях, в «Твоем роде» учатся взрослеть, в «Мамочках» — любить не по-детски, в «Жаре нежных» и «Горе» не говорят, а только смотрят на взрослый беспредел; в «Чистом четверге» готовятся к смерти); его жертвы — беременные вне брака женщины и роженицы, блудницы на грани пробуждения к святости, только они сами об этом не знают; его глашатаи русских парадоксальных истин — пожилые циничные пьяницы, раздолбаи и будущие мертвецы. Расторгуев любуется женщинами всех возрастов (одна из его явно предпочитаемых героинь в «Жаре нежных» — пергидрольная блондинка-выпивоха, она у него просто модель, глаз не оторвать, ужасающая, жалкая и прекрасная; Магдалина без Христа, а если бы Он и пришел, она бы Его не узнала). Расторгуев, в сущности, каждый раз пытается поставить вопрос, сформулированный Альбером Камю: возможно ли быть святым без Бога?

Чистый четверг

Александр Расторгуев — человек цельного художественного сознания, он всегда твердо знает, что хочет сказать; он гуманист и романтик, несмотря на беспристрастный взгляд документалиста, несмотря на постоянный мат его героев, всю искаженную, искореженную фактуру русской жизни, которая протекает далеко от Москвы. Эти его качества проявляются в отборе материала, во внимании к нежности, с каким-то упорным трудом растущей сквозь гадость и уродство. Его сотрудничество на трех последних фильмах с Виталием Манским в качестве продюсера (а в «Жаре нежных» Манский выступает и как автор сценария) не отрицает, а подчеркивает его романтизм. Если сравнивать с «Жаром нежных» снятый на том же материале «Бродвей» Манского, становится видна методологическая разница: Манский — человек света солнечного, рационалист и бытописатель, отец-основатель «реального кино» и в своем жанре Пушкин (хотя его яд порой вполне сравним с ядом Салтыкова-Щедрина). Расторгуев с его склонностью фиксировать бытовой гротеск и красоту темных сторон человеческой и — шире — народной души, вообще русского мироустройства, с его упорной, рискну сказать, религиозной надеждой, что во тьме свет все же светит, в этой режиссерской компании оказывается никак не меньше Гоголя, оказывается художником лунного света. Аналогия же с романтиком Лермонтовым подсказана рецензенту автором: центральная музыкальная тема «Жара нежных», на все неверные лады исполняемая то детским, то женским, то — в финале — мужским голосом, — «Белеет парус одинокий».