Самоизоляция. Вып.3 — Хроники растерянности

Продолжаем, точнее завершаем наши хроники самоизоляции. О своей растерянности и привычках, приобретенных в пору общих ограничений, рассказывают Дмитрий Мамулия, Александр Долинин, Иван Давыдов, Екатерина Шульман и Олег Лекманов.

В материале упоминаются Олег Лекманов и Екатерина Шульман, признанные Минюстом РФ иноагентами. По требованиям российского законодательства мы обязаны ставить читателей об этом в известность.

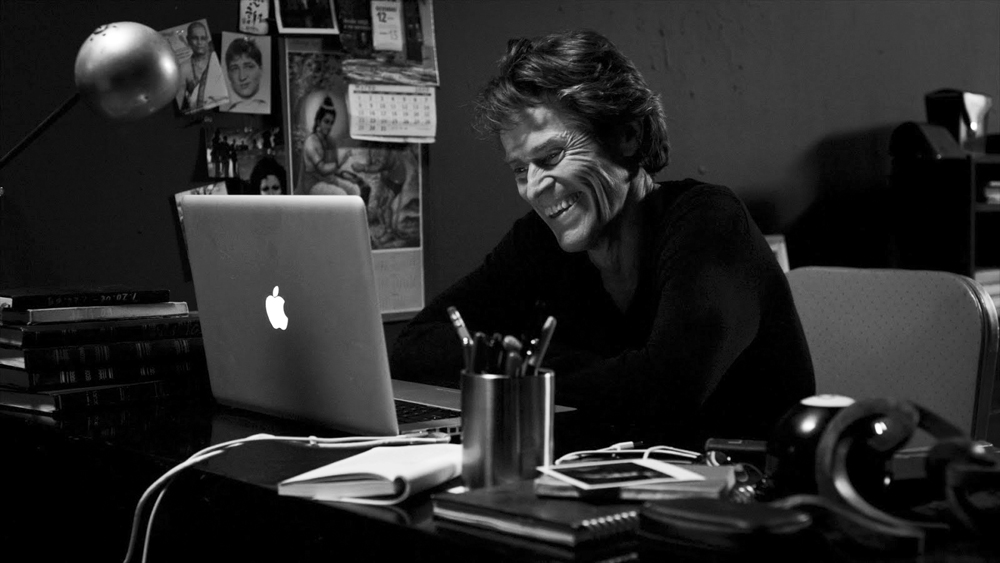

Дмитрий Мамулия

Я уже пропустил два дедлайна. Мне нужно писать сценарии, но я не пишу их. Мне нужно много чего еще делать, но я ничего не делаю. Это другое время. Не нужно извлекать из него пользу. Нужно остановиться. Сейчас время замирания, и не стоит его транжирить. Иначе говоря, не стоит его обкрадывать, занимаясь проектами. Это ничегонеделание временами дается как затяжное чтение. Чтение ни для чего. В обычной жизни я не часто могу себе это позволить. А вот сейчас, отягощенный этой темной праздностью, я складываю на прикроватную тумбочку книги.

Он сразу понял, что дело в Томасе Манне, кинул на меня суровый взгляд и не велел больше читать «возбуждающую мысли» литературу.

То, что происходит вовне, ищет рифму внутри. Книги выбираются не столько по теме, сколько по тону. Книг много, и выбор мой будет произвольным: определенная лень одолевает меня при выборе «Чумы» Камю, «Дневника чумного года» Дефо и «Волшебной горы» Томаса Манна. Что-то коробит меня в столь прямом и очевидном выборе. Хотя подозреваю, что приторность выбора мигом улетучится, как только начнется чтение. Конечно же, есть соблазн перечитать лучшее на свете анатомическое объяснение в любви, принадлежащее Гансу Касторпу, в конце первого тома «Волшебной горы», но я себя сдерживаю. Ведь должна быть разница между мной пятидесятилетним и мной двадцатилетним, который читал Томаса Манна и романтизировал болезнь и смерть.

Это было тридцать лет назад. Я тяжело болел. Высокую температуру не могли сбить уколами анальгина с димедролом. Потом болезнь прошла, но от нее надолго остался шлейф в виде маленькой субфебрильной температуры. Прикованный к постели, с карандашом в руке, я штудировал «Волшебную гору», третий и четвертый тома из знаменитого коричневого десятитомника. К моменту, когда ко мне вызвали известного тогда в Тбилиси пульмонолога по фамилии Волобуев, я все уже знал о легочных болезнях, мерил температуру раз по десять на дню и квалифицированно отвечал на все вопросы врача. Он сразу понял, что дело в Томасе Манне, кинул на меня суровый взгляд и не велел больше читать «возбуждающую мысли» литературу. Я навсегда запомнил это его определение. И правда — это книга, погружающая нас в компульсию, а всякая компульсия имеет метафизическое основание в силу того, что связана с тревогой.

На прикроватной тумбочке у меня лежит стопка книг. Я знаю что-то о каждой из них.

Я составляю список «возбуждающей мысли» литературы по доктору Волобуеву. «Возбуждение мыслей» в данном случае не просто эстетическая метафора. В интерпретации пульмонолога это вполне медицинское явление — то, что вызывает изменения в самочувствии: тревожность, сердцебиение, навязчивые страхи, перебои в дыхании. Глаза скользят по книжным полкам. Нужно найти что-то, что отправит читающего в то самое «объективное место», которое сродни происходящим вовне событиям. Но книги, когда-то потрясшие меня, такие глыбы как «Волшебная гора» или «Человек без свойств», сейчас вызывают во мне легкий испуг своей тотальной метафизической обоснованностью, таким странным приспособленческим ощущением, что ты находишься рядом с истиной, и, будучи молодым человеком, я, наверное, выбрал бы эту чертову «Волшебную гору», и даже могу посоветовать выбрать ее молодым… Ну что ж, можно «Гору», молодому человеку она наверняка поможет свести мушку с прицелом. Мне же хочется читать что-то, перед чем я теряюсь.

Растерянность — это то ощущение, которое я сейчас ищу в книгах. Вчера прочитал «Смерть Ивана Ильича» — этот маленький рассказ показался мне самым главным литературным прозрением, случившимся с человеком. Потом стал читать рассказы грузинского писателя Эгнате Ниношвили, в одном из которых сошедшая с ума мать, играя в прятки, гоняется за своими шестью детьми с кухонным ножом в руках, чтобы зарезать. А под самое утро взялся за «Раковый корпус». На прикроватной тумбочке у меня лежит стопка книг. Я знаю что-то о каждой из них. Знаю и про те, что когда-то читал, и про те, что не читал, и про те, что читал местами. Эти книги словно маяки или оптические приборы. Они нужны для того, чтобы сверить что-то с чем-то, и я сейчас не возьмусь определить, что с чем. Они художественны, но не вымышлены. Они останавливают время и наш карантин — далекий отголосок этой их остановки. Далее просто перечисляю лучшие из них: Лидия Гинзбург «Записки Блокадного человека», Ольга Фрейденберг «Осада человека» (в ее дневниках о блокадном Ленинграде нарисован такой беспощадный и сообщающий о кромешных истинах образ пожилых дочери и матери, равного которому по глубине, кажется, нет в мировой литературе), Примо Леви «Канувшие и спасенные», Жан Амери «По ту сторону преступления и наказания», Залман Градовский «В сердцевине ада» (три этих книги о границе человеческого и нечеловеческого), Николай Никулин «Воспоминания о войне» (возможно, самая страшная и жестокая книга о войне), Виктор Астафьев «Прокляты и убиты» (о которой, если я не ошибаюсь, сказал Василь Быков — что «Астафьев вспомнил все, что он (Быков) пытался всю жизнь забыть»). И еще одна удивительная и забытая книга эстонского писателя Ааду Хинта «Проказа»: о болезни, поразившей остров Сааремаа. Иногда я читаю эти книги не с начала, с середины, с любого места, потом возвращаюсь к началу, беру другую, потом опять первую, блуждаю по страницам. Это все ночами, а для утра у меня припасены две другие книги, блистательные, обещающие, что и день будет хоть отчасти осмысленным. Это «Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке и «Наоборот» Гюйсманса. И еще дневники Святослава Рихтера. Открыв их наобум, я наткнулся на такую запись: «Ненавижу две вещи: анализ и применение власти. Дирижеру не избежать ни того, ни другого. Это не для меня». Теперь собираюсь читать ее целиком.

С фильмами у меня посложнее. Не хочется ничего смотреть. Как будто совсем мало такого, что соответствует этому списку книг, который можно еще бесконечно продолжать. Назову пять фильмов: «Страсти Жанны Д’Арк» Дрейера, «Земля без хлеба» Бунюэля, «Иди и смотри» Климова, «Ладони» Аристакисяна и «В доме темно» Форуг Фаррохзад, потрясающий поэтический фильм о лепрозории в Тебризе.

Или, может быть, ничего этого не нужно, а нужно укрыться в грезах о юношеской любви и читать «Большого Мольна» Алена-Фурнье или «Викторию» Гамсуна. Спрятаться ото всего. Не знаю.

Иван Давыдов

Честно сказать, не чувствую себя вправе давать советы о том, как правильно жить — и вообще, и на самоизоляции. Тем более, что для меня пресловутая «удаленка» — много лет уже естественный способ существования, свободного времени не стало как-то особенно сильно больше. Ну попробую все же. Есть универсальный рецепт — читайте. Он, кстати, и для мирной жизни вполне годится. То, что хотели бы, да не успели. То, что читали когда-то и забыли (некоторое время назад стал систематически, том за томом перечитывать русских классиков — и не разочаровался; совсем другие измерения теперь открываются). То, от чего отвлекала раньше суета и необходимость быть модным. Сейчас модным быть совершенно не обязательно, это не потеря, а шанс, грех не воспользоваться.

И есть общая беда: оказывается, мы очень сильно зависели от совершенно обыденных вещей, о необходимости ценить которые не было повода задуматься. Не ценишь ведь воздух, пока не начнешь задыхаться. Зайти в гости, встретиться в баре, пожать руку (впрочем, ладно, это уж совсем по нынешним временам экстремизм). Поговорить о каких-нибудь мелочах. Никакие мессенджеры этого не заменят. И вот я развлекаю себя, строя планы: как, когда и с кем я увижусь, если вернется что-нибудь, похожее на нормальную жизнь. Куда пойдем, о чем будем болтать…

Пишу теперь изредка близким друзьям длинные письма. Друзья, скорее, в растерянности, чем в восторге — ну, ничего, привыкнут.

Даже если все сложится неплохо, ничего из этого не пригодится. Все случится по-другому, заранее заготовленные слова потеряются, важными окажутся совсем другие слова. Но это ничего — подобные нехитрые упражнения помогают разобраться в себе, возможно, в других, а главное — скоротать время. Попробуйте.

И вот еще что — пишите письма. Взялся за эти советы и вспомнил невероятную переписку Александра Тимофеевского с Татьяной Толстой, которую публиковал когда-то журнал «Русская жизнь». Так, конечно, не получится, но если есть время отточить стиль — надо точить. Я вот пишу теперь изредка близким друзьям длинные письма. Друзья, скорее, в растерянности, чем в восторге — ну, ничего, привыкнут.

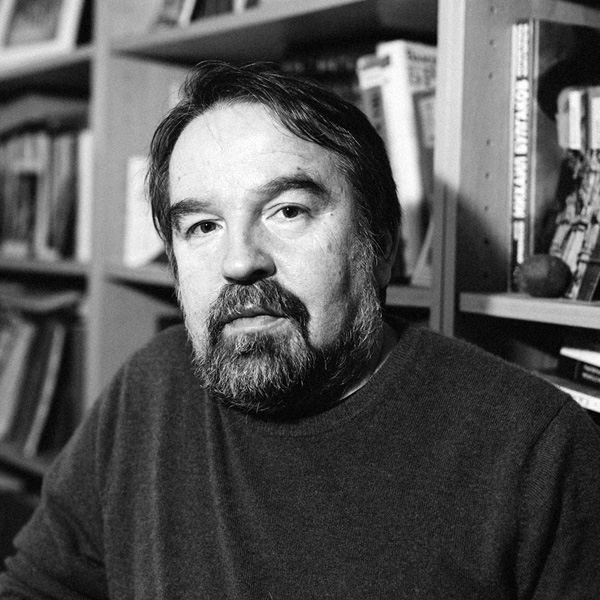

Олег Лекманов

Мы с женой читаем по вечерам вслух (только что закончили «Три минуты молчания»), смотрим английские детективные сериалы, достали с пыльной полки скопившиеся там за семь лет фотоальбомы и каждое фото из совместных путешествий любовно изучаем, вспоминаем — в какой стране и при каких обстоятельствах оно было сделано. Перед сном обязательно связываемся в Messenger с моим пожилым, но, слава Богу, деятельным папой, обмениваемся впечатлениями от прожитого дня. Я добил несколько статей, до которых из-за ежедневной московской беготни раньше руки не доходили. А, главное, у нас ведь 12 марта родился сынок — очень много счастливого и трудного времени ему отводим и днем, и ночью. Ну и преподавать по-прежнему много приходится, хотя теперь и через Zoom.

Все бы ничего… Но вот пришла страшная новость о смерти Александра Тимофеевского. И сразу вспомнился Мандельштам: «Как водяная гора жгутами бьет позвоночник, стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту… Человек устроен наподобие громоотвода. Для таких новостей мы заземляемся, а потому и способны их выдержать».

Александр Долинин

Мы с женой давно живем довольно уединенно в небольшом (300 тысяч) американском городе и потому вошли в режим самоизоляции без больших потерь. Жаль только, что нельзя путешествовать, ездить на концерты, спектакли и выставки. Великолепный пасхальный концерт Андреа Бочелли — самое сильное впечатление последних дней — сопровождался видами опустевших городов, где мы много раз были, и это больно до слез.

Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек.

Я сейчас пишу книгу о «Путешествии в Арзрум», копаюсь в пушкинских черновиках, перечитываю стихи, прозу, письма, разыскиваю исторические источники, и это доставляет мне, как писали в старину, неизъяснимое удовольствие. Вообще говоря, перепробовав, кажется, все другие способы, я задолго до старости понял, что спасти от уныния и тоски во время любой холеры или чумы способна только каждодневная умственная работа, как она спасала Пушкина осенью 1830 года. Чтение для меня, филолога, — неотъемлемая ее часть; из современной литературы, правда, я за редкими исключениями читаю только стихи, но и в старых книгах можно найти кое-что злободневное. Недавно, скажем, я читал записки А.М. Грибовского, екатерининского статс-секретаря, дожившего до 1834 года. Описывая холеру 1830 г., он писал: «Чернь глупая говорила между собой, что холеры нет <…> народ, видя, что… люди продолжают в несколько часов умирать, начал вопить, что их отравливают, стал ловить поляков, жидов и других иностранцев и находить у них мышьяк и другие ядовитые вещи и колотить их. <…> Большая смертность продолжается, но распутство не уменьшается». — Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек.

Из фильмов последнего года мне очень понравился только один — «Однажды в Голливуде», хотя к Тарантино прежде я был равнодушен, и мне жаль, что он не получил Оскара. Все чаще и чаще вспоминаю замечательную «Меланхолию» фон Триера, но, пока комета еще далеко, для развлечения и отвлечения смотрю криминальные сериалы из разных стран, Англии, Швеции, Чехии, Италии, Испании. Некоторые из них — например, совсем новые «Зеро Зеро Зеро» Стефана Соллима и шведский «Халифат» — довольно ловко придуманы, отлично поставлены и сыграны. С нетерпением жду третий сезон великолепной израильской «Фауды» — хочется посмотреть про хаос во время хаоса.

Екатерина Шульман

Я из тех людей, чей образ жизни не очень сильно изменился в связи с происходящим. Понимаю, что многочисленные привилегии моего положения позволяют мне переживать его легче, чем многим другим — у кого меньше помощи, меньше ресурсов, попросту меньше места дома. Можно в принципе так жить и дальше, особенно если ты и прежде работал онлайн или если работа позволяет более-менее без потерь перейти в дистанционный режим.

Это очевидно, поэтому я бы хотела с другой стороны зайти. Я обратила внимание на один довольно неожиданный недостаток. Это не «живое человеческое общение», не походы в театр; я и в мирное время не особенно туда ходила. Как ни неприятно это сознавать, но качество интеллектуального продукта, который ты производишь, в изоляции снижается.

Чрезвычайные обстоятельства каждому позволят увидеть то, чего ты не видел раньше.

Казалось бы, это плод твоих размышлений, всё происходит из твоей головы, и сейчас в уединении (конечно, уединение в семейном доме труднодостижимо), в заточении — скажем так, в отсутствии всяких отвлекающих обстоятельств: вот тут-то болдинская осень и должна тебя накрыть. Но выходит не так. Следует признать, что в нашем деле, в социальных науках, большую роль играет социальное взаимодействие. Извлекать из своей головы, как паук паутину, некую мысль, не общаясь при этом с внешним миром (только посредством переписки), — не получается. Что значит — не получается? Получается, но хуже. Чувствуется какая-то непреодолимая второсортность того, что приходится делать. Работа ведь осталась та же самая, ты ее делаешь, она никуда не девается. Вроде бы доступны те же самые источники. Мы работаем с открытыми документами, так устроен предмет моего изучения — законотворческий процесс. Казалось бы, ничего не изменилось.

Но есть неуловимая компонента, которая достижима не то, чтобы в общении с людьми и свободном обмене мыслями с ними (хотя и это, конечно, тоже нужно), но попросту: заходя в те учреждения, которые являются предметом изучения, ты видишь что-то такое, что важно знать. Я не имею в виду какие-то тайные разговоры по углам или, прости господи, инсайдерские источники: отказ от их использования всегда был моей исследовательской позицией. Но есть нечто, чего не хватает, и в отсутствии этого твои выводы кажутся неточными, несовершенными.

Может быть, это субъективно: есть смутная унизительность в запрете на выход, поэтому ты себя ощущаешь вторичным, бесправным гражданином, и трудно поверить в свободный полет своей мысли, если ты сам до такой степени не свободен. Но может быть, есть и объективная составляющая: чрезвычайные обстоятельства каждому позволят увидеть то, чего ты не видел раньше. Если ты был экстраверт и ходил все время в гости, то вдруг понял, что можно и дома посидеть. А если ты и до карантина предпочитал уединение, то почувствовал, что чего-то недостает: не то, чтобы каких-то удовольствий не хватает, но прежде был некий витамин, редкоземельный металл, который ты получал от перемещений по городу, которые раньше казались просто потерей времени (кстати, в метро можно было читать бумажную книгу, дома — некогда). Мы, мол, много времени тратим на дорогу, чтобы сделать то, что можно сделать и по телефону, и по видеосвязи. Так вот — оказывается, нельзя. Не знаю пока, что это такое: что именно недостижимо по видеосвязи, ради чего стоит летать и ездить. Но совершенно точно понятно, почему научные конференции проходят очно; вроде бы столько занятых людей собираются, отрываются от семейств, от кафедр, летят на дорогих и загрязняющих природу самолетах, селятся в гостиницах, кормятся за шведским столом, и для чего? Чтобы каждый прочитал свой доклад? Но почему они этот доклад не могут прислать в письменной форме? А вот не могут — точнее, могут, но толку не будет. Все наши встречи, дискуссии, круглые столы должны проходить очно. И студентов надо видеть живьем. И, при всем моем презрении к общению с «источниками» — на официальные, вроде бы бессмысленные, мероприятия надо ходить. Оказывается, когда это исчезает, то все, что ты думаешь, а потом на основании этого надуманного пишешь, покрывается какой-то странной пылью. Это мое персональное маленькое и несколько оскорбительное открытие.

Героиня «Бульвара Сансет» так похожа на Людмилу Гурченко, что жутко становится.

Как и весь изолированный народ, мы стали понемножку смотреть фильмы. У меня не очень хорошо это получается: всё же это не мой сорт искусства. Но я посмотрела черно-белую и цветную американскую классику, 1940–50-х годов. Это интересное зрелище, поскольку дает представление о происхождении и источниках нашего советского кинематографа. Становится понятно, что отечественные режиссеры это все видели, а потом пытались своими словами пересказывать. Американские артисты, очевидно, были образцами для советских.

Я посмотрела подряд несколько фильмов Билли Уайлдера, который у нас широкому зрителю известен как режиссер «В джазе только девушки». Кстати, первый раз в жизни увидела этот фильм целиком. Посмотрела фильм «Квартира» и поняла, до какой степени советская комедийная традиция основана на Уайлдере. На Джека Леммона, любимого актера Уайлдера, явно ориентировался Андрей Миронов (они похожи и внешне, и по актерской манере). Подозреваю, это всем давно известно, но поскольку я не смотрела НИЧЕГО, то для меня это всё новые открытия. И да, героиня «Бульвара Сансет» так похожа на Людмилу Гурченко, что жутко становится — но это, вероятно, всё же непреднамеренное сходство.

Еще посмотрели «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры и стала ясно, откуда происходит и «День сурка», и «Назад в будущее» — все они отсылают к этому фильму. А он, в свою очередь, стоит на сюжетной основе «Рождественской песни» Диккенса — общей подложки всего англоязычного сознания.

Про американский кинематограф поняла еще одну важную вещь: насколько же он религиозен. Насколько вообще вся американская культура религиозна. Я постоянно говорила об этом в лекциях, но так до конца и не понимала: эту страну построили пуритане, так до сих она и развивается. «Эта замечательная жизнь» — напрямую религиозная притча, а вот «Один дома» — лишь на первый взгляд незатейливая комедия с мордобоем (телесный юмор и детская жестокость в духе Тома и Джерри, кстати, так же мало противоречат религиозному контенту, как не противоречили ему фарсы в перерывах тех мистерий — представлений сцен из Священного писания, которые на праздничных ярмарках смотрел еще маленький Шекспир). По моим наблюдениям, если фильм английский, даже если это мультсериал про кроликов, то он будет скорее — про политику; а если американский — про что бы он ни был, он будет про религию (включая «Историю игрушек»).