«Ну все, ребята, конец!»

Продам двух коров, куплю автомат и всех перестреляю.

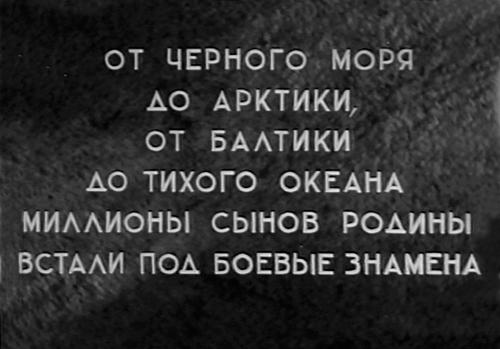

Эпиграф к фильму В. Чикова «Не послать ли нам… гонца?»

Простой народ прощаться пришел…

А. Чехов. Вишневый сад

Идиома «человек на земле» пробуждает в памяти финал

шукшинских «Печек-лавочек» (1972).

Печки-лавочки. Реж. Василий Шукшин, 1972

Панорама алтайских просторов. Гора Пикет вблизи села Сростки. Здесь символически восседает автор — босой Василий Макарович. Но эмблема финала не закрепляется, колеблется. Фигура автора-героя сдвинута в угол кадра. Лицо нагружено напряженной думой. Завершающая

реплика двусмысленна: «Ну все, ребята, конец!»

Чему конец? Фильму? Или мифу о нерушимой цельности «человека на земле»? Да существовала ли она на самом деле, эта цельность?

Нет равновесия цельности в пьяном монологе Ермолая Лопахина, внука и сына крепостного, объявляющего о приобретении им имения Гаевых-Раневских. Есть истерика, тоска интуитивного прозрения дальних последствий «происшествия». Он не только невольный палач дворянской усадьбы, но и могильщик крестьянской деревни. К моменту его «погребального» монолога и усадьба, и деревня уже готовы уйти в мир иной.

Если не с радищевского «Путешествия…», то с пушкинской «Истории села Горюхина» образ деревни в русской литературе — образ мира вымирающего, без намека на воскрешение. Словом, по Щедрину: «Худое Конягино житье. <…> Обоим смерть — и Коняге, и мужику; каждый день смерть».

Глубоко родной нам образ отечественного кентавра — «человеко-лошади» на бесконечной и бесприютной земле. Равный смерти труд в беспредельности «одолевающего пространства полей», от которого человек «освободиться не может». Освобождение означает невозвратное катастрофическое превращение и крестьянина, и деревни.

Положив в основание крестьянской жизни земледельческий труд, Глеб Успенский нащупал «спасительную» формулу: всей жизнью крестьянина в прошлом, настоящем и будущем правит власть земли. Оторвется крестьянин от земли — нет народа, нет народного миросозерцания. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди куда хошь».

Но и сам писатель-народолюбец отлично видел: нравственные основы «человека на земле» еще тогда попахивали мифом. Ход русской истории располагает к тому, чтобы крестьянин «забыл» свое крестьянство.

Литературная классика уже к середине XIX века фиксировала социально-психологическое расслоение кажущейся монолитной крестьянской массы, а вместе с тем и начатки личностного самоопределения «человека на земле», который переставал быть таковым.

Начало же двадцатого, «послечеховского» века — явление бунинской «Деревни», герои которой уже не земледельцы, не крестьяне. Дурновка у Бунина — итоговое для XIX столетия художественное определение образа крестьянской России.

1920 —1930-е

Старое и новое (Генеральная линия). Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, 1929

Канун революций начала ХХ века. Деревня смотрит в глаза собственной погибели. По русской классике видно, какими деревня и крестьянин входят в это историческое пространство. А какими выходят? …

Вспомним сновидческую встречу платоновского Макара Ганушкина с государственным «научным человеком», которому «отщепившийся» крестьянин, затихая от ужаса, задает свой «проклятый» вопрос: «Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?» В ответ ему — слепое молчание. А затем громадное тело «образованнейшего» обрушивается на искателя правды. Оно мертвое!

Это в мужицком сне, а в реальности — «зияющая вершина» «Котлована». На колхозной земле неотвратимо наступает «сплошная мгла».

Отечественное киноискусство в первые десятилетия ХХ века не знало глубокой разработки темы «человека на земле», присущей Чехову, Бунину, Платонову. Дореволюционная деревня на экране — эмблема убогого вчера, отодвигаемого в небытие коммунистическим сегодня. Основное пространство киносюжета и занимало настоящее, в котором созревало будущее. Поэтому колхозное настоящее утверждалось как фактическое завершение страданий крестьянина под крышей коллективистского рая.

Одной из первых серьезных работ в советском кино о жизни русской деревни стал фильм Ивана Правова и Ольги Преображенской «Бабы рязанские» (1927). Исторические рамки картины: весна 1914 года, Первая мировая война, канун Революции. Два года: с 1914-го по 1916-й. В центре — распад традиционной крестьянской семьи на пороге исторических сломов.

Хаосу крестьянского быта противопоставлена гармония природы. Фильм заканчивается купальскими играми 1916-го. Весенние картины пробуждающейся земли, птиц и животных — гимн природному единству. Кульминация «стародеревенского» хаоса — самоубийство Анны, молодой матери и супруги. Ее дитя оказывается в конце концов в доме общественного призрения.

Уже здесь не только видны язвы уходящего мира старой деревни, но и намечается прорастание из анонимности общины крестьянской индивидуальности. В этом и заключалась настоящая революционность происходящего. Пресловутая «власть земли» переформировывается

в иную «корневую» систему, образ которой еще неясно просматривается в искусстве начала ХХ века.

Отвергая хаос прошлого, советское кино утверждает космос грядущего. «Старое и новое» («Генеральная линия»,1929) Сергея Эйзенштейна и «Земля» (1930) Александра Довженко нацелены отобразить грандиозный процесс перестройки мироздания — не более и не менее.

В фильме Эйзенштейна в центре сюжета — женщина-крестьянка. Архаичное и консервативное начало, рифмующееся с самой землей, ждущей своего циклического оплодотворения. И у Довженко земля — женщина в ожидании оплодотворения. Но и в том и в другом случае архетип — только точка отсчета. Традиционные образы трансформируются. На авансцену выдвигаются человеческие индивидуальности — из общей синкретной массы.

Эйзенштейн так определил задачу своей картины: «Генеральная линия XIV партсъезда ВКП (б) — линия коллективизации деревни. <…> Постановка этого фильма есть попытка сделать значительным и интересным самые серые обыденные крестьянские проблемы, которые политически и общественно колоссально важны».

«Серость» и «обыденность» крестьянских проблем Эйзенштейн «преодолевает» сельскохозяйственной утопией. Ее образ — чудо-сепаратор, снабжающий, вроде сакрального животного, убогую артель молочными реками. Является и племенной бык, языческим божеством

нависая с небес над стадом коров. А эпизод обычной случки превращается в обряд коровьей свадьбы, предваряя ритуал освоения колхозом трактора.

Но победа «железного коня» над живой лошадиной силой и у Эйзенштейна, и у Довженко немыслима без языческого «оприрожения» мертвой машины. И в «Старом и новом», и в «Земле» есть эпизод, когда трактор «восходит» до статуса домашней скотины с помощью «ритуальных» усилий крестьянского коллектива.

Земля. Реж. Александр Довженко, 1930

В «Земле» крестьяне «заправляют» кипящую машину мочой, фамильярно причащая ее живому телу — своему и природы. В «Старом и новом» земледельческое освоение трактора переведено в эротический план. Механизатор, колдуя над остановившимся механизмом, использует в качестве спасительного протирочного материала фрагменты нижней юбки героини фильма Марфы

Лапкиной. Многозначительный акт есть одновременно и повод к любовному сближению тракториста и колхозной активистки.

Классики отечественного кино возвращают нас к архаике земляного начала, к первоистоку крестьянской жизни — к «власти земли». Это очевидная попытка найти опору для растущей индивидуальности крестьянина не в государственной схеме, а в естественных его корнях,

что выглядит в новых условиях и утопично, и драматично одновременно.

Действительно же новое в картине прежде всего Эйзенштейна — фигура Марфы Лапкиной, не актрисы, а реальной крестьянки, изображающей фактически себя самое, но в мистерийно приподнятой ситуации. Здесь в лице реальной женщины, проведенном сквозь фильм,

предугадывается перспектива личностного роста самой Марфы.

Образ крестьянки призван показать превосходство ранее угнетаемого «класса» женщин над «угнетателями» — мужчинами. Но Эйзенштейн далек от однозначности толкования женской «эмансипации». Вот Марфа за рулем трактора, в шлеме и очках. Эти «мужские» доспехи

делают ее устрашающе безликой. Женщина снимает лягушачьи окуляры — и открывается ее в полном смысле голливудская улыбка. От сердца отлегает…

У фильма амбивалентный финал. После повторения кадра Марфы в мужских доспехах — титр: «Так стираются грани между городом и деревней». Засим следует план целующихся тракториста и Марфы, облаченных в традиционные крестьянские одежды. А это и есть символ плодоносящего земного лона, откуда прямой путь к финальной метафоре довженковской «Земли», подтверждающей общекультурные корни образов.

Внешне «Земля» опирается на классовый конфликт бедняков с кулаками. Но этот конфликт растворен в насыщенном культурном контексте, обрастает обертонами, становясь, с одной стороны, более мирообъемным, а с другой — индивидуально-конкретизированным.

Хрестоматийный зачин «Земли» — утверждение неизменности природного цикла, в который вписана и человеческая жизнь. На этом фоне кажется противоестественной «классовая» истерика кулацкого рода. Кулаки выпадают из колхозного договора с природой.

Колхоз у Довженко слит с землей в трудовом ритме ее освоения. Это принципиальное оправдание деятельности колхозников. В фильме нигде нет покушения на жизнь кулаков. Убит Василь (Семен Свашенко) — молодой лидер бедняцкого движения. Природо-человеческая цельность нарушена кулацким сынком Хомой (Петр Масоха). И его отвергает сама земля.

Для Довженко, как и для многих его великих современников, революция была началом преодоления хаоса, движением к обетованной крестьянской «Инонии» Сергея Есенина. Отсюда в картинах Александра Петровича и пафос отрицания хаотичного, как ему виделось, прошлого, в том числе и традиционной религии.

«Бога нема!» — резко бросает в лицо престарелому священнику отец убитого Василя. Священник в глазах отца — оправдание дисгармонии в природе, а значит, и гибели сына. Но вслед за отрицанием существования Бога метафорически утверждается божество новой деревни — святой мученик Василь.

Как у и Эйзенштейна, в «Земле» Довженко существенно преобладание в видеоряде лица крестьянина — символа пробуждающегося самосознания «человека на земле». Главное здесь — лик отца Василя, а точнее, лицо удивительного исполнителя этой роли Степана Шкурата. Его

жизнь в кадре важна не классовой типажностью, а физически ощутимым рождением в тяжелом, грубом обличии

глубокой мысли, делающей его прекрасным.

Окончательная победа анонимной колхозной общины

утверждается в любовно-трудовых музыкальных комедиях Ивана Пырьева конца 30-х годов. Сюжет поглощается

праздничной утопией уже достигнутого народом благосостояния. Но даже в этих картинах недвусмысленно выдвигаются на первый план характеры колхозников, созданные Николаем Крючковым, Борисом Андреевым, Петром

Алейниковым, за праздничным балагурством которых

просматривалась неоднозначность их персонажей.

Предостерегающим «разоблачением» бесконфликтной колхозной благостности картин Пырьева кажется

мне кинематограф неутомимого экспериментатора Александра Медведкина.

«Деревенские» картины Медведкина «Счастье» (1935)

и «Чудесница» (1937) в своей основе фольклорны. Особенно первая. В ней разворачивается традиционная история поиска крестьянином счастья. Представления Хмыря

(Петр Зиновьев) о счастье весьма конкретны. Оно — за

высоким забором богатого соседа, беспрепятственно поглощающего вареники со сметаной. Но поиски «халявы»

бессмысленны уже потому, что на жалкие приобретения

Хмыря тут же набрасываются хрестоматийные «семеро

с ложкой»: кулак, поп, чиновник, царь и прочие. Крестьянин решает помереть. Однако и помереть своей «дойной

корове» «дольщики» не дают.

Таково, по фильму, доисторическое, то есть доколхозное существование крестьянина.

Наступает эра колхозной жизни. Хмырь на самой ничтожной работе — водовоз. Зато его жена Анна, освобожденная женщина (!), совершает один за другим трудовые

подвиги. Но и Хмырю удается прорваться в коллективистский рай — через самопожертвование. Он спасает от кулацкого огня колхозное добро.

Коллизия между «старым» и «новым» вполне внятна. Войти в «новую» жизнь Хмырю мешает груз «старой»,

въевшейся в его душу и плоть. Но каков рай «новой»?

Какие новые «интенции» позволяют Хмырю занять там

достойное место?

В мечтаниях Хмыря ничего существенно не изменяется — они все о тех же варениках на халяву. Обновившийся, перерожденный, очищенный «огнем» новой жизни Хмырь — все тот же Хмырь, но в костюмчике, приобретенном на женин трудодень.

Избавившийся от старых лохмотьев персонаж тут же

утрачивает индивидуальность. Своей «новокостюмной»

безликостью он рифмуется со стертостью советской бюрократии в фильмах 30-х годов. Таким образом, смысл

глобальных перемен в этой «космогонии» состоит, по

фильму, только в смене костюма. «Халявная» идеология крестьянина, воспитанная всем его существованием, остается прежней.

Вся конструкция представшей в фильме «новой» жизни есть лишь сказочная декорация, но не сама жизнь. Перемены — не в мечтах, не в декларациях, а в существе —

невозможны без трансформации самого крестьянского

менталитета, без преодоления вечного страха перед жизнью, «халявной» психологии.

Следующий уровень проблем — взаимоотношения

крестьянина и новой власти. Об этом фильм Фридриха

Эрмлера «Крестьяне» (1934).

В верхнем слое ленты — борьба с вредителями, кулаками и подкулачниками, приобретающая черты мрачного детектива с жертвами, выстрелами и разоблачением преступников.

Малая площадка борьбы — семья. Он — скрытый кулак. Она — колхозная активистка. В финале молодая женщина с ребенком во чреве гибнет от руки мужа-вредителя.

Но колхоз продолжает жить, вдохновленный речами своего партийного лидера над телом погибшей.

«Внешняя» фабула не скрывает политической задачи режиссера. Но приглядимся к художественному результату.

Для колхозных свиней, в которых «души (!) мужицкие вложены», не оказалось в достатке корму. И поэтому правление предлагает их продать. Варвара Нечаева

(Елена Юнгер), героиня фильма, против. Но она еще не

знает, что за происходящим скрываются вредительские

происки ее супруга — животновода Герасима Платоновича (Алексей Петров). Речи Герасима уводят от «простых» решений (все правление — в тюрьму!), предлагаемых Варварой. И, «провокационные», они звучат все

же убедительно.

Слова и дела кулаков и подкулачников ближе к реальной пользе. В римфу можно вспомнить советы Якова

Лукича из «Поднятой целины» Шолохова1.

Поднятая целина. Реж. Юлий Райзман, 1939

Создается впечатление, что как раз разумная организация хозяйства «вредит» колхозу с точки зрения его

активистов.

В конце концов правление решает дождаться «барина», который «рассудит».

«Барин» — начальник политотдела Николай Мироныч (фильм посвящен Кирову). Он нисходит в деревню

как всепонимающее божество, но божество язычески

одомашненное. Его появление открывается сценой ритуального обжорства пельменями — таково импровизированное заседание правления. «Враг» — за пределами трапезы.

Мироныч (Николай Боголюбов) успешно проходит обряд «причащения» к миру крестьян. Теперь он «свой» —

как тот трактор в «Земле», заправленный мочой. Пельменная трапеза — это и приятие тела местного тотемного

божества, свиньи. Своеобразное «освинение» не только

душ, но и личин мужиков.

Подобно Эйзенштейну и Довженко, Эрмлер обращается к древним основаниям культуры, где индивид растворен в первобытном коллективе. Это лишь начало личностного становления человека как такового.

Поэтому и бросается в глаза личная неоднозначность

Герасима, становясь по мере развития сюжета все более

очевидной. Зритель видит душевные терзания «врага».

Он опрометчиво признается жене, что не ужиться ему

с колхозом. А та спешит донести. Конфликт разрешается ее убийством.

Сюжет мог быть исчерпан политической формулой,

если бы не происходящее с Варварой после смерти. Ее

муж, потрясенный собственным деянием, уносит убиенную в сарай и там инсценирует самоубийство жены.

И в это время поднимается Заря Новой Жизни! Утренние

лучи солнца, пробивающиеся сквозь щели убогого сарая,

пронизывают тело висящей в ночной рубашке Варвары.

Вокруг нее возникает неземное свечение. Да ведь это Вознесение исполненной Божественной Святости молодой

колхозницы! Не зря же убийца кладет на себя «крест животворящий», стоя перед ней, как перед иконой.

Советское искусство первых десятилетий ХХ века настойчиво тянется к библейским образам (в традициях романа Максима Горького «Мать»), акцентируя святость дела

социализма. Часто, как и у Эрмлера, Евангелие насильственно сопрягается с языческой мифологией. Но именно

поэтому «Крестьяне» становятся политически сомнительными с точки зрения толкования классовой борьбы.

Фильм завершается полным примирением крестьян

с властью в образе Мироныча. Примирение происходит

как омовение-очищение в новой колхозной бане. Фамильярное проникновение партии в лоно крестьянской

массы подчеркнуто опять же языческим ритуалом.

Так очищенные в новой бане, а заодно и кровью новой

святой, крестьяне, в тесном единении с партией, предстают коммунистическому колхозному раю, названному

именем духовной дочери Бога-отца И.В. Сталина Варвары Нечаевой. Однако за этой эмблемой видно то, чего

не может скрыть большой художник: драма личностного

становления крестьянина на обломках старой деревни

в условиях катастрофической победы социализма.

Итак, кинематограф, обратившийся к крестьянской

теме в 20–30-е годы, последовательно воплощал утопический пафос победы «нового» над «старым». На самом

деле это была победа коллективистской идеологии над

просыпающимся личностным самосознанием частного

человека. Классовая борьба с кулаком превращалась

в сражение анонимной общины, где «набольшим» стал

партийный комиссар вроде Мироныча из «Крестьян»,

с мировидением созревающего крестьянина-фермера.

В образном строе картин больших мастеров просматривается конфликт «человека на земле» с новой государственной машиной, в смертельные объятия которой,

образно говоря, попал «отщепившийся» крестьянин из

бунинской «Деревни».

1937–1946

Идеология перманентного сражения с внутренним и внешним врагом — главная политическая опора молодого советского государства с момента его возникновения. Искусство и литература 30 — 40-х документально свидетельствуют,

что страна внутри себя жила войной и к этой войне готовилась. Правда, победа в грядущей вой не казалась неминуемой и легкой. Легкой казалась даже смерть: «Но мы еще

дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях…»

Пройдет немного времени, и тезис о победе «малой

кровью на чужой территории», как в фильме Ефима Дзигана

«Если завтра война» (1938), страшно отомстит за самонадеянное легкомыслие, продиктованное в том числе и слепой

верой народа в свою власть. Войне нельзя противостоять

войной как образом жизни. Войне противостоит утверждение человека в мирном бытии его частного дома, его

родной земли, его почвы…

Если завтра война. Реж. Ефим Дзиган, 1938

Удивительное дело, но крестьянский голос, зазвучавший в годы войны с экрана, обрел индивидуальный пафос

противостояния катастрофе, чуждый официальной идеологии. Художественный взгляд на частное и общее — в крестьянской жизни — изменился буквально в течение трех-четырех лет. Это особенно бросается в глаза, если сравнивать фильмы о деревне, сделанные до войны, с созданными

уже в ее ходе.

Так, «Трактористы» (1939) Ивана Пырьева, по словам советских киноведов, укрепили тему трудового воспитания

оборонной темой. Трактористы, «работающие в колхозах,

могут, если понадобится, стать танкистами, ржавая немецкая

каска, найденная среди полей, говорит не столько о прошлой, гражданской, сколько о будущей, грядущей войне»2.

Трактористы. Реж. Иван Пырьев, 1939

И действительно, Клим Ярко (Николай Крючков), новый

бригадир трактористов, — прежде всего человек военной дисциплины и государственного порядка, каким бы демократичным он ни казался в общении с механизаторами.

Он вводит в занятия с бригадой военное дело, и все живут

радостным предчувствием сражений, как предощущением

урожайного плодоношения земли.

Эти люди не знают частной жизни. Они живут неделимым на индивидуальности целым. Пространство жизни —

или поле, или административные помещения, но не свой,

крестьянский дом. Индивидуальность персонажей сохраняется только до тех пор, пока они не организованы, пока

они — отстающие.

Кто не помнит незабываемой первой встречи Клима

с бригадой: балагурство Савки (Петр Алейников), ответная

пляска нового бригадира? Происходит невероятное! Организующая сила Государства предстанет перед колхозниками в их собственной, карнавально-праздничной личине. Эта

находка авторов картины разоблачает страшный феномен. Государство, провозгласив себя «народным», как бы по праву присвоило не только труд крестьянина, но и его неофициальный праздник! Фильм держится на грани народного

балагурства и государственного пафоса оборонного фильма, который жанрово оформляется как раз в эту пору.

Это спасает картину от унылой дидактики. Но нормы

установленного государственной идеологией коллективизма остаются непреодоленными. Они необходимы как

политический плацдарм для будущей войны, на самом деле

глубоко враждебной крестьянской идеологии.

Зритель, без различия сословий и индивидуальностей,

выстраивал свой коллективистский оборонный миф и делал

это с помощью государственного кинематографа, охотно

эту помощь воспринимая и преобразуя — например, передоверяя Государству свой неофициальный смех.

Вспомним другой предвоенный фильм о деревне —

ленту Александра Зархи и Иосифа Хейфица «Член правительства» (1940).

Член правительства. Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, 1939

Соль интриги в том, что в условиях социализма «государственным человеком», председателем колхоза, а затем

и «членом правительства» становится традиционно притесняемая женщина-крестьянка. Если говорить о реальности

происходящего, то это глубочайший переворот в психологии крестьянской общины. Создатели же фильма тянутся

к смеху. И если бы не тема вражеских козней, то, вероятнее

всего, сюжет сильно повело бы в сторону комедии.

Более убедительно, нежели происки «врагов», противостояние героине Веры Марецкой со стороны ее супруга

Ефима Соколова (Василий Ванин) и односельчан. Мотивация этого противостояния оправдана самой жизнью крестьян. И, кстати говоря, в этом противостоянии чаще всего

и проступает смех. Между тем «вражеская» тема в фильме,

созданном в самом конце 30-х, вносит в картину и тревожное предчувствие еще не вполне определенной в сознании

самих авторов беды, угрозы.

Существенно для этой картины и то, что в ней частная

жизнь крестьянина вступает в конфликт с подрастающей

общественной жизнью колхоза, члены которого неуклонно

развиваются, приобретают образование, «интеллигентные»

профессии. Так, на первый план выступают уже не сами земледельцы, а «государственные люди». И главное место зани-мает председатель колхоза, удостаиваемая заключительного

слова с «высокой государственной трибуны», до которой она

не умом, как и до всех самых важных законов коллективной

жизни, а «сердцем доходит». Утопия завершает свой круг —

становление героини достигает своего апогея.

Нашему «человеку на земле» никак не удается самоутвердиться в частной жизни. Вначале — из-за тормозящей

силы общины, а позднее — из-за колхозного регламента.

И все же на поверхность кинематографического сюжета

прорывается частное бытие человека, требуя признания

и утверждения.

Особенно внятными эти «деструктивные» тенденции становятся в кинематографе военных лет. Общая беда снимает

верхний, идеологический слой и помогает прорываться живому индивидуально-личностному началу и началу в полном смысле народному — в их взаимодействии.

Такова «Радуга» (1943) Марка Донского. Она тяготеет одновременно к языческому и евангельскому мифам. Через

голову советской идеологии фильм Донского заставляет

эти начала сотрудничать.

Радуга. Реж. Марк Донской, 1943

Староста Гаплик (Николай Братерский) жалуется немецкому коменданту Курту Вернеру (Ганс Клеринг) на сельчан:

«Ничего не могу сделать, господин комендант. Люди все

точно с ума посходили. Молчат и смотрят». Молчание здесь,

страшное для врага из-за своей необъяснимости, есть речь.

Речь крестьян Ново-Лебидивки (а здесь остались принципиально слабые: старики, женщины, дети), накрепко спаявшихся, утратив свои индивидуальности, с обледеневшей, укрытой толщей снега, но не умершей, а «затаившейся на время»

матерью-землей. Теперь они могут изъясняться только ее

«языком» — грозным безмолвием хтонического мифа.

Марк Донской, проводя через сюжет лица жителей

Ново-Лебидивки, соединяя общим переживанием, создает синкретный портрет противостоящей врагу земли. Вбирая в себя отдельного человека, портрет конкретизирует Лик рода. Индивидуализация переносится на какой-то

новый уровень более общей характерности, но ни в коем

случае не анонимности. Качественно новый уровень консолидации людей формирует и особого рода противостояние фашистскому Порядку, который пытается это единство

расчленить, выдавая каждому жителю села определенный

номер. Но божество земли поднимает людей на тот уровень

личной стойкости, который уже недоступен никакой регулирующей системе, в том числе и фашистской. Это уровень

неуничтожимости народного мифа.

Едва ли не каждый эпизод картины обобщается в рамках

крестьянской мифологии, ассимилирующей в то же время

миф о Богородице, становящейся инобытием Родины, Земли. Принципиальный момент для фильма, отличающий его

от других картин тех лет, — в нем нет образа Сталина в качестве отца-демиурга. Не бог-отец, а мать-земля посылает

своих сыновей на жертвенный алтарь.

Олена Костюк (Наталия Ужвий), жена партизана, рожает сына в узилище оккупантов. Его рождение и жертвенная гибель вместе с матерью — первый шаг к возрождению и матери-земли, и крестьян. Неслучайно появление

Олены будет встречено неожиданной для зимней стужи

радугой, а в момент ее смерти земля откроется ручьями

живой воды.

Знаменателен эпизод осуждения и казни старосты партизанами. Гаплик молится на икону, просит ради Бога пощадить его. Дед Охабко (Антон Дунайский) заявляет ему, указывая на икону: «Это не твой Бог, а наш!» И зритель видит

изображение Богоматери с младенцем Иисусом на руках.

А ведь эта икона не что иное, как своеобразная рифма к плакату Ираклия Тоидзе — мать-земля зовет к возмездию!

Фильм завершится проклятием матери Федосьи (Елена

Тяпкина), брошенным в лицо оккупантам. А затем на зимнем

небе, уже второй раз, появится радуга как символ пробуждения и возрождения земли.

Марк Донской, минуя официальную идеологию, черпает силу для сопротивления мировому злу, которое несет

в себе обезличивающий режим Системы, в животворности переосмысленного крестьянами богородичного мифа.

«Радуга» — это наш первый фильм, восстающий против тоталитарного зла, подавляющего живое, земное, материнское в человеке.

В фильме «Родные поля» (1944), поставленном Борисом Бабочкиным и Анатолием Босулаевым, как и в «Радуге»,

предмет изображения — русская деревня времен войны.

Но здесь, во-первых, деревня глубоко тыловая, а во-вторых,

сюжет ее жизни лишен, на первый взгляд, той мифологической обобщенности, которая присуща «Радуге». Напротив,

жизнь деревни разворачивается в документальных подробностях, едва ли не изо дня в день. Вплоть до весеннего

сева 1942-го.

Крестьяне Быковки, в отличие от героев «Радуги», погружены в привычные крестьянские заботы, находя место для печали, но более всего — для радости. При всей

общественно-политической активности председателя колхоза Выборнова (Бабочкин) нет ощущения идеологического акцентирования им происходящего. Но «документальность» изображения деревни не мешает обобщению,

в котором угадывается образ родового (от понятия «род»,

«семья») целого, тесно связанного с землей.

Эпизоды картины строятся на развернутых массовых «выходах» чуть не всей деревни. Эти «выходы» носят

обрядово-мистериальный характер. Возникает ощущение

праздничной свободы существования, карнавального бессмертия крестьян. Официальная идеология, ритуальный

образ Вождя — все это отодвигается на периферию картины. На авансцену выходят не политические, а корневые,

родовые ценности.

Первый портрет, возникающий в фильме, — портрет

А.С. Пушкина, именем которого назван колхоз. Есть здесь

и портрет Сталина — только как фон для привычных официальных призывов. Не этот лик играет главную роль в жизни

крестьянства. Их тотем, их родовое божество — Пушкин.

Под «крышу» этого «тотема» собираются крестьяне не только Быковки, но и соседнего, гораздо менее трудолюбивого

села Ивановка. Сюда перекочевывают сорванные войной

крестьяне Смоленщины вместе с поредевшим стадом коров… На наших глазах «Отцом всех народов», населяющих

многострадальную страну, становится Александр Пушкин,

а государственным центром — деревня Быковка.

И «Радуга», и «Родные поля», при всех явных стилевых

и содержательных отличиях, откликнулись на естественное

стремление крестьянина защитить то, без чего жизнь его

просто немыслима, — землю и дом. Опершись на два эти

основания, крестьянин заявил о праве на частное бытие.

1950–1960-е

В послевоенном кино новое в освоении деревенской темы

связывалось, прежде всего, с восстановлением и укреплением колхозов. Одним из первых здесь был фильм Всеволода Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова» (1952)

по роману Галины Николаевой «Жатва». Сам герой, вернувшийся после серьезного ранения из госпиталя, переживал

обновление, возвращение к жизни вместе с землей, на которой ему назначено было быть председателем колхоза.

Позднее на экране появится целый ряд подобных героев. Они брали на себя непростой груз прямого управления

тем, что мало подчинялось «руководящей линии» партии

и государства. Земля всегда предполагала с собой иные

взаимоотношения, чем директивные. И герои, поставленные в достаточно искусственные условия, должны были

личностно определиться, а значит — противопоставить

себя общинно-коллективистской психологии.

По материалу фильма Пудовкина видно, что оправданный требованиями самой земли стиль руководства в условиях колхоза невозможен. Кинематограф волей-неволей

вскрывал гибельное для колхозов противоречие, заложенное в самой их природе. Это противоречие с особой остротой открылось в появившемся через десятилетие после картины Пудовкина фильме Алексея Салтыкова по сценарию Юрия Нагибина «Председатель» (1964).

Председатель. Реж. Алексей Салтыков, 1964

Становление самосознания крестьянина, подспудное

противостояние его труда колхозной системе — предмет

изображения в целом ряде картин рубежа 50–60-х годов:

«Поднятая целина» (1961) Александра Иванова, «Чужая родня» (1956) и «Тугой узел» (1957, 1988) Михаила Швейцера,

«Земля и люди» (1955) и «Дело было в Пенькове» (1958)

Станислава Ростоцкого, «Простая история» (1960) Юрия

Егорова, «Наш честный хлеб» (1964) Александра и Киры

Муратовых, и другие.

Чужая родня. Реж. Михаил Швейцер, 1956

Образ робкого обновления деревни не выходил в этих

фильмах за рамки официальной идеологии. Процесс преображения села показывался или через сопротивление

героя частно-собственническим инстинктам, или через

появление в послевоенном селе нового клуба, или через

выдвижение на должность председателя колхоза женщины,

или через утверждение в этой должности добросовестного хозяина, чувствующего «власть земли». Но неизменной

константой был колхоз. Его неизбежность и очевидная выгодность для крестьянина виделась в противопоставлении трудной, но насыщенной жизни колхозников унылой,

замкнутой жизни собственников. На этом строилась, например, коллизия «Чужой родни» (по повести Владимира

Тендрякова «Не ко двору»).

Швейцера привлекал «по-толстовски» проповеднический пафос этически напряженной прозы Тендрякова. Так

в картине о жизни послевоенной колхозной деревни вставал извечный вопрос отечественной классики — вопрос ответственности индивида перед «миром», вопрос Совести.

Внешний конфликт «Чужой родни» — столкновение

колхозного и частно-собственнического начал в жизни семьи Федора и Стеши Соловейковых. На самом же деле герой

противостоял общинной безответственности, равно присущей семье собственников Ряшкиных, откуда Федор (Николай Рыбников) взял себе супругой дородную красавицу

Стешу (Нонна Мордюкова), и колхозному «коллективу». Из

глубины сюжета проступала главная черта Федора — его

болезненная совестливость. Ему за все и всех стыдно. И прежде всего — за самого себя. Так едва ли не впервые на экране возникает образ человека «из народа», в духе «высоких»

героев русской классики впавшего в состояние совестливого разлада с самим собой. До войны такой герой мог быть

только «врагом», как тот же Герасим из «Крестьян».

Противоречия внутреннего мира героя, заданные прозой Тендрякова, «подрывают» искусственность «розового»

финала ленты, отсылая зрителя к бескомпромиссно жесткому завершению самой повести. Чем ярче, одареннее индивидуальность автора произведения, исполнителя главной

роли, самого героя — тем острее обозначается конфликт

этой индивидуальности с политической системой. Даже тогда, когда герой готов, кажется, жизнью пожертвовать ради

коммунистических идеалов.

Упомянутый фильм Салтыкова «Председатель» — рассказ об инвалиде войны Егоре Трубникове, вернувшемся

с фронта в родное село Коньково и занявшем пост председателя колхоза.

Фигура председателя Трубникова (Михаил Ульянов), вызвавшая в свое время самые горячие дискуссии в прессе,

утопична. Егор фактически отказывается от личной жизни.

Он одержим жаждой сделать так, чтобы каждый колхозник

мог достойно жить на средства, заработанные собственным

трудом. Но как раз эта цель и неосуществима в условиях

его жизни и деятельности. Уже в силу несовпадения целей

и возможностей он должен идти на самые крутые меры,

управляя людьми и хозяйством (вроде своего «предка» Василия Бортникова). И колхозники в конце концов признают

его право на такой тип руководства! Они преданно, с уважением и даже любовью зовут его — «батька».

Основной фронт «сражений» Трубникова — на

партийно-государственном уровне, где царит абсурд административных методов управления хозяйством. И ничто

не убедит зрителя в перспективности колхоза, когда его познакомят с перипетиями этой борьбы. Зритель должен

согласиться с тем, что только авторитарный способ управления хозяйством приемлем в условиях отечественного

социализма. Он соответствует и вековой психологии русского крестьянина, следующего нормативам общины в облике советского коллективизма.

Егор Трубников в фильме Салтыкова вырастает в фигуру народного вожатого, противостоящего как Вождю,

так и Державе. Только на этих плечах может удержаться

громоздко-зыбкое сооружение колхоза. На плечах кристально (утопически!) честного и фанатически преданного

общему делу Председателя. В иных условиях колхоз ждет

естественная гибель. Плодотворное основополагающее

противоречие картины Салтыкова в том, что авторитаризм

Трубникова, рифмующийся с властью Отца народов, противостоит этой власти, поскольку во главу угла ставит заботу о конкретном человеке. Авторитаризм своеобразного

колхозного «Хоря» противостоит авторитаризму Государства — во имя спасения крестьянина.

Ну а что же сама крестьянская «масса»? Тайны ее мировидения в условиях социализма раскрывались в уникальной картине Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967, 1988).

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж. Реж. Андрей Кончаловский, 1967

Режиссер решил снимать главным образом непрофессионалов. Так он надолго связал себя с жителями села Безводное Горьковской области. Фактически, в картине было

только три профессиональных актера, и среди них — Ия

Саввина, сыгравшая Асю-хромоножку.

p>Фабула картины — любовный треугольник. Ася любит

безалаберного Степана (Александр Сурин) и ждет от него

ребенка. В Асю же давно и преданно влюблен более положительный и основательный, нежели Степан, Саша Чиркунов (Геннадий Егорычев). Действие происходит по преимуществу на полевом стане, во время уборки урожая.

После первого (и последнего) массового показа фильма

в местах съемок «Асю» отвергли как начальство, так и зритель. Суть претензий и с той и с другой стороны была такова: колхозники выглядят на экране некрасивыми, а жизнь —

убогой. Всем хотелось, чтобы колхозная жизнь в фильме

напоминала жизнь счастливых героев «Кубанских казаков»

Пырьева. Но парадокс как раз и состоял в том, что герои

«Аси» были счастливы! Их жизнь казалась им ничуть не менее радостной, нежели жизнь персонажей Пырьева —

отечественному кинозрителю. Другое дело, что это было

субъективным переживанием героев; объективно же их существование представало унылым, даже безысходным.

Режиссеру удалось показать реальность русской деревни эпохи «развитого социализма» и преломление этой

реальности в сознании колхозника, травмированного навязанным мироощущением исполнителя государственной

воли. Особое доверие вызывали и вызывают истории из

жизни персонажей — Деда, Бригадира, Председателя, —

поведанные ими самими. По сути, с экрана звучали реальные факты биографий жителей Безводного. Поражало, что

в историях, страшных, часто жестоких, преобладала сказовая отстраненность. Рассказчики смотрели на свою жизнь

как бы со стороны, как на творение высших, нечеловеческих

сил. А из глубины сюжета проступала тревога, усиливавшаяся звуками танкодрома, действительно расположенного

невдалеке от места съемок. Зыбким выглядело общинно-колхозное счастье, состоящее из травмированных средой

жизней вполне конкретных людей, в том числе и главных

героев — «сторон» упомянутого любовного треугольника.

«Думаю, — размышлял позднее режиссер, — что воздействие «Аси» на искушенного зрителя било наотмашь по

простой причине. Привыкшие к соцреализму, к определенной манере изображения жизни, люди увидели реальность.

Просто реальную русскую жизнь как она есть. И это потрясало. Ибо жизнь эта была чистая и светлая и в то же время

пронзала своей болью, своей нищетой, своей замороженностью. Ибо нельзя было в той Советской России быть несчастным. Не разрешалось. Все были счастливы. А кровь

текла… А стоны не стихали…»3

Финал картины — отчаянный праздник. С водкой, цыганами, пением и пляской. Но стихийное празднество распадается на одинокие человеческие судьбы, исполненные

непридуманного драматизма, своей крупностью подрывающего веселье. Судьбы эти помечены всеобщим отечественным сиротством. Однако люди принимают свою неустроенность с невероятным стоицизмом, граничащим то ли с великой мудростью, то ли с великой слепотой. Фильм, кроме

всего прочего, был и о невозможности в новых исторических условиях народного праздника как такового.

Асю Клячину называли святой, праведницей, едва ли не

дурой, юродивой. За ее образом по сей день угадывается

образ родной земли. Как земля вынашивает и отдает в положенный срок выношенный плод, так и Ася вынашивает и отдает миру своего ребенка. Только принимает его не столько конкретный отец, то есть Степан, сколько представители

Вооруженных Сил страны под Гимн Страны Советов.

Родина (земля) у Кончаловского — «дура святая». Она

готова любить скорее непутевого, чем путевого; скорее

Степана, чем Александра-победителя. От обреченности

любить кого ни попадя состояние неустроенности становится фатально непреодолимым. Но и плодотворным в то

же время, поскольку «община» не в состоянии удержать

неустроенную, а потому ищущую иных пространств непредсказуемую индивидуальность.

1970–1980-е

Наиболее внятно «диалектику» становления героя-крестьянина в литературе и кино второй половины ХХ века

определил Василий Шукшин, хотя формула касалась, кажется, только его лично.

«Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное

положение. Это даже — не между двух стульев, а скорее,

так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя

и плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии

пребывать нельзя, я знаю — упадешь…»4

Уже к середине 70-х внятно обозначился и «шукшинский» тип героя. В год выхода «Калины красной» Лев Аннинский сказал о нем, что он страшно далек от традиционной

патриархальности, поскольку «с корня съехал». Это и есть

определение художественного типа. В русле этой тенденции формировались персонажи картин Глеба Панфилова,

Георгия Данелии, Андрея Кончаловского, Сергея Никоненко, сценаристов Евгения Григорьева, Виктора Мережко.

На мой взгляд, в кино и литературе 60–80-х годов сложились следующие характеристики типа:

Даже когда этот герой уже оторвался от своих корней,

как, например, в «Афоне» (1976) Данелии, в его сюжетной

жизни обязательно проступает деревенское происхождение. Деревня — обязательное начало истории социально-психологического типа, где действуют общинные нормы

бытия, перекликающиеся с регламентом государствамуравейника, по модели Николая Князева, героя одного из

самых ярких рассказов Шукшина «Штрихи к портрету».

Афоня. Реж. Георгий Данелия, 1975

Поэтому в начале сюжета герой еще неотделим от анонимной среды своего существования. Он прочно врос в коллективное «тело», детерминирован и закрепощен им. И ему по душе эта крепь. Он чувствует со средой «семейную» связь. Тем драматичнее неожиданный, но неизбежный разрыв героя с родным, привычным, которое вдруг становится прошлым, изживается в последующем становлении героя. На этом конфликте строятся все сценарии Григорьева, как — отчасти — и фильмы, по ним поставленные.

Но «деревня» в качестве точки отсчета становящегося героя — «уходящая натура». А чаще — плод мечтаний героя. Ведь действительной почвы деревенского дома нет, как нет и самого дома.

Нынешняя реальность бывшего крестьянина — тотальное сиротство. Точнее, трагическое безотцовство. В фильмах с героем «шукшинского» типа передача отцовского опыта в поколениях пресечена. «Виной» — исторические катаклизмы ХХ века: революция, Гражданская война, коллективизация, война Отечественная. События, поглотившие значительную часть мужского населения страны.

Герой инстинктивно ищет самовосполнения в отцовской роли. Однако на его пути возникает преграда в виде государственного патроната. Иными словами, замещение натурального отца — «государственным». Неслучайно же Сталина именовали Отцом всех народов, выступавшим в роли своеобразного большого в крестьянской общине, для которого все члены общины — дети. Такова одна из линий многослойного конфликта «Сибириады» Кончаловского.

Сибириада. Реж. Андрей Кончаловский, 1978

На пути самоидентификации в роли отца герой стремится создать свой дом, уже вне общинно-государственных нормативов. Поэтому в фильмах этого ряда особое место занимает женщина как супруга и мать. Диапазон — от героинь фильмов по сценариям Мережко до созданных Инной Чуриковой в фильмах Панфилова и «Курочке Рябе» (1994) Кончаловского.

С одной стороны, женщина — надежда и спасение (как в «Калине красной»), а с другой — она стремится подменить собой мужчину, взять на себя его ролевые функции. В последнем случае аукаются уже упомянутые демографические превращения в связи все с теми же историческими катаклизмами.

Женщина часто выступает в качестве поглощающего героя лона матери-земли, как в «Трясине» (1977) Григория Чухрая. Такой образ — фактически оборотная сторона катастрофы безотцовства.

А в фильмах по сценариям Мережко она, как улитка, несет на себе уже, кажется, состоявшийся деревенский дом. Он будто уготовлен заранее, заранее наполнен детьми. Один недостаток — в доме нет мужчины. А если и есть, то такой шебутной, как механизатор Степка (Сергей Никоненко) из «Трын-травы» (1976), или беспокойный, неустойчивый в своих привязанностях, как Митька (Михаил Кононов) из «Здравствуй и прощай!» (1973), или случайно набегающий за материальным подкреплением, как в картине «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978).

Но героине-то нужен не странник, не «чудик» из «шукшинских» типов, «съехавших с корня». С таким она нещадно сражается или вовсе его оставляет. Поэтому появляющийся к финалу кандидат в супруги кажется вполне утопической фигурой. Искомый «прынц» — иллюзия, как и сама фигура крестьянки, нерушимо удерживающей дом.

На самом деле там, где изображен прочный фундамент крестьянского дома, в реальности — шаткий остов. А мужчина (муж, отец) превращается в странника. Он попадает в пространство вокзальной неустроенности, все явственней проступающей сквозь мираж деревенского дома.

«Шукшинский» герой окончательно утрачивает связь с землей, требующей оседлости. Профессия же, соответствующая его нынешнему состоянию, — шофер. И это метафора: машина — дом на колесах для крестьянина без земли в таких фильмах, как «Мы, двое мужчин» (1963) Юрия Лысенко и «Случайные пассажиры» (1979) Михаила Ордовского).

Симптоматичное определение выродившемуся на рубеже нового века шукшинскому «чудику» вынес в начале 90-х Михаил Эпштейн, усмотрев вектор его эволюции — от «чудаков» к «мудакам». «Чудак — личностный вызов всеобщему здравомыслию, мудак — стертый образ общественного безумия», — заключил ученый.

Действительно, смутны цели нынешних странствий «крестьянского сына» (Иван Васильев), если эти цели вообще существуют. В «Сибириаде» Кончаловского старший Устюжанин на заре ХХ века рубится сквозь тайгу, все же имея направление — «на звезду». А уже его внук Алексей — бездомный скиталец по определению — в конце концов сгорает в пламени нефтяного фонтана, которым охватывается и родовое кладбище Елани. Уходят из распадающегося крестьянского мира неведомо куда герои экранизаций произведений Василия Белова, Владимира Крупина последних десятилетий — например, «По 206-й» (1989), «Сам я вятский уроженец» (1992) Виталия Кольцова, — а сам этот мир становится жертвой новой беспощадной реальности, которую трудно назвать цивилизацией.

После «Сибириады» для начала 80-х знаковым стал фильм Элема Климова «Прощание» (по повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой»), задуманный погибшей чуть не в первый день съемок Ларисой Шепитько. И это обстоятельство, и содержание творчества самого Распутина в 80-е годы, и то, что герои и книги, и фильма или обряжали свои избы как покойников, или просто предавали кремации, чтобы затем и самим уйти в небытие вместе с уходящей под воды искусственного моря деревней Матерой, — все говорило об устойчивости в тех произведениях, которые связаны с темой деревни, атмосферы Всеобщего Прощания с родной почвой. В воздухе времени уже хорошо чувствовалась гарь погребальных костров прозы и кинематографа второй половины 80-х — 90-х годов.

Прощание. Реж. Элем Климов, 1982

У нас каждый и живет оттого,

что свой гроб имеет5

Знаковым для завершения темы «человек на земле» на рубеже 1990-х — 2000-х годов мне видится фильм Александра Гордона «Пастух своих коров» (2002), снятая по повести Гарри Гордона. Эта лента — в своем роде социально-психологический, философско-этический эксперимент на

тему возвращения к почве, к крестьянским корням.

Пастух своих коров. Реж. Александр Гордон, 2002

Сюжет картины строится по классическому образцу испытательного странствия: герой проделывает путь от крестьянского родительского дома к крестьянскому же, но своему. Он с самого начала отвергает дачный, по его определению, образ жизни современного сельского жителя, не связанный с прямым погружением в природу. Уже в начале картины Николай (Владимир Черняев) впитывает угрожающий и влекущий зов природного пространства: земли, воды, неба. Суть предназначенного ему испытания и состоит в том, что человек идет на этот зов, доверяется ему, отвергая социальную «дачность». Он отвергает социальное в себе, жертвуя возможной семьей, вообще человеческой средой, отграничивая себя от всех дачников, то есть от людей, далеким островом в природном нутре, где пытается соорудить свой то ли дом, то ли баню, подобно тому, как птица вьет гнездо, зверь роет нору.

Он становится в полном смысле Пастухом своих коров (теперь это его обрядовое имя) — то есть и не возделывателем, и не воспроизводителем жизни, — погружаясь в первобытность существования. В конце концов, он принимает и природную веру, уходя от Церкви к Коровьему богу. Путь в эту сторону неизбежно становится испытательным путем в Страну смерти, который он совершает едва ли не в прямом смысле, перевозя по зимней реке тело своего умершего отца на далекое кладбище.

В бытии, которому доверился и которое принял герой картины Гордона, нет времени, как нет социальности, а значит, не может быть и дома как отъятого от природы, ограниченного от нее куска, места (жительства). Возможно лишь общежитие с природным, слияние и растворение в нем. Собственно, этого и чает герой, мечтая о прозрачно-призрачном коровьем Рае, белом, как молоко.

Сруб, который тешет Николай, не сосновый, а осиновый. Он будто осиновый кол для себя готовит. И Природа «кол» этот в него и вгоняет. Грозовой ночью нечаянно обломившаяся ветка дерева подталкивает осиновое бревнышко с вершины сруба, и оно, падая, придавливает-вдавливает в землю человека, расположившегося на ночлег у основания своего недовоплощенного строения. Совершается жданное: Коровий бог принимает жертву. Может быть, впервые за весь фильм зритель видит ясное, просветленное, озаренное благостной улыбкой лицо Николая, узревшего Ангела — морду коровы над собой.

Но это его и только его ангел! Фильм недвусмысленно утверждает окончательную и бесповоротную погибель «крестьянского сына», измученного метаниями в вокзальном пространстве страны. Воистину: «…одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как

страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю — упадешь…»

1 Экранизация первой книги сделана Ю. Райзманом в 1939 г. Назад к тексту.

2 История советского кино. 1917–1967: в 4 т. М.: Искусство, 1973. Т. 2. С. 277. Назад к тексту.

3 Кончаловский А. Возвышающий обман. М.: Совершенно секретно, 1994. Назад к тексту.

4 Шукшин В. Монолог на лестнице // Шукшин В. Калина красная. М.: У-Фактория, 2004. Назад к тексту.

5 А. Платонов, «Котлован» (1930). Назад к тексту.