Немного о музыке в кинофильме — «Темы с вариациями» Николая Каретникова

В «Издательстве Ивана Лимбаха» вышла книга выдающегося композитора Николая Каретникова. В списке его киноработ — минимум 70 картин. Он писал музыку для фильмов Александра Алова и Владимира Наумова, Марлена Хуциева, Ильи Авербаха и многих других. С любезного разрешения издателей и Фонда Николая Каретникова мы публикуем фрагмент издания — статью о музыке в кино, и горячо советуем купить «Темы с вариациями» на сайте издательства.

С 1963 года и вплоть до начала перестройки я был почти лишен возможности исполнять свои сочинения в Советском Союзе. На протяжении двадцати пяти лет единственным способом выжить стала для меня композиторская работа в кинематографе и драматическом театре. Более чем пятьдесят игровых фильмов и сорок драматических спектаклей дали мне возможность не только существовать и писать так называемую «чистую» музыку, но и позволили не прерывать практики работы с оркестром. Я имел возможность проверить в этой практике некоторые свои экспериментальные соображения.

Музыка создает некий суррогат того, чем актер должен был бы наполнить свою роль, или того, что должен был поставить режиссер.

Эта работа принципиально отличается от работы над «серьезной» музыкой, я как бы приобрел вторую специальность, поэтому возникло желание поделиться некоторыми соображениями об этой моей второй специальности. Естественно, в своих рассуждениях мне приходится опираться главным образом на практику советского кинематографа.

Сегодня в музыкальном решении фильма приходится по-прежнему часто встречаться с механическим воспроизведением давно отработанных схем. Это, к сожалению, относится и к большому числу фильмов, которые по другим показателям являются первоклассными. Известны определенные типы использования музыки: «оперные», характерные для игрового фильма 30-х годов, иллюстративные — наиболее распространенные во все времена звукового кино. Оба типа благополучно дожили до сего дня и спасают длинные шеренги режиссеров от полного или полупровала. В этих случаях задача музыки предельно проста: как бы плохо ни играл актер, как бы плохо ни была поставлена сцена — музыка создает некий суррогат того, чем актер должен был бы наполнить свою роль, или того, что должен был поставить режиссер. Наполнение происходит впрямую, ни о каком втором плане, контрапункте или какой-то драматургической идее речи не идет. Когда же изображение становится уже совершенно беспомощным, музыкальное сопровождение создает видимость смысла или эмоций простым заполнением временного пространства.

Однако трудами отдельных талантливых мастеров начинает выкристаллизовываться некая возможность использования музыки как самостоятельного, глубоко выразительного и весомого элемента кинематографической модели. Даже не прямой и значительный контрапункт (как это уже бывало), а самостоятельное развитие музыкальных образов, несущее важную авторскую мысль.

Вместе с работой художника, оператора и актеров музыка составляла условную стилистику, обозначенную в знаковых системах.

Когда режиссерская концепция вмещает в себя огромное разнообразие идей, переживаний и способов их выражения, возникают новые требования к музыке.

В последнее десятилетие музыки в хорошем фильме становится меньше, а роль ее значительно возрастает. Она стала более человечной, интимной, она перестает создавать некий исторический напор, начинает выражать точку зрения каждого отдельного художника, его миропонимание, его индивидуальную интерпретацию материала.

Думаю, что для композитора, работающего в кино, понятие «музыкальная драматургия» весьма конкретно — это нахождение единой сквозной музыкальной темы, объединяющей всю музыку и все пластические видоизменения характера этой темы. Материалом может быть и развитая мелодия, и одна короткая фраза, и некий музыкальный «шум» или несколько аккордов. Когда и режиссер, и композитор достаточно тщательно, ненавязчиво и осторожно прослеживают развитие такой главной темы, можно говорить о состоявшейся музыкальной драматургии (сейчас я намеренно не касаюсь других элементов фонограммы фильма и их соотношения с музыкой — особенно шумов, так как это отдельная тема, имеющая свою технологическую проблему: тандем «звукорежиссер — композитор»).

В «Первороссиянах» же воплощалось даже не то, что думают и чувствуют люди, о которых рассказывает экран, а то, что думает и чувствует по поводу происходящего режиссер-постановщик.

Разумеется, жизнь кинематографа столь разнообразна, что встречаются и самые неожиданные конструктивные или коллажные построения, своего рода «лоскутные одеяла». В этих случаях речь о «лоскутной» музыкальной концепции может идти только тогда, когда через нее выражен исходный авторский замысел, а не иллюстративный набор музыкальных кусков. Заведомая эклектичность может быть предопределена жанром или драматургией целого, заложена в самом генеральном плане постановки. Языковое единство всех музыкальных фрагментов фильма и их стилистическая общность должны быть также изначально обусловлены; чаще всего они определяются индивидуальностью выбранного режиссером композитора.

Стилевое единство музыки к фильму не всегда представляется мне абсолютно необходимым, но там, где оно действительно желательно, режиссер должен внятно и точно оговорить это единство.

Решающее слово — за интуицией.

На исходном этапе работы определяются и степень зависимости музыки от изображения, и внутренние связи между ними. Эти связи могут быть прямыми, определяемыми жанрами, присущими эпохе, в которой происходит действие. Если речь идет о XIX столетии — это одна стилистика и приемы музицирования, начало нашего века — другие, в предвоенную пору — третьи и т. д. Отсюда и доминирующие жанры: XIX век — часто вальс; 20-е годы — танго, блюз; 40-е годы — буги, 50-е — рок-н-ролл. В этих случаях историческая реальность документируется жанровой музыкой.

Однако для некоторых режиссеров такое документирование не является необходимым и существенным. Назову хотя бы Феллини. Он человек цирковой, в его лентах огромное количество скрытых и явных клоунад: откровенные, полуприкрытые и скрытые совершенно. Он редко выходит на полный, «черный» серьез. Цирк для него — некая форма существования, исконно присущая человечеству. В этом уникальность его взгляда на мир, его личная автобиографическая черта. Многие его фильмы — это различные моменты его биографии, которые он достаточно последовательно воспроизводит. «Клоунское» начало ощущается во всех компонентах его фильмов. Музыка имеет как бы цирковую подкладку, объединяет реальное и призрачное, подлинное и фантастическое. Цирковые марши, галопы, пародийные куски сопровождают его фильмы, являются их органической принадлежностью и важным авторским признанием. Поэтому объективное историческое время менее важно для Феллини.

«Первороссияне»: контекст кинопроцесса

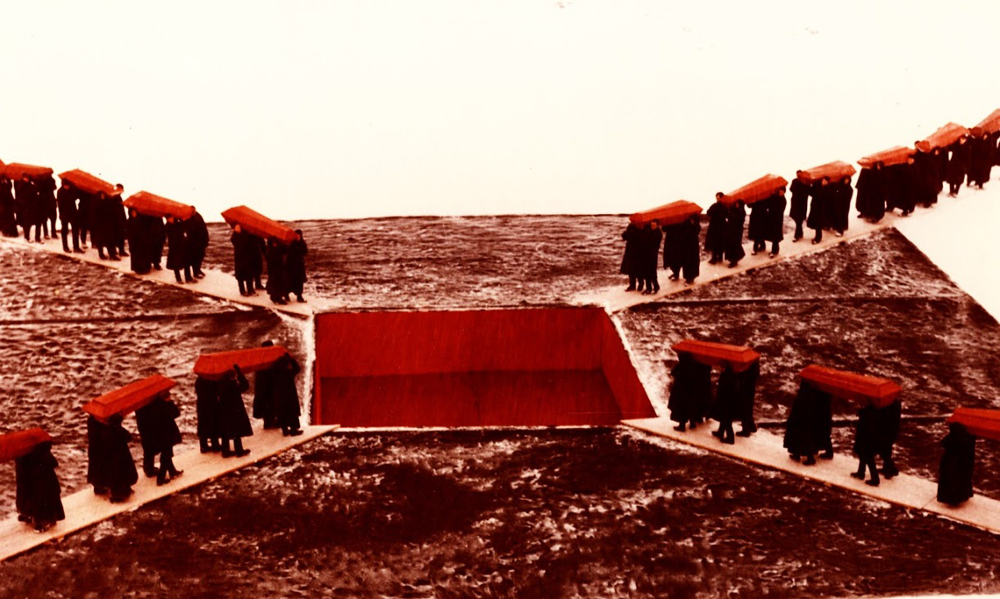

Работа с каждым режиссером складывается особым образом. В работе над фильмом «Первороссияне» — он снят в 1966 году и до сих пор не разрешен к показу — я встретился с Евгением Шифферсом, который предложил мне выполнить совершенно оригинальные задачи, некую особую игру. Ради нее убирались реплики, убирались шумы. Каждому звуковому компоненту уделялось особое внимание — если это, к примеру, шум, то только самый характерный, имеющий драматургическое значение и как будто бы ранее нами не слышанный (остальные, обычные шумы вообще опускались). Такой шум невероятно усиливался; и скрип двери, к примеру, звучал так, как будто открывались огромные крепостные ворота (следует помнить, что лента делалась за пятнадцать лет до «Мой друг Иван Лапшин» А. Германа). В подобной звуковой системе музыка должна была взять на себя совершенно особые функции. К примеру: едет всадник, нужно передать настороженность, напряжение, его готовность к действию, но еще и изобразить скок лошади, так как стук копыт сознательно не подкладывается. И такие вот задания по всей ленте. Главы в фильме были цветными: синяя, черная, красная и т. д. Соотношение музыки с цветом диктовалось разнопоставленными задачами: траурная черно-белая глава шла на траурном марше, в голубой же главе, смыслом которой была некая обреченность, напротив, музыка должна была предложить мир надежды. Эта же тема переходила в финал ленты. Вместе с работой художника, оператора и актеров музыка составляла условную стилистику, обозначенную в знаковых системах.

Модель фильма может формироваться на уровне внутреннего мира человека, и это будут одни средства; если она определяется внешними обстоятельствами, то и средства будут совсем иными. В «Первороссиянах» же воплощалось даже не то, что думают и чувствуют люди, о которых рассказывает экран, а то, что думает и чувствует по поводу происходящего режиссер-постановщик.

От музыки режиссеры потребовали следующее: она должна быть простой, народной, архаичной, походить на Баха и при всем этом быть шлягером.

Вообще говоря, трудно определить, как находится общее, единое решение фильма, — здесь есть некий магический момент, и только благодаря импульсам, идущим с экрана, начинаешь чувствовать, какая музыка тут может быть и как ее надо выстраивать. Решающее слово — за интуицией.

Иногда режиссеры очень много и увлеченно пытаются объяснить, чего бы они хотели от музыки, и по этим объяснениям часто становится понятно, что они более чем туманно представляют себе, какое именно решение им необходимо. Именно так случилось в работе над «Легендой о Тиле». От музыки режиссеры потребовали следующее: она должна быть простой, народной, архаичной, походить на Баха и при всем этом быть шлягером. Из этого перечня в отдельных случаях можно составить пары, но сложить три из вышеперечисленных свойств представляется мне практически невозможным, обо всех пяти я уже не говорю. Лишь постепенно выяснилось, что А. Алову и В. Наумову было необходимо то, что стало модным в момент создания ленты (70-е годы), а именно: Вивальди и итальянский XVIII век. Отсюда возник острый конфликт между мной и режиссерами. Быть может, в другой ленте, которая рассказывала бы о более простых делах, нам более близких и легче нами понимаемых, такая драматическая ситуация не родилась бы, но здесь речь шла об экранизации известного произведения, которое я очень любил и хотел с ним работать вне кинематографа. У меня, естественно, была выработана собственная точка зрения, своя психологическая и музыкальная концепции.

В работе с теми же режиссерами над «Бегом» был длительный период «притирания», так как речь шла опять же об экранизации классики, но общая позиция была все же сформулирована, и конфликт постепенно разрешился. В «Тиле» же конфликтная ситуация длилась от начала и до конца работы. Возможно, конечный результат возник все же благодаря этому конфликту. Все отличалось от моих представлений: и трактовка главного образа, и сама манера повествования, в которой педалировались и доминировали мрачные, гнетущие интонации и нивелировалась или совершенно исчезала бурлескная, карнавальная природа книги де Костера. Смерть торжествует на протяжении всей ленты, музыка же не способна утверждать негативное начало, ее онтологическое свойство — утверждение жизни.

Сам выбор музыкальной стилистики казался мне неправомерным. Пусть речь шла о XVIII столетии, но ведь с XVIII веком связано в первую очередь имя Баха, а не Вивальди, Торелли и всех тех милых итальянцев, которые тогда вошли в моду.

Режиссеры стремятся утвердить серьезность и значительность того, о чем они берутся повествовать, и для этого утверждения привлекают Баха.

Понимая, что такого рода взаимоотношения между режиссером и композитором — вещь опасная, чреватая самым неприятным итогом для самого фильма, я все же ничего не смог с собой поделать, не смог послушно вытянуть руки по швам. «Тиль» был нашей последней общей работой.

Возможно, уместно, отталкиваясь от истории работы над «Тилем», очень конспективно проследить изменения киномузыкальной моды за тот период, который я могу вспомнить и постараться осмыслить.

Поначалу в звуковом кинематографе царила иллюстративная таперская музыка, что досталась звуковому кино по наследству от немого. Я говорю не о редких исключениях — работах отдельных талантливых режиссеров, — а о потоке общей средней продукции. В 40–50-х годах наступает эра чрезвычайно разбавленного, «голливудизированного» Рахманинова, что было несколько более высокой ступенью иллюстративности (к счастью, итальянский неореализм опирался на национальную народную музыку). В 60-е годы и у нас, и на Западе начинается увлечение Бахом. Режиссеры стремятся утвердить серьезность и значительность того, о чем они берутся повествовать, и для этого утверждения привлекают Баха. Бах — в силу своего фантастического универсализма — оказывается пригодным для самых различных фильмов как у нас, так и за рубежом. Часто даже в тех случаях, когда композитор не ставил себе задачу стилизации под Баха, у него нет-нет да и проскальзывали расхожие бахообразные завитушки. Музыка Баха выдерживает любые задания по очень простому и никем более в истории музыки не повторенному свойству: Бах не заинтересован в конечном результате — он не заботится об успехе, но не особенно заботится и о слушателе. Он думает только о музыке, и его музыка дает всеобъемлющее, универсальное представление о духе и мироздании. Поэтому она так легко и органично входила в структуры любых фильмов режиссеров различной степени одаренности, часто в весьма подозрительных ситуациях, и иногда рождала незапланированные комические эффекты.

Затем обозначился период бита, использование которого стало тотальным и началось с того, что Баху резко, до громыхания, усилили басы, после чего стало возможным обходиться и без Баха, оставив одни только басы.

На смену бита явилась музыка XVIII века. В 70-е годы итальянские композиторы, старшие современники Баха, оказались чрезвычайно «современными» и совершенно необходимыми кинематографу. В XVIII веке не было такого четкого разделения на так называемую «легкую» музыку и музыку серьезную. И можно сказать, что эти итальянские композиторы, при всем их очаровании и талантах, писали для своего времени все-таки музыку облегченную. И не случайно, что подуставшие от Баха режиссеры захотели облегченного варианта будто бы того же самого серьеза, но в более простых и доступных формах.

Наверное, обращение к фортепиано явилось своего рода реакцией, отталкиванием массивного и вполне утомительного звука рок-оформления.

Музыка «а ля Вивальди» затопила экраны, а мои сотоварищи-композиторы сетовали: один режиссер только и просит, чтобы было похоже на Вивальди, а другой в приказном порядке заставляет брать его фразы и приспосабливать их. В работе над «Тилем» режиссеры не называли имени Вивальди совсем, но постепенно, эмпирическим методом выяснилось, что требуется именно он.

К концу 70-х наступила эра рока, того коммерческого жира, что пришел с рок-оперой и который теперь так обильно смазывает вторжение массовой культуры во все области искусства.

Одно время вступило в моду оформление фильма камерным звуком солирующего фортепиано. За последние несколько лет это было предложено мне трижды, и я, как мог, постарался все же избегнуть этого. Наверное, обращение к фортепиано явилось своего рода реакцией, отталкиванием массивного и вполне утомительного звука рок-оформления. Удивительно только, что реакция наступила столь быстро.

Когда работаешь с эпической лентой, то эта работа, возможно, не предполагает того строгого монотематизма, о котором говорилось выше и который представляется мне почти всегда желательным в психологической драме. Ей часто подходят камерные средства: малый состав оркестра или ансамбль, солирующие инструменты и особая интимная манера звукозаписи, — все для того, чтобы внимание сосредоточивалось на внутренней душевной работе.

Музыка же — компонент, обращающийся к душам зрителей самым коротким и быстрым путем.

В фильмах Антониони музыкальные фрагменты кратки, выпукло выразительны, но не отдельны, музыкально не самодостаточны. Часто это даже не музыка, а некая шумомузыка, выражающая ад, царящий в душах его героев. Это всегда мир одиночества. Отсюда необходимость и сольных инструментов, и камерных составов, и, временами, большой сложности звучаний — в пограничных ситуациях в сознании человека происходят сложнейшие процессы, которые не могут быть выражены привычными и легко воспринимаемыми способами.

Для меня работа над музыкой фильма начинается с эскизов на двух строчках. Записывая их, я уже знаю, какой будет инструментовка, так как обычно слышу тембр даже раньше, чем сам тематический материал. Характер и содержание фразы в значительной мере определяет инструмент, на котором она будет сыграна. Окончательная детальная инструментовка — для меня предпоследний этап работы, так как последний этап — запись оркестра. Здесь также существует одна занятная трудность — режиссер настолько привыкает к звучанию музыки в фортепиано, что воспринимает звучание оркестра как нечто, совершенно в данной музыке не предполагавшееся, и перебороть это ощущение бывает иногда очень и очень сложно.

В сегодняшнем кинематографе я, не боясь повторения, выделил бы прежде всего смысловые функции музыки — она должна работать на главную мысль ленты. Разумеется, мысль эта, выраженная и в сюжете, и в диалогах, и в актерской работе, и подчеркнутая в музыке, может создать нежелательный эффект — масло станет еще масленее. Однако глубокая мысль нуждается в различных средствах выражения и в различных поворотах, чтобы ее можно было воспринять многомерно, как мысль именно глубокую. У кинематографа есть множество возможностей, чтобы каждое художественное средство, каждая его составляющая, не дублируя друг друга, служили выражению такой мысли. Музыка же — компонент, обращающийся к душам зрителей самым коротким и быстрым путем.

В фильмах Феллини композитором тоже, мне кажется, работал сам Феллини.

По моему убеждению, песни в фильмах носят, так сказать, «упрощающий» характер и часто, к сожалению, выглядят как вставные номера, дожевывая уже вполне очевидную авторскую мысль и покрывая ленту коммерческим глянцем. Они всегда, на мой взгляд, — принадлежность массовой культуры. Правда, к фильмам с песнями В. Высоцкого и Б. Окуджавы это не относится.

Сейчас происходит процесс внутреннего преображения кинематографа. Он все чаще и чаще заявляет о себе как искусство, равновеликое другим искусствам, существовавшим до его появления. Видимо, это стало возможным потому, что он постепенно накопил свою собственную лексику, переварив лексику входящих в него иных искусств. В фильмах отдельных, редких режиссеров открываются удивительные перспективы. Таковыми мне представляются, например, работы Отара Иоселиани. Он сознательно уходит от прямой линии развития сюжета, мало того, он иногда даже не оставляет фрагментов прямого сюжетного хода, и оказывается, что в этом и нет необходимости. Существование начинает восприниматься как параллельно идущие пунктирные линии, не подверженные авторскому произволу. Появляется некое высшее выражение жизни — то есть то, к чему обычно так стремится искусство кино. И это, по-видимому, высший принцип искусства вообще. Аналоги выстраивания подобных форм мы встречаем в музыке, прежде всего у Баха, Вагнера и Малера. Кинематограф же оказывается близок литературным открытиям Марселя Пруста, который так прихотливо, как будто спонтанно, но вместе с тем совершенно последовательно отображал и мыслительный, и интуитивный, и самый жизненный процессы.

Мне кажется, что вся великая музыка формообразуется по принципу «береговой линии», при всей сложной и зачастую скрытой очевидности хода от начала к завершению. Определяемые фундаментальной силой тяжести направление и мощь потока остаются главными и незыблемыми, но то, как поток выражает себя, как он живет, обнаруживается как раз на стыке потока и берега (а ведь твердь фундаментально статична), в чрезвычайной прихотливости береговой линии. Береговая линия создает как бы ощущение случайности — на самом же деле она генерализована основными действующими силами и их векторами. В искусстве это проявляется четко, и ясно, как особая авторская система. Такая система есть во всех фильмах Иоселиани, снятых на родине. Это как бы верх безыскусственности, который и создает впечатление самого высокого искусства. Здесь начинается совсем новая работа с музыкой, ибо с музыкой он работает так же, как с любым другим элементом кинематографа. В его фильмах я никак не могу вычленить работу композитора, я вижу работу Иоселиани и только Иоселиани. Впрочем, в фильмах Феллини композитором тоже, мне кажется, работал сам Феллини.

Композитор в кино лицо подчиненное — таковы, увы, условия игры.

Любопытно, что в поразительной ленте Параджанова «Цвет граната», которая и в драматургии, и особенно в монтаже развивается по тому же принципу «береговой линии», этот принцип совершенно не применен к музыкальному решению — оно традиционно иллюстративно, что отмечаешь как заметную слабость столь единой и необычайно поэтичной работы. По-видимому, принцип введения в ленту музыки не был додуман режиссером так, как были додуманы и доведены до высочайшего уровня остальные ее компоненты.

Как бы это ни было обидно для всех участвующих в процессе создания кинофильма и для композитора в частности, главным в этом процессе является режиссер, его миропонимание, его творческое «Я». Режиссер есть та точка, в которой сходятся все линии, объединяются все воли и таланты работающих над фильмом людей. (Сколь же многое зависит от того, насколько режиссер подготовлен к своей деятельности! Мне помнится, что в 1965 году в музыкальный отдел «Мосфильма» явился молодой, но уже не начинающий режиссер и потребовал для написания музыки к своему будущему фильму… С.С. Прокофьева.) Кино в значительно большей мере, чем театр, искусство одного человека. Композитор в кино лицо подчиненное — таковы, увы, условия игры. Есть даже случай, когда композитор бывал сильным в работе только с одним-единственным (но, правда, великим) режиссером и более ни с какими другими, а их у него было более чем достаточно.

Однако композитор способен внести в режиссерский замысел свои вкусовые и интеллектуальные коррективы, найти возможности только присущими музыке средствами максимально усилить впечатление, получаемое от ленты. Когда режиссер и композитор думают в одном направлении, в одном ключе, тогда их сотрудничество органично, тогда это счастье, наслаждение, и тогда можно ожидать особенно высокого результата.

1983