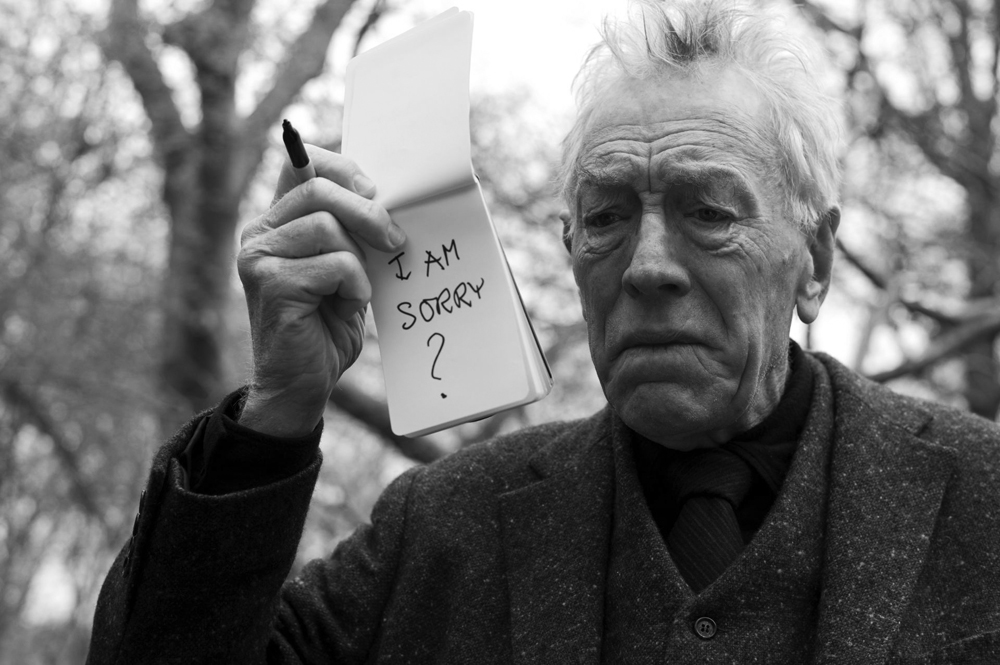

Макс фон Сюдов — Человек, у которого был вопрос

Ушедший в марте этого года Макс фон Сюдов был больше, чем актер, больше, чем феномен. Печальный рыцарь стал символом кинематографа. И сегодня мы предлагаем вам нечто большее, чем просто текст о нем, развлечение в вечерний час. Эта огромная статья, написанная Лилией Шитенбург для готовящегося номера «Сеанса», под стать своему герою.

Из четырех важнейших «фонов» в истории кинематографа (трое других фон Штрогейм, фон Штернберг, фон Триер) он единственный настоящий: отец, ученый (антрополог, фольклорист), профессор университета в шведском Лунде — из померанского дворянства, мать, школьная учительница — урожденная баронесса фон Раппе. Макс фон Сюдов. Впрочем, не Макс — Карл Адольф, Максом он стал после армии — это армейская кличка, согласно легенде, имеющая какое-то отношение к «блошиному цирку», в общем, веселое клоунское имя. Похоже, он практически с самого начала знал о себе кое-то важное. В сердцевине всего, через что ему было суждено пройти, твердел кристалл клоунады. Он прямо смотрел в пустые глаза бога и дожил до девяноста — по отдельности такое случается, вместе это почти немыслимо.

Комедиант

Как-то раз посмотрел «Сон в летнюю ночь». Еще школьником. Этого было достаточно. Дальше был школьный драмкружок, учеба в студии стокгольмского Драматена, дебют в театральной труппе с Ингрид Тулин. На сцену Драматена впервые вышел в массовке «Дэвида Копперфильда», дебютную роль со словами получил в «Эгмонте» Гете. Своего первого Пера Гюнта сыграл еще в 1952, сразу после учебы. Первого Генриха IV Пиранделло — в следующем сезоне. И та, и другая роль — вместе с шекспировским Просперо — вернутся к нему не раз. Поэт и мечтатель, насмерть схватившийся с ибсеновской «Великой Кривой» (то бишь, с космической энтропией), сумасшедший король, который сам выбирает себе иллюзии, и великий одинокий волшебник, отдавший свою магию за возвращение к людям, — все это до 25, и дальше по кругу (а еще среди прочего Фауст, мольеровский Альцест и Сергей Сергеич Паратов — свою театральную карьеру Макс фон Сюдов если прерывал, то обычно ненадолго, возвращался и в Драматен, и в Вест Энд, и на Бродвей). В 1955 он перебирается в театр Мальмё и встречается там с Бергманом. Вместе они сделают «Пер Гюнта» и «Мизантропа». Это только из великого.

Лицо

Таких нет. Быть не может. Такие лица, говорят, делали в XI-XII веке, да и то — из камня высекали, по дереву резали. Длинное, узкое, сплошные вертикальные черты, глубокая складка между бровей, все линии — вверх, не лицо — собор. Льдистые северные глаза — стеклышками витража. После Возрождения все уж было не то. Если поверить, что такое лицо может быть у человека, у актера, тогда придется поверить и в горгулью, выбитую в сером камне по соседству, и в длинноносых узколицых святых, и в единорога, да бог весть во что еще.

…Рыцарь всматривается в лицо замученной ведьмы, чтобы разглядеть в нем присутствие дьявола, а за ним — возможно — Бога, мы вглядываемся в лицо рыцаря, потому что оторвать глаза невозможно, и кто уже на кого смотрит, кто кого видит — не важно, круг замкнут, взгляд самоценен, кино как есть, железная хватка бергмановского крупного плана.

Когда вечности пришлось немножко потесниться, уступая игре, подчас откровенно легкомысленной, метаморфозам актерского облика не было конца.

У рыцаря светлые коротко стриженные волосы, темная, сожженная в Святой Земле кожа — светотень Гуннара Фишера делает волосы человека без возраста то ли золотыми, то ли седыми, глаза — нереально белыми, а линии туго обтянутых кожей высокого лба и скул — подобием архитектурных дуг в куполе храма. Плоти на этих костях почти не осталось за ненадобностью — только дух. Когда доводится вспоминать фон Сюдова, вспоминается прежде всего он — Антониус Блок, рыцарь из «Седьмой печати» Ингмара Бергмана. Человек как таковой, инвариант Божьего замысла, даже если не было никогда ни замысла, ни Бога.

Но точно ли это он? Точно ли нет ничего, никого другого? Стоило изменить ракурс, переставить свет, снять грим — лицо становилось молодым, ресницы — белесыми, взгляд — доверчивым, прозрачным, ироничным, жестким — любым. В «Земляничной поляне» фон Сюдов появлялся на несколько минут в роли необыкновенно услужливого, простодушного владельца автозаправки — бесплатно налил бензина Шёстрему, уважал старика очень. Добавить к простодушию витальности пополам с откровенной глуповатостью — и получался молодой господин Андерссон («У истока жизни»), будущий (впрочем, несостоявшийся) отец, жизнерадостный трогательный простак: рот до ушей, несуществующие бровки домиком, хороший мальчик очень старается быть мужчиной, у него здорово получается, только горе ему не под силу, Бергман отпускал его из сюжета до известия о смерти младенца.

Бергман купить

Стоило взять это лицо в кавычки романтического грима — вороной парик, демоническая бородка, черные брови вразлет (так выглядел, кстати, и его Альцест в «Мизантропе») — глаза наливались страдающей тьмой, и господину Альберту Фоглеру, магу, не требовалось иных гипнотических приспособлений. В «Лице» вертикальные линии сдались горизонтали — доминантой стал изгиб рта, резкого, плотно сжатого, презрительного, измученного. Этот кривой рот трагической маски со временем сделается фирменным знаком — фон Сюдов даже улыбается обычно, не разжимая губ, с опущенными кончиками. У его улыбки сложная траектория — как и у эмоций, которые за ней стоят. Так смеются стоики.

В 1960 году — первый совместный фильм со Свеном Нюквистом. Хозяину Торе из «Девичьего источника» нет никакого дела до собственной красоты, как нет до нее дела березе, которую он вырывает с корнем. Нюквист умел смотреть на фон Сюдова по-особому, увидел не только лицо, но и тело — ничего лишнего, никаких атлетических украшений, строгая функциональность, как и в стиле игры. Этой силы — мало, красоты — мало (как мало оказалось красоты и невинности убитой дочери), для оправдания мира нужен Бог, да только где он, нет Бога — но вот есть источник, чудом явившийся из-под земли. Худые костистые руки рыцаря, соединенные в молитве, превращались в гигантские окровавленные кулаки Торе.

Недостоверность, приглушенность, недостаточность внутреннего текста — залог неотвратимости взгляда.

Светотень черно-белого кино 1960-х лепила из лица Макса фон Сюдова престранные формы: актер мог спрятаться, почти исчезнуть за очками в толстой оправе, «Сквозь тусклое стекло» из-под них проглядывала сентиментальная, корректная и по-мужски самолюбивая посредственность, искренне страдающая от невыносимых болезненных приступов не до конца присвоенной женщины. В «Любовнице» (1962) Вильгота Шёмана (своеобразном «Июльском дожде» и «Любить» шведской новой волны) модные очки, треугольное лицо и изломанный арлекиний рот работали как непроницаемая маска безукоризненного офисного клерка. До той поры, пока Биби Андерссон не пыталась сбежать — тогда маска слетала, и герою фон Сюдова на несколько ослепительных секунд хватало неукротимой решимости, чтобы тащить женщину, ее чемодан и ее сомнения вдоль по вагону поезда — с тем выражением упорства и сосредоточенности, с которым не рискнула спорить даже смерть.

В «Причастии» камера приближалась так близко, что гигантский, с внушительными залысинами череп несчастного самоубийцы словно раздувался от ужасающей мысли о Китае, атомной бомбе и грядущем хаосе, маленькие беззащитные глазки моргали из под детских пуховых бровей, делая из мученика почти урода. Грима требовалось немного — в основном все решала «внутренняя гримировка» и уникальная фотогения, чуткая к любой перемене света и ракурса.

В спорах с Бергманом Нюквист определил, что делать с фон Сюдовом в цвете. В «Страсти» великая графика лица актера превратилась в акварель. «Не думаю, что через объектив можно заглянуть в душу, это иллюзия, — говорил герой Эрланда Юзефсона. — Я лишь фиксирую взаимодействие различных сил, больших и малых». Фон Сюдов — Андреас, рыжеватый тонкокожий швед, легко краснеет, внешне неподвижное лицо лишено покоя, «большие и малые силы» соперничают в нем ежесекундно, дрожат в припухших голубоватых подглазьях, волнами внутреннего жара ходят по лбу и щекам, гонят под веки слезы, пульсируют у виска: холодная осень и бесснежная зима, одиночество и страсть, боль, мигрень и сострадание, застенчивость и отвращение, боль, печаль и горечь, ярость, боль, нежность и ужас — и прочие, совсем уж крохотные, безымянные. «Невозможно прочесть все, что скрыто в человеке», — напоминает Бергман. Недостоверность, приглушенность, недостаточность внутреннего текста — залог неотвратимости взгляда. Смотреть, пока не поймешь, понять невозможно, смотреть. Лицо — такое открытое, такое прозрачное, такое беззащитное — и такое непостижимое.

Именно герой фон Сюдова оказался главным дознавателем божественного присутствия в мировом кинематографе.

Когда вечности пришлось немножко потесниться, уступая игре, подчас откровенно легкомысленной, метаморфозам актерского облика не было конца. Утонченный профессор сменялся туповатым краснолицым скандинавом, жесткая щетка армейских усов и ехидный прищур давали кадрового офицера или отважного путешественника, пышнокудрый паричок вел к белокурым бестиям всех сортов, протестантским пасторам и русским шпионам, ясноглазое сосредоточенное простодушие обеспечивало самую надежную маску крестьянина или бродяги, накладные морщины имитировали возраст, собственные — вновь возвращали к вечности.

Каким было лицо Макса фон Сюдова «на самом деле»? Белым. Идеально чистым холстом, белым полотном экрана, лицом идеального актера.

Бог

«Я должен знать!» — в кино Макс фон Сюдов вошел с этой фразой. Рыцарь Антониус Блок должен был знать, что Бог существует. «Не верить, не молиться — знать». Как случилось так, что именно герой фон Сюдова оказался главным дознавателем божественного присутствия в мировом кинематографе, молились ли другие менее горячо, не так истово? Быстрее смирялись с ответами или с иллюзией ответа? Или все дело было в светотени, благодаря которой облик рыцаря обрел потустороннее свечение? Или в мягкой, доброжелательной манере, делающей ее обладателя таким человечным, земным — наперекор запредельному свету? Или в парадоксальном сочетании того и другого? Каким он был, рыцарь Антониус Блок?

Гамлета он не сыграл — после «Седьмой печати» это было бы уже лишним.

Очень тихим. (Когда в интервью Макса фон Сюдова спросили о покойных родителях, он так и ответил: «Они были очень тихими».) В театральной пьесе для студентов, из которой вышел впоследствии сценарий «Седьмой печати», Рыцарь был второстепенным персонажем без слов — язык ему отрезали сарацины. Главным был балагур-Оруженосец. А потом камера посмотрела на Макса фон Сюдова и объяснила, кто тут главный. От изначальной безъязыкости персонажа осталась лишь внутренняя сосредоточенная тишина.

Тихий, очень взрослый, такой взрослый, что и сам позабыл, был ли когда-то молодым. Выигравший для себя паузу — миг остановившегося времени, часы без стрелок из соседнего фильма — ту самую «отсрочку», ради которой сражается в шахматы со смертью. Не ведающий страха, неуязвимый для плотского страдания и невероятно спокойный, продолжающий дышать ровно и улыбаться чуточку устало («- Спутник докучный. — Ваш оруженосец? — Я сам»). Ни ужаса от встречи со смертью, ни ярости, когда смерть обманула (коварно вызнав тайную комбинацию коня и слона). Рыцарь-меланхолик (Гамлета он не сыграл — после «Седьмой печати» это было бы уже лишним.) Сплошное «не» и «нет» — чистая аскеза, выразительных средств в обрез, при себе из съестного — полсухарика.

Ни смирения, ни бунта — только вопрос, но уж в этом вопросе — все: каждая мысль, каждый взгляд светящихся глаз, каждый нерв, каждая мышца, каждая фаланга каждого пальца, вцепившегося в церковную решетку, — все в напряжении, все устремлено только туда: «Неужели так уж немыслимо познать Бога? Почувствовать его? Я кричу ему в туманный мрак…»

Он шел по следу Бога и улыбался в пути, когда пустота не подступала слишком уж близко.

«Почему фон Сюдов?» — спрашивать так спрашивать. Потому что можно сыграть пароксизм религиозного экстаза, понятно, как это сделать. Но существовать в этом градусе интеллектуального и духовного напряжения, не выходя из границ усталой солдатской расслабленности, неспешно гарцевать верхом по просторам агонии, — задача из задач. Рыцарь позволит себе возвысить голос лишь однажды: юная ведьма горит на костре, циник-оруженосец твердит свое: «Кто о ней теперь позаботится? Ангел? Бог? Дьявол? Никто? Никто, господин?» «Не может быть! Нет!» — господин даже не кричит — воет сквозь стиснутые зубы, дрожащий рот свело мучительной судорогой. Снова «нет». Это ничего, это даже неплохо. Пока рыцарь говорит свое «нет», у нас есть отсрочка. «Почему Макс фон Сюдов?» Поэтому.

Этот человек прорастает в небо, иначе никак.

Он годился для своей задачи, этот рыцарь, ему хватало сил. С удивлением рассматривал свои длинные пальцы и улыбался: «Я, Антониус Блок, играю в шахматы со смертью!» Это было почти что весело. Экзистенциализм — веселая, в сущности, наука. В том же 1957, продолжая свой путь в многолюдной пустоте без надежды, с экрана улыбнулась знаменитой улыбкой Кабирия, — рыцарь Антониус Блок был слишком застенчив, чтобы улыбаться в открытую, но смерть замечала все: «Почему ты такой довольный? — Секрет! — Ты самонадеян! — Меня забавляет игра!» Рыцарь был смешлив — не так, конечно, как актер, сыгравший его, но совершенно непреклонно (в фон Сюдове едва не пропал великий комик, старинная актерская ремарка «внутренно хохоча» годилась для половины его ролей и практически всех интервью). Он шел по следу Бога и улыбался в пути, когда пустота не подступала слишком уж близко, оттого и остался «человеком как таковым», квинтэссенцией — праха или духа, это как смотреть.

…А господин Торе разжимал, наконец, кровавые кулачищи, прикасался к мертвому телу дочери, к руке жены (с нежностью, оттенки которой в игре Макса фон Сюдова стоят того, чтобы быть квалифицированными и описанными особо). Женщинам, живой и мертвой, было не до него. Мужчина отходил на берег ручья, выпрямлялся во весь огромный рост, расставлял ноги шире плеч (в знаковой системе актера важный элемент: человек врастает в землю), тянул руки к небу — и падал, как подкошенный, сгибаясь в три погибели. «Я не могу понять Тебя. И все равно молю о прощении», — Торе был человек простой, его вопросы к Богу безыскусны. Он обещает Господу построить каменную церковь «вот этими руками» — и пробивает воздух растопыренными пальцами: «этими руками», руками несчастного отца, руками мстителя и убийцы, руками человека, у которого есть вопрос, от которого никуда не деться. Сведенные судорогой пальцы напомнят о вырванных с мясом корнях той самой березы — этот человек прорастает в небо, иначе никак.

Иисуса Христа ему предлагали сыграть не раз. Он отказывался, понимая не только сложность, но и моральную двусмысленность задачи (да и Бергман отговаривал от чужих «страстей»), но в 1965 все-таки согласился. В «Величайшей из когда-либо рассказанных историй» его герой был хорош, как картинка (Голливуд без стеснения добавил живописности актерскому облику), и внешне более всего напоминал Альберта Фоглера, мага и волшебника, в его рабочие часы, если не принимать в расчет египетский загар, конечно. Этот Христос был необыкновенно добр к своим апостолам, по-отечески снисходя к их физической и нравственной слабости, в общем, своей вечной привилегией — быть на голову выше всех — Макс фон Сюдов и тут распорядился без ущерба для актерского достоинства. На себя настоящего — хотя и не в рост своих возможностей, конечно, — был похож в фильме лишь в считанных сценах: во время Тайной вечери прикрыл глаза на крупном плане, и еще больше — на берегу, в окружении учеников — посмотрел на них и тихонько хихикнул: «Эх вы, маловеры!» В том, насколько ответ на вопрос рыцаря оказался слабее самого вопроса, разумеется, есть ирония — но не слишком тонкого свойства.

Смысл

«Смотрите внимательно, я буду держать открытым свое лицо, чтобы удовлетворить ваше любопытство!» — шептал умирающий актер, глядя в расширенные зрачки Альберта Фоглера. — «Смерть — это…» — и, гротескно дернув головой, отключался, прерывая серию сверхкрупных планов фон Сюдова: фантастическое лицо фокусника вбирало малейшие движения и черты умирающего, принимало на себя отражение его мук, пытаясь проникнуть вглубь, под кожу, внутрь затухающего взгляда — в самое тайну смерти. Альберт Фоглер не искал Бога — он искал смысла. Этот путь в экранном и сценическом существовании Макса фон Сюдова — из магистральных. И дело не в количестве фильмов «на тему», дело в самой фотогении, в отчетливости жеста — все в его существе требовало определенности, окончательной разгадки, момента истины. «Не верить — знать».

Через минуту и две монтажных склейки человек, который увидел «ничего», получает назначение в «никуда».

Без предупреждения нагрянувшие 1970-е вносили свои галлюцинаторные коррективы. Гарри Галлер — фон Сюдов, писатель, пацифист и степной волк, блуждал по живописным улочкам Базеля, страдая от неполноты бытия и обдумывая самоубийство, пока молоденькая Доминик Санда — Гермина не протерла ему очки и не указала дорогу в «Магический театр», где все фантазии Германа Гессе и все юнгианские архетипы, наконец, сошлись бы в одном представлении, если бы Фред Хайнс понимал в режиссуре хоть чуточку больше. Он, однако, сообразил, что фильм могут решить крупные планы фон Сюдова, Санда и Пьера Клементи — почти так и вышло. У Гарри Галлера хватало досуга на споры с Гете о тщете всего сущего, классик при этом извивался в чарльстоне, Гермина настаивала на фокстроте, и Макс фон Сюдов получал превосходный повод не только для того, чтобы фирменным нервическим жестом пробежать по лбу пальцами, но и чтобы попытаться ладонью согнать с губ и спрятать куда-то в бороду восхищенную улыбку, последнее, впрочем, без особого успеха: Доминик Санда в роли «анимы» была слишком прекрасна и сероглаза. «Почему ты такой довольный? — Меня забавляет игра!» Может быть, отъезд фон Сюдова из Швеции в Голливуд и дальнейшее путешествие по европейским кинематографиям были отчасти сродни погружению героя «Степного волка» в гротескное закулисье «Магического театра» — эта игра была кроме всего прочего еще и забавна.

…Приняв на себя командование бастионом в «Пустыне Тартари» Валерио Дзурлини (1976), полковник Хортиц, армейский сухарь и педант с золотым сердцем и ослепительной выправкой, внезапно лишался былой зоркости. С высокой башни он привычно одобрил голый безрадостный пейзаж, посмотрел в полевой бинокль, предложенный ему глазастым лейтенантом, и не увидел там «ничего». Фон Сюдов играет, конечно же, что именно «ничего», пустоту, он там и увидел. Хортиц отдаст приказ о сдаче биноклей (чтобы не распространять панику — смутные огни не могли означать присутствие неприятеля), стоически невозмутимо примет растерянность пылкого лейтенанта: «Вы не могли этого приказать!» — впрочем, жесткое лицо его на мгновение неуловимо смягчится: как славно, когда остаются мальчики, которые еще помнят нас теми, кто не могли отдавать такие приказы. Через минуту и две монтажных склейки человек, который увидел «ничего», получает назначение в «никуда». Он уже в штатском и позволяет себе секунду слабости: «Я мог бы проявить себя в бою. Жаль. Столько лет ожидать неизвестно чего». Тепло простится с лейтенантом и, отъехав неподалеку, уйдет в пустыню, его серая крылатка сольется с серым пейзажем, и одинокий закадровый выстрел напугает лошадь — не остается совсем «ничего», даже тела. Герой фон Сюдова мог жить одним лишь долгом, без радости, без событий — но не без смысла, только не без него.

Дьявол

Казалось бы, там, где бог, там и дьявол. Но в кинематографе дьявол, конечно же, имеет привилегии. Максу фон Сюдову в интервью нередко приходилось делать паузу перед тем, как назвать по имени своего героя в «Величайшей из когда-либо рассказанных историй», всякий раз чуть-чуть оправдываясь. За дьявола в кино оправдываться не приходится. Всемирную славу фон Сюдову принесла роль католического священника отца Меррина в «Экзорцисте» Уильяма Фридкина — классический пример того, как наименьшее количество усилий может дать наибольший результат. Грим состарил его лет на тридцать. Рука тянулась прикрыть глаза характерным жестом, а густой холодный пар и «инфернальные» всполохи зеленоватого и лилового в сцене экзорцизма придавали неукротимой решимости зычного, по фон-сюдовски громоподобного «Изыди!» грандиозный размах. Лучшее, что сделал актер в этой роли — ритм, секундная пауза, которую отец Меррин брал на обдумывание реплик — не одержимой в судорожных корчах, разумеется, а несчастной матери и собрата-священника. «Рассказать вам предысторию?» — спрашивал молодой напарник. — «Зачем?» — едва слышно, с вежливым недоумением отвечал отец Меррин, помедлив на миг (ничего нового, все это одна и та же история, враг известен). В разгар священной битвы, герой фон Сюдова позволял себе роскошь секунды сочувствия, мгновения тишины и утешения. То, куда он уходил мыслями в эти моменты (лицо чуточку оживлялось даже под толстым слоем грима) и было территорией человеческой свободы, территорией свободной от дьявола.

Зритель, «поглощая» изображение, сродняется с призраками.

Он и сам играл дьявола — в экранизации Стивена Кинга «Нужные вещи» (1993) обходясь вообще без каких-либо актерских спецэффектов, если не считать таковыми неотразимые манеры пожилого статного джентльмена, необычайно любезно — с доброй, так сказать, лукавинкой — нависавшего над во всех смыслах мелковатыми обывателями маленького городка. Этот респектабельный, улыбчивый, весьма расположенный к роду человеческому господин всего лишь предлагал каждому нечто милое и вполне невинное, вроде первого издания «Острова сокровищ» с автографом, а взамен просил о крохотной услуге — остальное довершала свобода воли и слабость человеческой натуры, и городок к финалу превращался в скромный провинциальный ад.

Все это было обаятельно и весьма успешно, но очевидно, что эти роли шли на сдачу с великого таланта. В 1968 году, в «Часе волка», своей предпоследней работе с Бергманом, Макс фон Сюдов попадает в пространство чистого зла. Художник Йохан Борг видит призраков («каннибалов», как он их иногда называет — по жадности до человечины, надо полагать), его видения необычайно реальны, действительность и мир ночных кошмаров взаимопроницаемы. У Бергмана нет и сотой доли «стандартных» жанровых приспособлений, его хоррор — в обыденной, по-соседски фамильярной близости преисподней. В фильме есть сцена, когда одна из дам-«каннибалов» демонстрирует Боргу и его жене Альме (чудесная роль Лив Ульман) портрет Вероники Фоглер — мертвой возлюбленной художника, его прижизненного и посмертного наваждения. Самого портрета зритель не видит (там должно быть что-то напоминающее Ингрид Тулин, но что именно?) — только его отражение на лицах персонажей: а там сверхчеловеческая гордость автора — Борга, почти детский ужас его жены и ненасытная алчность, завороженность дамы-призрака на длинном крупном плане. Последний взгляд — самый необъяснимый: кто смотрит и что видит? Есть ли здесь хоть один реальный объект, существующий вне работы кинокамеры? Порождение больного сознания художника, вырвавшийся на свободу демон его личного ада, в отсутствии автора разглядывает невидимое изображение родственного фантома — это такая многоступенчатость отстранения, что о реальности не приходится и говорить. На этой линии взаимных взглядов между зазеркальными демонами и находится кино.

Старуха снимает шляпу, а вместе с ней и лицо. Рука художника ощупывает лоб, проверяя, на месте ли собственное.

Картины купить

Так вот то, что делает Макс фон Сюдов в этом фильме, его фотогения — результат совместных усилий актера, Ингмара Бергмана, Свена Нюквиста и безымянных демонов-посредников, оставивших на каждом его крупном плане свой липкий призрачный след — как след грима, которым Линдхорст (почти гофмановский советник) мажет лицо отказавшегося защищаться художника. Фон Сюдов не столько «играет» в кадре (особенно в театральном смысле), сколько «претерпевает» процесс съемки, он, как водится, «держит свое лицо открытым, дабы удовлетворить наше любопытство» — и зритель, «поглощая» изображение, сродняется с призраками. Только что художник был всего лишь слегка растерян, пьян и раздражен — и вот глаза закрыты, лицо набрякло тьмой: Борг слушает «Волшебную флейту», он и сам давно уже в «царстве Ночи». «Было время, когда ночи были для глубокого сна без сновидений», — он жжет одну спичку за другой, его очертания едва видны, вместо глаз — огонь. Старуха снимает шляпу, а вместе с ней и лицо. Рука художника ощупывает лоб, проверяя, на месте ли собственное. Берет принесенный услужливым призраком пистолет, целится в жену, его медленный взгляд, повернутый «зрачками в душу», лишает смысла любые слова. Развернутое к свету лицо с ужасающей податливостью принимает грим, превращается в нелепую расписную маску мертвеца, а после свидания с хохочущим трупом бывшей любовницы, — то же лицо с потекшими глазами и размазанными губами: Борг хуже, чем мертв, он лишен остатков достоинства, его черты стекают вместе с гримом. «Зеркало разбилось, и что отражается в его осколках?» Посеревшее, смертельно истерзанное, онемевшее, покрытое царапинами покорное существо, найденное Альмой в лесу — это тоже он, бывший художник, добыча демонов. И через секунду — последний шанс выпрямиться во весь рост, пока «каннибалы» не вцепляются ему в шею, пробивая висок… «Час волка», темнейший из всех, кино как таковое.

1968 — год последних великих совместных фильмов фон Сюдова и Бергмана, дальше будет только «Прикосновение» (1971), где этот актер режиссеру уже не очень нужен. Через десять лет Бергман специально для фон Сюдова напишет роль ужасного епископа в «Фанни и Александре», но тот уже не сможет принять приглашение, связанный по рукам и ногам контрактом. «Великая Кривая» еще раз соединиться им не позволит.

Стыд

В «Стыде» — третьем из бергмановской трилогии конца 1960-х, где каждый фильм «снится» другому, Макс фон Сюдов играет, вероятно, самого слабого из своих героев. Белобрысый веснушчатый очкарик-музыкант Йоан, недотепа и лакомка, совершенно безобиден, трусоват, сверхвосприимчив, инфантилен и очаровательно беспомощен — до той поры, пока беспомощности позволительно быть очаровательной («Я детерминист! — Детерминист ты или нет, раковину почини!») Пора упоения трепетной непрактичностью для героев «Стыда» миновала, война черт-знает-кого-черт-знает-с-кем отменяет все привычные правила старого мира. Йоан тоскует по утраченной музыке, мечтает о бутылочке вина и вместе с женой (Лив Ульман) наслаждается последними мгновениями тишины в антикварном магазинчике, слушая нежный перезвон старинной музыкальной шкатулки. Прошлое — ностальгический экспонат в лавке старьевщика.

Интеллигент, человек искусства, включенный в бесчеловечную битву за выживание, претерпевает метаморфозы, о которых, в принципе, хотелось бы знать поменьше, но теперь уж поздно. Герой Макса фон Сюдова последовательно проходит по всем кругам ада абстрактной войны, раз за разом все слабее отражая атаки хаоса, и, в конце концов, растворяясь в нем. От Йоана, забившегося в уголок, чтобы, спрятавшись от жены, тихонько поплакать от ужаса, Йоана, падающего в тяжелый обморок во время ареста или тщетно пытающегося попасть из ружья в курицу (что вы смеетесь, он мирный человек, на скрипке играл, итальянский собирался у Лив Ульман проверять!) — к пьяному Йоану, смеющемуся деревянным смехом, пока властный чиновник (Гуннар Бьернстранд) пристает к его жене, и та соглашается, потому что это — вопрос выживания. А оттуда недалеко и до Йоана, расстреливающего в упор старого друга-врага, нелепо подпрыгивая от каждого выстрела, и всего один шаг — до бессердечного негодяя, деловито примеряющего ботинки убитого им мальчишки. Финальный крупный план фон Сюдова — запрокинутый резкий профиль с запавшими глазами на фоне свинцовых волн — напомнит графику «Седьмой печати» за вычетом света. Свет тут и вправду вычтен — у бергмановского героя конца 1960-х не осталось ни сил, ни вопросов, ни даже стыда.

Он играл человека, который стыдится того, что не находит ответов.

Стыд — это тайная пружина в основании другого героя фон Сюдова, скромного провинциального рыбака Йонаса Перссена в «Причастии» (1962). Жена приводит его к пастору за наукой и увещеванием, ибо нужда велика: этого смешного неловкого парня с мелкими кудряшками волос над обширным лбом ужасно беспокоит Китай. В газетной заметке было написано, что Китай скоро сделает атомную бомбу, и надеяться не на что. Вот разве что на Бога — поэтому Перрсены и пришли к пастору. Пока фру Перрсен рассказывает все это, герой фон Сюдова молчит, отворачиваясь от камеры, от взгляда священника, не смея поднять глаза и вообще пытаясь скрыться из виду и занимать как можно меньше места. Стыдно. Очень стыдно, будучи взрослым мужчиной, уважаемым рыбаком, мужем и отцом семейства, думать о далекой угрозе. Стыдно, когда тебя тревожат такие вопросы. Когда Бьернстранд — пастор — предполагает, что помочь могла бы вера в Бога, Йонас, наконец, разворачивается, и робко, как школьник на уроке, открыв рот — дышать трудно, тянется к пастырю в напряженном ожидании долгожданного ответа. Но пастырь сам как раз переживает кризис веры и способен изречь лишь что-то, вроде «мы должны жить дальше». Бергман дает короткий крупный план фон Сюдова: ни следа застенчивого селянина, костистое лицо мученика развернуто к окну, в светлых глазах усталое упорство наболевшего вопроса, ему не нужно времени на обдумывание, возражение готово сразу вслед за репликой пастора: «Но зачем жить?» Ответа он ждет только секунду. Время вышло, и Йонас, дернув ртом, прикусывает разочарование, и даже находит в себе силы на вежливую улыбку.

Второй визит к пастору еще труднее, чем первый. Каждый вдох дается через силу и причиняет боль, губы сохнут, эту муку нужно скрывать, он знает, что должен терпеть, и делает, что должен. Пастор не способен на утешение, только на собственную исповедь. Йонас выслушивает ее, испытывая болезненную неловкость — он сам ранен смертельно, ему не до сочувствия. Неловкость — и стыд. Он стыдится своих вопросов, но сомнений пастора — тем более. Пытается отвернуться, пытается прикрыть глаза белесыми, непригодными для этого ресницами, пытается терпеть. В финале эпизода, когда священник в своем монологе доходит до отчаянного «Создателя нет, нет опоры, нет мира!» — фон Сюдов замирает, прижатый к камере на крупном плане. У пастора есть возможность спрятаться за его спиной, прохаживаться в раздумии, — Йонас, распинаемый каждым словом священника, пригвожден этим отчаянием намертво, ему не укрыться. Он втягивает голову в плечи и, неловко простившись, выходит из церкви, чтобы покончить с собой.

Он играл человека, который стыдится того, что не находит ответов. Человека, который стыдился самих вопросов. И не знал, зачем жить в мире, который, согласно Бергману, снится тому, кто никогда не испытывал стыда.

Пространство

«Инструмент играет чисто и уверенно, но я не предоставил фон Сюдову нужного ему простора», — не без сожаления вспоминал Бергман работу над фильмом «Сквозь тусклое стекло». Вероятно, тут и была проблема: простора для этого «инструмента» в бергмановских фильмах требовалось много, а в конце 1960-х его становилось все меньше. Но с 1965 года Макс фон Сюдов активно снимается у режиссера, готового предоставить ему весь простор, какой только есть на свете.

Вероятно, все-таки не тот фильм назвали «величайшей из когда-либо рассказанных историй».

Альберт Финни. Человек, который хорошо провел время

В 1965 оператор, а с недавнего времени еще и режиссер Ян Труэль участвует в создании альманаха «4×4» — делает короткометражку по мотивам рассказа Эйвинда Юнсона. Дело там было вот в чем. Как-то раз на маленькой станции остановился поезд, груженый углем, с него сошел странноватый субъект — по виду такой же железнодорожный рабочий, как остальные (а «остальные», очевидно, непрофессиональные актеры, натуральные пожилые шведские работяги, Труэль без швов вписывает игровое повествование внутрь черно-белой документальной достоверности). Долговязый жилистый дядька с почерневшим от загара и пыли лицом нарушил все мыслимые правила, а ему хоть бы что — он безмятежно улыбается, не дает себя тормошить дурацкими расспросами, а сам, знай, попивает водичку из мятого ковшика, потому что жарко очень, любуется цветочками на окне и детишками вокруг. И все это очень одобряет, почти без слов, но прямо до умиления, чуть не до восторга: и холодную воду, и цветы, и детей — этих вот особенно. «Очень тут красиво!» — а красота вокруг, прямо скажем, не из тех, что бросается в глаза: ну сосны какие-то, ну березы, «железка» там… Но у странного человека кротко, с потайной тихой нежностью сияют светлые глаза, и думаешь, может и действительно — березы… Путь впереди неблизкий, а этому длинному все нипочем — топает по шпалам, покуривает самокрутку, слушает песенку развеселой внутренней гармоники — и приплясывает на ходу, самозабвенно стуча в такт каблуками и насвистывая сквозь мундштук, словно он и есть паровоз и даже лучше. В конце пути он снова попьет водички, подмигнет новым детишкам, заберется в гору, найдет там гигантский валун, посидит на нем чуточку, подпирая головой небо — да и свернет тот камень с вершины, а пока камень катится, еще и посмеется там, в облаках. Ничего до конца про этого бродягу так и не разъяснится — ни к чему это, сошел как-то человек с рельсов на денек, вдохнул свободы, уточнил пейзаж — и обратно. Но сожалеть тут не о чем, никакого отчаяния, так уж положено. И в финале фильма Труэля на платформе маленькой станции в ожидании поезда сидит Макс фон Сюдов и умиротворенно болтает ногами. А мир, целиком и по частям одобренный его героем, благодарно отдыхает вокруг. Вероятно, все-таки не тот фильм назвали «величайшей из когда-либо рассказанных историй».

В фильме Труэля 1966 года «Это твоя жизнь» (экранизации романа все того же Юнсона) у фон Сюдова одна большая сцена: он немолодой железнодорожник, друг покойного отца главного героя (Эдди Аксберг), подоспел как раз на похороны, и там, чтобы как-то морально поддержать осиротевшего мальчика, пускается в рассуждения о добрых старых временах и о старом друге, который был выдающимся человеком, то есть эффектно курил сигары, решал арифметические задачки в уме и пил, не пьянея. Всю эту тираду фон Сюдов излагает на одном дыхании, особенно вдохновенно напирая на эти самые сигары — слыханное ли дело?!, но из под хитрого прищура и бравой ухмылки бывалого работяги то и дело пробивается растерянность и настоящее, беспредельное сочувствие: этот взрослый, чужой, битый жизнью, одетый в чистое, не весть откуда взявшийся человек, совершенно точно знает, что семья мальчика в большой беде и горю не помочь. Знает куда лучше, чем сам мальчик — оттого и поет свои громоподобные куплеты про сигары, может так будет хоть чуть-чуть выносимее, хотя вряд ли, но попробовать стоит.

Экзотические места съемки были всегда в приоритете у актера, он обожал путешествовать.

Утонченная деликатность старинного крестьянского воспитания, не испорченная заученной конвенциональной фальшью частных школ и «хорошего общества», а самая что ни на есть подлинная, надежно отделяющая хорошего человека не только от хама, но и от зверя, едва ли не природная (хотя нет, конечно. Уму-разуму в северных краях учили на совесть) — основа «простонародных» образов Макса фон Сюдова. Откуда у профессорского сына, отпрыска померанских дворян эта «пейзанская» жилка — из студии при Королевском театре, надо полагать, из опыта наблюдений, из актерской чуткости. В 1971 он играет одну из главных своих киноролей — Карла-Оскара — сначала в «Эмигрантах» Яна Труэля, а в 1972 — в продолжении фильма под названием «Поселенцы». Многочасовые экранизации знаменитых романов Вильхельма Муберга — «эпические поэмы», как их называли, о великом исходе шведских крестьян в Америку в середине XIX века.

В начале повествования Карл-Оскар — молодой фермер, основательный, работящий, ухватистый, с рано согнутой от трудов спиной (актер никогда не пренебрегал нюансами осанки, жесты и походка всегда точно подчинялись социальным характеристикам). У него молодая жена (невозможно трогательная Лив Ульман с рыжими косичками), с каждым кадром все возрастающее количество белоголовых детишек и земля, которая не дает урожая. Фон Сюдову в этой роли предстоит ворочать тяжеленные каменья голыми руками, косить траву, пахать землю на волах, смотреть, как умирают дети, привычным, годами отработанным жестом вытирать кончиком чистой тряпицы слезу с пухленькой щеки Лив Ульман, заворачивать ребенка на лютом морозе в тушу убитого вола, рубить лед топором, степенно кланяться в пояс начальству, уморительно косить диким глазом в сторону чужой заголившейся бабы, строгать доски для домов и гробов, словом играть человека, без остатка принадлежащего этой земле, этому серенькому небу, белесой траве, холодному воздуху, депрессивным, прямо скажем, березкам. В «Эмигрантах» фон Сюдов не то чтобы играет «много» — как ни был щедр Ян Труэль, предоставляя своим актерам полнейшую свободу самовыражения, актер, вероятно, очень удивился бы, если бы ему сказали, что он упустил шанс «премьерствовать» на экране. (Лив Ульман, ставшая режиссером, с глубокой симпатией вспоминала, что Труэль больше заботился о том, чтобы снять кадр со всех возможных выгодных точек, чем о том, что там у него творят актеры.) Макс фон Сюдов, скорее, дарит «Эмигрантам»-«Поселенцам» полноту своего присутствия — ему достаточно быть там, и все, что вокруг, немедленно превращается в настоящую жизнь, в север, в Швецию. Или в фантастическую девственную Америку — в Новую Землю, в той ее части, что выкуплена была шведами, и построенную целиком на упрямом усилии и чистоте помыслов, как явствует из фильма.

Голливуд пробовал его пугать — безуспешно.

Отношения Карла-Оскара с женой, отмеченные все той же деликатной нежностью и благородным спокойствием, что и вся его нордически сдержанная, неспешная крестьянская манера, способны посрамить великих скандинавских классиков. Эти двое, терпя лишения и рожая детей с душераздирающей, иррациональной, едва ли не оскорбительной самоотверженностью (героиня, изношенная бесконечными родами, умирает молодой, но не ропщет), держатся друг за друга так, словно от этого зависит судьба мира, словно в предъявленном на экране союзе Ульман-Фон Сюдов заключена какая-то алхимическая формула извлечения чистого золота, словно двое этих простодушных крестьян, сбежавших в Америку от голодной смерти, а также от Стриндберга, Ибсена и прочих напастей, могут просто сесть и поговорить. Собственно, они так и делают. Слов у них не много (слова для этого дуэта все остались у Бергмана), им довольно прикосновений и бесконечного терпения. Бергман испытывал Макса фон Сюдова вертикалью (духовных поисков, прежде всего), Труэль доверчиво предоставлял ему горизонталь — герой, как и положено, сливался с пейзажем, глаза серели в тон неба, рот кривился упрямо, соперничая с суровой мощью непроходимых лесов, сам же пейзаж был безмятежен и простирался далеко за границы открытого мира. Бергману нужен от него был бунт, Труэлю — смирение. У этого невероятного актера в избытке было и того, и другого, «вертикаль» и «горизонталь» приходили в равновесие, образуя крест, и ноша была легка.

Целого мира было, как водится, мало. В 1979 Труэля настиг приключенческий «Ураган», фон Сюдов играет там сверхположительного доктора, который по совместительству должен стать адвокатом романтического туземца. Джейсон Робардс, губернатор и главный белый злодей, бросает на друга дикарей угрожающий взгляд, который фон Сюдов встречает с вежливым интересом и даже участием (Голливуд пробовал его пугать — безуспешно), словом, он, как и большая часть съемочной группы, приятно проводит время на островах Бора Бора (экзотические места съемки были всегда в приоритете у актера, он обожал путешествовать).

Фон Сюдов и коты — тема отдельного исследования.

В 1982 странствовать приходится куда опаснее. Ян Труэль снимает «Воздушное путешествие инженера Андре» (он же «Полет «Орла») — о несчастной судьбе экспедиции шведских воздухоплавателей, покорителей Северного полюса. Макс фон Сюдов — тот самый инженер Андре, чей энтузиазм пополам с дилетантизмом привел к краху все предприятие и послужил причиной гибели самого Андре и всей его команды. В романе Пера Улофа Сандмена, по которому снят фильм, так все и было: амбициозный инженер, имевший ничтожно мало опыта в аэронавтике, под могучим давлением прессы, патриотических сил и инвесторов принял ряд неверных решений, которые и стоили героям жизни. В фильме Труэля все это есть: и инвесторы, и патриотические силы и так далее. Но фильм вовсе не про это.

Макс фон Сюдов в первой части «Полета Орла» делает инженера Андре трагикомическим персонажем, едва ли не эксцентриком. Рыжий респектабельный господин с идеально нелепым зализанным пробором и пышными усами (на изрядно оттопыренных ушах крепко держится модный котелок) казался бы весьма самоуверенным, если бы не его странная манера: оставаясь в одиночестве, он строит карточные домики, молитвенно медитирует во время постройки, престрого муштрует любимого черного кота, дабы тот не смел шебуршиться (фон Сюдов и коты — тема отдельного исследования), и в священный миг равновесия за закрытыми веками успевает разглядеть пустынный берег и кромку ледяной воды. Потом карты падают.

Зачем этому солидному, неглупому, практичному господину понадобился Северный полюс? Неужели правда все дело в «славе Швеции», в желании поквитаться с успешным Нансеном? (Нансена фон Сюдов тоже успеет сыграть — в телесериале «Последнее место на земле» 1983 года.) Он еще всплакнет навзрыд в холодной палатке среди льдов, когда его шар рухнет: «Я не мог поступить иначе!», намекая на некие могущественные силы, которым было невозможно противиться. Но дело не в том, что в сценарии, а в том, что в кадре: герой Макса фон Сюдова устроен так, что полноту бытия он обретает только на фоне пустых пространств, снегов, серой воды, льда и белых медведей. Северный полюс ему к лицу. Особенно потому что недостижим.

Потерпевшая крушение экспедиция поставлена на грань выживания (ее гибель долгое время была загадкой для современников и потомков). Андре истощен, ослаб от болезней и недоедания, лицо сожжено солнцем и холодом, но от истерики, душевной слабости или потери рассудка (пусть даже временной) он свободен совершенно — сила духа и внутреннее равновесие в этом человеке непоколебимы. Он мог бы идти и идти по снеговым равнинам, не выпрягаясь из саней с тяжелой поклажей, — вот только до слез жаль молодых товарищей, которые погибали один за другим, не выдержав тягот бесчеловечного пространства.

«Нифльхейм!» — определил один из спутников Андре окружающий пейзаж за несколько мгновений до того, как был растерзан медведем. Ледяной ад викингов, обитель тумана, пристанище великанов из инея. Но бородатый ледяной великан, который когда-то был шведским инженером, только хмыкнул. С воздушным шаром или без него — история жизни неизменна: это путешествие без особой подготовки и без особых шансов в невыносимых условиях, когда человеком владеет лишь странная необходимость двигаться вперед. Да еще, может быть, что-то вроде снов, о которых Андре рассказывал друзьям: во сне он проживал удивительный «момент абсолютной ясности». Оставшись совсем один, фон Сюдов застывал у кромки прозрачной воды, оглядывал собственные руки-ноги (больше ничего человеческого в мире не оставалось, прочее было из камня и снега), получал свой «момент ясности» — и в самый миг вожделенного обретения смысла все было кончено: высокая фигура начинала уменьшаться по мере того, как ледяное пространство захватывало кадр, пока не растворялась в нем полностью.

Поражение — еще не распад, это бесконечность пути.

Дальняя дорога может быть путешествием, а может — изгнанием, бегством, последним шансом на спасение. В «Черных пальмах» (1968) Ларса-Магнуса Линдгрена Макс фон Сюдов играет некоего Олофсона — бывшего шведского моряка, а ныне бродягу, бомжа и пьяницу, проводящего ленивые солнечные деньки в компании себе подобных на бескрайних пляжах где-то неподалеку от Рио-де-Жанейро. Не в самом Рио, а с другой стороны залива — неправильной, совсем бедной и убогой. Олофсон огромен, немногословен, несколько туповат, чего уж скрывать, зато великодушен и добросердечен, как ангел, если можно себе представить настолько пропащего и замурзанного ангела. Фон Сюдов играет нечто среднее между Веничкой (недаром его персонаж все никак не может попасть в Рио, до которого рукой подать, все время что-то мешает) и стейнбековским Ленни из «О людях и мышах». Мышей и всяких иных мелких милых зверюшек, вроде детей и молодых блондинок, Олофсон с высоты своего роста тоже очень привечает: весь фильм он и Биби Андерссон пытаются найти друг друга, и, к вящему удовлетворению всех заблудших душ, в конце концов, находят. События романа, по которому снят фильм, происходили в испанской Валенсии, но Линдгрен отказался снимать на комфортном Средиземноморье и увез всех в Бразилию, поближе к настоящей свободе и настоящей же нищете. На этом солнце льняные головы и голубые глаза Андерссон и фон Сюдова выглядели так же завораживающе диковинно, как броненосцы в лесах Вермланда.

В 1987 году герой Макса фон Сюдова совершает путешествие вроде бы вовсе не дальнее, зато совершенно безнадежное. В «Пелле-завоевателе» Билли Аугуста он — Лассе Карлссон, шведский крестьянин, отец мальчика, которому обещаны дивные яства и никакой работы в далекой волшебной стране Дании, где их ждет несомненное счастье. Но нет никакого волшебства — есть только тяжелый труд и бесконечное унижение. Лассе — чужак. Это полбеды, хуже всего то, что Лассе — старик. Это значит оставаться героем для сына и страдать от оскорбления достоинства. Хранить (в углу коровьего хлева) уклад и уют далекого потерянного дома, поместившегося в один чемодан. Обожать свое дитя и раз за разом предавать его, ибо жизнь устроена не так, чтобы отец мог оправдать надежды сына. Гордиться ребенком и осознавать, что не способен сделать для него ничего хорошего. Разбирать по складам буквы чужого языка без надежды научиться читать, потому что — поздно. Потешно ластиться к более-менее первым попавшимся усталым коровницам и вдовушкам в слабой надежде на заботу и покой — и уносить ноги подальше от их насмешек, подвывая что-то обиженное про то, как раньше девушки любили, поскольку и тут все — поздно. Из последних сил таскать ноги и при каждом удобном и неудобном случае крепко хватать своего мальчугана на ручки — потому что это единственное, что он может сделать. Однако стоит сыну подрасти и замыслить побег, отцу уже не дано будет последовать за ним — слишком поздно. Из немощи, потерянности, старости, унижения, разочарования, то бишь из материй печальных и вроде бы вынуждающих к надрывной сентиментальности, Макс фон Сюдов собирает персонажа, полного достоинства, бесконечного комизма и странной иррациональной свободы. Он играет не скандинавский парафраз на тему «Похитителей велосипедов», он играет вариации на темы Беккета. Поражение — еще не распад, это бесконечность пути. «Во мне сейчас другой огонь», — как сказано в одной старой беккетовской пьесе. «Другой огонь».

Причастие

Макс фон Сюдов долго упрямствовал, утверждая, что принадлежит Швеции и только ей, пока в 1965 году не предпринял попытку освоиться в Голливуде. На MGM, не долго думая, решили пустить европейскую звезду, замеченную в чем-то там про смерть и бога, по духовной части. Вслед за Иисусом Христом последовал преподобный Эбенер Хейл в фильме «Гавайи» Джорджа Роя Хилла (1966). На фон Сюдова нацепили золотистый паричок и сюртук с коротковатыми рукавами (чтобы окружающие не стеснялись, называя преподобного «долговязым пугалом»), выдали ему десяток библейских цитат потемнее и отправили делать предложение Джулии Эндрюс. Молодой Хейл уже не раз, по его словам, испытывавший благодать божественного присутствия (на MGM с этим запросто, не европейское авторское кино, чай), впервые увидел мисс Эндрюс в платье с оборками — и, судя по потрясенному крупному плану, понял, что знал о благодати не все. Он, застенчивый и страшно неловкий, продекламирует все выученные цитаты; будучи тяжко простуженным, обчихает все вокруг с широкоформатным комизмом, испытает новое откровение, прослушав, как Джулия Эндрюс поет песенку про куклу, и попробует откланяться, горько раскаиваясь в собственных несовершенствах. Но тут уж Джулия Эндрюс поднимется на носочки, с прославившей ее гримаской задорного любопытства заглянет в глаза этой трогательной орясине — и неожиданно материализовавшаяся Мэри Поппинс, пребывающая инкогнито, сверкнет искрой в зрачке на крупном плане и даст, как у ней было заведено, парадоксальный ответ. (Эндрюс и фон Сюдов должны были партнерствовать еще в 1965 — актера рассматривали как кандидата на роль капитана фон Траппа в «Звуках музыки», но тогда не вышло. Зато через двадцать лет они встретятся снова — в «Дуэте для одного» Андрея Кончаловского: Эндрюс — неизлечимо больная великая скрипачка, фон Сюдов — ее психотерапевт. Когда пациентка впервые войдет в кабинет, он, кажется, будет вынужден вновь припомнить, что такое божественное откровение. В конце концов, такова всего лишь вежливая форма приветствия Джулии Эндрюс.)

Тень любезной улыбки уже воспринималась на экране как благословение.

За Гавайи и коренное население преподобный Хейл, миссионер-кальвинист, берется всерьез, без устали обещая туземцам адские муки за приверженность вековым культурным ценностям (особенно раздражали его славные традиции инцеста и промискуитета). Но ни гневные проповеди, ни комическая ответная реакция, ни самоотверженность в битве с эпидемиями и прочими дарами белого человека, ни трагическая потеря пастором любимой жены, ни драка с Ричардом Харрисом, ни буйное роскошество цветного пейзажа — ничто не спасло «Гавайи» от провала (в 1966 на фоне расовых волнений в США фильм выглядел анахронизмом). Зато в роли детей преподобного Хейла снялись оба сына Макса фон Сюдова — Голливуд традиционно предоставлял актеру возможность путешествовать со всей семьей.

За следующие пятьдесят лет он сыграл множество духовных лиц. В сериале «Quo vadis» (1985) стал святым Петром, немолодым, умудренным опытом, седым — и превратил сцену беседы апостола с учениками в подобие актерского мастер-класса: Петр вспоминал об Иисусе и объяснял его так, как мастер объяснял бы свое видение роли, балансируя между погружением в визионерский опыт и уважительным отстранением. «Он так говорил с толпой, что тебе казалось, что Он говорит только с тобой!» — фон Сюдов протягивал руки к слушателям, словно пытаясь доиграть все, что не было сыграно когда-то в «Величайшей из когда-либо рассказанных историй».

Алан Рикман: М как Магнетизёр

Впрочем, обычно никакого особенного религиозно-философского осмысления в роли не требовалось. Высокого лба и тяжести в складке губ, с годами накапливающей горечи и суровости, было довольно, чтобы рясы и пасторские воротнички в костюмерной Макса фон Сюдова не переводились. Тень любезной улыбки уже воспринималась на экране как благословение. Он (кстати, отрекшийся от лютеранской веры своего детства и объявивший себя агностиком) играл римских пап, кардиналов, архиепископов — а также скромных деревенских викариев, строго спрашивающих с горстки прихожан знание библейских заповедей (когда Свен Нюквист приступит к съемкам «Быка» в 1991, он точно будет знать, кого звать в пасторы). Один из его священников свидетельствовал о добродетелях матери Терезы («Письма», 2012), другой помогал Марчелло Мастроянни раскрыть преступление (две их общие сцены — сокровище внутри занятного детектива «Сколько осталось до рассвета», 1994. Жаль, что так мало — актеры приятельствовали, фон Сюдов много снимался в Италии).

Бергман вписал его в вечность, рыцарь сыграл в шахматы на отсрочку, времени больше нет.

А в 1996 в «Частных беседах» он играет Якоба, дядю главной героини, священника. Сценарий Ингмара Бергмана, режиссер Лив Ульман, оператор Свен Нюквист. В начале этого телефильма Якоб — старик лет шестидесяти. Он застиг свою племянницу и духовную дочь Анну (Пернилла Аугуст) в минуту душевной смуты, та изменила мужу, и Якоб, выслушав женщину до конца, убеждает ее признаться в измене. Во время их второй беседы Якоб — умирающий старец, Анна же, когда-то поступившая по слову пастора, теперь сопровождает его в последние часы. Третья их встреча оказывается первой по времени — юная Анна и полный сил Якоб (актеру почти семьдесят, а грима потребовалось совсем немного) ведут беседу о Боге: Анна не хочет идти к первому причастию, поскольку чувствует фальшь вокруг ритуала, а Якоб вполголоса, с тихой, ничуть не сведенборговского рода провидческой убежденностью, рассказывает девушке о том, что такое христианское чудо. Дитя готово образумиться, и потом оба, умиротворенные, идут гулять по мостам и смотреть на воду.

«Частные беседы» — то, что в протестантизме заменяет католическую исповедь. Беседа двух людей. Когда-то один священник трагически подвел героя Макса фон Сюдова, не выдержав испытания собственным сомнением и чужим отчаянием. Фон Сюдов играет совсем другого священника. Этот выдержит все. Рассказ о пути Якоба, как и о пути большинства главных персонажей актера, равно как и о пути самого актера можно строить только так, как это сделано в «Частных беседах»: от зрелости обратно к юности, а оттуда к старости и через смерть вновь к зрелости, а после уж молодость, возможно, смерть, но дальше точно еще один поворот судьбы, а потом следующий… Бергман вписал его в вечность, рыцарь сыграл в шахматы на отсрочку, времени больше нет — ни для него, ни для его собеседников, остается только самая суть.

Подставив другую щеку, он разделит отчаяние с дочерью, он примет причастие, он выдержит.

Режиссер Лив Ульман знает, что актеру нужен простор, она умеет ждать, и крупные планы Макса фон Сюдова длятся столько, сколько нужно, чтобы Якоб успевал и погрузиться в бездну сострадания, задохнуться от жалости, почти умереть в чужой муке, и выйти из нее, успевал на этом противоходе, не осудив строптивицу ни разу, и обдумать новый аргумент, и сжать губы, вымолвив тихо, невозмутимо и непреклонно: «Ты должна». Все это почти не меняя выражения лица — он ведь очень суровый священник, этот дядя Якоб.

Свен Нюквист знает, с какой точки его нужно снимать. Макс фон Сюдов разворачивает лицо в три четверти, ловит свет из окна, отворачивается от собеседника — неловко, стыдно, чужая исповедь мучительна, непереносима, но он все еще здесь, он ни за что не уклонится, не сбежит, не предаст, просто то, что немыслимо принять, глядя в глаза, он примет, подставив другую щеку, он разделит отчаяние с дочерью, он примет причастие, он выдержит.

И словно не было прошедших тридцати лет.

Никогда не говори «никогда»

То, что имя фон Сюдова в Голливуде довольно быстро стало означать актера, который запросто сыграет любого злодея, конечно, радовало его не слишком. Однако, без колебаний интерпретируя «злодейство» как неминуемое следствие внешней чужеродности, основанной на подчас неуловимых нюансах, Макс фон Сюдов стоически смирился со своими новыми ролями, отдавая предпочтение по крайней мере нешаблонным. (Обычных для европейца проблем с акцентом не было — от последних он избавился еще в 1965. На студии острили, что фон Сюдов говорит по-английски лучше, чем Клинт Иствуд.) Он был из тех актеров, кто, подобно Марчелло Мастроянни никогда (или, по крайней мере, очень редко) не отказывался от ролей.

Фон Сюдов играл шпионов и коварных контрразведчиков, начав эту победную серию «Холодной войны» с златовласого юберменша в «Меморандуме Квиллера» (1966) — пытал Джорджа Сигала высокомерием, мордобоем и сарказмом, преимущественно высокомерием. Продолжил в 1970 «Кремлевским письмом» Джона Хьюстона — героя звали полковник Коснов, хладнокровный убийца из КГБ носил пыжиковую шапку, терпел выходки любвеобильной невесты (Биби Андерссон тоже, кажется, числилась русской) и, не моргнув глазом, игнорировал эскапады Орсона Уэллса, в роли крупного советского чиновника резвившегося, как дитя. В «Звездной мишени» (1978) феерически менял личины (отдельным трюком были карие линзы) — целью вероломного нападения был генерал Паттон, и покушение удалось. Джон Кассаветис шел по следу неуловимого злодея, но не справился бы, если бы тот не катался на лыжах с коварной Софи Лорен.

Верно, что форма офицера Вермахта шла ему просто оскорбительно («всем идет»), но неверно то, что кто-нибудь из этих героев в погонах был злодеем.

В 1970 фон Сюдов разделил участь своих верных товарищей, сыграв хитроумного маньяка-убийцу в триллере Ласло Бенедека «Ночной посетитель»: Пер Оскарссон его подставил, поэтому Оскарссона и Лив Ульман заодно пришлось убрать, а расследовал все это дело Тревор Хауард. Заточенного пожизненно в сумасшедшем доме на скале, как Монте-Кристо в замке Иф, героя фон Сюдова, шахматиста (еще бы) и изобретателя, невозможно было заподозрить, а он, связав простыни, ловко перебирался за тюремную стену и зимой в одних трусах бегал ночью по снежному лесу творить зло. Как и зачем в этом мрачноватом скандинавском капустнике очутился Хауард, понять было трудно, особенно, похоже, самому Хауарду.

В «Трех днях Кондора» (1975) фон Сюдов блеснул в роли наемного киллера, напугав молодого Роберта Редфорда горькой участью всех преследуемых одиночек, в фантастической антиутопии «Последний воин» (1975) напутствовал Юла Бриннера на развалинах американской цивилизации, а в «Фокстроте» (1976) предательски решил воспользоваться беспомощностью Шарлотты Рэмплинг и погиб от руки Питера О’Тула (к несчастью, фильм снимал Артуро Рипштейн, для которого тройственная фотогения этого удивительного ансамбля была решительно чрезмерной).

У офицеров Макса фон Сюдова с национал-социалистами были, похоже, эстетические разногласия.

Считается, что фон Сюдов без устали играл ужасающих немецких офицеров, — это не совсем так. Верно, что форма офицера Вермахта шла ему просто оскорбительно («всем идет»), но неверно то, что кто-нибудь из этих героев в погонах был злодеем. В «Бегстве к победе» (1981) Джона Хьюстона Макс фон Сюдов играл бывшего футболиста, а ныне коменданта лагеря для военнопленных — и не мог устоять перед обаянием Майкла Кейна (никто не смог бы), организующего футбольную команду, готовую потягаться с немецкой сборной. Матч «Германия» — «Союзники» проходил на стадионе в Париже, и педант в серой армейской униформе, рискуя репутацией, азартно аплодировал именно союзникам (в воротах у них стоял, конечно, Сталлоне, зато нападающим был сам Пеле) — он был не только солдат, но и джентльмен, и принципы fair play были превыше всего.

В шпионском триллере «Кодовое имя Изумруд» (1985) побочное свойство фотогении актера — униформа, как и положено, добавляет жесткости, однако обнаруживает и делает отчетливым фамильное благородство (в этих ролях он был особенно «фоном») — обретало сюжетное разрешение: герой фон Сюдова, высокий чин в немецкой разведке, невозмутимый сухарь с редким чувством юмора (его манера делать ладошкой некую издевательскую завитушку у виска вместо «зиг хайль» — незабвенна), был на самом деле глубоко законспирированным английским шпионом. (Любимым актером детства фон Сюдов называл Лесли Хауарда — вспоминая не только «Пигмалиона», но и «Алый первоцвет».) А немецкий морской офицер, капитан Шредер в «Путешествии проклятых» (1976), будучи все тем же непрошибаемым солдафоном, что и все в фон сюдовской небольшой армии, и вовсе рисковал жизнью, пытаясь усмирить нацистов на борту своего корабля и спасти пассажиров-евреев, как того требовал долг капитана и морской кодекс чести. Герр Шредер был из тех, кто считал, что показывать геббельсовские пропагандистские ролики еврейским беженцам — это, прежде всего, «дурные манеры». А уж хуже этого ничего быть не может. У офицеров Макса фон Сюдова с национал-социалистами были, похоже, эстетические разногласия.

Собственно, судьба киноискусства отчетливо видна в судьбе великого Макса фон Сюдова.

Постепенно, по мере погружения в жанровое кино, фон сюдовские злодеи становились все эффектнее. Укутанный в пестрые меха длинноволосый король Озрик насыпал полные пригоршни рубинов Арнольду Шварценеггеру в «Конане-варваре» (1981): «Приходят времена, когда драгоценные камни теряют ценность!» В 1983 Макс фон Сюдов появился на две минуты в роли зловещего лидера таинственной террористической организации «Спектр» Блофилда в «Никогда не говори никогда»: запомнился он, в основном, длинной седой бородой, своим фирменным звучным голосом (обещавшим миру ядерный апокалипсис) и отменно пушистым котиком на коленях. Тремя годами ранее никакой котик не мог украсть шоу у Макса фон Сюдова — в роли Минга Безжалостного, бритого налысо космического Чингис-хана в фантастическом боевике «Флэш Гордон», он наводил ужас на Вселенную. В 1990-х актер «злодействовал» исключительно за счет смертоносного авторитета — он мог буквально уничтожить противника одним неистовым презрением, но иногда по старинке пользовался оружием: сыграл судью-палача в «Судье Дредде» (1995) и коварного создателя бесчеловечной системы в «Особом мнении» Стивена Спилберга (2002). Макс фон Сюдов, очевидно, желал разнообразия в этих ролях — разнообразия, по крайней мере, внешнего, там было предостаточно. Но драгоценные камни, похоже, и вправду теряли свою ценность — такие наступили времена, прав был старый седой король.

С начала 1970-х задачи для актера стали откровенно мелковаты, но не только роли были малы — в умаление пришел сам классический кинематограф. Собственно, судьба киноискусства отчетливо видна в судьбе великого Макса фон Сюдова. Актер сделал, кажется все, чтобы его по-прежнему «забавляла игра». Уехал в Италию, где в семидесятых кино еще встречалось: снялся у Франческо Рози в «Сиятельных трупах» (в роли ледяного и невозмутимого судьи), у Валерио Дзурлини в «Пустыне Тартари», у Альберто Латтуады в «Собачьем сердце» (его профессор Преображенский был очевидно «из бывших») — но энергия итальянского кино была на исходе, и в последующие десятилетия как ни был занятен фон Сюдов в роли ужасного банкира мафии в «Раскаявшемся» Паскуале Скуитьери (1985) или старого сыщика в «Я не усну» Дарио Ардженто (2001) — все уж было не то. Интересно, что актер практически ни разу не ошибся в исходных обстоятельствах: режиссерские имена, актерский состав, а иногда даже и сценарий — все это каждый раз выглядело вполне многообещающе. До начала съемок. Проблемы были с художественным результатом, не с замыслом. Но вот этого актер уже контролировать не мог.

Жуя бутерброд, с мрачным сарказмом делился с Барбарой Херши размышлениями по поводу телепрограммы про Освенцим.

Кроме всего прочего, в семидесятые в Италии было принято безумствовать с размахом, Ингрид Тулин снималась в «Салоне Китти» у Тинто Брасса, Марчелло Мастроянни играл «Благородного венецианца по прозвищу «Полосатая задница», а фон Сюдов в свою очередь отличился в «Черном журнале» («Большом вареве», Gran bollito) (1977) Мауро Болоньини — в этом кровавом гротеске о серийной убийце (свихнувшуюся итальянскую мамочку играла Шелли Уинтерс, сестру священника — Рита Ташингем) он появлялся в розовом дамском платье декольте, жаловался подружкам на дьявольские козни и с непередаваемой ужимкой поправлял вуалетку, делая книксен перед церковным алтарем. Кажется, это был один из тех случаев, о которых актер впоследствии вскользь упоминал в интервью как о «неверно принятых решениях». Возможно, хотя бы в процессе съемок было весело.

Ирония истории, известная также как «Великая Кривая», привела к тому, что Макс фон Сюдов дважды снялся в фильмах с исключительно правильными, сомасштабными его дарованию, легендарными названиями: в «Кольце Нибелунгов» и в «Саге о Йосте Берлинге». Ни тот, ни другой телефильм не были, как легко догадаться, произведениями ни Ланга, ни Стиллера. Разумеется. И все же невыносимо жаль. Впрочем, самый миг этого сожаления, вполне отвлеченного, достаточно красноречиво говорит о том, что же за актер был Макс фон Сюдов.

Вуди Аллен нашел прелестный способ отдать дань уважения кинематографу Ингмара Бергмана (которого всегда называл своим любимым режиссером) и снял фон Сюдова в «Ханне и ее сестрах» (1986) — импозантный профессор, один из лучших фон сюдовских очкариков-интеллектуалов (а там есть из кого выбирать), жуя бутерброд, с мрачным сарказмом делился с Барбарой Херши размышлениями по поводу телепрограммы про Освенцим: «Еще больше страшных фактов и еще больше вопросов про то, что вызывает систематические убийства миллионов. Неверно! Вопрос нужно ставить иначе: почему это не случается еще чаще!» Но вскоре отвлекался от вопросов о судьбах мира на семейный скандал и, уязвленный и страшно разочарованный, фирменным жестом ронял лоб в ладони — вудиалленовский краткий курс по кинематографу Бергмана уложился в пять минут.

В 1991 Ларс фон Триер подвел все возможные итоги. В «Европе» от Макса фон Сюдова остался лишь закадровый голос, с завораживающей потусторонностью звучащий над последней историей классического европейского кинематографа: «Сейчас ты слушаешь мой голос. Он будет помогать тебе и поведет в самую глубину Европы». Так и есть, он помогает. По-прежнему помогает. Но лица, того самого лица, уже нет — быть может, только смутные очертания воспоминаний в «самой глубине».

Вечность

Фон Сюдов с юности играл роли стариков — во время обучения в студии и в первые сезоны в театре так много, что и годы спустя вспоминал эти роли не без раздражения (в интервью он довольно зло пародировал необходимость шаркать ногами и трясти головой). В первой своей кинороли — в «Только матери» Альфа Шёберга (1949) совершал скачок от двадцатилетнего героя к сорокалетнему просто надев очки и чуть изменив пластику. Семидесятилетнего отца Меррина в «Экзорцисте» сыграл в 43 — и проделал подобный трюк не единожды, смешивая времена на экране и путая карты биографам. Но совпав, наконец, со своими седыми героями по возрасту, обнаружил в ролях умудренных старцев какое-то особое качество. Бытовой, «повседневной» немощи (ее еще долго приходилось именно играть, собственная настигла далеко за восемьдесят) там было недостаточно. Даже в Голливуде поняли, что Максу фон Сюдову к лицу вечность.

В 1998 в нарядном и эффектном фэнтези «Куда приводят мечты» (Робин Уильямс на том свете разыскивал погибшую семью) фон Сюдов играл Проводника, младшего коллегу Вергилия. Проводника нужно было отыскать среди сонма парящих в пустоте книжников, он элегантно зависал на горнем этаже бесконечной библиотеки модифицированного дантевского nobile castello: высокая фигура с фолиантом в руках, старинная шляпа, длинный шарф, круглые очки. Режиссер Винсент Ворд осознал, что в его распоряжении уникальный спецэффект доцифровой эпохи и за пару минут дал несколько сверхкрупных планов Макса фон Сюдова: «Мне не нужны очки, мои глаза — плод моего воображения!» — всех демонов преисподней не хватило бы, чтобы стереть из этих по-прежнему голубых глаз внутреннюю усмешку. Каждой своей новоприобретенной и подчеркнутой гримом морщиной фон Сюдов вписывался в живописное пространство голливудского ада, с алым, как театральный занавес, парусом ладьи, с морем, кипящем от тел грешников, с огненными всполохами на горизонте: пусть на пару мгновений, но этот инфернальный диснейленд обретал черты средневековой страны теней.

В 1992 Кшиштоф Занусси снимает «Прикосновение руки»: фон Сюдов играет старого композитора, некогда великого, но замолчавшего на долгие сорок лет (в ход пошла седая борода и такая же буйная шевелюра, неуверенная старческая походка, капризные интонации и щедрый грим). Поклонник-музыковед (Лоран Блюто) обнаруживает в себе некие экстрасенсорные силы, возрождает мастера морально и физически, и тот, вдохновленный и мистическим образом подключенный к источнику молодости, сочиняет свою последнюю ораторию и успевает зачать сына с молоденькой подружкой, перед тем, как, окончательно утратив жизненный импульс, превратиться в угасающего инвалида. Всю эту многозначительную сложность, включая эксцентричные повадки своенравного старого задиры, поистине волшебное «фаустовское» преображение, азарт неожиданного любовного романа, творческий экстаз, необычайно точные подробности астматических и сердечных приступов и умудренный покой последнего прощания — все это Макс фон Сюдов мог сыграть, не просыпаясь. Впрочем, для этого он был слишком дисциплинирован и хорошо воспитан.

Макс фон Сюдов, как заведено исстари, играет героя, у которого есть вопрос.

Зачем фон Сюдову играть старика, понимал — в отсутствии Бергмана — Ян Труэль. В 1996 он снимает байопик о последних годах Кнута Гамсуна, пытаясь разобраться в причинах, намертво связавших имя нобелевского лауреата с деятельностью партии немецких национал-социалистов. Гамсун фон Сюдова — своенравный старый упрямец, он уже пятнадцать лет ничего не пишет — устал, и знает, что устал. У него есть свои взгляды: он ненавидит Британию (с ее имперской политикой и концлагерями в Африке) — и знает, что эти взгляды не разделяют его соотечественники. Он истово желает свободы любимой Норвегии — и ради этого готов прислушаться к тому, что говорит герр Гитлер и даже — Труэль растягивает этот момент, словно пытаясь отдалить, отменить — пожать тому руку. Он любит жену и детей — но практически не участвует в их жизни. И он понятия не имеет, как способно отозваться его слово: привык, что написанное или сказанное им принадлежит литературе, а не пропаганде. Его время прошло, Труэль то и дело дает в кадре старинный брегет с застывшими стрелками, а то и вовсе с разлетевшимися стеклами. Вряд ли позабыв о самом мощном в шведском кинематографе образе остановившихся часов. Фон Сюдов в «Гамсуне» и вправду чрезвычайно напоминает Виктора Шёстрёма времен «Земляничной поляны» — рост и масштаб личности оказались сопоставимы.

Гамсун знает, что стар и слаб. Все силы уходят на то, чтобы держать спину, сурово пушить усы, временами сосредоточенно крутить головой и орать на окружающих (гений глуховат). Он экономен в жестах, немногословен, его в очередной раз чем-то награждают, он говорит «спасибо» — жена (Гита Нюрби) переводит по-немецки, и «спасибо» растягивается на целое приветствие германской нации. Гамсун удивлен, но слишком деликатен, чтобы всерьез протестовать. То, что пишут в газетах, вызывает его бурное негодование, он неуемен, он привык сражаться и наскоро что-то отвечает — однако, похоже, рассматривает это как свое частное мнение, не подозревая, что эти заметки сделают из него рупор прогермански настроенных националистов. Он без устали готов философствовать, размышлять о судьбах Норвегии и горячо делиться этими размышлениями, по-стариковски пространными и опасно нелицеприятными — приводя в замешательство и норвежских маленьких гитлеров Тербовена с Квислингом и самого Гитлера. Гитлер был намерен поговорить с нобелевским лауреатом попросту, как художник с художником, — Гамсун наорал на фюрера, потребовав независимости Норвегии (а ведь фон Сюдов взял всего лишь несколько нот из тех, с помощью которых когда-то отец Меррин изгонял дьявола).

Там, где требуется отец и смысл, — там определенно нужен Макс фон Сюдов.

Силы на исходе, Гамсун прячется от жены, от детей и просителей, сбегая подальше в лес, — сидит там у избушки на скамеечке, тихий и незаметный. Но на деревьях и полянах лежит снег, а с крыши свисают ледяные наросты, — и это по-прежнему его пейзаж, соки его земли, и для фон Сюдова в кадре это еще вернее, чем для его героя.

Старик колет дрова, внезапно с ним случается удар, Гамсун падает навзничь в талый лед, он шепчет: «Сейчас, Курт. Наконец…» — он ждет смерти, он совсем-совсем не против, и камера, зависнув сверху, тоже ждет смерти героя. Но Гамсуна играет Макс фон Сюдов — взгляд камеры соскальзывает вниз, замирает, разглядывая на крупном плане запрокинутый в небо профиль, и это лицо по-прежнему — собор, хотя отчасти уже и в руинах. «Я буду держать свое лицо открытым, дабы удовлетворить ваше любопытство», — ничего не изменилось. Ну а раз ничего не меняется, Гамсуну приходится вставать и, ковыляя, опираясь на палку, брести к дому.

Это только Гамсун знает, что он старик. Что его последний бой дается ему невозможным усилием: писатель проводит много месяцев в психиатрической клинике, где, бешено посверкивая голубым глазом, стойко противостоит фашистской бесцеремонности психиатров, мечтающих покопаться в мозгах великого человека (в фильме «Лицо» был похожий случай и подходящий монолог). Его ломают — устраивают индивидуальный показ концлагерной хроники, Гамсун долго не может понять, что происходит на экране, потом осознает немыслимое, самое для него невозможное: «Дети!!!» — теперь он не может ни отвести глаз, ни прикрыть веки, он будет смотреть. И плакать кровавыми слезами. (Лоб горит, глаза красны. Это грим, конечно же. Но прежде всего это фон Сюдов.)

Гамсун желает только честного и открытого суда — и получает его, в конце концов. На суде он с подкупающей безыскусностью произносит заключительную речь, готов принять любое наказание, он по-прежнему прям, хотя и очень тих, и говорит, как должно говорить поэту. Немолодая секретарша смотрит на него восхищенно. Она, как и все, видит гиганта, и сколько бы старый писатель ни просил пощады, не будет ему снисхождения от человека — ведь он до сих пор тут выше всех. Во всех смыслах. Когда судья оглашает решение (огромный денежный штраф) — старик давно уже тихонько дремлет, успокоенный: он сказал все, что хотел, приговор — самое маловажное из произошедшего.

Осталось лишь главное. «Я знаю, Ты слышишь молитвы. Если бы я мог получить ответ на свой вопрос! Ответь, Господи!» — то шепотом, а то во всю глотку великий старик взывает к Всевышнему. «Спит беспокойно и разговаривает с Богом грозным голосом», — с будничным смирением пишет супруга Гамсуна дочери о том, как себя чувствует папа. Кто вложил в этот голос раскаты грома, пусть ждет грозы. Макс фон Сюдов, как заведено исстари, играет героя, у которого есть вопрос. У него в запасе вечность на ожидание ответа.

Кому как не ему было играть бессмертного мага, свидетеля и властителя всех былых эпох.

Труппа Ее Величества купить

Единственным фильмом XXI века, судьба которого его волновала, оказался «Жутко громко и запредельно близко» (2011) Стивена Долдри (фон Сюдов небезосновательно считал, что эта работа осталась недооцененной). Главный герой, маленький мальчик, потерявший отца в башнях-близнецах 11 сентября, пытается разгадать хитроумную загадку, из многочисленных встреч с посторонними людьми сложить некий паззл, который дал бы ему возможность почувствовать контакт с папой и привнес осмысленность в окружающий мир (принцип «Амели спасает санки с «Розовым бутоном»» до сих пор выглядит вполне содержательным). Там, где требуется отец и смысл, — там определенно нужен Макс фон Сюдов. Он играет таинственного «жильца», остановившегося у бабушки мальчика, вероятнее всего — его деда, давно оставившего семью. Жилец не произносит ни слова, общаясь с ребенком с помощью записок. В качестве разъяснения немоты предлагается история о пережитом в годы войны шоке от гибели родителей, впрочем, она тут же объявляется не исчерпывающей. Молчание, отказ от коммуникации с миром — родовое свойство семейства Фоглеров, от мага Альберта Фоглера до актрисы Элизабет Фоглер из «Персоны», и старик, конечно же, на самом деле носит то же имя (даже если авторы фильма подразумевали что-нибудь попроще). Упрямый молчальник становится спутником мальчика в его поисках — сопровождая, оберегая, раздражая, провоцируя, обучая потихоньку, приучая к мысли о том, что окружающий мир полон не только опасностей, но и открытий, и бояться его в любом случае не стоит. Фон Сюдов — а в 2011 он уже по-настоящему стар, и постарел как раз так, как в паре фильмов напророчил, непередаваемо смешав величие с комизмом, — очевидно наслаждается выразительными возможностями роли, которые дает отсутствие текста. Любая микроскопическая оценка (чувство меры никогда ему не изменяло, он и в 82 не собирался начинать переигрывать), оценка, не читаемая ребенком, обеспечивает повествованию необходимый объем: Попутчик успевает рассказать и про то, как «запредельно близок» ужас хаоса, и про то, что человек не виноват, если этого ужаса не выдержал, нечего тут стыдиться, и про то, какое забавное и хрупкое чудо эти новехонькие «завоеватели», бегающие по улицам в поисках смысла и тормошащие старых дедушек, которые всю жизнь искали того же самого. «Я хочу, чтобы отныне ты всегда ходил со мной!» — торжественно объявляет мальчик. Фон Сюдов в ответ только хмыкает и передергивает плечами. «Всегда» — это как раз про него.

Последней историей о мальчике, старике и вечности, сыгранной Максом фон Сюдовом, стала «Игра престолов»: кому как не ему было играть бессмертного мага, свидетеля и властителя всех былых эпох, включая существующие только в воображении или кошмарах, воплощенную память человечества?! Его лицо возникало из темноты пещеры, проявлялось в центре сплетения гигантских ветвей безымянного Иггдрасиля, в самой сердцевине мира, в средоточии всех времен и сюжетов. Макс фон Сюдов был на своем месте. Властный старик в эффектных лохмотьях, молниеносно перемещающийся сквозь прошлое и будущее, звался здесь Трехглазым вороном. Вероятно, Карлу Вильхельму фон Сюдову, профессору фольклористики, который так часто рассказывал сказки своему сыну, понравилась бы эта история.

Земляника

За пару мгновений до того, как рыцарь объявил шах смерти, он сидел на привале с комедиантами в лучах вечернего солнца, ел с ладошки Биби Андерссон свежую землянику и пил молоко. «Я буду нести это воспоминание так бережно, словно в моих руках чаша, до краев наполненная парным молоком». Бог, смерть и чума могли подождать. Сейчас было время земляники.

В «Пелле-завоевателе» Лассе, уже осознав весь ужас их с сыном незавидного положения, вел мальчика в поле, где показывал ему спрятанные подальше от чужих глаз белые цветочки — там будет настоящая земляника, их сокровенная тайна. С них и довольно — лучше нее все равно ничего на свете не бывает.

Человек создан, чтобы искать смысл.

Макс фон Сюдов о Бергмане

Макс фон Сюдов с известной долей иронии относился к тому, что его называли интеллектуальным актером. Говорил, что не слишком сведущ в вопросах религии и совершенно точно не играет в шахматы. Не уставал произносить слова благодарности Ингмару Бергману. Не отказывал себе в восхитительно легкомысленных ролях. По случаю девяностолетия его спросили о его работе (последний по времени фильм еще не вышел на экраны). «Ну что вы, я давно не работаю! Так, иногда поддаюсь искушениям…»

Когда Бертрану Тавернье в «Прямом репортаже о смерти» (1980) понадобился образ потерянного рая для истерзанной и загнанной героини Роми Шнайдер — он сочинил провинциальный загородный дом, утопающий в зелени, и его хозяина, среди книг и картин с жаром рассуждающего о средневековой музыке. Хозяина играл фон Сюдов.

Он много путешествовал. Помимо шведского, знал английский, французский и итальянский. Ухаживал за собственным садом. Вырастил четверых сыновей. В семьдесят лет женился второй раз, переехал в Прованс, где прожил двадцать лет.

Что бы ни было там, на экране, это было еще не все.

Чума

Макс фон Сюдов умер 8 марта 2020, месяц не дожив до 91 года. Умер в разгар новой болезни, грозящей человечеству неисчислимыми бедами. Весть о его смерти была горька, и все же она стала своеобразным посланием. Самым важным, жизненно необходимым в эти страшные дни. Это было напоминание о том, что чума и уныние не могут до конца владеть человеком. Что человек создан, чтобы искать смысл. Что рыцарь расставляет фигуры на шахматной доске в эту самую секунду. Великий актер уже не мог сказать этого в своих поздних фильмах. Он нашел другой способ. Он затмил чуму.