Маньяк: История вопроса

…и меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

СЕАНС — 71

Нет человека скучнее маньяка. В конечном счете он просто зануда. Унылый и банальный, он сужает разнообразие окружающего мира до одной идеи, одного ракурса, одного объекта — и пытается сотворить мир из них, разогнать до масштабов универсума, втиснуть в них все возможные смыслы и страсти. Его концепция должна описывать все, его жертва должна страдать за всех. Предмет его мании раздувается, пухнет, теряет очертания, становится гротескным и бесформенным — и в конце концов гибнет, будучи не в силах вместить все надежды, возложенные на него маньяком; так солнце, загнанное в лупу, становится из светила горнилом. Маньяк — мутный тип, и эффектность иных его деяний — всего лишь попытка выкрутить предельную яркость изображения из плохо работающего черно-белого телевизора. Ему нужно поярче, потому что он видит плохо и мало. Он хитер на выдумки, ибо он голь; он перфекционист, ибо одержим страхом ошибки (ведь его мир столь узок, что в нем нет ресурсов для ее исправления); он безжалостен, ибо внезапности жизни воспринимает как сор и помехи; он воспален, ибо он прыщ. И чем он скучнее, тем кошмарнее его мания. Человек, одержимый, к примеру, коллекционированием трамвайных билетов, — возможно, поэт; возможно, он умеет прозревать за ветхими бумажками паутину маршрутов из ниоткуда в никуда, некогда прочерченных незнакомцами, которые на полчаса обрели, благодаря этим бумажкам, иллюзию надежных рельсов своей жизни… Но серийные убийцы — зануды из зануд. Их неспособно отвлечь вообще ничего — ведь все, на что стоит отвлекаться, они как раз убивают. И если большинство из них предстают на фотографиях слегка одутловатыми, то это не только из-за проблем с гормонами. Они всегда немножко в вакууме. Мир вокруг них почти пуст. Они настолько скучны, что даже выглядят скучно. Сколько бы ни вглядывались в их фотографии всевозможные недоумки и несмышленыши, пытаясь разглядеть в них мрачное очарование Зла, дабы немедленно ему поддаться, — тщетно. В этих глазах не бездны, но пустыри.

Даже там, где жанр вроде бы изначально не предполагает наличия маньяка, тот, стоит лишь ему оказаться в кадре, умудряется подчинить себе все действие.

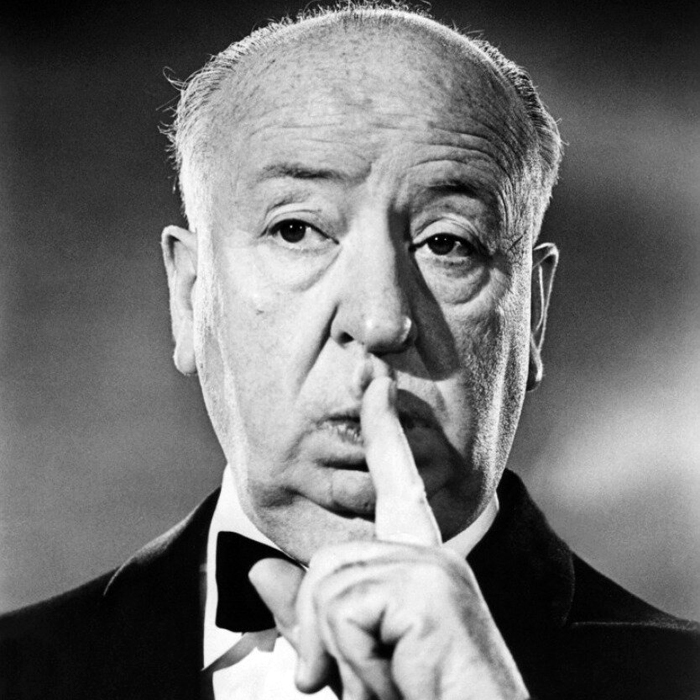

Однако это в реальности; маньяки экранные — как на подбор харизматики и щеголи. Даже когда фильм «основан на реальных событиях», даже когда высокие этические принципы заставляют режиссера показывать маньяка невзрачным, туповатым и сереньким, — невзрачность все равно оказывается личиной, за которой хоть на несколько секунд да сверкнет подлинное, беспримесное Зло, мгновенно обретя эстетическую убедительность, ибо здесь окажется выполненной базовая функция любого искусства: делать абстрактные идеи чувственно осязаемыми. Занудство здесь именуется методичностью, изворотливость — изобретательностью. Киноманьяки играют со служаками-сыскарями на опережение и всегда оказываются на шаг впереди, ибо они яркие индивидуальности (хотя Диккенса явно не читали), — недаром же их modus operandi зовется «почерком», а потому их кругозор не скован ни протоколами, ни моралью. И поскольку травмы, их породившие, как правило, коренятся в какой-нибудь невообразимо кошмарной жути из далекого прошлого, мир их преступлений оказывается драматургичнее и объемнее мира нормы, ограниченного семейным уютом да буднями убойного отдела. Их играют лучшие актеры; более того, многие актеры и оказались-то лучшими (ну или были таковыми признаны) именно благодаря роли какого-нибудь маньяка — от Перкинса и Хопкинса до Спейси и Эмерсона. Бенефицианты становятся бенефициарами. Короче, на экране все в точности наоборот. Что было пресным, стало пряным. Маньяки интересны, маньяки притягательны, маньяки разнообразны.

…Ну или не совсем. При ближайшем рассмотрении.

Формату «история вопроса» в журнале «Сеанс» больше двадцати лет. Он всегда строился как типология: монтаж коротких скетчей, иллюстрирующих различные подходы к теме на протяжении всей истории мирового кино. Так же должна была строиться и эта статья. Казалось бы: маньяков так много, все такие разные и такие особенные. Вот тип «художник», вот «ученый», вот «мститель», вот «дон жуан», а вот «дон кихот». И это справедливо, пока речь о чистой репрезентации. Но стоит задаться вопросом о формальной функции образа, как картина мгновенно теряет все свое многоцветие. Потому что, за редчайшими исключениями, маньяк в фильме нужен лишь для одного. Он устроен так же, как сам фильм. Он — его персонификация; собственно, он и есть фильм. Просто в человеческом обличье.

Идентичность

Дело, разумеется, не в том, что все маньяки — несостоявшиеся режиссеры или что все режиссеры — втайне маньяки. Просто пороки подлинных маньяков, скучные и кошмарные, при переходе на территорию искусства оборачиваются даже не добродетелями — нормой. Знать одной лишь мысли власть, одну, но пламенную страсть — еще необязательно значит быть большим художником; но и фильма, не впав в такую мономанию, не поставишь. Втискивать сверхсмыслы в бедное, немощное человеческое тело значит его расчеловечивать, скорее всего — уничтожить, но актерские тела специально натренированы именно на такое обращение. Увидеть мир как образованный и пронизанный одной-единой мыслью значит пренебречь неисчерпаемой щедростью его форм и вариаций, вечно спорящих друг с другом, обкорнать его до мистической или конспирологической теории, — но миры художественных произведений именно так и образуются, это дает им единство и цельность. Оказавшись на территории фильма или романа, пусть даже самых плохоньких и небрежных, маньяк мигом превращается из убогого выродка в центр местного мироздания, ведь здесь он и вправду дома: все вокруг него устроено сообразно его навыкам и амбициям. Больше никакого вакуума — чистый озон. Над кадрами, в которых он с тошнотворной тщательностью устраивает свои гекатомбы, с точно такой же тщательностью корпели оператор, выставляя свет и фокус, и монтажер, двигая склейку взад-вперед по кадрику, чтобы достигнуть идеальной резкости жеста. Ограниченность его мышления и восприятия больше не выглядит ущербностью, — по крайней мере, не больше, чем ограниченность поля зрения камеры рамкой кадра, а его жажда тотального контроля более чем уместна в мире, где даже самый мелкий предмет реквизита продуман, изготовлен и встроен в композицию кадра. Не говоря уже о выборе жертв, который настолько сродни процедуре кастинга, что режиссеру, проводящему отбор, впору мысленно прикидывать, подойдет ли тот или иной статист его герою, по вкусу ли он ему окажется… Делать киноманьяка записным эстетом — почти пошло, но и почти неизбежно: резонируя с ним, наделяя само его амплуа безупречной киногенией, субстанция экранного изображения с такой недвусмысленностью опознает в нем своего, что вопрос лишь в том, выводить ли в фабулу это эстетство, растворенное в крови, или оставить на уровне повадки.

В конце концов, Кайзер Созе и триеровская нимфоманьячка вообще сочиняли сценарий уже по ходу фильма, высматривая и собирая его из случайных мелких деталей обстановки.

Вот почему типологизировать экранных маньяков было бы занятием праздным и не вполне корректным: это значило бы попросту типологизировать саму историю кино. Доктор Калигари неотличим от своего кабинета, месье Верду — от «Месье Верду». Описать Фредди Крюгера значит описать поэтику кинематографа Уэса Крейвена — и ничего сверх того. Лучший способ понять, как устроено изображение в фильмах Жана Эпштейна, — внимательно присмотреться к тому, как создает портрет жены его одержимый лорд Эшер. Стилистические ключи к предвоенному французскому черному фильму по умолчанию принято искать у лидера направления — Марселя Карне, но в «Пуританине» Джефа Мюссо, где серийного убийцу играет Жан-Луи Барро, их и искать не надо — лежат на поверхности, сквозят в одержимости собственной отверженностью и смертельной печалью, которую каждым жестом и каждым взглядом играет этот лунный Пьеро. В милой манере Ардженто натягивать черные перчатки и собственноручно вершить резню в своих фильмах — не тайный импульс режиссера к убийству, компенсируемый производством кровавых хорроров, но простое, вполне профессиональное понимание: эти жесты — самые ответственные моменты в фильме, они должны быть идеально соприродны пластике кадра, такое не доверишь ни одному актеру. Что уж говорить о Джеке, который построил дом так же, как фон Триер строит фильмы, или о «Подглядывающем» Майкла Пауэлла, в котором маньяк — вообще кинорежиссер? Или, наоборот, о поточных джалло и слэшерах, которые, в пыль стерев границу между «маньячным триллером» и «мистическим триллером», абсолютизировали фигуру маньяка настолько, что он в открытую подается как субъект обоих жанровых канонов?

Мир сколь-нибудь живой мгновенно оттеняет маньяка как нечто ему инородное.

Избежать этого резонанса почти невозможно. В «Чудовищной декаде» Шаброль раздваивает маньяка: непотребства творит не Перкинс, мучимый анамнезом Нормана Бейтса, а дурманящий его из мести наркотиками богоподобный Орсон Уэллс. И режиссер, воспользовавшись этим зазором и пройдя между ними, как горнолыжник на вираже между флажков, не доверяет стилеобразующую функцию ни одному и ни другому, а только рациональнейшему Мишелю Пикколи. Но сколько же к этому пришлось идти: «Милашки», «Ландрю», «Перед тем, как наступит ночь» — все они сработаны в манерах своих лиходеев (как будут сработаны позднее «Крик совы» и «Ад»), а в «Разрыве» Шабролю даже раздвоение не помогло. Не помогло оно и Демме в «Молчании ягнят»: аккуратный Хопкинс с немигающим взглядом и тихим клекотом влет переиграл мелкого лузера-скорняка, подчинив себе строй всего фильма и проторив прямую дорогу к богу-демиургу Дикого Запада. Пожалуй, глух и невнятен оказался резонанс героя с фильмом в «Американском психопате», но исключительно потому, что переносить на экран роман Эллиса изначально было затеей не очень-то разумной: там, в оригинале, тот же эффект работал по литературным правилам, наделяя героя сугубо писательской манией фетишизировать слова, то есть превращать их в названия брэндов, блестящие и бессмысленные в своей самодостаточности. Остается лишь надеяться, что никому не взбредет в голову экранизировать, скажем, «Тщательную работу» Пьера Леметра, где маньяк как субъект писательского метода задан уже на уровне интриги. Даже там, где жанр вроде бы изначально не предполагает наличия маньяка, тот, стоит лишь ему оказаться в кадре, умудряется подчинить себе все действие. Так, в средней руки судебном сериале «Шарк» о буднях и мытарствах циничного окружного прокурора серийный убийца, прилежно освоив юриспруденцию, превращает судебный допрос в акт чистого насилия (точнее сказать, внезапно выявляет в этой процедуре латентную маниакальную составляющую), а в финале именно ему выпадает привилегия сформулировать «последнюю правду» о внутреннем устройстве главных героев и сути их взаимоотношений. Словно зачитывает характеристики персонажей из сценарной заявки. Вообще, удивительное повальное умение экранных маньяков «просчитывать» наперед ответные действия своих оппонентов, включая их в свой хитроумный замысел, утратит всю свою магию, если предположить очевидное: они просто читали сценарий (ну или писали). Равно как и их, в буквальном смысле, кошмарная вездесущесть лишь демонстрирует, что монтажные склейки им не указ: они словно перемещаются из пространства в пространство самой камерой, прицепившись к ней и оказываясь в каждом следующем кадре, где бы он ни был снят, подобно Китону в «Шерлоке-младшем». Герой «Семи», запланировавший собственное убийство, или Ворон у Клузо, написавший сотни анонимок и почти ни в чем не просчитавшийся, проницательны почти сверхъестественно, — но, в конце концов, не более, чем Фредди Крюгер, воспользовавшийся сном, чтобы пройти сквозь стену, или, скажем, эмерсоновский Уильям Хинкс из «Практики», поджидавший намеченную жертву за каждой дверью. Первые знали логику сюжета, второй — законы экранного изображения, третий — структуру сериального эпизода. Только и всего. В конце концов, Кайзер Созе и триеровская нимфоманьячка вообще сочиняли сценарий уже по ходу фильма, высматривая и собирая его из случайных мелких деталей обстановки. Перефразируя эпиграф из Барта, предваряющий роман Леметра («писатель — это человек, который тасует цитаты, убрав кавычки»), можно сказать, что маньяк, оказавшись в романе или в фильме, закавычивает все, что его там окружает.

Двойничество

И именно поэтому, именно в силу этого своего устройства экранный маньяк почти наверняка обречен на поражение. Да, такой всемогущий, всеведущий и вездесущий. Не из-за требований высокой Морали к жанровым схемам (какая уж там мораль, к примеру, у анархиста Ардженто). И даже не потому, что если маньяк — персонификация фильма, то и закончиться они вынуждены одновременно; зная наперед каждый следующий шаг сценария, маньяк, пока он жив, самим этим знанием будет обеспечивать сценарию возможность продолжаться. (В несколько комичном обычае Фредди Крюгера погибать в конце каждого фильма важно не столько то, что он воскреснет в следующем, сколько именно его необходимость погибнуть в нынешнем.) Просто он — копия, а не оригинал. Проекция фильма внутрь фильма — в лингвистике такие конструкции именуются геральдическими (так, во многих постановках «Гамлета» Призрак отца и Первого актера, который в «Мышеловке» исполняет роль отца, играет один и тот же актер: Гамлет на правах все того же всеведения спроецировал окружающий его сюжет внутрь его самого). Всемогущий маньяк заперт внутри фильма, как в тюрьме, — потому что заперт внутри себя же, а оттуда выхода не бывает. Сколько ни упрекали разных режиссеров, от Клузо через Ардженто до Триера, что их маньяки слишком уж похожи на своих авторов, — каждый из этих героев если и мог претендовать на роль разбушевавшегося авторского ego, то разве что alter ego. Или, если говорить на более привычном кинематографу языке, раз уж латынь он не застал, — Doppelgänger. Отчего фильм, спроецированный внутрь себя, почти неизменно предпочитает столь злое обличье, отчего немедля принимается манипулировать и душегубствовать? Отчего бы этой персонифицированной проекции не стать хорошей: сочинять сказки для детей, улаживать невзгоды простого люда? Да оттого, что Doppelgänger — темный двойник. Двойники — они темные. Копия, нежить, кукла. Коппелия не может быть задушевной; кукла Аглая — она неживая. Кажется, за всю историю кино лишь у самого закоренелого фетишиста, Жана-Пьера Жене, его кукла-двойник-маньяк получилась доброй — под именем Амели. Но это надо вообще ничем, кроме вещей, не интересоваться, чтобы обнаружить в вещи доброту; для этого надо уметь увидеть неживое как оригинал. Мир сколь-нибудь живой мгновенно оттеняет маньяка как нечто ему инородное. Оттого экранный маньяк и совершенен, оттого у него глаза так часто напоминают стеклянные шарики, оттого он и щеголь: он — кукла.

Маньяк — это тот, кто сдался. Тот, кому мир лишь снится.

В истории кино маньяк, собственно, и появился-то одновременно с понятием Doppelgänger: в 1920 году у немцев, назвавших себя экспрессионистами. И поскольку экспрессионизм был не жанром, не стилем даже, но типом режиссерского мышления и рефлексией о кинематографе, все возможные вариации и повороты темы были намечены и — не «в первом приближении», но в основе — осуществлены уже там и тогда. У Фейада не было маньяков, его Фантомас — лишь фокусник-авантюрист; Хольгер-Мадсен наметил было удачно маньяка-гипнотизера в «Похитителе душ», но потом переключился на более любезную ему тему торжествующего евангелизма. Первым полноценным и образцовым маньяком стал доктор Калигари, по наущению которого куклоподобная сомнамбула совершала убийства, — но ведь и доктор Калигари был вовсе не собой, настоящий доктор Калигари жил в XVIII веке, а герой Вернера Крауса всего лишь однажды оказался порабощен его именем-иероглифом, из которого составились окружавшие его декорации, и стал его копией и воплощением. Маньяком был и другой экспрессионистский доктор — Мабузе, но он пал жертвой собственного всевластия. Как всегда, исчерпывающе описывая внутреннюю механику кино как такового, Фриц Ланг запер своего героя в им же созданном пространстве, и оно, замкнутое, начало возвращать герою образы, которыми он гипнотизировал и сводил с ума своих жертв, — и он оказался загипнотизирован и сошел с ума… Вообще говоря, едва ли не все ранние фильмы Ланга — перевод христианского тезиса о «самоубийственности зла» в ранг сугубо практического и профессионального вопроса о том, почему любой фильм обречен закончиться. Будь то в «Нибелунгах» или «Метрополисе», Ланг вскрывает внутреннюю логику, ведущую к неизбежной завершенности фильма, — и завершает фильм, вскрыв ее.

Маньяк оказывается жертвой зла, которое носит в себе, поскольку он — лишь отражение (мертвое и ожившее, но не воскресшее) мира вокруг него, поэтому мир, увиденный им с той стороны, в обратном отражении, в конце концов возвращает ему, «отзеркалив», его же зло. Так в современных поточных маньячных триллерах со злодеем обычно удается справиться лишь другому отщепенцу, проявляющему ту же дотошность, то же пренебрежение бытом и социальными конвенциями; попросту говоря, намерение поймать маньяка должно стать манией. Вероятно, благодаря этой системности, даже тотальности подхода к теме, именно Фрицу Лангу удалось однажды сделать почти невозможное. Снять фильм о маньяке так, чтобы они оба — фильм и маньяк — оказались устроены противоположным друг другу образом. То есть — снять фильм «М».

Есть некая ирония (как, похоже, у последствий всего, что Ланг делал всерьез) в том, что «М» чуть ли не официально считается зачинателем маньячного триллера как жанра. То, как он сделан, действительно похоже на большинство будущих образцов жанра: он методичен, он фетишизирует детали и объективирует героев, и ужас перед маньяком в нем — не индивидуальное чувство, но общая атмосфера, определяющая стилистику фильма. Вот только герой Петера Лорре — другой. Методичны и внимательны к деталям здесь все — полицейские, бандиты, обыватели, — все, кроме него. Дело не в том, что он отчего-то устроен иначе, чем фильм; он здесь — единственный, кто устроен иначе. Ему (одному ему за всю свою сорокалетнюю карьеру в кино) Ланг доверяет сформулировать концепцию доппельгангера: о том, кто у тебя за спиной, кто неотвязно преследует тебя и нашептывает, сводя с ума и подталкивая к злодейству. Позаимствовав Лорре у Брехта, только что поставившего с ним свою пьесу «Человек есть человек», Ланг делает страшного детоубийцу — единственным человеком в фильме. Полноценным, объемным, нелепым, неправильным. Человеком, который обременен темным двойником, а следовательно — сам является оригиналом. Это не значит, разумеется, что герой Петера Лорре — не маньяк. Это значит лишь, что маньяк — не тот, кто преследует других, а тот, кого преследуют все. Мир фильма, мир, окружающий героя Лорре, — это и есть его темный двойник: тот, что гонится за ним по ночным улицам, караулит на перекрестках, идет на свист. Мания — реакция слабого человека на реальность вокруг него: оскаленную, улюлюкающую, неполноценную, методичную, загоняющую его внутрь себя, слишком для него совершенную — совершенную, как фильм Фрица Ланга. Маньяк — это тот, кто сдался. Тот, кому мир лишь снится. Кто жаждет разоблачения как пробуждения. Кто хочет попасть туда, где больше никогда не будет кино.