Локарно-2017: Окончательный анализ. Часть II

Тех из участников конкурса в Локарно, кто не поддался искусу скромности, уважения и вообще корректности по отношению к материалу и кто, снимая кино, отдавал себе отчет в том, что снимает кино, подстерегали опасности иного рода. В той властности, с которой природа кино, ежели ей следовать, начинает перекраивать материал (сдвигая сюжетные ходы, подчиняя характеры персонажей их киногении, а физику их взаимоотношений — пластике кадра), обаяния столько же, сколько присуще любой власти, но и разрушительности не меньше. Герои-авторы предыдущей части делали то, что они делали, не от простодушия, — по крайней мере, не все и не только от него; они лишь пытались, по большей части инстинктивно и неуклюже, дать окорот прирожденному деспоту. Пресловутая «элитарность» кино, сделанного по законам кино, — лишь социальный извод того, что в политике именуется автаркией, в логике же — тавтологией.

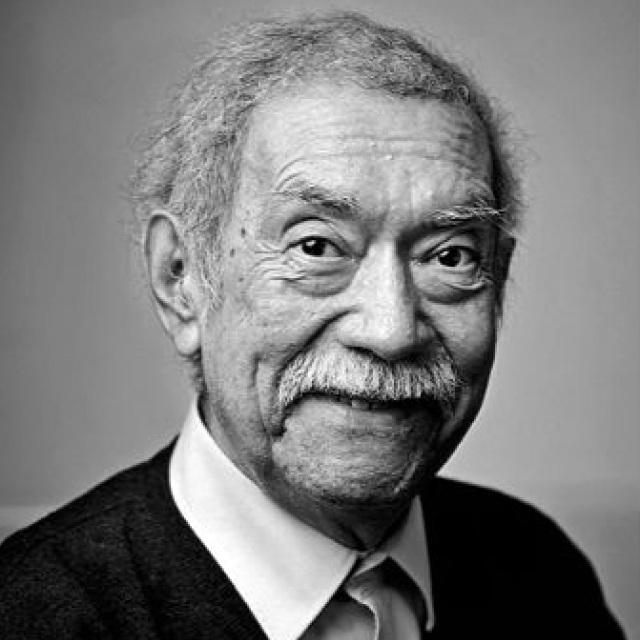

Ф.Ж. Оссанг с призом за лучшую режиссуру в Локарно

В наивном, низовом, простейшем варианте этот эффект хорошо знаком каждому, кому, к примеру, доводилось видеть вгиковские курсовые и дипломные работы: операторы, прилежно набившие на младших курсах руку на натюрмортных этюдах, делают каждый кадр столь совершенным, столь насыщенным деталями и бликами, столь самодостаточным, что смонтировать его с еще одним таким же можно лишь насильно, поперек его устройства. Иными словами, тщательность визуальной проработки блокирует возможность повествования: совершенству невдомек, почему бы его надо сменять на что-то еще, следующее, — ведь оно уже и так совершенство; отсутствие дефектности, присущей реальности и не присущей искусству, не позволяет nature morte превратиться в nature vivre. Разумеется, в данном случае всё дело в дефектности понимания того, что такое кино и как, к примеру, устроено его время. Однако и на более сложных уровнях механизм остается принципиально тем же. Парадокс под стать упомянутым в первой части: там скромность режиссера, покорного материалу, делала его тираном, здесь тотальность киноподхода чревата разбродом уровней и средств. Все триумфы, все шедевры в истории кино, как ни банально это прозвучит, обязаны своим появлением тому, что авторам удалось совладать с этим механизмом, сделав власть формы благотворной и притом не ослабив её; в остальных же случаях дефицит связности, более или менее явный, становился и становится ахиллесовой пятой деспотии «чистой» кинематографичности. И на фестивале в Локарно этого дефицита тоже было в избытке.

Кинематографичность материала проявлена настолько, что тот оказывается способен предложить себя в качестве определения кинематографа

Например, с точки зрения визуальной образности «Зимние братья» Хлинюра Палмасона едва ли не безупречны, вровень с Хаттоном или Гранрьё. Непросто, казалось бы, измыслить материал менее выигрышный, чем цементный комбинат, — даже советские производственные фильмы предпочитали всё ж таки литейщиков да сталеваров, у которых хаос огня, тугое багряное варево и снопы искр. Палмасон же до отказа, до отвала насыщает кадр белесой глинистой взвесью, и строит вокруг этой фактуры весь фильм — будь то столь же мутная, рыже-ржавого цвета самогонка, которую главный герой, младший из братьев, загоняет сослуживцам, или припорошенная ранним сероватым снегом палая медь листвы в стылом лесу, или вовсе душа, сознание и взгляд героя, словно подёрнутые клейкой плёночкой паскудства и окаянства. (За эту роль Эллиот Кроссет Хове получил в Локарно приз, что правильно: смятенная озлобленность юнца сыграна им так остро и подробно, что даже иные просвещённые зрители немало удивились, увидев актёра на церемонии награждения — смешного, юркого, ясноглазого и доверчивого, как герой Тимофея Трибунцева в «Ликвидации».) После взрыва в меловом карьере суспензия долго ещё витает в безветренном зимнем воздухе, словно снег, по окончании рабочей смены мучнистая клейковина покрывает лица героев, как облезшая гипсовая маска, а своё зелье герой разбавляет (не то для пущей ядрёности, не то для экономии, не то из озорства) техническими жидкостями из пластиковых складских канистр, — то есть все рифмы и переклички фактур даны здесь не только ассоциативно, но и закреплены сюжетными ходами.

Наконец, и сама материя кино оказывается вовлечена в тот же круг рифм: если Бену Расселу в «Удачи» проходы за рабочими с фонариками в кромешной тьме были нужны для выявления дистанции между субъектом и объектом, то Палмасону почти идентичный проход в прологе нужен для выявления зернистости киноизображения, которая будто породит весь этот комбинат, делающий зернистыми поверхности цистерн, лица рабочих, безлюдный пейзаж вокруг и самый воздух в каждом кадре. Попросту говоря, в «Зимних братьях» в полной мере решена первейшая из задача любого режиссёра: кинематографичность материала проявлена настолько, что тот оказывается способен предложить себя в качестве определения кинематографа. Наконец, пожалуй, самое важное, что делает Палмасон в «Зимних братьях»: свою, авторскую точку зрения он мизансценирует по иным правилам, стилистически ставя себя в стороне от этой всепроникающей фактуры. Его кадр долог и ровен, трэвеллинги по лесу стоят коэновских, объяснение в любви даётся в старомодном (и удивительно уместном здесь) кашé, а лавирование камеры перед окнами главной героини, возлюбленной обоих братьев, в сцене кульминации — несомненно, самая обдуманная и виртуозная по драматургии траектория взгляда из всей конкурсной программы. Режиссеру вообще достало вкуса пожертвовать тотальностью художественного решения (которую так многие ныне путают с цельностью), оттенив его ещё и исключениями: наотмашь чистым кабинетом директора и безжалостно съедающей фактуру тревожной красной заливкой. Какой урок «Счастливчику», где красный цвет предчувствия смерти остаётся чистым знаком и трюком, так и не вступая во взаимодействие с сущностью киноизображения.

И вся эта умная, сильная, жесткая даже, на тончайших нюансах выстроенная конструкция попросту распадается. Поминутно. Не так, как распадался бы мокрой зимой цемент без арматуры; «арматуры» здесь вроде и в достатке, только она ничего не держит. Верно найденной авторской отстраненности хватает для того, чтобы формовать цвелое, липкое вещество изображения в полноценный, стройный кинокадр, — но будучи применена к монтажу, также сугубо умозрительному, она вступает в слишком уж сильное противоречие с рецептурой этого вещества. В оппозиции между авторским взглядом и материалом, самой по себе вполне плодотворной, монтаж занимает не среднее, динамически посредующее положение (что, возможно, спасло бы), а целиком и безоглядно принимает одну из сторон — авторскую, по временам полностью теряя контакт со второй. «Зимние братья» — образцовый пример того, как цельность кинематографической мысли оказывается не в силах обеспечить цельность кинематографической формы, а задуманный контраст между уровнями организации экранного текста оборачивается разладом. В любой игре для поддержания драматургии и длительности белые должны играть с черными; снятые, скажем, ручной камерой, заразившиеся операторской дрожью от цемента, снега и зерна «Зимние братья» превратились бы в поединок белых с белыми, и Хлинюр Палмасон — слишком хороший режиссер, чтобы пойти на поводу у этого идеала бесконфликтности. Ныне же его фильм — поединок белых шахмат с чёрными шашками. С предсказуемо патовым исходом.

Взаимной обусловленности между ними не больше, чем между Пёрселлом, Ибсеном, Брейгелем и Виго.

В «Свободе» Яна Шпекенбаха партия ведется на равных. Вообще баланс между кинематографичностью и материалом из всех фильмов конкурса был точнее всего достигнут именно здесь — в немудрёной, казалось бы, истории про женщину, уходящую из дома, от мужа и дочери, чтобы затеряться в чужих городах под чужими именами. Вполне предсказуемый, по большей части, как по тематической разработке (идентичность, отчужденность, телесность, языковые и расовые барьеры), так и по визуальной (зеркала, дождь, обнажённость), фильм Шпекенбаха хорош не столько своеобразием авторской мысли, сколько по-немецки тщательной основательностью выделки, благодаря которой все эти ходы не выглядят штампами не от того, что как-то по-особенному поданы, а от полной осознанности автором, чем и почему он пользуется, и от умения использовать каждый из этих ходов согласно внутренней логике фильма, а не на правах безотказной отмычки или не-спрашивайте-почему неотменимого гарнира. Даже перселловский Плач Дидоны перестает здесь быть высокодуховной вампукой — уже хотя бы по той простой причине, что повторен трижды и тем самым формирует собственную драматургическую линию внутри фильма, вырабатывающую конкретные, функциональные смыслы.

«Свобода» — единственный фильм в конкурсе Локарно, где апелляция к классическому искусству дается не как к каталогу архетипов, а как к корпусу текстов. Поэтические цитаты не в счет: они так резко вдруг стали хорошим тоном в современном артхаусе, что, не успели мы опомниться, оказались плохим. В «Астероидах» читают Монтале, в «Мадам Хайд» — Бодлера, в «9 пальцах» — Лотреамона, и даже к фильму «Удачи» предпослан пространный эпиграф из Анри Мишо. Но это, при всей разнице в использовании, штучные вкрапления, и режиссеры прибегают к ним как к священной суре или стиху из Торы, а не как к творчеству покойных коллег. Шпекенбах же цитирует по существу, а не для аромата былой Культуры. Та же Дидона для него — не женский голос, тоскливо выпевающий нечто аутентичное, а древняя царица, чьи имена (которых у неё, как и у героини фильма, было множество) переводятся как «блуждающая» и «долго странствовавшая». Настоящее имя героини — Нора: типично для женщины, уходящей от мужа в поисках свободы. Что же до собственно киноклассики, то «Свобода» Шпекенбаха, насколько могу судить, — первый фильм, где всерьез, развернуто цитируется великая эротическая сцена из «Аталанты» (еще одного базового текста про испытание брака свободой), с преодолением эротического томления параллельным монтажом и светотеневыми (у Шпекенбаха — цветными видео-) проекциями. И если наследием Перселла или Ибсена в фильме 2017 года выпуска можно пользоваться вполне спокойно, — главное, чтоб по делу, — то с Виго неизбежно еще и сопоставление: казалось бы, заведомо проигрышное. Ан нет: автор делает здесь то же, что и с Плачем Дидоны, он разворачивает приём проекции в самостоятельную линию из нескольких этапов (а параллельный монтаж, напротив, готовит загодя на протяжении всего фильма, с нарочито жесткими стыками, которые были бы манерны, если б не оказались нужны). И там, где Виго гениально лаконичен, Шпекенбах спасает положение обстоятельностью и подробностью разработки.

Волны бескрайнего Океана, смешивающего и отменяющего все координаты и эпохи, века напролет бороздят проклятые корабли потерянных душ.

Но и в «Свободе», при всей авторской расчетливости, ткань повествования то и дело расседается, — пусть не с такими зияниями, как в «Зимних братьях», ну так тут и амбиций много меньше. То прием окажется излишне, не по возложенной на него формальной нагрузке резок, — как с туманным символом Вавилонской башни, заданным в начале картиной Брейгеля и прибереженным под финал (отражение башни в озере становится финальным пунктом странствий героини), чрезмерностью звука, использованной дважды и не превращенной в сквозной ход, или порнографическим фрагментом, который должен был бы прийтись на кульминацию темы обнаженности, а пришелся пообок. То, напротив, повествование вязнет в подробностях, единым махом оснащенных слишком нейтральным, не по градусу сцены пресным образным решением, — как в ключевом флэшбеке, когда сцена поимки паука напоминает героине об обстоятельствах ее ухода из дома: по конструкции тут все верно, по воплощению — чистое провисание. В спокойном, даже скромном фильме Шпекенбаха и срывы скромны, — пожалуй, даже слишком скромны по сравнению с такими безусловными достижениями, как упомянутый оммаж «Аталанте» или роскошный круговой проезд камеры в сцене ухода, заставляющий вспомнить иные из трэвеллингов Фассбиндера. Однако в том-то и штука: и достижения, и срывы тут отдельны; первые, как правило, плод грамотной системности приема, вторые — недостатка этой системности, но сами они несистемны (в отличие от «Зимних братьев»), и взаимной обусловленности между ними не больше, чем между Пёрселлом, Ибсеном, Брейгелем и Виго.

Проваливаются они, тем не менее, на одном и том же.

О фильме Ф.Ж. Оссанга «9 пальцев», получившем в Локарно приз за режиссуру, сколько ни скажи, все будет мало; не было в Локарно другого автора, которого настолько требовалось бы судить исключительно по его собственным законам. Он культовый, он — все еще — постмодернист, он наследует великой французской традиции проклятых поэтов; он вот уже тридцать лет создает в своих фильмах особый мир, в котором волны бескрайнего Океана, смешивающего и отменяющего все координаты и эпохи, века напролет бороздят проклятые корабли потерянных душ. У этого мира свои карты (буквально), свой ход времени, свой тип дискурса, и «9 пальцев» — лишь очередной том из летописи этого мира, который не то что выделять из фильмографического корпуса — нумеровать смысла нет. А если и есть — то исключительно в рамках труда, отдельно посвященного кинематографу Ф.Ж. Оссанга.

И все же, будучи включен в фестивальную конкурсную программу и показан на равных с остальными участниками, фильм Оссанга тем самым стал частью иного контекста, внешнего по отношению к монологам графа Мальдорора, коими он щедро пересыпан, и прочим французским усладам. И в рамках этого контекста следует признать, что «9 пальцев», идя по сугубо своим лоциям, приходит примерно в тот же пункт назначения, что и «Зимние братья». Нужды нет, что герои одного фильма глушат отраву на комбинате в северной глухомани и изъясняются все больше посредством хмыканья, а другие каждым словом вновь выдают своему автору диплом по философии; что один фильм буро-зеленый, какого-то ноздреватого цвета, что ли, другой же, немало заимствуя у нуара (особенно в сцене погони в прологе), — весь в ч/б, с лощеной графикой, дымами и просверками; что фильм Оссана настолько изобразительно безупречен, что временами, кажется, переходит-таки ту опасную грань, за которой стилизованность оборачивается стильностью, а приёмы — ужимками, фильм Пальмасона же безупречен именно потому, что к этой грани даже не приближается. Проваливаются они, тем не менее, на одном и том же — на упоении самодостаточностью изображения, блокирующем саму возможность связного построения повествования. Выше было сказано: суть проблемы — в принципиальном совершенстве эстетического артефакта, умаляющем (если не вовсе отменяющем) его способность к развитию, разворачиванию, изменению и оставляющем из всех временных процессов в силе лишь чередование — с ослабленной драматургией, на манер дефиле.

Знание законов — оно ведь тоже не освобождает от ответственности.

Это не значит, разумеется, что Ф.Ж. Оссанг не умеет-де монтировать, — умеет, и еще как, упомянутый пролог с погоней в духе Кэрола Рида тому прекрасное свидетельство. Речь о том лишь, что монтаж — в широком смысле слова, как тип мышления, являющийся инструментом организации изображений в фильм — оссановским изображениям неорганичен. Необязательно чужд — но уж точно ненужен. Это не ново, даже не редко и само по себе не страшно, — херцоговские изображения, к примеру, такие же. Но Херцог черпает внемонтажность своих кадров из хмельной хтоничности джунглей и пустынь, он ее не придумывает, он ее заимствует — более того, он вступает с ней в схватку, что твой Лопе де Агирре. Пальмасон, в конце концов, тоже цемент не сам придумал; Оссанг же свой Океан — как и некогда Мальдорор — перепридумывает наново, тот возникает не как предшественник и антипод любых текстов, но как гипертекст, накатывающий вал за валом, фильм за фильмом — под светом луны, которая больше не серебряная, но из нитрата серебра. Внутренний, корневой конфликт фильмов Оссанга — в тоске разума, пересоздавшего мир своей рефлексией, по тому несуществующему (или утраченному навек в момент начала мысли) миру, который бы рефлексию порождал; этот же, наличный, экранный, авторский, порождает у своих героев лишь иллюзию возможностей, которая вынуждает их влачить существование дальше, вычерчивая лоции несуществующих морей и констатируя невозможность восстания против поработившего их разума, лежащего в основе самой мысли о восстании против него же. Монтаж Палмасона работал плохо, ибо находился слишком вовне материала; монтаж Оссанга работает плохо, ибо сомнение в его возможности в материале растворено; рациональное начало, отвечающее за монтаж и вообще конструкцию, становится у Оссанга — почти по Декарту — источником сомнения в собственной рациональности и этим сомнением (и им одним) свою рациональность утверждает… Назвать этот уроборос рефлексии ошибкой было бы, вероятно, непозволительной грубостью. С одним лишь необходимым уточнением. Знание законов — оно ведь тоже не освобождает от ответственности.

Вопреки написанному, был-таки в Локарно один автор, к которому пушкинская максима о законах художника применима даже более, чем к Оссангу, — точнее, был бы, если бы не умер шесть лет назад. Однако то, что в конкурсе фестиваля 2017-го года участвовал новый фильм Рауля Руиса, скончавшегося в 2011-ом, может удивить лишь тех, кто никогда не видел фильмов Рауля Руиса. Созданный им экранный мир, о котором уже написаны десятки томов и будут написаны еще сотни, мир, в котором время расщепляется на боковые русла или, например, служит кормом для фей-цыплят, в котором цвета и звуки блуждают по бесконечным зеркальным лабиринтам, в котором однажды благодаря одной лишь игре света и отражений — без всяких спецэффектов — в часовне при старом замке проступил образ его покойного хозяина, — этот мир, ставший одним из последних триумфов авторского кинематографа в полном, классическом смысле слова, столь огромен и полноценен, что подчинил своим правилам даже собственного автора.

Его «Блуждающая мыльная опера», материалы которой были сняты в начале 90-х, когда после 20 лет эмиграции Руис смог ненадолго вернуться в Чили, возможно, не вполне такова, какой бы ее смонтировал режиссер. Но уже самой чистой красоты замысла (реальность в Чили как фиктивная, телевизионная, образованная взаимным наложением нескольких мыльных опер, встраиваемых друг в друга) с лихвой хватает для того, чтобы забыть о том, насколько изощреннее и изобретательнее — еще изощреннее, еще изобретательнее — был бы этот фильм, закончи его сам автор. Впрочем, насколько можно судить, то, что в нынешнем своём виде «Блуждающая мыльная опера» во многом выбивается из корпуса работ мастера, — следствие вовсе не причудливой судьбы фильма, но специфика его изначального замысла. Он внезапно раскован, местами минималистично-небрежен по изобразительной композиции (более, нежели это могла бы продиктовать одна лишь стилизация под мыльную оперу, — тут, наверно, впору было бы ожидать чего-то вроде линчевских «Кроликов», а Руиса клонит чуть ли не в синема-верите), он построен на длинных планах, без всяких световых ухищрений, но главное — это отчаянно, гомерически смешной фильм. Не как единое целое, разумеется, там всё же правит бал замысел и концепция, — но в каждую отдельно взятую минуту экранного времени фильм Рауля Руиса, без преувеличения, даст фору самым маститым, самым записным комедиографам мирового кино. Тот обаятельный абсурд реприз и реакций, который сквозил в некоторых сценах некоторых руисовских фильмов (вроде первого диалога героя с матерью в «Трех жизнях и одной смерти»), в «Блуждающей мыльной опере» будто вырывается на волю, полностью подчиняя себе текст и игру. После эмиграции Руис довольно быстро стал очень французским режиссером, вводя в свои фильмы пресловутый латиноамериканский «магический реализм» словно уже бы в переводе на язык высоколобых парижских литературных журналов; и только здесь, в «Блуждающей мыльной опере», становится хорошо видно, каким же чилийцем — хитрым, лукавым, усатым, неугомонным — он на самом деле был все эти годы изгнания.

…Из восемнадцати конкурсных фильмов в этом обзоре было описано пятнадцать. За что Юппер получила очередной приз, почему специальный приз жюри оказался едва ли не важнее главного, кому дало приз наше жюри ФИПРЕССИ и при чем тут Борис Юхананов, — обо всем этом уже совсем скоро будет написано в третьей, заключительной части.

Читайте также

-

Маленький взрослый — 32 мультфильма с БФМ’2025

-

Замыкая круг — Заметки из «Небесного кинотеатра»

-

In Silico. На что мы смотрим — «Послание к человеку-2025»

-

Призовой расклад — Послесловие к «Маяку»

-

Красным по черному — заметки с фестиваля «Алания»

-

Что смотреть на фестивале «Алания»? — Конкурс короткого метра