«Ловушка для льва» — Кризис понятийности

Публикуем введение к посвященной истокам модернистского искусства книге Михаила Ямпольского «Ловушка для льва» (она уже в продаже). Чем языческое искусство отличалось от христианского? Почему никто больше не готов отдавать жизнь за родину и революцию? Почему это нормально? И что происходит сегодня с идеологиями?

Эта книга появилась на свет из-за нарастающего ощущения девальвации слов и изображений. Слова и картинки затопили собой мир, но их познавательная и смысловая значимость резко упала. Даже самые поверхностные наблюдатели отмечают тот неоспоримый факт, что в политической сфере слова значат очень мало и все реже связаны со старомодным понятием правды. То же самое можно сказать и об изображениях, где бесконечное компьютерное манипулирование разрушает ценность видимого. Фотография в значительной степени утратила связь как с искусством, так и с документом. Самое банальное объяснение этого явления — распространение дигитальных технологий. Французский философ Мишель Серр в своей ставшей бестселлером книге «Девочка с пальчик» пишет о том, что у нового поколения, выросшего с электронными гаджетами, мозг устроен иначе, чем у людей словесной культуры. Сбор и обработка информации теперь переданы компьютерам, голова свободна от этих занятий. Серр говорит о повсеместном исчезновении мышления, подменяемом поиском уже готовой и каталогизированной поисковиками информации1:

Ловушка для льва купить

1 Серр М. Девочка с пальчик. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 32–33.

«Мысль отличается от знания; познавательные процессы — такие как память, воображение, логическое мышление, геометрия и прочие тонкости, — нашли свое продолжение, вместе с синапсами и нейронами, в компьютере. Мало того: думая и изобретая, я тем самым дистанцируюсь от знания и познавательной деятельности. Я превращаюсь в пустоту, в этот неосязаемый воздух, в эту душу, чьи слова несет ветер. Моя мысль еще мягче этой овеществленной мягкости; я изобретаю не иначе, как смыкаясь с пустотой. Меня теперь можно узнать не по голове с ее богатой начинкой или характерным когнитивным профилем, а по ее бесплотному отсутствию, по прозрачному свету, струящемуся из обрубка шеи. По этому ничто».

Серр связывает с новой организацией информации, с новыми способами ее обработки и передачи решительное устаревание письменной культуры, навыков чтения длинных нарративных текстов и т. д. Но сама возможность таких технологических манипуляций, на мой взгляд, была подготовлена всей эволюцией западной культуры. Цифровая цивилизация воцарилась в контексте постепенной утраты смысла многих слов. К ним относятся самые высокие абстракции: Бог, родина, народ и проч. Люк Ферри в недавней (довольно поверхностной) книге спрашивает: «Кто еще сегодня, во всяком случае в Западной Европе, готов умереть за Бога, родину или революцию? Никто, или почти никто»2.

С Ферри трудно спорить. Это нежелание умирать за родину и революцию привычно связывают с моральным упадком общества, крушением традиционных общественных ценностей вроде патриотизма. Я, однако, предпочитаю обходить стороной разговор о всевозможных «скрепах». Речь тут, как мне кажется, попросту идет о наступлении эпохи конца идеологий, без которых эти понятия выглядят пустышками. Но конец идеологий, на мой взгляд, поражает собой множество фундаментальных понятий нашей культуры, а возможно, и все здание культуры в целом.

2 Ferry L. L’innovation destructrice. Paris: Flammarion, 2015. P. 94. Из этого неоспоримого утверждения Ферри извлекает совершенно неубедительный вывод о том, что к области сакрального сегодня относятся не абстракции, но только близкие и любимые люди, за которых человек еще готов пожертвовать жизнью. Отсюда он делает вывод о наступлении некоего нового гуманизма, гуманизма любви.

Важно понять, каким образом кризис культуры связан с кризисом идеологий. Начну с самых банальных и общих представлений. Следует подчеркнуть мало кем сегодня оспариваемый факт, что современное западное искусство возникло, отделяясь от сакральности образа, то есть в широком смысле — от религии. Ханс Бельтинг скрупулезно проследил за этим процессом и показал, что он проходит стадию своего рода удвоения образа, при котором одно и то же изображение можно понимать и как сакральное, и как чисто художественное. Он пишет об итальянских церквях Возрождения: «Там нет «двух родов образов», а есть образы с «двояким обликом», смотря по тому, понимали ли их как место нахождения святого или как произведение искусства. Раскол в понимании образа продолжается и тогда, когда это касается одного и того же произведения»3. Это удвоение приводит к странной герменевтической бифуркации, когда одно и то же изображение по-разному читается теологами и ценителями искусства: «Теологи и эксперты искусства говорят, не понимая друг друга, т. к. они говорят не об одних и тех же образах. Одни лишают древний образ его сакральной ауры. Другие стараются создать дефиницию искусства, которая совпадает с новым пониманием образа»4. Это раздвоение — принципиальный момент выделения искусства из церковного ритуала. Но выделение это, несмотря на утверждение Бельтинга о полной несовместимости двух дискурсов, на мой взгляд, более сложно. Искусство возникает с длинным шлейфом теологической мысли. Отсюда возникновение фигуры творца как боговдохновенного визионера и глубокая теологическая подоснова ренессансной иконографии. Церковь проецирует на возникающее автономное и секулярное искусство мощный ореол символической значимости и герменевтической глубины. Я особенно подчеркиваю этот момент, так как он определяет на века отношение к искусству как носителю прозрений и глубины, требующих интерпретации.

3 Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 509.

4 Там же.

Язычество породило философию, но не искусство, ею питающееся.

Догматическая религия (вроде разного рода монотеизмов), проецирующая смыслы на искусство, сама, по всей вероятности, может пониматься как сложная концептуальная надстройка над примитивными племенными религиями, не знавшими теологии и развитой концептуальности. Антрополог Паскаль Буайе (о нем речь пойдет в главе 15) даже пришел к выводу, что большинство культур не было знакомо с религиями и не ставило перед собой вопросов, которые мы обыкновенно ассоциируем с ними. До их возникновения религия воплощалась прежде всего в религиозном поведении, которое каким-то образом интегрировало фрагменты мифов и создавало единство участвующего в нем сообщества. Ритуал при этом, хотя иногда и отсылал к общим понятиям, не прояснял их, а часто приводил в соприкосновение совершенно разные и даже взаимоисключающие представления. Члены племен, участвующие в ритуалах, как правило, затрудняются объяснить смысл общих «понятий», которые с ними связаны. Ритуальная практика к тому же глубоко интегрировала мир предков и духов в пространство, где обитали участники ритуала, создавая режим их взаимодействия.

Возникновение догматических религий, прежде всего монотеистических, радикально меняет эту ситуацию. Вместо множества духов и природных сил, связанных с магией, монотеизм постулирует существование единого бога, но не пребывающего в мире, а трансцендентного. Этот непостижимый единый бог оказывается воплощением общего принципа творения и регулирования мироздания, а также положенных в его основу нравственных принципов. Изначальная удаленность бога (хотя иудейский бог неизменно вмешивается в человеческие дела, но извне) сказывается на всей структуре мысли. Возникает идея причинности и метафизического принципа мироздания. Еще один важный момент в системе монотеизма — появление эсхатологической перспективы. Это, конечно, еще не сознание историзма, так как мир движется к эсхатону (спасению, воскрешению и т. д.) вне всякой воли человека, исключительно по божественному промыслу. Но все же в культуре такого типа уже возникает смутное понятие будущего наряду с мифологическим прошлым, которое господствует в язычестве.

Идеология — это стадия выхода из религии, кульминацией которой являются тоталитаризмы XX века.

Догматическая религия впервые порождает теологию и стремится создать некую цельную картину мира, его осмысление, которого не было в язычестве. Именно в рамках догматических религий (включая буддизм) формируются зачатки тех понятий и «больших идей», которые воспримет от религии искусство: предназначение, спасение, благодать, воплощение и т. д. Язычество породило философию, но не искусство, ею питающееся. Поэтому искусство долгое время либо было частью религиозных культов и ритуалов власти, либо выполняло декоративную функцию.

Удаление бога в трансцендентность, столь принципиальное для христианства, породило фигуру воплощенного посредника между невидимым и непостижимым богом и человеком, фигуру, без которой бог-создатель мог бы полностью исчезнуть в сфере неопределенных абстракций. Удаление бога в трансцендентность запускает процесс, который Марсель Гоше в своих фундаментальных исследованиях судьбы христианства в контексте общества и культуры назвал процессом выхода из религии. Земной мир автономизируется от сакрального, в сознание проникает понятие истории, в котором эсхатология подменяется движением общества под влиянием воли человека и его поступков. Теологические категории секуляризируются и спускаются в политическую сферу. Так королевская власть приобретает черты суверенности бога, а государство постепенно становится объектом культа. Искусство как автономный феномен культуры возникает именно в этом процессе выхода из религии. «Эстетика» в широком смысле слова оказывается секуляризованной теологией. Искусство освобождается от церковных авторитетов, художники обретают относительную свободу. Но при этом искусство сохраняет глубокую значимость, фундаментальную важность, которую оно воспринимает от церкви. В постцерковную эпоху кажется естественной способность произведений искусства говорить о самых существенных сторонах человеческого бытия, мира, общества, и мало кем оспаривается их право учить людей жизни.

К концу века Ницше обрушивает свой «молот» на всю систему религиозных и моральных ценностей.

Процесс эволюции западной культуры идет от тотальной детерминированности происходящего в мире извне (религиозного мировоззрения) к постепенному возникновению определяемой самими людьми истории, ориентированной на будущее. По мнению Гоше, выход из религии предполагает наличие промежуточной стадии, которую он называет эпохой идеологий5: «В соответствующий исторический момент […] эта промежуточная фаза между внешней детерминацией (на основе религиозной легитимации) и внутренней детерминацией (на основе проекции в будущее) представляет эпоху идеологий». Одной из первых эффективных идеологий стала идеология социального прогресса, часто связанная с либерализмом. Куда менее безобидными были тоталитарные или националистические идеологии. Идеология в такой перспективе — это доктрина, мобилизующая людей на целенаправленное достижение определенного будущего, ради которого можно принести себя в жертву. Идеология подменяет религиозное сознание — сакральное и трансцендентное — имманентным, человеческим и историческим. Она целиком зависит от утопии будущего, приходящей на смену религиозной эсхатологии. Идеология — это стадия выхода из религии, кульминацией которой являются тоталитаризмы XX века. В рамках идеологий государство становится главным объектом нового секулярного культа, который несет в себе отчетливые черты уходящей религиозности. Искусство соотносится с идеологией сначала под видом реализма, а затем — нацистского и советского «больших стилей», продлевающих связь художественного производства с «большими идеями»: классом, народом, расой, «тысячелетним рейхом» или коммунизмом. Приобщаясь к идеологиям, искусство продолжает паразитировать на абстракциях и понятиях.

Обслуживая определенный тип исторического сознания, идеология оперирует совершенно внеисторическими понятиями и в принципе ориентирована на искоренение всякого историзма. Оруэлл в «1984» описывает министерство правды — бюрократическую институцию, занимающуюся переделкой прошлого, постоянной фальсификацией архивов, документов и даже газет: «Изменчивость прошлого — главный догмат ангсоца. Утверждается, что события прошлого объективно не существуют, а сохраняются только в письменных документах и в человеческих воспоминаниях. Прошлое есть то, что согласуется с записями и воспоминаниями. […] В каждое мгновение партия владеет абсолютной истиной; абсолютное же, очевидно, не может быть иным, чем сейчас»6. Тоталитарная идеология строится на незыблемости истин и понятий, которые неотвратимо требуют бесконечной коррекции прошлого, потому что именно несогласуемость с прошлым подрывает истинность концепций и догм. Расхождение между историзмом и идеологическими абсолютами было одной из причин исчерпания века идеологий. Но кризис идеологических концептов стал ощущаться гораздо раньше, уже в середине ХIХ века.

5 Gauchet M. Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris: Gallimard, 1985. P. 262.

6 Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. М.: Прогресс, 1989. С. 147. Содержательный комментарий к этому размышлению Оруэлла см.: Kolakowski L. Le totalitarisme et le mensonge // Le Totalitarisme. Le XXe siècle en debat / S. dir. E. Traverso. Paris: Seuil, 2001. P. 657–672.

Первой влиятельной идеологией была идея прогресса, которую присвоил и культивировал ранний либерализм. Она легла в основу ранней утопии капитализма. Быстрое развитие индустрии, технологий и науки, стремительный рост национального богатства обещали общее улучшение жизни. Но в реальности все произошло совершенно иначе. Хорошо известно, к какому катастрофическому обнищанию трудящихся масс привел капитализм на первом этапе. Карл Поланьи в своем классическом труде о становлении экономики капитализма писал: «Массы трудящихся оказались согнаны в новую юдоль скорби — так называемые промышленные города Англии; сельские жители, теряя человеческий облик, превращались в обитателей трущоб, институт семьи стоял на грани краха, а обширные территории стремительно превращались в пустыню под грудой отходов, извергаемых «сатанинской мельницей». Писатели всех взглядов и партий, консерваторы и либералы, капиталисты и социалисты, неизменно характеризовали социальные последствия промышленной революции как бездну человеческого вырождения. Вполне убедительного объяснения этого процесса мы не имеем до сих пор. Современники воображали, будто им удалось открыть источник проклятия в железных закономерностях, которым подчинены богатство и бедность и которые они назвали законом заработной платы и законом народонаселения; их выводы были опровергнуты. Затем появилось новое объяснение — эксплуатация, но оно противоречило тому факту, что в промышленных городах-трущобах заработная плата была выше, чем в других районах страны, и в целом продолжала расти в течение следующих ста лет. Чаще предлагалась некая совокупность причин, которая опять же оказывалась неудовлетворительной»7. Поланьи приводит многочисленные свидетельства глубокого разочарования в либеральной политике и идеологии уже в конце XVIII века.

7 Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002. С. 51.

Подражательный архаизм академического сознания виноват во всеобщем ощущении упадка культуры.

Крах этой идеологии обозначился к середине ХIХ века. Он имел глубокие последствия для культуры, о которых редко кто упоминает. Такие понятия, как «прогресс», «равенство», «права человека», «достоинство», «благополучие» и проч., стали ощущаться как совершенно бессодержательные. К концу века Ницше обрушивает свой «молот» на всю систему религиозных и моральных ценностей. В Германии появляется некий общий тренд, известный как Kulturpessimismus, тон которому задает стремительно обретающий популярность Шопенгауэр. Николай Гартман в 1869 году публикует «Философию бессознательного», в которой утрата веры в прогресс получает развернутое обоснование. В культуре начинается движение в сторону декаданса, укорененное в непримиримой критике идеологии прогресса8.

8 Cм.: Winock M. Décadence fin de siècle. Paris: Gallimard, 2017.

Литература и искусство были в высшей степени зависимы от постцерковного идеологического инструментария. Из этой смеси идеологии и секуляризированной религии они черпали жизненные силы. Соответственно на них не могло не сказаться крушение мира общепринятых ценностей. Крах понятийного инструментария культуры имел несколько критически важных следствий. Первое — радикальный отказ от идеологической призмы, детерминировавшей взгляд на мир. Здесь кроются истоки модернистского авангарда, последующий уклон в сторону чистого формализма и сопровождающая его критика языка. Второй тип реакции — появление реализма как новой идеологической критики реальности и буржуазного либерализма. Третий тип — обращение к прошлому и традиционализму как идеологии антипрогресса.

Марсель Гоше выделяет из большой массы книг, сопровождавших крах первой идеологии, две для него особенно симптоматические9. Это опубликованные в 1878 году «Сочинения о Германии» (Deutsche Schriften) теолога Поля де Лагарда, ставшие своего рода манифестом консервативного традиционализма, и «Прогресс и бедность» (1879) американского публициста, выходца из рабочей среды Генри Джорджа, который в своей невероятно популярной книге атаковал либерализм с позиций радикального социалиста. Эти две книги манифестируют быстрое становление новых идеологий, принесших свои зловещие плоды уже в XX веке. Такая стремительная замена ранней либеральной идеологии прогресса новыми и более радикальными свидетельствовала о том, что идеологическая фаза выхода из религии все еще не была завершена.

В этом контексте следует сказать несколько слов о реализме. Одним из его идеологов был Прудон, который в 1865 году дал свою интерпретацию указанного явления. Согласно Прудону, академическая живопись подражает работам старых мастеров, которые принадлежат своему времени, а именно эпохе религиозного взгляда на мир. Отсюда изобилие в их картинах античных богов, христианских мотивов и т. д. Но время меняется, и современное искусство переживает революцию, подобную выходу из средневековья. Подражательный архаизм академического сознания виноват во всеобщем ощущении упадка культуры. По мнению Прудона, религиозные идеалы должны уступить место запросам сегодняшнего дня: «Отныне наш идеал — это человечество в его целостности, с его трудами, успехами и бедами; этот идеал не содержит ничего сверхъестественного, он не может более навязывать себя в некой ортодоксальной форме, которая могла бы претендовать на всеобщность; оно являет себя в бесконечном разнообразии, неспособном произвести мощную коллективную силу. Каждый художник в силу своих возможностей, вдохновляясь работами своих собратьев и изучением моделей, предоставлен самому себе и работает по воле собственного вдохновения. Должны ли мы из нарастания трудностей и смены тематики, ставящей на место узких мечтаний о богах бесконечное созерцание нас самих, сделать вывод, что наши художники хуже и искусство в упадке?»10

9 Gauchet M. L’avènement de la démocratie II. La crise du libéralisme (1880–1914). Paris: Gallimard, 2007.

10 Proudhon P.J. Du principe de l’art et de sa destination sociale. Paris: Garnier, 1865. P. 172.

Нынешний и окончательный выход из религии знаменуется бесповоротным исчезновением всякой утопии будущего.

Прудон описывает переход от религиозного к историческому, от фантазий о боге или богах к изображению человечества как главного агента истории. При этом он отчетливо сознает, что этот агент множествен, распылен и еще не складывается в единство. Реализм в такой перспективе выглядит искусством историцистской идеологии (а всякая идеология по-своему историцистская), которое еще не сложилось в абсолютное единство и не обрело пропагандистскую эффективность искусства тоталитарности. Эти рассуждения Прудона интересны тем, что они призывают современников смириться с идейным ослаблением искусства, его дисперсностью и постепенной утратой связи с монотеистическим принципом понятийного единства и суверенности. Лекарством от этой болезни понятийно-идеальной дисперсии станет идея типов, социальных типажей, к которым редуцируется бесконечное созерцание неисчерпаемого множества «нас самих»11.

11 Идея социального типа соединилась у Курбе с традиционной идеей аллегории, превратилась в то, что он называл «реальной аллегорией». См.: Rubin J.H. Realism and social vision in Courbet and Proudhon. Princeton: Princeton University Press, 1980. P. 58–63.

Несостоятельность принципа единства — понятия суверенной власти, метафизического Единого — очевидна уже в момент первого кризиса идеологии, то есть примерно с 1860–1870-х годов. Она в полной мере обнаруживается в период декадентства и авангарда, то есть во времена становления и распространения модернизма, и напрямую связана с переходом от «первой» идеологии — либерализма — ко «второй», заявляющей о себе после Первой мировой войны. Именно Первая мировая окончательно проявила кризис идеологий и традиционного сознания. После нее начинается пугающий период второй идеологической мобилизации — тоталитарной, которая в зонах ее реализации временно кончает с модернизмом и восстанавливает связь искусства с идейными ценностями. Первый кризис модернизма повсюду начинается в конце 1920-х — начале 1930-х.

В 1970–1980-е годы, однако, полностью исчерпывается мобилизационный потенциал тоталитарных идеологий. Именно этот финал идеологий знаменует собой окончательный и бесповоротный выход из религии (и из политической теологии, которая ее продолжает в тоталитаризме). После 1980-х, как мне представляется, западное общество окончательно входит в область истории и историзма. Но это история особого типа. Сегодня мало кто сомневается, что история — дело рук человека. В ранней идеологии прогресса человек создавал историю в перспективе некой утопии благополучия, разрешения социальных антагонизмов. Тоталитаризм усилил эту идеологию элементами политического культа и радикализировал ее. Но сама возможность мыслить историю как движение к утопическому телосу свидетельствовала о сильном религиозном элементе «первой» и «второй» идеологий.

Справедливым становится заверение Ферри, что сегодня в Европе нет людей, готовых отдать жизнь за родину и революцию.

Нынешний и окончательный выход из религии знаменуется бесповоротным исчезновением всякой утопии будущего. Сегодняшний период характеризуется исчезновением групп, работающих над реставрацией прошлого, но и постепенным вымиранием групп, верящих в возможность сознательно сконструировать светлое будущее. Марсель Гоше, на которого я уже ссылался, говорит о неизведанности будущего, которое открыто и предельно неопределенно: «Неведомость будущего, безликого и безымянного, перед которым нет обязательств, к которому нас не толкает никакой оккультный детерминизм, это чистое будущее, полностью освобожденное от теологического кокона, частично от нас его скрывавшего на протяжении двух последних веков»12. Будущее перестает быть носителем смысла, но исчезает и отчетливое представление о будущем. Этот момент теоретики связали с периодом постмодернизма, провозглашающим тотальный эклектизм эпох и стилей, поглощение идеологии барочной игрой ума. История, окончательно утвердившись в своих правах, утратила привычные черты линейности течения из внятного прошлого в конструируемое будущее и явила себя как собственное отрицание.

12 Gauchet M. Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. P. 267.

Казалось бы, что за связь между геометрической беспредметностью Малевича и социалистической революцией?

Окончательное утверждение историзма приводит к кризису, напоминающему тот, которым был отмечен крах идеологии прогресса. Исчезает вера в общие понятия, в слова. Справедливым становится заверение Ферри, что сегодня в Европе нет людей, готовых отдать жизнь за родину и революцию. Наступает такое же состояние дисперсии смыслов и метафизического принципа Единого. Искусство окончательно утрачивает связь со сферой «больших идей». Никто больше не ждет от него откровений о смысле жизни. Происходит почти окончательное поглощение искусства рынком и отчасти — политической бюрократией. Впрочем, возникающий рынок оказывал мощное деидеологизирующее воздействие на искусство еще во второй половине ХIХ века.

При всем внешнем сходстве с моментом кризиса «первой» идеологии между этими периодами существует и глубокое различие. Метафизико-теологическая составляющая культуры во второй половине ХIХ века еще не была до конца исчерпана. Дисперсия понятийности еще не означала полной смерти смыслов. Революционный пафос мог выразить себя и вне понятийности «больших идей и слов». Трудно избавиться от удивления перед революционным пафосом, сопровождавшим поиск новых форм в искусстве. Казалось бы, что за связь между геометрической беспредметностью Малевича и социалистической революцией? Но после 1917 года эта связь представлялась самоочевидной. Формализм парадоксальным образом обнаружил свою революционность. Сегодня такой возможности больше нет.

Одним из неожиданных и фундаментальных откровений «первого» модернизма было открытие возможности мыслить формой, и мыслить гораздо более интенсивно и свежо, чем с помощью привычных понятий и категорий. Такой крайне продуктивной утопии формы, которая, на мой взгляд, могла сложиться только в момент кризиса «первой» идеологии, и посвящена эта книга. Возникла она из ощущения острой неудовлетворенности современным состоянием культуры, утратившей способность производить значимую литературу, кино, изобразительное искусство, философию и т. д. Ясно, что кризис искусства тесно связан с кризисом языка, прежде всего тех понятий, которые долго обслуживали нашу культуру. Большая их часть стала невыносимо пустой и бессодержательной. Дигитальная культура в контексте общих процессов эволюции мне кажется не причиной этого кризиса, но лишь симптомом, разумеется, оказывающим дополнительное влияние на ситуацию. Происходящее сегодня по-своему воспроизводит глубокое недоверие к общим понятиям, охватившее западную культуру на рубеже ХIХ и XX веков. Интерес к форме как к чистой конфигурации, производящей смысл помимо понятий и абстракций, был реакцией на первый кризис идеологии. В наше время форма перестала генерировать какие-либо надежды на обновление и движение. Повсюду постоянно слышится критика формализма. Современная культура предлагает нам гораздо более реалистическое видение вещей и уже в силу этого разрушает иллюзию смысла. Не потому ли окончательное вхождение в историю сопровождается спекуляциями о конце истории в духе Кожева и Фукуямы? Мы ответственны за историю, знаем, что только мы способны творить, но не имеем представления, зачем и куда мы идем. Конец идеологии — это, в сущности, и конец политики. Многочисленные островки политического искусства, существующие сегодня за счет грантов и поддержки культурных институций и университетов, не вызывают большого интереса. Они производят симулякры иссякшего социального пафоса. Но поскольку культура никогда не существовала в абсолютном вакууме по отношению к политике и религии, встает вопрос: как и в каких ипостасях она способна выжить под давлением рынка и туристского культивирования наследия?

Кризис искусства тесно связан с кризисом языка, прежде всего тех понятий, которые долго обслуживали нашу культуру.

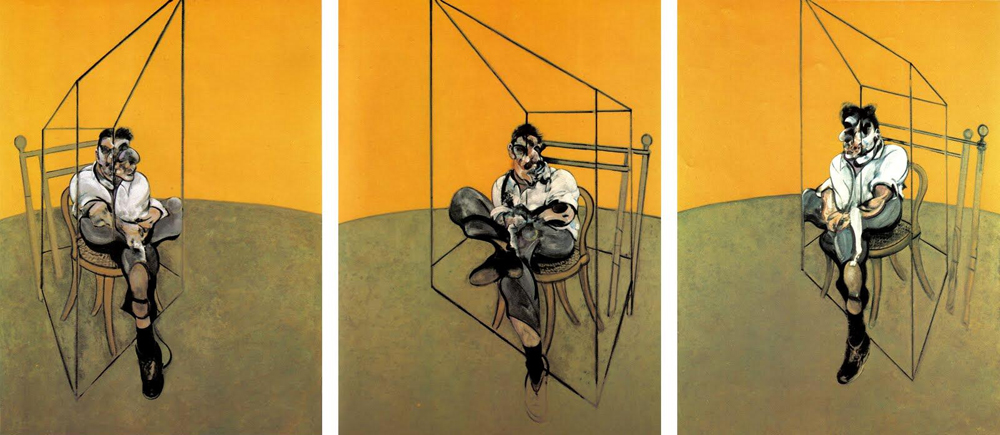

Формалистский опыт конца ХIХ — начала XX столетия интересен для нас сегодня потому, что он смог реформировать культуру в контексте кризиса идей и политики, создав уникальное по своей сложности и интеллектуальной содержательности искусство. Эта книга посвящена сложным путям открытия смыслообразующего потенциала формы в европейской культуре. Оно происходило на причудливом перекрестке философии, литературы, изобразительного искусства и искусствознания. Часто случается, что синхронное движение множества умов в неком направлении проявляет себя в анахронизмах. Я, например, описываю открытие барокко (как художественного стиля) Вёльфлином в 1888 году как ответ на требования модернизма. Анализируя открытый им феномен барокко, Вёльфлин не только разбирал определенный стиль прошлого, но и касался проблем современности. Не случайно, конечно, барокко у Делёза прямо перекликается с творчеством Фрэнсиса Бэкона.

Смысл таких неожиданных анахронизмов и смещений проясняют рассуждения Вальтера Беньямина об истории. Беньямин (которому в книге уделено большое место) принадлежит к поколению мыслителей, формировавшихся в контексте острой критики идеологии прогресса. Философ пытался покончить с этой идеологией с помощью исторической доктрины, названной им «историческим материализмом». Беньямин писал: «Исторический материализм имеет все основания радикально отличать себя от буржуазных мыслительных привычек. Его основополагающее понятие — это не прогресс, но актуализация»13. Речь шла об изучении «посмертной жизни произведений», об анализе «славы», в которых нечто, принадлежащее прошлому, неожиданно обнаруживает актуальность сегодня. Современность должна пониматься не как линейное движение времени и прогресса, а как картина, складывающаяся из таких фрагментов «славы»: «Первой стадией этого будет внедрение принципа монтажа в историю, то есть сборка масштабных конструкций из мельчайших и точно вырезанных компонентов. Иными словами, обнаружение в анализе мельчайшего индивидуального момента кристалла всеобъемлющего события»14.

13 Benjamin W. The Arcades Project. Cambridge, Mass.: The Belknap Press, 1999. P. 460.

14 Ibid. P. 461. Идею посмертной жизни произведений до Беньямина развивал Аби Варбург на материале изобразительного искусства.

В книге пойдет речь о монтаже у Эйзенштейна как о конструкции, которая являет смысл, но крайне неопределенный и сопротивляющийся переводу в слова и образы.

Такой подход позволял одновременно преодолеть линейность идеологического сознания, связанного с прогрессом, и понять современность через структуру анахронистических компонентов, таких как барокко. Но главное — он разрешал мыслить не в понятийно-идеологическом ключе, а с помощью чистой формы. Современность являет себя в форме кристалла — конструкции крошечных и архаических компонентов. В этой книге форма и понимается как трудно описываемая объемная макроконструкция разнородных и пространственно связанных элементов. В этом смысле монтаж — характерный частный случай формы. В книге пойдет речь о монтаже у Эйзенштейна как о конструкции, которая являет смысл, но крайне неопределенный и сопротивляющийся переводу в слова и образы. Разного рода «конструктивизм» для меня — это выражение принципа формы. Введенное Виктором Шкловским различение материала и конструкции мне кажется продуктивным и требующим сегодня дополнительного осмысления. Именно конструкция придает смысл материалу, к которому могут относиться понятия и идеи.

Важным в определении Беньямина является неожиданное слово «событие». Мы редко думаем о форме как о событии. Но форма отличается от понятий именно тем, что она каждый раз уникальна. Будучи сингулярностью, она никогда не воспроизводится, в отличие от понятия, основанного на повторении, трансляции и тавтологии. Каждый «кристалл», каждая «конструкция» художественны в той мере, в какой они неповторимы. Перед нами всегда событие смысла или, как сказал бы Делёз, «эффект смысла», а не воспроизводимая смысловая матрица.

Беньямин видел в этих пережитках прошлого следы некой предыстории, или первобытной истории (Urgeschichte), работающие в современности. Такие следы в полной мере присутствуют и в этой книге. Хорошо известно, что модернизм (прежде всего изобразительный) открыл «примитивное» искусство племен Африки, Океании и доколумбовой Америки. Я уделяю этому открытию значительное место, но мой подход отличается от традиционного. Я вижу в племенном искусстве проявления допонятийной культуры, для которой форма — главный носитель смысла. В книге я обращаюсь к трудам многих антропологов — от Дюркгейма, Мосса до Альфреда Гелла и пытаюсь показать, что именно антропология иногда больше, чем искусствознание или филология, открывала интеллектуальные возможности для художников. Этнография и антропология часто оказываются более актуальными для модернизма, чем немецкий искусствоведческий формализм (о котором я тоже немало пишу). В последнее время антропология активно исследует понятие ритуальной формы, в которой смыслы генерируются самой практикой ритуала гораздо интенсивней, чем мифами, еще недавно бывшими главным объектом этнографических исследований. Антропология вызывает мой особый интерес на протяжении последних лет и почти постоянно присутствует в моих книгах.

Сегодня, как я убежден, осмысление этого периода может нас чему-то научить, хотя, конечно, я не верю, что какое-либо осмысление прошлого способно изменить настоящее.

В «Ловушке для льва» я поставил сложную и в каком-то смысле невыполнимую задачу рассказать об интеллектуальном генезисе модернистской формы и разных вариантах ее понимания. Сама эта тема столь обширна, что приблизиться к ее раскрытию можно было, только редуцировав эту историю к «образцовым» произведениям и персонажам. Естественно, я выбрал то, что импонировало моему вкусу и отвечало моему интересу. Выбор этот во многом произволен. Но самое трудное, конечно, не отбор материала, а способ его описания и интерпретации. Как перевести в слова попытки мыслить, бросающие вызов словам и понятиям? Принципиальным для меня был отказ от метода «истории идей». Я совершенно не намеревался писать историю идеи «формы» от греческого эйдоса до немецкого гештальта. История идей может быть полезна в тех случаях, когда очевидна линейность и преемственность. Мы имеем множество таких ценных исследований. Так, например, история понятия figura, исследованного Эрихом Ауэрбахом (об этом я пишу в книге), чрезвычайно любопытна и многое проясняет. Можно взять ренессансное понятие Spezzatura — грация, изящество — и исследовать, как это недавно сделал Клод Романо, его связь с понятиями стиль и maniera в живописи итальянского Ренессанса вплоть до маньеризма. В такой перспективе мы получаем историю понятия. Поскольку я вижу в форме попытку преодолеть инертность и воспроизводимость понятия, а форму понимаю как уникальную конфигурацию и событие, история идей оказывается тут неприложимой.

История идей всегда претендует на восстановление преемственности и традиции, даже если эта традиция прерывается и дает неожиданные ответвления. История идей почти неотвратимо вписывается в общее понимание истории как линейного движения под знаком прогресса. Мишель Фуко, попытавшийся теоретически обосновать метод, использованный им в «Словах и вещах», был вынужден прийти к понятию «дискурсивного события», которое он противопоставлял «анализу языка»: «Вот постоянный вопрос, который ставит анализ языка в связи с неким фактом дискурса: по каким правилам было образовано такое-то высказывание (énоnсé) и, следовательно, по каким правилам могли бы быть образованы другие подобные высказывания? Совершенно другой вопрос ставит описание событий дискурса: как получается, что появляется именно такое высказывание, и никакое иное на его месте? Мы также видим, что это описание дискурса противополагается истории мысли».

Анализ языка всегда предполагает интенцию говорящего и наличие некоего предшествующего высказыванию смысла, который лишь актуализируется в процессе речи: «За самими высказываниями пытаются обнаружить намерение говорящего субъекта, его сознательную деятельность, то, что он хотел сказать или же бессознательный процесс, проявляющийся помимо его воли в том, что он сказал, или в почти незаметном изломе произнесенных им слов; во всяком случае, в истории идей речь идет о том, чтобы восстановить другой дискурс, обнаружить тихую, шепчущую, неиссякаемую речь, которая одушевляет изнутри слышимый нами голос, восстановить мельчайший и невидимый текст, бегущий между строк и иногда приводящий их в полный беспорядок. Анализ мысли всегда аллегоричен по отношению к тому дискурсу, который он использует. Его вопрос неизменен: так что же говорилось в том, что было сказано?»17

17 Там же. С. 74.

Работа над книгой была связана с печальными для меня личными обстоятельствами.

За высказыванием предполагается предшествующий ему смысл, и смысл этот производится с помощью набора правил, генерирующих высказывание. А сами правила укоренены в неком коде, который способен порождать высказывания. Мы оказываемся, таким образом, перед лицом бесконечной отсылки к некоему предшествованию, истоку, и дурная бесконечность этой отсылки и может называться фальшивым культурным континуумом, то есть традицией. Этот взгляд типичен для идеологий, которые всегда постулируют наличие смыслового истока, ядра, просвечивающего в неком метафизическом едином. Отсюда и описанная Оруэллом потребность тоталитарных режимов постоянно переписывать прошлое. Между прошлым и настоящим должна быть прямая связь и зависимость. Сегодняшнее легитимизируется, воспроизводя вчерашнее. Это повторение, тавтологическая идентичность (понятия) и есть гарант истинности идеологических высказываний.

Отсюда существенная роль реконструкции и реставрации в сегодняшнем обществе, утратившем связь с прошлым и понимание будущего. Реставрация — это способ внедрения прошлого в настоящее и одновременно способ бесконфликтного конструирования фальшивой преемственности, воплощенной в самой идее культурного наследия.

Форма предполагает иной тип генезиса. Прежде всего она исключает наличие предсуществующего смысла. Смысл генерируется самой формой, и ее создатель никогда не может с уверенностью сказать, каков он, что именно он производит. Обсуждая генезис смысла в монтажной форме у Эйзенштейна, я говорю об эмерджентности смысла, не вытекающего из каких-либо уходящих в прошлое предпосылок. Это положение необходимо иметь в виду, когда возникает вопрос о самом статусе формы. Что это — единичная конфигурация элементов, или некий формальный тип (например, «барочная» или «кубистская» форма), воспроизводимая в различных вариантах формальная матрица смыслов? Именно в форме, на мой взгляд, различие между общим и единичным утрачивает смысл, что, конечно, создает дополнительные трудности для анализа этого феномена.

Вернусь к анализу дискурса у Фуко. Сравнивая его с анализом языка, Фуко пишет: «Анализ дискурсивного поля ориентирован совершенно иначе; речь идет о том, чтобы уловить высказывание в ограниченности и единичности (singularité) его события; определить условия его существования, как можно более точно зафиксировать его границы, установить его корреляции с другими высказываниями, которые могут быть с ним связаны, показать, какие другие формы акта высказывания оно исключает. Под очевидным дискурсом мы отнюдь не пытаемся расслышать едва слышный лепет другого дискурса; мы должны показать, почему он не может быть иным, чем он есть, в чем он несовместим с любым другим дискурсом, и как среди других дискурсов и по отношению к ним он обретает то место, которое никакой другой дискурс не мог бы занять. Вопрос, присущий такому анализу, мы могли бы сформулировать следующим образом: каково то единичное существование, которое проявляет себя только в том, что говорится, и нигде больше?»18 Можно сформулировать этот вопрос иначе: каким образом общая эволюция культуры пришла к возникновению конфигураций, которые, не воспроизводя иного дискурса, производят нечто совершенно уникальное и неповторимое? Понятно, что этот вопрос стоит вне поля истории идей.

18 Там же.

Ловушка для льва купить

Модернистское искусство для меня — образец «дискурсивного поля», с большой интенсивностью производящего новое и единичное. Эта способность искусства генерировать единичное и интенсивное была связана, на мой взгляд, с крахом «первой» идеологии, освободившим искусство от тирании общих мест и идей, но не разрушившим мощный политико-теологический импульс, вскоре породивший монстров тотальных идеологий. Этот период был краток и неповторим. Сегодня, как я убежден, осмысление этого периода может нас чему-то научить, хотя, конечно, я не верю, что какое-либо осмысление прошлого способно изменить настоящее. Книга эта писалась с постоянным восхищением нашими предшественниками и с чувством не покидавшего меня Kulturpessimismus.

Работа над книгой была связана с печальными для меня личными обстоятельствами. 1 января 2019 года моя мама упала, сломала шейку бедра, а через несколько недель оказалась обездвиженной множественными инсультами. Моя жизнь проходила между университетом и различными медицинскими учреждениями, где я оказался свидетелем медленного умирания мамы. Чтобы не сойти с ума, я стал думать о новой книге, читать и делать выписки. Первые страницы были написаны в июне 2019-го, за неделю до маминой смерти. Черновик был завершен в конце августа под созвездием Льва, оказавшегося тотемным зверем этой книги. Естественно, я посвящаю эту книгу памяти мамы.