«Если….» Линдсея Андерсона. От школы к экрану

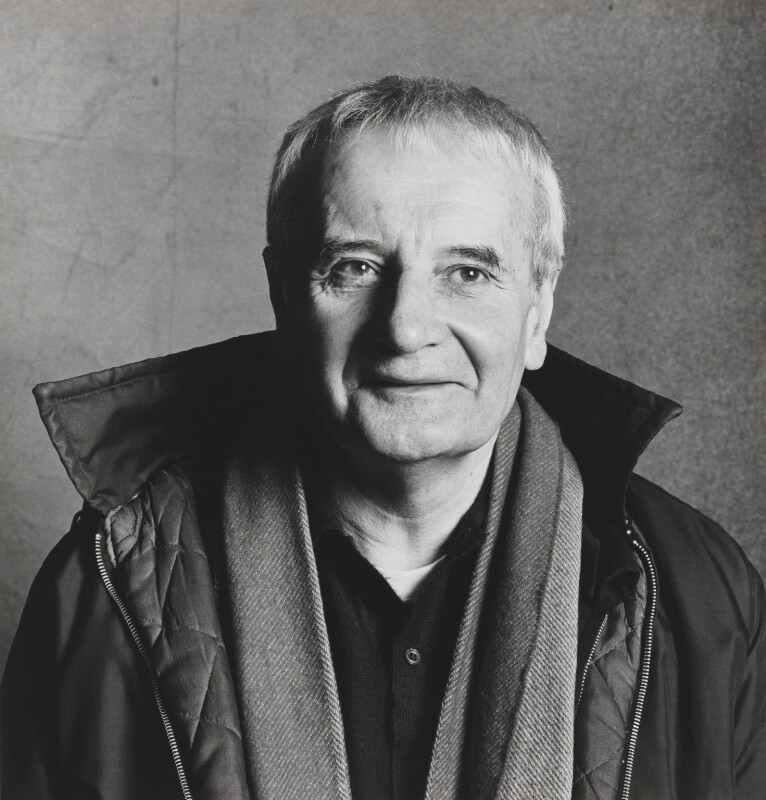

Линдсей Андерсон и Малкольм Макдауэлл

Последние полтора месяца — определенно самые ужасные. Хотя любая стадия подготовки фильма — далеко не пикник. Одна фаза усилий сменяет другую, и каждую сопровождает свой вид напряжения. Те первые месяцы борьбы со сценарием, когда кусочки паззла никак не вписываются в картину, время долгих прогулок и изматывающих споров в поисках нужного сочетания поэзии и повествовательности, реализма и фантазии… По крайней мере, ты сам распоряжаешься своим временем, и можешь как-то продержаться, изредка перехватывая кукурузные хлопья.

Давление усиливается, когда выходишь в мир коммерции, чтобы узнать, как твое тщательно прописанное, смелое, захватывающее эпическое творение выглядит со стороны. «Бесформенно», «нет сюжета», «а будет ли это интересно кому-нибудь в Уигане[1]?». Здесь нет ролей, которые можно предложить Джули Кристи или Майклу Кейну. Как насчет сэра Лоренса на роль директора школы? Или сэра Джона, сэра Майкла, сэра Алека и сэра Ральфа[2]? Управитесь со съемками за полтора месяца?

Затем, когда каким-то чудом находишь деньги (американские, разумеется), начинается агония поисков съемочного персонала, и ты вспоминаешь, как предвзят и требователен в выборе сотрудников. После дюжины лет в индустрии — сколькие сохранили энтузиазм? Кастинг — это тоже агония (ошибка означает верную смерть); но, по крайней мере, ты знаешь по опыту, что нужных актеров так или иначе найдешь, если будешь искать достаточно долго и упорно. Актеры, благослови вас господь!

Съемки — это настоящая война, то есть тут тоже не до веселья. Твои враги — это время и все те, чей энтузиазм, энергия, преданность оказываются не абсолютными. Твои требования невыносимы, но как они могут быть иными? Съемки фильма означают создание мира. Хотя, разумеется, когда он закончен, все должно выглядеть так, будто это было легко. «Созданья все прекрасны…»[3] Божий замысел о сотворении мира, вероятно, отлично выглядел на бумаге; но к пятому дню господь наверняка проклинал сам себя за то, что во все это ввязался.

«Если…». Реж. Линдсей Андерсон. 1968

Вы продираетесь сквозь все сложности, со смехом и слезами, со ссорами и надеждой на удачу, в течение запланированных восьми (растянутых до десяти) или запланированных двенадцати (растянутых до пятнадцати) недель. Потом все жмут друг другу руки, обнимаются, напиваются, машут на прощанье — и ты проводишь пару дней в постели, а затем перемещаешься в монтажную, где начинаются следующие пять месяцев работы. По крайней мере, твоя команда теперь сократилась с пятидесяти-шестидесяти человек до всего лишь четырех-пяти. Ты больше не зависишь от обстоятельств. Собственно, первые два месяца монтажа — это, вероятно, создание кино в самом подлинном смысле слова; царит атмосфера преданности делу. Потом все начинается сначала. Время снова поджимает. Задействуется все больше людей, которые делают звук, музыку, печатают копии, — и твоя хватка ослабевает. Ты пытаешься сохранить контроль. Появляются рекламщики, журналисты, манипуляторы. В последние полтора месяца ты превращаешься в огрызающуюся, агрессивную развалину в паранойе. Если бы ты сразу вспомнил, каково это, то ни за что не начинал бы заново.

История с «Если…» началась два года назад, когда мой друг Сет Холт прислал мне сценарий двух молодых авторов, Дэвида Шервина и Джона Хаулетта, которые вместе учились в частной школе, затем в Оксфорде, и работали над сценарием о школе в течение пяти или шести лет. Они назвали его «Крестоносцы», и именно заголовок привлек меня в первую очередь — в нем слышались ноты идеализма, бунтарства, давно потерянного мира. «Заряжай же, не ропщи…»[4] Был и личный фактор. Для меня, как, полагаю, и для большинства учившихся в закрытых частных школах, школьный мир остается поразительно, невероятно живым; это мир реальный и символичный; мир привязанности и умолчания.

Любая школа, — особенно школа-интернат, — это микрокосм; это еще один стимул для того, кто жаждет, подобно мне, такой поэзии, которая могла бы претендовать на «грандиозность обобщения»[5]. С самого начала мы с Дэвидом Шервином (Джон Хаулетт работал в это время над другим проектом с Сетом) стремились к эпическому стилю. Школа как образец упорной иерархичности Британии, Запада в целом, как пример власти и анархизма. Катастрофа всегда казалась нам неизбежной развязкой. «Крестоносцы» тоже заканчивались насилием, но на личном уровне. Мы желали чего-то большего, чего-то, выходящего за пределы натурализма, но обладающего реализмом, внутренней логикой, которая дала бы нам возможность двигаться от по видимости натуралистичного начала к грандиозному насильственному концу. (То есть мы не стремились к эффектному журнализму à la Годар.) Когда мы писали сценарий, наш финал выглядел безумной фантазией. Когда мы снимали фильм, в апреле-мае 1968 года, он казался нам пророчеством.

«Если…». Реж. Линдсей Андерсон. 1968

Стиль должен был быть простым, прямым, точным. Слово «модный» было для нас ругательством; и в особенности потому, что мы снимали о молодых. Так что никакой поп-культуры, никакой травки, никаких лиственных узоров в расфокусе на переднем плане, и очень мало оптических наездов. Некоторые эпизоды мы сделали черно-белыми, потому что было бы слишком сложно, в смысле затрат времени и оборудования, снимать их в цвете. В любом случае, действие цвета усиливается, становится более точным, если использовать его только периодически. Что касается нервных придирок к «переходам в нереальное», то последние едва ли смутят как самых простодушных зрителей, так и самых утонченных. Существовал ли когда-нибудь ребенок настолько глупый, чтобы спросить, когда тыква Золушки превращается в золотую карету, где заканчивается реальность и начинается фантазия? Все это реально.

Так что насчет этих полутора месяцев? Разве не должны они быть самыми легкими? Фильм закончен, напечатан, прошел цензуру. Назначена дата премьеры в Уэст-Энде. Из Нью-Йорка запрашивают копию. Ты должен быть вне себя от радости. В реальности ты понимаешь, что потерял контроль. До этих пор твоя борьба, какой бы упорной она ни была, имела только одну цель: прояснить и реализовать твой замысел. Ты думал о публике, но не как об угрозе. Скорее, как о raison d’être. Тебе нужно было верить в то, что достаточно сделать свою работу хорошо, а отклик не заставит себя ждать.

Все это иллюзия. Теперь, когда фильм закончен, и ты выходишь, моргая, на свет обычного дня, ты понимаешь, как мало контролируешь его судьбу. Хуже того, ты понимаешь, как немного у него было причин вообще появиться на свет. Система, которая позволила ему (вероятно, по случайности) осуществиться, не знает, что с ним делать. Каким донкихотством все это внезапно кажется, каким обреченным на провал — эта попытка найти свое место в расколотой культуре, отыскать публику, которая не принадлежала бы ни к миру «Так держать!», ни к миру New Statesman[6], и состояла бы не только из легковерных обывателей или высокопоставленных ретроградов.

У тебя есть только два пути. Либо самоустраниться, заявив о праве художника не быть торгашом. Или попытаться, от безысходности, победить систему. Ты сам монтируешь рекламный ролик, потому что работа «профессионалов» возмущает тебя так сильно. Ты сам препираешься насчет рекламы. Ты раздаешь интервью, — даже упрашиваешь, чтобы их взяли, — зная, что ни ты сам, ни твоя работа не представляют интереса для прессы как таковые, но только в смысле развлечения, — высоколобого или низкопробного, — которое вы можете предоставить. Ты смотришь сквозь пальцы на статьи, которые извращают серьезность твоей работы, сложность твоих намерений, — только во имя рекламы. Ты говоришь себе, что все это оправданно, если помогает фильму найти свою публику. Возможно, так оно и есть. Но все равно ты чувствуешь, что полностью потерял достоинство, и боишься встретить свое имя в газетах.

Утешает только одно. К седьмой неделе все будет забыто. В будущем месяце в центре внимания на время окажутся многочисленные таланты Карела Рейша, завтрашними газетами застелят полки в кладовых, а к Эймону Эндрюсу[7] придут Клайв Доннер и Кен Лоуч. Но — кто знает? — что-то из твоей работы может пережить все это. Возможно, среди всех наших тревог мы склонны недооценивать искусство и даже публику. Пока есть кто-то, чье сознание мы можем изменить, чье воображение мы можем поразить, настоящий фильм может произвести взрывной, оживляющий эффект. Возможно, мы еще возьмем реванш.

[1] Промышленный город на севере Англии, неподалеку от Манчестера и Ливерпуля.

[2] Имеются в виду Лоренс Оливье, Джон Гилгуд, Майкл Редгрейв, Алек Гиннесс и Ральф Ричардсон.

[3] Из англиканского гимна All Things Bright and Beautiful.

[4] Из стихотворения Мэтью Арнольда The Last Word.

[5] Отсылка к работам английского поэта и литературного критика Сэмюэла Джонсона (1709–1784), который призывал поэтов к «грандиозности обобщения» в противовес «тщательному перечислению».

[6] «Так держать!» — серия из тридцати комедийных фильмов, выходивших с конца 1950-х до конца 1970-х годов; пользовалась огромной популярностью у зрителей, подвергаясь в то же время атакам критиков за дурной вкус. New Statesman — интеллектуальный журнал о политике и культуре.

[7] Эймон Эндрюс (1922–1987) — телеведущий.

Читайте также

-

Просто Бонхёффер

-

Достоевский в моем дворе — Сентиментальное путешествие Бакура Бакурадзе

-

«Мне опять приснилась Моника Беллуччи» — Озарения Дэвида Линча

-

«Механизация флюидов» — Из книги «Жизнь — смерть. Лицо — тело» Михаила Ямпольского

-

Два предела — Акира Куросава и русская классика

-

«Секрет секретов» — фрагмент из книги «Муратова» Олега Ковалова