Невиданное кино. «Скольжение» Збынека Брыныха

Каждый раз, когда я представляю фильм из цикла «Невиданное кино», мне кажется, что фильм этот — совершенно особенный. Но сегодня это ощущение очень уж сильное. Может, конечно, потому только, что лекция эта — пятидесятая. А может, и не только. Да, сегодняшний фильм столь же невиданен, как и остальные показанные в этом цикле, и примерно в той же степени несёт на себе печать благородного художественного безумия. Но обычно, когда я тщусь в этом цикле исправить очередную историческую несправедливость, речь идёт о том, чтобы фильм оказался включён в контекст и занял подобающее ему место; и в большинстве случаев место это — во втором ряду. А вот фильм Збынека Брыныха «Скольжение», снятый в 1960 году на чехословацкой студии «Баррандов», кабы не был забыт, должен был бы оказаться в разряде «этапных». О каком бы контексте ни шла речь.

На перепутье

Контекст здесь вроде бы довольно прост. Фильм «Скольжение» находится аккурат в точке возникновения феномена, который известен как «чешская новая волна». Учитывая, что правильнее было бы перевести название этого фильма как «Юз» (увы, когда это слово не в творительном падеже, оно совершенно неудобовоспринимаемо), — сложно избежать искушения использовать его как образ. Очень уж крутой поворот делает в этот момент история чешского кино, круче ни до не было, ни после не будет. В отличие от большинства (если не всех) других «новых волн», чешской предшествует совершеннейший застой. Не только с точки зрения прогрессивных и сердитых молодых критиков, как во Франции, — нет, с любой сколько-нибудь требовательной точки зрения. Главное достижение чешской кинематографии 50-х — это, надо полагать, «гуситская трилогия» Отакара Вавры. Фильмы, в которых, из уважения к большому режиссёру, можно отыскать некоторые художественные достоинства, — например, в том, что касается мизансцен на сверхобщих планах или работы с цветом; фильмы, которые, без сомнения, продемонстрировали выдающиеся технические возможности студии «Баррандов»; фильм, которые устарели мгновенно и бесповоротно, ибо уже при появлении страдали той крайней формой тучности и одышки, за которой только апоплексия. И напротив: уже пару лет спустя чехословацкое кино выдаст на-гора целую россыпь шедевров сразу нескольких выдающихся режиссёров (Влачил, Кахиня, Угер, Солан), которых даже не будет нужды называть «многообещающими». Ибо обещают что-то грядущее, а эти просто сразу грянут. Весомо и зримо.

Фильмы, стоящие на подобном перепутье, часто оказываются вытеснены из «Большой Истории Кино» в, ну скажем, цикл книжного магазина «Порядок слов» «Невиданное кино». Недаром не далее, как в минувшем сезоне, мне довелось три показа подряд уделить фильмам 1934 года («Неверная Марийка» Владислава Ванчуры, «Дамское озеро» Марка Аллегрэ и «Стамбульская миссия» Сэма Вуда), — года переломного, когда сумятица первых звуковых лет сменилась великой стабильной белоснежной утопией второй половины 30-х. Такие фильмы, как правило, отмечены некоторым смятением формы; по крайней мере, так видится с исторической дистанции. Перепутье — точка, в которой есть несколько вариантов, развилка на несколько дорог, по которым равно можно двигаться дальше; сейчас, из будущего, нам представляется, что избранная дорога была единственно возможной. То, как выглядят и как устроены эти межеумочные фильмы, вызывает в нас иногда сомнение, иногда тревогу, — здесь всё неправильно, всё не так, как мы привыкли, даже если мы привыкли к самым разным историческим эпохам и канонам. Но эти фильмы принципиально неканоничны, они располагаются на стыке (или даже сломе) канонов, они попадают в зазор, не принадлежа всецело ни одной эпохе. И казус в том, что сложись всё иначе, — а это очень часто дело случая, — именно это их устройство казалось бы нам сейчас нормальным и естественным.

И всё-таки даже среди таких фильмов «Скольжение» Брыныха стоит особняком.

Без моста

Пятидесятые годы в мировом кино — период, конечно, вполне законченный и самостоятельный, но вместе с тем он важен и как перемычка, как мост, перекинутый между сороковыми и шестидесятыми, — казалось бы, диаметрально отстоящими друг от друга эпохами. Сороковые, проникнутые страхом, — и шестидесятые, проникнутые эйфорией; сороковые — герметичные, шестидесятые — распахнутые. Так, по крайней мере, обстояло дело в тех странах, которые обычно называют «развитыми кинематографическими державами»: во Франции, Америке, Великобритании или Италии. В Чехословакии было иначе. И чешские сороковые, за вычетом нескольких фильмов, оказались для мирового кинематографа почти потеряны, и чешские пятидесятые, с «гуситской трилогией» Вавры во главе, тоже дали ему немного. Самое простое и самое разительное, что можно сказать про фильм «Скольжение», — это то, что в нём сороковые соединены с шестидесятыми так, во-первых, словно никаких пятидесятых не просто не было, но и не особо-то нужны они были, а во-вторых, будто это не два полюса, а всего лишь две вариации некоей одной темы.

Это видно даже на уровне сюжета. С точки зрения жанра (или, по крайней мере, того, что удобно назвать жанром) «Скольжение» является сразу и шпионским, и цирковым фильмом. Два жанра, которые не могут встретиться никогда и ни за что (если нам, конечно, не придёт в голову фантазия объявить цирковым фильмом «39 ступеней»). Более того: шпионский фильм — жанр, по духу всецело вписывающийся в сороковые. Что такое шпионский фильм 60-х? Это либо Джеймс Бонд, либо «Шпион, пришедший с холода». То есть в любом случае — солидная история: либо с точки зрения аттракционного размаха, аранжирующего безделицу, либо с точки зрения психологического анализа, серьёзность которого отменяет любые клише. А на чём строится «Скольжение» как шпионский фильм? На шрамах, которые обычно по отношению к сороковым звучат метафорой: мол, это шрамы, оставшиеся на душе, — здесь же они нанесены прямо на лицо главного героя. На пресловутом двойничестве. На расколе, который проходит по обществу, семье, человеку и человечеству и делит их на две смотрящиеся друг в друга половины. Короче, на взятых всерьёз образных клише, которые все до единого родом из сороковых. С другой же стороны — цирк, который в шестидесятые будет очень часто до неразличимости слит с понятием «карнавала»: грядущая, накатывающаяся эпоха. В отсутствие фильма «Скольжение» в широком киноведческом обиходе одним из главных образных ключей к чешской новой волне три года спустя станет фильм, формально к ней не принадлежащий, — «Вот придёт кот» Войтеха Ясного, в котором буйное, хмельное многоцветие фильмов грянувшей эпохи прописано на уровне фабулы. Лишний повод пожалеть о том, что фильма «Скольжение» словно бы не существует: как ключ, он, пожалуй, поточнее будет, чем «Вот придёт кот» — умный, неотразимо обаятельный, точный по смыслу, но тяжеловатый и стилистически словно бы стремящийся компенсировать упущенные чешским кино пятидесятые.

«Вот придёт кот». Реж. Войтех Ясны. 1963

Ещё раз: эти два жанра не могут совпасть, раздвоение шпионского триллера нигде не может пересечься с принципиальной множественностью, серийностью личин (потенциально бесконечной), которые предъявляет клоунский парад-алле. Брыных же как будто не замечает проблемы. Для него — как когда-то для Чейни-старшего или фон Штрохейма — любой шрам делает лицо клоунским, любая травма означает маску. Пятидесятые, как всем известно, тоже обращались к теме цирка: в Италии или Швеции, прикинувшись Феллини или Бергманом соответственно. Но та эпоха, будучи территорией зарождения так называемого «авторского кино», брала цирк в очень старинном его виде: циркачи как отверженные, как те, кто может прозревать Истину, потому что они выключены из социума, — отчасти самовольно, отчасти насильственно. Если шуту всё позволено, то это потому, что его никто не берёт в расчёт. И в образах Джельсомины или бродячей труппы из «Седьмой печати» великие авторы говорили (пусть это и бесстыдное упрощение) о положении Автора, которому, чтобы описать мир, надо от него отстраниться. Надо, чтобы его не принимали в расчёт. Надо осмеливаться на то, на что никогда не осмелится общественное животное.

Как мы знаем, в начале 60-х, скажем, тот же Феллини начал подозревать, что тут что-то не так. И вместо циркачей, одиноко бродящих по дорогам наперерез обществу, он всё чаще видит общество, целиком состоящее из цирковых масок, автором же, напротив, становится единственный герой с лицом нормального человека, то есть Мастроянни. А потом и Мастроянни оказывается не нужен; всё становится карнавалом.

То, до чего Феллини этим сложным и важным путём доходит к середине 60-х, Брыных делает в 1960-м. Раскол, прошедший после войны по миру, культуре и человеческой душе, порождает тут карнавальность, не дожидаясь, пока подрастёт поколение шестидесятников, — согласно традиционной трактовке, не вкусивших войны и потому невинных, и потому жаждущих вырвать свободу у когда-то перепуганных навсегда родителей. В «Скольжении» этого контраста поколений нет. Мир на грани холодной войны, пронизанный шпионскими сетями, оборачивается мировым ревю с большой бутафорской пушкой в рамках одного недлинного сюжета.

Свобода без баррикад

Всё сказанное делает фильм «Скольжение» особенным и даже исключительным с исторической точки зрения. Но есть здесь и более важное обстоятельство. Я всё твержу: Брыных да Брыных… что ж, Збынек Брыных — хороший режиссёр. После «Скольжения» он поставит ещё множество чрезвычайно симпатичных фильмов: пусть всё менее отважных, всё менее достойных серьёзного, вдумчивого разговора, но от того не менее достойных простого зрительского уважения. Однако на самом деле этой своей «особенностью и даже исключительностью» фильм «Скольжение» обязан не столько режиссёру, сколько автору сценарию — Павлу Когоуту.

К 1960 году 32-летний Когоут является одной из центральных фигур в чехословацкой культуре. На его счету уже есть первая его великая пьеса «Такая любовь», он уже в числе — если не во главе — тех, кто (простите за выспренное косноязычие) торит самые смелые, самые многообещающие пути в судьбе национального театра, а впоследствии станет одним из главных застрельщиков Пражской весны — и как культурного феномена, и как политического: кто их там различит, в шестидесятых-то?.. Оказавшись после Августа поражён в правах и исключён из всех социалистических институций, он тем не менее проживёт — точнее, просуществует в Чехословакии ещё одиннадцать лет и только в 1979-ом будет совсем уж вынужден уехать в Австрию, где и дождётся краха социализма. После чего вернётся обратно в Прагу, — где благополучно живёт по сей день.

Слово «карнавальность» к наследию Когоута литературоведы применяют довольно часто. В первую очередь — по отношению к его пьесам, где (как и в пьесах другого великого чешского драматурга этой эпохи, Вацлава Гавела) карнавал разворачивается в самой языковой среде. Субъектами этого карнавала становятся слова, вступающие между собой в гротескные, парадоксальные, чрезвычайно игровые отношения и подчиняющие себе и строй пьесы, и действующих лиц, не говоря уже о такой фикции, как фабула. Эта словесная карнавальность пьес Когоута, по сравнению с которой даже «Лысая певица» Ионеско — угрюмый соцреализм, чрезвычайно органично вписана в очень весёлое, очень яркое и немыслимо витальное безумие чешской новой волны… Однако тут необходимо сделать важную оговорку. Когоут — художник, как можно было заподозрить даже по моему коротенькому рассказу, политически активный. Он входил во все движения, в которые должен был входить художник его ранга и его чутья в ту горячую эпоху, и честно нёс ответственность за свои убеждения. Но при том, что жизнь Когоута, с точки зрения политической и социально-нравственной, безупречна и цельна (оставим в стороне, как это делают все, его пылкие и нелепые подростково-комсомольские стихи конца 40-х), — в его текстах было бы до странного тщетно искать какую-либо политическую ангажированность. И это не его индивидуальная особенность; то же самое можно сказать и о пьесах Гавела, и вообще обо всех лучших произведениях чехословацкой культуры 60-х.

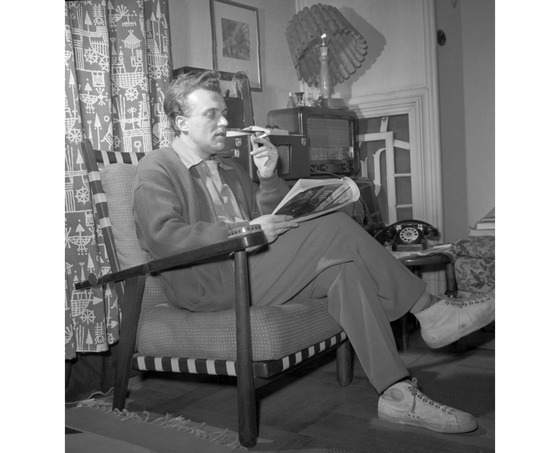

Павел Когоут, 1960 г.

К слову сказать, это едва ли не больше всего поражало в творчестве режиссёров чешской новой волны их западноевропейских визави. Там, где французская новая волна постепенно, на протяжении 60-х, переходила от очень умных, очень резких, но довольно элегических произведений к фильмам-памфлетам, фильмам-листовкам и едва ли не фильмам-лимонкам, — чешская новая волна умудрялась решительно ничего не провозглашать. Совсем-совсем ни к чему не призывать. Они не призывали, скажем, к борьбе во имя свободы, — только к свободе как таковой. Они не призывали лезть на баррикады, чтобы, когда наступит свобода, можно было наконец пуститься в пляс, — давайте пустимся в пляс сразу, может, это лучше?.. Французы неистово чаяли прихода нового Троцкого, или местного Мао, или за кого у них там почитались Кон-Бендит и ему подобные… Чехи же ждали, что вот придёт кот.

Помню, однажды на пресс-конференции Някрошюса одна почтенная, но нетерпеливая зрительница спросила: «Так вы за красных или за белых?» Этот простодушный вопрос звучит столь же гомерически смешно по отношению едва ли не к любому представителю чешской новой волны. В конце концов, если с Форманом после отъезда случилось то, что, ко всеобщему прискорбию, случилось, то это потому, что когда от него потребовалось хоть что-нибудь сформулировать, он смог сказать только, что свобода — это хорошо. А дальше разница между такими апостолами свободы, как Моцарт и Ларри Флинт, оказалась для него несущественна.

С Когоутом — та же самая история. Ладно бы ещё пьесы — там, допустим, своя «стихия», и взаимоотношения шестидесятых и театральности — очень особые отношения. Но, скажем, если взять более поздний роман Когоута «Палачка», разрабатывающий сексуально-тоталитарный гротеск на фоне прописанной с пародийно-академической подробностью палаческой традиции, — то читателя, ожидающего какой бы то ни было ангажированности и сколько-нибудь прямого высказывания, он способен повергнуть в ступор; позвольте, так автор за белых или за красных?.. Именно поэтому в разных каталогах (по крайней мере, русскоязычных) роман «Палачка» проходит под грифом «чёрный юмор». Прекрасное, ни к чему не обязывающее словосочетание; его пользуют всякий раз, когда, читая какой-нибудь макабрический текст, где вместо почтительности и вдумчивости коленца да ужимки, не могут поверить своим глазам и восклицают в сердцах: «но это же смешно!..» Ага, смешно; стало быть, «юмор». А про смерть — значит, чёрный. Когда у бедняги-читателя ничего ни с чем не сходится, штамп — даже, скорее, штампик — «чёрный юмор» всегда наготове.

Штука в том, что и не должно сходиться.

Структурный кот

Слово «карнавал» по отношению не к социальным или культурным феноменам, не на уровне бахтинских рассуждений о смеховой культуре, но в связи с устройством текста как такового, было впервые всерьёз произнесено именно в 60-е. То, что я сейчас назвал «ступором», в основополагающих статьях Ролана Барта именуется «головокружением от никем не санкционированного праксиса». А ещё там написано, что отличие подлинного писателя от графомана (Барт с академическим мягкосердечием называет его «пишущим») в знании о «нетранзитивности текста». Иными словами, писатель в курсе: всё, что он делает, — это позволяет тексту превратиться в своего рода площадь для карнавала, на которой слова устроят свой собственный танец по их собственным законам. Пустятся в пляс. Следуя образной лексике Ясного, автор и есть тот самый пришедший кот.

Любопытно (и навскидку, честно говоря, труднообъяснимо), что эта бартовская концепция лучше всего воплотилась не на родине Барта, не во Франции с её Кон-Бендитами, а отчего-то в Чехословакии. Можно, конечно, всё свалить, по привычке, на местную древнюю традицию кукольного гротеска — как будто это что-то объясняет. Однако факт остаётся фактом: фильм Брыныха «Скольжение» воплощает ту самую карнавальность, на которой будет построена чешская новая волна, как карнавальность, в принципе необходимую любому полноценному художественному тексту. И здесь это, попросту говоря, очевиднее, чем даже в «Маргаритках» или в «Бале пожарников». Именно потому, что «Скольжение» — фильм, стоящий на перепутье; фильм, возникший в поворотной, кризисной, юзом пройденной точке истории национального кино. Потому что в нём нет той изумительной цельности, как в упомянутых позднейших шедеврах; вся его структура — нараспашку, как на старых гравюрах — скелетом наружу. Все суставы видны.

Можно проделать небольшой эксперимент. Попробовать отстраниться от того, что происходит в кадрах фильма Брыныха, и мысленно «прикинуть» его голую фабулу. И тогда вы обнаружите, что эта фабула не только могла, как говорится, «каким-то чудом» пробиться сквозь цензуру в социалистической Чехословакии, — напротив: она, скорее всего, была высочайше одобрена и рекомендована. Потому что с точки зрения фабулы «Скольжение» — очень поучительный, очень одномерный, очень правоверный фильм. Это почти что «Ошибка резидента»: про эмигранта, заброшенного на свою бывшую родину со шпионским заданием и претерпевающего моральный кризис, — а в финале звучат положенные триумфальные фанфары от того, что враг оказался неправ, тогда как социалистическое строительство в Чехословакии идёт полным ходом… И заметьте: к фильму как таковому всё это имеет очень отдалённое отношение. Потому что он только на одну половину «Ошибка резидента». А на другую — «Вот придёт кот».

Вот это-то оттенение простой, дубовой, линейной фабулы роскошью сценарной разработки и богатством режиссуры, отменяющими возможность какого бы то ни было вердикта в чью бы то ни было пользу, и делает этот фильм одновременно столь выдающимся и столь невиданным. «Скольжение» — неудобно построенный фильм. Нам неприятно, когда нас не учат жизненным ценностям (естественно, тем, которые мы и так знаем). Нам неприятно, когда мы уютно усаживаемся в кинозале, а у нас выбивают почву из-под ног, ничего не давая взамен, кроме кружения и скольжения. Но Брыных, Когоут, Гавел, Хитилова, Барт настаивали, что функция искусства заключается именно в этом. Какое бы десятилетие не было на дворе.