Дыхание смерти — Жан Ренуар и Димитрий Кирсанов

С 14 по 17 ноября в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Жана Ренуара, на которой покажут его избранные работы двадцатых-тридцатых. Среди них — и «Маленькая продавщица спичек». Об этом (и еще одном, более радикальном) переосмыслении святочного рассказа Андерсена размышляет Даша Чернова.

Никогда не смогу забыть открывающие кадры «Менильмонтана» Димитрия Кирсанова. За полминуты яростного и истеричного монтажа, сразу же настраивающего на полный хаос, зритель видит, как некто убивает топором мужчину и женщину, родителей главной героини. Я всегда думала, зачем была нужна эта жестокая сцена, которая буквально сбивает с ног, а после забывается, ведь история несчастий героини почти не обращается к ее переживанию этого события. Но этот топор, и кровь, и разинутые в крике рты выбивают из равновесия весь фильм, будто бы только благодаря этой невиданной жестокости в «Менильмонтане» появляются эпизоды с обрывками городского движения, с часами и колесами, с мокрой дорогой, по которой несутся машины. Суета, инерция, бурлящая энергия извергаются из этого эпизода насилия, заявляющего о повседневности и последствии обесчеловечивания и ускорения. И в каждом крупном плане Нади Сибирской проблескивает это деревенское убийство.

«Менильмонтан» Димитрия Кирсанова и «Маленькая продавщица спичек» Жана Ренуара кажутся своего рода диптихом: это истории о глубоко несчастных женщинах, поранившихся о собственные иллюзии столь же сильно, как о непридуманную жестокость мира. Их героини скорее ближе к детям, чем к взрослым, что подчеркивается непослушными и помятыми кудряшками, фантазией очутиться в кукольном мире, огромным белым бантом и играми с котом. Оба режиссера зачарованы идеей человечности, без которой, как писал Ренуар, кино — это «просто движущийся труп». Ренуар выбирает сказочную интонацию, а Кирсанов цепляется за артефакты сырой реальности, при этом сказка Ренуара (-Андерсена) оказывается такой же жестокой и травмирующей. Ужасающие картинки сопровождаются глубоко трогающими эпизодами: девочка со спичками протирает рукой заиндевевшее окно, чтобы подглядеть за обеспеченной и сытой жизнью. Герои «Менильмонтана» весь фильм ходят вдоль стены с нарисованным сердечком, проткнутым стрелой — в этом читается какая-то особенная хрупкость, которая в ином современном фильме показалась бы наигранной и чрезмерной, но немым фильмам зритель даже не то что готов простить такую сентиментальность — он как раз за ней и приходит.

За иллюстрацией личной трагедии — стремление к вихрю неразличимой, равнодушной жизни

Когда смотришь эти фильмы подряд, помимо сходства героинь и общей грубости мира вокруг них, замечаешь тонкие рифмы, уже ощущавшийся холодок по коже и намек на потусторонность, оторванность некоторых кадров. В обеих работах не вызывающая вопросов сюжетная часть оттеняется абстрактным, независимым от истории, самостоятельно притягивающим взгляд слоем визуального. Кирсанов добавляет в «Менильмонтан» выразительные эпизоды, снятые подвижной и беспокойной камерой. Они будто пытаются убедить зрителя, что зафиксировать изображение города в принципе невозможно. Город на скорости проносится мимо, не оставляя ничего, кроме размазанного образа без четких краев. Вибрация многолюдности и многомашинности преобразуется в поток, собранный из выхваченных на бегу фрагментов.

Любопытно, что когда Димитрий Кирсанов вглядывался в Париж и его ритм, он еще не мог видеть «Человека с киноаппаратом» или «Берлин. Симфонию большого города» — они вышли позже. Эти спешные городские зарисовки чередуются с сюжетными элементами и как бы заполняют пробелы между событиями, чтобы зритель почувствовал естественность изображения. Но это не просто монтажные перебивки или место действия, диктующее атмосферу. Кадры-вспышки встревают в важнейшие сюжетные элементы: сопровождает сцену близости между героиней и ее возлюбленным. Обнаженное женское тело чередуется с резким движением дорог и вращением колес. Подобное видение возникает снова, когда героиня размышляет о смерти, стоя напротив Сены с ребенком в руках. За иллюстрацией личной трагедии в этом фильме — стремление к вихрю неразличимой, равнодушной жизни.

Как будто делая смерть неживой, мы обезоруживаем ее, раскошмариваем свое представление о ней

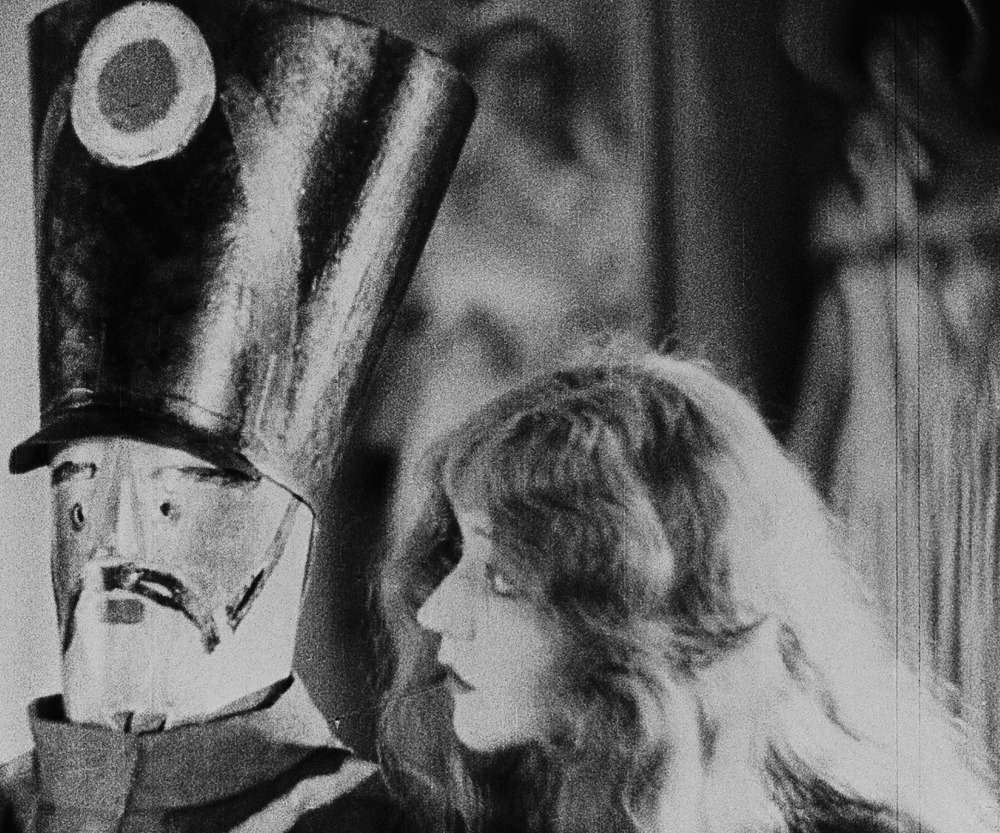

Жан Ренуар аккуратнее, то есть с большей оглядкой на сюжет, подходит ко второму слою истории — тому, что отстраивается от основной линии и живет сам по себе. Сначала кажется, что его нет вовсе: фильм распадается на две половины. Сначала мы видим тяжелую жизнь продавщицы, а после оказываемся в ее сне или видении-агонии. Девушка представляет, что оказалась на витрине магазина с детскими игрушками, и они ожили. При этом даже после «оживления» большинство из них остаются в подчеркнуто кукольном, неодушевленном виде: деревянные фигурки овечек в фантазии героини остаются такими же, а не обрастают плотью и шерстью, просто теперь они не умещаются в ладошке. Механическая балерина не начинает танцевать, как живая, из-под платья у нее все еще торчит металлическая палка, к которой крепится ее тонкое тело. Лицо ее не фарфоровое и не бумажное, танцовщицу играет актриса, оттого еще страшнее. Сказка Андерсена была совсем о другом: там девочка в пламени спички видела камин и жирного гуся, Ренуар же заворожен механичностью и безжизненностью, искусственностью и неподвижностью. Его девочка со спичками стремится не к спасению от голода и холода, а к смерти — она сама открывает шкатулку, откуда, как клоун, выскакивает тот, кто ее погубит.

На уровне ощущений я чувствую близость этого кукольного домика Ренуара и безуспешной погони на лошадях от смерти с переливающимися эпизодами у Кирсанова. Они как будто об одном: о том, что смерть, наступающая нам на пятки, на самом деле ненастоящая. Как будто делая смерть неживой, мы обезоруживаем ее, раскошмариваем свое представление о ней. Но ее застывшее дыхание все равно настигает, она не поддается фокусам, а скорее сама обманывает нас, заставляя завороженно наблюдать за ней в кино.