В бегах — К 80-летию Жан-Пьера Лео

Подростком он стал символом французской новой волны, а с годами умудрился не стать памятником самому себе. О старте, ударах и поворотах кинематографической жизни великого Жан-Пьера Лео пишет Дария Парфёнова. Это ее первая публикация в «Сеансе».

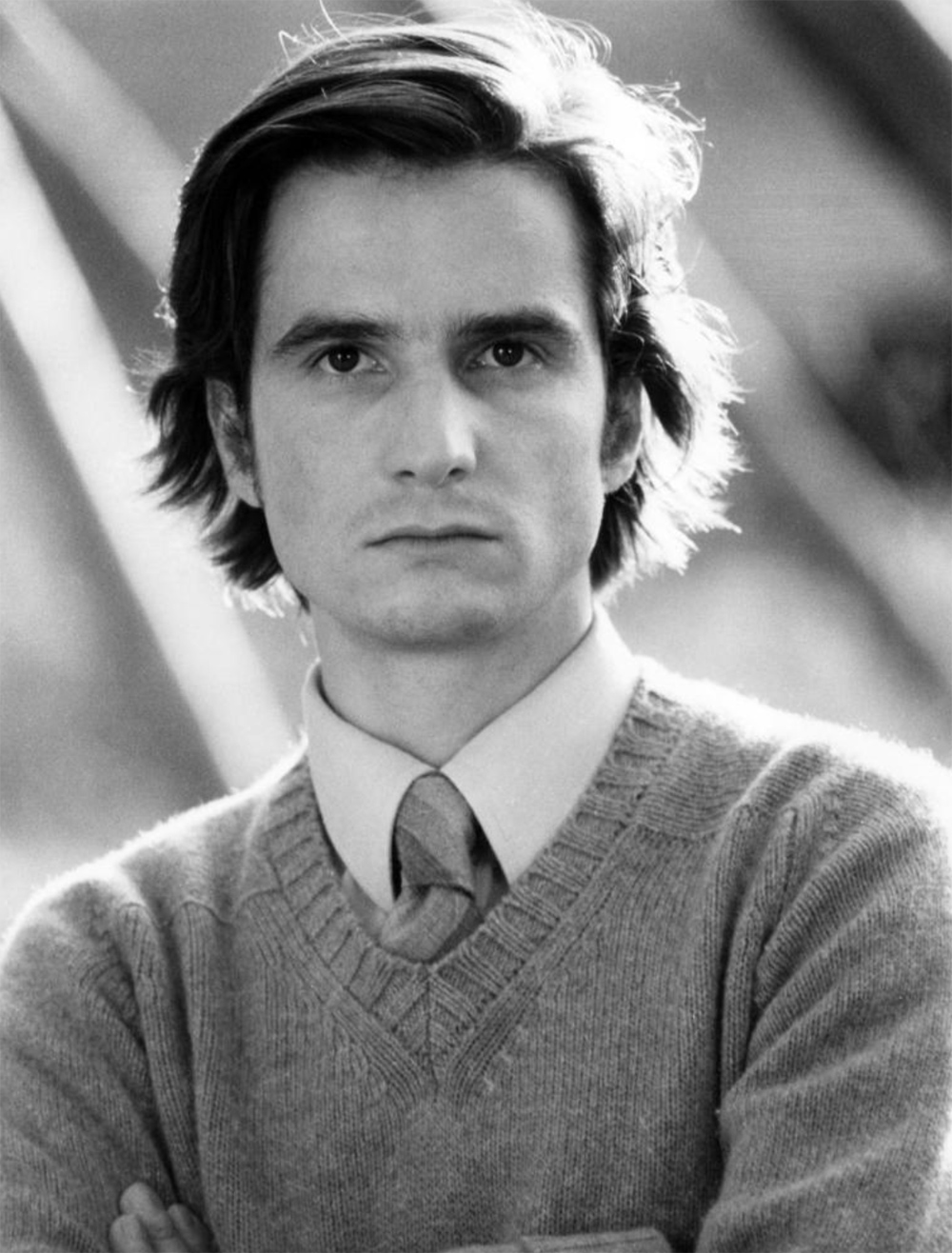

Париж, ноябрь 1958 года. Франсуа Трюффо начинает работу над своим первым полнометражным фильмом. Ведутся пробы на главную роль. Требования — мальчик не старше двенадцати лет, шаловливость характера — в приоритете. Исполнителя Трюффо подбирает «под себя», фильм задуман во многом автобиографическим. Из шестидесяти мальчишек выбран один. Правда, чуть старше, чем надо, — четырнадцатилетний. И характер не совсем тот. И на самого Трюффо не очень похож. Слишком уж бойкий. Зато нос — один в один. Имя — Жан-Пьер Лео.

Круглолицый, с низким голосом и внимательными темными глазами-бусинками. С видом маленького бандита. Во время пробы постоянно поглядывает на камеру: взгляд быстрый, любопытный, чуть вороватый. С камерой он, впрочем, уже встречался: годом ранее играл мальчишку из труппы бродячих артистов под предводительством героя Жана Маре в фильме Жоржа Лампена «Ля Тур, берегись!», где вместе со взрослыми помогал Ля Туру в его приключениях, вытаскивая его из передряг и — с детским восторгом и заливистым смехом — обманывая врагов.

В выходящих на экраны в 1959 году «400 ударах» уже видна одна из особенностей Лео. Та, которую Трюффо, годы спустя вспоминая о работе над фильмом, назовет «здоровьем» и «способностью сопротивляться»; та, которую Лео привносит в роль Антуана Дуанеля от себя, понуждая Трюффо перекраивать исходного, сценарного героя. Это тот стержень, что заставляет Дуанеля уйти из дома, лишь бы не возвращаться туда, где его не ждут, а потом и сбежать из исправительного учреждения. Тот стержень, что год спустя, в «Бульварах» Жюльена Дювивье, не даст герою Лео поднять с земли деньги, которые бросит ему персонаж Пьера Монди, — хотя они ему очень нужны. Но нельзя. Гордость не позволит.

Камера Трюффо видела в Лео молодость, волю, стремление к свободе; камера Годара смотрит на него взглядом дотошного исследователя

Жан-Пьер Лео не сильно отличается от своих первых героев. В свои четырнадцать он был шпаной и хулиганом, постоянно сбегающим из пансиона, в котором учился, что заставляло учителей тяжело вздыхать и качать головами. Однажды Трюффо получает такое письмо от директора пансиона:

«С сожалением сообщаю вам, что Жан-Пьер становится все более и более «неуправляемым». Безразличие, высокомерие, постоянное неповиновение, отсутствие дисциплины во всех ее формах. Его дважды ловили за листанием порнографических фотографий в общежитии. И многое в нем указывает на случай психологического расстройства».

На экране все это видно. Антуана, как приблудного щенка, за шкирку выставляют из класса, ловят за кражей отцовской пишущей машинки, сажают за решетку в полицейском участке. При этом герой всегда понимает свое положение, но никогда не смиряется с ним. И в результате все делает по-своему. Сбегает.

Мальчик бежит по берегу. Не ускоряясь, не замедляясь. Добегает до воды, разворачивается — дальше бежать некуда. Стоп-кадр. Лицо ребенка — и больше ничего. Он добежал куда смог, до самого края. Из семьи, из Парижа, из интерната. Море и небо стали ему фоном. Финальный кадр фильма, с которого отсчитывается актерская история Жан-Пьера Лео, это один большой вопрос: «Что дальше?»

Именно таким — с застывшим на лице вопросом — семь лет спустя его берет на главную роль Годар. В «Мужском-женском» герой Лео, Поль, почти тем лишь и занят, что вопросы задает. Париж 1966-го. Маленькие кафе, кинотеатры, молодежные протесты, Боб Дилан, Сартр и Coca-Cola. Жан-Пьеру Лео двадцать два, и теперь это Лео Вопрошающий. Брови, что постоянно движутся, то и дело застывая в приподнятом положении, и глаза, широко открытые, смотрящие вперед: на собеседника, на камеру, на экран.

В нем нашла себе место каноническая, от немой еще эпохи унаследованная французская «лихорадка»

Но Годар не просто дает Лео задавать вопросы, он разворачивает их в сторону его героя. Заставляет Поля отвечать самого. Камера Годара исследует героя так же, как герой исследует общество вокруг себя. Она вглядывается в его лицо, выискивая любую реакцию, запечатлевая каждое подергивание мускулов. Камера Трюффо видела в Лео молодость, волю, стремление к свободе; камера Годара смотрит на него взглядом дотошного исследователя (энтомолога, в гневе выпалит Трюффо; социолога, аккуратно поправим мы). Она видит в этом лице, — в дерганой мимике, широких жестах, прямых взглядах и резкости произнесения реплик, — способность к бунту. Ту смелость и жесткость отстаивания убеждений и идей, за которые вечно сражаются тогдашние герои Годара. Но годаровские персонажи Лео (что здесь, что в «Китаянке») — не создатели этих идей, а их последователи. Они встраиваются в систему, в которой существуют, и защищают убеждения, что их окружают.

С его манерами попугая и образом жизни голубя, — для Лео естественно повторять. Слова, жесты, мизансцены. Мужчина заходит в кафе, подходит к стойке — «Где дворец спорта?»; Лео встает, подходит к стойке: «Где дворец спорта?»

Необходимость повторов и отражений в случае Жан-Пьера ведет напрямую к вопросу об идентичности (Сергей Хоружий, размышляя о Лео, с особой точностью назовет это «зудом идентичности»). В нем нашла себе место каноническая, от немой еще эпохи унаследованная французская «лихорадка». Постоянная потребность в движении, нервозность (на крупных планах нередко можно увидеть, как у него подергивается левая щека), распахнутые глаза и поднятые вперед руки. Вопрос о собственной идентичности оборачивается в случае Лео не просто поиском, а преследованием ответа на него. Так же, как его героям органично находиться в ситуации слежки: от Антуана Дуанеля, работающего частным детективом, до Колена в «Out 1» (1971), что преследует женщину, в которую влюблен, — героям Лео в целом свойственен маньячный оттенок одержимой влюбленности. На что бы ни была направлена эта его «упертость шага», — Лео не останавливается никогда.

Его способность воплощать эту кипящую вокруг него эпоху может принимать разные обличья

Ежи Сколимовский в 1967 году, взяв Лео на главную роль в своем великом фильме «Старт», сосредоточит образ его героя на другой особенности актера. На скорости. Его герой, девятнадцатилетний Марк, весь фильм будет пытаться найти деньги на Porsche, что необходим для участия в гонках. Сколимовский дает Лео полную свободу разгона, и тот разгоняет внутреннюю энергию до предела. Вместо того, чтобы выйти в калитку, он перепрыгивает забор, шаг заменяется бегом, речь — криком. В «Старте» взгляд Лео — это взгляд из гоночной машины, когда весь мир вокруг него смазывается от скорости 300 км/ч. Вплоть до финала, где он остается с девушкой, в которую влюблен, — и скорость становится уже не важна.

Из тех актеров, которым суждено было стать лицами французской новой волны, Лео — в отличие от Бельмондо или Карины — едва ли не единственный, кто и впрямь «слит со временем», чья энергия воплощает в себе бунт, которым пропитаны шестидесятые. Но его способность воплощать эту кипящую вокруг него эпоху может принимать разные обличья. В 1969 году, на следующий же год после прекрасного парижского мая, его снимает Пьер Паоло Пазолини. В симметричных тяжелых интерьерах «Свинарника» герой Лео лишен всякого интереса к внешнему миру. Пространство придавливает его, оставляя, конечно, возможность для вопросов — но уже только к самому себе. Камера Пазолини видит в Лео приземистого, круглолицего буржуа (бородка «жабо» и светлые свитера усиливают эффект), существующего в собственных мыслях и снах, не способного на какие-либо действия; и как революционер, и как мужчина он — конформист. Подобная увесистость пластики уже была у Лео в «400 ударах», когда он был щекастым ребенком. В «Свинарнике» она вернулась.

Все смыслы и идеалы утопии «новой волны» ушли вместе с десятилетием

Для «Свинарника» Пазолини были необходимы актеры с прочной репутацией политически заряженных интеллектуалов, чтобы по ходу фильма обнулить всякий смысл их слов и разговоров; именно это обнуление становится здесь и действием, и высказыванием. В ролях интеллектуалов, в очень французском смысле этого слова, Лео выступает еще с «Мужского-женского». Начав когда-то с роли малолетнего хулигана Дуанеля, преступавшего установленные обществом границы и вечно сбегавшего куда-то вовне, — Жан-Пьер Лео, какие бы роли ему с тех пор ни выпадали, словно так и находится на границе общества, получая таким образом возможность на это общество смотреть и о чем-то его вопрошать. Именно это в нем увидят Ассаяс в «Ирме Веп» (1996), Бонелло в «Порнографе» (2001) и Цай Минлян в «Лице» (2009), дав ему роли режиссеров, а Жан Эсташ в «Мамочке и шлюхе» (1973) доверит Лео сыграть самого себя, создателя, позволив задавать вопросы от своего имени.

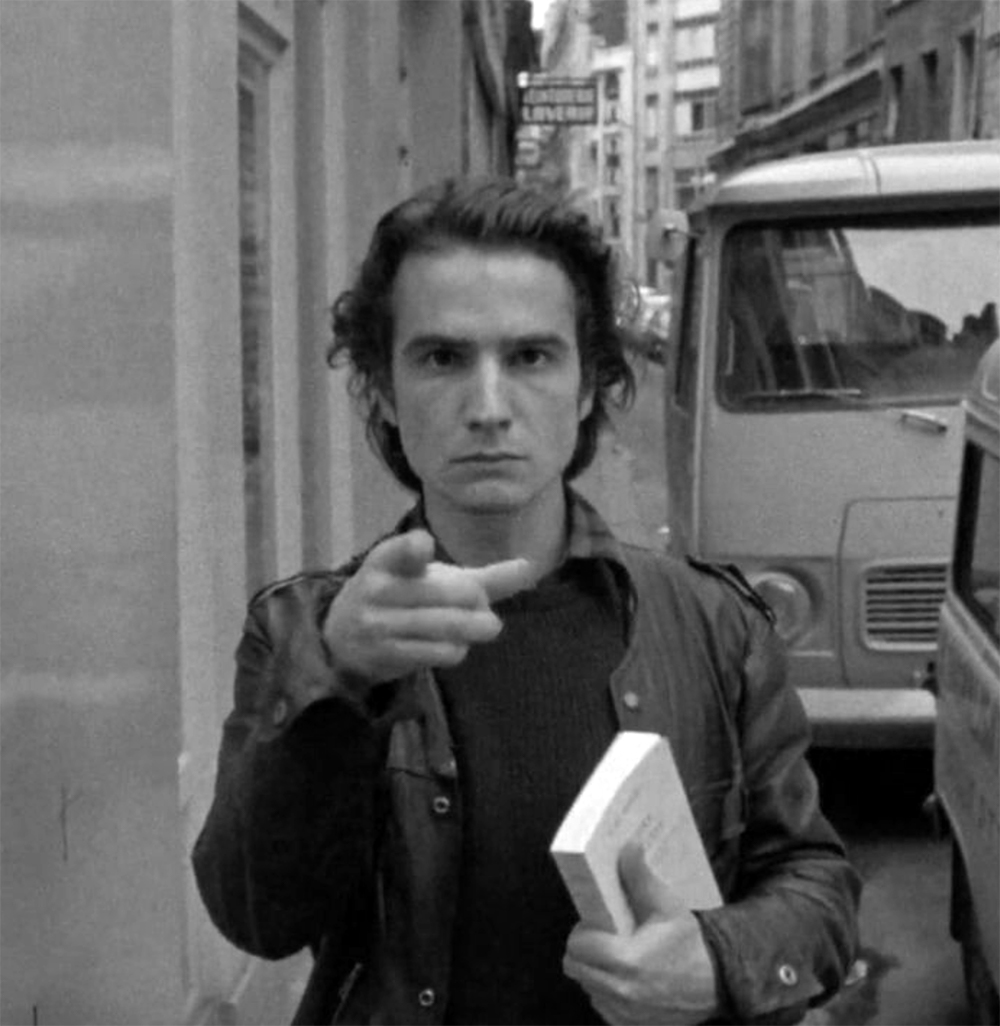

Когда пальто на Лео сменится кожаной черной курткой, как шестидесятые сменятся семидесятыми, его органику преследователя доведет до логической полноты Жак Риветт в «Out 1: Не прикасайся ко мне». Его Колен оказывается буквально на глазах соткан из ткани фильма, когда сценарий подкидывает ему знаки — а он не может за ними не пойти. Изначально глухонемой, герой Лео впитывает в себя все, что встречается ему на пути, одержимо продираясь через тайну Тринадцати. И получает возможность говорить. Он идет по улицам Парижа, бесконечно повторяя, все громче и громче, тексты писем, что получил от незнакомки, впитывая каждое слово, проходя этот путь где-то между Бальзаком и Кэрроллом, делая его частью себя, — делая себя из него. Колен таков, потому что таков Лео. Именно его ослиная напористость ведет героя по этому сюжету. Он будет с точностью метронома снова и снова ставить печати на конвертах и резким выпадом приближаться к завсегдатаям в парижских кафе, оглушая их игрой на губной гармошке.

Просто с возрастом то, что крылось за молодостью, оголилось

В семидесятые Жан-Пьер Лео входит не таким, каким был прежде. Осунувшийся, с выпирающими скулами, впалыми щеками, длинными волосами, что будто стали еще темнее, и безумным взглядом. Все смыслы и идеалы утопии «новой волны» ушли вместе с десятилетием, и Лео, чья органика так для них подходила, начинает собирать себя по частям. Остается обнаженная актерская сущность, которой теперь нужно свое место в кинематографе нового десятилетия. Из этого поиска рождаются и Колен в «Out 1», создающий себя по ходу фильма с нуля, и Александр в «Мамочке и шлюхе», что весь фильм не может найти себе место в новом, другом Париже, который ему так не нравится. «Я убежден, что все, что произошло в мире за последние три года, направлено против меня. Культурная революция, май 68-го, Rolling Stones, длинные волосы, черные пантеры, палестинцы, андеграунд… И вдруг — ничего. В моде ничего. Ни одного фильма. Ничего». Эсташ видит в Жан-Пьере Лео образца 1973 года тень того, кем он был несколько лет назад. Худощавая, немного помятая, эта тень бродит по Парижу в поисках новых смыслов и грустит о том, что слово «лимонад» вышло из употребления.

В «Последнем танго в Париже» (1972) Лео тоже играет режиссера, и тоже одержимого, — но взгляд получается иным. Герой Лео смотрит на мир не иначе как через кинокамеру, жонглирует громкими словами и понятиями — и все пытается сделать из своей жизни хороший кадр. От былых ценностей схлынувшей «новой волны» осталась лишь пена, посреди семидесятых они смешны и неуместны, они выродились в карикатуру на самих себя. И герой Лео, воодушевленно подпрыгивая и размахивая руками, теряется за спинами Марлона Брандо и Марии Шнайдер.

Париж был домом для героев Лео, его крыши служили смотровыми площадками и местами детских проделок

Недаром семидесятые начались для Лео с «Семейного очага» (1970) — очередного эпизода в саге Трюффо об Антуане Дуанеле. Антуан уже обзавелся семьей, у него есть дом, работа. Но ему по-прежнему не сидится на месте, и он заводит интрижку, которая ему даже не очень-то и нужна. Трюффо все еще видит в Лео свободу, что толкает его на новые истории, неугомонность человека, которого не запереть в четырех стенах уютным домашним бытом. Но сам Лео изменился, и когда на него в 1970-м надевают те черты, что прежде были основными для его персонажей, его Дуанель оказывается не свободным, а инфантильным. Лучше всего это будет видно в фильме, которым для Лео завершатся и семидесятые, и дуанелевский цикл, — «Любовь в бегах» (1979). Здесь Дуанелю уже сорок, за плечами развод, сын, пять фильмов, — а он все не может повзрослеть. Трюффо держится за прошлое, пытаясь вновь снять своего Жан-Пьера, словно не было этих двадцати лет. Но лицо Лео с возрастом стало шире, тяжелее, и пластика уже не такая легкая.

Неуместность, что здесь так видна, не взялась из ниоткуда, герой Лео не стал таким внезапно, никакого «переломного» фильма не было. Черты неудачника, который не может ни наладить отношений с девушками, ни найти себе места, чья речь периодически становится похожа на ворчание шестидесятилетнего, у которого вечно всё не так, — эти черты проскальзывали в его героях с молодости. Его настойчивость могла быть надоедливой, резкость — грубой, а манеры отталкивали. Просто с возрастом то, что крылось за молодостью, оголилось.

В 1984 году умирает Франсуа Трюффо. Траур по наставнику усугубляет кризис в карьере. Герой Лео, что все семидесятые собирал себя по частям и ностальгировал по прошлому, ныне оказывается потерян вовсе. В восьмидесятых Жан-Пьеру Лео места не нашлось. Несколько эпизодических ролей у тех, кто его не забыл: Годар, Рауль Руис… В середине десятилетия его снимает Филипп Гаррель. Короткий метр, одна из частей альманаха «Париж, 20 лет спустя». Жан-Пьер Лео бродит по туманному, серому Парижу. Заросший, замедлившийся, постаревший. Тень Лео, что идет по тени города. Тихие полчаса фильма. И самоубийство героя в финале. Просто как констатация.

Замирание и выжидание для его героев — признак кризиса

Голубиная бездомность героев Лео, что в шестидесятых была признаком свободы (когда юный Жан-Пьер бегал по улицам Парижа, гоняя птиц на бульваре Пигаль), в восьмидесятых оказалась знаком смерти. Сам Париж был домом для героев Лео, его крыши служили смотровыми площадками и местами детских проделок. В восьмидесятых оказаться птицей на улице — значит оказаться призраком, обреченным на смерть. Эти улицы уже не дружелюбны к тем, кто по ним ходит.

Утопия, рука об руку с которой он ворвался в кинематограф, осталась в прошлом

На пороге нового десятилетия Жан-Пьера Лео возрождает из пепла Аки Куарисмяки: в фильме «Я нанял убийцу» (1990) у того вновь главная роль. Герой — абсолютно бесцветный клерк Анри, француз в чужом для него Лондоне; когда его увольняют с работы, кроме которой в его жизни ничего не существует, он решает умереть. По трусости, на самоубийство он не способен, так что нанимает киллера, который все сделает за него. В ожидании своего палача он заходит в бар, где встречает девушку, — и вдруг влюбляется. И единственное, что дает герою шанс на спасение, — это Жан-Пьер Лео, который его играет. Потому что глаза сверкают, и щека все еще подергивается. Энергия там, внутри. Немного придушенная, но живая. Нужно лишь ее достать.

Жан-Пьер Лео — это безостановочное движение. Замирание и выжидание для его героев — признак кризиса. В «Семейном очаге» Трюффо есть сцена, где Антуан Дуанель говорит по телефону с Жаном Эсташем, — и, приподняв руку, двигает пальцами. Просто так, без видимой причины. Ему нужно движение даже в таком его проявлении: нипочему, низачем. От избытка энергии.

В 2016 году 72-летнего Жан-Пьера Лео берет на роль Людовика XIV каталонский режиссер Альберт Серра. Весь сюжет фильма — смерть короля длиною в два часа. Гангрена, мази, бесполезные усилия ученых врачей. Болезнь оставляет следы на теле короля, выедая его изнутри, высасывая жизнь. «Король умер», — опустив голову, говорит врач. Скрип пера, записывающего сказанное в толстый блокнот. И тихие слезы двора.

Альберт Серра хоронит здесь не только Людовика XIV, за спиной которого Золотой век Франции, но и то кино, которое давным-давно было прозвано «новым» — и память о котором несет в себе Жан-Пьер Лео. Утопия, рука об руку с которой он ворвался в кинематограф, осталась в прошлом, словно забальзамировав образ четырнадцатилетнего мальчика. Но там, внутри, время все еще шло. И для кино, и для Лео, что непоправимо старели, а значит — менялись.

Когда в первой же сцене фильма Людовик не может встать — он уже мертв. Ведь его играет Жан-Пьер Лео. А для него остановиться, замереть, — значит умереть. Время, символом которого он стал, он заберет с собой.