Петер Кубелка — Йонас Мекас: «Люди пока что — дети»

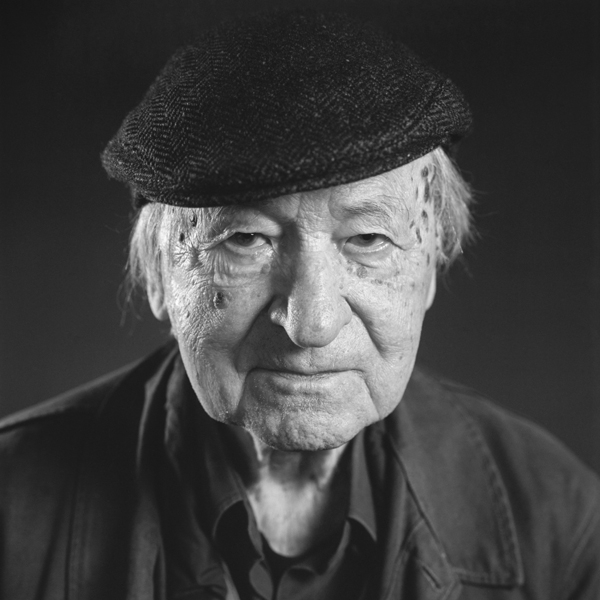

Йонас Мекас и Петер Кубелка

О том, как это интервью не имеет никакого значения

ЙМ: Ну что, сосредоточимся на твоем последнем фильме «Африканская поездка» («Unsere Afrikareise»), или поговорим еще и о европейском авангарде в целом?

ПК: Нет, о европейском киноавангарде я говорить не могу, потому что отношусь к нему без малейшего уважения. Когда будешь расшифровывать интервью, уточни, что мои слова не имеют никакого отношения к моим фильмам. Я ощущаю острую потребность в общении. Я трачу сотни часов ради одной минуты в фильме, и разговорами этой минуты не добьешься. Поэтому я хочу, чтоб мои слова не имели никакого значения. Иначе они исказят то, что я доношу своими фильмами. Мои утверждения — это мое кино, остальное не имеет никакого значения.

ЙМ: То есть нам вообще нечего сказать об «Африканской поездке»?

Фильмы — документы для грядущих поколений

ПК: Да можем поговорить, кое-что ведь можно выразить словами. Например: я хотел, чтобы «Африканская поездка» стала документом для грядущих поколений, когда наша жизнь подойдет к концу. «Поездка» задумана как документ, хотя может, конечно, показаться кому-то поэтичной. По форме она, разумеется, лирична, но все-таки это документ. Мой фильм — документ для грядущих поколений. Больше мне добавить нечего. Словами ничего другого не выразишь.

ЙМ: Занятно, что Энди Уорхол тоже считал свои фильмы — даже такие, как «Сон» — документами для грядущих поколений. Он однажды сказал мне: «Здорово было бы иметь доступ к кино 1266 г. К какому-нибудь фильму, заснявшему мужское плечо или задницу. Просто посмотреть, насколько иначе люди выглядели 700 лет назад».

ПК: Так и сказал? Ну, это правда. Я бы вот еще что добавил: я работаю для нынешнего поколения. Я хочу помочь человечеству повзрослеть, перерасти свой каменный век. Чтоб люди перестали быть детьми. Мне кажется, что люди пока что — дети, если можно так выразиться. Мы находимся в совсем юном возрасте. Только учимся формулировать свои мысли, делаем первые шаги к связной речи. У нас появляется память. История же только-только началась. А то, что мы называем «историей», — это на самом деле набор субъективных утверждений, сделанных отдельными людьми. Это все неправильно, мистика, тень на плетень. Человечество только начинает расти, мало-помалу. Мои фильмы выполняют определенную функцию (африканского фильма это тоже касается): я играю эмоциями и пытаюсь отсоединить их от людей, чтобы те взглянули на свои чувства со стороны, издали. Это одна из моих основных задач: установить дистанцию между человеком и его существованием. Для себя, например, я ее давно установил. Я всегда соблюдал эту дистанцию, даже слишком рьяно, так что мне сейчас очень одиноко, и я нуждаюсь в общении. Понимаешь, у нас вот есть некий эмоциональный диапазон, и есть механизмы, регулирующие возникновение этих эмоций. Ты видишь что-то, слышишь что-то — и испытываешь определенные эмоции. Так что я обязан плакать, когда вижу трогательную сцену, когда герой получает первый приз на соревновании и играет гимн. Я должен плакать. Или когда кого-то хоронят. Обязан прослезиться! И в то же время я злюсь на себя, потому как знаю, что это лишь эмоциональный механизм. В африканском фильме этого много: я запускаю сразу несколько таких механизмов и генерирую одновременно множество эмоций — веселых ли, печальных.

Многозначность изображения и звука в «Африканской поездке»

ЙМ: Взять, к примеру, сцену со смертью льва, когда они затаскивают его в кузов. Душераздирающая сцена. Или смерть жирафа — тоже очень грустная. Пытаются поднять этого бедного мертвого льва, у них не получается… Очень печальный кадр. Или когда жираф умирает, падает набок, и мы слышим истошный хохот… Я чуть не умер. Многослойные эмоции, это точно.

ПК: Я добился этого эффекта, идеально подогнав музыку, ты заметил?

ЙМ: Да.

ПК: Все их движения синхронизированы. Но когда смотришь фильм первые несколько раз, многого не замечаешь.

ЙМ: Или вот глаз — когда умирающий лев поднимает взгляд и смотрит прямо в объектив, укоризненно, но вместе с тем великодушно. А потом умирает. Это, по-моему, один из величайших моментов в истории кино.

Йонас Мекас и Петер Кубелка (справа) в составе комитета Essential Cinema

Экономия в кино: Снимать кадр за кадром

ПК: А музыку слышал? Когда лев смотрит прямо в камеру, в песне поется: «Ты смотришь на меня, а я наблюдаю за тобой…» — и всё сливается воедино. Тут возникает вопрос экономии. Публика готова уделить тебе совсем не много внимания, и нужно еще учитывать, что их ощущения — из каменного века: ощущения охотников и собирателей. Те, что нужны для выживания. Человек не запрограммирован на то, чтобы сидеть и куда-то смотреть с интересом. Все наши чувства нацелены на выживание. Так что нужно рассчитывать на публику, которая будет уделять внимание только жизненно важному, и то не долго. Нужно быть лаконичным в общении с публикой, нельзя терять ни секунды. Для меня кино — это проекция неподвижных кадров. Я экономлю на каждом кадре и каждом участке экрана. Если переборщить с проекцией, фильм становится невразумительным. Я мыслю кадрами. Даже африканский фильм, который кажется таким спонтанным, продуман кадр за кадром. На каждый кадр приходится 24 возможности что-то сказать, и я не хочу терять ни единой из них. Это и есть экономия. То же самое касается звука, потому что кино, прежде всего, начинается в точке пересечения изображения и звука. Каждая встреча кадра и звука имеет огромный вес. А значит, звуки нужно экономить так же, как и зрительные образы.

ЙМ: Предположим, человек размышляет следующим образом: если принять на веру, что мы до сих пор находимся в каменном веке, и если мы говорим с этими пещерными людьми сжато и ёмко, наделяя смыслом каждый звук, каждое слово, каждую букву, — думаешь, они нас поймут? Не лучше ли разбить это насыщенное предложение на пять, чтоб они в итоге уловили наш посыл? Ты вот говоришь, что жаждешь общения, что не хочешь терять ни единого кадра…

ПК: Понимаешь, я не отделяю себя от других. Я не говорю, что другие еще в каменном веке, а я уже нет. Я тоже там. И если со мной срабатывает, то должно сработать со всеми.

ЙМ: Ясно. Это дает трезвый взгляд на вещи. Даже «Африканская поездка» — продукт каменного века.

ПК: Да, я пытаюсь вывести из каменного века и себя, и других. Вот ты говоришь, что нужно давать людям больше времени — а я именно это и делаю, путем повторов. Я хочу, чтоб мои фильмы пересматривали множество раз (примечание в Каталоге Кинематографического Кооператива гласит, что фильмы Кубелки нужно проигрывать дважды. Предоставляемые напрокат пленки содержат по две копии каждого фильма подряд, чтобы облегчить труд киномеханика. — Прим. Й. Мекаса). Я подолгу работаю над своими фильмами и не хочу расставаться с ними. Я не из тех художников, которые говорят: «Ой, я это давным-давно сделал, уже и думать забыл, мне больше этот фильм не нравится». Я до сих пор могу пересматривать все свои работы, даже самую первую. Всё, что я делаю, должно быть отточено до предельной ясности.

Когда считать фильм законченным?

ЙМ: Да, с этим нередко приходится сталкиваться. Режиссеры не любят свои ранние работы или равнодушны к ним. Но в поэзии, к примеру, такого не бывает. Поэт может написать стихотворение, отложить его, вернуться к нему после четырех опубликованных сборников и сказать: «Ну и ну! Это что, я написал? Просто фантастика». Ну, может, изменит запятую-другую. В кино всё по-другому. В нем еще не сформировалась своя традиция, и потому оно такое закомплексованное и параноидальное: того нельзя, сего нельзя… Согласно традиции, поэт доводит свое стихотворение до совершенства, даже если на это уйдет вся жизнь. В кино же дату выхода определяют скорее фестивали, чем соображения художественного совершенства.

Мне кажется, емкость твоих высказываний продиктована не только жаждой общения. По-моему, существует два типа художников: эмоциональные и интеллектуальные. Ты из интеллектуалов, Джек Смит — из эмоциональных. В твоих произведениях всё должно быть наделено «рациональным» смыслом, иначе ты бы просто оставил это за бортом. А Джек включит этот элемент, даже если не видит в нем особого смысла: просто он находит его красивым. Даже в Брэкидже эмоции сильнее интеллекта, несмотря на его интеллектуальные эссе. Впрочем, в последнем я тоже не вполне уверен…

ПК: Я в этом смысле всегда был абсолютно наивен. Я считаю себя наивным художником.

ЙМ: Тогда кто такие все прочие? Первобытные люди?

ПК: Да… О чем мы там говорили? О чем они хотели бы узнать?

ЙМ: Не знаю. Моя проблема заключается в том, что я ни о чем не хочу ничего знать. Я предпочитаю создавать что-то, смотреть на что-то… Но многим знание помогает. Я, наверное, тоже такой себе сборщик мусора.

ПК: Хочешь поговорить о чем-то конкретном в моем африканском фильме?

ЙМ: Я его всего лишь четыре раза видел, так что…

ПК: А надо 12 раз как минимум. Что бы я ни говорил о своих фильмах, это воспринимается чрезвычайно серьезно, потому что это мои слова. А мне этого не хочется. Мои слова — это просто досужая болтовня, а не вдумчивый комментарий к моим работам. Я хочу, чтоб фильмы были предоставлены сами себе. Конечно, мне приятно, когда кто-то другой высказывается. В моих фильмах столько смысловых пластов, что когда я поднимаю один или другой, может сложиться впечатление, что они важнее прочих. А я не хочу утверждать, что один смысловой пласт весомей другого.

Йонас Мекас рассказывает о Кубелке

О монтаже и о том, как кадры «бьются об экран»; о метрическом ритме

ЙМ: Любопытно, что фильмы, которые ты привез с Западного побережья, движутся в том же направлении, что и твои собственные: тот же Брюс Лэйн, например. Его фильм еще, несомненно, наивен, но в его языке уже ощущается сжатость, четкость формулировок. Еще одно сходство: это смонтированный фильм. Ты, наверное, заметил, что художников с Западного побережья процесс монтажа обычно интересует больше, чем художников с Восточного. Они монтируют свои фильмы.

На Нью-йоркском фестивале недавно завязалась дискуссия, и Аннетт Михельсон сказала, что кино Брэкиджа — это своего рода продолжение абстрактного экспрессионизма, в духе Де Кунинга. Что его искусство лишено структуры — это, мол, кино действия. А я тогда возразил, что Брэкидж структурирует свои фильмы у себя в голове. Он над каждым из них работал столько лет, что камера превратилась в часть его тела и повинуется его внутренним законам. Эмоции, мысли и интуиция смешиваются по ходу дела. Самые тяжкие усилия не обязательно должны прилагаться на монтажном столе: «Песни», к примеру, структурированы внутри камеры. Брэкидж начинается как художник не в тот момент, когда нажимает кнопку на 8-миллиметровой камере, а за годы до того. Ты не считаешь свой метод полной противоположностью брэкиджевскому?

ПК: Я очень высоко ценю Брэкиджа. Ему этого хватает, а его подражателям — нет. Может, на самом деле, и ему порой не хватает…

ЙМ: Но при этом «Собака Звезда Человек» — это «смонтированный» фильм.

ПК: Мне кажется, Брэкидж очень тщательно конструирует свои фильмы. Он действительно монтирует их. Надеюсь, это у него от меня. Интересно будет посмотреть, что из этого получится. Он оказал на меня огромное влияние в вопросах ГЛАЗ. Его ГЛАЗА — что пропускает этот объектив, как он его направляет… Это просто невероятно. Он мне на многое, так сказать, открыл глаза.

Проблема, конечно, любопытная. Даже если не монтировать фильм, он все равно должен быть экономным, точным. Вернее, не «должен», а «может», если автор наделен даром вразумительности. И все же, мне кажется, что я большего могу добиться, спрессовывая свой материал. Мне нравится, какой выходит концентрат. Понимаешь, для меня чрезвычайно важно получать удовольствие от процесса. Я по тысяче раз просматриваю каждую мелочь. Хочу, чтобы каждая секунда была насыщенной, хочу насладиться каждой минутой. Я нахожу колоссальное удовольствие в том мгновении, когда фильм «hits the screen» — я вчера услышал это английское выражение, просто блеск. Именно это кадры ведь и делают: они «бьются» об экран при проекции. Когда проектор стрекочет вхолостую, то слышится ритм — базовый ритм кино. Очень немногие режиссеры, если таковые вообще существуют, исходят в своем творчестве из этого базового ритма, этих 24 импульсов на экране. Брррм — это такой метрический ритм. Я как раз недавно думал, что только я, пожалуй, делаю метрические фильмы, фильмы с метрическими элементами: «Адебар», «Швехатер», «Арнульф Райнер». Ты понимаешь, что я имею в виду, когда называю эти фильмы «метрическими»? Есть такое выражение в немецком — Metrisches System. В классической музыке, к примеру, есть целые ноты, половины, четверти. Я не сравниваю кадры с нотами, но в моих фильмах есть определенная длительность. Семнадцатых или тринадцатых долей у меня, конечно, нет, но бывает 16 кадров, восемь, четыре, шесть — это метрический ритм. Многим кажется, что мои фильмы ровные, без острых краев, что они не распадаются на куски и держатся стабильно — что в начале, что в конце. Это потому, что гармония обеспечивается единицей кадра, энной долей секунды. Я отталкиваюсь от этого базового ритма, от 24 кадров, что всегда ощутимо. Даже когда смотришь ДеМилля, чувствуешь на экране вот это вот прррр.

ЙМ: Одни говорят, что кино — это движение, другие — что это свет. Тебе есть что добавить к спорам о «сути» кино?

ПК: Кино — это точно не движение. Это во-первых. Кино — это проекция неподвижных кадров, застывших образов, пускай и очень быстрая проекция. Может, конечно, создаваться иллюзия движения, но это частный случай, для которого кино изначально и было создано. Но так часто бывает: люди изобретут что-то, а оно потом меняется до неузнаваемости. Так и вышло. Кино — это не движение. Оно может только создавать иллюзию движения. Кино — это учащенная проекция световых импульсов. Эти импульсы могут складываться в разные формы, когда пленку просвечивают насквозь, на экране. Я сейчас о немом кино говорю. Существует возможность придать свету временное измерение. Впервые за всю историю человечества возникла такая возможность. Говорить о сути кино тяжело… Конечно, если тебя спросят о сути музыки, можно сказать одно, другое, третье — с кино то же самое. Во-первых, человека всегда завораживал свет.

Конечно, кино еще совсем слабое, немощное, и скоро ему придет конец, и все такое — и тем не менее, его сила состоит в том, что оно манипулирует светом. И еще: оно помещено во время. Его можно законсервировать, сохранить. Можно годы проработать и произвести в итоге — как я — одну концентрированную минуту, которая находится во времени. Раньше у человечества такой возможности не было. Потом — звук. Слияние звука и визуального образа. Возникает вопрос: где именно фильм приобретает свою внятность? Когда язык становится вразумительным? Язык становится высказыванием, когда одно слово следует за другим. Отдельное слово — это отдельное слово, но когда их два, в промежутке между ними, так сказать, рождается высказывание. А когда у тебя три слова, то между первым и вторым, затем между вторым и третьем, плюс еще отношение между первым и третьем, опосредованное вторым…

ЙМ: Для Эйзенштейна это было столкновение, а для тебя?

«Африканская поездка». Реж. Петер Кубелка. 1966

Кино говорит между кадрами

ПК: Да, возможно, столкновение. Или же это может быть ослабленная последовательность. Много разных возможностей. Просто Эйзенштейну хотелось сталкивать, ему это нравилось. Но я что хотел сказать: где же рождается киновысказывание? Эйзенштейн уверял, что в столкновении двух кадров. Однако меня удивляет, что все всегда говорят именно о монтажных кадрах, а не о кадриках — отдельных неподвижных изображениях на пленке. Мне кажется, кино обретает дар речи именно в промежутках между ними. А серия кадриков в предельно ослабленной последовательности — вот это, по-моему, уже монтажный кадр, где каждый кадрик очень похож на следующий, и следующий, и следующий — ввиду того, что ты снимаешь абсолютно естественную сцену. Это уже кадр в традиционном понимании. Но на самом деле можно работать с каждым кадриком по отдельности.

ЙМ: В «Африканской поездке» у тебя есть такой кадр: мы видим реку за деревьями, какого-то зверя, который поднимается из воды, такой маленький участок действия, заслоненный деревьями — и всё, больше ничего не происходит. Это самый длинный кадр в фильме, секунд десять. Почти уорхоловский.

ПК: Да, кадр с крокодилом. Но я это умышленно сделал. Дело вот в чем: я еще в «Швехатере» разобрался с этим делом. Это был мой первый фильм, работавший с событием кадра. Очень, очень сильный фильм, очень мощное оптическое событие. А что там происходит? Да просто люди пьют пиво.

ЙМ: А ты видел 50-секундную рекламу автомобиля, снятую Леном Лаем? Там тоже ничего не происходит, но ролик наполнен каким-то тайным кинематографическим действием.

ПК: Да, видел в 1958-м. «Швехатер» к тому моменту был уже закончен. И вот это чувство — я никогда не переставал снимать кадр за кадром. В «Райнере» тоже. И в «Африканской поездке». Но в последнем я хотел создать максимально завораживающий зрителя мир. Это должен был быть натуралистичный мир, узнаваемый, в который зритель мог бы запросто войти. Поэтому я хочу показывать его на большом экране, чтобы видно было кровь, слонов, женщин, негритянскую плоть, пейзажи… Это одно. Другое — я хотел контролировать этот мир до такой степени, как будто я рисую или сочиняю его сам. И я добился этого невероятным трудом. Я потратил множество часов, сортируя материал буквально покадрово. Так и родилось это непрекращающееся соответствие между звуком и образом. Посмотрев фильм 12-13 раз, начинаешь замечать, что каждому оптическому событию соответствует акустическое.

Звук в «Африканской поездке»

ЙМ: Сколько кадриков в этом 10-секундном кадре? Почти 500. После пятого-шестого пересмотра я, наверно, начну замечать звук и как он там функционирует, потому что в первые четыре раза меня интересовало, прежде всего, время, заключенное в образах. Во всяком случае, я не помню звуков в этой сцене.

ПК: А звук там, между тем, есть. Слышен выстрел, ба-бах — мимо крокодила. Пролетает птица. И мужчина кряхтит с досадой. Он разочарован, но в то же время изумлен. Потом опять бабах — но теперь он попадает в цель, крокодил ранен, и мужчина говорит: «Na also!» Это в переводе значит «ну наконец-то!». И он так это произносит, что… Возможно, это относится к какому-то постороннему событию. К примеру, зебра смертельно ранена, и женщина ахает, как будто ее комар укусил.

ЙМ: Да, это я заметил, когда в третий раз, кажется, пересматривал. Это было одновременно и смешно, и грустно.

ПК: Там такого полно. Я не хочу создавать однозначно смешные или грустные сцены — у меня всегда сложные, противоречивые эмоции. Конечно, это и смешно, и вовсе не смешно в то же время: для зебры же это трагедия, тебе ее жалко. Или вон в той сцене, помнишь? Еще до появления зебры. У меня там такой таинственный, чудесный просто кадр луны. Сначала ты видишь длинный коричневый фрукт весьма фаллической формы, а потом он как бы растворяется (но это не наплыв, просто смена фокуса) в луне — прекрасной белой луне, и этот немецкий профессор-всезнайка говорит: «Die Erde» — т.е. Земля. Но это не Земля, это Луна! И они говорят в унисон: «Die Erde ist terra», «Земля — это terra», латынь свою вспоминают… На слове «terra» идет склейка — и раз, ты уже видишь землю, а на ней умирает зебра. Видишь настоящую терру, так сказать, черную, серую, выжженную. И они стреляют в зебру в шестой раз, потому что зебры не умирают, в них нужно много раз стрелять, потому что у них, знаешь ли, нелегкая жизнь… И тогда она (зебра т.е.) говорит: «Ай». А мужчина ей: «Aufstehen!» — «встань», то бишь, и это отсылка к Библии, у меня они часто проскальзывают…

ЙМ: К Лазарю?

ПК: Да, именно. В моем первом фильме нечто подобное было. Голос говорит: «Steh aufund geh!» — «Встань и иди». И потом еще что-то про Иисуса: «Ich bin auch nur ein Beamter», т.е. «Я тоже всего лишь слуга». Не знаю, мне сложно об этом говорить, это всё восходит к моему детству, когда я читал Библию, про Иисуса, что он там делал. Я всегда представлял его слугой Отца, поэтому голос в фильме так и говорит. А в африканском фильме много библейских отсылок, как визуальных, так и смысловых. Одна из них — вот это «встань».

Мекас и?nbsp;Кубелка в кинозале

Управление цветом и моменты неподвижности

ЙМ: Коричневый, глиняный цвет этого фильма — он изначально такой был, или ты его как-то обрабатывал?

ПК: Да. Я хотел, чтобы фильм был монохромным. Иногда я нарушаю это правило. Например, когда негры идут, у меня там ярко-желтая трава.

ЙМ: Да, очень красивый цвет. Ты этого сам добился?

ПК: Да. Это как будто другой мир. В моих фильмах всегда есть моменты, когда всё замирает. Это для меня очень важно. Во всех фильмах. Некоторые фильмы неподвижны целиком и полностью. Это моменты побега, так сказать, избавления от тяжкой ноши бытия — моменты, в которые ты перестаешь быть человеком или чем-либо еще. Не то что в ангела превращаешься или еще что — нет, просто ты Вовне, извлечен из всего, и ничего не происходит, и ничто к этому не ведет, и ничто за этим не следует, и никакого напряжения нет тоже. В африканском фильме это сцена, в которой негры идут. Сначала негры идут, и австрийцы смеются, совершенно невероятно хохочут, а негры на них не обращают внимания, просто идут себе и идут по этой желтой траве. Тогда, будто бы сломленные этим зрелищем, австрийцы перестают смеяться, и никаких звуков не остается, кроме кряканья каких-то птиц. А негры всё идут, в полной тишине, идут и идут, один слева, другой справа — вот о таких моментах я и говорю. Помнишь этот момент?

ЙМ: Помню.

ПК: Это ничем не обусловлено, понимаешь же? Это никак не двигает сюжет, ничего не сообщает зрителю. Я не могу сформулировать, что я хочу сказать в этих моментах, но я горжусь ими больше всего, они меня самого неизменно завораживают. В первом фильме у меня такой момент наступал в любовной сцене, когда толстяк с сигарой говорит: «Du wirst mir schon noch verfallen» — «Ты еще в меня влюбишься», а девушка просто смотрит на него. Позже мы снова видим их, и закадровый голос повторяет: «Verfallen». И в другом кадре еще раз говорит это. Еще один пример — когда манекен поворачивается, входит толстяк, и они друг на друга смотрят. Мне очень сложно это обсуждать, но эти моменты возможны только тогда, когда они окружены чем-то необъятным. Но вот «Швехатер», например, — он весь из таких моментов состоит… Когда смотришь этот фильм, вообще не замечаешь никаких классических колебаний ритма. Он ничего не говорит зрителю, он говорит ничего… Потому что ты просто смотришь, как люди пьют пиво. Что это за фильм такой — «Швехатер»? Непонятно. Но он наполняет тебя до краев. Поскольку я так долго работаю над каждым фильмом, я стремлюсь сделать их… Как сказать «Geruest»? Ну, та штука, на которой дом держится… «Каркас», что ли? То, на что я могу опереться, то, что подпитывает меня, поддерживает во мне жизнь. «Арнульф Райнер» тоже такой. Ой, жалко, что тебя не было в Лос-Анджелесе! Такой был показ! Всё потому, что колонки были очень мощные.

ЙМ: В «Синема» показывали?

ПК: Да. У них там экран размером с дом и очень мощная звуковая аппаратура. Звук — что твой Ниагарский водопад, просто чудо. И свет ослепительный. Именно таким событием я и представлял свой фильм. И этот элемент… Это оно и есть — завороженность звуком и светом. Получить этот элемент, а потом создать ритмическую конструкцию из звуков и образов, абсолютно выверенную, в кадрах в секунду — это необыкновенное ощущение. Кстати, в работе над «Швехатером» я ориентировался на текущую воду или дерево с тысячей листьев, когда ветер проходит сквозь крону. Меня занимали эти формы.

ЙМ: Когда я смотрел «Арнульфа Райнера», то время от времени закрывал глаза и продолжал смотреть, пока световые ритмы пульсировали в моих веках и проникали сквозь них. Можно сказать, что «Райнер» — единственный фильм в истории, который можно смотреть с закрытыми глазами.

ПК: Да, Брэкидж тоже это отметил.

«Арнульф Райнер». Реж. Петер Кубелка. 1960

Сколько фильмов нужно снять, чтобы стать художником?

ЙМ: Сколько идут все твои фильмы в общей сложности?

ПК: 12.5 + полторы + одна + 6.5 + 13 = 34.5 минуты.

ЙМ: Получается по две минуты в год, да?

ПК: Последние 15 лет я занимался только кино. Начал я в 1952. Выходит, что да, две минуты в год.

ЙМ: А сколько это кадров? 2,880 в год.

ПК: Получается меньше восьми в день.

ЙМ: Этого более чем достаточно.

ПК: Одного было бы достаточно! Когда говоришь по-настоящему, этого достаточно. Эггелинг вот говорил по-настоящему. Снял при этом 5 минут за всю жизнь. Ладно. Сейчас я замышляю очень масштабный проект.

ЙМ: На 15 минут? Ты всё на 35 мм. снимаешь?

О 16-мм. фильмах

ПК: Да, но «Африканская поездка» снята на 16 мм. Я теперь убежден, что могу работать с этим форматом. Раньше не был. Меня это очень радует.

ЙМ: Ты увидел «Поездку» в кинотеатре «Синема», на огромном экране, и остался доволен?

ПК: Да. Цвета гораздо лучше получились, чем на 35 мм. На обращении негатива цвета всегда значительно лучше, чем на негативе, а на 35 мм. есть только позитив и негатив. Не думаю, что у меня получились бы такие цвета на 35 мм. Поэтому следующий свой фильм я буду снимать на 16 мм. Я чувствую, что могу теперь сделать то, что всегда хотел, но не мог. Африканский фильм принес мне большое утешение. Я теперь могу пользоваться более широкой палитрой.

ЙС: Ты в своих четырех фильмах показал всё, что только можно, от чистого света до драмы в прямом эфире. В «Поездке» ведь есть настоящая драма, настоящее повествовательное кино. Этот фильм можно рассматривать как рассказ, потому что там проработаны сюжеты, люди, он как рассказ Джойса. Но можно, конечно, взглянуть на него совершенно иначе.

ПК: Всё, чему я научился на предыдущих фильмах, попало в «Поездку». Моей целью в кино было научиться говорить внятно, потому что кому это вообще под силу? Это только начало. Я не спешу, но и не теряю времени зря. Говорят, если фильм не закончить за два года, то потом уже поздно. Но когда работаешь всю жизнь, производишь нечто, наделенное голосом… Времени достаточно. Смотря что ты делаешь, конечно. Но если ты на самом деле хочешь видеть, чувствовать, общаться, и действительно делаешь это, то главное — продолжать работать. А вот если у тебя это не получается, если ты закончил фильм, а он все равно незавершенный, то тогда пиши пропало.

Я изначально надеялся закончить африканский фильм за три месяца, а в итоге на него ушло пять лет. Я, конечно, не каждый день работал — при всем желании не смог бы, потому что денег не было. Плюс еще открытие Киномузея… Но все эти пять лет я жил с этими образами. Я каждый день был сосредоточен на этом фильме, без исключения. Я пять лет жил в нем. Я уже говорил, что выучил этот фильм наизусть, каждый звук… Я сначала сделал полную расшифровку (я записал в Африке 14 часов звука и три часа изображения), до сих пор помню…

«Швехатер». Реж. Петер Кубелка. 1958

Выучить фильм наизусть

ЙМ: Ты знаешь наизусть все звуки в фильме, помнишь, какой из них сочетается с каким визуальным образом?

ПК: О да, конечно. Но я знаю гораздо больше — я знаю, чем это всё было прежде.

ЙМ: …всё, что ты вырезал, все 14 часов звука…

ПК: Да, разумеется. До того как сделать этот фильм, я долгое время изучал его, записывал каждое слово, так что теперь помню каждое слово. Но я и «Швехатер» знаю наизусть. Его любой может выучить — он же как…

ЙМ: …как стихотворение.

ПК: Да. Что интересно, потому что учить что-либо наизусть — всегда интересно. Легче всего выучить те языки, которые можно воспроизвести телом. Ну, скажем, песню можно спеть, вот ты ее и запоминаешь, поешь, и ее слышно. Можно танцевать по памяти. И стих выучить наизусть можно. И отстучать ритм на барабане по памяти. И так далее. Но вот взять, к примеру, архитектуру. Ее можно выучить наизусть, можно досконально знать какую-нибудь церковь или небоскреб, все их габариты — но перевести их не во что. И я не об истории говорю, я говорю именно о физических параметрах.

ЙМ: Если бы глаза умели реагировать, то можно было бы воссоздать эти здания. Блаватская об этом пишет: человек может создать всё, что угодно, если видит это внутренним взором. В школе Станиславского было такое упражнение: выкладываешь несколько предметов из кармана стол, ждешь секунду, прячешь обратно в карман и описываешь каждый из них.

ПК: У меня с фильмами то же самое. К примеру, «Швехатер» не поддается описанию — они все у меня неописуемые, но их можно выучить наизусть, когда знаешь наверняка, что за чем следует, видишь каждую форму. Я убежден, что кино позволяет нам сделать этот шаг вперед. Кино — это первое синтетическое искусство, вроде как первый автомобиль: первое искусство, созданное с помощью машин. Скрипка — это тоже, конечно, своего рода машина, но…

Я учредил свой язык, свою традицию, так что хотелось бы передать это всё другим. Но больше всего я хочу, чтобы другие художники были экономными в средствах и чтоб они почаще пользовались метрическими ритмами. Никто не использует ритмические, музыкальные свойства кино. Тот же «Швехатер» — я могу сделать еще несколько фильмов в той же технике. Жаль… То есть нет, не жаль. Я что хочу сказать: мои фильмы существуют. Имитировать их не стоит. Я действительно считаю, что мои фильмы, начиная с «Адебара», — это шаг вперед по сравнению с тем, что было сделано раньше. Потому что в них осуществлен более полный контроль над материалом. Я больше не говорю «монтаж» — я говорю «конструирование». И тут мое внутреннее содержание, кажется, начинает таять…

Сокращенная версия разговора была ранее опубликована в газете «Синефантом».

Читайте также

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Наур Гармелия: «Мы не могли жечь дома, как Тарковский»

-

«Нужен был нереальный реализм» — Тина Баркалая о «Сказках Гофмана»

-

Сесиль де Франс: «Сниматься — настоящий подарок судьбы»

-

«Я хотел понять свое поколение» — Иван Власов о фильме «Дивный мир»

-

«Одинокий Джокер на Голливудском бульваре» — Влад Козлов о фильме «Немая жизнь»