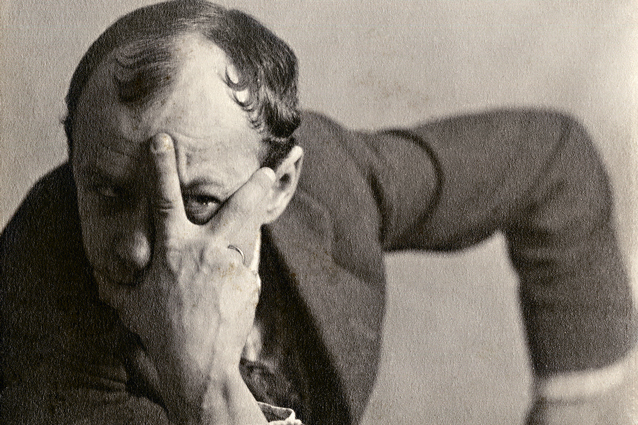

Григорий Козинцев — Портрет в пейзаже времени

К изданию готовится выдающаяся книга. Мы в этом уверены, уверены будете и вы: это биография культового автора киноавангарда 20-х годов и интеллектуальной рефлексии 60–70-х годов. Итак, герой — Григорий Козинцев, автор — Евгений Марголит. Книга пишется прямо сейчас. Ее жанр — биография как роман, сплетение жизни, фильмов и подробного контекста времени. «Сеансу» выпала честь опубликовать вторую главу книги.

Часть вторая. Петербург-Петроград-Ленинград. Глава Первая. Прощание

«И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними…»

Исайя 3:4

….Когда же я, нестриженый, как чижик,

потом из реомюрных выполз комнат,

окликнул жрущих яблоки мальчишек

и увидал — они меня не помнят.

Глеб Семенов

И вот, несколько месяцев провалявшись в тяжелом тифозном бреду, перевалив из 19 года в 20-й, он выходит на киевскую улицу, уже зимнюю. Наверное, малоузнаваемый: вытянувшийся и еще более похудевший — так всегда выглядят дети и подростки после тяжелой болезни. И тут оказывается, что в Киеве узнавать его — некому. Еще весной 1919-го уехала Экстер. Летом, перед приходом белых уехал Марджанов, осенью — Люба с Ильей Григорьевичем, разъехались все друзья.

С кем-то он встретится совсем скоро — с Сережей Юткевичем, например. Кто-то без всяких вестей о себе исчезнет на десятилетия. В 1965-м в Сан-Себастьяне за ресторанным столиком создатель «Бунтовщика без причины» Николас Рэй представит мэтру Козинцеву пожилого американского продюсера мистера Майкла Висцинского.

«Я ответил вежливой английской фразой. Майкл Висцинский посмотрел на меня каким-то странным взглядом, потом всплеснул руками и воскликнул по-русски: — Боже мой, это же я — Миша Вакс!… »

В Одессу, где окончательно закрепилась советская власть, уедет девочка Бетти, председатель революционного комитета учащихся. Ее консерваторский профессор на прощание скажет возмущенно: «Нашла что на что менять! Музыку на революцию!». А мальчик Гриша рыцарски уступит ей имя героя гамсуновского «Пана», которое собирался взять в качестве творческого псевдонима себе. Так Бетти Мандельцвайг превратится в Бетти Глан.

Под этим именем она будет работать в аппарате наркома Луначарского, потом в Коминтерне. Станет женой генсека компартии Югославии Милана Горкича. В историю войдет, прежде всего, как директор ЦПКиО имени Горького эпохи легендарных карнавалов 30-х. Она превратит парк в прообраз социалистического рая, и Герберт Уэллс во время очередного визита в Москву заявит:

«Когда я умру для капитализма и воскресну для социализма, я хотел бы, чтобы мое пробуждение состоялось именно в Парке культуры и отдыха, и я надеюсь в сопровождении Бетти Глан»

Пройдет через лагеря. Вернется в Москву к своим массовым театрализованным зрелищам, будет писать осторожные мемуары, где умолчания едва ли не более интригующи, чем поведанное.

Виделась ли она после Киева со своим рыцарем — не знаю. Они будут переписываться в 60-е. В 68-м он напишет ей с полуулыбкой: «Очень прошу не забыть сообщить в воспоминаниях, что я был в Вас влюблен».

Но все это будет полвека спустя. А пока что он остался один на один с городом.

Я мечтал скорее выбраться отсюда, на воздух, к свету

И снова накатывает ощущение одиночества, от которого, казалось, прошлой весной уже избавился.

Он обнаруживает, что с самим этим пространством помимо исчезнувших друзей его мало что связывает. И от того, что связывало, хотелось скорее избавиться. Конечно, был родительский дом — с трудягой отцом, заботливой опрятной матерью, обожаемой старшей сестрой-красавицей, с книгами — дом, где его, младшего, нежно любили. Но ни дом, ни книги не могли надежно укрыть фантазера-книгочея.

Детским кошмаром для моего героя, рожденного в 1905-м, был город. Был — и остался на всю жизнь.

«В Киеве, недалеко от гимназии, где я учился, находилась Киево-Печерская лавра. В первые годы революции мы убегали с уроков и спускались в пещеры, где лежали мощи затворников. Приходилось идти по узеньким ступенькам и тесным проходам, под низкими сводами. В склепах было темно; тусклые огоньки тоненьких восковых свечей освещали ниши, где в открытых гробах лежали мощи. В сырой мгле голосили бабы, слышалось бормотанье молитв, кто-то всхлипывал. Я храбрился и не показывал товарищам вида, что мне страшно; тьма, необходимость пробираться согнувшись, истлевшие рясы и высохшие тела в гробах, плач-все это угнетало, и я мечтал скорее выбраться отсюда, на воздух, к свету, выпрямиться.

Несколько лет назад я приехал в Киев. Мне трудно было отыскать дом, где прошло мое детство: новые здания, совсем другая, чужая улица. Место, где была гимназия, я так и не смог найти. Но вход в пещеры Лавры остался таким же, и я опять спустился в склепы. То же чувство охватило меня, когда я шел, согнувшись. Я не мог дождаться минуты, когда выберусь на свет, выпрямлюсь. Тот же темный гнет, что десятилетия назад. Тот же, что тысячелетия назад. Замкнутое, стиснутое пространство — нет пространства; ничего человеческого нет, невозможно выпрямиться… Невозможно думать. Тьма. Свет ушел с лиц. Вой, нет членораздельных звуков. Черносотенные банды, портреты царя и царицы на вышитых полотенцах, нет лбов, нет глаз, одни только черные разинутые в крике рты…

Оскотевшие банды белых карателей, петлюровцы в нелепых свитках и маскарадных папахах, свист, улюлюканье, гиканье, выстрелы в ночи. Ночь. Разбиты фонари, нет света в окнах. Люди боятся света. Свет-смерть. Все бред, карикатура, реальна только невозможность выпрямиться; угроза смерти-вот единственное, что похоже на жизнь.

Люди боятся звука, боятся слова, боятся мысли.

Это для меня — чума. Этого — тьмы, чумы — я вдоволь повидал в ранние годы своей жизни».

Так писал он в «Пространстве трагедии» — книге о работе над «Королем Лиром», такой же итоговой и исповедальной, как сам фильм. От этого кошмара и бежал. Сознавал ли он это тогда пятнадцатилетний? Вряд ли.

Хотя бы потому, что юность всегда заворожена видением распахивающегося пространства и стремится вырваться из-под родительской крыши. Тем более в эпоху, когда, по словам героя Пастернака, «со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать».

Отъезд — расставание с собой прежним

В такие времена самостоятельными становятся очень рано: слишком наглядна непрочность домашних стен, и лишком стремительно стареют растерявшиеся родители.

Короче.

«Вдруг я оказался в одиночестве. Мне показалось необходимым переменить образ жизни; пришла пора учиться всерьез. Я обратился в союз работников искусств, там меня хорошо знали.

Жаль, что не удалось сохранить командировку, выданную мне для поступления в Петербургскую академию художеств. Теперь таких бумаг уже не увидишь. Небольшое удостоверение было со всех сторон испещрено резолюциями, в каждом углу стояла подпись и печать». («Глубокий экран»).

Итак, решено — Гриша едет в Петроград. А там Марджанов, туда, может быть, уже вернулся с родителями Сережа Юткевич. Наконец, там тетя Роза — и, значит, любимый племянник будет под присмотром. Багаж — в наволочке: книги «Все, сочиненное Владимиром Маяковским», хрестоматия футуристов «Ржаное слово» с предисловием наркома Луначарского и краплак розовый в порошке.

Отъезд — расставание с собой прежним. Оно затянется на десятилетие. В первых набросках к «Глубокому экрану» есть запись, относящаяся к январю 1922 года: «Поездка в Киев. Длинные волосы. Дамское пальто. Кусок рыжего шелку. <…>. Остатки былых увлечений дома. „История живописи“ Бенуа в серебряной парче и комплект „Аполлона“. <…>. Отъезд. Благодетельная кража чемодана из-под ног. Конец длинных волос и фатовства».

И вот обнажилась декорация, которую вот-вот начнут разбирать…

В 1930-м приедет хоронить отца. Мать заберет с собой в Ленинград.

И еще раз он окажется в Киеве — в апреле 1959-го, в качестве члена жюри ежегодного Всесоюзного кинофестиваля. Отправит сестре лаконичную телеграмму: «ПРИВЕТ МАРИИНО-БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ДВАДЦАТЬ ДВА ТЧК ДОМ ТОЖЕ НЕ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ ЦЕЛУЮ ГРИША».

И всё. Больше с Киевом его ничего не связывает.

В «Глубоком экране» киевская глава заканчивается так:

«В последний раз я прошелся по улицам родного города. Здесь мы гуляли с девочкой-гимназисткой, которой я посвящал свои первые (ужасные!) стихи, а потом загрохотало, побежали люди: взорвались пороховые склады; здесь, в доме на Прорезной, я часто бывал у своего дяди-профессора; стену недавно пробил снаряд, и дяди кабинет теперь виден с улицы. Мебель стоит на своих местах, только все обсыпано обломками кирпичей, пылью…».

В этом описании есть нечто от прохода режиссера по павильону сразу по завершении съемочного периода. Только что кипела бурная деятельность, все было наполнено людьми — и вот обнажилась декорация, которую вот-вот начнут разбирать…

Последняя фраза главы:

«Прощай, детство!»…

«И так близко подходит чудесное…»

Но собирался ли он прощаться с детством? Все их поколение в то время было одержимо азартом чисто мальчишеским. «Мы и были мальчишками (хоть и яростно отрицали это)…» — признает на склоне лет Леонид Трауберг, которому наконец настает пора появиться на страницах этой книги и стать одним из главных персонажей в ней. «Мальчиками» назовут их на кинофабрике «Севзапкино».

Ощущение это для всего поколения — по крайней мере, у тех, кто пришел в 20-е делать кино — было общим. «Мы были мальчишками из одной голубятни на Житной» — с ностальгической нежностью в середине 40-х будет вспоминать маститый лауреат Сталинской премии Николай Охлопков. На Житной улице в Москве располагалась в 20-е 1-я Госкинофабрика, где начинали Кулешов, Эйзенштейн, Юткевич.

Почти все 20-е напролёт они пребывали в уверенности, что время принадлежит им — целиком и полностью. В перевернутом мире мальчишки чувствовали себя как рыба в воде. Программу своих друзей-фэксов Эйзенштейн сформулирует так: «…нужно Советской власти футуризм и эксцентрику. Раз поставили на голову старый режим, давайте стоять на головах и ходить на руках»

Это «давайте стоять на головах и ходить на руках» явно отсылает, помимо прочего, к известному фразеологизму «ходить на голове» — согласно Малому академическому словарю русского языка это означает: «очень шалить, шуметь, озорничать, нарушая дозволенное (обычно о детях)». Так ведут себя именно дети, когда надзор со стороны старших ослаблен или вообще утрачен.

Мой герой окажется в роли той одной ласточки, про которую пока не известно, сделает ли она весну

Еще об энергично двигающихся, кричащих и шумящих детях говорят: «кричат как оглашенные». Оглашенными в христианстве называют, как известно, приуготовляющихся к таинству крещения, только постигающих основы веры. «Оглашенные почитались младенцами в духовном смысле и не зрелыми в христианской жизни» — читаем у авторитетного русского богослова рубежа 19-20 вв. Но встречалось мне еще и такое объяснение выражения «шуметь как оглашенные»: принимаемые в лоно церкви бурно и разнообразно выражают свою радость приобщения к вере.

Именно «оглашенным цирком» назовет и сам мой герой первые, еще театральные опыты ФЭКС в «Пространстве трагедии». Так что, похоже, вовсе не собирались мальчишки расставаться с детством. Напротив, в перевороте мира они увидели счастливый шанс построить детство по собственному разумению — идеальное, без всевластия взрослых. Восстание детей продолжалось и ширилось. С окраин бывшей империи они двинулись на центр.

Впрочем, и подлинный масштаб этого нашествия, и эффект от него обнаружатся несколько позднее — когда окончится гражданская война. Когда народ начнет возвращаться с фронтов, а транспорт — налаживаться.

В этом смысле мой герой окажется в роли той одной ласточки, про которую пока не известно, сделает ли она весну. После путешествия на поездах то ли восьми – то ли одиннадцатидневного (в разных вариантах его воспоминаний длительность указана по-разному) он попадет в Петроград в январе 1920-го. В город, где от голода, холода, эпидемий и репрессий осталась лишь треть населявших его к 1917-му году. В город, запомнившийся современникам своей поразительной пустынностью — обескровленностью.

Одинокий вагон — он мчался с забитыми фанерой окнами неведомо куда

В феврале 1921 года на особом заседании ВЦИК будет отдельно обсуждаться «Петроградский вопрос». Вывод: вследствие Гражданской войны Петроград разорен больше, чем любой другой город России, больше всех понес жертв и уже не может быть восстановлен собственными силами без помощи всей страны…

Вот, мальчик «в штанах, сшитых из портьеры, в полушубке не по размеру, подпоясанном солдатским ремнем», идет с вокзала на Петроградскую сторону, Каменноостровский проспект, 27, где ждет тетя Роза.

«Бесконечное путешествие через город»

Вздрагивает по киевской привычке от пушечного выстрела: «опять начинается». Но это в полдень стреляет пушка Петропавловской крепости. «Так я узнал первый обычай нового города». Обходит ледяные торосы и сугробы, занесенный снегом лошадиный труп на Марсовом поле, ямы провалившихся мостовых, из которых торчат кузова автомобилей. «Трамваи не ходили, но неожиданно появлялся одинокий вагон — он мчался с забитыми фанерой окнами неведомо куда, и никто не знал, где остановки, где конец маршрута». «Заблудившийся трамвай»…

«Петроград ошеломил меня огромностью и пустотой. После обсаженных каштанами уютных улочек Киева дворцы, проспекты, громады зданий — все казалось неживым, невозможным для жилья. Все было покинуто людьми, осталась только память». И немного ниже: «Из окна моей комнаты виднелся огромный пустырь. Человек с охотничьим ружьем подстерегал крыс, бегавших по свалке»

Такой предстала недавняя имперская столица в первый момент перед моим героем. И не перед ним одним.

«Дорогой друг, пишу Вам из несуществующего города, со дна моря, которое залило Петербург забвением и тишиной. Вы не представляете себе молчания, господствующего вокруг меня. Предместья уничтожаются, целые улицы обращены в прах… Вот пять лет, и руины севера совершенно подобны развалинам Азии»” — так летом 1920 года опишет город «Валькирия революции» — Лариса Рейснер в письме Льву Троцкому

А вот еще одно описание:

«Это был праздник всесожжения. Разбирали и жгли деревянные дома. Большие дома пожирали маленькие. В рядах улиц появились глубокие бреши. Как выбитые зубы, торчали отдельные здания. Появились искусственные развалины. <…>. Город медленно превращался в гравюры Пиранези…» Это Виктор Шкловский весной того же 1920 г. Очерк «Петербург в блокаде». Десятилетия спустя он добавит: «Если бы у меня были деревянные руки и ноги, я топил бы ими и оказался бы к весне без конечностей»

Реакцией на этот апокалипсис становится энтузиазм, отчасти исступленный

При всей знаменитой эксцентричности авторского стиля, Виктор Борисович тут не столь уж гиперболичен. От холода город спасается «буржуйками» — маленькими железными печками с изогнутой трубой, выходящей в форточку. Обогревают они только во время горения и только ту комнату, в которой установлены. Так что Шкловский сжег за зиму всю мебель, книжные полки со множеством книг и скульптурный станок. А художник Юрий Анненков — один из самых востребованных персонажей бурной культурной жизни тех лет — пустил на растопку еще и все двери в своей немаленькой квартире, а потом принялся за паркетные полы.

Петроград все более погружается во тьму — к марту 1920-го окончательно исчезает уличное освещение. Меж тем очерк Шкловского завершается так:

«Город пуст. Как будто улицы подмыли берега — так расширились они. Но город все еще жив и горит не то, как огонь, не то, как рана на теле сельской России. Красный огонь революции — последнее, что осталось от города в России»

Реакцией на этот апокалипсис становится энтузиазм, отчасти исступленный.

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем.

Посетившие в 1920-м Советскую Россию иностранцы, подавленные неподвижностью и пустотой петроградских улиц, усматривали в нем «фанатичный пыл революции» (так формулировала жена лидера британских лейбористов Этель Сноуден). А секретарю лорда Бертрана Рассела мисс Д. У. Блэн в знаменитых петроградских массовых действах виделась «фактически мистерия, предназначение которой, уготованное ей высшими жрецами коммунистической веры, — наставлять народ… Спектакль в целом производил почти опьяняющее воздействие. Первое появление народных масс вызывало ощущение молчаливой и терпеливой силы, движущейся к какому-то пределу, а бешеный восторг пляшущей толпы возбуждал почти до экстаза».

Но только ли в «фанатичном пыле революции» дело?

В 1921-м появляются памятные ахматовские строки:

Всё расхищено, предано, продано,

Черной смерти мелькало крыло,

Все голодной тоскою изглодано,

Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми

Небывалый под городом лес,

Ночью блещет созвездьями новыми

Глубь прозрачных июльских небес,-

И так близко подходит чудесное

К развалившимся грязным домам…

Никому, никому неизвестное,

Но от века желанное нам.

Так страшащие иностранцев опустевшие пространства града Петрова неожиданно возвращают наиболее зорким его обитателям грандиозность исходного замысла-эксперимента.

И вот, идя по бывшей Гороховой в очередном промежутке между бесконечными отсидками и ссылками, автор «Души Петербурга», великий знаток города Николай Павлович Анциферов поймает себя на мысли, что «наиболее прекрасным, с удивительной четкостью и ясностью гармоничных перспектив, город казался ему именно в 1921 году: опустевший, безмолвный, похожий на архитектурную декорацию — такой, каким он вырисовывался на листах архитектурных проектов великих Росси, Томона, Захарова, Кваренги»

А Лариса Рейснер завершает свое письмо Троцкому так: «Что же это в самом деле? Запустение, смерть? Эта молодая свежесть северного лета среди домов, сломанных на топливо? Эти развалины на людных когда-то улицах, два-три случайных пешехода на пустынных площадях и каналы, затянутые плесенью и ленью, и осевшие на илистое дно баржи? Неужели Петербургу действительно суждено превратиться в тихий русский Брюгге, город 18 века, очаровательный и бездыханный? Неужели смерть? Нет.

Есть последняя слабость, есть головокружительное изнеможение выздоравливающего, есть молчаливый отдых огромной гранитной сцены, с которой только что, рушась и громыхая, ушла целая эпоха и куда еще робко и неуверенно вступает новая мировая сила»

Город в момент зависания между прошлым и будущим. Об этом зависании через 8 лет после «Петербурга в блокаде» напишет Шкловский:

«Это было время, когда отец и внук молодых — Мейерхольд — еще только ехал с юга.

Когда Блок говорил в Большом театре о короле Лире, а футуристы вывешивали плакаты на площадях.

Питер (тогда еще не Ленинград) висел между настоящим и будущим, веса в нем, как в ядре между землей и луной, не существовало.

Это давало размах экспериментам»

Статья называется «О рождении и жизни фэксов».

За год до смерти, в мае 72-го, на международной конференции, посвященной ФЭКС, его создатель, глядя на плафон с мифологическими героями, расписанный Тьеполо, поразится: откуда художник Возрождения мог узнать, как выглядит тело, лишенное земного притяжения. Не вспоминалось ли мэтру Козинцеву в этот момент полувековой давности «головокружительное изнеможение выздоравливающего»?

Ощущение, роднившее тогда его — и город. Но пока он бредет по городу, «как по чужой планете». И тут происходит чудо. Он начинает то и дело натыкаться на места, которые кажутся ему знакомыми — Человек книги с детства живет в ее пространстве — пространстве культуры. Оно для него есть единственно подлинная реальность. Иногда, отрываясь от книги, он оглядывается вокруг с недоумением, опаской, брезгливостью даже, как разбуженный внезапно — и вновь погружается в нее. Чем настойчивей окружающий мир настаивает на своей реальности, тем более хаотичным и химеричным представляется в своих претензиях.

Но город, окружающий его сейчас как раз и уникален тем, что изначально задуман как воплощенное пространство культуры, противостоящей хаосу. И вот то, что в Киеве вставало перед мальчиком, завораживая его, со страниц альбомов и книг графикой Бенуа и Добужинского, строками Блока, текстами читаемого-перечитываемого Гоголя, теперь буквально обретает плоть, неопровержимо демонстрируя свою реальность.

«Приходилось идти не по городу – по петербургскому искусству». И мальчик внезапно понимает: это пространство — его. Он — в нем. И это — счастье.

«Долой взрослых»

Не сходны ли эти ощущения моего героя с тем, что испытал он в Киеве, когда перед ним и его друзьями предстала сцена эстрадного театрика «Кривой Джимми», предоставленного им декретом комиссара киевских театров Марджанова? Только теперь перед ним и его поколением не заброшенный подвальный зальчик с игрушечными подмостками, но

«огромная гранитная сцена, с которой только что, рушась и громыхая, ушла целая эпоха…»

И они уверены, что сцена эта отныне отдана во владение именно им. Что можно испытывать при этом как не захлебывающуюся безоглядную радость? «Нас заполняло счастливое и непонятное чувство, заставляющее мальчишек мчаться по тротуару с неистовыми криками» — так опишет это состояние темпераментный Трауберг.

«Через все проходило ощущение необыкновенного интереса, радостного удивления» — вторит сдержанный Козинцев. И резюмирует: «Через много лет я узнал новое течение в искусстве: разгневанные молодые люди. Мы были обрадованные молодые люди»

Буйная, громкоголосая юная орда из разных концов бывшей империи постепенно заполоняет притихшее, обезлюдевшее петербургское пространство, чтобы наполнить вены города свежей кровью взамен схлынувшей. «Они представляли собой то же веселое братство, что расписывало киевские улицы. Ни холод, ни голод никого не беспокоили. Жизнь казалась поразительно интересной и не оставляла сомнений, что именно теперь настала пора искусства»

Характер заставлял меня находить яркую образность даже в отсутствии электрического света

«Царил смех. Просто непостижимо: в городе, которому только что угрожало нашествие. Городе сугробов и стужи. Тифа, разрухи и лютого голода. И господствовал смех. Ну, не станем преувеличивать. Скажем: люди не разучились смеяться… В двадцатом, двадцать первом году в Петрограде было десять (из всех двадцати) театров комедии: Театр музыкальной комедии, Театр героической драмы и комедии, Театр просто драмы и комедии, Театр просто комедии, Театр народной комедии, Театр комической оперы и так далее». Это Леонид Трауберг.

Особенность времени? Особенность возраста? Особенность характера?

«Потом, через много лет я прочитал воспоминания людей самых различных положений, живших в эти годы в Петрограде. В рассказе каждого из них возникал свой образ города, угол зрения рассказчика менял перспективу явлений, предметы появлялись в особом освещении. Мне тогда было совсем немного лет, труд увлекал меня настолько, что то, что казалось жизненными сложностями, не только не печалило, но казалось по-своему романтическим. Характер склонностей и пристрастий заставлял меня находить лишь яркую образность даже в отсутствии электрического света или в нетопленых печах». А это — Григорий Козинцев.

Как бы то ни было — поистине счастливое состояние. Состояние блаженного неведения.

О, если б знали, дети, вы,

Холод и мрак грядущих дней!

Последнюю статью свою Трауберг назовет «Голос из хора» — по стихотворению Блока, завершающемуся этими строками. Статья выйдет посмертно, в 1992-м.

А пока с неистовыми криками, в головокружительном темпе, держа курс на «веселую звезду», это поколение не просто проходит, но именно мчится сквозь 20-е годы. Причем, практически все десятилетие пребывая в святой уверенности: мир принадлежит им и только им. Взрослым убедительно рекомендуется не вмешиваться.

В 1923-м Семен Тимошенко, будущий режиссер «Небесного тихохода», а пока популярнейший конферансье питерских эстрадных театров, сочинит уморительный пародийный скетч.

Герои — «два молодых человека, фэксисто одетых». И Первый среди прочего декларирует: «Долой все. Плевать на взрослых вообще и на родителей, в частности». Похоже, и сами взрослые воспринимают ситуацию как данность. «Как и всех тогда, его ничуть не удивил мой возраст, он говорил со мной как с равным» — это в «Глубоком экране» автор описывает первую встречу с Виктором Шкловским в Петрограде.

И кто же эти «все»? Список совершенно феерический. Марджанов, Шкловский, уже знакомые по Киеву. И знакомые новые: Натан Альтман, художник, одна из самых ярких фигур художественной жизни Петербурга 1910, автор самого известного, самого поэтического портрета молодой Анны Ахматовой.

Николай Евреинов, драматург, режиссер, теоретик театра, чьи идеи воплотятся потом в открытиях Антонена Арто и Ежи Гротовского; один из главных создателей легендарных массовых празднеств «Гимн освобожденному труду», «Взятие Зимнего дворца».

Юрий Анненков, ближайший сотрудник Евреинова в постановках этих грандиозных действ-мистерий, авангардный живописец-портретист, книжный график (первый — и самый знаменитый — иллюстратор «Двенадцати» Блока), художник театра и кино.

И все они с первых дней дарят его разговорами, идеями, своими книгами

Алексей Ремизов, изощренная словесная вязь прозы которого будет кружить головы литературному молодняку 20-х наравне с прозой Пильяняка и Замятина. Он только что выпустил свой вариант «Царя Максимилиана» — как тут не нанести ему визит?

Константин Миклашевский, тот самый, чьей книгой о комедии дель арте мальчики зачитываются еще в Киеве

Артур Лурье, «футуристический музыкант», композитор, которого Стравинский называл своим единственным соперником в музыке. В 1918-20 гг. руководитель музыкального отдела Наркомпроса, переложивший на музыку «Наш марш» Маяковского.

Владимир Татлин, друг Хлебникова, автор легендарных фантастических проектов движущейся 400-метровой башни-спирали Третьего Интернационала и безмоторного летательного аппарата «Летатлин», ставших символами русского авангарда.

И все они с первых дней появления моего героя в Петрограде готовы в том или ином виде к сотрудничеству с ним, дарят его разговорами, идеями, своими книгами с надписями дружескими, уважительными и подчас не без фамильярности: «Дорогому сотруднику в моей нескончаемой работе над „Козой“ Григорию Михайловичу Козинцову — признательный ему Н. Евреинов. 21/III-921»

«Горячо любимому Григорию Михайловичу Козинцову, другу моему и другу Анненкова. Н. Евреинов. 20/I.922»

«Сценарий комедии в трех действиях, составленной К. М. Миклашевским и презентованный Грише Козинцову в 1921-ую секунду, после последней выпитой рюмки водки». И надпись на форзаце: «Выраженному на обложке свидетельству — свидетели: Людмила Миклашевская (сноска Миклашевского внизу: «после III-ьей рюмки)| Леонид Трауберг (и кофе допить не дали)\ Г. Козинцов (хотя я и маленький, но две выпил) и еще раз: К. Миклашевский 19 17/III 21».

Признание получено с ходу, едва ли не авансом — за молодость? — (хотя, впрочем, в руках юного провинциала неизменно папка с эскизами персонажей будущих представлений — яркими, изобретательными, фантастическими). Он принят практически в сонм небожителей — тех, кто творит и воплощает собой в Петрограде новое революционное искусство.

Меж тем помниться ему этот круг будет несколько отстраненно, не без скепсиса: «…не то Ноев ковчег, не то паноптикум».

Конкретно это определение из «Глубокого экрана» относится к памятному в истории русской культуры «Дому искусств» на Мойке — прибежищу литераторов, художников, искусствоведов, философов в голодные годы гражданской войны. Но этот «сумасшедший корабль», как назвала свою книгу о нем одна из его обитательниц, Ольга Форш, был фактическим средоточием фантастически разнообразной, бурной и энергичной культурной жизни города тех лет.

«Паноптикум» — музей восковых фигур. Но живой души лишаются в его воспоминаниях — переписке, записях из рабочих тетрадей — большинство тех, чьи имена поначалу были авторитетами: те же Анненков, Миклашевский, Татлин. Даже о петроградских театральных опытах Марджанова в «Глубоком экране» сказано: «Его спектакли радовали красочностью, ритмом, однако ощущение чуда, не оставлявшее меня в Киеве, исчезло».

Они вдохновлены безбытностью города, пустотой его пространств

Ожидавшегося от старших чуда не происходит. Результат — разочарование. Может быть, тогда и ФЭКС с его безапелляционным «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей» созреет (помимо всего прочего, разумеется) как плод этого разочарования два года спустя?

Но само-то разочарование — откуда?

Не обвинять же, в самом деле, старших, что это они разбаловали детей, во всем им потакая?

Подозреваю, дело во времени. Между 1920-м и 1922-м проходит не просто два календарных года — проходит эпоха. В 20-м те, кому мальчик, приехав в Петроград, направляется, по его словам, «делать визиты» — у руля культуры. Они определяют направление ее движения. Подчас — даже официально, как левые в Наркомпросе, тот же Артур Лурье.

Старших и младших роднит ощущение, им сформулированное: «Впервые мальчикам-фантастам сказали о том, что они могут осуществить свои мечты. За эту веру в нас мы безоговорочно вошли в Революцию…». Все они ощущают себя «мальчиками-фантастами» безотносительно к возрасту: тот же Лурье старше Гриши Козинцева на тринадцать лет.

Но постепенно старшие начинают догадываться:

Но не эти дни мы звали,

А грядущие века.

Это скажет Александр Блок в 1921-м, в последнем своем предсмертном стихотворении. Мечты старших «левых» и планы советской власти все более не совпадают. Именно Артур Лурье будет впоследствии печально констатировать: «…русская революция кончилась со смертью Блока… Эта глубоко трагическая смерть была в полном смысле слова символом смерти Революции. Что же дальше?..».

А у Козинцева, поэзию Блока всю жизнь любившего, постоянно и разнообразно цитируемого, смерть поэта как событие в текстах не отложится. Тем более пройдут они, обожествляющие Маяковского, мимо гибели Гумилева.

Или вытеснят её из сознания?

Для детей перевернувшийся вверх ногами мир — норма

Ворвавшись в город, они вдохновлены его безбытностью, пустотой его пространств. Для них это грандиозная площадка — не то сценическая, не то съемочная. Воображение уже заселяет ее невиданными персонажами «совершенно невероятных происшествий». Зависание между прошлым и будущим ощущается ими как невесомость, и они, дети переворота, очертя голову, отплясывают «канкан на канате логики и здравого смысла».

Кто-то в минувшем столетии, рассуждая о карнавальности, заметил: на голову время от времени нужно становиться для того, чтоб заново ощутить радость твердого стояния на ногах. А для детей перевернувшийся вверх ногами мир — норма. И норма радостная. Не то у старших.

«Революция кончилась для многих из нас, когда ее эксцентричность и наше опасное хождение по проволоке над бездной сделалось будничной ежедневностью» — признается Юрий Анненков.

Не это ли разочарование, растерянность старших — не поймут, нет, но — четко уловят младшие?

И взглянут на недавние авторитеты сверху вниз, с высоты каната.

А что делает художник? Он ничего не делает: он „творит“

К 22-му, когда мальчики провозгласят: ФЭКС!, старшие внутренне уже будут готовиться к отъезду.

Некоторые на время. Большинство навсегда: Анненков, Евреинов, Ремизов, Миклашевский, Лурье….

И так же навсегда уйдут из биографии моего героя.

За некоторым исключением.

«Это есть художник Альтман»

Двух человек первым делом разыщет мальчик в городе — Марджанова, не так давно обосновавшегося в Петрограде, и Натана Альтмана, преподающего в Академии художеств. (Впрочем, старорежимное название «Академия» отменено — теперь это Пегосхум: Петроградские Государственные свободные художественные учебные мастерские).

И Марджанов, и Альтман в это время — на пике разнообразной кипучей творческой деятельности.

Марджанов создает в Петрограде Театр комической оперы, руководит театром политической сатиры «Вольная комедия», преподает в театральной студии при Малом драматическом театре, ставит в июле 20-го у Фондовой биржи массовое представление «К мировой коммуне», в котором участвуют 6 тысяч человек.

Альтман в первые годы революции — член коллегии ИЗО (отдела изобразительного искусства) Наркомпроса; автор эскизов герба и флага РСФСР; один из ведущих художников знаменитого советского агитационного фарфора; соредактор вместе с Осипом Бриком и Николаем Пуниным первого советского художественного журнала «Искусство коммуны» (того самого, где Брик провозгласил запомнившееся мальчику сакраментальное «Сапожник делает сапоги, столяр — столы. А что делает художник? Он ничего не делает: он „творит“. Неясно и подозрительно»); художник-оформитель массовых празднеств в Петрограде с 1918-го года (и «К мировой коммуне» в том числе).

Наконец, в том же 20-м он месяц лепит в кабинете Ленина скульптурный портрет вождя, пока тот, по рассказам Альтмана, насвистывая непрерывно, пишет «Детскую болезнь „левизны“ в коммунизме». Этот портрет получит Золотую медаль на Парижской выставке 1925 года.

Оба — и Альтман и Марджанов — стали на первых порах главными наставниками моего героя. В промерзшем помещении Свободных мастерских у Альтмана он проучится зиму и весну 20-го. И в «Глубоком экране» об этой учебе будет вспоминать так: «Бешено споря о „ритмах современности“ и об „индустриальной поэзии“ мы кололи дрова и растапливали „буржуйку“. К холоду прибавлялся дым. Приходил Альтман, обмотанный шарфом. Озябшими пальцами мы брались за кисти».

А в августе 20-го Марджанов зачислит его режиссером Студии Театра комической оперы, поручит постановку пантомимы, а потом гоголевской «Женитьбы». Но наставничество продлится не долго.

Марджанов покинет Петроград на рубеже 21-22-го: театры переведут на самоокупаемость — и Комическая опера, и «Вольная комедия», и кабаре «Кривой Джо» при них закроются. Это произойдет в декабре 1921-го — и как раз в помещении «Вольной комедии» 5 декабря, накануне ее закрытия, Козинцев и Трауберг проведут диспут об эксцентрическом театре и провозгласят свой «Манифест». Богата, все-таки, история вообще и история искусства в частности, на символические совпадения…

Все изменится год спустя: грянет борьба с формализмом в искусстве

Альтман еще раньше, весной 21-го, будет вызван в Москву Луначарским на одну из руководящих должностей в ИЗО.

Марджанов недолго пробудет в Москве и отправится в Грузию. Ему предстоит еще реформировать грузинскую сцену и создать театр, который будет носить его имя.

Альтман в Москве закрепится. Театр не минует и его: в 20-е он станет одним из самых значительных сценографов, оформит легендарный «Гадибук» Вахтангова в «Габиме», а потом будет работать с Грановским и Михоэлсом в Государственном еврейском театре. В 1928-м на гастролях театра он с женой, танцовщицей ГОСЕТа, как и Грановский, останется в Париже. С советским паспортом, впрочем.

С Марджановым Козинцев больше никогда не встретится. Останется благодарная память.

А Натан Альтман вернется в 1935-м в Москву. Встретят его радушно, наперебой начнут предлагать разнообразные заказы и проекты. Все изменится год спустя: грянет кампания борьбы с формализмом в искусстве. Альтман переберется в Ленинград и практически оставит живопись. Рассказывают, на пустом мольберте в его мастерской (мастерскую не отнимут, по счастью) был приколот листок с памятным тютчевским четверостишием из Микеланджело:

Молчи, прошу, не смей меня будить.

О, в этот век преступный и постыдный

Не жить, не чувствовать — удел завидный…

Отрадно спать, отрадней камнем быть.

Перебивался нечастыми заказами — от книжной графики до «оформиловки» вроде перерисовки фотографий для экспозиции Театрального музея. Вернулся к сценографии. В эти дни он и встретился вновь с Козинцевым. Оформил все три его шекспировские постановки: и «Короля Лира» в БДТ, и «Отелло» с «Гамлетом» в Александринке. А сам их постановщик — наряду с Эренбургами (с Ильей Григорьевичем Альтман был знаком еще по Парижу начала 910-х) — превратился из бывшего ученика в одного из ближайших друзей художника до конца его жизни.

Для моего героя это едва ли не первая из его взрослых дружб

Общаться между собой они всегда будут на «вы». Звать друг друга — «Натан» и «Махалович» (колоритнейший акцент Альтмана — не то местечковый, не то парижский —вспоминают все мемуаристы). Возвышенных разговоров не ведут — «у него был практический ум, но затейливый и веселый» — писал об Альтмане Николай Пунин. Приходил к Козинцевым, усаживался в кресло с книгой или газетой («Натан, это же не изба-читальня» — обижалась Валентина Георгиевна Козинцева), выпивал рюмочку, молча слушал хозяина. Таким запомнил его в своем детстве и юности Александр Григорьевич Козинцев.

«Его речь была очень немногословна, но точна, конкретна и выразительна, а порой и афористична. Вряд ли он специально заботился об остроумии, но иные из его нечаянных афоризмов, его непреднамеренных bons mots (простите, но иначе точнее не назвать), вроде известной реплики: „Зачем мне звание? У меня есть имя!“ („Имья“ — произносил он), переходили из уст в уста» — это вспоминает блестящий питерский искусствовед из поколения «шестидесятников» Эраст Кузнецов. А Евгений Шварц передает один из диалогов друзей: «Козинцев как-то сказал ему: „Слушайте, Натан, как вам не стыдно. Вам шестьдесят четыре года, а вы ухаживаете за девушкой“. — „Это ее дело знать, сколько мне лет, а не мое“ — ответил Натан спокойно»

Меж тем для моего героя это едва ли не первая из его взрослых дружб, пожалуй, столь же немногочисленных, как и у Альтмана. Именно поэтому нужно внимательней вглядеться в фигуру Натана Исаевича. Первое, что бросается в глаза — то откровенное удовольствие, которое испытывают пишущие о нем. Еще точнее — описывающие его. А описывают — Евгений Шварц, Николай Пунин, Илья Эренбург, виртуозы художественной критики Абрам Эфрос, Эраст Кузнецов

Удивительное сочетание насмешливой житейской мудрости с отважной беспечностью

Впрочем, кажется, первым о нем написал Мандельштам.

Очень старый человек.

По-немецки значит Альтман –

Очень старый человек.

Он художник старой школы,…

Целый свой трудился век,

Оттого он невеселый,

Очень старый человек.

Это 1914-й. Автору стихов — 23 года, герою — 25 лет. Тот возраст, в котором «старик» — фамильярное обращение друг к другу. Стихи заведомо шуточные, их стоит читать, что называется, с точностью до наоборот. Описывающие Альтмана в разные периоды жизни неизменно будут любоваться удивительным сочетанием насмешливой житейской мудрости с отважной беспечностью, почти мальчишеской, и мальчишеской же его ладностью. Вот Евгений Шварц:

«Прелесть Натана Альтмана — в простоте, с которой он живет, пишет свои картины, ловит рыбу… Есть во всем его существе удивительная беспечность, заменяющая ту воинствующую независимость, что столь часто обнаруживают у гениев. Натан остается самим собой безо всякого шума… Всякий раз, встречая его, угадывая еще издали… его ладную фигурку, с беретом на седых — соль с перцем — густых волосах, испытываю я удовольствие….».

А вот Эраст Кузнецов: «Всегда ладный и подтянутый, всегда прямой, как линейка, слегка пахнущий превосходным (заграничным) одеколоном, подвижный без суетливости, со своеобразной фацией очень экономных и. рациональных движений. Никакой сгорбленности, старческой распущенности: он даже на свою палку (памятную многим, с костяным набалдашником в виде черепа) опирался так, словно это был всего лишь изящный атрибут щеголеватого и моложавого мужчины. Он сам был наилучшим воплощением той элегантности, которая всегда отличала его искусство». Сам способ существования художника притягивает внимание:

«Как он пишет? Каковы его рисунки? Этого не стану определять. Не мое дело. Я знаю, что он художник, и не усомнился бы в этой его породе, даже если бы не видел ни его декораций, ни книг, ни картин» — так заканчивает свой портрет Альтмана из «Телефонной книжки» Шварц.

«У него скорее облик собирательного существа, нежели отдельной личности» — замечает Абрам Эфрос в своей книге начала 20-х «Портрет Натана Альтмана»

Уроженец Винницы, после недолгого пребывания в Париже, в начале 10-х он приехал в Петербург с дипломом живописца вывесок (это дает право еврею жить вне черты оседлости). И, как пишет Эфрос, «вошел в чужое общество как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена. Он сделал это с такой безукоризненной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место».

Он денди. А всякий денди прежде всего держится естественно

Кузнецов уже в конце ХХ столетия объяснит причину такого естественного вхождения Альтмана в петербургское культурное пространство: «…именно в Петербурге он оказался вполне на своём месте. Здесь он был свой еще до своего приезда — с его стремлением к законченности, совершенству, с его брезгливым неприятием всякой размашистой („темпераментной“) небрежности.<…> Это, конечно, был истинный петербуржец».

А Шварц этот тип художников описывает так: «Он денди. А всякий денди прежде всего держится естественно. А естественность, даже напускная, требует все же правдивости. И строгая опрятность денди приучает их к опрятности, брезгливости душевной. Я говорю о снобах и денди по страсти, по призванию. Грязные дороги для них немыслимы». Но непосредственно строки эти относятся не к Альтману — к Козинцеву.

Действительно, типовое родство бросается в глаза, даже по внешним проявлениям: опрятность, подтянутость, элегантность, та же «брезгливость». И замечали это не раз. Историк литературы Борис Фрезинский, биограф Эренбурга, досконально изучивший его круг, писал об Альтмане: «Он был неизменно подтянут и элегантен, знал себе цену и дружил лишь с теми, кто понимал, что такое мастерство и подлинный вкус. В Москве это были Эренбурги, в Ленинграде — прежде всего Г. М. Козинцев».

Бытовая деталь становится выразительнейшей метафорой характера

Главное же — та легкость, с которой оба — каждый в свою эпоху — вписались, так сказать, в «петербургский текст». «Здесь он был свой еще до своего приезда» — замечательно точно сказано. И к обоим в равной степени применимо.

На своих имперских окраинах эти странные мальчики жили тоской по мировой культуре. Они взращивали ее пространство в себе. И оно было для них куда более реально, чем повседневный мир вокруг — тот ощущался блеклым, чужим, равнодушным, если не враждебным. Вырвавшись в центры — туда, где бился пульс культуры, они переживали праздник узнавания, праздник подтверждения того, что вымечтанное пространство это действительно реально. И действительно воспринимались им как свои — место в нем давали, «инстинктивно подвинувшись», как писал Эфрос.

Но откуда тогда еще одно, роднящее учителя и ученика качество — закрытость?

Эфрос в начале 20х вопрошает:

«…мастера последнего пятидесятилетия не ставили между собой и зрителями заборов, затворов и засовов; и вот: — стоя перед Альтманом, мы спрашиваем себя, откуда у него эта старательная замкнутость? и мы думаем: может быть и в самом деле у него есть что хранить, но может быть и то, что он слишком беден, и что это лишь тактика лукавой нищеты, нежелающей выдать себя…»

А у Шварца в дневниковых записях начала 50-х читаем о Козинцеве (совместная работа над «Дон Кихотом» еще впереди): «Живет он в высокой большой квартире с <…> железной дверью, которая запирается не одним ключом».

Вообще-то эту дверь с засовом установили, пока хозяин был на съемках, и сам он потом язвительно именовал ее «железным занавесом». Но у Шварца бытовая деталь становится выразительнейшей метафорой характера друга. И далее в этом фрагменте следует: «Есть ли у него вера? Что он любит и ненавидит вне своего открытого круга понятий и чувств? Есть ли у него нечто, кроме любви к деревянной скульптуре и к комментариям к Шекспиру? Каковы его масштабы? Я не знаю. <…>И еще более скрыты от людей его страсти и привязанности в жизни».

Не в том ли дело, что это внутреннее пространство изначально вырастало у них из противостояния внешнем миру? С пространством внешним, как и с меняющимся временем, они в разные периоды могли совпадать в большей или меньшей степени, но никогда — до конца. Оно было величиной переменной — тем более что кипевшая некогда культурная жизнь постепенно и наглядно замирала в городе, из которого последовательно вытравляли память о ней.

Постоянной же величиной для них оставалось пространство внутреннее. И его нужно было сберегать от посягательств извне. Отсюда — постоянная готовность держать оборону. «…его душевный склад — пронзительный и острый, однако скрывающий свое жало, как кошка — когти, в мягкости поверхностного общения…» — это Эфрос об Альтмане.

Знак принадлежности к особой породе не желающих полностью слиться со временем

«Я с удовольствием гляжу, любуясь, как он отвечает на удар» — это Шварц о Козинцеве.

Так они сопротивлялись времени, которое, по знаменитым словам Тынянова «всегда бродит в крови» и стремится напрочь изменить ее состав.

«Менялся и Козинцев — ибо таков основной признак интеллигенции двадцатых-тридцатых годов. Но у него были границы, за которые он живым не перешел бы» — это снова Шварц.

Не становились ли у них облик, манера поведения знаком принадлежности к особой породе не то что не желающих, но не стремящихся, скажем так, во что бы то ни стало полностью слиться со временем? И эта элегантная опрятность — не становилась ли она тогда внешним выражением опрятности душевной? Не по ней ли они находили друг друга после того, как закатилась «веселая звезда двадцатых годов»?

Их дружбы с неизменным «Вы» становились все теснее и необходимей по мере того, как сужался круг людей, к этой породе принадлежащих. «Тем более — в городе, которому в течение десятилетий перекрывали кислород. Недаром ощущение вакуума вокруг себя так тяготило Григория Козинцева, его давнего ученика, пережившего своего учителя на два с небольшим года» — это уже Кузнецов.

«Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых, — у них был такой „масонский знак“, взгляд такой и в особенности усмешка, которой другие не понимали. Усмешка была почти детская».

Сигнал, что заканчивается, наконец, так надолго затянувшееся детство

Вступление к тыняновской «Смерти Вазир-Мухтара» мой герой, напоминаю, знал наизусть.

Эти дружбы-узнавания начались со второй половины 30-х — тут он впервые тревожно ощутил свою неслиянность с потоком времени. Интересно, что в будущем ближайший круг заполнят люди, с которыми он и до того не раз пересекался — Шварц, критики Ефим Добин, Симон Дрейден, медиевист Матвей Гуковский. Однако новыми глазами он увидит их в основном на рубеже 40-50-х — только тогда, когда поймет, что — опять же воспользуюсь словами Тынянова, — «время переломилось».

В этом ряду дружба с Альтманом была первой. Она стала сигналом, что заканчивается, наконец, так надолго затянувшееся детство. Но до этого в 1920-м было невероятно далеко. Должна была начаться, промчаться на бешеной скорости на протяжении едва ли не трех десятилетий и завершиться (болезненно, причем) целая жизнь.

Читайте также

-

«Трудно быть богом» — Фрагмент книги «Придумай мне судьбу»

-

Лишний великий актер

-

Великая сушь — Иннокентий Смоктуновский в роли дяди Вани

-

Гамлет спустя шестьдесят лет — К столетию со дня рождения Иннокентия Смоктуновского

-

Перспектива — Фрагмент книги «Три кита операторского искусства» Левана Пааташвили

-

«Суспирия» — Фрагменты из книги Олега Ковалова «Дарио Ардженто»