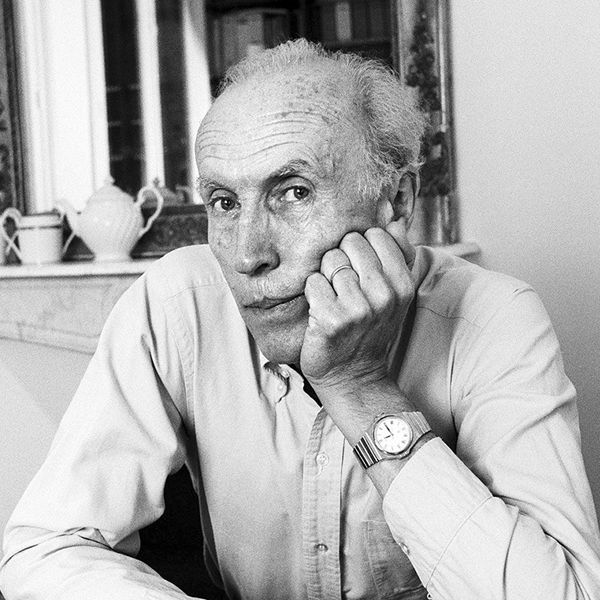

Жан-Люк Годар и вирус новостей

Дмитрий Голотюк и Антонина Держицкая перевели карантинную беседу Жан-Люка Годара с Лионелем Байером, швейцарским кинорежиссером, заведующим кафедрой кино в Лозаннской кантональной школе искусств (ECAL). Разговор состоялся 7 апреля 2020 года.

Когда началась эта всеобщая самоизоляция, и мы стали смотреть новости по телевидению, я много думал о вас. Потому что вы часто размышляли и высказывались об образах — кинематографических, само собой, но и о других тоже. В том числе и о медийных. […] Вы по-прежнему много смотрите телевидение?

Средне. Я смотрю французские информационные каналы. Другие — редко. В основном, информационные каналы, которые на самом деле являются ответвлениями более крупных.

Вирус — это коммуникация.

Зачем?

Чтобы быть немного в курсе. Если ничего нового не происходит, перестаю смотреть. Это как передача «Сегодня вечером в театре» с одними и теми же… Я посвятил этому небольшой эпизод в своем «Сценарии». Но его будет непросто осуществить, потому что нужно найти кого-нибудь, кто работает на информационном канале. Какую-нибудь женщину, например. И потом противопоставить это частной жизни. Где мы говорим уже другие вещи. Они готовы умереть за информацию, но не готовы жить своей жизнью. Так что сложно будет найти… Потому что нельзя брать актера, чтобы он изображал телеведущего. Это должен быть настоящий ведущий (или ведущая), который каждый день рассказывает новости. И чтобы этот кто-то согласился сняться в игровых сценах в кругу семьи. В человеческой жизни, так сказать. Это напоминает мне о «Человеческом голосе» Кокто. […]

Когда вы смотрите информационные каналы, у вас не создается впечатление, что вы отсматриваете съемочный материал? Ведь там постоянно показывают одно и то же — в каждой программе, каждый час, с небольшими вариациями в «игре» телеведущего…

Да, это можно смотреть, как «Сегодня вечером в театре». Есть пара человек, которые мне нравятся больше других, потому что они лучше борются, если угодно. Но и все. Что касается самой информации, новостей, я считаю, что вирус, о котором сейчас как раз таки не дают достаточно информации… это идет от теории информации Шеннона… что вирус — это коммуникация, ему для распространения нужен другой, нужно пойти к соседу, как делают некоторые птицы. И когда мы посылаем сообщение в социальных сетях, нам тоже нужен другой, чтобы войти к нему. Меня немного удивляет, что люди не говорят об информации. Я очень рано стал интересоваться такими вещами. Как я уже рассказывал Фабрису [Араньо], я даже сделал небольшое открытие… Я дискутировал с одним из своих дядей, Жаком Моно, который утверждал, что ДНК всегда идет только вперед. Но РНК может переходить в ДНК. И я ему сказал: «А что если РНК может идти назад?» И два-три месяца спустя они открыли обратную транскрипцию.

Художники никогда не делали копий.

Вам кажется, что информация всегда идет в одном направлении?

Нет, совсем нет.

То есть она иногда может идти назад, как РНК?

Очень редко. Нет, потому что они невнимательны. Они видят, что вирус идет вперед, и даже не задумываются, что он может идти назад. Спросите любого врача.

В новостях каждый день говорится о прогрессировании…

Да, но это капитализм, прирост.

Но все-таки есть цифры. На информационных каналах или в вечерних новостях показывают очень наглядные графики — кривую пандемии, которая идет вот так, и кривую экономики, которая идет вот так…

Да, но видите ли… Для меня кривая — это вот так. (Показывает дугу.) А для них — вот так. (Показывает ломаную линию.) Это же разные вещи! (Смеется.) Когда они делают так (снова показывает зигзаг), чтобы получить график и назвать его кривой, они постоянно забывают, что это на самом деле не кривая. […] Язык все искажает. Вся проблема в алфавите, но как его изменишь… В нем слишком много букв. Надо было бы их подсократить и перейти к чему-то другому, что всегда делали художники. И чего не сделала фотография, когда Ньепс с Дагером ее изобрели. Они не думали, что изобрели просто копию. В каком направлении двигалась эта копия, я не знаю. Художники никогда не делали копий. Конечно, есть копиисты, которые ходят в Лувр копировать картины. Но сами художники — Сезанн, Ван Гог, они не… Это любопытно, потому что фотография была изобретена еще до импрессионистов. А импрессионисты были реакцией на нее, как мне кажется. Но все это быстро кончилось. И перешло во что-то совсем другое. […]

Если я хочу услышать свою речь, я должен, как говорил Мальро, слушать ее горлом.

Живопись или то, чем она была, остается со мной. Когда я ей занимаюсь, у меня выходит что-то бесформенное, но делать вот так кистью (показывает жест наложения мазка) — это не то же самое, что делать вот так (жест письма). У меня есть фильм, который называется «Как дела», где Анн-Мари [Мьевиль] играет секретаря CGT (профсоюзное объединение — прим. пер.), и она там анализирует, что мы в действительности делаем, когда делаем вот так (жест, имитирующий скольжение взгляда по строчкам или движение каретки пишущей машинки). По линиям. И больше ничего не говорим. Это был камень в сторону «Либерасьон».

Почему?

Потому что мне казалось, что они используют слишком мало фотографий или недостаточно соприкасаются с… это пришло позже… Я даже назвал их в какой-то момент «сволочными журналистами». И все-таки это осталось. Потому что это оно и есть. (Снова имитирует скольжение по строчкам.) Взять принтер или старый IBM — они так и работают. И Анн-Мари хорошо анализирует на основе двух фотографий, насколько одно не соответствует другому1. В фильме, который я собираюсь делать, я задаюсь вопросом о том, что думал и чего хотел Ньепс, когда решил скопировать реальность, а потом еще и зафиксировать ее. Идея-фикс фиксации на бумаге. И кстати, именно в этот момент фиксации Дагер его облапошил. (Улыбается.)

Как ни удивительно, фотографии делались сначала на стеклянных пластинах, а не на бумаге.

Да, но и на стеклянных пластинах нужно было фиксировать. Нужно было сделать фотографию в темном помещении, а потом то, что мы имели в пещере Платона, мы фиксировали на бумаге.

1 В фильме речь идет, в частности, о несоответствии между похожим на процесс рисования движением взгляда при разглядывании фотографии и «машинным» скольжением взгляда по строчкам при чтении описания. Взгляд второго типа доминирует в производстве информации, говорится в фильме. «Поле текста перекрыло поле видения», — как сформулирует Годар почти тридцать лет спустя в «Нашей музыке».

Руки на клавиатуре компьютера — это на самом деле уже не действие.

В стекле была идея прозрачности и прохождения света, тогда как в бумаге — идея непроницаемости, чего-то замкнутого на себе.

Не знаю… Я больше не верю в алфавит. В алфавите заложено столько возможностей, это сейчас хорошо известно. Потому что даже материнская компания Google называется «Алфавит». Я думаю, что война в Ираке случилась потому, что американцы — быть может, неосознанно, в глубине души (leur for intérieur), в своей внутренней крепости (leur chateau fort intérieur) — хотели наложить руку на халдейскую или какую-то там письменность… На рождение письменности. Вот чего хотела Америка. Неосознанно, конечно. Если сказать об этом Джорджу Бушу, он…

…станет отрицать.

Не станет, он даже не поймет, о чем речь. (Смеется.) […] Первая книга по философии, которая на меня по-настоящему повлияла, это книга Бриса Парена — французского философа и писателя, который какое-то время печатался в «Нувель ревю франсез» и написал «Исследования о природе и функциях языка (langage)». Мне было лет 15–16, и после этой книги я год или два не разговаривал. Семья беспокоилась. И это осталось со мной, мало-помалу я стал читать другие вещи того же рода. Кстати, я снял Бриса Парена в «Жить своей жизнью». Он там появляется в роли философа, который рассказывает Анне Карина историю о смерти Портоса. Это до сих пор остается со мной. Для меня язык-langage и язык-langue — две разные вещи. Langue — это все наши языки, которые имеют общее происхождение или не общее, я не знаю. […] А langage — это немного другое. То, чего ищет живопись. Я думаю, что все великие писатели — будь то Беккет, Джеймс Джойс — или великие поэты прошлого — Данте или… (я забываю многие имена) — пытались пойти по ту сторону языка-langue. Или, наоборот, по эту. Даже леттристы, Исидор Изу, с которым я был знаком, пытался пойти по ту, или по эту, или в сторону от языка. Вот это и есть langage, который представляет собой смесь речи и образа, как я говорю в своем прошлом фильме. Это немного упрощенно, но так и есть. Потому что речь… Вот это — не речь, это мой голос. Если я хочу услышать свою речь, я должен, как говорил Мальро, слушать ее горлом. Мы слышим себя горлом, а не языком или ушами. В Бернаносе тоже это есть. Так что langage — это смесь. И кино, благодаря своей технике, может иметь и то, и другое: звук в смысле… не в обычном смысле, хотя это мог бы быть просто звук улицы или какой-то еще, смотря по обстоятельствам… Звук, который мог бы передать театр, но театр пошел не по тому пути — в нем больше риторики, чем речи. […]

«Только тот, кто стирает, может писать».

Политики утопают в словах. Но чего вы хотите — попробуйте поставить себя на место президента на пару минут. Вы не выдержите, никто не выдержит. Вот мы и перекладываем это на государство. А langage — это что-то другое, связанное, не знаю, с химией, с любовью… Я сам в этом слегка плаваю. Но когда я работаю над проектом, я стараюсь понемногу уточнять. Я могу включить немного… Или что-то менять. Например, показывать фильм не в кинотеатрах, а в театрах. И все. Для зрителя это уже немного другой опыт.

Суть в том, чтобы немного сместиться. Пойти туда, где не ждали.

Да, но ты себе этого не говоришь.

Просто делаешь?

Просто делаешь. Живопись — это ручное действие. А руки на клавиатуре компьютера — это на самом деле уже не действие.

Вы сами пишете от руки. Сейчас, работая над новым проектом, вы делаете вырезки и пишете от руки.

По возможности. Раньше я печатал на машинке, но уже давно предпочитаю писать от руки. Часто бывает, что я напишу что-то мелкими буквами, а потом не могу разобрать. Приходится писать заново. Прав был Буало: «Двадцать раз переделай свое произведение, шлифуй его без конца». (Смеется.)

И вы пишете снова то же самое, или есть какие-то небольшие изменения?

Да, конечно.

Или вы не знаете?

Я не могу знать наверняка. Возникают какие-то вариации. Или я нарочно что-то меняю. И многое стираю. Помню, в «Истории (ях) кино» есть цитата из Майстера Экхарта: «Только тот, кто стирает, может писать».

Вы говорили о речи, о людях, которых мы видим по телевидению. И мы перешли от речи к игре, потому что вы сказали в начале о молодой тележурналистке. Что она должна быть настоящей, чтобы хорошо сыграть ведущую. Люди, работающие на телевидении, обращают к нам речь, но на самом деле они читают с телесуфлера.

Да, они читают, и это не речь. Так что это уже двойное или тройное искажение. А если ведущая говорит что-то настоящее, мы сами должны это обнаружить и что-то с этим сделать. Но мы этого не делаем. Мы говорим: «Они несут чепуху», — а себя считаем полностью безгрешными. […] Бывают и ведущие с речью. Я помню, например, одного памфлетиста, который пользовался в свое время успехом, — его звали Анри Гиймен. Вот у него была какая-то речь. Было интересно слушать, как он рассказывает о каком-нибудь эпизоде французской истории. Черния (один из первых дикторов французского телевидения, ведущий передачи «Месье Синема» — прим. пер.) рядом с ним сильно проигрывает.

Но Гиймен — автор своих текстов, он был внутри повествования, а Черния — это другой случай.

Это был хороший исторический театр. Стоивший тысячи серий о французской революции или о чем-нибудь еще…

Я рад, что нашел для себя кино, которое является своего рода антибиотиком, если можно так сказать.

Возвращаясь к передаче «Сегодня вечером в театре», к теленовостям… Сегодня все стало немного иначе, потому что журналисты взяли привычку снимать интервью на мобильный телефон — как я сейчас. Они больше не сидят за столом в студии, а сами держат камеру, разговаривая со своими гостями, которые могут при этом находиться в другом месте, подключаться через Skype. Но что меня удивило, помимо этого удовольствия «плохо» себя снимать (то есть держать камеру очень близко к себе, а точнее — ко рту), это тот факт, что они находятся в какой-то новой перспективе — они не читают с телесуфлера, они расслаблены и снимают себя совсем не так, как это делается в теленовостях. И я подумал: может, именно потому, что им кажется, что их там хорошо снимают, они пытаются… Это словно выкраденный образ самого себя, образ-зеркало, они смотрят на себя… Я снимаю вас, но, будь я журналистом, я бы снимал и видел себя во время разговора с вами, я бы в некотором смысле говорил сам с собой. Замечаете ли вы какую-то разницу между тем, как они говорят на телефон, и тем, как они говорят в студии — с телесуфлером, перед камерой, за которой никто не стоит, потому что она роботизирована? Они там сидят наедине с машинами…

Не знаю. Это выше моего понимания. Или… как сказать «выше» наоборот? Я избавлен от этого. (Смеется.) А что касается Skype, помню, Жан-Поль [Баттаджья] как-то предложил мне его использовать. Я решил попробовать. И в первый же день на меня налетела целая туча «ночных бабочек» — женщин легкого поведения, так сказать, — которые звонили и предлагали мне рандеву. (Смеется.) И я расхотел Skype.

И перестали им пользоваться?

Чуть ли не в тот же день. И стал использовать Apple, потому что у них есть персональный Skype, который называется FaceTime. И никто вам не звонит. (Смеется.)

Вы так сказали об этом, как будто это нашествие «ночных бабочек» было своего рода божьим наказанием за то, что вы поддались Skype. Раз уж мы заговорили об этом, я покажу себя (интервьюер переключается на фронтальную камеру, мы видим, что он в маске), чтобы зрители увидели, как непросто было организовать это небольшое интервью — как раз потому, что вы не пользуетесь Skype… И чтобы доказать, что мы с вами находимся в одном месте. Но я хочу уверить зрителей, что мы не жали друг другу руки, что я сижу от вас дальше, чем обычно в таких ситуациях…

Мне видно вашу носовую складку, и, когда вы улыбаетесь, вы похожи на маску Энсора. Вы знаете, о ком я говорю? (Смеется.)

Да, конечно. В общем, это доказывает, что мы соблюдаем предписания швейцарских властей — держим дистанцию и так далее.

Федеральному правительству не привыкать держать дистанцию.

Да. Тем не менее, мы часто видим министров в эти дни. Как будто им важно показать, что они встречаются с народом. Они ходят по больницам и не перестают повторять… Приходя, они постоянно повторяют одну и ту же шутку: «Я не жму вам руку». Это похоже на сквозной гэг из какой-нибудь американской комедии 40-х, из какого-нибудь Любича. Это приветствие на расстоянии — почти что Heil myself (отсылка к «Быть или не быть» Любича — прим. пер.). Но возвращаясь к отношению между langue и langage, мы сейчас с вами, например…

Мы все пользуемся langue. Я ничего не имею против. Но три четверти хороших писателей обращаются с ним не так, как простые смертные. Именно потому они и становятся известными. Или, наоборот, совсем неизвестными. Но есть нечто другое — пойти дальше. Что было уже в живописи. Отчасти, потому что в ней есть не все, но там было то, что можно назвать langage. Ученые тоже скованы словами и цифрами. Будь по-другому, не случалось бы таких катастроф. В цифрах много букв…

Вы часто говорите об ученых.

Да, потому что они ищут. Они поступают так же, как мы, — смотрят одним глазом в телескоп или микроскоп, на чертежи. Потом, когда они находят, они снова впадают в язык-langue. А те немногие, кто не впадает, с трудом добиваются известности, сталкиваются с проблемами или сходят с ума.

Вы как будто… не скажу «ностальгируете», а, наоборот, радуетесь, что очутились в таком месте, где можно позволить себе более научный подход…

Научный, но не только. Мне интересны и Ньепс, и Любич. Я рад, что нашел для себя кино, которое является своего рода антибиотиком, если можно так сказать.

Художники испытывают более глубокие сомнения, чем ученые.

От чего?

Я бы не говорил «от чего» / «напротив» (contre), я бы сказал «рядом». Или над. Или под. Я сделал как-то передачу для France 2 с двумя детьми, которая начинается с диалога двух женщин-телеведущих, и они все время говорят «под», «над»2…

Чехов был одновременно писателем и врачом. Кажется, что вы и сами были бы не прочь обладать таким багажом.

Сложно быть и тем, и другим. Кино позволяет быть немного разносторонним, но не слишком. Сегодня человек, нажимающую кнопку на камере, в отличие от Ньепса, не сомневается, что снимает вот это. А я дошел до стадии «он снимает не это». Художники это знали. Не только известные, но и менее крупные, провинциальные, как тот, которого я придумал, которого звали… В каком же это было фильме?

Фабрис Араньо: В «Свободе и родине»?

Да, в «Свободе и родине». Забыл… Это по Рамю.

Да-да. Вы сделали этот фильм к двухсотлетию водуазского правительства. Точнее, освобождения кантона…

Его зовут… (Смеется.)

2 Скорее всего, Годар имеет в виду 12-частный телефильм «Франция поездка объезд двое детей» (1979). В каждой серии есть раздел «История», он начинается с одного и того же текста, который произносят актер или актриса, играющие телеведущих: «Думаю, сейчас самое время для истории. Я имею в виду не его историю, не историю, идущую от него, а его, идущего из истории. И то, и другое вместе. Но и то, и другое сначала. Сначала он, потом история. Сначала история, потом он. Или над и под». Другой многосерийный фильм Годара и Мьевиль, сделанный для того же телеканала, — «Шестью два» (1976) — имеет подзаголовок «над и под коммуникацией» (игра слов: sur la communication — это и «о коммуникации», и «над коммуникацией»).

Можно посмотреть в Google, в «алфавите». […] Вам не кажется, что в своей работе живописца вы движетесь в сторону все большей точности?

Нет, скорее страсти, или эмоций, или сомнений. Я люблю цитировать Конрада (на самом деле — Генри Джеймса — прим. пер.), который говорил: «Мы работаем в ночи, мы делаем, что можем. Сомнение — наша страсть, а страсть — наша задача». Где это было? В «Фильме-социализме», да? Это теннисистка Катрин Танвье говорила этот текст.

Я больше не задаюсь такими вопросами. Просто делаю.

Фабрис Араньо: Который заканчивается словами: «А остальное — безумие искусства». Или чем-то таким.

Да, но я это убрал, чтобы это не казалось…

Араньо: А я добавляю. (Смеется.)

Я вспоминаю другого водуазского художника — Валлотона, его ранние портреты.

Валлотона я люблю.

Они полны точных деталей. Каждый волосок… Это почти научная работа. Но к концу жизни он стал писать себя гораздо мягче. Он уже не пытался точно передать все нюансы волос, кожи — скорее, общий вид. Вам не кажется, что вы проделали похожий путь?

Не знаю. Я больше не задаюсь такими вопросами. Просто делаю. Делаю и, как ученый, записываю, что делаю. Они не испытывают сомнений, технических сомнений — можно ли сделать так-то или так-то. Художники испытывают более глубокие сомнения, чем ученые.

Но когда вы говорите: «Я делаю», — вы делаете такой вот жест. Жест письма.

Нет. (Показывает жест нанесения мазка.)

Как в пуантилизме. Вы делаете…

Это и есть действие. Ученые, врачи совершают действие, когда ставят диагноз. Это сложно… Теперь люди ходят по врачам, а мой отец сам ходил к пациентам. Он специализировался на желудке. И даже изобрел в свое время маленькую камеру, которая проникала в желудок. Это было около 35-го года. Сейчас сложнее… Самое худшее — это юристы. Все, что у них есть, это буквы алфавита, которыми они вертят, как хотят. Если это на благо, мы хвалим адвоката, мы довольны, что он принес нам избавление, но в других случаях… (Улыбается.) Адвокат опирается на риторику. К слову сказать, мне нравятся книги-исследования или расследования — детективные, политические, всякие. Когда я вижу, что это настоящая исследовательская работа, настоящее расследование, которое может вестись пять-шесть лет, чтобы кого-то оправдать или, наоборот, обвинить в злоупотреблении властью, мне это очень нравится. Таких книг не очень-то много. Их публикуют, но не очень много.

В романах-нуарах всегда есть эта документальная сторона.

В некоторых.

Мы узнаем жизнь преступников, полицейских…

Первые романы Маншетта такие.

Да.

Он еще и кинокритиком себя считал. (Улыбается.) Но фильмы по его романам снимали режиссеры уровня Жозе Джованни. Даже не Мельвилль.

Я могу обходиться фигурами. Я часто использую это слово вместо слова «актер».

А еще Гудис. У него есть очень точные описания. Это почти расследования. Возникает чувство, что читаешь реалистический роман.

Да-да, он был нашей точкой пересечения с Трюффо. Если мы спорили, то о Дэвиде Гудисе.

Трюффо сделал по Гудису «Стреляйте в пианиста».

Да, а потом… (Жест разочарования.)

Но эта точность… В ваших последних фильмах вовлеченность в работу с актерами, желание идти им навстречу стали менее заметными.

Да, так и есть.

Не кажется ли вам… Прежде всего, не ощущаете ли вы нехватку этого?

Нет. Что касается фильма с Рокси (собака Годара и Мьевиль — прим. пер.)… Я говорю «с Рокси», потому что не знаю, как зовут остальных актеров. (Смеется.) И это мог бы быть почти кто угодно. Сначала я пытался выбирать, а потом сказал себе: «Ладно, возьмем этого, он похож на честного человека». Но главная роль была у Рокси. Нет, с актерами невозможно, потому что они впадают во что-то ложное. Даже если это скромные люди, они впадают в мегаломанию персонажа. Они думают, что могут сыграть кого-то другого. Но неочевидно, что их игра/я — это другой, как говорил Рембо (игра слов между jeu и je — «игра» и «я»; отсылка к фразе Рембо «я есть другой» — прим. пер.). Я довольно рано это почувствовал. Но я любил статистов, потому что они становились на миг звездами для самих себя. И в этом была какая-то невинность, которой больше нет у настоящих звезд. Хотя и в Голливуде было время, до середины звуковой эры, когда звезды были честными, но это потому, что продюсеры держали их в кулаке.

Другой вариант — заставить звезд стать самими собой, что вы часто делали в своих фильмах. Или теми, кем они хотели бы быть, как поступал Риветт.

Да, но это уловка. И еще нужно, чтобы они были на это способны и не делали параллельно что-то другое.

А Рокси? Вы уверены, что он делал, что хотел? Или, может, он делал что-то на камеру, для хозяина?

Нет. Он делал, что хотел. Я заставлял его делать привычные для него вещи — например, съесть кусок сардельки в таком-то месте. Он не сопротивлялся. (Смеется.)

Вы не проводили параллель между тем, как вы шли навстречу актерам и как ваш отец ходил к своим пациентам? Или вы не находите здесь ничего общего?

Тогда я не думал об этом. А сейчас мне не нужны… Я могу обходиться фигурами. Я часто использую это слово вместо слова «актер». Нужно, чтобы они представляли собой что-то другое. Они не могут… Нет, я бы не смог, потому что я бы не знал, что им сказать. «Сделайте то», или «сделайте это», или «делайте, что хотите»… Это неинтересно, не стоит усилий. Лучше бы они зарабатывали на жизнь по-другому.

На атомарном уровне это не является ложью.

А раньше вам приходилось заставлять себя с ними говорить?

Нет, раньше я верил. Я не сразу пришел к такому отношению.

Возвращаясь к вашей идее снять тележурналистку, которая будет делать то, что она умеет… Если бы вы взяли актрису, что бы вы могли ей сказать? Действительно — ничего. Поэтому вы и говорите, что это не должна быть актриса.

Да, актрису брать нельзя. Он же не ведущая, она не сможет. Зрителю нужно (я начинаю думать о зрителе, желая, чтобы он немного меня понимал)… Когда я беру для эпизода Fake news журналистку с LCI или TF1, а потом показываю ее в домашних условиях, слушающую, что ей говорит ее партнер, ее мать или внучка, это все, что нужно. Зритель сам должен решить, есть ли разница между одним и другим. Между тем, что называется «вирусом новостей», и тем, что называется, как один из моих фильмов, «жить своей жизнью».

А почему этот эпизод называется Fake news?

Потому что это стало сегодня общественным достоянием. Ложная новость (nouvelle) — это не просто такая-то ложная новость. Есть одна женщина, которая остается прежней, — телеведущая, — и есть другая, всегда новая (nouvelle). Все это невозможно обобщить одним словом или одной фразой. Язык этого не позволяет. Или слишком позволяет.

Что? Сказать, что ложно, а что истинно?

Почувствовать, что может быть истинно. Ведь это, строго говоря, не ложь. На атомарном уровне это не является ложью.

Вот с носильщиками можно поговорить, потому что они скромнее.

На атомарном уровне… (Смеется.)

Но другое — оно даже на атомарном отличается. Это уже другие атомы.

Снова получается что-то вроде научной истины.

Нет, потому что я в нее не особенно верю. Ведь все открытия не были сделаны разом. Галилей не жил во времена Сократа.

А дискуссии? Никто не мешает нам дискутировать по вечерам…

Сложно дискутировать с хорошим ученым — о языке, о его подходе. Очень сложно. Сложно серьезно что-то обсуждать, имея пробелы… Несмотря на то, что я провел в больницах суммарно три или четыре года (может, меньше), мне трудно вспомнить врачей, с которыми можно было обсудить мой случай. Я думал, это им неинтересно, но в то же время, они слишком заняты — будь то интерн, анестезиолог или носильщик… Вот с носильщиками можно поговорить, потому что они скромнее.

Потому что они меньше боятся. Врачи боятся не суметь вылечить, а от носильщиков этого не требуется. Врачи боятся говорить, потому что боятся обнаружить свое бессилие.

Да, но дело не всегда в этом. Им не следует бояться. Все дело в этой их клятве…

Гиппократа.

…которую они должны соблюдать.

Булгаков, работая врачом, писал в своем дневнике, когда к нему приходили тяжелые больные: «Господи, только бы они не вернулись! Потому что я не могу их вылечить. И правду сказать не могу».

Это я могу понять, это честнее.

«Пусть она умрет этой ночью, только не у меня».

Да, это я тоже понимаю.

А ваш отец любил говорить о медицине, о своей работе?

Не знаю. Дома вроде бы нет.

Сейчас такой период, когда мы могли бы слышать ученых, а слышим, в основном, чиновников, которые говорят нам, как не подхватить вирус. Видите, я в маске, мы не жали друг другу руки, нам приходится пользоваться антисептиком. Но мало кто говорит о болезни как о событии. Нам говорят о профилактических мерах, но не о том, что представляет собой эта болезнь.

Потому что они не знают. Как и я. Материя это или живые организмы…

Он не верил, что я не помню такие слова, как «груша», «яблоко», «сыр».

Но что им мешает в этом признаться?

Я думаю, это и то, и другое. Во всяком случае, точно что-то живое. То есть он такой же, как мы. Может, мы ему даже нравимся. Как говорил Саша Гитри: «Я против, прямо-таки вплотную» (игра слов: «Je suis contre, mais tout contre» — прим. пер.).

(Смеется.) Да-да: «Я против женщин, прямо-таки вплотную». Но почему ученым обязательно надо знать, чтобы говорить о чем-либо? Художники постоянно работают с тем, чего не знают, чтобы попытаться открыть какие-то вещи. Может, если бы ученые больше говорили, они тоже что-то выяснили бы?

Немного, но не столько, сколько говорят. Пенициллин открыли вскоре после войны. То есть для этого потребовалась война. Но если сказать такое профессиональному врачу, он ответит: «Это Годар, он шутит». Это как с памятью. Я сказал одному врачу, который в какой-то момент спас мне жизнь… Анн-Мари сначала сомневалась, да я и сам не особенно хотел, но в конце концов она захотела, это она приняла решение, и я остался доволен… Так вот, я сказал ему, что с возрастом теряю память, забываю слова. В этом нет ничего необычного. Но я имел в виду кратковременную память — давние события я помню. Когда я иду в Coop за продуктами, я вижу, что буду покупать. Я не составляю список, я вижу маршрут. (Смеется.) А он подумал, что я шучу. Он не верил, что я не помню такие слова, как «груша», «яблоко», «сыр». Но я вижу образ, слово приходит потом. А если я приду в Coop со словом в голове, я забуду это купить. […]

Вас это пугает или наоборот?

Нет-нет, это утешает.

По поводу ученых. Мы сейчас находимся в Ролле. Недалеко отсюда долгое время жили ученые, которые были также путешественниками, искателями приключений. В Обоне жил Александр Йерсен, который потом уехал и открыл чумную палочку. И он был в первую очередь искателем приключений. И долгое время режиссеры тоже были скорее искателями приключений. Они отправлялись в путь со сценариями, которые еще не были так стандартизированы, как сегодня. И возможно, они больше открывали, благодаря путешествиям… Вы не думаете, что было бы больше шансов найти выход из нынешнего кризиса, если бы мы доверили это дело таким вот авантюристам, а не ученым? И что кино тоже лучше справлялось бы под началом авантюристов?

Да, конечно, но нас слишком мало. А поскольку у нас демократия… В хорошей демократии управлять должно большинство.

Кто эти «мы», которых слишком мало?

Авантюристы и другие, которые всегда существовали в кино. Но в некоторые моменты классики управляли кино лучше, чем авантюристы. Впрочем, это опять слова. Мы постоянно что-то говорим. Когда приходит время ложиться спать, нам трудно уснуть. В голове вертятся какие-то обрывки фраз, мы в них вязнем. (Смеется.) Если очень устал за день, то ничего, но если нет… Сны… То, как мы поступаем сегодня с Фрейдом… Во Франции его убрали из учебных программ. Когда он приехал в Англию с раком челюсти, в его паспорте — он был венец, а Вена уже была захвачена Гитлером — написали alien enemy, «иностранный враг». (Разводит руками.) Вот вам и язык.

Но может, Франция избавилась от Фрейда потому, что он в гораздо большей степени мыслил образами, тогда как национальный герой Франции Лакан — весь в словах?

Да, но Лакан создает из слов образы. Он тоже ищет чего-то другого. Это не плохой…

…неплохой малый. (Смеются.)

И я убежден, что настоящие писатели… Джойса, например, очень трудно читать, для этого нужно очень хорошо знать английский. Его переводил на французский Валери Ларбо, но это, как говорится, не имеет смысла.

Но почему, по-вашему, Франция так обошлась с Фрейдом именно сейчас?

Потому что он мог бы помочь. (Улыбается.) Взять, например, палестино-израильский конфликт. Мы не перечитываем «Моисея и монотеистическую религию» или «Неудовлетворенность культурой». Следовало бы перечитать их медленно, вслух. Мы больше не читаем вслух. Когда я был маленьким, дедушка учил меня этому. Мы немного читали вслух в кругу семьи. Но это шло от дедушки по материнской линии, не от родителей.

Это очень заметно в вашей работе.

Да, это осталось.

Мы видим читающих актеров…

Хоть я больше этого и не делаю. В экранизациях можно было бы давать персонажам читать. Но для этого нужно, чтобы они говорили, как тот же Гиймен. А они этого не умеют.

Думаете, этому должны учить в киношколах? Нас сейчас слушают ученики ECAL — им нужно учиться читать вслух?

Я не знаю, чему их учат. (Улыбается.) Если они хотят стать актерами, то да. Во времена «новой волны» я считал, что кино должно преподаваться в университетах. Но теперь, когда нужно получить сначала степень бакалавра, потом еще бог знает сколько лет отучиться, я говорю: «Сидите лучше дома».

Я не умею смотреть онлайн, я прошу кого-нибудь сделать мне DVD.

(Смеется.) Вот мы сейчас разговариваем и получаем множество комментариев. В то время, когда вы только начинали делать кино, и даже еще в мое время, хотя мы из совсем разных поколений, фильмы видели и комментировали немногие. А сейчас студенческие работы размещаются на разных платформах, и все их комментируют. Киношкола — это, возможно, последнее место, где можно избежать мгновенных оценок в виде лайков, поднятого пальца, опущенного пальца… […]

ECAL — это то, что основал Ив Йерсен?

Да.

Мы были когда-то знакомы.

Он из той же семьи, что и тот исследователь из Обона, который открыл чумную палочку.

Ах вот оно что! Я не знал.

Так что, возможно, киношкола — это последнее место, где фильм не отдается сразу на суд инквизиции.

А Франсис Рёссер не был в школе?

Нет.

Для меня Франсис, который сейчас очень-очень болен…

Да. Я видел его не так давно…

Надеюсь, он не умрет. (Франсис Рёссер умер через три дня после этой беседы — прим. пер.) Для меня — только не обижайтесь (и вы, Фабрис, тоже) — он является единственным швейцарским режиссером. Он никогда не покидал Швейцарию, хотя интересуется миром. Одной ногой в воде, другой — в горах. Остальные режиссеры являются швейцарскими постольку, поскольку живут здесь или имеют швейцарский паспорт. А про него и без паспорта можно сказать, что он швейцарский режиссер.

Согласен. И даже конкретнее — водуазский. Не находите?

Да, водуазский. В нем есть что-то от Ходлера.

Да-да, согласен. К тому же он работает над проектом, посвященным Ходлеру.

Да?

Значит, себя вы не считаете швейцарским режиссером?

Нет. У меня швейцарский паспорт, но я считаю себя французским режиссером. Водуазским.

Водуазским?

Мишле считал, что водуазцы — настоящие французы.

(Сбой в трансляции.)

Вы говорили, что для Мишле водуазцы — это французы.

Да. В самом начале Французской революции произошло восстание швейцарских солдат против их бернского начальства. Оно было жестко подавлено. А тех, кто выжил (Мишле хорошо об этом рассказывает), приняли к себе бретонские революционеры, которые дали им униформу французской национальной гвардии. (Смеется.) И я всегда думал, еще до Мишле, что кантон Во должен быть французской провинцией. Вместе с Савойей.

Потому что опера… я видел только одну за свою жизнь.

К тому же раньше это и была Савойя. […] Еще чуть-чуть, и мы отпустим вас работать.

Нет-нет, сегодня я не работаю.

Но я знаю, что вы работаете, потому что…

Я уже закончил.

Вы работаете с Фабрисом над новым фильмом.

Мы делаем брошюру. Готовим к изданию сценарий. Мы находимся на стадии Ньепса, то есть на стадии фиксации. (Смеется.)

Я могу показать предметы на столе?

Если хотите.

Я покажу комнату, потому что у меня такое впечатление, что я нахожусь в доме художника — вы ведь начинали с живописи…

Да, я немного ей занимался, еще мальчиком.

Тут и вырезки на полу, и цветные карандаши… Вы делаете вырезки, чтобы потом использовать их в сценарии фильма, который называется «Сценарий».

Да, это возможные образы.

Вы говорили о Франсисе Рёссере и его работе. Вы поддерживаете связь с режиссерами того поколения?

Нет. Только с Франсисом, потому что он был когда-то партнером Анн-Мари, и они остались близкими друзьями. Я познакомился с ней позже, когда она уже жила своей жизнью. Что нас с ней связало, это Палестина. Потому что в свое время она — кстати, вместе с Франсисом, который сделал фильм о Палестине раньше меня, — возила в Париж листовки. И была директрисой парижского книжного «Палестина», пока не убили того парня (по всей видимости, речь идет об убийстве в январе 1977-го года Махмуда ульд Салеха, заведовавшего «Арабским книжным магазином» в Париже — прим. пер.). Анн-Мари продолжила близко дружить с Франсисом, вот и я тоже. Мы ходили к нему два-три раза. К его фильмам я более терпим… но это уже другое. Мне нравилась одна его совсем ранняя картина — «Фильм в процессе создания».

Ясно. Те, кто не знаком с творчеством Франсиса Рёссера, могут посмотреть его фильм «Одни» на сайте Швейцарской синематеки, где он будет находиться в свободном доступе, пока продолжается этот кризис. Так что, если вы хотите посмотреть реставрированную версию фильма «Одни», это можно сделать онлайн.

Я не умею смотреть онлайн, я прошу кого-нибудь сделать мне DVD. Фабрис? (Смеется.)

Но я говорил это для зрителей… Вы упомянули Анн-Мари Мьевиль. Она несколько раз снимала вас как актера.

Да, потому что другие не подходили. И я был рад оказать ей услугу.

Вы там великолепны. Можно только пожалеть, что вы больше ни у кого не снимались. Вы очень забавный — в фильме, в комических ситуациях…

Да, мне нравятся комики «низкого пошиба»… Не типа Тати, а те, что играют в преувеличенной манере, комические марионетки, если угодно…

Как Бастер Китон? Немного надутый, разочарованный…

Нет. Это она хотела, чтобы я так играл. Мое дело было слушаться. Не знаю, согласился бы я сделать это для кого-то другого, но это не в моем духе.

Но вы действительно великолепны в этом фильме, в вас есть что-то очень потешное. Вот я и подумал, что, может, вам хотелось бы играть чаще…

Нет. Сложнее всего было плакать.

Да, вы там сидите на кровати и плачете. И что вы для этого сделали?

(Разводит руками.) Просто Анн-Мари хорошо мной управляла. Она сказала мне: «Плачь». (Смеется.)

Вы изменили свое отношение к актерам, после того сами побывали на их месте?

Нет.

Совсем? (Смеется.) Просто в киношколе, в ECAL, молодым режиссерам говорят: «Вы должны хоть раз сыграть сами, чтобы узнать, что это такое».

Может быть, может быть.

Но вы ничего не вынесли из этого для своей работы?

Нет-нет.

А Анн-Мари управляет актерами так же, как вы, или по-другому?

Не знаю. Нет, гораздо мягче, путем убеждения. Она создает особую атмосферу, и актеры стараются дать все, о чем их просят. Если просят, потому что иначе они не знают, что делать. Для меня самое сложное — это учить текст. […]

Перед тем, как мы отпустим вас работать, не могли бы вы немного рассказать о проекте, над которым сейчас работаете и который, как вы мне объясняли, связан с музыкой.

Ну да, там будет музыка… Если я его закончу, там будет такая же музыка, как и в других моих фильмах. В целом, это всегда одни и те же вещи — музыка, которую издает немецкая фирма ECM, Манфред Айхер. Плюс одна-две вещи со стороны. В нашем маленьком фильме мы просто рассказываем о проекте и воображаем его в виде сценического представления. Но это чистая фантазия, потому что я представляю себе директрису Оперы Бастилии в роли Царицы Савской… Потом мы можем сделать… Это почти Мельес. Много что можно сделать. На данный момент предполагается, что в «Сценарии» будет использована оперная музыка. Известные вещи, такие как «Любовь — дитя свободы» Бизе и так далее. Кроме того, в фильме периодически будет появляться «настоящая» музыка… немного киномузыки, но не такой, какую я использовал сорок лет назад. Что касается оперной музыки, то ее еще надо написать. Надо найти музыканта и так далее.

Это социальный институт. Или «сосьетальный», как говорят во Франции, — не знаю почему.

Это будет что-то сравнительно новое. Потому что вы много работали с композиторами в прежние времена, но в последние годы вы берете готовую музыку. Значит, на этот раз будет и то, и другое?

Если это будет в опере, то да.

У вас уже есть на примете какой-то музыкант?

Нет. Я никого не знаю. Так что ни малейшего понятия. (Смеется.)

Но вы уже представляете, какой должна быть музыка? Совсем нет?

Нет. Время от времени должна появляться какая-нибудь классическая ария, которая напоминала бы нам, что мы в опере. Но нужно и что-то другое… Потому что опера… я видел только одну за свою жизнь, но, когда я смотрю в Гугле, у меня такое впечатление, что это слишком классично, даже когда они хотят сделать что-то современное. А это не наш случай. Нужно, чтобы это было что-то более ярмарочное, акробатическое. Современная музыка, но с акробатикой.

Напомню студентам ECAL, а также всем остальным, кто нас смотрит, что ваш последний фильм, «Книга образа», будет показан этим летом в Ньоне, в рамках фестиваля «Видения реальности», в виде… как бы это лучше назвать… в виде выставки. (Годар показывает в сторону Фабриса Араньо.) Это будет летом, но точнее сказать пока нельзя, потому что даты всех фестивалей смещаются. Там можно будет увидеть фильм размонтированным, то есть звуки и изображения будут организованы иначе, не линеарно, как в фильме. Как это можно описать, Фабрис?

Фабрис Араньо: Да, это как разобранный фильм, который можно пересобирать. Зритель-путешественник по-своему собирает фильм, который я разобрал, снова сделал открытым. […]

Вирус — это коммуникация. С моей точки зрения, он присутствует в том, что мы сейчас с вами делаем.

Итак, это будет летом в ньонском замке. Вы ведь выросли в этом городе. Вы были членом ньонского лыжного клуба, если не ошибаюсь.

Нет, молодежной футбольной команды. (Улыбается.)

Помню, когда я работал в Ньоне, один историк, который занимался лыжным клубом, рассказывал, что вы неосторожно вели себя на подъемнике и отцеплялись раньше, чем достигали вершины. В Сен-Серге. Не знаю, катались вы там на лыжах или нет…

Может быть… А, Сен-Серг! Я хорошо его знал, потому что почти все детство проучился в Ньоне.

В общем, это будет летом в рамках фестиваля «Видения реальности».

Будем надеяться.

Будем надеяться, что нам разрешат собираться и…

Фабрис Араньо: Можно запускать по одному, этого достаточно. В этом и суть — в личном опыте, как при монтаже фильма. А есть ли вопросы от студентов?

Их тучи, но я их не читал, потому что слушал вас.

Фабрис Араньо: Задайте любой. Какой первым попадется.

Хорошо. Второкурсник Аксель Безансон, который делает документальный фильм, спрашивает, следите ли вы за тем, что происходит в социальных сетях?

Нет.

Совсем?

Я даже не знаю, что это такое.

Вы смотрите телевидение только по телевизору? Никогда — с компьютера?

Да, по-прежнему.

Значит, всему свое место. Хотя ваши собственные образы перекочевали из кино в музей. Но телевидение вы смотрите там, где ему полагается быть, — на экране телевизора.

Это социальный институт. Или «сосьетальный», как говорят во Франции, — не знаю почему.

То есть суть в том, что оно общественное и должно занимать то место, которое ему отведено?

Может быть. Да.

Иногда лучше, чтобы при хорошем авторе был хороший продюсер.

Один студент спрашивает, может ли нынешний кризис послужить для вас источником вдохновения, получить какое-то претворение в вашей работе?

Конечно, в какой-то степени. Он будет влиять, но не прямо. Еще слишком рано, чтобы делать что-то об этом кризисе. Но он здесь, поэтому слово «вирус» должно быть произнесено — один-два раза, со всем, что ему сопутствует. Вирус — это коммуникация. С моей точки зрения, он присутствует в том, что мы сейчас с вами делаем. Я не хочу сказать, что мы от этого умрем, но, возможно, это портит нам жизнь. И кроме того, все эти вопросы — это просто вопросы обо мне, а не о работе. У ученых все-таки есть то преимущество, что они общаются о работе. А художники — довольно редко. Почти всегда обсуждают автора.

Но ваше поколение немного в ответе за это, нет? Когда вы писали для «Кайе»…

Краткая история «Кайе дю синема» купить

Да, но мы преследовали очень конкретную цель. Это была авторская политика. Продюсеры и киностудии думали, что автор фильма, по аналогии с автором книги, — это сценарист. А мы отвечали: «Нет, это режиссер — неважно, хорош он или плох». У нас был список хороших и список плохих. Вот и все. Я до сих пор так думаю. Но не следует мыслить автора через призму прав, прерогатив, восхвалений… Иногда лучше, чтобы при хорошем авторе был хороший продюсер и чтобы они делили ответственность.

Но если бы вы в свое время не сказали, что Фуллер…

В свое время мы превозносили Фуллера. Но сейчас… Нет, это средний автор. Есть разные уровни. То же касается Николаса Рэя. И других режиссеров, которых мы очень хвалили, включая совсем неизвестных. Даже тех, кто делал так называемые фильмы категории Б.

Но не будь всего этого, Хичкок, возможно, так и не стал бы автором. И его карьера, быть может, сложилась бы успешнее.

Варда купить

Он сделал хорошую карьеру. Это нормально, что к концу она немного пошла на спад. Но да, действительно, это авторская политика «запустила» таких людей, как Хичкок, которые стали сегодня… Их таких двое или трое. Три четверти этих режиссеров больше не являются авторами. Но конечно же, молодой человек, который делает свой первый фильм, считает себя автором — в социальном смысле. […] Молодые проводят черту между документальным и игровым, а мы этого не делали. Мы хвалили Руша на тех же основаниях, что Хичкока или Гриффита. И мы унаследовали это от Ланглуа, который показывал фильмы не потому, что они были известными, а потому что они были тем, чем были. Мы защищали под знаменем авторства даже плохие фильмы. Для меня единственный фильм, где Беккер действительно является автором, это «Не трогай добычу». В остальных — ничего подобного. «Гупи — красные руки», «Арсен Люпен» и даже «Монпарнас, 19», где он заменил Офюльса… Я написал критическую статью, которая его задела, потому что я сказал: «Это хорошо, потому что это плохо и потому что он решился сделать плохо». (Смеется.) Например, Шаброль для меня никогда не был автором. Он оставался в стороне. Были только Трюффо, Ромер и Риветт. И я. И трое-четверо менее известных, которые… как жена Клода Неджара, Пола Дельсоль, которая сделала очень хороший фильм. Лучше, чем фильмы Варда, по-моему. Но Аньес сделала в самом начале два-три хороших фильма — с нашей точки зрения.

Но когда вы думаете о себе как об авторе, это не обязательно качественное определение, это статус.

Это статус, и это идет от Бомарше, который хотел, чтобы автору пьесы платили так же, как актерам. Потому что платили в основном им. […] Я считаю, что Хоукс лучше Фуллера. У Фуллера была страсть, что-то такое. Я часто предпочитаю их ранние фильмы поздним.

Но есть ли какой-то смысл в этом «лучше»? По большому счету, лучше или хуже…

Нет, но, не знаю… можно сказать, что одно сделано лучше другого. Как, например, Делакруа упрекал Курбе, что тот не смог хорошо изобразить плечо.

Хуже выполнено.

Да, об этом и речь.

Как один врач может оказаться лучше другого.

Да, конечно. Диагностика — важная вещь. В кино тоже есть медицинский аспект — это когда делаешь фильм, чтобы поставить диагноз тому, что мы собираемся сделать или допустить, посмотреть, что из этого может получиться. Это настоящая диагностика: есть то-то, оно может стать тем-то, лучше бы оно стало тем-то, но если пойдет по-другому… В общем, такие вещи. Есть такой медицинский аспект. И я думаю, что у меня он возник довольно рано.

Раньше было по-другому. Хотя нет…

В завершение. Вы говорили о Ромере, упомянули его имя, когда обсуждали langage. Вы продолжаете размышлять над идеей langage, говорите об общем langue. Вам не кажется, что Ромер в плане интереса к таким вещам был вам ближе остальных в вашей компании?

Не знаю. Не думаю. Я был ближе к Риветту. Но Ромера я знал еще до «новой волны». Он был старше, жил своей жизнью. И хотя у него было много знакомых, мы чуть ли не жили вместе, виделись почти каждый день: одни и те же кафе, одни и те же женщины. Совсем не так, как с остальными. Мы были близки в жизненном плане. Кроме того, в то время, когда его знал, Ромер вынужден был таиться. Он был учителем. И никто в его семье не знал, что он интересуется кино. Я познакомился с ним, когда он вел свою первую колонку в «Тан модерн». Мы снова встретились уже незадолго до его смерти, когда жили в одном многоквартирном доме в Париже. Там же, где базировалась компания Les films du Losange.

Вам не хватает всех этих людей, с которыми вы работали?

Да, очень, потому что мы много разговаривали. Теперь — почти нет. Мы говорим о фильме, когда работаем над ним. И все. Раньше было по-другому. Хотя нет… Раньше, кроме как с Ромером… ни с Трюффо, ни с Риветтом мы никогда не обсуждали личную жизнь. Мы узнавали какие-то факты, но и только. Мы много ходили в кино в свое время. Каждый по-своему: Риветт мог провести в кинотеатре полдня, чтобы четыре раза посмотреть один и тот же фильм, я же смотрел четыре-пять фильмов в день, фрагментами — это был другой подход. Все-таки мы были командой. И даже Шаброль в нее входил.

Но когда вы вернулись сюда, вы меньше поддерживали с ними контакт?

Вообще не поддерживал.

Но вам было важно знать, что они продолжают работать?

Да, я смотрел их фильмы — сначала в кинотеатрах, потом дома, на DVD. Продолжал следить. Мы немного поддерживали связь с Риветтом. Потому что обсуждали с ним проект фильма, который хотела делать Анн-Мари. Он назывался «Четверо…» Четверо кого? (Смеется, смотрит на Араньо.) «Банда четырех»! Это идет от китайцев. Она хотела сделать фильм о Маргерит Дюрас, Риветте, обо мне и Штраубах. Но Штраубы не захотели — из-за Дюрас. (Смеется.)

То есть мало того, что это копия, так ее еще и надо зафиксировать.

Вы сказали одну вещь, которая на самом деле очень близка к тому, чем занимаются студенты в ECAL. Вы сказали: «Я смотрел фрагменты фильмов».

Да.

И это присутствует в вашей работе — эта идея склеивать разные вещи, разные цитаты…

Это пришло постепенно. Но я и книги так читаю. Иногда перечитываю какие-то фрагменты. Необязательно те же самые. Я человек, которому нужно все потрогать. В критическом смысле.

Иногда студенты говорят: «Я сейчас смотрю «Гражданина Кейна»».

Да? (Улыбается.)

То есть они посмотрели один фрагмент, посмотрят еще один вечером… И я говорю себе: «Почему нет? Оно и к лучшему. Смотреть фрагментами — тоже очень хорошо».

Да.

В сущности, вы ведь это и делаете?

Да, но главное потом осмыслять увиденное.

Так можно долго проживать фильм. Сказать себе: «Я буду смотреть «Гражданина Кейна» в течение недели, возвращаясь назад…»

Нет, потому что в этом слишком много преднамеренности. Надо смотреть, когда есть необходимость. Недавно я смотрел фрагмент «Великолепных Эмберсонов», которых я очень люблю. Мне это надо было, потому что я использую небольшой кусок оттуда в новом фильме. Я вспомнил об одной актрисе из уэллсовской труппы в театре «Меркьюри» — Агнес Мурхед, которая играет в «Эмберсонах» тетю. В какой-то момент у нее случается истерика. Я хотел переслушать эту истерику, звук этой истерики, поэтому и посмотрел фрагмент «Эмберсонов». Это моменты истории. Это, как я говорю в «Книге образа», археология.

Я считаю, что картины должны циркулировать.

И эта сцена истерики оказалась такой же сильной, какой вы ее помнили?

Да.

То есть вы нашли то, что искали?

Да-да, абсолютно. Иногда мы ищем, воображаем себе движение камеры, о котором кто-то рассказывал, а это оказывается совсем не то. (Смеется.) Но иногда это именно то, что надо. Можете пересмотреть этот момент, если хотите. Это во время ее ссоры с племянником после смерти матери. На самом деле она была влюблена в Джозефа Коттена…

Эта манера перебирать фрагменты книг, фильмов и музыки парадоксальным образом сближает вас со студентами киношкол через культуру cherry picking, как это называют англичане: пойти в интернет и искать направо и налево. Это очень близко к тому, что вы делаете.

Может быть. Может, это и лучше, чем IDHEC в свое время или FEMIS (французские киношколы — прим. пер.). Хотя я не уверен.

Нет, я не это пытаюсь сказать. Просто у меня такое впечатление, что, как и метод «воображаемого музея» Мальро, эта ваша манера отсматривать вещи, имеющие различную природу, хорошо согласуется с тем, что они делают.

Брессон тоже говорил: «Сближайте вещи, которые не имеют друг к другу отношения» или «которые априори не имеют…» — не помню точно, как он сформулировал. С этой точки зрения, его книга была для нас настольной.

Это как если бы кино было тюбиком клея, позволяющим склеивать живопись, литературу…

Да.

…вещи, которые, по идее, не должны держаться вместе, но они держатся.

Да, но это мало кому интересно. Люди предпочитают более точные вещи. В духе фильмов Клода Соте, которые крепко сделаны. Их периодически показывают по телевидению, и я могу предпочесть фильм Соте некоторым другим, но я не выдержу еще одного на следующий день. (Смеется.) Они должны задаваться вопросом, что они делают. Возможно, даже Ньепс не спросил себя: «Почему я хочу воспроизвести воспоминание об этом?» Даже Платон не задал себе этого вопроса. Он сделал пещеру, но потом позволил… Хотя это не он, это Сократ — сам-то Платон был против, но, с другой стороны, это же он придумал Сократа. (Смеется.) А когда он еще и захотел это зафиксировать, получился двойной ход. То есть мало того, что это копия, так ее еще и надо зафиксировать. И не оригинал зафиксировать, а копию. В этом есть что-то извращенное. Потому что фиксацией оригиналов занимаются только музеи. Да и то не оптимально. Я считаю, что картины должны циркулировать. Пусть под охраной, неважно… Делакруа, Сезанн — они неделю висят в одном месте, неделю в другом. Сорок недель в Швейцарии, а потом едут в другую страну.

Это немного напоминает проект «Книги образа»: нужно, чтобы фильм путешествовал, перемещался — и по таким местам, которые не предназначены для кино.

Да, немного, но это не одно и то же.

Можно было бы делать выставки у себя дома.

Нет, их слишком много… Это должно быть какое-то отдельное место — поляна, маленький театр Если придет всего двенадцать местных жителей, пусть так. И как в случае с картиной того художника… Мы так и не вспомнили, как его зовут… (Смеется и смотрит на Араньо.)

Вспомнили! Эме Паш. Когда вы говорили про Coop, мне вдруг вспомнилось. Сам не знаю почему.

«Эме Паш» — это книга Рамю.

Да-да, конечно.

Я не все у него читал, но эта мне нравится. Она меня немного вдохновила. Так вот, по примеру Паша, мы решили устроить показ в кафе3, рядом с телевизором. Но такое можно сделать только один раз.

3 По всей видимости, речь идет о показе «Книги образа». На каннской пресс-конференции Годар говорил, что «идеальным был бы показ в кафе». А в его совместном с Анн-Мари Мьевиль фильме «Свобода и родина» сообщается, что «большую картину» Эме Паша «еще сегодня можно увидеть в задней комнате «Кафе дю Марше» в Ролле, у Манигли».

Жан-Люк Годар. Пылкая надежда

Большое спасибо! Если вы позволите мне высказаться в более аффективном ключе: вы нам очень дороги. Будь я в меньшей степени протестантом и кальвинистом, я бы даже сказал: «Вы мне очень дороги». И не так смущался бы. Мы надеемся, что у вас все в порядке. Судя по вам, так оно и есть. Я сохраню эту маску. И мою улыбку.

Читайте также

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой

-

Кризис как условие