«Друзья и годы». Судьба фильма

Сценарий запустили в производство в 1963 году. Автор — Леонид Зорин. Его пьеса шумно шла в Александринском театре. Я был очарован спектаклем, но видел, что для кино это подходит больше: временной отрезок с 1934 года по наши дни давал возможность создать атмосферу. Мы с Зориным начали работать, приспосабливая пьесу к кинематографу. Писали долго, года полтора. Работа была большая, но в радость. Одно наслаждение. Никаких сложностей и в процессе съемок не было, мы были предоставлены сами себе: юг, море, Коктебель, Феодосия, свобода. Мы были бесконечно молоды, все влюблены друг в друга — актеры в нас, а мы в актеров. Часто говорят, что кинематограф или театр — это любовь. Это не просто фраза, это правда.

А потом мы привезли материал, смонтировали. И были первые просмотры. Оглушительный успех, Товстоногов, Гранин, Смоктуновский, Наташа Макарова… Они во время рабочих закрытых просмотров стояли, по полчаса нам хлопали, и мы не знали, куда деться от восторга. Этот шум дошел до Ленинградского обкома.

На первом этаже Смольного был концертный зал, который все знали. Купель — окунут тебя и вытащат. Или ошпаренным или… Кого-то эта комната делала народными артистами, давала дачи, дома, жизнь. Но я этих режиссеров не знаю. Знаю тех, для кого все после нее заканчивалось. Как туда входили? Ты входишь, и перед тобой — памятник Ленина, а потом на каждой ступеньке проверяют документы: один, второй, третий, пятый, и ты, конечно, цепенеешь.

Формула была такая: Ленинград — особый город. Другим можно, но ты же — ленинградец.

Когда мы привезли свою картину в этот зал, она еще называлась «Карьера». И вот входят наши обкомовские зрители, переговариваются шумно. Садятся. Подымается Головань [Ирина Головань — главный редактор «Ленфильма» — прим. ред.], которая что-то щебечет по поводу того, что, извините, мол, показываем еще неготовое. Все почему-то перепуганы были до полусмерти. Где-то на третьей или четвертой части поднимается силуэт на фоне экрана, это был Толстиков [Василий Толстиков — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС — прим. ред.]: «Ну хватит, издеваться над нами, прекращайте этот бардак!» Механик ничего не соображает, естественно, крутит дальше, в полумраке мы чего-то переговариваемся, и вдруг проектор все-таки останавливается. Наступает неловкая пауза. В те времена были прогрессисты и были реакционеры, и вот кто-то из прогрессистов говорит: «Там дальше лучше будет». Директор студии Киселев [Илья Киселев — директор «Ленфильма» с 1962 по 1972 год — прим. ред.], который до этого сидел в тюрьме и уже видел свою новую Колыму, подтверждает: «Вы знаете, мы ему говорили, но он ведь такой! Но я даю вам слово, к концу все рассосется». И тут уже кто-то из яростных добавляет: «Давайте допьем эту чашу до дна, чтобы потом нас не упрекали, что мы не досмотрели. Потерпим?» Дальше начинается полное безобразие. Толстиков поднимается, но не дает команду гасить свет, все шумят, кричат. Ничего не рассасывается.

И вот заветное слово «конец». Крик: «Вы положите партбилет!». Не нам — нашим руководителям. Нас будто не существует, на нас даже не смотрят. Нас просто нет. Решение — смыть пленку, в Москву не везти. Ведь у нас в Ленинграде прежде, чем в Госкино везти, обком должен был разрешить. Формула была такая: Ленинград — особый город. Другим можно, но ты же — ленинградец. Ты должен быть кристальным.

После сеанса у Киселева отказали ноги, его поволокли на выход. Здоровый, веселый, боксер, не может идти. Он как-то ругнулся на меня. Головань, маленький воробышек, была стоически последовательна. Потом была палка какого-то боевого генерала с орденами. Он нас возненавидел. Рабочий нес коробки от механика, и генерал со всего размаха палкой по коробкой вмазал, коробки катятся, раскрываются, и пленка — змейкой. Генерал — из общественного актива.

Герман перед каждым своим фильмом смотрел «Друзья и годы», и говорил, что весь «Ленфильм» вышел из этого фильма, просто бредил этим.

Мы вышли на морозный воздух. На улице зима, ночь. Мы загрузили коробки. На руках билеты в Москву. Что делать? Директор картины у нас был абсолютный ортодокс, член парткома, полковник царской армии, кавалерист Неелов Николай Сергеевич. Казалось, если он поедет в Москву, его расстреляют в первую очередь. И вот Неелов говорит: «Друзья мои, нам же не сказали вот так вот прямо не ехать!» Оператор Розовский поддерживает: «Действительно. Рванем и все». Неелов: «Другого я не вижу». Он правильно рассудил. Ведь все деньги повесили бы на него. У него хватило понимания и смелости. Это все происходило в 1965 году.

Едем в Москву. Конечно, поддали по пути. Приезжаем рано — никто еще ничего не знает. Фильм смотрят Кулиджанов и начальник главка Чекин. Кулиджанов: «Покажем съезду партии. Это огромное событие. В одном ряду с «Председателем» и «Коммунистом». Это настоящая правда. Это талантливо. Поздравляю». Только потом Чекин узнал про обком и спросил: «Что же вы не сказали, что вас в Смольном уничтожили?»

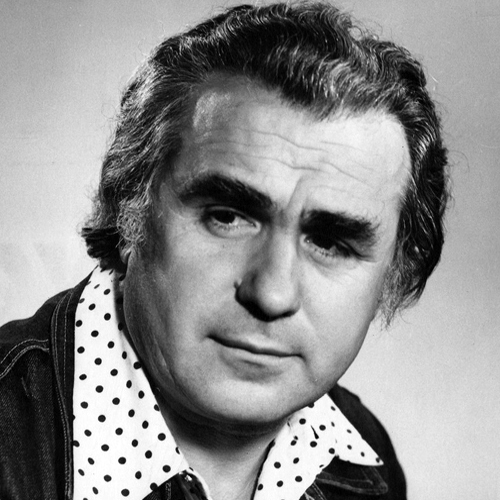

Виктор Соколов: За кулисами

В итоге фильм сдали порезанным. Выбросили еврейский вопрос. Той картины больше нет. Мы, идиоты, не догадались сохранить старую копию. Где-то в марте 66-го состоялась премьера в московском Доме кино. Сенсация: нас приняли на ура, фильм имел огромный резонанс. Нам дали большую рекламу, большие кинотеатры. Фильм посмотрели 13 миллионов. Социалку, политическую картину! Да, ее сильно обработали, она шла беззубая, но на Невском были плакаты «Друзья и годы». На трамваях — реклама. Публикации были великолепные. Ни одной плохой рецензии. А для студии она стала эмблематичной. Герман перед каждым своим фильмом смотрел «Друзья и годы», и говорил, что весь «Ленфильм» вышел из этого фильма, просто бредил этим.

Но обком так и не простил картину. О «Друзьях и годах» в Смольном сказали «очернительство». А Романов, когда смотрел, слился с диваном, и после просмотра сказал одну замечательную фразу: «Ну, что же это такое! Какая бедность реквизита! Столько раз одни и те же часы!»

Интервью — Любовь Аркус

Обработка — Василий Степанов