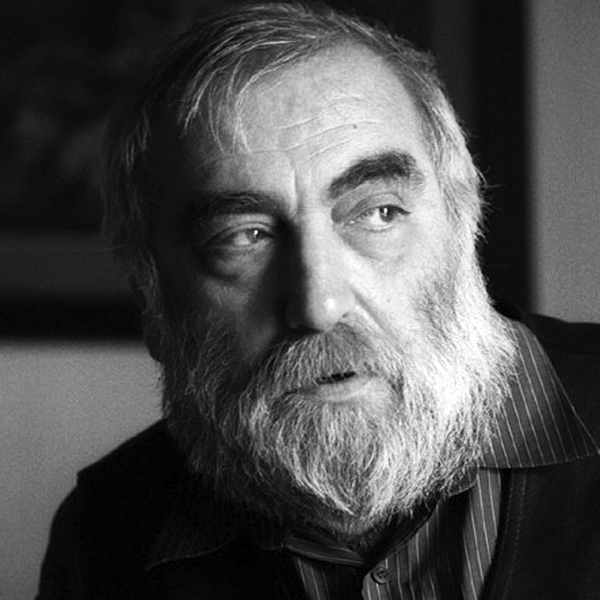

Памяти Сергея Добротворского

Сергей Добротворский

Предлагаемая вашему вниманию книга имеет двойное значение и, соответственно, назначение: художественно актуальное и мемориальное. Друзья безвременно ушедшего из жизни киноведа и критика (а также сценариста) любовно собрали и подготовили к изданию том теоретических статей, эссе, эссеистических миниатюр и газетных заметок за немногие, но редкостно продуктивные годы творчества, сделав тем самым то, чего не успел или из скромности не захотел сам автор. Получился актуальный и, несомненно, блестящий труд: история кино за весь без малого век его существования, учебник кинокритики, хрестоматия культуры мышления и стилистического мастерства.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с трудами Добротворского, — поразительная эрудиция их автора. По-видимому, мировой кинематограф он знал наизусть — с точностью до картины, все мало-мальски значимое в нем — с точностью до эпизода, а лучшую тысячу лент — с точностью до кадра. Знал — то есть держал не в пассивной памяти, а в активной, — и его умение выстраивать ассоциативные цепочки, наводить логические мосты, производить парадоксальные сближения (Гайдая с Хичкоком, чтобы ограничиться примером), оставаясь в рамках убедительного и достоверного, вызывает восхищение и, в свою очередь, заставляет провести одну-единственную параллель: между Добротворским и (в лучшие годы) культурологом и филологом С.С. Аверинцевым. Дело здесь, понятно, не только в эрудиции, но и в культуре мышления, в культуре развития мысли, если уж быть точным, и, не в последнюю очередь, в суховатом, как золотая латынь, слоге. Последнее утверждение нуждается, правда, в уточнении: суховатый анализ пересыпан эмоциональными блестками, экспрессивные всплески составляют вещество, из которого сделаны эссеистические миниатюры.

Главная теоретическая новация Добротворского вынесена в название книги: кино на ощупь. Это и формальное (оно же, впрочем, сущностное) открытие, и метод. Главная особенность — и главная трудность для составителей книги — заключается в природе создания этих замечательных текстов, написанных в разные годы для повременных изданий, причем повременных изданий с резко разнящейся аудиторией. Понятно, что в «Сеанс», «Искусство кино» или «Киноведческие записки» Добротворский писал не так, как в щегольской «Коммерсант»; понятно, что в книге не обошлось без повторов; понятно, наконец, что одни материалы созданы по внутренней потребности, иначе говоря, по вдохновению, а другие — по принципу (для человека, сотрудничающего с газетой обязательному) «вдохновение значится на афише», то есть приурочены к юбилейным датам, а то и просто вызваны необходимостью вовремя сдать очередную «колонку». Но нет худа без добра: повторы и полуповторы (так называемые, эксклюзивные версии), воздвигнутые на прочном фундаменте личной истории и теории кино и адресованные разной целевой аудитории, придают книге симфоническое звучание, превращая ее в своеобразную и беспримерную фугу. Так можно — а значит, так и надо — писать о кино, так надо его знать, чувствовать, так надо о нем думать.

Руководствуясь личной историей и теорией кино, Добротворский не останавливался ни перед восторженно позитивными, ни перед резко негативными оценками (последнее, правда, случалось значительно реже), взяв и выдержав курс на непредвзятую субъективность. Петербургский патриотизм был, пожалуй, единственным ограничителем этой непредвзятости, но только очень внимательный читатель различит это в тексте. Остальным подскажу: когда Добротворский хвалит, ему, бесспорно, нравится, когда ругает — ему, бесспорно, не нравится, когда безоценочно анализирует — ему, скорее всего, не нравится тоже, но как не только кинокритик, но и киностратег он по тем или иным причинам предпочитает своего недовольства не обнародовать, он «просто» анализирует, а умный поймет и так…

Эти тексты — эталонный образец непредвзятости в сочетании с ангажированностью. С ангажированностью двумя вещами — самим по себе кинематографом, воспринимаемым как великая, а главное, живая традиция, и петербургским патриотизмом. Середина девяностых, на которую пришелся пик кинокритического творчества автора книги, — время для кино и, разумеется, не только для кино смутное; время, когда вектор восприятия — оптимистический или пессимистический (стакан наполовину полон или наполовину пуст) — был особенно важен; время, когда разрушать и осмеивать было куда легче — и казалось куда уместней, — чем созидать и проникаться чужими замыслами. И тот факт, что Добротворский оказался на стороне созидателей (созидателей, подчеркну еще раз, а вовсе не победителей) и провел эту линию последовательно и непреклонно, сам по себе заслуживает восхищения. Конечно, у него была «говорящая фамилия» — но, должно быть, тем труднее эту фамилию оправдывать.

Я лично не был знаком с Сергеем Добротворским и избегаю поэтому каких бы то ни было суждений и оценок, кроме тех, что вытекают из чтения данной книги, с которой мне довелось ознакомиться в рукописи. Желающего узнать об авторе книги большее отсылаю к 16-му выпуску журнала «Сеанс», посвященному его памяти. Хотя за художника прежде всего говорят его труды.

Труд Сергея Добротворского перед вами.

Виктор Топоров 24 мая 2001 года.

Сергей Добротворский

Станислав Зельвенский

Сергею Добротворскому повезло со временем, а времени — с ним. Ему выпало писать в 90-е, когда кинематографическое невежество в стране было тотальным, а жажда его преодолеть — не утоленной. Прежде следовало довольствоваться советским искусствоведением — за редкими исключениями идеологически ангажированным и элементарно не владеющим контекстом. И в лучшем случае Садулем и Теплицем — все же изрядно устаревшими, — купленными по случаю в «Букинисте». Вакуум, темнота, ничья земля. Читателю можно — и нужно — было объяснять, кто такой Дэвид Линч или Вим Вендерс… не говоря уже о Сэме Пекинпа. Можно было вскрывать целые культурные пласты и собственноручно раскладывать найденное по полкам. По сути, можно было набело писать свою историю кино — великая удача для критика; и великая ответственность. Добротворский, возможно, сам того не желая, создал ни много ни мало киноведческий канон. Его хаотические заметки, написанные не для opus magnum, а к дедлайну в не всегда почтенные газеты и часто по ничтожным информационным поводам, складываются в летопись. После Добротворского писать о Годаре, Джармуше или Сокурове, не оглядываясь на его тексты, на его замечания и интерпретации — невозможно.

Он одним из первых заговорил о кино по-русски: не мертвым академическим языком (которым, безусловно, владел), а живым, ярким, человеческим. Адекватным речи самого кинематографа. Порой — отстраненно-лекторским, иногда — почти разговорным (стоит ли одинаково писать о Сокурове и Тарантино?), но неизменно стилистически безупречным. Тексты Добротворского можно перечитывать бесконечно — редчайшая характеристика для газетно-журнальной критики и очевидное свидетельство того, что это уже не только критика, но и литература. Литература малой, предельно концентрированной, но от того не менее требовательной формы. Ведь любой регулярно пишущий человек знает, что рассказать о чем-то на одной странице бывает куда сложнее, чем на десяти. Добротворский обладал стопроцентным зрением снайпера, равно эффективным на близкой и далекой дистанциях. Ему удавалось мыслить одновременно и в пределах элементарной частицы (кадра), и в пространстве вселенной (всего корпуса кинотекстов). Замечать монтажную склейку — и тут же проводить какую-нибудь ошеломляющую культурологическую параллель. Удивительным образом, доскональное понимание анатомии фильма не мешало ему — что часто бывает с суперпрофессионалами — любить его целиком как биологическое тело, «ощупывать» в самом эротическом смысле этого слова. У Добротворского, при всей его дотошности, получилось не замылить взгляд, не превратиться в энтомолога, сохранить непосредственность восприятия — возможно, даже более важное достоинство для критика, чем насмотренность или солидная теоретическая база. Что с базой было все в порядке, нечего и говорить — это очевидно в каждом абзаце, а недоверчивые могут обратиться к нескольким теоретическим текстам (в первую очередь, к лекции «Кино: история пространства»). У Добротворского был собственный, не заимствованный взгляд на историю кинематографа. Верны ли его выкладки, справедлива ли его методология, его подход, его система ценностей — можно спорить, если хватит запалу. Несомненно то, что эта система абсолютно внятна и внутренне логична. И всякий раз, когда у Добротворского хватает места (в буквальном смысле: пространства для букв, которое в периодике, увы, ограничено), он разворачивает цепочку мыслей полностью. Продолжить эту цепочку не представляется возможным: кажется, что он перебрал все звенья, додумал до конца.

Для Добротворского характерен метод, позднее ставший в отечественной публицистике почти общим местом и приписываемый постмодернизму в вульгарно-обывательском значении (сам он в одной из ранних статей с обычной меткостью припечатывает постмодернизм как «мировоззрение, объяснившее все, но не объясняющее ничего»), но в гораздо большей степени свидетельствующий об энциклопедической образованности автора: стремление уйти от иерархии, воспринимать пространство киномифа как единый текст. Так рождаются хулиганские концепции (например, разбор фаллической символики в «Чапаеве»), диковинные компиляции и хлесткие парадоксальные сравнения. Едва ли в уподоблении фильма «Doors» «Композитору Глинке», Эльдара Рязанова — Фрэнку Капре, а Леонида Гайдая — автору «Психоза» стоит видеть искру гениального прозрения. В конце концов, если бы во времена «Кавказской пленницы» существовала вменяемая критика, кто-то наверняка додумался бы до такого раньше. Но нет же, не существовала, не додумался — зато теперь можно испытать почти физическое удовольствие, наблюдая, как Добротворский волюнтаристски двигает фигуры по доске, составляя свои самоценные этюды.

Несмотря на всю рациональность, порой граничащую с механистичностью, критик ни на минуту не перестает быть зрителем. Тексты Добротворского именно потому бесконечно обаятельны, что их автор никогда не приносит эмоции в жертву трезвости рассудка, оставаясь, конечно, романтиком. Человеком с мировоззрением и ясным, чувственным и пристрастным взглядом на жизнь. Это особенно заметно, когда Добротворский пишет про «новую волну»; в трогательно последовательной апологии петербургского некрореализма (тоже, как ни странно, движения скорее романтического); просто на уровне метафорики (наугад: «Иннокентий Смоктуновский, безусловно, был чем-то клавишным (космос во взгляде, хрупкие пальцы, прищур, клочковатая седина). Олег Даль — флейтой, испытывающей боль от каждого прикосновения…»).

В том, что этот сборник — не законченное, подвергнутое авторской правке произведение, а бережно хронологически составленные архивные материалы, кроются не только минусы, но и плюсы. В газетных заметках, пришедших из десятилетия, уже осмысляемого как ретро, лучше, чем где-либо, сохраняется дух времени. Вот автор сокрушается по поводу отечественного малокартинья и засилья В-продукции (в какой еще книге найдется место для упоминания фильмов «Дрянь» и «Палач»); вот пишет о людях, которых уже давно нет и о которых поэтому теперь никто так не напишет; вот освещает «мини-фестиваль лицензионного видео «Домашнее кино»” — что за оказия? … Вдумчивый читатель в неизбежных повторах увидит не только воспроизведение, но и развитие некоторых авторских идей — повторение, впрочем, тоже бывает не лишним. Наконец, почему-то очень приятно находить в безупречных текстах неточности. Вот, к примеру, за год до написания чудесного «Jim Jarmusch. cool», в не менее замечательной заметке про Вима Вендерса, Добротворский, очевидно, посмотревший «Страннее, чем рай», походя обзывает Джармуша венгром… Говоря об ушедших, трудно избежать пафоса. Очевидно, что книга Добротворского в некотором смысле оправдывает саму профессию кинокритика — отчасти скомпрометированную дилетантизмом, отчасти вымирающую благодаря объективному развитию информационных технологий. Этот сборник доказывает, что критик может быть не просто медиатором между фильмом и зрителем, и уж тем более не разновидностью пиар-агента — а самостоятельным и самодостаточным мыслителем, одним из субъектов многоголосого кинопроцесса, величиной, чье значение не ограничивается пространством газетной полосы. Человеком, чье нередко ошибочно понимаемое профессиональное призвание — не критиковать, а критически мыслить. Верить, что страсть к кино заразна, вероятно, — пустой идеализм: как можно научить любить? Но научить понимать его — можно, научить думать о нем — можно. «Кино на ощупь» в этом смысле — идеальный учебник.

Читайте также

-

Gransino Zet Uitgevers Naar Nieuwe Partnerschappen

-

А был ли мальчик? — Портрет Александра Яценко

-

«Такой именно день» Клавдии Коршуновой, премьера фильма

-

Сеанс-дайджест № 210 — Февраль 2026

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым