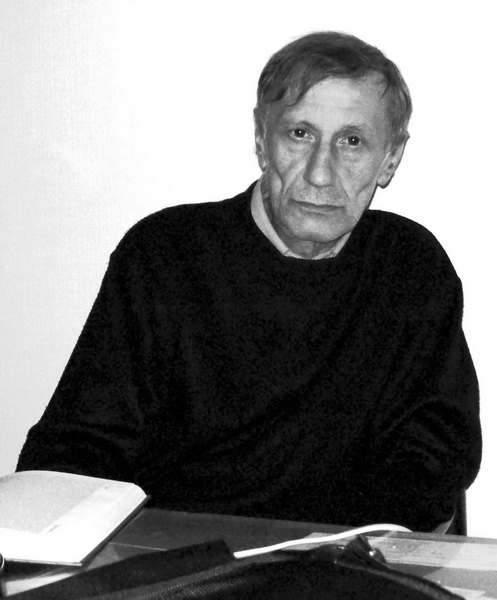

Глухая балерина — Из книги Бориса Тулинцева «Нестертые следы»

Мы выпустили «Нестертые следы» — сборник ранее не публиковавшихся очерков искусствоведа и поэта Бориса Тулинцева, черного романтика эпохи застоя. Мы решили выложить на сайт один из этих текстов, «Глухую балерину» — автобиографический рассказ о детстве в Ленинграде 50-х и запомнившихся на всю жизнь старушках.

Нестертые следы купить

Такого кота никто больше уже не увидит, он был единственный в своем роде, громадный и совершенно белый, белый как смерть. И он был вечно неподвижен, потому что был стар, надменен и почти превратился в одну из подушек, среди которых лежал на диване… Лет ему было, наверное, шестьдесят, а может, и больше; мне он казался ровесником тех старух, у которых жил, должно быть, с довоенных времен, — ну словом, теперь уже не бывает таких долгожителей-котов, таких белых, как оцепенение и как смерть. Хозяйка его, Зинаида Федоровна, много курила, и всегда «Беломорканал», дочь ее, Лидия Антоновна, курила не меньше, и тот же «Беломор». И они всегда жили вместе друг с другом и вместе с котом.

И Зинаида Федоровна, и Лидия Антоновна помнили лучшие времена, — это когда у первой был собственный выезд и дом, где теперь она занимала даже не квартиру, но вместе с дочерью одну только небольшую комнатку; у второй был муж, молодой человек на коричневой фотографии. Я эту фотографию видел и помню только, что молодой человек был как все в 1930-е годы, то есть что у него был пробор. Но он погиб на войне вместе со всеми и со своим пробором.

Их я назвал про себя старухами и запомнил навсегда. Много лет в детстве и даже в начале юности я к ним приходил и просиживал в их обществе долгие и бесполезные часы, и это, скажу наперед, плохо кончилось для меня. Жили они на 5-й Советской улице, близко от греческой церкви, в которой, насколько я помню, уже тогда никто никому не молился. Когда эту церковь снесли, чтобы построить на ее месте здание нынешнего концертного зала, один поэт, очень тогда молодой и очень талантливый, написал прекрасные стихи, в которых вопрошал — куда мы идем и от чего мы более далеки, от православья или от эллинизма. Мысль глубокая, ибо мы теперь ото всего далеки, но поэт был несправедлив, отдавая предпочтенье бывшей церкви перед нынешним зданием: они, на мой вкус, были одинаково безобразны. Я говорю: БЫЛИ, ибо гляжу из очень отдаленного будущего, в котором оба здания не найдут себе места, в котором и мои бедные слова сотрутся, и стихи прекрасного поэта исчезнут. (Хотя белого кота я в этом будущем почему-то вижу.) Кроме того, греческая церковь в Ленинграде и в самом деле никому не нужна была, и воспевать развалины абсиды можно было только из юношеского снобизма.

Старухи не были особенно религиозны, но во что-то таящееся в углу, в глубине образóв, они верили и этого «чего‑то» боялись

Теперь мне под сорок, как тогда Лидии Антоновне, и я курю тот же «Беломор» и чувствую себя одновременно юношей и стариком… Время толкает меня если не под локоть, то куда-то в грудь, в самое сердце, и мне хочется бежать обратно, к этому дому и к греческой церкви, и увидеть перед собой если не старух, то хотя бы белого кота. Затем и пишу, чтоб увидеть. Но это несчастливое, страшное, поганое желание, оно может стоить мне жизни. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Но, увы, — теперь уже нет ни Машеньки, ни греческой церкви, ни меня в юности, и я гляжу в окно, за которым пустая зима стоит, как призрак…

В церковь старухи не ходили, ни в греческую, ни в какую другую; однако под образáми у них, когда нужно, теплилась лампадка, пылали пасхальные яйца, и еще я помню невыносимые веточки вербы, твердые пушинки, покрывавшиеся каким-то еще дополнительным неприятным зеленым пушком. Старухи не были особенно религиозны, но во что-то таящееся в углу, в глубине образóв, они верили и этого «чего‑то» боялись. Мне в них нравилось то, что в них было от ненастоящего времени, от времени глубоко скрытого, притаившегося как страх за иконой, но готового неожиданно прыгнуть тебе на плечи; нравилось, что жили они вдалеке ото всего, что меня окружало непосредственно, жили, чтоб жить, как комнатные цветы в черепичных горшочках, и как листья этих цветов все-таки живут, несмотря на какие-то дырочки и пятна, так и мои старухи все перемогали, перемалывали ради своего однообразного покойного существования, существования призрачного, но тем более стабильного.

Про старух говорили, что они — «из бывших». В самом деле, в их комнатке запах «Беломора» смешивался с каким-то другим невыразимым запахом, причудливым и постоянным, существующим и обманным, как будто «бывшим». Я этим запахом дышал, словно погружаясь по горло в какую‑то трясину, — так, что оставалась только голова, уже не размышлявшая, пустая, разглядывающая старух как часть их комнаты, как зеленоватые обои и ветхие кресла.

Зинаиду Федоровну помню вечно согнутой за пасьянсом, с поджатыми от напряжения и от старости губами, с видом сосредоточенным и отсутствующим. Я догадывался, что она меня презирала, но не мог быть этим обижен: для меня она была мертва, как кресло, в котором сидела и, очевидно, презирала меня как часть современного мира, как и должно старое кресло презирать новенький пахнущий клеем и краской стул. К тому же своего ко мне презрения Зинаида Федоровна никогда не обнаруживала прямо, и это не из деликатности, которой в ней не было, а из какого-то благоприобретенного смирения. После революции она еще пыталась жить полной жизнью и даже играть Любовь Яровую в любительском спектакле, но жизнь постепенно теснила ее, и, приспособившись к тесноте, к маленькой комнатке в бывшем собственном доме, она, естественно, стала презирать весь остальной мир в его непрекращающемся движении к никому не ведомой и никому из смертных одиночек, безусловно, не нужной конечной цели. В этом предварительном смирении или смиренном презрении проявилась единственная сила совсем уж окаменевшего ее характера. Зинаида Федоровна абсолютно подчинила себе Лидию Антоновну, сделав ее такою же старухою, какой была сама, как бы младшей своей сестрой, прислугой и тенью.

Смерть такую подводит черту, что уж не поймешь, где был порок и куда скрылась добродетель

В двух небольших окнах их комнаты не было ничего, кроме других окон на оглохшей от старости стене, не было неба, и солнечный луч, иногда проникавший из бесконечного мира, дотрагивался до угла комода или до подлокотника кресла, весь наполнялся танцующими пылинками и становился лучом пыли. Мне тогда нравилась эта пыль, растворявшая солнце, морок, который с виду был идеальным порядком, кладбище старой мебели, в котором старухи передвигались, как призраки, но больше всего нравился мне белый кот, этот оцепенелый хранитель уюта, надменный долгожитель и приживальщик, властитель старухиных дум… У старух и кроме меня бывали гости. Я запомнил какого-то джентльмена лет под шестьдесят, безволосого, но вроде не лысого, не то чтобы толстого, но и не очень тонкого. У него были голубые слезящиеся глаза, в молодости он увлекался Северяниным, а сейчас, наверное, давно помер, лежит себе под землей вместе со своим кумиром. Чаще других, и уж гораздо чаще меня, приходила к старухам самая близкая их подруга, глухая балерина. Она была почти совсем глухая, но старухи умели с ней разговаривать. В молодости она действительно была балериной, танцевала одновременно с Гельцер или там… Люкóм, была знакома с Глазуновым и с Кустодиевым, который собирался ее написать, но не написал. Оглохла она, кажется, оттого, что в театре случился пожар, а может быть, какой-нибудь подвыпивший матрос в 1918 году схватил ее за волосы и проволок по Загородному проспекту от Пяти углов до Владимирской площади. Точно не скажу, но балерина была на всю оставшуюся жизнь испугана, хотя она долго прожила именно благодаря своему испугу, который навсегда застыл на ее удлиненном долгоносом лице. Однако конец глухой балерины, случившийся через несколько лет, когда я уже пересилил себя и перестал посещать старух, и о котором я еще расскажу, был страшен; ее испуг относился не только к прошлому, но также к подстерегавшему ее бездну лет будущему…

Жизнь всех нас обманывает, так или иначе… Глухую балерину Зинаида Федоровна презирала, презирала совсем уж откровенно, и притом именно за глухоту, делавшую ее, по мнению Зинаиды Федоровны, бесконечно нелепой и неприспособленной к действительности, в которой, что ни говори, следует держать ухо востро.

Пожалуй, только у старух я чувствовал себя в безопасности, по крайности голова моя выглядывала из трясины и была хотя и пуста, но цела

Глухая балерина обычно сидела за столом прямая как палка, говорила громко, иногда как-то взвизгивая и при этом быстро переводя бесцветные глаза с одного лица на другое, словно ожидая немедленного ответа от каждого. Зинаида Федоровна отвечала первая, близко склоняясь к ее уху и злобно чеканя слова, так что глухая балерина иногда даже вздрагивала. Любимым развлечением Зинаиды Федоровны было рассказать глухой балерине какой-нибудь анекдот, чтобы показать присутствующим бесконечную тупость своей подруги и подчеркнуть полнейшее отсутствие у той чувства юмора. В такие моменты Зинаида Федоровна начинала демонстративно смеяться сама, а глухая балерина, недоумевая, испуганно глядела ей в лицо, ибо все, что вызывало в других людях смех, казалось ей страшным или недосягаемым. Кажется, она совсем даже не знала, что анекдоты должны вызывать смех, и воспринимала их в лучшем случае как описание конкретных жизненных ситуаций, а в жизни ведь возможна любая нелепость.

Да, все в жизни обманываются, но и после смерти человек оказывается обманут близкими ему людьми, а если он жил для человечества, трудился для блага общества, то еще неизвестно, как скажутся результаты его труда после его кончины. Смерть такую подводит черту, что уж не поймешь, где был порок и куда скрылась добродетель, что следует наказать и в котором из двух миров, а также который из них лучше. Всего этого и Зинаида Федоровна, конечно, не понимала, хотя и была из бывших, но все-таки хорошо было иной раз сидеть в том омуте на 5-й Советской, пусть кругом бушевала весна, выплескивая окна домов наружу, а прекрасный поэт читал своим поклонникам и покровителям новые стансы…*

Но к отпеванию ближе была глухая балерина; она это нутром чувствовала и изредка сильно плакала

Пожалуй, только у старух я чувствовал себя в безопасности, по крайности голова моя выглядывала из трясины и была хотя и пуста, но цела. Да и мог ли муж Лидии Антоновны, павший, так сказать, смертью храбрых, мог ли этот храбрец с пробором предположить, как уютно будут существовать его жена и теща после геройской его кончины? В нашей жизни и смерти всегда заинтересован кто-то невидимый, хотя чаще всего вполне реальный, существующий, может быть, близкий. Один, умирая, освобождает родственникам квартиру, и ведь все равно освобождает, даже если у него не было родственников, другой, злобный и несговорчивый, дает кому-нибудь возможность получить ученую степень, третий оказывает своей смертью услугу целой группе людей — если не всему прогрессивному человечеству… Потусторонний мир? — но ведь был же я в потустороннем мире, в тесной комнатке на 5-й Советской, возле воспетой, но, увы, давно не существующей, а стало быть, в высшей степени потусторонней, греческой церкви.

«Прекрасно помню, как ее ломали…»

Нет, я не помню, но глухая балерина, видевшая это безобразие своими глазами, орала об этом так, что у всех ее слышавших на какое-то время заложило уши. Зинаида Федоровна тогда на нее рассердилась и даже пролила свой чай, — она слишком близко придвинулась к самому уху глухой балерины, чтобы втолковать этой дуре, что и без греческой церкви можно прожить, что греческая церковь была для нее вроде какой‑нибудь синагоги, бельмом на глазу, да и под носом, и что ее, Зинаиду Федоровну, отпевать будут в Морской, где она в 1909 году обвенчалась с Антоном Павловичем. В церковь не ходила, а об отпевании думала. Она даже сказала тогда, что в этом прискорбном случае посетит церковь впервые после замужества, сказала и усмехнулась, чуть-чуть стыдливо… Но к отпеванию ближе была глухая балерина; она это нутром чувствовала и изредка сильно плакала. Сперва у нее слегка увлажнялись глаза, и она начинала с собой бороться, но так как это было бесполезно, то и опрокидывалась вдруг вся на спинку кресла и уже неудержимо безутешно рыдала и корчилась, и лицо ее сморщивалось, как губка, которую жмут, и если к этому добавить, что волос у нее после несчастья почти не осталось, то тут уж портрет рыдающей глухой балерины и готов будет. И то сказать, глухая балерина проделывала это редко, а Зинаида Федоровна в такие моменты по-христиански ее жалела, тем более искренно, что и сама догадывалась, что жить глухой балерине меньше, чем ей.

Я втиснут в толпу, навсегда растворившую в себе это любимое мною лицо

У Зинаиды Федоровны вся ее духовная и душевная деятельность заключалась в толковании снов, своих, глухой балерины и, черт его знает, может быть, даже и белого кота, в бесконечных и всегда оправдывающихся предчувствиях относительно знакомых, полузнакомых и всех продавщиц в близлежащих магазинах, а также в воспоминаниях, не слишком сентиментальных, но неизменно волновавших всех, не исключая и меня. Об ее Антоне Павловиче, умершем от испанки, когда многие от испанки умерли, я помню, что он служил в двух армиях, сперва в Белой, но зато потом в Красной. И еще: когда у них реквизировали ценности, благородный, скромный и деликатный Антон Павлович проявил отчаянное упрямство, пытаясь сохранить за собой одну из картин. Это был, рассказывала Зинаида Федоровна, роскошный, артистически написанный этюд художника Генриха Ипполитовича Семирадского к его знаменитой «Фрине на празднике Посейдона». Сама картина своевременно попала в Русский музей Императора Александра III, но этюд, изображавший одну только обнаженную героиню во всей ее целомудренной женской прелести, хранился в семье Антона Павловича и висел во второй гостиной между зимним пейзажем академика живописи Ю.Ю. Клевера и одной из прелестных не то боярышень, не то селедочниц кисти другого академика, Константина Маковского. Знатоки уверяли, что этюд Семирадского гораздо сильнее самой картины, что художник в нем свободней, раскованней, кроме того что одинокая Фрина вызывает более сильное чувство умиления, чем та, которая на грандиозном полотне окружена пестрой толпой. Антон Павлович и сам это понимал не хуже знатоков, к тому же этюд этот был не куплен, а подарен родителю Антона Павловича самим Генрихом Ипполитовичем, приходившимся ему каким‑то родственником. Сохранить картину не удалось, но для Зинаиды Федоровны воспоминание о Фрине было, наряду с воспоминаниями о Любови Яровой, одним из самых волнующих. Ввиду таких воспоминаний и самоуважение у Зинаиды Федоровны было титаническое. Многие не выдерживали, боялись одного ее взгляда — особенно же, конечно, Лидия Антоновна и глухая балерина. И в доме, где она проживала, все очень ее уважали, как бы отдавая дань бывшей домовладелице. Однажды я видел у Зинаиды Федоровны немецкую новогоднюю открытку с выпуклым и позолоченным Дедом Морозом; на обороте этой открытки я прочел, что жилищный комитет и правление красного уголка сердечно поздравляют Зинаиду Федоровну с днем ее ангела. Глухая балерина ни одного поступка не совершила без санкции своей подруги, и это с тех пор, как они подружились и познакомились при обстоятельствах, о которых Зинаида Федоровна рассказывала как-то двусмысленно.

Она никогда не видела свою подругу на сцене, а если и видела, то помнить этого не могла: глухая балерина, покамест она была еще не глухая и балерина, танцевала в кордебалете, всегда изображая какую‑нибудь там вилису. Они повстречались где-то в середине 1920-х годов, когда у Зинаиды Федоровны только что скончался Антон Павлович, вспоминая в предсмертном бреду реквизированный этюд Семирадского, а глухая балерина, хотя и вынужденная покинуть Михайловский театр, все-таки надеялась что-то еще от жизни получить и регулярно посещала косметический салон братьев Вейнингер на Староневском. Она тогда работала машинисткой в каком-то советском учреждении и носила парик, в котором казалась настолько привлекательной, что непосредственный ее начальник сделал ей предложение, но, своевременно узнав от сослуживцев о парике, немедленно отказался. Для глухой балерины это было как театральный пожар или как неожиданный удар в печень. Поклонники у нее в те годы были редки, хотя Зинаида Федоровна считала ее падшей женщиной и в некоторые из дурных минут говорила ей это, прямо глядя в ее бесцветные глазки.

Однажды глухая балерина была приглашена на вечер одним своим знакомым — не очень, правда, близким, так что приглашения она сама как-то там добивалась; человек был интеллигентный, великолепный, по мнению глухой балерины, которого Зинаида Федоровна, как и большинство остальных ее мнений, совершенно не разделяла, даже великий, живший на широчайшую по тем временам ногу. Он еще с дореволюционных времен был знаменит благодаря своей коллекции фарфора, продолжал ее собирать, и она уже, по слухам, не уступала крупнейшей в былые времена сомовской коллекции. На этот вечер приглашена была еще не известная глухой балерине Зинаида Федоровна — с ее покойником собиратель фарфора когда-то вместе учился, вместе и переходил из одной армии в другую. Были знаменитости, в частности актеры, приехавшие из Москвы, из Художественного, а в качестве главного блюда предлагалась задолго приглашенная Анна Андреевна Ахматова, тоже, кстати, из бывших; ее фарфоровая статуэтка недавно пополнила коллекцию хозяина дома. Глухая балерина и Зинаида Федоровна сидели в разных концах великолепно сервированного стола; покамест только представленные друг другу, они вместе внимали Ахматовой и обе, почти восторженная, безумно любившая и поэзию, и Ахматову глухая балерина, и Зинаида Федоровна, в жизни не читавшая никаких стихов, слышали тогда царственный низкий голос:

Все расхищено, предано, продано,

Черной смерти мелькало крыло…

После окончания вечера Зинаида Федоровна и глухая балерина оказались рядом в трамвае, но то было первое, совсем уж предварительное их знакомство. Однако через две-три недели они неожиданно друг для друга столкнулись в другом каком‑то доме, а вскоре случилось так, что глухая балерина в своем учреждении печатала для Зинаиды Федоровны какую‑то справку, а начальник глухой балерины, только что ее обездоливший, явно искал поближе познакомиться с Зинаидой Федоровной, которую увидел однажды в служебное время. Разумеется, она оказалась для этого начальника недоступной. Как при жизни Антона Павловича, так и после преждевременной его смерти Зинаида Федоровна ни на кого не глядела, хотя Антона Павловича никогда не любила особенно-таки страстной любовью. Тогда начальник что-то там придумал, пытаясь лишить Зинаиду Федоровну необходимой для нее справки и даже навредить как-то еще, а глухая балерина вынуждена была принять в этом какое-то там участие. Что, собственно, было, я толком не знаю, но однажды Зинаида Федоровна прямо в присутствии так накричала на глухую балерину, что та растянулась в обмороке, а когда очнулась, то уволилась. С тех пор, кажется, и подружились…

Что это, как поется в знаменитой опере, бред или насмешка?

Боже правый, как близок иной раз к смерти, и даже не подозревая об этом! Между тем смерть, ухмыльнувшись, отходит от него, скажем, налево, огибает сквер с чахлыми деревьями на углу Колокольной и Дмитровского переулка, садится в трамвай и прет до кольца… Что там на кольце происходит — совершенно мне неизвестно и даже неважно, тот человек остается жив, зато какого-нибудь 26-летнего кандидата наук привозят на «скорой помощи» и при этом безо всякого уже сознания, и он погибает, беспомощный и обнаженный, так и не успев сделаться доктором. То, что я перестал посещать старух, случилось как-то постепенно, само собой; я готовился поступать в Академию художеств, рисовал морды гипсовых лошадей и аполлонов, а вокруг бушевала весна, выплескивая окна домов наружу…

Однажды, когда шел дождь, я стоял возле Пяти углов, разглядывая из определенной точки Владимирскую площадь и ее собор; солнечный луч вдруг резко пронизал ненастные облака над пустым, богом и людьми забытым куполом, и я, не покинув своего места, внезапно приблизился к тому, на котором стоял собор, как бывает не только во сне, но в редкие минуты и наяву, взлетел над городом, оказавшись на страшной высоте, прямо над куполом собора. Эта мгновенная благодать моей юности и теперь припоминается мне часто, — несбывшееся предчувствие счастья, обладание миром и городом, любовь, мыслимая только здесь, среди этих улиц, домов, облаков, окон и площадей, любимое лицо, приснившееся мне в детстве, возникшее в этих только местах и любимое от века, от начала начал. Больше нигде не мог я родиться, и мне не надобны никакие другие города и языки, и вот я стою, пригвожденный к месту, навсегда оцепенелый и несчастный, а благодать улетучилась, ибо она мгновенна как сон. Мгновение, от которого на всю жизнь остается тоска как зияющий пробел невоплощенного, как бездна всей промчавшейся жизни. Мгновение, при одном воспоминании о котором чувствуешь себя опустошенным, убитым, несуществующим, но и втайне бесконечно счастливым, а машины «скорой помощи» вырываются из ворот Владимирского собора, прохожие образуют движение, и в нем сущность всех ожиданий и исчезновений. Я втиснут в толпу, навсегда растворившую в себе это любимое мною лицо, сделавшую его недосягаемым для меня, но само пребывание в толпе вечно таит в себе какую‑то надежду, я вдруг оказываюсь на Суворовском проспекте и вижу… нет-нет, не то совсем лицо; я вижу Зинаиду Федоровну, которая выходит из рыбного магазина под руку с глухой балериной. Что это, как поется в знаменитой опере, бред или насмешка?

Я осужден на ВCЕ свои воспоминания, я пригвожден к прошлому, белый кот снится мне по ночам, ему уже 85 лет, и он… [Рукопись обрывается.]

[Приписка:] Хватит, надоело.

Перечитал. Какая пошлятина!

1980

Машинопись. От руки на титульном листе: «Леночка! Поздравляю с днем рождения. 16 февраля 1980. Б. Оставь, пожалуйста, 22 коп. на «Беломор»».

* Полустраничный фрагмент рукописи был автором перечеркнут, но все-таки он заслуживает того, чтобы его прочитали — как стихотворение в прозе:

«Осенью мне нравится уют, весной — пахнущий смертью простор; я люблю весенние стены, которые желты и выпачканы, как кладбищенские ограды. Пригород рвется в город, затопляя его, деревья начинают шумно дышать, и внезапное ликование, радость души оборачивается вдруг провалом беспамятства, полным смятением… Весной я делаюсь суеверен. На углу я выжидаю на трудном переходе, боюсь угодить под транспорт, взгляд мой рассеивается от солнца, но вдруг улавливает: какой-то безобразный старик на меня смотрит. Оказывается, я и сам на него глядел невидящим взглядом, я сквозь него глядел. Но старик глумливо широко улыбается, распахивая полубеззубый рот как ворота в потусторонний мир, и жутко становится от его улыбки, которою он явно нагло мнит меня к себе в гроб… Страшное и веселое время весна. Она естественно чередует самую ветреную легкость с внезапной тяжестью булыжника, и вся она магнит, притяжение, расстояние, неизвестность. Весной я словно еще не рожден, но заблаговременно уже выброшен за борт, в тот самый простор, за который, если когда‑нибудь перейти его вброд, откроется тайна рождения и смерти. Но брод бесконечен, как и эти бездонные вечера со множеством глаз, с полураскрытыми, безвольно улыбающимися ртами, — весь лепет и бред томления, когда тысячи голосов слиты в один».