Отчаянная витальность. Пьер Паоло Пазолини

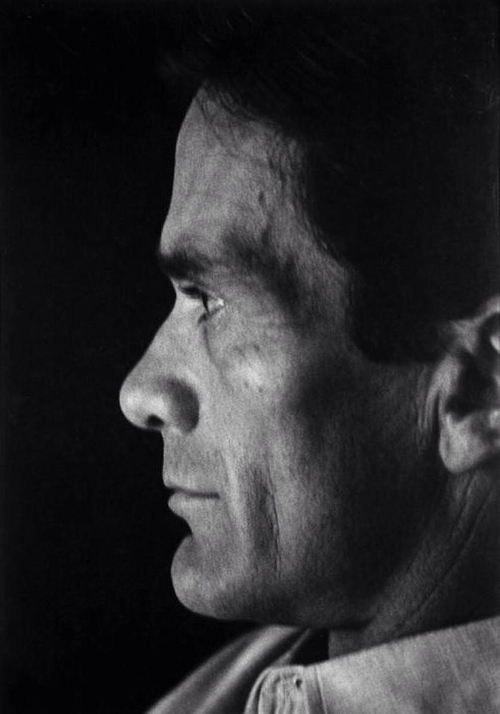

Пьер Паоло Пазолини

I

(Набросок, курсусом на современном жаргоне,

того, что произошло: Фьюмичино, старый

замок и первая настоящая мысль о смерти)

Как в фильме Годара: один

в машине, которая мчится по автостраде

латинского неокапитализма — назад из аэропорта —

[где остался Моравиа, чистый человек, с багажом]

один, «за рулем своего Альфа Ромео»

под солнцем, невыразимым в стихах,

разве что в элегических, ведь оно божественно,

— самое красивое солнце в этом году —

как в фильме Годара:

под этим солнцем кровоточащим, неподвижным,

единственным.

канал в порту Фьюмичино

— моторная лодка, что возвращается незаметно

— неаполитанские матросы в шерстяных лохмотьях

— авария на шоссе, кучка людей вокруг…

— как в фильме Годара — новое открытие

романтизма среди

неокапиталистического цинизма, жестокости —

за рулем

по дороге из Фьюмичино,

а вот замок (какая сладкая

тайна для французского сценариста

под смущенным солнцем —

вековым, бескрайним —

это папское чудище с зубчатыми

стенами и виноградниками безобразной

местности крепостных крестьян)…

— я как кот, сожженный заживо,

раздавленный тягачом,

повешенный мальчишками на смоковнице,

но имеющий в запасе восемь

из девяти жизней,

как улитка, превратившаяся в кровавый комок,

как недоеденный угорь.

впалые щеки, потухшие глаза,

залысины жуткие на черепе,

руки тощие, как у ребёнка,

— неуязвимый котяра, Бельмондо,

«за рулем своего Альфа Ромео»

в логике нарциссического монтажа

выходит из времени и вставляет

Себя:

в образы, которые не имеют ничего общего

со скукой часов кряду…

c медленной сверкающей смертью полудня…

Смерть не в том,

что ты не можешь объясниться,

а в том, что ты уже не можешь

быть понятым.

И это папское чудище, не лишённое

изящества, — напоминание

о сельских сделках помещиков,

по существу, невинных, как невинной

была покорность крепостных —

под солнцем, что —

столетиями,

тысячами полдней —

было здесь единственным гостем,

это папское чудище с зубчатыми стенами,

среди тополей на заболоченном берегу,

арбузных полей, плотин,

это папское чудище, укрепленное

контрфорсами бледно-оранжевыми

Рима, трескающееся,

как этрусские или римские здания,

уже практически невозможно понять.

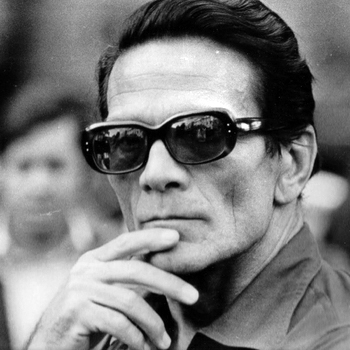

Пьер Паоло Пазолини. Нью-Йорк, 1960-е

II

(Без наплыва, резкой сменой кадров, я изображаю себя

в действии — исторически беспрецедентном —

«культуриндустрии»)

Я добровольный мученик… и

она передо мной, на диване:

план и противоположный план, быстрая смена,

«Вы, — я знаю, о чем она думает, глядя на меня,

теперь средний план по-итальянски,

и все же в духе Годара, — вы тип из Теннесси!»

кобра в шерстяной кофточке

(с коброй-ассистенткой,

скользящей в магниевой тишине)

Вдруг громко: «Скажите мне, что вы сейчас пишете?»

«Стихи, стихи я пишу! Стихи!

(несчастный кретин,

стихи она всё равно не поймёт, поскольку

не смыслит в метрике! Стихи!)

НИКАКИХ БОЛЬШЕ СТИХОВ В ТЕРЦИНАХ!

Понятно?

Вот что важно: никаких больше стихов в терцинах!

Я вернулся в магму, вот и всё!

Неокапитализм победил, и я теперь

на панели

как поэт [всхлип]

и как гражданин [ещё всхлип]»

И тут кобра с шариковой ручкой:

«Как называется ваше произведение?» «Не знаю…

[Теперь он говорит смирно, будто в испуге,

принимая — раз уж согласился

на это интервью — навязанную роль: как же быстро

его наглая рожа

расплывается

в мордочку маменькиного сынка, приговорённого к смерти]

— может быть… «Гонение»

или… «Новая предыстория» (или Предыстория)

или…

[И тут он встаёт на дыбы, вновь наполняясь

достоинством гражданского возмущения]

«Монолог о евреях…»

[Разговор

спотыкается будто бы на слабых долях

хромого восьмисложника: магма!]

«И о чём там речь?»

«Ну о моей… о вашей… смерти.

Она [смерть] не в том,

что ты не можешь объясниться,

а в том, что ты не можешь

быть понятым…

(Если бы только она знала, кобра,

что эту мысль

я вымучил по дороге из Фьюмичино!)

Почти все лирические стихи — те, чья композиция

времени и пространства

происходит — как ни странно — из автомобильной езды…

размышлений на скорости 60–120 километров в час…

с быстрыми панорамами, съемкой с движения

— до или после —

важных памятников или групп

людей, вызывающих

объективную любовь… гражданина

(или пользователя дороги)…»

«Ха-ха — [это кобра с шариковой ручкой смеётся] а…

кто, собственно, не может понять?»

«Те, кого уже нет среди нас».

III

Те, кого уже нет среди нас!

Их новые порывы истории унесли

к другим жизням, а с ними их юную невинность!

Я помню, это было… из-за любви,

захватившей мой скромный пах и карие очи,

мой дом и поле, и свет вечерней зари,

и утренней… в эти милые субботы

фриульские… и воскресенья… И ощущаю я,

что проговорить не имею мочи

то слово, в котором невинные страсти и смерть моя

(в усыпанной примулами сухой канаве,

где деревья золотом ошарашенные стоят,

и дома в тени под высокими небесами).

И помню, как от страшной той любви

я в болезненном крике зашелся,

тоскуя о воскресных днях, когда

«над сынами сынов» будет солнце!

Я рыдал на своей узкой койке в Казарсе,

в комнате с запахом стирки и мочи,

в те воскресенья с их мертвенным сиянием…

Немыслимые слезы! Я оплакивал

не только то, что я терял в тот миг

сияния в мучительном покое,

но еще то, что предстояло потерять! Когда

новая молодежь, которую в те дни не мог представить, —

та, что сегодня носит

белые гольфы и английские курточки

с цветками в петлицах, или свадебные

костюмы, темные, с сыновней нежностью начищенные, —

заполонит Казарсу будущими жизнями,

все ту же, с ее камнями и солнцем,

что озаряет умирающее золото воды…

В эпилептическом порыве смертоносной

скорби я протестовал,

будто пожизненно приговоренный,

запершись у себя в комнате,

ото всех скрывшись,

чтоб кричать, засунув в рот

простыни, прожженные утюгом,

эти простыни родные, семейные,

на которых я пестовал юности моей цветы.

И однажды днем или вечером, я бежал

крича

по воскресным улицам, после игры,

на старое кладбище за железной дорогой,

и там совершал, вновь и вновь, до кровотеченья

самый сладкий акт жизни

один, над земляным бугорком,

где зарыты два или три

солдата — итальянских или немецких,

над их безымянными крестами —

над могилой прошлой войны.

И той ночью, среди сухих моих слез, окровавленные

трупы тех бедняг неизвестных,

одетых в серо-зеленую униформу,

явились внезапно гроздью над моей койкой,

на которой я спал, нагой и опустошенный,

и до рассвета пачкали меня кровью.

Мне было двадцать, нет, ещё девятнадцать —

восемнадцать… и столетие минуло

с моего рождения, целая жизнь прошла

в мучительных мыслях о том, что я никому

любовь свою не смогу отдать,

кроме своей же руки — и травы в канавах —

и кусочка земли на беззащитной могиле.

Двадцать лет: со своей историей человека

и своим поэтическим циклом жизнь завершилась.

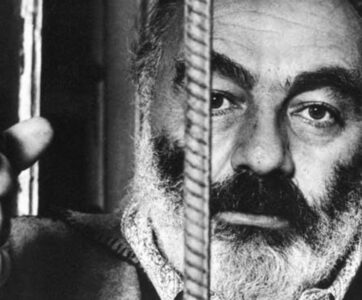

Пьер Паоло Пазолини. 1975

IV

(Возобновление интервью, смущенные объяснения

роли марксизма и пр.)

(Ах, лишь гость я в этом мире!)

Но вернемся к реальности.

[Вот она, на лице явная озабоченность, оттененная

хорошими манерами, ждет в «мутном» кадре,

следуя хорошему тону французского классицизма. Некто Леже]

«Тогда по-вашему, — говорит она в сторону,

грызя шариковую ручку, — в чем состоит

роль марксизма?» И готовится записывать.

«С… аккуратностью бактериолога…. я бы сказал [мямлю,

охваченный позывами смерти]

двигать массами как наполеоновскими, сталинскими

армиями…

с миллиардами аннексий…

так чтобы…

массы, называющие себя консерваторами

[Прошлого], утратили его:

а революционные массы обрели его

и восстановили — своей победой…

Консервативный инстинкт —

вот что сделало меня коммунистом!

Смещение,

от которого зависит жизнь и смерть: из столетия в столетие.

Совершать его медленно, как

сапер откручивает

предохранитель у неразорвавшейся бомбы, и

на миг неясно — останется ли он в этом мире

(с новостройками вокруг, залитыми солнцем)

или будет сметен навсегда:

немыслимое расстояние

между двумя рогами!

Смещение,

которое нужно совершать медленно, вытянув шею,

ссутулившись, напрягая живот,

покусывая губы или щурясь,

как игрок в бочче,

который, изгибаясь, старается выверить

направление толчка, совершить

максимально точный удар,

который обозначит жизнь на столетия».

V

Жизнь на столетия…

Так вот на что

указывал — вчера вечером…

на сжатое на маленьком отрезке его рева —

тот поезд вдалеке…

Ревел тот поезд,

безутешно, будто изумленный существованием

(и в то же время примирившийся, ведь всякий акт

жизни — отрезок, обозначенный уже на линии —

которая есть жизнь сама, чистая лишь в мечтах)

Поезд ревел, и сам тот рев, как действием

немыслимо далекое, за Аппиевыми дорогами

и Ченточелло мира —

сливался с действием другим: случайным

союзом,

чудовищным, нелепым,

настолько личным,

что лишь за линией моих глаз —

возможно, и закрытых — я мог его вообразить.

Мой акт любви. Но затерявшийся

в убогом теле, чудом мне дарованном,

в попытках скрыться, в торопливой

ходьбе вдоль железнодорожной линии, в грязи

полей, возделанных гигантами.

Жизнь на столетия…

как падающая звезда

с той стороны небес руин гигантских,

с той стороны владений Каэтани или Торлония

с той стороны Тусколан и Капаннелле мира —

машины этот рев гласил:

жизнь на столетия…

И всеми чувствами я вслушивался.

Я гладил пыльную взъерошенную голову,

белокурую, какой, наверное, она была и в жизни,

той формы, что ей задала судьба,

и тело жеребенка, нежное, проворное,

под грубой тканью, о матери напоминающей:

я совершал акт любви,

но всеми чувствами я вслушивался:

жизнь на столетия…

Вот белокурая голова судьбы исчезла

в отверстии,

и в ней возникло белое ночное небо,

потом на кромке неба появилась

другая прическа, другой затылок;

черный, кажется, или каштановый; и я

в гроте, затерянном внутри владений Каэтани

или Торлония

среди развалин, что построены гигантами XVII века,

в дни нескончаемые карнавала,

я всеми чувствами там вслушивался…

жизнь на столетия…

Потом в отверстии, на фоне белизны

ночи, таявшей

за Касилинами мира,

являлась, снова исчезала голова судьбы,

с нежностью то матери-южанки,

то отца-пьянчуги, та же

взъерошенная голова в пыли

или уже причесанная —

из честолюбия сельской молодежи,

и я,

я всеми чувствами там вслушивался

в голос другой любви

— жизнь на столетия —

чистейшая, она всходила в небе.

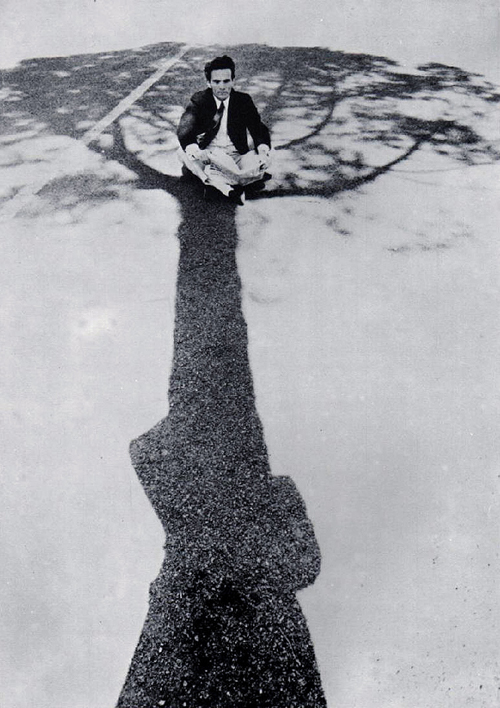

Пьер Паоло Пазолини. 1965

VI

(Фашистская победа)

Смотрит на меня с жалостью.

«И… значит вы [светская улыбка, алчная,

осознающая свою алчность и пленительную

браваду — в сверкающих зубах и глазах —

легкого, немного неуверенного, инфантильного

презрения к себе] — значит вы очень несчастны!»

“Эх (должен признаться),

я в растерянности, синьорина.

Перечитывая свою книгу стихов

в машинописи (книгу, о которой речь)

я испытал видение… эх, хорошо бы

просто хаоса противоречий — ободряющих

противоречий… Нет, видение

растерянной души…

Любое ложное чувство

внушает, что испытывать его безопасно.

Моим ложным чувством было чувство…

здоровья. Странно! говоря об этом вам

— по определению ничего не понимающей,

со своим безгубым кукольным лицом —

удостоверяю с ясностью клинической

тот факт,

что никогда я не имел ни грамма ясности.

И это правда, что порой, если хочешь быть

здоровым (и ясным), достаточно верить,

что ты такой и есть… Тем не менее

(пишите, пишите!) моя нынешняя

растерянность это следствие

фашистской победы

[новые, неконтролируемые, верные

позывы смерти]

Маленькая второстепенная победа.

Причем легкая. Я был один:

со своими костями, робкой перепуганной

матерью и своей волей.

Задача состояла в том, чтобы унижать униженных.

Скажу вам, они преуспели,

и не особенно стараясь. Может быть,

если бы они знали, что это так легко,

они бы обошлись меньшими силами, и их самих было бы меньше!

(Ага, заметим, я использую общее множественное: Они!

любовно подмигивает безумец своей болезни.)

Результаты этой победы, во всяком случае,

мало что означают: одной авторитетной

подписью меньше на воззваниях за мир.

Что ж, с точки зрения объекта это немного.

Что касается субъекта… Но довольно.

и так слишком разговорился,

причем, разговорился вслух, как никогда,

о своих муках раздавленного червяка,

который поднимает голову и борется

в отвратительном простодушии и т.п.

Фашистская победа!

Пишите, пишите: пусть им (им!) станет ясно то, что ясно мне:

с моим сознаньем птицы раненой,

которая покорно гибнет, не прощая«.

VII

Не прощая!

Была душа, среди тех, которым

еще предстояло сойти в эту жизнь

— их так много, и все одинаковые, бедные души —

душа, в которой — в сиянии карих глаз,

в скромной челке, зачесанной с материнским

представлением о мужской красоте —

желание умереть горело.

Увидел это сразу — тот,

который не прощает.

Он подозвал ее к себе, и взял,

и как ремесленник

в мирах, что были прежде жизни,

он руки возложил на ее голову

и произнес проклятие.

Это была душа невинная и чистая,

как паренек на первом причастии,

он полон мудростью своих десяти лет,

одетый в белое, во ткань, в которой материнская

идея элегантности мужской,

а в глазах теплых — желание умереть.

Да, он увидел это сразу, тот,

который не прощает.

Увидел бесконечную способность подчиняться

и бесконечную способность бунтовать:

и подозвал — и совершил над ним,

смотревшим на него доверчиво

(ягненок смотрит так на праведного мясника)

обряд свой — антипосвящение, и свет тогда

пропал из его глаз, и появилась в них

тень сострадания.

«Ты в мир сойдешь,

и будешь невинным, добрым, сдержанным,

верным,

имея бесконечную способность подчиняться

и бесконечную способность бунтовать.

Ты будешь чист.

За это прокляну тебя».

Доселе вижу его взгляд,

он полон сострадания — и легкого ужаса

пред тем, кто породил его —

— тот взгляд, которым провожаешь

того, кто, сам не ведая, идет на смерть,

и — из нужды, что правит знающими и незнающими —

ты ничего не говоришь ему, доселе

вижу его взгляд в тот миг,

когда я отворачивался прочь

— от Вечности — к своей колыбели.

VIII

(Похоронное заключение: с синоптическим столом — для

использования автором «материала» — моей карьеры поэта, и

пророческий взгляд на океан будущего тысячелетия.)

«Я пришел в мир во времена

Аналогии.

Я трудился

на этом поле, как подмастерье.

Потом было Сопротивление,

и я

воевал орудиями поэзии.

Я заново основал логику и стал

гражданским поэтом.

Теперь пришло время

Психагогики.

Я могу писать, лишь пророчествуя,

похищая музыку

от избытка семени или сострадания»

?

Хотя Аналогия пока жива,

а Логика вышла из моды

(и я вместе с ней:

от меня больше не требуется поэзия),

есть Психагогика

(вопреки Демагогии,

которая все больше

владеет ситуацией).

Таким образом,

я могу писать заметки, плачи

и даже пророчества,

как гражданский поэт, конечно же, всегда!”

?

Что касается будущего, слушайте:

ваши фашистские сынки

двинутся

к мирам Новой Предыстории.

Я буду там, но сам по себе,

мечтая о собственном падении

на берегах моря,

где возрождается жизнь.

Один, или почти один, на старом побережье,

среди развалин древних цивилизаций,

Равенна,

Остия или Бомбей — нет разницы —

с богами, которые дряхлеют, старыми проблемами

— такими, как классовая борьба —

которые рассеиваются…

Как партизан,

не доживший до мая 1945,

я начну постепенно распадаться,

в мучительном свете моря —

забытый поэт и гражданин«.

Пьер Паоло Пазолини, 1975

IX

(Конец высказывания)

«Господи, но что же тогда

можно поставить вам в заслугу?…»

«Мне?» — [гнусные запинки,

не принял опталидон, голос дрожит

как у простывшего мальчишки]

«Мне? Отчаянную витальность».

1963

Комментарии

Название поэмы позаимствовано из статьи важнейшего для Пазолини историка искусства Роберто Лонги: «Задача критиков XX века состоит в том, чтобы погружаться в отчаянную витальность кризиса». («Воспоминания о маньеристах», 1953). Словосочетанием «отчаянная витальность» характеризуются здесь итальянские маньеристы. «Маньеристом» в широком смысле, по мнению многих и своему собственному, был и сам Пазолини.

О каком именно кризисе идет речь для самого поэта, он объясняет в эссе «Марксизм и христианство», написанном в 1964, в год выхода сборника «Поэзия в форме Розы», центральным текстом которого и стала поэма «Отчаянная витальность»:

«Реальность состоит в следующем: происходят некие глубокие изменения внутри структур нашего общества. В культуре и литературе это имеет проекцию кризиса. В момент, когда цивилизация одного типа и итальянское общество одного типа заканчиваются, а нечто другое начинается, между этим окончанием и новым началом есть, судя по всему, идеальный момент вакуума, идеальная нулевая точка. В этой нулевой точке культура вращается вокруг собственной оси, как вихрь, в этаком сумасшествии, поскольку писатели больше не имеют конкретной опоры в обществе, из которого произошли, — поскольку общества больше нет, в практическом смысле, в исторической реальности — а, кроме того, у них больше нет представлений о будущем обществе, поскольку будущее общество внезапно становится иным по отношению к тому, которое все мы, в период нашей политической ангажированности, в 50-е, подразумевали или на которое рассчитывали.

Как все мои коллеги, как все писатели, я глубоко переживаю этот кризис. Мои идеи утратили ясность; все, о чем я думал с огромной верой и энергией в 50-е, кажется, полностью потеряло смысл. И это очень тяжело для писателя, особенно для писателя моего типа. Для буржуазного автора, буржуазного в идеологическом смысле, все это мало что означает, поскольку он может и дальше размышлять над своим внутренним миром, собственными психологическими и смутными социальными мотивами, и тем самым воспроизводить свой внутренний мир, свою, как говорится, „башню из слоновой кости“. Но для автора ангажированного утрата глубинных причин ангажированности означает чудовищный, тотальный, разрушительный кризис.

Этот культурный кризис, постигший всю итальянскую культуру, совпал, как уже было сказано, с моим личным кризисом. Поэтому я написал книгу стихотворений под названием „Поэзия в форме розы“. В нем — дневниковая, экспрессивная фиксация этого кризиса».

Одна из проекций упомянутого кризиса в поэме — тематизация распада поэтической формы терцин (с помощью осовремененной версии которой Пазолини прежде удавалось выражать большой спектр личных, политических, интеллектуальных переживаний, то есть в его терминах, быть «гражданским поэтом») и перехода к «кризисному» верлибру, которым через нескольких лет молчания будет написан следующий сборник. Одна из мыслей, к которым Пазолини подводит читателя (и видимо себя самого), разворачивая поэму, состоит в том, что в неокапиталистическом обществе, лишенном идеи будущего и преемственности с прошлым, роль ангажированного поэта сводится к пророчествам о торжестве фашизма, чем — в самых разных формах — он и будет заниматься весь последний период жизни, с начала 70-х.

? ? ?

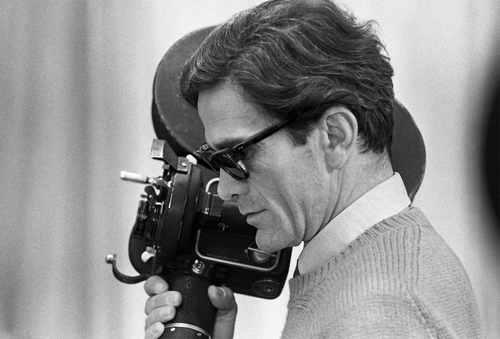

Пьер Паоло Пазолини. Кадры из съёмки Йонаса Мекаса, 1967

Курсус — прием ритмизации в латинской прозе, а затем в католических текстах, основанный на учете количества слогов либо распределении ударений. Упоминанием курсуса в контексте поэмы Пазолини намекает на ее «сакральный» характер.

Без наплыва, резкой сменой кадров — среди других формальных задач поэмы — перевод языка французского кино Новой волны в язык поэзии. «Сочетая вербальный и визуальный жаргон кино и телевидения со множеством формальных, риторических, поэтических и повествовательных приемов из прошлого и настоящего (реминисценция, элегия, пейзаж, анализ, ирония, марксизм, пророчество и т.п.) поэма представляет собой, в сущности ряд взаимопроникающих стихотворений и резюмирует опыт всей его жизни, погружая глубоко в прошлое, показывая телевизионное настоящее и устремляясь в будущее.» (Stephen Sartarelli. Pier Paolo Pasolini: A life in poetry.)

Новая Предыстория — одно из центральных понятий книги «Поэзия в форме розы» и всей философии Пазолини 60-70-х гг. «Антропологическая трансмутация» неокапитализма, уничтожающая традиционные формы жизни и миропонимания, сигнализирует, по мнению поэта, о конце истории Запада в основных ее проявлениях — от христианской и марксистской телеологии до более древней фольклорной циклической модели. Как продукт старых форм истории — гуманизма, филологии, католицизма, марксизма — Пазолини видит себя «силой прошлого», вторгающейся в настоящее и будущее. Новая Предыстория в этом контексте — с одной стороны, обнуленное, лишенное прошлого настоящее, с другой, — сосуществующие с ним архаичные пласты:

«медленный конец истории превращает меня в одинокого человека, у которого есть две одинаково отчаянные возможности: затеряться в южной, африканской предыстории, в царстве Бандунга, или ринуться очертя голову в предысторию неокапитализма, с его индустриально развитой механизацией жизни для населения, в царство телевидения. Наши дети потеряют себя в этом будущем на сто, двести, две тысячи, десять тысяч, тридцать тысяч лет» (из статьи в газете Vie Nuove, 1964)

«…на которых я пестовал юности моей цветы». — аллюзия на стихотворение фриульского периода Пазолини «Воздыхание матери о розе», о том, как мать находит «розу белую» (т.е. пятно спермы) на простынях сына. Русский перевод публиковался в «Сеансе».

Виа Аппия, Тусколана, Касилина — древнеримские дороги, поверх или рядом с которыми были проложены одноименные современные улицы — для Пазолини символ одновременного существования в настоящем и прошлом.

Каэтани, Торлония — римские аристократические семьи.

Капаннелле — деревня, включенная в пригородную структуру Рима в результате амбициозных проектов урбанизации, начавшихся в 1945.

Теперь пришло время Психагогики — отсылая к этой античной, а позже христианской практике духовного наставления, Пазолини выводит собственные дидактические, педагогические амбиции на спиритуальный уровень и воплощает в VII, IV и VII главах поэмы полный цикл жизни души — до рождения, в период земного существования и после него.

Перевод и примечания Кирилла Медведева