Робот + Гусенок = Любовь: «Рай» Кавалье и освобождение истории

Облатка, лежащая на крупных гладких листьях экзотического растения; игрушечный красный робот, утопающий в мякоти арбуза; женщина, играющая на железной чаше с водой; отплытие в мир мертвых на лодке из папайи; библейские притчи на фоне цветных стеклянных шаров; мертвая мать из фольги… Это не безумие и не эстетство. Это фильм Алена Кавалье «Рай», пытающийся говорить о реальном с помощью опосредованных языков и историй. Культура погружается в детство, но погружение это возможно лишь на глубоком закате, когда скрылся последний луч солнца, а сумерки, углубляясь, скрывают пределы и возможности вещей.

В каком-то смысле это антипод фильма «Прощай, речь!» Жана-Люка Годара. Годар в своем последнем фильме ставит под вопрос возможность языка, показывает события, в которых любая речь выжжена перформативом изнутри, или (в конечном итоге) пытается свести любую речевую возможность к чистой перформативности. Здесь все иначе. Фильм «Рай» — бесконечное утверждение языка. Как можно сейчас говорить «от себя» и «о том, что вокруг на самом деле»? Можно ли рассказывать истории вне замкнутого травматического круга? Если более или менее классический европейский эссеистический кинематограф пронизан ощущением исторической травмы и попытками пережить отчужденное прошлое (как это происходит у Маркера) или взломать привычные способы видеть и мыслить образы «человеческого», рывками отрицания и бунтом неуправляемой визуальности, смещающей границы времен и разрушающей нарратив, то здесь, наоборот, история творится поверх травмы.

У Годара — собаки, у Кавалье — птицы, и это характерно. Весь «Рай» состоит из птиц: живой павлин и его мертвый цыпленок, петух, индюк, игрушечный заводной гусенок, глиняный птенец и глиняная сова-Афина… Образ птицы здесь очевидная метафора пения, возможности языка и нового искусства. Пение приносит избавление. Если культура сегодня — мертвый детеныш райского павлина, которого хоронит режиссер и который побуждает его к созданию этого фильма, это еще не значит, что ее жизнь не может продолжиться с помощью заводного гусенка. Неслучайно несколько раз в фильме возникает тема избавления, излечения. Например, о некоей девушке говорится: «Ее муж в коме. Она приходит в больницу каждый день, в реанимацию. Она говорит без остановки, весь день. Рассказывает ему все, что делала. Так продолжается месяц. И ей удается его спасти». Очевидно, что реальное (все, что происходит так, как оно происходит и рассказывает нам себя, пока мы не воспринимаем его) является ключом к избавлению. Вопрос лишь в том, как его увидеть, ведь все мы в каком-то смысле находимся в коме и не обладаем способностью полного восприятия реального.

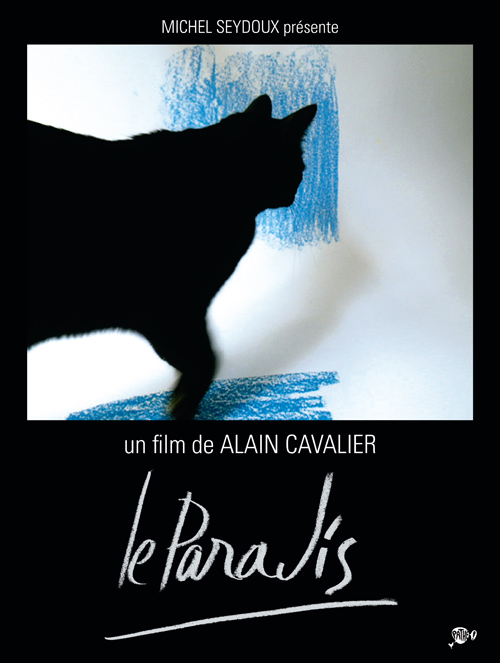

Рай. Реж. Ален Кавалье. 2014

Кавалье выбирает нарративы связанные с тотальными первоисточниками христианства и античности (Адам и Ева, жизнь, смерть и воскресение Христа, «Одиссея» Гомера). Мы все в каком-то смысле до сих пор находимся во власти этих нарративов. Но они могут быть освобождены от своей тотальности, освобождены для чего-то другого. Они перестают быть захватчиками и становятся добрыми игрушечными советчиками, открывающими доступ к реальному. Сам режиссер подтверждает:

«Все же я опирался на рассказы, которым тысячи лет, но они и сегодня действуют, отчасти они выстраивают наше мышление. Позади меня вся жизнь Одиссея, вся жизнь Христа, вся книга Бытия, великолепные истории об Аврааме, Иове… В общем, фильм питался всем этим. Это дает ему некоторую силу. Но я все упрощаю, я все делаю обычным». 1

Что-то подобное происходит в детстве. История приближается и дышит ребенку в лицо, избавляясь от временной протяженности и политики «захвата». Историю рассказывают не книги и даже не люди, а маленький заводной гусенок, игрушечный красный робот, бока елочных шаров, тыквы и баклажаны. Есть в таком подходе что-то странным образом радикально-материалистическое. Вещи проясняют. Ненарративное кино — это, чаще всего, кино чувств, мыслей и пространств. «Рай» же пытается показать возможность более или менее автономного языка вещей. Но истории, которые рассказывают вещи и объекты, обладают огромным культурным грузом, от которого почти невозможно отстраниться человеку. Возможно, у вещи сегодня и нет никакого собственного языка, она лишь наложение и преломление больших нарративов, различных «материальностей» и способов производства. Но предъявленность вещи именно в таком качестве обостряет вопрос о собственном языке-первооснове, делая его скорее фиктивным, фантомным местом, чем вопросом будущего. Философ радикальной скорби Беньямин ставит вопрос следующим образом: «Зачем он именует? Кому сообщает себя человек? Различен ли этот вопрос для человека и для других сообщений (языков)? Кому сообщает себя лампа? Гора? Лисица? И ответ здесь гласит: человеку. Это не антропоморфизм. Истинность этого ответа обнаруживается в познании и, наверное, в искусстве. К тому же — если лампа, гора и лисица не сообщали бы себя человеку, какое имя он должен был бы им дать? Но он их именует; он сообщает себя, именуя их. Кому сообщает он себя?»2 И заключает: «В отношении человеческих языков к языкам вещей есть нечто, приблизительно обозначаемое как «переименование”, — как глубочайшая языковая основа всякой скорби и (со стороны вещей) всякого онемения. Переименование как языковая сущность скорби указывает на другое замечательное отношение языка — на сверхопределенность, которая господствует в трагическом отношении между языками людей, на них говорящих»3. Ранний Беньямин, как ни странно, не отрицает немоты вещей, но через идею «скорби» и прорывающегося желания быть «собственно» выраженными все же указывает на их язык. Кино в каком-то смысле всегда подчинено этому желанию, но периодически забывается в нем.

Рай. Реж. Ален Кавалье. 2014

Фокус «Рая» не в том, что сообщаемое нам вещами глубоко культурно, опосредованно, пронизано нами и тянет за собой огромную массу истории. Вопрос в том, как изменяется культура и наше восприятие мира, если вещи в ней начинают говорить? Как изменяется кино, если вещи в нем не часть декораций и пространственных отношений, не объект для эстетской игры или «влюбленной камеры», а то, что играет главную роль?

Возможно, что Библия и ее смысл могут быть освобождены только будучи рассказанными и переданными игрушечным гусенком или ребенком. Вспоминается сцена из «Агирре, гнев божий» Вернера Херцога, где священник дает индейцу Библию, говоря, что это знание, которое превращает тьму в свет. Тот, приложив ее к уху, отбрасывает, потому что «не слышит, как она говорит с ним». Возможно, в этом кроется за освобождением религиозного — проясняющая возможность, передаваемая через любой объект, но не как потенция и обещание, а как реальный доступ и реальное состояние. Вот что думает по этому поводу Кавалье:

«Мое первое внутреннее озарение связано с подготовкой к принятию тела Христа. В семь лет я причастился в первый раз, и очень глубоко почувствовал, что возношусь на небо. Годы спустя это случилось со мной, когда я возвращался из супермаркета, купив себе рулетики с селедкой. Приближаясь к рулетикам, я испытал тот же глубокий оргазм — все было совершенно, ясно, божественно. Я так никогда и не понял почему. Я купил ее и я ее съел! На самом деле, это сама жизнь. Христос передал миру жизнь, а не бедствия. Сегодня в супермаркетах больше нет рулетиков с селедкой, ЕС запрещает закручивать сельдь на деревянные палочки. В фильме сельдь закручена на пластик».

Действительно, разницы между причащением и рольмопсом не существует. Но отсутствие этого различия гораздо глубже, чем просто сведение к вопросу о присутствии следов божественного в личном, маленьком, мирском.

В начале фильма мы видим райского павлина, птенец которого погибает. «Автор» делает ему надгробие из кремня и трех гвоздей. В течение фильма он возвращается к этой могиле, какое-то время это возвращение структурирует повествование и сообщает ему некоторую субъективность (дрожащие руки при раскапывании надгробия, засыпанного снегом). Фактически это единственные эпизоды с открытым пространством и природой.

«Прежде я был как Стендаль, который обращался к читателю так: «Я даю вам описание пейзажа, для меня это что-то вроде блюда со шпинатом». На самом деле я заново открыл все это, но не нужно повторяться, нужно добавлять природу самыми маленькими порциями», — говорит Кавалье.

Здесь можно наблюдать эффект саморазоблачения: мы видим тень режиссера с камерой при съемках пения павлина. Легкая тень, необязательность присутствия, в то же время стоящая за всем и сообщающая происходящему структуру и смысл. «Я» в закадре проявляется только через отождествление — с Христом, говорящим от первого лица, Богом\Дьяволом… Основной нарратив развивается в символическом герметичном мире. Например, Солдат (Одиссей) появляется среди множества камней и вертикально стоящих баклажанов — аллегория войны и возвращения — а продолжает свой разговор о любви к Калипсо в «коридоре» из тыкв и батата. Живые люди, которые возникают здесь несколько раз крупным планом, рассказывают травматические истории, связанные с отцом. Деревянные руки отца принимают гусенка. Это не только эссеистический, но и поэтический кинематограф, пронизанный множеством рифм, различных по типам и структуре. В этом смысле фильм достоин отдельного разбора и может пролить дополнительный свет на формальные стороны того, что мы можем называть «поэтическим кино».

Мы смотрим не кино о детстве, а кино о революционных возможностях детского восприятия. Каким на самом деле является мир, где в каждом объекте живет возможность невозможного и непридуманное чудесное? Как смотреть, чтобы увидеть? Тема детства развивается специфическим образом. С одной стороны, это время, когда культурно опосредованное и символическое наиболее явно выступает на фоне непосредственного и реального.

С другой — и различия между ними не кажутся столь значимыми. Грубо говоря, Одиссей и игрушечный робот, Христос и веточка и впрямь близки (неметафорическим образом). Возможно, между ними нет и никогда не было существенных различий. Детство всегда представляется раем, оно — лоно реального. Но! Оно всегда уже было. Может ли то, что было, вернуться вновь и стать раем, стать бесконечным? И это вновь отбрасывает нас к проблеме прошлого и ее пересмотру. Девушка, которая говорит с режиссером в начале фильма, рифмуя крылатые фразы и фразеологизмы из Библии и античности (как рифмует их сама культура), в конце фильма играет на железной чаше с водой. Это сам гул прошлого, гул времени, медленный и невыносимый. Исчезает ли он в «раю»? Если смерть и загробный мир, по Кавалье, это кристалл с множеством граней, стеклянная пирамидка, то рай — это не что-то сложносочиненное и многажды защищенное, заблокированное. Это не только место, куда можно вернуться и которое в какой-то момент возвращается, приходит само (одна такая трактовка была бы слишком реакционной). Это место, где «происходит то, что происходит», где все ясно — «Все хорошо» (последняя фраза фильма).

Наконец, невероятным образом показано то, как занимаются любовью красный робот (Одиссей) и гусенок (Калипсо?) в конце. Это не мечта фетишиста, это вызов всему современному кинематографу с его инструментарием и возможностями. После мы видим отражение в некой линзе (стеклянный шар, лупа, глазок, объектив камеры?), видим комнату и самого режиссера, сидящего на кровати в темном халате. Перед отражением в реальном еще мире стоят робот, гусенок и стеклянная пирамидка-смерть. Действительно.

1 Здесь и далее из интервью с Кристофом Шабером для Le Petit Bulletin

2 Вальтер Беньямин, «О языке вообще и языке человека». Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей. М.: РГГУ, 2012.

3 Там же.

Читайте также

-

Глазки закрывай — «Ловушка для кролика» Брина Чейни

-

Ямальское искушение — «Цинга» Владимира Головнева

-

Дом, в котором страшно — твой

-

Собачка говорит «гав» — «Здесь был Юра» Сергея Малкина

-

Это другое дерево — «Молчаливый друг» Ильдико Эньеди

-

Маленький человек на afterparty — «Голубая луна» Ричарда Линклейтера