«Как я стал киноведом»

Яков Бутовский с другом Осей Лускиндом. 1949

Можно ли писать мемуары? Вопрос идиотский — их

очень много пишут и очень любят.1

Н.Л. Трауберг

Ответственный редактор «Киноведческих записок» Александр Степанович Дерябин в свой приезд в Питер в 2002 году побывал у меня, мы толковали с ним о журнале и всяких киноразностях. Не помню уж в связи с чем, Саша сказал, что прочел в моих воспоминаниях (в книге «Ваш Григорий Козинцев»), как я студентом снимался в массовке «Белинского», и стал расспрашивать о подробностях.

Несколько месяцев спустя я отправил в редакцию для юбилейного «петербурского» номера фильмографию Козинцева, а в ответ получил вопрос Дерябина: «Возможно ли указать Вас в качестве одного из актеров в «Белинском”? Это ведь редчайшая информация, и мне хотелось бы ее «легализировать”, тем более, что меня, например, всегда интересовало, какое практическое участие киноведы принимали в создании фильмов». Я ответил: «Вы очень повеселили меня тем, что мое участие в массовке в студенческие годы можно считать «редчайшей информацией”, а меня числить в актерах. Между прочим, начинал я эту деятельность на «Пирогове”, где был солдатом в севастопольских сценах <…> Вообще, если в фильмографию включать статистов, то она станет бесконечно большой». Саша тут же отозвался: «<…> что, если бы Вы взялись, когда найдётся немного времени, написать о Вашем участии в съемках две-три страницы». Времени, к сожалению, не нашлось.

Когда вышел № 63, в «Полной фильмографии Г.М. Козинцева»2 в числе исполнителей ролей «Белинского» стояла моя фамилия! Мало того, что я не считал правильным вводить в фильмографию никому неизвестных статистов, так, вдобавок, в съемках «Белинского» я вообще не участвовал.

Рассердившись, я грозно написал на полях журнала «Ну, Саша, погоди!», но быстро успокоился — не могу ни на кого долго сердиться. Потом, в разговоре с ним по телефону, всё же сказал, что надо как-то объяснить появление моей фамилии. Не хотелось просить редакцию любимого журнала печатать извинительное уточнение, и я предложил обратить всë в шутку, написав в редакцию веселое письмо о том, как возникают кинематографические легенды. А Саша напомнил об обещанных «двух-трех страницах» про то, с чего начался мой путь в киноведы — в них можно было заодно сказать и о неточности, допущенной в № 63. На том и договорились.

Времени свободного и дальше не было, даже на сочинение двух-трех страниц. Неделя шла за неделей, месяц за месяцем, наконец, выкроил полчаса, открыл в компьютере новый документ, и задумался — а что писать-то? Исправить неточность, конечно, следовало, но за давностью это казалось не столь актуальным. О том, как я снимался в ленфильмовской массовке, написать можно, но тогда надо бы написать и о моих отношениях с кино до этого, да и после этого, то есть ответить на Сашин вопрос о том, как я стал киноведом.

Ну что ж, попробую…

Яков Бутовский, 1949–1953

Как я не стал киноведом

До войны

Первую встречу с театром помню хорошо: тетя Рита, одна из моих многочисленных теть, была старшей пионервожатой в школе на Никольской площади; над школой шефствовала расположенная в квартале от неë Консерватория, и тетя Рита получала контрамарки в Оперную студию. Она и повела меня на дневной спектакль «Евгений Онегин» — это был подарок к моему четырехлетию. Запомнил я две сцены: самую первую, возможно, потому, что ослепительно освещенный сад с яркозелëной листвой, непонятно как оказавшийся внутри дома, пускай даже очень большого, представлялся каким-то чудом, и, конечно, сцену дуэли — в семейное предание вошло, как я испугался от выстрела Онегина.

Потом уже был ТЮЗ, сначала старый, брянцевский с «Коньком-горбунком», а потом Новый ТЮЗ Бориса Зона и самый прекрасный спектакль из довоенных — «Снежная королева» Евгения Шварца с незабываемыми Елизаветой Уваровой, Федором Никитиным, Павлом Кадочниковым3.

Первая встреча с серьëзной музыкой произошла, когда мне было лет пять: мама — постоянный и активный слушатель Филармонии привела меня сразу на вечерний симфонический концерт. В памяти остался только ударник с огромными блестящими тарелками, появившийся, вероятно, на общем тутти в самом финале — он несколько раз подряд оглушительно хлопал, всë шире разводя руки. Звонкий звук тарелок нарастал, казалось, сами тарелки увеличивались с каждым ударом… Согласитесь, зрелище феерическое!

И из других концертов больше запомнилось не то, что играли, а какие-то необычности, к примеру, хорошо помню Маргариту Хейфиц. Мы сидели в одном из первых рядов сбоку, и было хорошо видно как стоявшая на дирижерском пульте девочка в розовом платье с пышной юбкой очень строго смотрела на музыкантов Заслуженного коллектива республики… Это было уже перед войной, а в начале 1934 года на заключительном концерте Смотра юных дарований в зале Филармонии мама показала мне Кирова — он сидел у прохода на пару рядов ближе нас. Тогда было мне уже шесть с небольшим, кажется, мог бы запомнить выступающих и то, что они играли, но в памяти застряли только трое мальчиков. Одного я хорошо запомнил, потому что его номер — звукоподражание — понравился мне больше всех. Исполнял его Володя Матусов; после войны судьба свела нас — тогда он был уже молодым певцом, и научил меня нескольким аккордам на гитаре, необходимым для роли Сенечки Перчаткина в «Чужом ребенке». Другой мальчик вышел со скрипкой, стал еë подстраивать, лопнула струна и он, разревевшись, убежал со сцены. Третьим был совсем юный композитор; рабочий сцены вынес пачку нот в толстых старинных переплетах и положил на стул, мальчик взгромоздился на них, но до клавиатуры не достал. Принесли ещë пачку, он с трудом залез и на неë — опять мало! Когда операцию повторяли третий раз, весь зал весело смеялся.

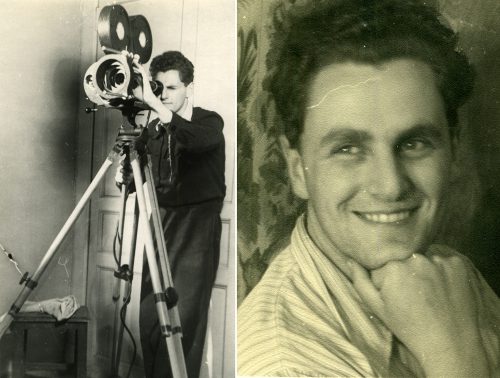

Семейство Бутовских. 1950

С мамой и младшей сестрой Маечкой я бывал не только в Филармонии или в балете (лучше всех был «Щелкунчик» в Кировском театре), но и в музеях и на выставках, а класса с пятого уже самостоятельно ходил на занятия лектория для школьников при Русском музее, на встречи школьников с известными людьми в каких-то Домах культуры. Две встречи засели в памяти. Первая — с Евгением Шварцем. В отличие от других, он говорил с детьми без сюсюканья, и осталось четкое ощущение, что мне было интересно; запомнилось его часто улыбающееся лицо с необычно большим лбом и заметной горбинкой на носу. Свежий Герой Советского Союза Михаил Громов тоже не сюсюкал, но совсем не улыбался, а меня, мечтавшего о путешествиях, огорчил тем, что в рассказе о трудном перелете через полюс начисто не было ожидаемой героической романтики. Зато мне удалось завладеть оставленным им на столе пустым спичечным коробком, в который он спрятал свой окурок, и я долго хранил этот раритет.

В общем, мама очень много делала для, как теперь говорят, эстетического воспитания моего и сестры, но я не помню, чтобы она ходила с нами в кино. Сейчас мне это кажется странным — в молодости она была завзятой киноманкой. Я хорошо знал о ее страстном увлечении кино, потому что в компании гомельчан, часто собиравшейся у нас, очень популярным был рассказ о том, как мама и трое ее друзей умудрились посмотреть за один день большой сериал, переезжая из одного кинотеатра в другой на извозчике. Материальным подтверждением маминого увлечения был висевший на самом видном месте в большой комнате «стенд» — в красивую черную раму со стеклом было вставлено паспарту из плотного серого картона с расположенными веером в несколько рядов «окнами» с позолоченным срезом; в них были вставлены открытки кинозвезд двадцатых годов; средняя в нижнем ряду открытка была горизонтальной — потом я увидел этот групповой снимок, сделанный по случаю юбилея Петра Чардынина в книгах по истории российского кино. После войны мама заменила открытки на семейные фото, но сделанные хорошими фиолетовыми чернилами надписи на паспарту стереть не удалось, и это стало постоянным предметом шуток, ибо, к примеру, под фотографией бабушки было написано «Вера Каралли», а под моим еще дошкольным снимком в матросском костюме — «Том Микс».

Не меньше, чем кино, мама увлекалась музыкой — играла на пианино, ещë когда училась в Гомельской гимназии, потом поступила в музыкальный техникум, занималась очень успешно, но, переехав в Ленинград, вынуждена была сразу пойти работать, о карьере пианистки пришлось забыть. Страстная любовь к музыке сохранилась, и, видимо, к концу 1920-х годов произошел окончательный переход из киноманов в меломаны. Трудно поверить, но уезжая в 1941-м в эвакуацию, когда каждый лишний килограмм багажа был проблемой, мама взяла с собой патефон и два тяжеленных комплекта грампластинок — «Евгений Онегин», кажется, на восьми и 5-ю симфонию Чайковского на четырех пластинках.

Первый раз я попал в кино всë-таки с родителями: в Крестцах в ноябре 1934 года мы смотрели «Чапаева», и как все дети того времени, я активно включился в моментально возникшую игру в Чапаева. Ещё раз мы были в кино с родителями в конце 1935 года, может быть, это даже был экзотический новогодний подарок: американская «цветная и звуковая программа» — среднеметражная «Кукарача» и диснеевские мультфильмы, в числе их были «Три поросенка». Песни из «Кукарачи» и «Поросят» сразу стали шлягерами, мы распевали их на какие-то самодеятельные тексты, один из них помню до сих пор, но воспроизвести не могу из-за полной непристойности.

Всем классом мы пару раз ходили «в культпоход» в ближайший к нам кинотеатр «Баррикада» на углу Невского и улицы Герцена. Там я увидел немую «Княжну Мэри» В. Барского. Почему-то запомнились кадры с всадниками на непривычно тонконогих лошадях — вероятно, по контрасту: на ленинградских улицах в эти годы можно было увидеть только запряженных в телеги «битюгов». Побывал я и в «Ударнике» на углу Лермонтовского и Садовой — в доме напротив него жили наши родственники. Я довольно часто ходил в выходные дни к своим двоюродным братьям, и мы нередко проникали в кинотеатр — в отличие от респектабельной «Баррикады» здесь можно было изловчиться и попасть в зал без билета, пробираясь навстречу публике, выходящей после сеанса.

Но, в общем, кино не было в числе главных моих интересов, попадал я в него скорее случайно: то с братьями, то с ребятами из класса, то в выходной водил на детские сеансы сестру — она была младше меня на два с половиной года. Не появилось и стойкого интереса к искусству изобразительному, хотя в Русском музее (мама записала меня в Школьный лекторий; я даже выиграл там на викторине годовую подписку на журнал «Юный художник») и, особенно, в Эрмитаже я бывал чаще, чем в кино — мы жили на Гороховой4 у самого Александровского сада — в трех минутах ходьбы от Эрмитажа, в котором самым притягательным был Рыцарский зал.

Главным интересом в первые школьные годы стало чтение; сначала я читал все подряд, что было в доме, но с пятого класса в круг чтения входило всё больше книг о путешествиях, о которых я мечтал под прямым влиянием замечательного учителя географии Виктора Михайловича Гангарта. Он вел еще и географический кружок; первыми записались в него мой друг и одноклассник Юра Рубинин и я (мы жили в одном доме на седьмом этаже, но по разным лестницам, наши окна были напротив через двор-колодец). Вслед за нами в кружок записался практически весь класс — столь велик был авторитет нашего любимого учителя. Совсем недавно я узнал, что он погиб в блокаду, в феврале 1942-го. Ему было 34 года.

Довольно быстро мы перечитали все, что было о путешествиях, географии и геологии в школьной библиотеке, и Виктор Михайлович посоветовал пойти в ДХВД — Дом художественного воспитания детей. Наша школа № 14 Октябрьского района, позже переименованная в школу № 239 (сейчас это Политехнический лицей № 239) знаменита своими учителями и выпускниками; к сожалению, из-за войны я учился в ней только до 6-го класса. Помещалась она в построенном О. Монфераном «Доме со львами» на Исаакиевской площади, окна класса выходили на собор, по другую его сторону в красивом особняке находились какой-то институт, который нас нисколько не интересовал, и ДХВД с библиотекой на верхнем этаже, там, где сейчас Сектор кино РИИИ.

Отправился я туда вместе с Юрой, мечтавшим о путешествиях, пожалуй, еще больше, чем я; в конце концов он стал моряком дальнего плавания. Но вот идея создать собственную «Швамбранию» пришла мне, и мы с увлечением занялись рисованием карт, придумыванием названий рек и городов, эффектных гербов и роскошных имен предводителей противоборствующих партий, вдохновляясь главным образом «Путешествиями Гулливера» — нам очень нравились «остроконечники» и «тупоконечники». В библиотеке ДХВД мы выискивали книги о путешествиях на полюс или в Африку, перечитали много книг Жюля Верна, добрались до «Аэлиты» Алексея Толстого, «Человека-амфибии Александра Беляева и его же забытой ныне «Звезды КЭЦ».

Каким-то образом (вероятно, от моего дяди, работавшем, как он говорил, на «Путиловце») мы узнали, что, в «барской» квартире нашего дома с отдельным входом и роскошной мраморной лестницей на второй этаж — ее было видно через застекленную дверь и большие окна вестибюля, живет Жозеф Котин — главный конструктор танков Кировского завода. Мы пару раз видели его утром, когда он садился в черную «эмку», и долго потом решали, стоит ли остановить его у дверей, чтобы спросить о возможности путешествии по экваториальной Африке — от океана до океана — на плавающем танке. До чего только не додумаешься, зачитываясь книгами о путешествиях и фантастикой!

Однажды библиотекарь ДХВД порекомендовала мне «Историю свечи» Майкла Фарадея; я удивился, но не хотел обидеть добрую женщину, книгу взял и не пожалел. Стал читать и другие научно-популярные книги, в числе их оказались «Кино и его чудеса»5 Эрнеста Кустэ и «Рождение кинофильма» П. Коломойцева и Л. Френкеля6. Возникший интерес к науке вообще, а не только к географии привел меня в удивительное и незабываемое учреждение — Дом занимательной науки, созданный Яковом Перельманом.

Хотя круг моих интересов расширился, осенью 1940 года я вместе с Юрой пришел в Дворец пионеров поступать именно в Кружок юных путешественников. Шестиклассников туда не брали, мы записались в Кружок картографии и весь учебный год упорно занимались основами топографии. Дальнейший путь был ясен — уже в 5 классе мы решили, что поступим на Географический факультет Университета.

Ранней весной 1941 года, когда ещё лежал снег, в яркий солнечный день я шёл на работу к маме, которая трудилась в одной из контор, расположенных в доме № 8 на Адмиралтейской набережной. Повернув с Дворцового проезда на набережную, я увидел, что она пуста, и только на том ее конце, к которому я вышел — напротив восточного крыла Адмиралтейства, стоял открытый легковой автомобиль, весь облепленный людьми. За ним была видна лошадь, запряженная в какую-то повозку с высоко сидящим кучером… Окружавшие автомобиль люди расступились, несколько человек в автомобиле продолжали стоять, и он тронулся с места, открыв красивые легкие сани — в них сидела ослепительной красоты девушка в старинной одежде. Кучер стегнул вожжами лошадь, да что лошадь, — великолепного, серого в яблоках коня! И они помчалось по укатанному снегу к западному крылу Адмиралтейства.

Я пошел дальше к дому № 8, и смотрел, как у того крыла автомобиль и сани остановились, развернулись и, не торопясь, поехали обратно. Теперь уже в автомобиле все сидели, и был хорошо виден киноаппарат, стоящий на треноге штатива. Я стал ждать — вдруг они снова поедут мимо? Мне повезло: вернувшись к началу набережной автомобиль и сани снова развернулись и встали на исходную позицию. Я видел, что какие-то женщины хлопотали вокруг девушки в санях (сейчас уверено могу сказать: они приводили в порядок грим и костюм). Потом снова все расступились, санки двинулись с места и понеслись немного впереди автомобиля. Люди у аппарата меня совсем не интересовали, как и то, что они делают, я смотрел только на девушку в санях, увидел ее почти спереди, а не только в профиль, и она показалась мне еще прекрасней. Впечатление усиливала большая белая шляпа с перьями и огромный бант шарфа из тонкой легкой материи… Тамару Макарову я не узнал, хотя наверняка уже видел «Семеро смелых» (фильм про Арктику мы с Юрой не пропустили бы).

Санки и машина мчались по набережной, а из Черноморского переулка выворотил обоз ломовых извозчиков с высоко нагруженными телегами. Раздались крики, машина и сани остановились, к извозчикам, свистя на ходу, бежали милиционеры, перекрывшие набережную, но забывшие про переулок.

Поняв, что снова снимать будут не скоро, я пошел к маме, чтобы первым делом рассказать ей о киносъемке и, конечно, о шляпе — после шумного успеха американского фильма «Большой вальс» в моду сразу вошли шляпы a la Карла Доннер (эту роль играла Милица Корьюс), а моя мама, хотя и работала рядовым экономистом, от моды старалась не отставать. Хорошо помню огромную картонную коробку с шляпой, помню, как мама примеряла ее, стоя у большого зеркала, но почему-то не помню, чтобы надевала ее на улицу.

Месяца через три после съемки на набережной весь город был увешен афишами нового звукового фильма «Маскарад». На них был изображен профиль довольно мрачного мужчины в цилиндре, с прекрасной девушкой в санях это никак не ассоциировалось… Но для многих ленинградцев эти афиши остались одним из знаков начала войны.

Ещё в июне 41-го папа ушёл в народное ополчение, а в июле мама провожала нас с сестрой на Московском вокзале: школьников эвакуировали в тыл. Эвакуация оказалась важным этапом пути в киноведы, но прежде, чем обратиться к ней, обязательно надо сказать, что мне повезло не только с замечательной мамой, упорно прививавшей мне интерес к чтению, к музыке, изобразительным искусствам, театру. Мне очень повезло и с городом, в котором я жил.

Этот великий город назывался тогда Ленинградом, но жил я, в сущности, в Петербурге — на Гороховой, а не на улице Дзержинского, в Эрмитаж шëл по Дворцовой площади, а не по площади Урицкого, гулять ходил сначала с няней, потом уж сам, не в Сад трудящихся, а в Александровский сад (в просторечии — «Сашкин садик»); самые любимые места в нем — Медный всадник и памятник великому путешественнику Николаю Пржевальскому — тут можно было посидеть на лежащем у его основания двугорбом бронзовом верблюде и воображать себя путешественником… В Дом занимательной науки (Шереметевский дворец!) и в Дворец пионеров (Аничков дворец!) я шел по самой красивой части Невского проспекта, в ДХВД (в Зубовский особняк!) — через Исаакиевскую площадь, в Коломну, к братьям, жившим на Лермонтовском, — мимо Юсуповского дворца на Мойке, через Театральную и Никольскую площади, мимо одного из самых любимых петербургских архитектурных памятников — колокольни Никольского собора.

Жили мы на Гороховой в доме № 3, на седьмом, мансардном этаже; наша семья занимала в коммунальной квартире две комнаты, большая была окнами на Гороховую. Если вылезти из окна на выступающую, чуть наклонную крышу, то при повороте слева направо разворачивался вид на близкое Адмиралтейство и фонтан перед ним, на Биржу и стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами, затем на угол Зимнего дворца и Петропавловскую крепость за ним. При дальнейшем повороте был хорошо виден стоящий прямо против нашего дома красивый дом № 4 по Гороховой (уж не помню от кого, но я знал, что в нем живет Исаак Дунаевский), а за его крышей далеко вдали — разноцветные купола храма Спаса на крови, правее за крышами появлялся купол Казанского собора, а замыкали панораму по крышам два старых дома на углу Гороховой и улицы Гоголя. На одном висела мемориальная доска — здесь жил и умер П.И. Чайковский, про другой мама сказала, что в нем жила Графиня из «Пиковой дамы». Кстати, тогда она ассоциировалось у меня именно с оперой Чайковского (благодаря маме, я видел ее в Малом оперном в постановке В.Э. Мейерхольда), а не с повестью Пушкина — её я прочёл позже.

Война

Война резко изменила не только уклад жизни, но и неожиданно повернула направление моих интересов. Мне снова повезло, ибо попал я в дружную компанию школьников, волею военной судьбы оказавшихся эвакуированными на север Удмуртии, в город Глазов, построенный во времена Екатерины II на том месте, где Сибирский тракт проходил у излучины реки Чепцы. Между прочим, утвержденная императрицей веерная планировка уездного города напоминала план Санкт-Петербурга — лучи главных улиц расходились от Соборной площади, расположенной на берегу реки. И хотя Чепце до Невы было очень далеко, для эвакуированных в Глазов из Ленинграда такая планировка имела свое значение… А еще когда-то городничим Глазова был Петр Чайковский — дедушка великого композитора, здесь родилась Ольга Книппер — будущая жена Чехова, отбывал ссылку В.Г. Короленко.

Осенью 1941 года в школе № 3 сформировалось ядро компании школьников, состоявшее из ленинградцев Шуры Миллера, Саши Горфункеля, Володи Масловского и Яши Бутовского. С Володей мы были одногодки, учились в параллельных седьмых классах. Шура — на несколько лет старше; он болел тяжелой формой астмы, отстал, и пошел в седьмой класс вместе с нами. В школе он появился в начале учебного года, мы успели познакомиться и подружиться, но болезнь очень скоро дала о себе знать. Из-за сильных приступов Шура должен был лежать, а потом еще и попал в больницу (за время жизни в Глазове он был в больнице несколько раз), так что в школе он уже почти не появлялся, но комната, в которой он жил с мамой, стала чем-то вроде штаб-квартиры нашей компании. Саша на полгода младше меня, учился на класс младше, но во многом, особенно в гуманитарной области, был, пожалуй, более развит, чем остальные. Постепенно к этому ядру примкнули другие ребята — эвакуированные (из тех, кого запомнил — Элла Перлина из Одессы и Эммануил Сливко из Киева) и местные, глазовские.

Яков Бутовский, 2008

Первым общим делом, которое очень сплотило компанию, было сочинение и постановка одноактной пьесы в стихах про храбрых и умных партизан, побеждавших тупых и трусливых «фрицев». Авторами текста были два поэта — Саша и Володя, мы с Шурой активно участвовали в придумывании всех перипетий фабулы и в постановке. Спектакль, в котором я впервые вышел на сцену в роли одного из немцев, с успехом прошел на праздничном вечере.

Мои новые друзья — все как на подбор — были чистыми гуманитариями, все они очень много читали и прозу, и — с особым увлечением — стихи, к тому же хорошо их запоминали (Саша мог часами наизусть читать Блока). Для Шуры, привязанного к дому, а то и к постели, чтение вообще было главным занятием. Я сначала еще искал книги о путешествиях, но очень скоро вслед за друзьями полностью переключился на художественную литературу, на книги по истории, литературоведению, даже по театру. Пытался читать стихи, хотя, признаться, меня не очень к ним тянуло. Исключением был Маяковский (его я в Глазове прочел почти всего), и, конечно, мои друзья — я не только читал все их стихи и «издавал» лучшие в виде рукописных сборников, но взялся вместе с Шурой за выпуск «академических» собраний сочинений Саши и Володи — с вариантами и комментариями.

(Настоящий интерес к стихам и даже любовь ко многим поэтам появились у меня позже. В студенческие годы к Маяковскому добавился Блок, потом, уже в оттепель — Цветаева и Заболоцкий. Любовь к современным поэтам началась, пожалуй, с Леонида Мартынова, потом поэтическая полка стала пополняться книгами Самойлова, Слуцкого, Соколова, Левитанского, позже — Лисянской. Из поэтов зарубежных первым номером шел Генрих Гейне (моя библиофильская гордость — «Сатиры» в переводе Ю.Н. Тынянова и с его автографом), потом было большое увлечения японскими и китайскими поэтами, за ними — польскими: огромное впечатление произвел Юлиан Тувим, когда еще очень слабо владея польским языком, я прочел его в оригинале.)

Возможности школьной библиотеки быстро исчерпались, но была еще и очень хорошая городская. Когда к лету 1944 года мои друзья разъехались, от кого-то из маминых знакомых, побывавших на приеме у известного всему городу доктора Петра Петровича Зама, я узнал, что у него замечательная библиотека. Не помню уже, как именно попал туда, наверно, через его дочку, молодую учительницу-математичку Наталью Петровну, но хорошо помню, какое впечатление произвело тогда на меня это книжное богатство. Сегодня я бы назвал эту библиотеку сокровищницей Серебряного века, но тогда такое название еще не привилось, почти вся литература грани XIX и ХХ веков именовалась «декадентской». Поэзия в собрании провинциального доктора была представлена прекрасно, но были и сборники «Знания», и собрания сочинений из приложений к «Ниве», в том числе и «декадентов» зарубежных — Ибсена, Гамсуна, Гауптмана. Я с увлечением читал все это подряд, кроме книг «декадентских» еще и русскую, и зарубежную классику — от Шекспира до Чехова из городской библиотеки, и успел прочесть довольно много.

Уже в первый год в Глазове я осознал, что разговоры о литературе, об истории, о кино, вообще о людях, интереснее, чем разговоры о дальних странах и путешествиях. Теперь я понимаю, что интересом к географии и естественным наукам кроме общей любознательности я был обязан двум замечательным ленинградским учителям — географу Виктору Михайловичу Гангарту и математику Нине Михайловне Оглобиной (она делала математику интересной, ибо умела на понятных нам примерах показать её применение в других науках). А вот учительниц литературы и истории совсем не помню. Не повезло? Не знаю, может быть, в том, что серьезную художественную литературу я начал читать в более зрелом возрасте, были какие-то преимущества.

Я мог бы долго рассказывать о жизни в Глазове, помимо всего прочего — полуголодной, о своих друзьях и учителях, о разных событиях, иногда тяжелых (самое тяжелое — осенью 1943 года из-за отсутствия элементарных лекарств умерла от желтухи Маечка), иногда забавных, но прямого отношения к пути в киноведы не имеющих. Зато именно годы эвакуации в Глазов сделали меня киноманом. Виновники этого — кинотеатр и Шура Миллер.

Кинотеатр был единственным в городе культурным развлечением и многие ходили на все фильмы подряд. Моя мама пыталась противопоставить этому музыку и, когда мы переехали из домика, где в двух махоньких комнатушках ютились две семьи, в дом побольше (тут у нас на шесть человек было уже две комнаты), стала устраивать музыкальные вечера. Почти еженедельно собиралось довольно много людей, в основном эвакуированные, инженеры и экономисты с завода № 544, на котором работали мама и папа, приехавший к нам после госпиталя. Моей обязанностью было менять пластинки и заводить патефон, но, прослушав несколько раз 5-ю симфонию и «Евгения Онегина», которого я уже знал наизусть, я начал уходить с этих вечеров иногда к кому-либо из друзей, но чаще в кинотеатр, ибо уже принадлежал к тем, кто смотрел все подряд.

«Ленинград в борьбе». 1942

Самые сильное киновпечатление 1942-го — документальный фильм «Ленинград в борьбе»7. В первый же день показа моя бабушка с утра ушла за билетами, а вечером всей семьёй мы пошли его смотреть. Потом я смотрел его ещё несколько раз, и каждый раз кинотеатр был переполнен оказавшимися в Глазове ленинградцами. Запомнил какую-то напряженную тишину в зале, пока шли титры и первые кадры, а потом у кого-то вырывался громкий возглас, и начинались шумные комментарии увиденного. Иногда они даже заставляли улыбнуться: увидев ставший потом знаменитым, вошедший во многие фильмы о войне кадр с занесенными снегом троллейбусами, какая-то женщина воскликнула «Ой, троллейбусы! …». Чаще возгласы вызывали совсем другую реакцию: на кадре разрушенного мощной бомбой дома раздалось «Господи, это же Советский8, мы рядом живем…», и я невольно подумал — а что там у нас на Гороховой.

Довольно долго фильм был в центре всех разговоров дома и в школе, рассказывали о том, что многие узнали на экране своих родных или знакомых, об истерике, которая случилась у женщины, увидавшей своего мужа-солдата, на которого недавно пришла похоронка.

Ещё до войны я начал педантично записывать прочитанные книги, просмотренные фильмы и спектакли (сохранился список книг, прочитанных мною и моей сестрой с 1935 по 1939 годы). Но, к сожалению, записи фильмов, просмотренных до 1945 года, не сохранились, а они наверняка были. Уцелел только блокнот 1945 года. Первая запись в разделе «Кино»: «1.1.45. «Медведь” — «Белгоскино” — И. Анненский — 1937 — 2». Цифра 2 означает, что я смотрел фильм 2-ой раз, а после неё стоит еще условный знак, означающий, что фильм мне понравился. Система оценок была трехзначная: очень понравился, просто понравился, не понравился. 2 января я второй раз смотрел «В 6 часов вечера после войны» — не понравилось9. Первый в списке фильм, который мне очень понравился, я смотрел в 4-ый раз 15 января — это был «Маскарад» С. Герасимова. Рекордсменом среди фильмов, которые мне всего лишь понравились оказалась «Свинарка и пастух» — 6 раз, а среди очень понравившихся — «Выборгская сторона» — 5 раз.

1Трауберг Н.Л. Невидимая кошка. М., 2006. с. 7. Назад к тексту.

2Не могу не сказать, что слово «Полной» вставлено редакцией — сам я уверен, что полных фильмографий быть не может. Назад к тексту.

3Много-много лет спустя Рашель Марковна Мильман, знакомя меня с Федором Михайловичем Никитиным в своей монтажной (они вместе занимались восстановлением «Обломка империи» Ф.М. Эрмлера), сказала ему, что я интересуюсь историей «Ленфильма». Надо было видеть, как загоре-лись его глаза, да что глаза — он весь буквально «засветился», когда вместо вопросов по кино я за-говорил о впечатлении, которое произвел на меня его Советник в «Снежной королеве». Назад к тексту.

4Гороховая улица была в то время улицей Дзержинского, но до самой войны в бытовых разговорах чаще применяли старые, досоветские наименования. После войны, может быть, потому, что в Ленинграде появилось много приезжих, использовались уже новые наименования, а в 90-е годы она снова стала Гороховой. Назад к тексту.

5Это название красуется на яркой обложке, а титул выглядит гораздо скучнее: Кустэ Э. Кино. Назад к тексту.

6Современный кинематограф, его достижения и техника. Л., 1925. Книга вышла в Госкиноиздате в 1939-м. Сразу после войны я купил ее у букиниста на Литейном проспекте; кажется, это была первая книга, с которой началась моя кинобиблиотека. Назад к тексту.

7От киноведческого зуда никуда не деться. Я хотел указать день или хотя бы месяц выпуска фильма на экран и заглянул в интернет. Сайт «Кинопоиск» — фильм 1943 г., премьера в мире — 11.10.1943, производство «Ленфильма»! Источник вранья обнаружился легко — все эти сведения взяты из IMDb. К сожалению, на многих русскоязычных сайтах (включая, к примеру, www.kinoglaz.fr) просто повторены сведения из IMDb. Назад к тексту.

8Сейчас Суворовский проспект. Историческое название было восстановлено в 1944 г., в числе и многих других улиц, но на улицу Дзержинского это, естественно не распространялось, и она снова стала Гороховой только в 1992 г. Назад к тексту.

9Пересматривал непонравившиеся фильмы, чтобы разобраться — почему не понравился. Назад к тексту.