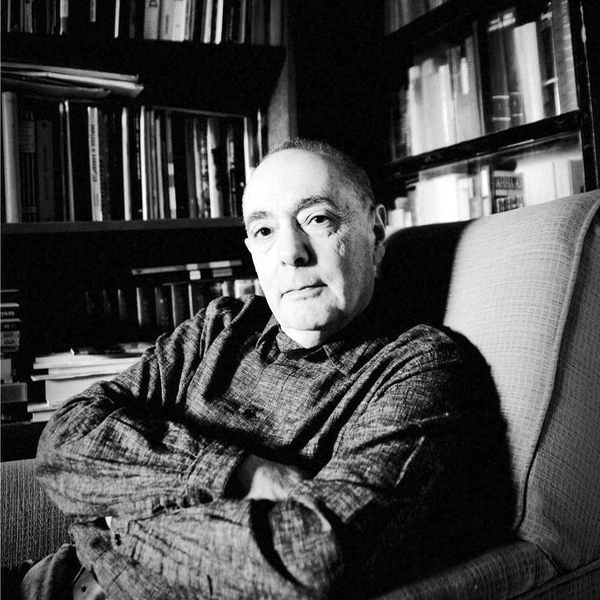

Анатолий Найман — Газета и нож

Публикуем материал из специального номера «Сеанса», посвященного событиям полувековой давности — фильмам и явлениям 1968-го. Анатолий Найман рассказывает о своём шестьдесят восьмом. Беседу записала Любовь Аркус.

До Праги был Будапешт

СЕАНС — 68

Я не слишком подхожу для разговора про 1968 год. Для меня пражские события вторичны. Потому что до 1968 года был 1956 год. До Праги был Будапешт. Венгерская революция, или, как тогда говорили, «венгерские события», словом «революция» происходившее в Венгрии не удостаивали.

Мне, или лучше сказать «нам», мне и моему поколению, было тогда двадцать лет. Советская печать быстро оповестила, что главные враги социализма в Венгрии — студенты. И почти сразу забила тревогу: а как со студентами у нас? С какой-то лекции меня выдернули в партком, секретарь прямо с порога стал на меня страшно орать.

Пражская весна… нет такого сезона среди времен года человечества.

Как выяснилось, западные «голоса» передали, что в Ленинграде сопротивление возглавили студенты нашего Технологического института. С фамилиями. Не слабо: стоишь и думаешь, что тебя уничтожат. А может быть, уже уничтожили.

Он орал, но впечатление на меня тогда произвел не крик, а его трясущиеся руки.

В Ленинграде, на Невском, был кинотеатр «Новости дня». Там шли сеансы хроники — 20 или даже 10 копеек за билет. Среди них — хроника событий в Будапеште, смонтированная с соответствующими комментариями. Я просидел на трех полных просмотрах. Когда вышел, знал наизусть последовательность кадров. Позднее я попал на полуторагодовые Высшие сценарные курсы, посмотрел тысячу фильмов, но они не «перебили» этих кадров. Площадь, осенний сумрак, молодые люди ни в чем не похожие на советских. Как-то странно были одеты эти венгры. Они выкатывали пулемет, задирали дуло и стреляли по огромной башне с серпом и молотом, чтобы сшибить этот знак.

1968

Танки в Праге я видел, конечно, по телевизору. А моя жена с маленькой Аней были тогда в Литве, и мимо них всю ночь шли на запад платформы с танками. Но той остроты, как с Венгрией, уже не было.

Летом 1968-го, кажется, в июне, еще до танков, в совершенно пустом Ленинграде три молодых человека, я и два моих хороших приятеля, пошли перекусить в какое-то грязноватое кафе на Литейном (тогда все кафе были с кислым запахом). Сели, заказали что-то. За соседним столиком была молодая пара, иностранцы, как оказалось, чехи. Завязался разговор. Они что-то нам рассказывали: «А вот у вас в Ленинграде… а вот у нас такая свобода». Мы знали, что у них происходит, но как-то не расположены были это обсуждать. И тут они: «Есть такой поэт Бродский, он переведен на чешский… вы с ним случайно не знакомы? Мы надеялись, вдруг случится чудо, и мы с ним познакомимся». Один из нас троих говорит: «Это я». Они не верят. А мы рядом с улицей Пестеля, выходим из кафе. Он поднимается наверх и возвращается с паспортом. И тут, конечно, иначе разговор пошел. Мы отправились домой к другому из нашей троицы, Игорю Ефимову, он был писатель. Чех рассказывал, как он в университете, живя в общежитии, дожидался ночи, чтобы почитать «Руде право»: вся комната — человек шесть-семь — заснет, он подойдет к столу, зажжет лампу, прочитает газету и шинкует ее складным ножом. Мелко-мелко. Это легко было себе представить.

Когда высылали из страны Солженицына, я считал, это только начало. Подумаешь!

Потом они заговорили почему-то о сексуальном раскрепощении при Дубчеке. Они смеялись, достали какую-то карточку маленькую: на фоне леса — две крохотные голые фигурки с ноготь величиной.

Мне это как-то не очень понравилось. Но для них что-то значило. Вот какая она — свобода. Я спросил, кто снимал. Третий? Они хохочут: «Аутоспуск». В общем, провожаем их до метро, Бродский отправляется к себе, а мы с Ефимовым живем в одном квартале, идем вместе, и Ефимов мне говорит: «Я себя чувствую и этим ножом, и этой газетой». Как-то у него получалось так это сказать, что не стыдно было слушать.

Через некоторое время он в тайне, под псевдонимом, написал две философские книги, переслал их на Запад и в конце семидесятых эмигрировал в Америку. Эмиграция тогда была серьезным шагом. Не то что сейчас. Делался отсюда, а куда — неизвестно. Легко было разочароваться. Говорили: «Лучше я там дворником буду, чем здесь писателем». Но в дворники еще надо попасть, да кажется, там и дворников как таковых не было. Многое было сравнительно неожиданно.

Пражская весна… нет такого сезона среди времен года человечества. Но, чтобы это узнать, надо прожить жизнь.

На краю

Думаю, что Мандельштам написал свои лучшие стихи в 1937-м. Трудно сказать, из лучших или нет, потому что они у него все лучшие. Он был на краю, а этот «край» очень голосует за искусство. Но и против искусства тоже. Посмотрите: Шаламов. Какую сверхидею выразил Шаламов? Он пишет о человеке на голом снегу, и ничего, кроме этого, нет, а он все равно ест. Ест эти елочки тундровые. Весь Шаламов о том, что в сознание человека не вмещается, и поэтому он попал в непростреливаемое читателем пространство.

Человеческая жизнь, в общем-то, гиблое дело. Как в раннем стихотворении у Ахматовой: «Было горе, будет горе, горю нет конца». Только человек, который прожил в этом жизнь, мог снять, например, «Пролетая над гнездом кукушки». Этот фильм сделан человеком, который тоже резал ножом газету «Руде право». Большинство из нас скажет: газеты режут психи, но это все равно что назвать психами людей, которые передвигают по очереди ноги, чтобы ходить. Я считаю, что после «Кукушки» нельзя было больше жить при советской власти. После нее, после Солженицына.

Когда высылали из страны Солженицына, я считал, это только начало. Подумаешь! Ведь надо забрать и посадить ну десять тысяч человек, и все затихнет. Такое у меня было сознание. Понимаете?

А ведь если ты делаешь что-то недостойное — то на что рассчитывать? Туда мне и дорога.

Евтушенко написал Брежневу верноподданническое письмо: не думаете ли Вы, Леонид Ильич, что это пойдет во вред нашему государству? И отменили исполнение Шостаковича на стихи Евтушенко. Что нам делать сегодня? Чем отвечать?

Недавно меня вез на такси красивый, совсем молодой водитель. Мы поехали, он посмотрел на меня и сказал, без всякого специального уважения спросил: «А можете сказать, как надо жить, чтобы жить?» Я стал говорить какие-то периферийные вещи, в которых был уверен. Что надо жить с достоинством. Не совершать недостойных поступков — как ты это сам понимаешь. Каждый из нас делает иногда что-то недостойное, а потом оправдывает себя, подтягивает — как будто получается не очень недостойно. А ведь если ты делаешь что-то недостойное — то на что рассчитывать? Туда мне и дорога. Вот так все работает. Конечно, мы все повязаны чем-то. Как у Окуджавы: «Ловят нас на честном слове, на кусочке колбасы». Это не значит, что нас покупают. Они влезают и туда, где вы не требуете многого. И надо постоянно выбирать, ежедневно совершать выбор. Но у меня есть преимущество: по возрасту и нынешнему своему положению мне уже не нужно рассуждать об ответственности. Мне нечего терять, но кому-то есть, и у меня для них нет рецепта.

Записала Любовь Аркус