Зрение как глагол

К дню рождения драматурга Александра Володина — о «Пяти вечерах», снятых по его пьесе, а также о Брейгеле, малых голландцах и операторской работе Павла Лебешева пишет Михаил Щукин.

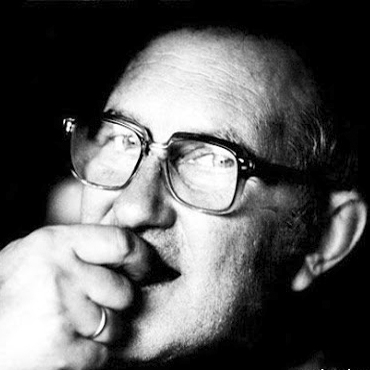

Чапаев — Павел Лебешев

«Если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму» — эту притчу рассказывает евангелист Матфей. И она не только о том, что те, кто тянутся за незрячим, обречены на падение. Она о надежде — на равновесие и, может быть, даже на полет. На картине Питера Брейгеля Старшего по мотивам евангельской притчи (1568) — шесть слепых. Купол собора и холмы, дома и деревья тянутся вверх, даже веточка у лужи и та не отражается в воде, она устремлена к небу; слепые же во всей своей веренице движутся к низу, их темное шествие — будто бы задуманный путь в яму. Но последний, самый упитанный слепой еще не знает, что первый упал, а второй катится за ним следом, а третий вот-вот споткнется. Последний верит в то, что путь во тьме куда-то да приведет. Он прочно стоит на ногах и, наверное, даже не знает, что провожатый, за которым он последовал тоже слеп. В картине «Пять вечеров» события тоже разворачиваются во тьме: первая встреча не сулит ничего хорошего, она обречена на провал. Но за этим вечером — будет второй, третий… и, пожалуй, что за пятым, вроде бы последним, — последует продолжение.

Режиссер Никита Михалков в содружестве с оператором Павлом Лебешевым, художниками Александром Адабашьяном и Александром Самулекиным в фильме «Пять вечеров» подробно воссоздают быт послевоенной Москвы. Майя Туровская назовет эту реконструкцию «восхитительным «ретро»»: образы старой коммунальной квартиры и черты «первой робкой «зажиточности», сменившей застарелую бедность послевоенных лет» . Но что для зрителя конца 1970-х — «ретро», для героев фильма — реальность. По тусклому коридору они пробираются к телефонному аппарату или на шумную кухню. «Верхнего» света словно не существует: бра, настольные лампы, крохотный экран телевизора с линзой, клетка поднимающегося лифта, зажженная спичка — высвечивают полумрак. Из этого полумрака выплывают лица героев, этажерка, вязанная салфетка, журнал мод, книга, граненный стакан с ложечкой или без, глобус, фарфоровая статуэтка, фотография.

Фильм «Пять вечеров» начинается с прогулки по Москве: медленно наступают сумерки, зажигаются витрины и фонари, на танцплощадке кружатся пары, словно фейерверк в темное небо бьет фонтан, а голос из радиолы поет о красоте переходных состояний между днем и ночью: «На бульварах московских зеленых так чудесны закат и рассвет!». Музыкальный эпиграф фильма — песня Анатолия Лепина на стихи Евгения Долматовского в исполнении Людмилы Гурченко и Владимира Трошина — о победе света над тьмою (на тенистой скамейке под сенью листвы старость, прощанье и смерть упразднены радостью свиданий и ожиданием чуда). Но пластинка вдруг останавливается, звонкий голос грубеет и замолкает, в квартире Зои (Валентина Теличкина) гаснет свет.

Не электричества боится Зоя, а любви.

«Любовь — это электрический ток», — в непроглядной темноте объясняет Зоя. Ее комната полна нелюбовью и пахнет пригорелым пирогом. Но Ильин (Станислав Любшин), как демиург, ловко находит щиток с выбитыми пробками, и лицо Зои вспыхивает в свете яркой люстры.

«Боюсь я этого электричества до смерти. Спасибо ты — тут, а одной — ни гвоздь вбить, ни лампочку ввернуть, в темноте насидишься досыта», — говорит героиня. Не электричества боится Зоя, а любви. И не темнотою сыта она, а беспросветным одиночеством. Поэтому, всматриваясь в уличный мрак, Ильин замечает «окно, горящее не от одной зари». И на пятнадцать минут уходит от обиженной на весь мир коммунальной квартиры Зои, от слишком яркой люстры и манекенщиц в модных журналах — к едва мерцающему довоенному прошлому. Такая напряженная драматургия светописи сродни Рембрандту.

Это не акцент на детали, образе, не попытка выделить, высветить главное, это находка краеугольного камня.

Ольга Седакова в «Путешествии с закрытыми глазами»1 пишет, что «Рембрандт начинается с заката. Он не перестает помнить, что видимое, явленное — совсем не само собой разумеется. Свет и тень встречаются у него не в «готовом» мире видимого, как у его собратьев. Все гораздо болезненней: тень, тьма ставит видимое под вопрос».

1 Седакова О: Путешествие с закрытыми глазами. Письма о Рембрандте. — М.: ИД Ивана Лимбаха, 2016

Павел Лебешев, как и Рембрандт, движется во тьме не наощупь, он как шестой брейгелевский слепой надеется, что тот предмет действительности, который камера сейчас, будто бы случайно, выхватит из мрака, — не то чтобы главный в композиции кадра, но единственно возможный. Это не акцент на детали, образе, не попытка выделить, высветить главное, это находка краеугольного камня, золотого руна, нулевого километра — не важно каким воспользоваться символом, важно что с этого предмета и начинается мир, а все другие — вовсе не в тени высвеченного, их попросту не существует здесь и сейчас, они продолжение, следствие, рассказ о божественном, но не сам Бог.

Рембрандт и Лебешев не похищают у вечной тьмы и мрачного хаоса некий предмет, вокруг которого чудесным образом возникает время, пространство и архитектоника картины, они не подставляют к нему свечу или осветительный прибор, не рассматривают в увеличительное стекло или глаз киноаппарата, они этот предмет видят и чувствуют, зрение художника и оператора — акт воли, глагол.

«Бестолковая любовь» и «бесчувственная жена», которая даже не заплакала, друга на фронт провожая — для него правдивее, честнее.

На картине «Христос во время шторма на море Галилейском» (1633) таким предметом является волна, самая ее вершина, брызги, она задает интонацию, и она — центр сюжета. Когда в «Пяти вечерах» Слава (Игорь Нефёдов) приводит Катю (Лариса Кузнецова) домой, они тайком идут на кухню; на столе у окна — чай, бутерброды, в центре — горящая лампа. «Почему воробьиха таскает за крыло воробья? Он, наверное, ей изменил», — тараторит героиня. Казалось бы, между Славой и Катей столько посторонних предметов, столько различий и препятствий: чтобы услышать и увидеть друг друга, соединить зрение и слух, они должны склониться над этим столом, над этим источником света, как герои картины Рембрандта должны припасть к вершине волны, отдаться шторму, потому что взволновавшееся море раскрывает характер моряка.

Картина «Пир Валтасара» (1635) строится от яркой, блестящей, как рекламная вывеска, надписи на стене — «мене, текел, фарес, упсарин». После ссоры из-за неудавшегося праздничного ужина, Тамара Васильевна (Людмила Гурченко) с наигранной радостью смотрит, как по ее просьбе неловко пританцовывают Слава с Катей, а Ильин уходит в соседнюю комнату. Пластинка затихает, за окнами звенит трамвай, а из-за двери слышится голос Ильина: «Губы окаянные, думы потаенные…». Эти слова — конечно же, тайное послание из прошлого, знак, на который нельзя не отозваться, песня юности, встречи, любви, расставания, надежды. Ильин сидит на кресле, за ним — лампа, свет бьет из-за спины — падает на руку, перебирающую струны, а камера медленно спускается вниз: белые носки, закатанные штанины, изношенные штиблеты героя. Как Валтасару пророк Даниил объяснил смысл начертанных на стене слов: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано мидянам и персам», так и Тамара Васильевна понимает, почему Ильин так долго не возвращался — он по природе странник, скиталец, сама мысль о доме — как символе уюта и благополучия, ему чужда, образ успешного инженера, спешащего вверх по служебной лестнице ему отвратителен. «Бестолковая любовь» и «бесчувственная жена», которая даже не заплакала, друга на фронт провожая — для него правдивее, честнее.

Ужасны войны забываются, появляются пейзажи и натюрморты малых голландцев.

В конце XVI — начале XVIII века голландские провинции были истощены тяжелой войной с Испанией. В борьбе за независимость от испанского престола истосковались по мирной жизни, по ярким и сочным краскам безмятежных буколик, по простому неприхотливому и в тоже время изящному быту. Ужасны войны забываются, появляются пейзажи и натюрморты малых голландцев — пестрые цветы и травы, крупные, вкусные овощи и фрукты, кровавые, мясистые и полные жизненной силы туши животных; добыча охотника и рыболова, глиняная и медная посуда, желтая канарейка и хитрый котяра, готовый украсть что-то с праздничного стола — и непременные аллегории. Что означает огурец, лимон, курительная трубка или птичье перо в головном уборе музыканта, догадаться нетрудно.

В финале «Пяти вечеров» слышен голос Ван Клиберна: он рассказывает о переменившейся после долгой и мучительной войны Москве, поет «Вечер на рейде» — и темное, желтое, тусклое изображение наливается соком голландского натюрморта. Лебешев, Адабашьян и Самулекин словно придумывают цвет, изобретают и открывает его. Как у Рембрандта, этот цвет — теперь явление, действие. А перед зрителем — советский натюрморт, жанровая сцена в интерьере: тяжелая штора, красно-коричневые обои, фотографии военных лет в строгих деревянных рамах, белые салфетки, знаменитые фарфоровые слоники, часы с пряжкой, зацепившиеся за спинку стула, духи «Красная Москва», ключик от комода или шифоньера, кошелек с точно отсчитанными монетками, чуть мятые купюры, белочка у ножки настольной лампы, зеркальце, вывороченная розетка, вазочки, мохнатые, растрепанные цветы. Какая разница — Москва или Роттердам: послевоенный городок, в которым нарядные тарелки, начищенные до блеска фужеры, столовые приборы, разложенные по законам какой-то странной бытовой геометрии и букет в трехлитровой банке — ничуть не менее важны, чем слова о любви и надежде на встречу.

Камера Павла Лебешева движется сквозь сумрак рембрандтовской картины, натыкаясь в темном коридоре на важные предметы.

В картине «Пять вечером» главные сцены — о неслышимом и невидимом. Перед отъездом в Воркуту, Ильин идет в ресторан. Он отчаянно пытается вспомнить заветную песню юности. Но она так и остается в праздничных звуках Чардаша и вокзальной суете — оборванной мелодией, застрявшей где-то далеко, в памяти другого мира, строкой: песня о смерти, одиночестве, и, пожалуй, о Воскресении:

Не для меня придет весна,

Не для меня Дон разольется,

И сердце девичье забьется

В восторге чувств не для меня!

Мы почти не видим Ильина и Тамару Васильевну в последней сцене, когда им наконец-то удается поговорить откровенно: в кадре детали советского быта — аллегории, словно на картинах малых голландцев, а за кадром — робкие, нежные слова сильной и твердой героини: «Ну что ты руки целуешь, они же грязные. Ну что ты кофточку целуешь…»

Камера Павла Лебешева движется сквозь сумрак рембрандтовской картины, натыкаясь в темном коридоре на важные предметы. Тайный свет «Пяти вечеров» — это то, до чего еще нужно додуматься, о чем нужно догадаться.