Житие партийного художника

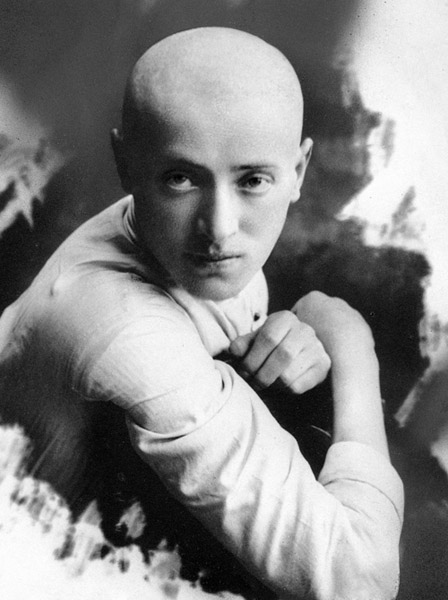

«Он режиссер и снимает хорошие картины. Он прямой и четкий — как стальной стержень в машине. Он знает: почему и отчего.

Он не любит стричь ногти, но долго капризничает при выборе свитера: все недостаточно хорошо. Он любит сосиски и туфли на толстой резинке. Он ничему не учился и все знает. А если не знает, то заявляет об этом честно и открыто.

Он упрям и горд. Прямолинеен до педантизма. Умеет поставить на место и не пожалеет. Зато сам может возиться с человеком, как нянька. Заботливо и грубовато, как слон, которому поручают двухлетнего ребенка. В жизни сам как ребенок: иногда не умеет купить носового платка. Честен до жестокости и жесток от честности.

Хороший товарищ не по убеждению, а от лирики. Сентиментален, как семнадцатилетняя девушка, и умен, как английский дипломат. Если предложить ему апельсин — откажется, если предложить вторично — возьмет, чтобы не обидеть, и будет есть через силу.

Не любит тоски в чужих глазах и умеет отличить в системе жизни главное от неглавного. Умеет быть на голову выше самого себя. Умеет сортировать людей и может привязаться к человеку, его не стоящему.

У него серые глаза и большой лоб. У него волнистая копна волос. У него нежная кожа, и он стыдлив, как девушка.

У него беспощадная логика и жестокая совесть. Это — Фридрих Эрмлер…»

Цитата, конечно, большая, но важная. Взята она из «Синей тетради об Эрмлере», которая хранится в архиве режиссёра с надписью на обложке: «Журналистка. Эрмлер был предмет её обожания. Тетрадь посвящена ему. Она была влюблена в него». Надпись принадлежит актрисе и художнице Вере Александровне Бакун — жене Фридриха Марковича. К Вере Александровне мы ещё вернёмся. К «Синей тетради» — тоже.

Журналистка сама передала Эрмлеру этот сильно беллетризированный дневник, когда закончился их роман, тяжелый, безрадостный и унизительный для обоих. Она вышла замуж, была счастлива в браке, родила дочку, в 1970-е годы эмигрировала в Америку, где дожила до ста с лишним лет, писала мемуары о Шкловском, о Бродском, о режиссере Тимошенко. И ни разу не упомянула Эрмлера, фотография которого до конца жизни висела в ее комнате. Я не уверен, что она хотела бы увидеть свои записи опубликованными, поэтому фамилию ее называть не буду: во-первых, это не так важно, во-вторых, особо любопытствующие и сами догадаются. В заключительных строчках «Синей тетради» она предложила Эрмлеру «первое настоящее пожатие дружеской руки». Он принял это пожатие и тут же вычеркнул автора «Синей тетради» из своей жизни. Или, вернее будет сказать, из Биографии, потому что Эрмлер сознательно строил себе Биографию, отбрасывая все, что не укладывалось в установленные рамки.

Сложно писать об Эрмлере. С каждым годом имя это все тускнеет и тускнеет. Почему Эрмлера забыли в России, объяснить можно: в годы перестойки партийный пафос мог вызывать только гнев или отвращение, сегодня же не в чести наивность и убеждённость, свойственные Фридриху Марковичу. А вот почему Эрмлера не знают на Западе — непонятно. Ведь если отвлечься от идеологии (вовсе не однозначной в данном случае), остается мастерство. А Фридрих Эрмлер — и этого не отнимешь — один из величайших мастеров в истории советского и, не побоюсь утверждать, мирового кино. Это признавали Эйзенштейн, Чаплин, Пабст. Он принадлежал к породе сумасшедших — таких как Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Марк Донской. Неуравновешенные, взрывные, эксцентричные, юродствующие, наивные и упертые, они оказались самыми тонкими психологами, надолго опередившими свое время и одновременно запечатлевшими его точнее некуда. Про таких не складывали красивых легенд — про них рассказывали бесчисленные малоправдоподобные анекдоты и байки. Но — такова статистическая закономерность — те навсегда остались частью собственной легенды, как бы в плену у нее, а эти — живут назло анекдотам. И картины их живут. У таких режиссеров нужно периодически отсматривать все фильмы без исключения, не доверяя рецензиям и киноведческим трудам: прорыв в современное, теперешнее кино можно обнаружить в самом неожиданном месте. Хотя — и это неизбежная оборотная сторона — общепризнанный шедевр такого мастера может оказаться безнадежно устаревшим. Эрмлер был самым прямолинейным из всей этой компании, а фильмы его — наиболее тенденциозными. Он — быть может, единственный в своем поколении — никогда не стремился к обобщениям, никогда не претендовал на «высшую правду» и объективность. И, разумеется, оказывался объективнее всех, в чем нередко убеждался сам — каждый раз с глубочайшим ужасом.

Сюжет биографии Эрмлера — в отсутствии сюжета, в сочетании противоположностей, которые во все стороны выпирают из, казалось бы, идеально «сделанной» биографии художника-партийца.

«Эрмлер был партийным художником» — с этого утверждения начинается лучшая на сегодняшний день работа об Эрмлере, написанная покойной Изольдой Сэпман. Изольде Владимировне были абсолютно не свойствены подобные казёные лозунги, да и работа издана на излёте относительно либеральных времён, в начале 1970-х. Но фраза про «партийного художника» — дежурный вступительный или завершающий аккорд в каждой искусствоведческой статье 1930–1950-х годов — применительно к Эрмлеру из штампа превращается в максимально точное и емкое определение.

Георгий Жженов, один из последних актеров немого кино, которых мне посчастливилось застать, как-то сказал: «В начале 1930-х годов на «Ленфильме» было три кита: Козинцев и Трауберг (это как бы один режиссер), Эрмлер и Червяков”. В общем все правильно. Судьба Козинцева и Трауберга хорошо известна: мальчики из культурных еврейских семей, которым — кабы не революция — была обеспечена спокойная интеллигентная жизнь. Революция бросила их в искусство. Для забытого ныне Евгения Червякова (почти все его немые картины погибли), окруженного искусством с самого детства, воевавшего в белой армии, революция была ударом, выбросившим его из старой жизни в полную неизвестность. Его единственному сохранившемуся немому фильму «Города и годы» (1930) — одной из самых тонких и неожиданных картин об интеллигенции и революции — уверен, еще предстоит вернуться в историю кино и занять там свое, уникальное, место.

Фридриху Эрмлеру революция дала все. «Октябрь. Великие события я воспринял по-своему: революция — это для меня», — писал он спустя много лет. Сын столяра, выросший в бедном еврейском местечке, плохо говоривший по-русски, с двенадцати лет служивший мальчиком на побегушках в провинциальной аптеке… Отсюда и псевдоним (настоящее имя режиссера — Владимир Бреслав): Эрмлер по-немецки означает «бедняк». Кинематограф он полюбил с 15 лет, мечтал о карьере кино-артиста — наверное, потому, что просто не знал другого искусства. Он и сам писал об этом: «Из музыкальных инструментов случалось видеть в детстве гитару да мандолину, а на еврейских свадьбах — еще скрипку или кларнет. Может быть, если бы в те темные годы мне довелось бы услышать хорошую симфоническую музыку, я и не связал бы свою жизнь, свою судьбу с кинематографом». Он и до конца жизни оставался чрезвычайно восприимчив к музыке, мечтал поставить фильм о Бетховене, задумывал снять третью серию своего «Великого гражданина» — о партийном руководстве музыкой (объединив две любимые темы). Два лучших композитора советского кино — Дмитрий Шостакович и Гавриил Попов — работали с Эрмлером в полную силу, зачастую относясь к другим киноработам лишь как к халтуре для заработка (так, например, отзывался Шостакович даже о некоторых своих работах с Козинцевым и Траубергом). Наконец, когда в 1932 году у него родился сын, Эрмлер с первых дней мечтал, чтоб он стал дирижером. И Марк Эрмлер стал прекрасным дирижером, много лет проработавшим в Большом театре. Впрочем, кроме любви к музыке у Фридриха Марковича был еще один довод, о котором вспоминал оператор Аркадий Кальцатый: «Фридка, почему дирижером?» — «Потому что ни один болван не может дирижеру подсказать, как надо махать палкой».

Революционная деятельность Фридриха Эрмлера началась в ЧК. Сам он впоследствии с нежностью вспоминал те годы и простодушно рассказывал, что, подписывая документы, каждый раз задумывался, как пишется — «рАсстрелять» или «рОсстрелять». Рассказы производили должное впечатление: малознакомые люди Эрмлера побаивались. Впрочем, как выяснилось недавно, занимал он в ЧК чисто хозяйственные должности, ни к рАсстрелам, ни к рОсстрелам отношения не имел, а впоследствии лишь сочинял про самого себя мифы. Даже если это так, чести подобное автомифотворчество ему не делает. Впрочем, если задуматься, то, пожалуй, и вся «страшная» репутация Эрмлера основана на подобных мифах, потому что ничего конкретного ему не инкриминировалось. А репутация эта его вполне устраивала. Здесь напрашивается цитата из любимых им «Бесов» Достоевского: «Всех же более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого провианта, считая низостью».

«Дат рождения у меня три: 1898 год, когда я появился на свет; 1919 год, когда я вступил в партию; 1923 год, когда я начал работать в кинематографе». Эту фразу Эрмлера часто цитируют в подтверждение его пламенной партийности. Но я бы обратил внимание не на вторую дату, а на третью. «Дважды рожденных» под чутким руководством партии довольно много, это расхожая фраза. Но в том-то и дело, что «окончательно родился» Эрмлер лишь тогда, когда пришел в искусство. Искусство, а не партия, было последней инстанцией.

Уволившись с военной службы, он в 1923 году поступил в петроградский Институт экранного искусства. На экзамен явился в военной форме, с маузером на боку, — разумеется, зачислили без лишних разговоров. Публика в институте собралась по большей части буржуазная: дети нэпманов (и их сильно немолодые родители), люди из бывших. Эрмлер первым делом решил заняться «советизацией» института, то есть чисткой. Потребовал, чтобы его включили в исполбюро (студенческую общественную организацию). «Нужно, чтобы вас избрали», — ответили ему. «Я уже избран им», — заявил Эрмлер и положил на стол маузер. Несоветский элемент испарился… «Всю аристократическую головку как корова языком слизала, — вспоминал киноактер Яков Гудкин. — По коридорам ходил совсем другой народ — в кожанках, клешах, в кепках, в полосатых тельняшках, словом, появились нормальные люди, знакомые и привычные по сложившемуся советскому облику». Заодно была раскрыта и «преступная деятельность» масонской организации (в которую, кстати, входил Сергей Васильев — будущий постановщик «Чапаева»). Обнищавшие аристократические отпрыски, молодящиеся дамочки и радикальные девицы, от безысходности и растерянности игравшие в романтическое «тайное мистическое общество», даже не подозревали, что попадут в самую настоящую ссылку. Боюсь, что и здесь не обошлось без Фридриха Марковича.

И далее в том же духе. Так что если чекистское прошлое и относится к разряду апокрифов, то последствия этого апокрифа были вполне реальные. Сохранились воспоминания и документы, в том числе — протоколы допросов.

С товарищами по работе в ЧК

Конечно, институт не давал никакого кинообразования. Основной предмет — актерское мастерство — преподавала знаменитая актриса дореволюционного театра Александра Яковлевна Глама-Мещерская, которая с трогательной наивностью признавалась, что уже лет десять не была в «синематографе». К тому же, Эрмлера Глама откровенно побаивалась и даже, на всякий случай, не решалась подавать ему руку для поцелуя (а с этого ритуала начиналось каждое занятие).

В архиве Эрмлера сохранились описания этюдов, которые он придумывал и разыгрывал на занятиях. Вот один из них. Молодой ученый Ф. (играл его, разумеется, сам Фридрих) двенадцать лет работает над вопросом бессмертия человека. Для последнего эксперимента ему необходимо убить человека, но решиться на убийство он не в состоянии. И вот однажды он застает своего ассистента со своей женой, но остается незамеченным и «замышляет коварное деяние». Во время следующего эксперимента он вонзает ассистенту в шею отравленную иглу. «Ассистент падает мертвым, а Ф. с искаженным лицом обнажает грудь ассистента, намереваясь немедленно произвести свой кошмарный опыт, и, когда нож занесен над сердцем, с диким криком у его ног падает жена, случайно зашедшая к мужу. Недолго думая, Ф. убивает и ее со словами: «Ликуй, наука, победа»”.

Комментарии излишни. Это к вопросу о том, как представляли себе кинематограф молодые авангардисты.

Практически ничему не научившись, Эрмлер ушел из института и решил… учить сам. В 1925 году он организовал киноэкспериментальную мастерскую, сокращенно КЭМ. Звучит похоже на ФЭКС, не правда ли? Собственно, Эрмлер никогда и не отрицал, что организовал мастерскую под явным влиянием Козинцева и Трауберга, откровенно подражал им и завидовал. Только у Козинцева и Трауберга (при абсолютном отсутствии образования) была превосходная «культурная база»: они могли позволить себе отрицать и выворачивать наизнанку старое искусство, потому как сами были воспитаны на этом искусстве и знали его досконально. Разрушающий пафос Эрмлера твердой почвы под собой не имел. И КЭМ не имел твердой программы. Фэксы провозглашали «искусство без большой буквы, пьедестала и фигового листа», противопоставляя такому искусству шансонетку, цирк, мюзик-холл, бокс… Кэмовцы тоже сочинили лозунг: «Никаких переживаний, никаких перевоплощений» — но что взамен? На это ответа не было.

Первая картина Эрмлера «Скарлатина» была откровенным подражанием «Похождениям Октябрины» Козинцева и Трауберга. Эрмлеру заказали санитарно-просветительный фильм об опасности заболевания, о правилах профилактики, о том, что нужно обращаться к врачам, а не к знахарям и колдунам. Последнее показалось начинающему режиссеру особенно привлекательным, и большая часть фильма как раз и была посвящена «разоблачению» знахарей и колдунов. Картина превратилась в каталог различных трюков и нелепостей, типичный пример которых — похоронная процессия, чинность которой нарушается самой покойницей: умершая от скарлатины девочка вскакивает в гробу, а поп от ужаса крутит сальто-мортале. Вот те же цирк, эксцентрика, что и у фэксов. Но в манифесте КЭМа этих слов не было, и Эрмлер, верно, сам не знал, к чему это все. Тем более что с подобными экзотическими эпизодами соседствовали полудокументальные кадры, снятые добросовестно и внятно.

Копирование фэксовских достижений продолжалось бы и дальше: уголовная мелодрама «Катька — Бумажный Ранет» грозила превратиться в перепев только что прогремевшего «Чертова колеса». Но помешали две встречи — с Эдуардом Иогансоном и Федором Никитиным.

Эрмлеру вообще крайне везло на встречи. Дело даже не столько в везении, сколько в таланте принимать и впитывать новое. Как никто другой в советском кино, Эрмлер был жадно восприимчив к культуре. Да, он только в двадцать пять лет впервые прочел Гомера, Эсхила, Еврипида, но, прочитав их, сам сочинил белым стихом пьесу о восстании рабов. Да, он поздно услышал симфоническую музыку — и, впервые услышав ее, упал в обморок, — но он чуть ли не первым в советском кино написал сценарий, целиком построенный на музыке (речь идет о незавершенном замысле «Песня», 1930). Так же и с фэксами. Почему Эрмлер, мечтавший поначалу о карьере салонной кино-звезды вроде Осипа Рунича или Витольда Полонского (даже фотографировался «под Рунича»), пошёл именно за ними, а не, скажем, за популярнейшими кассовыми режиссёрами-традиционалистами: Александром Ивановским или Вячеславом Висковским (у которого он, кстати, снимался в начале своей кинокарьеры)? Или еще один пример. На картине «Встречный» ему довелось работать с эстетом и формалистом Сергеем Юткевичем — дуэт более чем странный, но именно на этой картине Эрмлер научился тонкостям музыкального монтажа, а заодно переманил у Юткевича его лучшего актера Бориса Пославского и друга — композитора Дмитрия Шостаковича.

Встреча с Иогансоном и Никитиным, быть может, самая решающая в биографии Эрмлера. Впрочем, с Иогансоном они вместе служили еще в органах, вместе работали в КЭМе, но как полноправные соавторы столкнулись только на «Катьке — Бумажный Ранет». Роль Иогансона в истории советского кинематографа сильно недооценена. Один из самых образованных и интеллигентных кинорежиссёров Ленинграда, выросший в семье петербургских немцев, он избежал как устоявшихся штампов дореволюционного кино, так и перегибов авангарда. Будучи сторонником зрительского, «сюжетного» кинематографа, Иогансон в центр фильма ставил не захватывающий сюжет как таковой, а живого, полнокровного человека. А когда ты заселяешь жанровое произведение живыми людьми, произведение это неизменно выходит за рамки жанра — причем в совершенно другое измерение. В полной мере это было осознано советскими кинематографистами только в 1960-е годы, но уже в 1920-е первые попытки имели место. Это комедии (а значит, уже не только комедии) Бориса Барнета «Девушка с коробкой» и «Дом на Трубной», это мелодрама (и мелодрама ли?) Абрама Роома «Третья Мещанская»… «Катька — Бумажный Ранет» — первая в этом ряду. Недаром она не только побила все кассовые рекорды 1927 года, но и по сей день выглядит на редкость современно: именно на этом фильме «просыпаются» дремлющие на лекциях студенты российских киноведческих факультетов. Режиссеры прямо заявили новый, неведомый жанр: «комедийную мелодраму». Эрмлер не пошёл вслед за фэксами, именно потому что Иогансон внёс в картину человеческий юмор, что в сочетании с прямолинейным и гротескным бытописательством Эрмлера дало результат неожиданный. Сам Фридрих Маркович если и не понимал этого, то прекрасно чувствовал. Видимо, он не забыл услуги Иогансона, потому как никогда не упоминал его имени, говоря об этой картине, а в конце жизни и вовсе утверждал, что снимал фильм единолично.

Вклад Федора Никитина по крайней мере не меньший. Театральный артист мхатовской школы на первых порах вызывал у Эрмлера откровенное раздражение. Из всех театральных систем Эрмлер признавал только мейерхольдовскую, а к Станиславскому относился с презрением (через много лет он признался, что не видел спектаклей ни того, ни другого). В «Катьке» все сцены с Никитиным снимал Иогансон, а Эрмлер с его учениками из КЭМа посмеивались. Как вспоминал Яков Гудкин, «у нас, старых кэмовцев, сохранилось еще со времени мастерской этакое индустриально-наплевательское отношение к своей профессии. «Я натренированный, если нужно, могу засмеяться, если нужно, заплакать. Вы просите умереть — пожалуйста, прыгнуть через голову — пожалуйста…» И вдруг появляется человек, который относится с душевным трепетом и с большой сосредоточенностью к тому, что делает. Он пытается вжиться в предлагаемый образ, а не изображать его”. То есть все вопреки кэмовскому лозунгу: и воплощения, и переживания. Сыгранный Никитиным Вадька Завражин — опустившийся интеллигент, смешной, безвольный и бесконечно добрый — оказывался не только привлекательнее романтических уголовников из эрмлеровской части фильма, но и по-человечески выше их (причем именно в тех эпизодах, где он был слаб и даже, казалось бы, жалок), а это явно шло вразрез и с творческой, и с человеческой установкой режиссера-чекиста. На этой картине Эрмлер с Никитиным серьезно поссорились, но Иогансон (сам при этом расставаясь с Эрмлером навсегда) помирил их, и отныне Никитин стал главным актером Эрмлера. И не просто главным актером: именно он, правоверный адепт системы Станиславского, и внес в коллектив КЭМа ту программу, тот стержень, которого так не хватало. Прочие актеры оставались идеально натренированными натурщиками, за которых во многом играл монтаж, — а следовательно, и персонажи их были всего лишь масками, фоном. И среди этих масок действовал живой человек — Никитин.

В фильмах Эрмлера, таким образом, уживались монтажный кинематограф (пускай лишь как фон) с актерским. Кроме него, подобное делал только Пудовкин. Но от Пудовкина Эрмлера отличало одно, тогда еще редчайшее качество: его кинематограф был политическим. И уже это делало его фигурой в советском кино уникальной.

На съемках фильма Дом в сугробах

Собственно, политическим он стал не сразу. Наверное, окончательно он сформировался как раз после ухода Никитина — не просто актера, но полноценного соавтора Эрмлера, и притом вовсе не единомышленника. А при Никитине фильмы Эрмлера политизировались шаг за шагом: исследование человеческой личности постепенно уступало место исследованию некой общей проблемы. Сперва это была проблема искусства в переломный момент истории («Дом в сугробах», 1927). В этой весьма вольной экранизации рассказа Евгения Замятина «Пещера» Федор Никитин играл музыканта, умирающего с голоду в своей большой нетопленой петербургской квартире, потому что искусство его не нужно в революционном Петрограде. Он твердо осознал свою ненужность, и ничто не в силах переубедить его. Об этом — замечательный эпизод, в котором музыкант впервые выходит из своей пещеры, идет по, кажется, навеки заметенному снегами городу и натыкается на афишу концерта Шаляпина. «Великий артист заблуждается!» — говорит он первому встречному. Но когда войска генерала Юденича разгромлены, Петроград освобожден от белых, наступает всенародный праздник, а на празднике нужна музыка… И музыкант играет для народа «Эх, яблочко!». В этом пафос картины: заблуждается сам музыкант… Правда, к 1927 году Шаляпина уже давно не было в России, и Эрмлер об этом прекрасно знал. Так что ни точку, ни тем более восклицательный знак поставить не получится.

В финале следующей его картины, «Парижский сапожник» (1927) буквально стоял знак вопросительный — вместо слова «конец». Это уже настоящий фильм-проблема в чистом виде. Как дискуссия задуманный и бесчисленное количество дискуссий породивший, особенно среди комсомольской аудитории: картина вызвала огромный общественный резонанс, потому как поднимала вопрос о новой комсомольской морали, причем в сфере личных отношений. Герой-комсомолец не только бросал беременную возлюбленную, но еще подговаривал местную шпану устроить нечто вроде группового изнасилования девушки (на всякий случай описанного в фильме весьма туманно), чтобы опорочить ее и оградить себя от общественного мнения. Федор Никитин в этой картине играл чудаковатого глухонемого сапожника, ставшего невольным свидетелем и защитником героини. В решающий момент он врывался в драку и нечаянно убивал главаря шпаны. «Преступление Кирика Руденко» (так и назывался первоисточник — роман одного из «серапионов» Николая Никитина) яростно обсуждалось на комсомольском собрании, но виновного найти не удалось. Это, конечно, не сам сапожник, тем более не девушка, и даже не парень. Камера вглядывается в лица и останавливается… на секретаре комсомольской ячейки. И финальный титр: «Кто виноват?»

Фильм этот не только проблемный, но и бытовой, как всегда у Эрмлера. Причем кадры обаятельные и трогательные, такие как щегольской проезд пожарной команды по тихому провинциальному городку или, скажем, ночное свидание героев на по-лубочному покатом пригорке, соседствуют с эпизодами физиологически неприятными. У Эрмлера определенно была склонность к режиссерскому садизму. Причем если в «Катьке…» зверская сцена убийства квартирной хозяйки начисто выбивалась из стилистики картины, то уже в «Доме в сугробах» знаменитый эпизод с попугаем был снят в той же спокойной камерной стилистике, что и лирические сцены фильма. А эпизод следующий. В том же доме, что и музыкант, живут двое детей, у которых в память об ушедшем на фронт отце остались шарманка и старый попугай. Не в силах нигде отыскать курицу, чтобы сварить бульон на именины больной жены, музыкант крадет у ребят попугая. Вернувшись, дети сразу догадываются обо всем, со слезами бегут к музыканту… но им тоже хочется есть, и вот девочка с еще не высохшими слезами улыбается, обгладывая ножку.

На съемках следующей картины, «Обломок империи» (1929), подобный натуралистический эпизод стал поводом для серьезного конфликта режиссера с оператором Евгением Михайловым, проработавшим все три предыдущих эрмлеровских фильма. Михайлов наотрез отказался снимать сцену, в которой изнывающий от жажды тифозный красноармеец расталкивает новорожденных щенят и начинает сам жадно сосать молоко лежащей рядом собаки. Эрмлер твердо настаивал на своем, и Михайлов навсегда ушел из коллектива. Конечно, это была не единственная причина. Михайлову — петербургскому аристократу, племяннику художника Константина Сомова — был глубоко чужд чекистский пафос Эрмлера. В конце жизни Михайлов прямым текстом обвинял его в аресте некоторых ленинградских кинематографистов. Так ли это — сейчас сказать сложно.

В «Обломке империи», с одной стороны, сильнее всего сказалась монтажная эстетика второй половины 1920-х годов, навеянная Эйзенштейном (он был своеобразным куратором этой картины), а с другой — впервые в фильмах Эрмлера возник человеческий характер, настолько сложный и живой. К тому же это первый по-настоящему политический фильм Эрмлера и, следовательно, первый фильм-перевертыш. Дело в том, что Эрмлер, как никто другой в советском кино, постоянно проговаривался. Партийный художник, активный коммунист, он был искренне убежден, что все происходящее в стране если и не хорошо — он все-таки был наблюдален и, как художник, тонок, — то, во всяком случае, правильно, то есть идет по правильному пути. А раз правильно, то нет смысла искажать или приукрашивать действительность. Поэтому фильмы Эрмлера и оказывались точнее и правдивее многих потенциально антисоветских картин с «кукишем в кармане».

Так произошло и с «Обломком империи». Глазами унтер-офицера Филимонова (его играл Федор Никитин), потерявшего память в результате контузии, полученной в Первую мировую войну, и «проснувшегося» через десять лет, режиссер мыслил показать обновление страны, достижения советской власти, раскрепощение и перерождение людей… Что же мы видим на экране? Человек — живой, обаятельный, у которого был свой мир, свой дом, жена, — попадает в мир конструктивистских громад, давящих его со всех сторон, в окружение безликих, хотя и полных энтузиазма, комсомольцев. «Где Петербург?» — вопрошает он с ужасом. «Кто здесь хозяин?» — кричит он в истерике. А Петербурга больше нет. Есть новый, страшный город-гибрид (часть зданий снималась в Харькове, потому что в Ленинграде конструктивизма было еще немного). Нет и хозяина — теперь вместо него фабком. А старый хозяин с женой (любопытно, что на эти роли Эрмлер пригласил изгнанного из кинематографии старика Висковского, у которого когда-то снимался, и его жену), лишившиеся фабрики и доживающие свои дни в одиночестве, — единственные, кто по-человечески жалеет Филимонова. И их самих тоже жалко. В отличие от Филимонова. Потому что к концу фильма он исчезает: растворяется в комсомольской массе. Даже борода — такая нелепая, клочковатая и запоминающаяся в начале картины — превращается в точно такую же аккуратную подстриженную бородку, как у остальных рабочих. Появился в новой, Советской России обломок империи, обломок старого мира, несовершенного, но живого, — и Советская Россия обкорнала его и обтесала, чтобы не выделялся. При этом уж совсем зловещей кажется заключительная надпись картины: «У нас еще много работы, товарищи!»

На съемках фильма Обломок империи

Вообще, выстраивается очень любопытная линия никитинских персонажей в фильмах Эрмлера. Еще в 1988 году Наталья Нусинова написала о том, что музыкант из «Дома в сугробах», в сущности, идет на большой компромисс: Шопен, которого он играет на революционном празднике, народу не нужен, и он вынужден играть «Эх, яблочко!», принадлежность которого к высокому искусству весьма сомнительна. Позднее Евгений Марголит развил эту мысль в до сих пор не опубликованной статье про Федора Никитина. Дело в том, что на подобные компромиссы идут все никитинские герои, — и мораль отсюда такова, что интеллигентному, рефлексирующему, индивидуальному герою все-таки нет места в новом обществе. Действительно, компромиссы все растут: если Вадька в «Катьке — Бумажный Ранет» всего лишь первый раз в жизни дает в морду своему обидчику, то музыкант уже играет «Эх, яблочко!» вместо Шопена, а сапожник и вовсе совершает убийство. Завершает же этот ряд унтер-офицер Филимонов, который просто теряет индивидуальность, то есть перестает существовать как личность.

Вероятно, сам Эрмлер пришел бы в ужас от такой гипотезы. Хотя во всем, что не касалось партии или лично его, он был убежденным и правоверным фрейдистом. Теорией Фрейда он увлекся как раз незадолго до съемок «Обломка империи», и это прямо сказалось на самом знаменитом эпизоде фильма: сцене возвращения памяти. Увидев в окне поезда женское лицо, Филимонов замирает и, потрясенный, медленно идет к себе в избу. Он опускается на табурет перед швейной машинкой и автоматически начинает крутить ручку. Он крутит все быстрее и быстрее: в кадре — дергающаяся вверх-вниз иголка. Строчащая машинка превращается в пулемет. А вслед за пулеметом — опять женщина в окне поезда. И вот уже она — в подвенечном платье… Филимонов всё яростней крутит ручку и вдруг от напряжения падает с табурета. Катится по полу катушка с нитками. И в таком же ракурсе летит на зрителя пушка — прямо в кадр, вплоть до крупного плана. И танк — он едет прямо на Филимонова, который бежит от него по снежному полю. Бежит, пока не натыкается на крест. А на кресте — Христос в противогазе…

Репетируя эту сцену, Никитин настолько вошел в роль, что съемки пришлось остановить. Не в силах вывести актера из безумного состояния, Эрмлер повел его в темный угол за декорацию и тихо произнес: «В последний раз спрашиваю: будешь сниматься?» — «Нет», — ответил Никитин. Тогда режиссер выхватил из кармана брюк именной пистолет и с пеной у рта прошипел: «Я тебя пристрелю». Может быть, именно после этого случая и возникло у Эрмлера такое трепетное отношение к актерам. Он ужасно боялся обидеть актера, приглашенного на пробу, боялся сказать, если актер ему не подходил. Поэтому он сначала подсматривал за ним в замочную скважину, потом посылал ассистента, а сам как будто случайно заходил в комнату и что-то искал. И уж только затем решался подойти и заговорить.

А с Никитиным они расстались. Расстались навсегда. Нужно сказать, что расставания в биографии Эрмлера были столь же безоговорочны, как и встречи. Он спешил за временем, причем спешил искренне, и те, кому было не по пути, оставались вне Эрмлера и, обычно, вне искусства. Такова судьба Иогансона, изгнанного из большого кинематографа и умершего в блокадном Ленинграде (к слову сказать, Эрмлер был одним из тех, кто отвечал за эвакуацию «Ленфильма»). Такова судьба Михайлова, добровольно покинувшего кино и все равно не избежавшего ареста: он дожил до преклонных лет, но наотрез отказался писать воспоминания в сборник памяти Эрмлера — и не он один. Никитин ушел в театр — с тем, чтобы воротиться через много лет, постаревшим и усталым. С Эрмлером они почти не общались, даже встретившись однажды в работе, хотя Никитин был великодушен и доброжелателен и неизменно отзывался об Эрмлере с глубокой благодарностью. Впрочем, в разговоре с главным редактором «Ленфильма» Ириной Головань он обмолвился: «Интересный был человек, но непонятный. Для меня слишком трудный. Оборотень!»

Обвинять Эрмлера рука не подымается. Потому что он сам же первый страдал от этого. Он мог бы сказать о себе словами Заболоцкого:

Чтоб кровь моя остынуть не успела,

Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел

Я отделил от собственного тела!

Результатом было абсолютное одиночество. Позже, уже после войны. И любившие его — женщины, друзья, коллеги — не сопротивлялись. Честолюбивый мальчик из местечка создавал Биографию: так он решил. В «Синей тетради» точно сформулированы причины эрмлеровских расставаний: «Милый Эрмлер, много у тебя людей, которые тебя не идеализируют. Много у тебя врагов, которым ты не бросишь этого упрека. Гораздо меньше друзей у тебя, которые видят в тебе больше, чем тебе это нужно» (курсив мой. — П. Б.). И ещё оттуда же:

«Эрмлер кидается из стороны в сторону, он лавирует между льдин, готовых его затереть, над ним всегда висит дамоклов меч. Эрмлер это чувствует и ежится. Он хочет остаться самим собой. Может быть, сила его в том, что он никого по-настоящему не любит. Но Эрмлер робок, добр и беззащитен, хоть и бывает жесток и суров. Он занимается перевоспитанием людей, которые приходят к нему с обнаженной душой и телом. Эрмлер обращается с любовью, как педагог. Эрмлер думает, что он хороший педагог. Но одной рукой он грубо и больно бьет, другой рукой ласково и застенчиво гладит. А это не предусмотрено никакой педагогической системой. Впрочем, иногда ему это удается. Но это заслуга материала, с которым он оперирует, а не обработки его. Та любовь, которая окружает Эрмлера тесной стеной, не знает, за что она его любит, не знает, что такое — Эрмлер. Впрочем, может быть, это и не нужно. Может быть, это и не нужно». Женщина писала о себе. Но это относится и к Никитину, и к Иогансону.

На съемках фильма Обломок империи

В архиве Эрмлера сохранилось письмо его ученицы (у него был свой курс в Техникуме сценических искусств). И она пишет все о тех же «странностях любви» — на этот раз любви учителя и учеников:

«Не могу сказать, чтобы я Вас всегда вспоминала только добром (все мы Вас вспоминаем часто, должно быть, значительно чаще, чем Вы нас). Конечно, имеются и обиды, так как, выпустив свою мастерскую, Вы даже не удосужились проследить за устройством и ростом своих питомцев, а нас ведь окончило вовсе не много, так как отсев велся каждый год. Если у кого-либо из нас и были неудачи, то они должны были относиться не за счет бездарности, а скорее за счет неопытности, может, легкомыслия, и тут Вы должны бы были протянуть руку помощи, так как мне кажется, что не только моральные обязательства как педагога должны были Вам это подсказать, но и те чисто человеческие, по-настоящему хорошие отношения, которые сложились между Вами и нами, учениками».

Ну что ж, последовательная жестокость лучше избирательной. По крайней мере, достойнее. И ведь Эрмлер был жестоким, но никак не злым. Пожалуй, он был даже добрым. Он многим помогал: давал деньги, устраивал на работу, писал какие-то характеристики и письма, его обожала съемочная группа, операторы, ассистенты, актеры. Просто не нужно было нарушать дистанцию. А он и сам был склонен к этому. Вероятно, был хорошим учителем, и ученики слишком полюбили его. И он вычеркнул учеников. «Обломком империи» заканчивается первый, немой период кинематографа Фридриха Эрмлера. Картина с триумфом прокатывается не только в Советской России, но и на Западе: в Берлине зал аплодирует стоя. А режиссер уходит учиться. В Коммунистическую академию. В высшей степени странное заведение. Кроме Эрмлера там оказались давно простаивающий Михаил Калатозов и главный ленфильмовский «городской сумасшедший» Павел Петров-Бытов, который сначала боролся с интеллектуальным кино, а затем поставил абсолютно эстетский фильм «Каин и Артем» и, пришибленный триумфом картины, впал в растерянность. Наверное, растерялся и Эрмлер: 1930 год — смена эпох и в политике, и в кинематографе (приходит звук). Эрмлер обязан был соответствовать, подтянуться. Но соответствовать чему? И подтянуться до чего? И вот он опять чему-то учится. «Истеричность, метания привели к тому, — писал Яков Бутовский, — что при всей страсти к самообразованию он не смог сделать его хоть сколько-то систематическим». Он действительно очень разбрасывался. И с растерянностью ухватился за срочное партийное задание: сделать фильм к 15-летию Октябрьской революции.

Получился «Встречный». Первый звуковой фильм. Первый фильм без Никитина. Первый фильм без настоящей проблемы. Быть может, самый знаменитый фильм Эрмлера в Советском Союзе — а между тем писать о нем нечего. По крайней мере, применительно к Эрмлеру, потому что его соавтору Юткевичу отсутствие проблемы и, следовательно, сюжета было только на руку: он плел свои кружева (так назывался его первый фильм 1928 года, и таким словом можно было охарактеризовать излюбленный его жанр) изобретательно и вкусно. Шостакович написал для этого фильма знаменитую «Песню о встречном»: «Нас утро встречает прохладой…» А еще с этого фильма ведется отсчет социалистического реализма в кино: на это как раз работали эрмлеровская постановка политической проблемы (социалистическое соревнование, перевоспитание старых кадров и т. д.) и юткевичевские кружева, заменяющие разрешение этой проблемы. Но в этой картине вы не найдете ни политической страстности, ни психологической глубины, ни даже натуралистического эпатажа, свойственных Эрмлеру. И это особенно заметно, если сравнивать картину со следующей его работой — фильмом «Крестьяне». «О, сколько мёртвых тел я отрывал от собственного тела!».

Об этой картине — отдельный разговор. Но перед этим, чтобы слегка прояснить положение Эрмлера на кинематографическом олимпе, процитирую фрагмент из юмористической стенгазеты 1933 года, пародирующей входившие в моду режиссерские совещания:

«П р е д с е д а т е л ь: Слово (аплодисменты) предоставляется (бурные аплодисменты) режиссеру Эрмлеру. (Овация.)

Э р м л е р (бурная овация): Товарищи… (Бурная овация продолжается.) Я кончил… (Бурная овация.) (Сходит с трибуны. Овация.) (Зал встает, все обнажают головы и поют: «Нас утро встречает прохладой»)”.

Итак, «Крестьяне». Фильм о новой советской деревне. В образцовом колхозе не хватает кормов для огромного свиного стада. Колхозники в отчаянии: продавать прекрасное стадо жалко, а разобрать свиней по своим дворам нельзя — это уже получается кулачество. И разгораются вокруг свинарника шекспировские страсти. Дело в том, что старший животновод Герасим Платонович — бывший кулак и выкормил такое количество свиней специально, чтобы взорвать колхозную жизнь. «Добро, говорите? Захлебнутся они в этом добре! Свиней я им развел — хлеб, деньги, душу мужицкую в этих свиней вложили, а кормов не хватит. И перегрызут они из-за этих свиней горло друг другу! Нет у них золота такого, чтоб со мной считаться. Шкурой, шкурой своей платить будут…» А жена Герасима, Варвара, — лучшая свинарка колхоза, любящая свиней едва ли не больше, чем собственного мужа. Фильм и начинается любовной сценой в свинарнике. «Слышишь? Поро-осятся!» — в блаженном забытьи говорит Варвара мужу.

С той же интонацией сообщает она и о том, что беременна. Лежат они с мужем в постели, и мечтает Варвара вслух: как родится у них сын, как поедет он в Москву, как станет он на Красной площади. «И спросят у нас: «Чей это сын?» — «Колхозный”, — скажем. «А кто его батька? Кто его матка? ” — «Мы-ы”, — скажем… «Нагр-радить их орденом за то, что такого героя советской власти родили”«.

И снится Варваре сон. Будто идет она по колхозу под руку со Сталиным и несет Сталин ее сына. А на заднем плане — трактора…

Но сон прерывается, потому что муж, который любит ее и который в такую минуту уже не в силах скрывать правды, признается ей во всем: «Не могу таиться! Не хочу! Не хочу такого сына! Не могут Каин и Авель жить вместе. Обманывают нас колхозным дурманом!» И тут Варвара вскакивает и, забыв про мечты, про сына, про любовь к мужу, бежит разоблачать врага, сообщить «кому следует». И муж убивает ее, беременную, и вешает в сарае, инсценируя самоубийство. Висит Варвара в луче солнца, а в ногах ее колос: колхозная святая…

Поразительно то, что жалко в этой сцене не Варвару, а Герасима. Потому что она уже не человек, потому что колхозные свиньи ей дороже собственного сына и мужа, — а это, как ни крути, противно природе человеческой. А Герасима жалко, оттого что любит он только Варвару и, убив ее, убивает последнюю надежду на собственное счастье.

«Именно потому, что фильм кропотливо-реалистичен и передает день за днем жизнь в средней руки колхозе, — именно потому он и достоин внимания. Обо всем этом мы не раз читали, — но этого не видели. А видеть надо.

Должен сознаться, что фильм производит странное впечатление. Если он поставлен в России и прислан в Европу с целями хотя бы отдаленно агитационными, значит, пропасть между тамошней психологией и нашей здешней действительно глубока, и засыпать этот ров будет не так легко… По-нашему, это сплошной ужас, звериная, злобная жизнь, звериная вражда. Человек человеку волк, как никогда, ни при каких проклятых капитализмах не был. Доносы царят. Люди готовы вцепиться друг другу зубами в горло. Да, конечно, с одной стороны — «кулаки», с другой — «бедняки». На экране демонстрируется классовая борьба с деревней. Но ленинские комментарии остались далеко, перед лицом живой действительности они бледнеют, а действительность такова, что даже восторженным поклонникам советского строя становится не по себе. На минуту можно полюбоваться стойким героическим комиссаром, можно порадоваться, что в колхозе увеличилось число свиней или коров. Жизнь стала столь зажиточна, что колхозники обжираются, как в былое время охотнорядские купцы на Масленицу… Все это, допустим, положительные явления. Но чавканье ртов, набитых пельменями, не заглушит слез и проклятий”.

Это написано не сегодня. И не в перестройку. Это — из рецензии Георгия Адамовича, напечатанной в парижской эмигрантской прессе в 1936 году.

Примерно такое же ощущение на первых просмотрах картины в 1935 году испытала двадцатилетняя сотрудница одного из ленинградских домов культуры Ирина Головань — впоследствии главный редактор «Ленфильма». Недавно она рассказывала мне, как несколько раз подряд ходила смотреть картину, потому что просто не могла уяснить для себя, каким образом такой фильм выпустили на советский экран!

А между тем выпустили. И выпустили с огромным шумом. Мало того, первый советский киноархив в Белых Столбах — нынешний Госфильмофонд — был создан в декабре 1935 года специально для того, чтобы «хранить в специальном сейфе» негатив «Чапаева», хроникальных съемок Ленина и Сталина и еще всего лишь восьми картин, среди которых и «Крестьяне».

Все это — к тому, о чем я писал выше. К фильмам-перевертышам. К кинематографу, который проговаривается. К тому, что человек в житейском смысле едва ли не трусливый оказывался в творчестве смелее и откровеннее многих своих современников, особенно тех, кто понимал гораздо больше его.

Любопытный отзыв встречается в письме Александра Фадеева к режиссеру-документалисту Эсфири Шуб: «Недавно видел «Крестьяне» Эрмлера и огорчился, что разошелся в оценке картины с Эйзеном (С.М. Эйзенштейном — П.Б.) : за исключением двух-трех хороших моментов, все остальное — ложь и скука. Вообще я всегда активно не любил все картины Эрмлера, хотя лично он человек мне приятный, — и нелюбовь эта, видно, не случайна”.

Конечно, любовь к Эрмлеру как человеку и нелюбовь к его фильмам у Фадеева не случайны. Это все о том же: о противоборстве личности и художника.

А вот Сталину картина очень понравилась. Он даже вызвал режиссера на кремлевский просмотр фильма (честь, выпадавшая очень немногим) и сорок пять минут беседовал с ним. Интересно, вспоминал ли он этот просмотр, когда через два года в отзыве на сценарий «Великого гражданина» скромно написал: «Упоминание о Сталине надо исключить. Вместо Сталина следовало бы поставить ЦК партии»?

«Великий гражданин» (1937) — разговорная картина, фильм-диспут, созданный в «эстетике партсобрания», с «очными ставками» и «обвинительными приговорами» (это всё формулировки современников) — и при этом увлекательнейшее по напряжению произведение, в отдельных сценах не уступающее работам Хитчкока или Орсона Уэллса. Чего стоит хотя бы длиннющий проход главного героя — секретаря крайкома Шахова — по фойе Дворца культуры! Мы знаем, что за дверью в дальнем конце зала стоит убийца с револьвером. И Шахов постепенно приближается к этой двери, но буквально на каждом шагу его останавливают знакомые, коллеги, подчинённые — и с каждым из них он перебрасывается парой весёлых фраз. А дверь всё время в кадре — в самом уголке, ненавязчиво… Когда же Шахов скрывается за дверью, камера стремительно наезжает на дверную ручку — и аккорд Шостаковича.

Бесконечные дискуссии решено было снимать максимально длинными планами, чтобы раскрепостить актеров. Но длинные планы грозили превратить фильм в заснятый на пленку театр. И тогда Эрмлер с оператором Кальцатым построили весь фильм на внутрикадровом монтаже, на взаимном движении камеры и актеров. Это существенно повысило градус реальности происходящего на экране, во многом предвосхитило монтажную эстетику 1960-х годов. В нашей стране, по крайней мере. Впрочем, в этой статье я совсем не разбираю «художественную составляющую» эрмлеровских картин (здесь очень много о чем можно было бы сказать) — меня интересуют идеологический и психологический компоненты.

«Великий гражданин» — главный перевёртыш. Из года в год показывая эту картину студентам-второкурсникам, с неизменной радостью наблюдаю одну и ту же реакцию: пожимая плечами первые двадцать минут, они постепенно втягиваются и, впившись в экран, внимательно следят за абсолютно бессодержательными спорами, переживают ходульные, сто раз виденные в других фильмах ситуации и, отсмотрев четырехчасовую картину о борьбе стопроцентных подонков с идеальным большевиком, выходят из зала изможденные и в то же время влюбленные в это противоестественное кино. «Кто же враги в «Великом гражданине»? — написала одна моя студентка. — Да все. Большевики — враги Врагам, а Враги — враги Большевикам”. Очень точно. И в этом — какая-то большая, принципиальная, не предусмотренная Эрмлером правда. Вражда, разлитая в воздухе, — то, что Адамович почуствовал в «Крестьянах», — здесь составляет содержание фильма. Политические споры бессодержательны (какими еще могут быть политические споры в 1937 году?), но убедительны чрезвычайно. Николаю Боголюбову, игравшему большевика Шахова, и Ивану Берсеневу, игравшему лидера оппозиции Карташова, сняли дачи в Сестрорецке. Каждый вечер они получали какое-то «политическое задание» и соответствующую литературу и каждый вечер втроем с Эрмлером встречались на одной из дач, всерьез отстаивая свою позицию. Иногда побеждал Боголюбов, иногда — Берсенев. Вот эти споры и перешли в картину. То есть перешли лишь те, в которых побеждал Боголюбов, но настроение и запал остались. Только искренне, фанатично убежденный человек мог пойти на такой рискованный эксперимент. «Он был наименее циничный из всей компании, — вспоминала Наталья Трауберг. — Он действительно во что-то там верил».

Вот и оказалось, что в «Великом гражданине» сборища контрреволюционеров мало отличаются от сборищ революционеров, и о чем бы ни велись споры, сводилось все к одному — борьбе за власть. Один из авторов сценария, Михаил Блейман, даже признался, что в какой-то степени опирался на «Бесов» Достоевского. Эрмлер же, сам того не понимая, ставил под большое сомнение «дискуссионность» фильма, заявляя, что «все это сводится к одному-единственному тезису: как только член партии отходит налево, направо, назад и даже, если хотите, вперед, он неминуемо придет к контрреволюции».

Стоит добавить, что атмосфера на съёмочной площадке не сильно отличалась от экранной: было арестовано четверо членов съёмочной группы, двоих расстреляли. Яков Бутовский высказал разумное предположение, что аресты эти (а на «Ленфильме» арестовывали сравнительно мало) были своеобразным предупреждением для Эрмлера, чтобы уберечь его от «срывов» и «проговорок». Не уберегли. А ведь он и сам со дня на день ждал ареста. Договорился с женой об условном знаке: если «придут брать», когда его не будет дома — она зажжёт свет в кабинете и он не будет подниматься в квартиру. Однажды она забыла погасить свет, и он всю ночь ходил вокруг дома. Много лет спустя рассказывал об этом: «Вот так мы жили!». Зато вряд ли рассказывал он о том, как режиссёр Рашель Мильман просила его написать письмо в защиту своего арестованного друга и соавтора Бориса Шписа. Оператор Москвин такое письмо написал без разговоров; для оператора Гарданова она сама сочинила черновик, но в письмо он его так и не превратил; Трауберг долго утешал Рашель Марковну, но подписывать не стал. Эрмлер же, едва услышав фамилию Шписа, замахал руками и побежал прочь по длинному ленфильмовскому коридору. Вот так они жили…

Закончив «Великого гражданина», Эрмлер приступил к единственной за всю свою карьеру автобиографической картине. Сценарий, так и не реализованный, назывался «Вторая симфония». «Это будет картина о том, как партия большевиков выращивает советскую культуру», — писал режиссер. Главный герой, бывший беспризорник, не знает нот, «но чувствует музыку так, как никто из нас ее не чувствует», он теряет сознание на симфоническом концерте. И идет учиться к профессору-формалисту, потому что профессор-формалист — великий музыкант. А Шахов (убитый во второй серии «Великого гражданина», но воскрешенный, ибо партия бессмертна) читает по ночам «Бетховена» Ромена Роллана, чтобы разобраться в музыке и направить заблудшего верной дорогой. И если первая симфония была прекрасна (никто не отрицает!), но формалистична, то вторая, вдохновленная Великим гражданином и посвященная ему, «поднимет весь зал» и «наполнит восторгом сердца людей». Но свою «вторую симфонию» Эрмлер так и не поставил.

Удивительно, но здесь, в 1940 году, в биографии Фридриха Эрмлера можно было бы поставить точку. Сам он, безусловно, так и сделал бы, хотя дожил до 1967-го. Он еще долго будет снимать фильмы. Среди них будут откровенно слабые («Званый ужин», 1953; «День первый», 1958), будут крепкие («Великий перелом», 1945, «Неоконченная повесть», 1955), будет один отличный («Она защищает Родину», 1943). Но, хотя каждый раз он чем-то загорался, что-то находил в сценарии, он понимал, что это — не «вторая симфония». Вторая была возможна только во времена первой, но тогда в ней не было необходимости. Если и дальше пользоваться музыкальными терминами, наступает период «сочинений посмертных».

Когда вслед за «Великим гражданином» и существенно более скромным «Великим переломом» появилась aприори мертворожденная «Великая сила», за Эрмлером на «Ленфильме» укрепилось прозвище Фридрих Великий. Здесь все дело было в интонации: до войны он мог бы рассчитывать на такой титул, теперь пришлось довольствоваться прозвищем.

То, что завораживало в «Крестьянах» и, особенно, в «Великом гражданине», в новых картинах выглядело нелепо. И дело не в том, что диалоги «Великой силы» (1949) фальшивы, — в «Великом гражданине» они ничуть не более жизненны. Просто внутрипартийная борьба представлялась Эрмлеру достойной темой, а выведение усовершенствованной породы кур — недостойной. Но и здесь встречаются проговорки. Фильм рассказывал о борьбе с генетикой и попутно о «низкопоклонничестве перед Западом». Главным низкопоклонником был старый академик, злобно, умно и брезгливо твердивший: «Не бывает науки советской и западной. Есть просто наука. Если работа признана всей Европой, отрицать ее глупо». Разумеется, к концу фильма академика разоблачали. Играл его Федор Никитин.

Из «посмертных сочинений» самое показательное — «Неоконченная повесть». Картина вышла в оттепельном 1955 году. Эрмлер даже ввел соответствующую метафору: кульминационная сцена начинается кадрами ледохода на Неве. Казалось бы, классический оттепельный фильм: мелодраматическая история «об обыкновенных советских людях» (она — «скромный участковый врач», он — «простой советский инженер»), сценарий и вовсе назывался «Наши будни». Но проницательный Ефим Добин на обсуждении фильма сказал, что отсутствие в названии эпитета «великий» сути не меняет. Потому что ничего скромного и простого в героях не было, и фильм рассказывал о великой любви, которая способна вернуть человека к жизни. А ведь речь идет не о поэтическом кино (там все это было бы вполне уместно), а об очередном разговорном фильме. Только на этот раз бесконечные дискуссии ведутся не о возможности построения социализма в отдельно взятой стране, а об интимных, личных переживаниях героев. Эрмлер давно мечтал поставить фильм о любви, задумывал «Наивную симфонию». Получилась же все та же «эстетика партсобраний» с «очными ставками» и «обвинительными приговорами». И все они — Инженеры и Врачи с большой буквы и с большой буквы Простые и Скромные. Проявляется это даже в мелочах: «скромный участковый врач» к тому же еще депутат горсовета, а «простой советский инженер» — член Комитета защиты мира… В середине 1950-х приходит второе дыхание к Хейфицу, Райзману, Пырьеву, возвращается в кинематограф Козинцев. Эрмлер же оказался в полной растерянности. Михаил Блейман грустно описал это: «Как и его герой, лишенный возможности двигаться, он мечтал совершить удивительное волевое усилие — встать и пойти. Он и осуществил это усилие в фильме. Не в жизни».

«Неоконченная повесть» была принята благожелательно, но с легким недоумением. Думаю, что провал Эрмлер перенес бы легче.

«В те годы я уже разлюбил кинематограф», — писал он в одном из писем. Именно кинематограф — не киноискусство. Время партийных художников миновало, он не знал, куда идти, за кем. «Для него настоящей трагедией был доклад Хрущева на XX съезде, — вспоминал Яков Бутовский. — И я хорошо помню, как он в Доме кино выступал с докладом в связи с разоблачением культа личности. Он был членом правления Дома кино, и ему, как старому партийцу, поручили сделать такой доклад. И он написал такой доклад, но прочесть его не мог. Он просто расплакался, хотя был, в общем-то, человеком сильным».

«Слезы у него были близко, он плакал часто, — написала мне в письме Ирина Головань. — На многолюдном пленуме в Москве разрыдался, рассказывая о том, что было бы в несостоявшемся продолжении фильма. Прочитав «Черные сухари», Э. заинтересовался Е.Я. Драбкиной, попросил меня рассказать о ней. Я с удовольствием начала рассказывать, но до конца свой рассказ довести не смогла: уронив голову на круглый столик в моем кабинете, Эрмлер плакал. Не помню, что именно случилось в Ленинграде, кажется на открытии Дома кино, но и сейчас вижу, как Козинцев, Трауберг, Хейфиц бежали к плачущему на трибуне Эрмлеру».

А вот еще цитаты. Их неприлично много, но, честное слово, они гораздо нагляднее и доходчивее, чем рассуждения. В мае 1945-го шестнадцатилетнему сыну своего друга и бессменного второго режиссера Исаака Менакера он писал: «Жизнь и мудра, и коварна, она не терпит трусов, жизнь надобно оседлать, а не быть ею оседланным. Цель — вот путь успеха! Целься, Леня, пристально в благородную идею и ты победишь! Семафор открыт!» Десять лет спустя на фотографии, подаренной тому же Лене (в недалеком будущем — кинорежиссеру Леониду Менакеру), он написал совсем другие слова: «Больше всего береги совесть. Особенно когда придет успех. Без чистой совести ничего великого создать нельзя».

Помните слова Фадеева из письма к Эсфири Шуб? Конечно, Эрмлер был ему симпатичен и, главное, понятен, а фильмы его — неприятны. Потому что у Эрмлера и Фадеева — много общего. И «Разгром» — такой же перевертыш, как «Обломок империи», а «Молодая гвардия», если угодно, во многом сродни «Великому гражданину». Фадеев застрелился 13 мая 1956 года, написав в предсмертной записке: «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал свою жизнь, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено». Эрмлер же «разлюбил кинематограф». Если вспомнить, что последней, истинной датой рождения была для него дата прихода в кинематограф, все становится на свои места.

А вне кинематографа жизни для него действительно не было. Брак с Верой Александровной был несчастливым. Рассказывали, будто в свое время она вылетела из нескольких учебных заведений за «сексуальную распущенность» (и это в либеральные 1920-е годы!). Будто Эрмлер, преподававший на курсе у Веры и увлекавшийся в то время фрейдизмом, «решил, что по Фройду надо выяснить, что с этой студенткой. Выяснял, выяснял, пока не женился на ней» (так рассказывал об этом оператор Кальцатый). Зная Эрмлера, можно сказать, что история с женитьбой похожа на правду. Но, скорее всего, дело было не в распущенности, а в серьезном психическом заболевании. И Эрмлер мучился, забирал Марка и неделями жил в гостинице, сносил все публичные скандалы, выслушивал сплетни, но оставить жену не смог. Марк был, наверное, единственным человеком, к которому Эрмлер был по-настоящему привязан, любил его до безумия. Это видно даже по сцене в филармонии из «Неоконченной повести», где камера то и дело забывает о главных героях и отвлекается на молодого красивого дирижера (Марк только что окончил консерваторию, и Эрмлер не мог удержаться, чтобы не снять его в фильме). Но сын вырос, женился и уехал в Москву.

В эти годы Евгений Шварц записал в своей телефонной книжке: «Эрмлер Фридрих Маркович всю свою жизненную силу тратит на то, чтобы доказать себе и другим, что все идет правильно. Живет непросто. Нет ему покоя ни в работе, ни дома! Не хочется только рассказывать. Жизнь невыносимая, а он: все отлично, все правильно, кроме здоровья».

Здоровье действительно было неважное. В 1958-м он перенес инфаркт и полгода отлеживался. Ему было всего шестьдесят, но он как-то мигом постарел, осунулся. Щегольская прическа сменилась всклокоченным редким седым пухом. Профиль заострился, как у покойника. Вместо иронического прищура появился вечно встревоженный взгляд широко раскрытых, удивленных глаз.

Во что же превратился «пламенный большевик»? Об этом тоже писала Ирина Головань: «Эрмлера считали человеком скрытным, закрытым, но иногда он почти афишировал свои странности и слабости. Так, история о несчастной оговорке во время выступления (в 1938 году он по ошибке дважды назвал улицу именем разоблаченного врага народа. — П. Б.), о растерянности и слезах перед изумленными слушателями, а потом о мучительном страхе и ожидании наказания рассказывалась многим. Он был человеком негромким. Двигался тихо, голос повышал очень редко. На худсоветах мог выступать довольно пространно, если увиденное ему понравилось. Критиковать не любил, отмалчивался». Впрочем, иногда и критиковал, даже весьма принципиально и увлеченно. Однажды разругал работу молодого талантливого режиссера. Режиссер послал его — при всех, на художественном совете. Мог ли кто-нибудь позволить себе такое по отношению к Козинцеву, Хейфицу или даже Ивановскому?!

А Эрмлер и не обиделся. Он уже почти смирился со своим бессилием и где-то даже кокетничал им. В одном выступлении заявил: «Я до сих пор не понимаю, почему Крамер, капиталист, живущий в Америке, на свои деньги делает «Нюрнбергский процесс», а я, старый коммунист, который подписался под его картиной, этого сделать не могу? Зачем я обо всем этом говорю? Я хочу еще раз повторить, что, что бы в моей жизни ни случилось, я к игровому кинематографу не вернусь”. И добавил: «То, что я хотел делать, делать невозможно, а то, что возможно, я делать не могу».

И еще запись из дневника: «Сегодня мне тоскливо. Я живу долго, а сделал мало, очень мало. Сегодня меня обступили образы моих незавершенных замыслов. Мне осталось больное сердце — и все». Так и сидел он на худсоветах и совещаниях, постоянно перебирая ярко-желтые четки. Четки пришли на смену маузеру, который в середине 1930-х пришлось сдать. «Четки крупные, дорогие, — писал Яков Бутовский, — не в кармане, а так, чтобы все их видели». Хотя кто его знает!

Но Эрмлер не был бы Эрмлером, если бы сам не поставил в конце своей биографии восклицательный знак. Если помните, в молодости он не любил завершать картину словом «конец». Он действительно не вернулся к игровому кинематографу. «Конечно, ни один игровой фильм, даже если он весьма талантливо, глубоко и широко сделан, не может так воздействовать, как могут воздействовать факты и историческое лицо», — заявил он на очередном собрании. Так возник документальный фильм «Перед судом истории» (1965) — фильм-перевертыш, автобиографический фильм, последний фильм Эрмлера. Перед судом истории предстал Василий Шульгин, 86-летний старик, бывший член Государственной думы. Классовый враг. «Конечно, если бы я встретился с ним в 1924 году, я наверняка сделал бы все, чтобы мое заключение кончалось словом «расстрелять», — рассказывал Эрмлер. — И вдруг я увидел такого апостола Петра — слепого, с тростью. Передо мной предстал старец, который долго на меня смотрел, а затем сказал: «Вы очень бледны. Вас, голубчик, нужно беречь. Я ведь зубр, я выстою, а выстоите ли вы рядом со мной?! ””.

«Я ее (картину. — П. Б.) очень люблю, и люблю потому, что суть дела, если вдуматься в это, — трагедия. Пусть чужого человека, человека другого класса, но это трагедия». Честь ему и хвала, Фридриху Эрмлеру, за то, что он понял это, и за то, что нашел в себе мужество в этом признаться! Фильм замышлялся как очередная вариация на тему «обломка империи» (это отметил в свое время Олег Ковалов): бывший классовый враг беседует с Историком, ходит по современному Ленинграду и в результате неизбежно приходит к осознанию краха своих убеждений. Все просто. И основной довод весьма логичен, его формулирует Историк: «Вы — наш политический противник, имеете возможность сегодня вести этот откровенный разговор. Разве это не доказательство той свободы, о которой вы столь иронически упоминали?»

В роли Историка снимался ленинградский артист Сергей Свистунов. И в этом был главный просчет Эрмлера. Не в том, что Свистунов, а в том, что «в роли». Всем — и Эрмлеру в том числе — было очевидно, что собеседником Шульгина мог быть только он сам, Эрмлер. Он и пробовал сниматься, был доволен результатом, съемки эти сохранились (к сожалению, без фонограммы). «Но потом я подумал, — оправдывался Эрмлер, — получится, что в Советском Союзе коммунист и еврей Эрмлер берет за горло старика и с ним это делает». Оправдание весьма сбивчивое. Потому что не в этом дело, а в том, что, очутившись «по ту сторону камеры», Эрмлер неминуемо и сам оказался бы перед судом истории. На это он не решился.

Между тем монархист и антисемит Шульгин искренне полюбил еврея и коммуниста Эрмлера. На «Ленфильме» до сих пор рассказывают, как они трогательно прогуливались под ручку в перерывах между съемками. И Шульгин оказался Эрмлеру по-человечески близок — быть может, потому, что, спеша за временем, Эрмлер, как и Шульгин, остался в прошлом. В то время как основная часть его менее «продвинутых» современников — Козинцев, Хейфиц, Райзман, те же Пырьев и Донской — оказалась снова в авангарде. У Эрмлера уже не было на это сил.

Получилось то, что должно было получиться: Шульгин переиграл Историка. «Ход истории неумолим», — восклицал историк с решимостью чрезвычайной. «Вы правы, мой… друг, — грустно улыбался Шульгин, — разрешите мне вас так называть. Вы правы как историк… А история часто бывает жестока». С какими-то доводами он соглашался, все так же грустно улыбаясь. А с какими-то не соглашался. И упрямо бил палкой в пол. «Интеллект и само старорежимное обаяние Шульгина были столь велики, — писал Олег Ковалов, — что он вызывал зрительскую симпатию и жгучий интерес».

«Фридрих Маркович, — совершенно серьезно спросил его на просмотре молодой ленфильмовский актер Юрий Соловьев (кстати, член партии и даже без пяти минут парторг студии), — а вы действительно хотели показать, что старая дореволюционная интеллигенция выше и значительней современной?» — «Да ты что?! — закричал Эрмлер. — Я коммунист!» И стукнул палкой об пол — точно так же, как Шульгин в картине… Итак, очередной фильм-перевертыш. Но на дворе — не 1937-й, а 1965-й. И «прочли» картину все, кто ее видел. Потому она и стала событием. И победой Эрмлера, хотя вышла после многократных переделок и вскоре исчезла с экранов. Закончив «Перед судом истории», Эрмлер слег с инфарктом — уже четвертым и последним. Он умер 12 июля 1967 года. Кстати, Шульгин, годившийся Эрмлеру в отцы, пережил его на девять лет.

Где-то на рубеже 1950–1960-х Эрмлер в составе делегации от Союза кинематографистов попал на прием к папе Иоанну XXIII. Когда прием закончился, к нему подошел переводчик: «Господин Эрмлер, а вы знаете, что про вас сказал папа? Он сказал, что у этого господина глаза святого».

Конечно, это апокриф. Но апокрифы не рождаются на пустом месте. В сущности, вся биография Эрмлера сводится к апокрифам. Есть среди них и такой.

Фридрих Эрмлер всю жизнь строил себе биографию. Или, может, здесь стоит употребить другое слово. «Не хлопочи, — говорит жене арестованный протопоп из лесковских «Соборян», — жизнь уже кончена; теперь начинается «житие””. У Эрмлера вышло наоборот: житие кончилось, не успев начаться. А началась жизнь, которая его пугала и которая была ему совершенно не нужна. Такая жизнь — не для святых.

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность И.П. Головань, А.Е. Михайловой, Н.Л. Трауберг, А.Д. Тубеншляк, Я.Л. Бутовскому, Л.И. Менакеру и Ю.В. Соловьеву, поделившимся воспоминаниями о Ф.М. Эрмлере, Н.И. Нусиновой, предоставившей запись интервью с оператором А.Н. Кальцатым, а также сотрудникам ЦГАЛИ-СПб и лично А.К. Бонитенко и Л.С. Георгиевской.