Желание

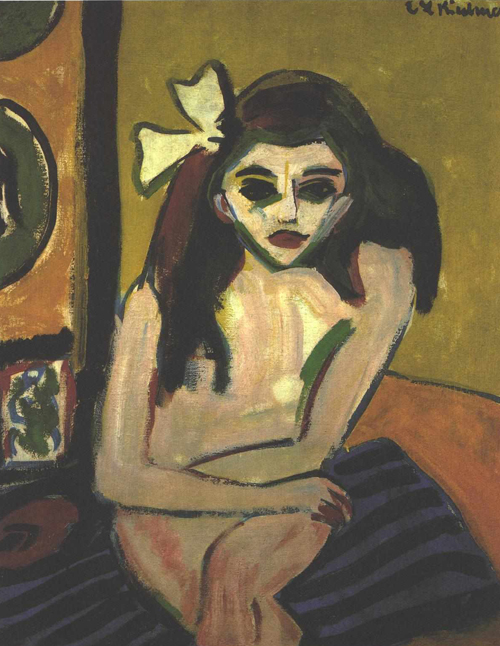

Marcella. Эрнст Людвиг Кирхнер. 1909

Я загадываю на клубнику.

Я загадываю на след от самолета.

Я загадываю на звезду.

Я загадываю на волну.

Я хочу, чтобы он попал под трамвай.

Я всегда побаивалась покойников. Но его труп мне нравился. В смысле не то, чтобы прямо труп нравился, а картинка в голове, что вот он лежит мертвый и больше никогда не встанет — была мне мила.

Пробка, жара, впереди столпотворение, до нас доходит слух, что какую-то женщину перерезало трамваем. Мы медленно движемся в маршрутке мимо того места, и я вижу из-под трамвая торчит кусочек ее ноги. Увиденное меня возбуждает. Возбуждает мое воображение. Я на секунду представляю себе, что это его нога. Мое сердце начинает ликующе стучать. Несколько мгновений — ах! И все закончено. Он снова живой, вот он сидит рядом жив-живехонек и нудит матери, что нужно идти пешком.

Дядя Саша, мой отчим. Второй по счету из всех четырех отчимов за всю жизнь. Второй, и самый запоминающийся.

Маленький, ниже меня и даже ниже моей матери, которая вообще гном. Катастрофически худой — последствия полиомиелита.

Юркий невротик.

Воинствующий психопат.

Ничтожный гандон. Да. Ничтожный гандон.

Я проплываю мимо него, а он и плавать-то не умеет, жалкий полудохлый крыс. Я проплываю, мать хватает меня за пятку и начинает намыливать хозяйственным мылом. Голову мне намыливать, голова-то жирная. Мы втроем по пояс в какой-то вонючей речке Анапке. Если поплыть вниз по речке, то через пять минут море. Речка эта впадает в Черное море, там волны, там песок, там дети и люди. А мы тут. Мы тут моемся хозяйственным мылом и стираем трусы. Мы тут на фоне камышей фотографируемся и едим помидоры с солью.

А почему мы здесь, а не на море, к примеру?

А потому что дядя Саша стесняется своих худых рук. Стесняется худых ног своих. Быть на всеобщем пляже для дяди Саши — мучение. Поэтому он ездит на море, чтобы стоять по пояс в речке, не снимая рубашки (видимо руки страшнее ног, без рубашки я его не видела ни разу, а вот без штанов видела) и похихикивать над теми, кто плывет мимо нас на катамаране, что мол они просадили бабло, чтобы кататься по вонючей Анапке, а ведь в ста метрах — море. Дядя Саша полон парадоксов.

Мы приехали отдохнуть на море, но работаем на виноградниках по утрам, а по вечерам моем головы хозяйственным мылом.

«Ма, а давай дядя Саша будет тут голову мыть, а мы с тобой пойдем на пляж? А?»

«Тссс, ты че, молчи, иди, пойди, вон, пойди, отойди, посиди там».

Мать боится дядю Сашу. Он кидал в нее пару раз ножи для резьбы по дереву с психу, и она его опасается дразнить.

На резьбе по дереву они и сошлись. Она тогда еще не знала, что он будет ножи швырять и что они будут втыкаться в нее. Они втыкались не сильно, нет, они же специфические, коротенькие, широкие, воткнуться могут на пару миллиметров только. Ими можно вены резать, или горло на крайняк.

Они резали этими ножами дерево липу. Делали совместное произведение искусства для продажи иностранцам. Шкатулку в виде собора Василия Блаженного. Каждый куполок отдельно открывался, и было еще два нижних яруса. Все это они морили морилкой, купола — золотилкой, и пока работу делали — сошлись и стали жить.

Жить было где — у матери трешка, у него целый дом с садом и огородом. Живи — не хочу. Возделывай грядки, снимай вишню-черешню с веток вовремя.

Дядя Саша был одержим земледелием, стала одержима и мать. Ей свойственно было сливаться с мужчиной в единое целое, пылать его страстями, как своими. Вот они и пылали. Гектары картошки и клубники, бесконечные ряды огурцов-помидоров, вдоль забора малина-смородина. И фруктовый сад. Им было мало своих грядок, они брали еще на прополку сахарную свеклу в полях. Километры сахарной свеклы, пропалывать через день. Оплата — мешок сахара в конце лета. Ну и по осени обязательно на море, работать, на виноград. Плюсы сплошные — задаром живешь в вагончике, жрешь виноград ведрами, и еще при этом зарабатываешь. Сбор урожая с утра, а вечером иди на море купайся.

Но до моря мы не доходили. Иногда мне казалось, что дядя Саша специально заботится о том, чтобы бесплатно мне ничего не доставалось. За все приятные вещи я должна была платить.

Чем?

Любовью к дяде Саше.

Я загадываю на радугу

Я загадываю на грозу

Я загадываю между двумя Олесями

Я загадываю на весеннее равноденствие

Я хочу, чтобы он упал со скалы и его съели мухи.

Я прячусь в виноградных лозах от дяди Саши, он уже раздраженно зовет меня, еще чуть-чуть и он разозлится настолько сильно, что я рискую остаться не то, что без моря, а без ужина и без обеда. Но я потерплю, потерплю, только бы он не нашел меня здесь. Солнце ушло за гору, должен уйти и дядя Саша. Мать нажарила картошки с салом, сейчас она выйдет в вечернюю дрожащую долину искать нас обоих. Она думает — мы играемся. Нет, мать мы не играемся. Это дядя Саша охотится, а я мелко-мелко дышу, чувствуя насколько он сильнее и свирепее меня, несмотря на всю свою тщедушность.

Он не находит меня, ура, мать вошла в виноградные ряды, высматривает нас обоих, я бегу к ней, она видит меня, и значит сегодня дядя Саша остался без добычи, и значит сегодня он отыграется на мне сполна.

«Ты ешь, как свинья. Я тебе говорил, что хлеб надо брать двумя пальцами, а не всей рукой»

Началось. Сейчас он найдет повод лишить меня еды.

«Мать тебе положила слишком много. Смотри на мою тарелку и теперь посмотри на свою».

Он берет мою полную картошечки тарелку и отсыпает себе половину моего ужина.

Мать робко говорит, мол, Саша, ты же знаешь, у нее хороший аппетит.

«У нее глисты, а не аппетит. Хрен прокормишь! Бери больше хлеба, я сказал, и двумя, двумя пальцами!»

Я сосредотачиваю свое внимание на хлебе и забываю про вилку с наколотой картошкой. Неловкое движение — и картошечка летит мне на голые, загорелые колени. Дядя Саша излишне внимательно заглядывает в эти колени, мать могла бы что-нибудь и прочесть в этом взгляде, но она занята подрезанием хлеба. Дядя Саша осмотрев колени произносит свое коронное: «Я не могу есть со свиньями. Встала и ушла».

Я молчу, мать молчит.

«Я что должен повторять?»

Мать таращит на меня испуганные глаза, я встаю из-за стола и ухожу.

Я беру палку и иду в виноградную темень. В ней отчаянно орут сверчки и летают компаниями комары. Палкой я неистово сношу виноградные гроздья. Я ненавижу, ненавижу виноград. Еще две недели мне предстоит есть его на завтрак и обед, закусывая салом с чесноком. Я думаю о том, что когда стану взрослой, убью сперва дядю Сашу, и никогда в своей жизни не прикоснусь ни к салу, ни к винограду.

Когда я возвращаюсь в вагончик, мать и дядя Саша тихо возятся в его глубине. На столике возле вагончика стоят три грязные тарелки. Моей картошечки как не бывало. Я немного сижу на ступеньках вагончика, вдыхая ветер с далекого моря, путь на которое так труден для меня, и мечтаю сбежать ночью. Скоро из вагончика выходит мать. Она весела, начинает мыть посуду в грязном тазу. Я даже не спрашиваю, осталась ли еще картошечка. Я знаю, что нет. Я хочу пить. И говорю матери: «Ма, я пить хочу».

Темно, мы идем в умывальню, но там нет воды, отключили.

«Нет воды, видать отключили» — говорит безмятежно мать.

Надо ждать до утра, но ждать нет никаких сил. Пить хочется не просто очень, а запредельно как. В этот момент я понимаю человека в пустыне. Я вообще-то и есть — человек в пустыне. Я иду и пью жадно и даже не морщась воду из грязного таза, в котором мать целый день намывала посуду. Я воин пустыни, мне ли брезговать водой.

Мать откуда-то издалека, со стороны туалета, начинает петь:

«Там горы высокие

Там степи бескрайние

Там ветры летят

По просторам шумят

Мы дети галактики

Но самое главное

Мы дети твои

До-ро-га-я земля-я-я-я»

Кромка гор слилась с небом. Теперь перед глазами просто непроглядная темень и даже без звезд. Завтра будет, видимо, прохладный пасмурный день.

Я ложусь спать на матрасике на полу вагончика. Мать и дядя Саша рядом, но в кровати. Сетка под ними неистово прогибается. Они снова возятся, думая, что я заснула. Но я не заснула. Я слышу такой жаркий, на одних гласных, шепот матери и его очень мелкое мышиное дыхание.

Он не догнал меня в винограднике, а значит мать останется довольной в эту ночь.

Я боюсь сказать ей. Боюсь сказать. Я боюсь даже намекнуть. Мне очень стыдно, что я такая. Мне очень стыдно, что ее муж, мой отчим дядя Саша — такой. Я помню, очень хорошо помню, как она ревела по нему.

Я сидела тогда на его тощих, нервных коленях, ощущая задом его вялый, иногда дергающийся член.

Он удерживал меня силой на своих этих коленях, а мать на кухне жарила драники. Я слышала шкворчание этих лепешечек, но мать моя не слышала моего отчаянного шипения.

Тогда дядя Саша удерживал меня на своих острых коленях, чтобы я ему ответила, хочу ли я и дальше видеть его своим отцом.

Отцом???

Отцом???

В смысле… Отцом???

Ну как-то в моем понимании тогда отец, это было что-то…

Я отца не знала никогда.

Я не знала, что такое, когда отец с тобой говорит, хотя бы…

Но даже при всем при этом я представить не могла, что отец мог бы елозить по своему члену моим задом, как ни в чем не бывало.

Короче.

Я набралась смелости и сказала, что хочу, чтобы вы, дядя Саша, ***довали бы куда подальше.

Он как будто даже ждал этого, без лишних слов отпустил меня, и потом в саду я застала красную от слез мать. Он ей сказал, мол, не могу остаться с тобой, твоя дочь меня ненавидит, она вот только что сказала, что мечтает, чтобы мы разошлись… Что ж, мол, так тому и быть.

Мать, взмахивая полными руками, кинулась в сад, рыдать, обнимая цветущую яблоньку. Ее даже давление шандарахнуло, так она распереживалась, что этот червяк ее бросит.

Но класс в том, что червяк даже не собирался ее бросать. Зачем ему ее бросать, если у нее подрастает кузнечик-дочь? Он расчетливо набивал себе цену.

Он как надо сработал.

Мать была зла на меня, что я хочу разрушить их счастье. Дядя Саша за ужином был тосклив и участлив к матери.

Мать смотрела на него во все свои печальные глаза уже почти брошенной женщины. Благо, опыт брошенной женщины у матери был почетный.

Я была змеею, которую и к ужину допустить нельзя.

Правильная манипуляция делает чудеса. Плюс сто очков заработал дядя Саша, а я была унижена еще пуще прежнего.

Он потом мне так и говорил, что я грязная и ободранная кошка, и что только он может меня защитить или уничтожить.

Я была его рабой.

Я возделывала его грядки по легкому мановению его руки, по движению зрачков.

Он покупал мне куклу Барби и ее дружка Кена, покупал мне сметанку, покупал мне лосины, если я позволяла ему себя поймать.

Он занимался моим просвещением. Показывал мне картинки в журналах, где мужчины и женщины в разных позах дидактически **ались.

Он говорил, что это все поможет мне наладить отношения с будущим мужем.

Он также осуществлял контроль над моими связями.

В девять у меня связей особо не было, но в тринадцать потребность в связях начала расти.

Мне были симпатичны практически любые связи, лишь бы они были с молодыми ребятами. Лишь бы они давали хоть какую-то мимолетную надежду на то, что кто-нибудь из этих ребят из ревности засунет в жопу дяде Саше осиновый кол.

Но какие ребята могли быть в мои тринадцать? Такие же обсосы с грязными жирными волосами, как и я. Среди них не было никого, способного даже этот осиновый кол смастерить.

Дядя Саша выносил им со своей пасеки мед в сотах и пристально следил за их лицами. Их лица багровели, они высасывали мед и ретировались. Они думали — у меня довольно строгий отец, который не позволит им вольностей. Короче, в мои тринадцать вокруг меня тусили безвольные прыщавые медолюбцы. Только и всего.

А дядя Саша повелевал мной безраздельно и безнаказанно.

Девочка с кошкой. Эрнст Людвиг Кирхнер. 1910

Я загадываю на первый луч солнца.

Я загадываю на воронье перо.

Я загадываю на тополиный пух.

Я загадываю на молодую луну.

Я хочу, чтобы его горло искусали пчелы и он не смог больше дышать.

Мы жили летом только при дневном свете. Экономили электричество. Нам нельзя было читать, например, перед сном при свете, или вообще что-либо делать, даже в туалет идти при свете. Потому что киловатты — вещь неумолимая. Мы жгли самодельные свечи, если надо было что-то совершать после захода солнца.

А все дело в том, что очень много электричества тратила швейная машинка, на которой мы строчили универсальные сумки из белого хлопка. Это был еще один источник дохода для нашей семьи.

Сумки мы возили продавать в Тамань. Почему-то именно в Тамани такие сумки шли на ура. Мы их стихийно продавали на рынке в нескольких точках. Мы с матерью стояли по углам этого рынка, а дядя Саша бегал от нее ко мне, контролируя весь процесс. Он каким-то животным чутьем предугадывал появление людей, которые контролировали рынок весь вообще. За несколько минут до их появления он улавливал в воздухе какое-то волнительное шевеление и узкими губами давал команду резко собираться. Меня всегда страшила эта его способность предугадывать. А мать так вообще благоговела перед этим. Она уважала экстрасенсорные способности. Пыталась их обнаружить в себе, потом во мне, но смогла обнаружить их только в дяде Саше.

Мы резко сворачивали лавочку, и невинно насвистывая, делая вид, что нас ужасно интересуют таманские дыни, дефилировали прямо перед носом у держателей власти на рынке. Другие продавцы заговорщически нам подмигивали, им нравились наши сумки, и они в целом были рады, что мы там торгуем. Нас никто не сдавал. Поэтому мы всегда выходили сухими, как в каком-нибудь кино про талантливых аферистов.

Короче, лично для меня рыночная власть была чем-то вроде мультяшных злодеев, убегать от которых было легко и весело. Но продавать эти сумки я все равно не любила. Ненавидела я даже это делать. Потому что у меня ну не было таланта продавать. Я всегда все делала неправильно. Торг был недоступным для меня ремеслом. То я продавала три сумки за бесценок, просто потому, что покупатель убеждал меня в выгодной оптовой сделке, то я не была готова сбить даже копейку с цены, когда покупатель уже был готов купить одну из самых больших и дорогих сумок с маминой вышивкой на лицевой стороне. Короче, дядя Саша бесновался, всякий раз подходя к моей точке. По его мнению, я была настолько бесталанна, что единственная моя мало-мальская способность была удовлетворять его.

Он всегда старался брать меня с собой, куда бы он ни шел. И всегда старался оставить мать дома, под предлогом ее очередного недомогания, или жары, или необходимости в уборке и приготовлении еды. Короче, дядя Саша ***дато устроился, имея по сути две жены — одну, опытную, для дел насущных, другую, едва оперившуюся, для остроты ощущений.

Где бы мы ни оказывались с ним наедине, на прополке свеклы, или на сборе жерделы, или на котловане с собакой, он всегда ловил момент.

Зачастую у него это получалось с максимальной пользой. Я всегда плакала перед этим, да и после, но его это ужасно веселило. Он вообще был такой веселый чувак. По крайней мере, я его в грусти не видела ни разу. Он был веселый и гневный. И в этом он был неимоверно жалок. Веселый гневный жалкий опарыш.

Матери такое сочетание видать ужасно нравилось. Она этому сочетанию поклонялась, как богам. Хотя, может в ее картине это сочетание было обозначено другими словами, типа, сильный, справедливый и экстрасенс. Не знаю, в общем, что было у матери в голове… Я когда ее спрашивала, че она вообще про дядю Сашу думает, она всегда как-то довольно скомкано объясняла. Но ни слова про любовь там не было, в этих ее описаниях своих чувств к дяде Саше.

И у него я думаю (хоть я никогда не спрашивала), не было бы ни слова про любовь, если бы он взялся описывать чувства к моей матери, да и ко мне. Уж тем более — ко мне.

Хотя бывало, что мы с ним даже ладили. Или как-то веселились. Я показывала ему и матери театр. Показывала номера с песнями и танцами. Читала им свои детские рассказы про любовь в ролях. Они сидели в таком типа гамаке, то есть на советской сетке от железной кровати, которая была подвешена между двумя грушами. Они качались взад-вперед в обнимку, а я перед ними выступала в простыне через плечо, как римский поэт какой-нибудь. Дядя Саша возбуждался от этого и неизменно по окончании моих выступлений старался меня поймать. Если я не давалась, вечер превращался в ад. Внезапно и скандально выяснялось, что оказывается, в то время, как я пою, танцую и ***ней страдаю, морковка на огороде не прорежена, помидоры не политы, полы не помыты, упавшие сливы не собраны, и за собакой никто не убрал говно. Мать поджимая хвост бежала сразу жарить или варить картошечку, а я плелась убирать говно и в сумерках улаживать огородные дела.

Потом с утра дядя Саша резко добрел. Вспоминал, смеясь, мои рассказы, и самодовольно заявлял, что когда я вырасту, то напишу и о нем какой-нибудь серьезный рассказ. Или роман. И он в старости будет его листать у камина, вспоминая меня девочкой, тонким кузнечиком, почесывающим комариные укусы на икрах.

Я когда представляла себе эту картину, то мечтала лишь об одном — если таковые рассказы и случатся, то дядя Саша просто обязан к тому моменту сдохнуть.

И поэтому я загадывала на каждую букашку, на каждый упавший листик — кто-нибудь помогите, причините ему смерть!

Я вообще всегда еще загадывала такое желание, чтобы в меня кто-нибудь влюбился. Лет с десяти так начала я загадывать. На фоне воздействия на меня индийского кинематографа. Там всегда существовал злой и похотливый, с серьгой в ухе такой гад, который бессовестно и умело разматывал сари на невинной героине. Но! Всегда довольно вовремя, впрочем, дав возможность героине как следует порыдать, приходил Митхун Чакроборти. Красивый. Молодой. Драчливый. И при этом невыносимый добряк. Он этого гада побеждал обычно довольно символически, не убивая его, а просто, положив на лопатки.

Я, конечно, мечтала о более кровожадном Митхуне Чакроборти. Он со дня на день должен был навестить дядю Сашу. Предварительно влюбившись в меня, разумеется. И потом мы с ним должны были бы бежать от правосудия за границу, желательно в Индию. И затеряться там в индийских красотах.

Мать я бы с собой не взяла.

Пусть сидит на могиле дяди Саши и выращивает там редис. Пусть всегда помнит и обижается на нас с Митхуном Чакроборти, что мы жестоко всадили кол в жопу дяде Саше и довели его тем самым до безобразной кончины. Пусть мать плачет. Пусть. Пусть рассказывает соседкам, какое чудовище (меня) она породила на свет. Пусть ненавидит меня, взбесившуюся ни с того ни с сего. Но только бы она не узнала, как обстоят дела на самом деле! Только бы не узнала! Пусть плачет, ненавидит меня, но пусть живет. Живет! Потому что если узнает, если догадается, то умрет в ту же секунду. В этом я не сомневалась. Потому что такое нельзя пережить матери. Ну нельзя. Есть вещи, которые нельзя пережить. И эта вещь определенно в списке.

Я загадываю на любую ***ню, на все подряд.

Лишь бы нас постигло великое землетрясение, которое бы стерло в порошок его поселок, его дом, его самого.

На руинах мать, рыдая, нашла бы вдруг мои обнаженные фотографии.

Которые дядя Саша снимал, когда мне было 11.

На них я лежу голая, раздвинув худые ноги и пытаюсь скрыть лицо.

В мои 14 дядя Саша меня наконец-то ***бал по-настоящему. И после этого все в моей жизни потеряло смысл. Все, кроме Митхуна Чакроборти. Его я ждала отчаянно, искала его во всех встреченных мною мужчинах, мальчиках и даже девочках. Но всем этим встреченным мною людям было до ***ды на дядю Сашу. То есть даже не так — каким-то мистическим образом они являли собой продолжение дяди Саши. Они хотели только ***ться и не собирались меня любить. Но я упорно искала, все больше и больше погружая свое тело в толпу людей с торчащими хуями. Не было ничего гаже этого. Я не знала раньше, что поиск Митхуна Чакроборти так отвратителен.

К слову, мать по-прежнему безмятежно ничего не замечала. Ее не смущало мое вранье ни секунды, она легко верила в любую чушь. И она совсем не волновалась, когда я пьяная приходила домой в четыре часа утра, и на мне были укусы и засосы, в карманах была анаша, и воняло от меня сигаретами, и волосы мои были в сперме. Она без тени смущения целовала меня на следующий день, не успевшую еще освежиться. И ни одна непристойная мысль не закрадывалась ей в голову, так невинна и чиста была моя мать.

Ее даже нисколько не волновали хмурые и опасные парни, которые звонили в нашу квартиру уже давно заполночь и просили позвать меня. Она дружелюбно открывала им двери, даже впускала в дом, как друзей, и звала меня, мол, ребята пришли. Потом деликатно удалялась в свою комнату, а «ребята» брали меня за шею и вели гулять. «Ма, я гулять!» — сдавленно пищала я матери, и в моем голосе ей не чудилось ничего необычного. И вообще во всей этой ситуации она не видела ничего такого.

Дядя Саша не вполне осознавал, лишая меня невинности, что не один он будет этой дорожкой ходить. Что найдутся ходоки свирепее его, найдутся те, кто лишь под утро будет отпускать меня домой. Короче, в моем расписании, в моей типа бальной книжечке для дяди Саши уже не было ни одной свободной строчки. Да и он более не мог настоять на отмене танца с другим, молодым наглоглазым парнем. Он оказался на обочине. Но сдаваться не собирался. Он ловил меня теперь во сне. Ему разумеется не важна была взаимность. Ему важен был лишь свободный доступ. Это было наиболее осуществимо часов эдак в пять-шесть утра, когда мой сон был невероятно крепок от алкоголя и усталости. Теперь я неприятно просыпалась от того, что дядя Саша мелко и тихо возится на мне. И хоть каждый раз от его вида, и уж тем более, прикосновения, мои легкие как будто наполнялись свинцом, я все-таки росла. И легкие мои становились больше.

В 17 я вдруг поняла, что я физически сильнее его. Хотя, скорее всего, я физически уже давно была сильнее его, но не имела морального как бы права поднять на него руку. А тут я это право вдруг ощутила.

Это случилось довольно внезапно.

Мать загремела в больницу с инфарктом. Я готовила ей бульон, чтобы отвезти в больницу.

Дядя Саша рыскал вокруг меня, приноравливаясь. Материн инфаркт и ее отсутствие дома будоражило дяди Сашину жидкую кровь.

Он подобрался ко мне и нелепо прижался, я же неожиданно для себя, словно обладая какой-то суперсилой свирепо отбросила его легонькое тельце в конец коридора, и он ударился при этом головой о тумбочку.

Он опешил, конечно, сперва. Даже как-то стушевался. Но через минуту резвым ужиком вернулся в кухню и схватил нож. Глаза его беспомощно слезились. И это было невероятно классно видеть.

Он стоял против меня с ножом. А я нашла в себе силы ржать. Ржать над ним. Над его полиомиелитом. Над его импотенцией. Над его маленьким росточком. Над его нервами. Над его червячной жалкостью. Над его похотью и над его членом.

Я ржала в голос, и объясняла дяде Саше, над чем конкретно я сейчас ржу. Мне было по х** на нож. Я понимала, что сейчас убиваю его просто своим ржанием. Молодым, полным сил, циничным и бесстрашным ржанием. Он никогда такого не слышал, думаю, в свой адрес.

Когда я закончила, а попросту, мне надоело ржать, нужно было ехать к матери, я просто прошла мимо него. А он все еще держался за рукоятку ножа, несколько пошатываясь, как ребенок, который не умеет еще ходить, держится за палец взрослого.

Я беспрепятственно прошла. И стараясь говорить небрежно и властно, велела дяде Саше **бывать. Чтобы духу его не было, когда я вернусь из больницы.

Но у больной матери были другие планы на дядю Сашу, поэтому она, осудив меня, всячески просила прощения у него, даже не разобравшись толком, что же произошло.

Он милостиво остался в семье. Но только старался теперь держаться ближе к матери и подальше от меня.

В своих снах я приставляла нож для резьбы по дереву к его яйцам. Но сны редко бывают управляемы, поэтому в конце сна он всегда умудрялся одержать верх. Он резал мои сухожилия тонкими лезвиями, чтобы я не могла бежать, он имел такие руки, которые цеплялись за меня даже когда я лишала его жизни. Он умел даже после своей смерти держать меня за горло в темном углу. Он был непобедим.

Я пью и пишу, пью и пишу, я мешаю шампанское с водкой. Я еду в поезде в Москву и пишу типа сценарий, ну, то есть, даже синопсис, где я в финале убиваю дядю Сашу. Я долго пыталась придумать способ, но как-то сам по себе возник такой — я всаживаю отвертку, огромную отвертку на минус, прямо под кадык дяде Саше. Я выше и сильнее него. Он скукоживается как устрица под лимоном. Клокочет. Я ликую. Наконец-то я вижу его труп. Вожделенный такой, иконописный практически. Ну то есть — такая же изобразительная сила для меня в трупе дяди Саши, как для некоторых — в иконе.

Поезд пошатывает, как обычно, я пью шампанское и водку. В одном стакане. Дописав финал уже ближе к пяти утра я успокаиваюсь и засыпаю на два часа. В восемь мы уже на Казанском.

Январь, снег, Рождество.

Я приехала с небольшой сумкой, как будто на несколько дней, но на самом деле — уже навсегда. И хоть я и буду еще мотаться Краснодар-Москва, Москва-Краснодар, но уже ни капли краснодарской крови во мне не останется.

Я уезжала из +15, а здесь метель, и это мне безумно нравится. Я пьяна немного и мне кажется классным то, что снег залетает мне за шиворот сзади. Я бы могла пройти сейчас пешком через всю Москву, и не скукожится. Я чувствую себя так, как если бы удачно сбежала из Матросской тишины и сменила лицо.

Меня здесь не знают. Не знают! Не знают!

Я иду, улыбаюсь, и все думают, наверное, что я милая, хорошая.

Я встречаюсь с людьми, знакомлюсь, говорю о делах, и никто даже предположить не может, кто я вообще.

Это бесконечно пьянило меня.

Здесь не было и быть не могло опасных поселковых ребят, знающих, что я «даю». Здесь не было и быть не могло дяди Саши, который на протяжении всей моей жизни внезапно возникал. Даже после развода с матерью, я вдруг внезапно обнаруживала его в своей девичьей постели, ах, он оказывается попросился переночевать, и мать не придумала ничего получше, чем уложить его в мою кровать.

Здесь это исключено! Ни в одном доме я не застану дядю Сашу! Нигде! Ни лицо его, ни руки больше не потревожат мой сон. Все кончено. Кончено.

Я взяла еще алкоголь и поехала на квартиру к подругам, они были как-то заняты работой, вечер я проводила одна в их квартире, и мне ужасно нравилось пить коньяк с колой и смотреть на снег.

А потом мне позвонила мать.

И своей излюбленной интонацией севшего от горя голоса сообщила мне, что сегодня ночью был зверски убит дядя Саша, отверткой в горло. Ночью, когда я ехала в поезде и писала о том, как я убиваю его. Той самой отверткой в его горло. Потом еще мать, не заботясь о произведенном эффекте, какое-то время рассказывала мне о дате похорон, что она хочет пойти, попрощаться с ним. Потом еще о подозреваемом, что это какой-то парень какой-то несовершеннолетней девочки, которую дядя Саша фотографировал голой, а ее парень узнал об этом, обезумел и убил его. И что нашли фотографии этой девочки, и так вышли на этого парня.

«Ма, а мои фотографии там случайно не нашли?»

Очень хотелось спросить мне… Но я просто положила трубку.

Потом я позвонила своей подруге в Краснодар, которая была частично в курсе истории с дядей Сашей. Я истерично проорала в телефон, что я его убила тупо росчерком пера. Подруга деловито выспрашивала подробности, а потом с присущим ей юморком попросила меня написать еще пару таких синопсисов, где в конце были бы умерщвлены ее враги. У нее тоже были свои мечты о трупах. И она безоговорочно поверила в силу моего пера.

Я снова положила трубку.

Мне неудержимо хотелось что-то писать, но было страшно, что все сбудется.

У меня не было никаких сомнений, что я являюсь гораздо более серьезным экстрасенсом, чем дядя Саша. Убить человека на расстоянии — это прямо мощно. А тот парень, который физически всаживал отвертку в горло, даже и не подозревал, что является лишь моим орудием.

Я чувствовала себя Богом.

Я ***нула очень нескромную порцию коньяк-колы и забылась сном.

Я должна была увидеть вожделенный труп. Поэтому я поехала на похороны дяди Саши.

Там были две дочери дяди Саши от другого брака. Они смотрели на меня с ревностью и неприязнью. Там была моя мать и тетка. Все скорбели и делали вид, что не знают, за что дяде Саше загнали отвертку в горло.

Я во все глаза смотрела на его труп.

Он мне нравился невероятно. Не очень часто в жизни я испытывала такой эйфорический всплеск без наркотиков.

Его горло было деликатно прикрыто воротником-стойкой и чем-то вроде жабо. Мне стало даже интересно, кто его одевал в последний путь…

Мать с опущенным лицом стояла на самом краю могилы и, казалось, была готова прыгнуть за гробом вниз. Дочери дяди Саши ютились друг к дружке. Мне же было невероятно сложно скрывать свое ликование. Каждый удар молотка по гвоздю был для меня песней. Песней. Песней.

На поминках мы с моей теткой вышли покурить. Она сказала, что ей хотелось бы поговорить со мной, пока я не уехала в свою Москву.

Да, конечно. Давай поговорим…

Она довольно долго ходила кругами, что мол они с моей матерью много разговаривали после смерти дяди Саши о нем… И о том, как они жили… И что-то там блаблабла…

А потом она так подняла на меня свои тяжелые глаза и, выдыхая дым, резко спросила: «Ты же ведь соблазнила дядю Сашу?»

Пока я приводила легкие в порядок, следовал небольшой и локаничный спитч, что они с матерью резюмировали простую вещь — все время, пока дядя Саша и мать жили в гражданском браке, я, как ***ная Лолита соблазняла дядю Сашу и он изменял матери со мной.

Меня ничего особо не поразило, кроме одной вещи. Одной вещи, которая полностью нивелировала мою жертву. Все мое многолетнее молчание. Эта великая идея о сохранении сердца моей матери — была в одну секунду разрушена.

Моя мать знала.

Сразу. С моих девяти лет.

И пережила.

Моя мать очень живучая.

Она пережила вещь, которую нельзя пережить матери.