Воспоминания о себе

Рохлин был человеком не обыкновенным. Не отдельно. Он работал редактором на «Ленфильме». Его любила вся студия — от кинодраматургов и режиссеров до тех, кто по роду занятий и не имел к нему отношения. Эти записки и стихи он писал только для себя и, может быть, для самых близких друзей. Достойными публикации он их не считал.

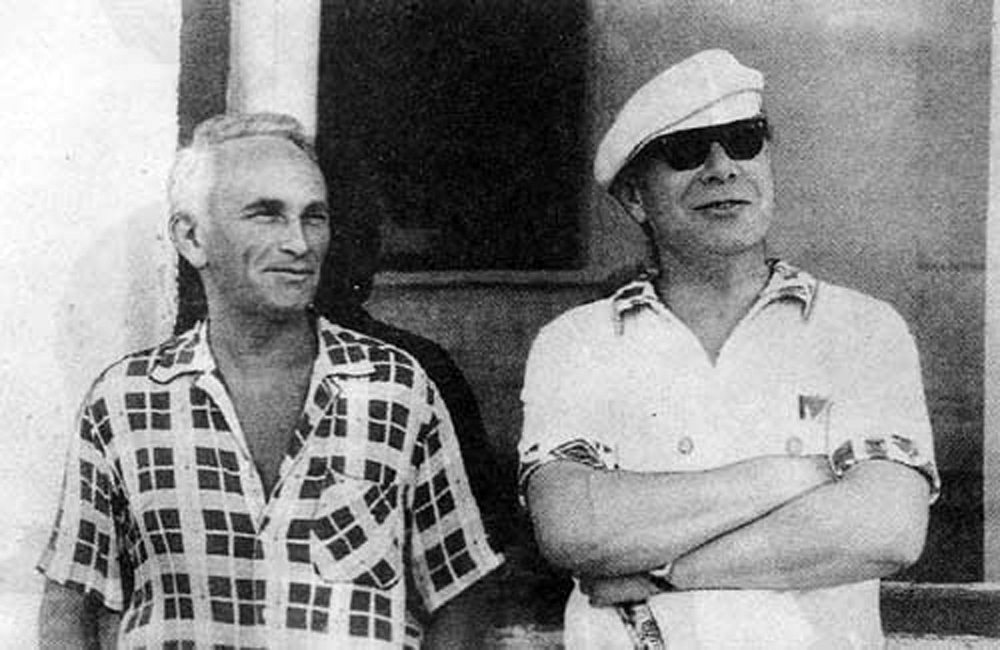

Александр Володин

Без сожаленья, без участья.

Лукавы, праздны и грешны,

Мы и несчастны, и смешны,

И не заслуживаем счастья.

Но Боже мой, глядящий с неба,

Ты осуждать нас не спеши.

Попробуй дать нам мира, хлеба

И равновесия души.

Пойти нам лавра и оливы,

Над этим дрязгом подыми.

Быть может, более счастливы,

Мы будем более людьми.

Не ползая, не лебезя,

Тогда уж мы всего заслужим.

Рискни, какой-то выход нужен.

Совсем без выхода нельзя.

1980 г., декабрь

Видеть себя трудно — и физически и психологически. Слышать и вовсе невозможно. Записав себя однажды на магнитную ленту, испытал неприятный удар: картавая, гнусавая, тягучая — отвратительная речь…

Один кинорежиссер уговаривал меня сняться в небольшой роли. Об этом, конечно, не могло быть и речи, но на пробу я дал себя уговорить. И напрасно — только испортил себе настроение.

СЕАНС — 6

Я подумал тогда, что мы, по всей вероятности, настолько привыкаем к своему зеркальному отражению, что перестаем себя видеть. Во всяком случае этот зримый образ не мешает нашему воображению вносить в него лестные поправки, сближая с образом людей, которые нам нравятся. Образуется некий смутный, неокончательный, но вполне привлекательный портрет, в котором больше поправок, чем нас самих, и который мы отождествляем с собою. Мы не знаем, как выглядим в действительности…

Где начинается наша память?

Моя начинается с трехлетнего возраста. Точнее — с трех с половиной лет, с лета 1923 года. Впечатления отрывочны, совершенно несущественны — странно, что сохранились именно они. Я мог бы, например, безошибочно начертить план квартиры, в которой мы жили тогда в Могилеве, мог бы описать ее со множеством подробностей. Хуже помню деда с материнской стороны, который умер от рака в том же году. Говорят, он обожал ребенка — ничего об этом сказать не могу, не запомнил…

Я избавился от беды и стал оседлым ленинградцем.

В Вытегре был первый детский дом, были корь и скарлатина, были родители, здесь осознавалась первая, хоть и несколько смутная, связь дней моего четырехлетнего детства — уже не мгновения жизни, а ее пора. Мы жили в просторной трехкомнатной квартире одноэтажного деревянного дома с высокой цокольной частью и высоким крыльцом. Кроме того, в доме было еще одно помещение с отдельным входом. На двери постоянно висел дразнивший воображение замок. Однажды я был допущен за эту дверь. В небольшой комнате теснился то ли музей, то ли склад, по-видимому, учебных пособий, которые собрал местный энтузиаст-учитель. Кроме предметов, мне непонятных, вроде глобусов, приборов и схем, там громоздились чучела медведей и каких-то зверей и птиц. В нежилом помещении пахло затхлостью и нафталином. Я был ушиблен этим богатством и тем, что жило оно тут же, рядом со мной, прямо за стенкой.

Лет сорок спустя я путешествовал с друзьями водным путем до Ярославля. В Вытегре теплоход стоял около часа, и я потянул всю компанию в краеведческий музей, располагавшийся, как оказалось, в старой церкви. Меня томили предчувствия. И в самом деле, на групповых фотографиях, запечатлевших вытегорских культпросветчиков двадцатых годов, я нашел своих: отца и тетю Любу. Но главным впечатлением оказались не фотографии, а чучела — медведя и каких-то еще зверей и птиц. Они теперь не теснились, располагались в просторном зале, но это были — они.

Однажды, забавляясь вишневой косточкой, я каким-то образом запустил ее в правое ухо. Боль была ужасающей. Местный врач установил, что вытащить косточку нельзя, надо трепанировать череп. Принимать столь серьезные решения бабушка не взялась, и летом 1926 года я с оказией был отправлен к родителям в Ленинград. Там, в институте на Бронницкой улице, при первом же визите извлекли терзавшую меня косточку. Я избавился от беды и стал оседлым ленинградцем.

Четыре года жизни на войне были изнуряюще, неправдоподобно долгими…

Сначала я представлял себе войну как полигон славы. Потом — и довольно скоро — явились живой страх, холод, голод, нестерпимое унижение — не только то, которое испытывает солдат разбитой армии, но и то, что достается от всякого, кто старше по положению, а старше все, кроме такого же солдата, как ты сам…

Война вразумила меня, я скоро понял, что тут не до славы, что все надо выдержать, остаться по возможности человеком в пучине полуживотного существования, когда временами не хватало физических сил для поддержания хоть какого-то личного достоинства.

Там на почве семейного скандала покончила с собой сотрудница, мне предложили занять эту печально открывшуюся вакансию.

Окопчик, гостеприимно принявший меня, оказался вшивым, и на долгий месяц с лишком я стал добычей насекомых. Зима в тот год была ранняя, в октябре выпал снег, и в летней своей одежке мы не могли согреться. К тому же еще и скудная кормежка, которую к нам можно было поднести только до света или с наступлением темноты. Призрак грядущей блокады уже витал над нами: приносили застывшую бурду, приправленную зеленым капустным листом. Есть ее могли только очень голодные люди. Ночью делали иногда вылазки на «нейтралку» — неубранное совхозное поле с брюквой и морковью. Но голодные желудки их плохо принимали, давая отвратительную отрыжку. Был в труднодоступном месте и картофель, но запрещалось разводить огонь. В сыром же виде картошка несъедобна, мы пробовали.

Незнакомый солдат маялся нездоровьем, стонал. Проходивший по траншее незнакомый капитан спросил, в чем дело. Солдат сослался на острую боль в животе.

— А если я выну пистолет, — сказал капитан, — пройдет?

— Пройдет, — помявшись, сказал солдат.

Меня сильно толкнуло сзади, опрокинуло в снег. Попробовал встать и понял, что ранен. Попытался ползти — не получилось, правая нога странно отпадала, не слушалась. Я понял, что атака для меня кончилась, надо было как-то выбираться назад. Выбирался долго, до темноты…

Волей случая госпиталь располагался в здании исторического факультета, и лежал я в той самой аудитории, где занимался два года назад — так причудливо поворачивался мой сюжет. Ничего особенного он не значил, просто тешил совпадениями…

В объединение входил Эрмлер, но руководить им отказался. Ко мне он отнесся поощрительно.

В марте 1950 года меня пригласили зайти в ленинградское отделение ВТО. Там на почве семейного скандала покончила с собой сотрудница, мне предложили занять эту печально открывшуюся вакансию. По первым впечатлениям это была тихая заводь. Отделение ютилось в роли квартиранта на верхнем этаже профсоюзного дома искусств. Весь его небольшой штат свободно умещался в двух комнатах, куда мало кто заглядывал. Мне предстояло заниматься какими-то бумагами, организовывать обсуждение спектаклей…

Трудно вообразить что-либо более далекое от моих тогдашних интересов.

Первые мои впечатления о ВТО оказались ошибочными. На самом деле для меня это была пора многолюдства, обильной работы, суеты, дружеских застолий, ночных бдений, премьер, юбилеев и, казалось, впустую утекающего времени.

По скромному своему положению мне надлежало быть в курсе театральной жизни, я смотрел все спектакли ленинградских театров и принадлежал к числу самых осведомленных театральных людей…

Я мало выступал в печати, почти не выступал. Сначала робел, потом не стремился: очень уж свирепо и бесцеремонно у нас редактируют. Да, правду сказать, не особенно и приглашали.

В 1961 году мне предложили возглавить в качестве главного редактора 3-е творческое объединение «Ленфильма». Дело было новое и, как казалось, достаточно самостоятельное. Я согласился. В объединение входил Эрмлер, но руководить им отказался. Ко мне он отнесся поощрительно. Художественным руководителем объединения назначили Венгерова. Работать он не любил, в мои дела почти не вмешивался и вполне на меня полагался.

В первые дни я встретил возле студии Козинцева. Осведомившись о моем самочувствии и услышав, что вот, мат, осваиваю специфику, он иронически отозвался: «Две недели вам на специфику». Он был прав, не в том было дело.

Моей обязанностью стало читать, смотреть и время от времени высказывать свое необязательное мнение.

За восемь лет мы выпустили полтора десятка фильмов, которых можно было не стыдиться. На студии нас зауважали, о нас заговорили. Чем дальше, однако, тем труднее становилось работать. Нам все чаще намекали на «неправильное понимание»…

Олицетворением надвигавшейся грозы был директор студии Киселев. Человек по-своему одаренный, но одаренность эта носила не дельный, а какой-то компанейский характер. Застолье, анекдот, простительные погрешности против строгой морали — всему этому он предавался легко, с каким-то даже вульгарным изяществом и обаянием. Я уверен, что он брал взятки и, вероятно, и в этом сохранял компанейский дух взаимного дружества и поддержки. В деловых отношениях его отличали интрига и вранье. Лгал он легко, беззастенчиво, упоенно. За ним невозможно было уследить: как престидижитатор, он менял свои позиции. Он подписывал бумаги, дающие ход нашим делам, и выглядел при этом задушевным нашим союзником. Но при этом звонил в Госкино и просил не придавать этим бумагам значения. В ситуациях начальственного нагоняя он, не задумываясь, предавал людей. И делал это как отец родной — страдальчески переживая за них, сожалея об их неразумии и непослушании. Это был артист с обширным репертуаром. Ко всему прочему, он был мстителен, и я догадываюсь, что он, возможно, вымещал на нас досаду за какие-то неосторожные реплики или обидные слухи.

К концу 1969 года он с нами расправился: под видом сокращения штатов упразднил объединение. Я был оставлен на студии в безвредной роли члена главной редакции.

Член главной редакции — это нечто вроде почетной ссылки. Сама по себе эта редакция — совещательный орган при главном редакторе студии. Она совещается, но ничего не решает и, стало быть, никакой ответственности не несет. Ее несут директор и главный редактор студии, которые могут внимать коллегиальному мнению, а могут и не внимать. Вследствие этого, как я вскоре понял, это мнение можно и не высказывать. Во всяком случае, это не всегда обязательно. Так или иначе, моей обязанностью стало читать, смотреть и время от времени высказывать свое необязательное мнение. До этого я жил своей работой. Теперь это кончилось. Я стал наблюдателем и в этой роли пребываю уже полных тринадцать лет. Разумеется, это печально.

И все-таки в суетливой лотерее жизни я больше выиграл, чем проиграл.

Куда-то надо было девать свою незанятость. Я впервые встретился с этой проблемой и не был к ней подготовлен. Даже и теперь не могу сказать, что справился с нею. Все же что-то делал. Немного преподавал в институте. Написал две пьесы для театра: одну решительно неудачную, другую неплохую, она идет в нескольких театрах. Написал три киносценария: один благополучно осуществился, другой принят, но не поставлен, третий вовсе не удался.

Писал стихи и думаю, что есть среди них десятка полтора неплохих. Но я не обольщаюсь: писать стихи, даже неплохие, еще не значит быть поэтом. Зачем я их пишу? Очень просто: затем, чтобы писать. Стихи не требуют от меня специального времени. Я занят ими в трамвае, в метро, в электричке — я работаю, мне нескучно. Иногда из этого получаются вещи, которые мне нравятся. Поэзия — не мой дар. Теперь уже трудно сказать, каков он — мой. Я говорю об этом с сожалением, но вовсе не сетую на судьбу. В конце концов, я завершаю свою жизнь с багажом, который доставил мне «и независимость и честь». У меня нет знаний, которые я недорого ценю, но есть имя, которое в своем кругу я составил себе, не унижаясь и не приспосабливаясь. Честолюбию моему не о чем печалиться.

С утратами последних лет жизнь заметно переменилась. Многие связи стали отпадать. Как-то вдруг пришлось трезво взглянуть на вещи: идет седьмой десяток, я старик, и вряд ли еще ждет меня что-либо новое, кроме утрат. Сроки мои истекают, пора подводить итоги. Я не был благополучным человеком, об этом теперь плакать не стоит. Немного добился на пути жизненного успеха. Об этом можно пожалеть, хотя можно и не жалеть, не так уж это заманчиво. Я не был достаточно смелым, подвижным, способным и если казнюсь иногда, то недаром. И все-таки в суетливой лотерее жизни я больше выиграл, чем проиграл. Мне везло, я был счастливым человеком.

1983 г., февраль. Публикация М.Я. Орловой