Прощай, милая добрая крошка! — «Жить своей жизнью»

Нисколько не сговариваясь, мы издали номер про Годара, а компания «Иноекино» выпустила «Жить своей жизнью» в прокат. Публикуем на сайт текст Вероники Хлебниковой о четвертом фильме ЖЛГ и зовем в киноцентр «Ленфильм», где 8 мая в 19:30 состоится спецпоказ картины и мини-презентация выпуска.

Мы балансируем…

Брис Парен

Мишель де Монтень, по собственной характеристике «исследователь без знаний, повелитель без прав и, в конце концов, всего-навсего шут из фарса», то есть точь-в-точь молодой Годар, пишет в десятой главе третьего тома «Опытов»: «Я считаю, что, хотя и следует одалживать себя посторонним, отдавать себя нужно только себе самому».

СЕАНС — 86

Императив — «Il faut se prêter aux autres et se donner à soi-même» — Жан-Люк Годар одолжил эпиграфом к своему четвертому фильму, который выпустил в 1962 году, и третьему с Анной Кариной. Сьюзен Зонтаг удостоила «Жить своей жизнью» внимательным разбором, с тех пор у фильма будто три ноги: Карина в роли Нана, Фальконетти в роли Жанны и автор формулировки «кино идей» в роли связки ключей к его автору.

Человеку полезнее не расточать себя миру, но сосредоточиться на себе самом, полагает Монтень и предупреждает: «Вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих». Годар обставляет историю Нана как похищение века в двенадцати картинах, каковые — одновременно оммаж театру Бертольда Брехта и немому кино с его пространными интертитрами. Здесь, в théâtre de la vérité, по определению самого Годара, начинается полное визуальных приключений отступление автора от психологии персонажей к прекращению их субъектности. А пока Годар в ответ на все экспроприации мира крадет у зрителя героиню, возводя ее в абстракцию.

Рауль Кутар снимает Карину в профиль, анфас и снова в профиль, а затем безнадежно реалистично упирается ей в затылок. Камера ведь не бармен, чтобы заглядывать в лица посетителей. С другой стороны, это «посторонним вход воспрещен».

Самая наглядная деталь — ее творческий подход, Нана всегда играет

В дополнение к заимствованному ласкательному имечку фамилия Нана непроизносима и звучит лишь как spelling: K.l.e.i.n.f.r.a.n.k.e.n.h.e.i.m. Единственная интимная деталь, которая станет известна о Нана, это ее почерк. В седьмой картине Нана пишет письмо хозяйке борделя о приеме на работу. Это сurriculum vitae, где о Нана вновь ничего не говорится, кроме стандартного «пол, возраст, рост».

Годар описывает Нана через разные тексты, которые звучат в виде устных историй и пространных книжных или журнальных цитат, включая деловито перечисленные за кадром восьмой картины FAQ уличного ремесла, инструкции, тарифы и строки Эдгара По. Их коллаж образует трудноуловимые, нечеткие контуры Нана, что-то вроде портретов Арчимбольдо, собранных из фруктов и ягод, где форма носа едва ли более важна, чем его спелость.

Самая наглядная деталь — ее творческий подход, Нана всегда играет. То ноет Полю про смерть, то клянчит две тысячи франков, то запутывает дознавателя в комиссариате. Рисуется, прикидывается, отчебучивает. Записавшись в шлюхи, она играет в проституцию на скромной сцене парижской жизни. Плывет свингующей павой через бильярдную в самом фееричном спектакле черно-белого кино. Нана готова броситься на шею разбойнику, стоит тому на минуту преобразиться в артисты ради пантомимы с воздушным шариком.

Чем больше говоришь, тем меньше значат слова

В одиннадцатой картине Нана клеит философа языка и молчания, жившего несколько лет в революционной России, — Бриса Парена, переводчика на французский Пушкина и Толстого, автора «Метафизики языка» в роли себя самого. Но язык переворачивает ситуацию, и она отдается разговору с Пареном, как прежде — танцу, однако не как игре, а как страсти.

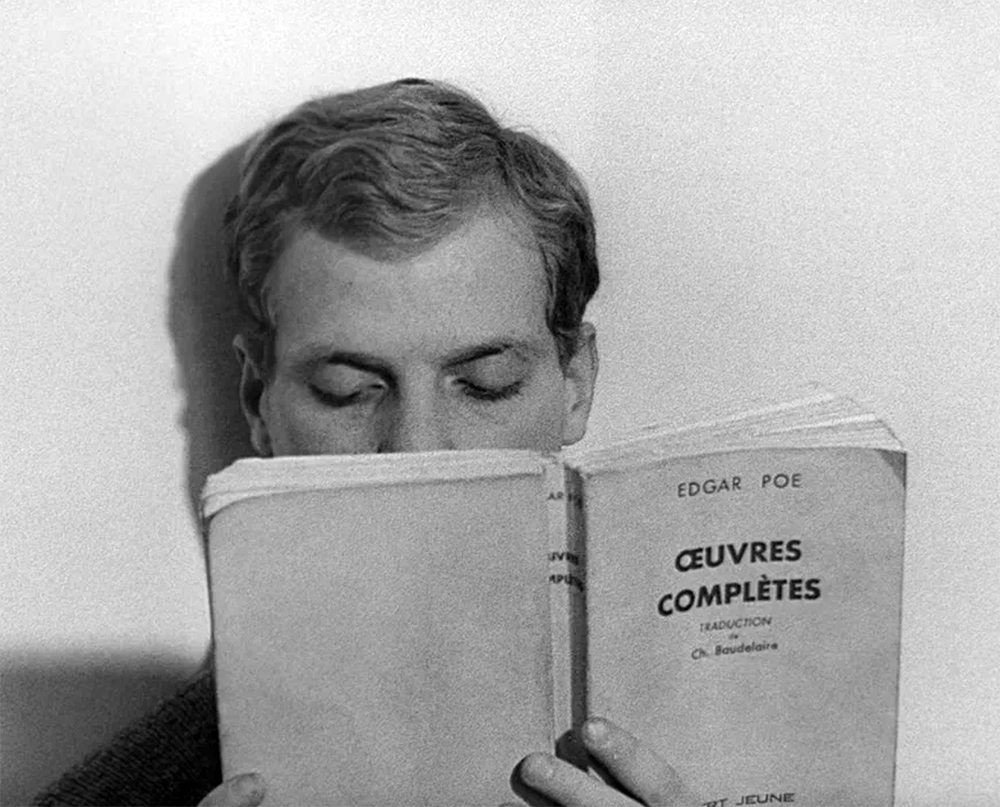

Влюбляется Нана в неравнодушного к искусству вымысла читателя Эдгара По. В финальной картине тот знакомит ее с фрагментом «Овального кабинета», где художник пишет портрет жены, чья жизнь оканчивается, перейдя на холст. Годар затыкает рот любовника обложкой книги и сам читает за кадром. Можем предположить, что таким образом Орфей все-таки явился за Эвридикой в мир фикций, что автор спасает модель от растворения в его произведении, что муж голосовым сообщением магически вызволяет жену из текста о ней. Но та слишком долго блуждала среди условных теней b-movies, ей не уйти. Гибель на асфальте предместья неизбежна, ведь Нана должна умереть, чтобы Анна, в отличие от жены художника из «Овального кабинета», жила. Ее смерть в финале — анаграмма жизни актрисы.

Каждой из двенадцати картин предпослан текст-подзаголовок с кратким содержанием предстоящих сцен. Тексты не совпадают с изображением, оно отклеивается от описаний, например, игровой автомат — повод услышать самую первую, детскую, историю. Названное перестает существовать, теряет значение, оказывается реквизитом в спектакле Нана, заметившей, что чем больше говоришь, тем меньше значат слова. Девальвация повседневного слова — оборотная сторона возвышения текста-судьбы.

Жить своей жизнью — означает прожить судьбу, не довольствуясь участью

В первой картине мы узнаем историю птицы, при разделке которой поверхностное отделяется от внутреннего, а внутреннее — от души. Птица, провозвестница модной ныне идентичности, порхнула из «Маленького солдата», утверждавшего: «Когда фотографируешь чье-то лицо, то фотографируешь скрытую за ним душу». Занятие проституцией — гарантия анонимности, способ утаить внутреннее, сняв все остальное. Нана наглядна и непроницаема. Она высказывает себя в танце или в кинозале, переживая мученическую свободу Жанны д’Арк, будто Жанна — это тоже Нана. В третьей картине слезы Рене Фальконетти в роли Жанны и Карины в роли Нана сливаются в одно русло, словно бы это Дрейер смотрит Годара, а Жанна оплакивает Нана. Встреча двух текстов предполагает сильную связь между ними или даже их, в некотором смысле, неразличимость.

История в кинозале, как и история портрета-убийцы, как и история задумавшегося Портоса, как и тарифы панели, как и птичьи потроха, заслонившие душу, — все они применимы к Нана, все они и есть Нана. Все сопутствующие обстоятельства — посторонние ей.

Годар задолго до Поля Б. Пресьядо, совершившего транс-переход ради избавления от гендерной идентичности, и нашей эры, утвердившей диктат идентичности, пришел к тому, что жить своей жизнью возможно не иначе как в тексте или любви, по преимуществу — в кинокамере, которая, обслужив Нана с оптимальных ракурсов, находит возможность отвлечься на окрестности в радиусе ее взгляда. Синхронная запись звука в фильме обусловила бо́льшую длительность планов, и это впустило в ретабло Годара хронику улиц и интерьеров, безымянной, безъязыкой среды, ничего, кроме воздуха, не значащей в судьбе персонажа.

Годару в тексте важны цвет, шрифт, кегль

Дебют в кино философа Пресьядо с автофикшном «Орландо. Моя политическая биография» стал одним из главных событий прошлого Берлинале. Несомненный последователь Годара, он называет себя диссидентом и настаивает, что «идентичность, как пол или раса, — это изобретение старого режима и способ ведения его политики». Жить своей жизнью в терминах сегодняшнего дня переводится как отказ от идентичности. Идентичность Нана — ее очарованность искусством, ее неиссякающий спектакль, баланс немоты и слова. Вслед за Годаром Пресьядо отвергает любые формы смертной белковой идентичности, делая исключение для поэта, безумца или любовника. Брис Парен увлекает Нана утверждением, что любовь — это решение.

Тексты бессмертны, взаимозаменяемы, фрагментарны, больше, чем произведение, чем жизнь и смерть, поскольку вбирают то и это, снимая конфликт. Вместо идентичности текст предлагает судьбу. Жить своей жизнью — означает прожить судьбу, не довольствуясь участью.

Повестка вчерашнего дня, предложившего немыслимый во времена Монтеня и молодого Годара ассортимент идентичностей, отрицает «жизнь своей жизнью»: следует определиться и примкнуть или отмежеваться, социально и граждански отождествиться. Утопический и физический разрыв Пресьядо с репрессивной системой идентичности выглядит не менее радикально, чем разрыв Годара с нормативным жизнеподобием характеров персонажей, обязательством идентификации Нана как мелодраматической, трагической, любой героини.

«Как и гендер, нация не существует вне коллективных практик, которые ее воображают и конструируют. То, что я вижу сегодня, — это не идентичности, а властные отношения, которые конструируют пол, сексуальность, расу, класс, тело. Давайте перестанем фокусироваться на идентичностях, вместо этого поговорим о технологиях власти», — предлагает Пресьядо.

Философский вопрос Нана к себе еще носит гендерный характер. Фильм связывает фабульные обстоятельства героини с полом, телом и социальным явлением, позволяющим Нана монетизировать свои физические данные. Годар понимает фатальность этих уз, совершенно предвосхищая то, как Пресьядо понимает политически навязанные идентичности. Он опережает свое время, хотя дальше этой дорогой не пойдет. Свобода у Годара обретается в тексте, который пишет человека и пересоздает его, обеспечивая новизну и трамплин для скачка к новым нейронным связям. Годар движется к апологии текста как единственно толерантной к человеку реальности, к возможностям текста, не связанного нормами и условностями языка и киноязыка в частности, текста, в конце концов прощающегося с языком.

Процесс собственноручного письма описывает Нана точнее, чем камера Кутара и задумчивый мертвый Портос

Текст становится персонажем. В «Жить своей жизнью» идентичность флюидна, адаптивна и гипотетична, как текст. «Мы балансируем», — говорит Брис Парен. Годара миновала увлеченность визионеров чувственным обаянием мира. Красота линии — не в ее плавности или трепетной возможности прерваться в любой момент. Значим лишь ее вектор, система физических и оптических законов, которые управляют ее пересечениями. Вычисления — его guilty pleasure, «постыдное удовольствие», и не лишены поэзии: «Образы суммы не имеют ничего общего с суммой образов». Расцвет знаковых систем, получивших условного Лакана, породил своего художника, им оказался Годар. Его тексты видимы, но не буквальны, как у современников-леттристов, они становятся зрелищем в интертитрах, оттисках реклам, граффити, афиш — на фасаде парижского кинотеатра афиша только что вышедшего «Жюля и Джима» Трюффо как позывные счастья Нана, которое не было веселым. На обложке тома сочинений Эдгара По, а в дальнейшем — Мао, Дебора, как этапы предстоящей веселой науки.

Годару в тексте важны цвет, шрифт, кегль. Или вот выбывший из жизни почерк. Самый волшебный момент фильма: под пальцами Нана рождаются буквы, из них — слова, в которых нет ничегошеньки своего, настолько они тривиальны. Но в почерке — тайна персонажа, в его наклоне, разбеге, ретардации, округлости. Процесс собственноручного письма описывает Нана точнее, чем камера Кутара и задумчивый мертвый Портос. В прилежной латинице, являющейся прямо на глазах, текст и изображение, разделенные Годаром, наконец совпадают.

Гипотеза верного слова, «которое никого не ранит, выражает то, что вы хотите сказать, без боли, без убийства» благословляет «Жить своей жизнью».

«Речь — это дом, в котором живет человек», — сказал Хайдеггер устами Жюльетты в фильме «Две или три вещи, которые я знаю о ней».

«Пределы языка — это пределы мира, а пределы моего языка — это пределы моего мира, и, разговаривая, я ограничиваю свой мир, я привожу его к концу», — сказал Годар.

«Мы — это речь других», — сказала «Китаянка».

«Неважно, что было раньше, слова или предметы, важно чувствовать себя живым», — сказал «Безумный Пьеро».

«Книга образа» 87-летнего Годара, своего рода Книга Бытия, говорит нрзб, она нечленораздельна, как протоплазма. Генерирует поток изображений, стихию, где деформации, обрывочность и контагиозность образов — свидетельство ее жизнеспособности. Книга уже не принадлежит речи и языку, но живет своей бездомной, неидентифицируемой жизнью изображения.

«— Прощай, прощай, милая добрая крошка! — сказала ласточка и вылетела на солнышко».