Секс и политика — Интервью с Вильготом Шёманом

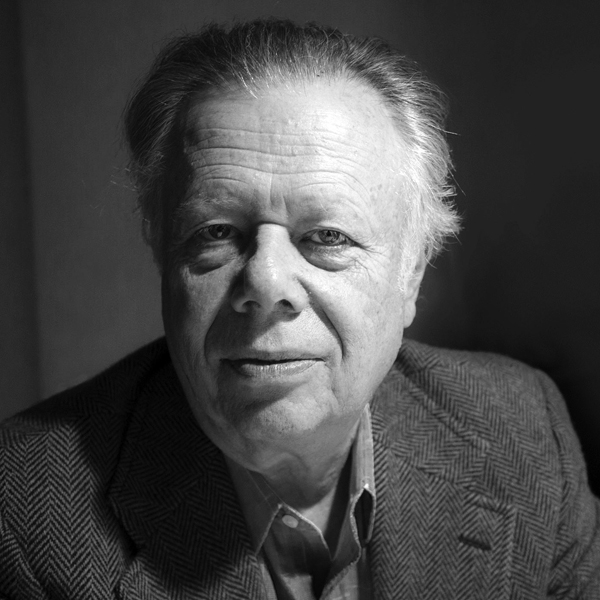

Пятница, и снова мы спешим к вам с переводом увлекательного архивного текста. На сей раз это интервью из 1968 года с автором скандальной шведской картины «Я любопытна» Вильготом Шёманом. О сексе, комичном и запретном, Бергмане, Феллини, съемках Евтушенко, переходе границ пристойного и проблемах со зрительским восприятием режиссер поговорил с Джоном Ларом из Evergreen Review (в свое время это издание и фестиваль Grove Press пытались прокатывать фильм в Америке). Перевел беседу Андрей Карташов.

Фильм «Я любопытна» похож на кинематографический аналог «Тристрама Шенди» — тем, что он обращает условности кино против него самого: своим отношением к сексу, статусом камеры, тем, что помещает в кадр самого режиссера, и так далее. С какими именно идеями — об обществе, сексуальности, кино — вы боролись?

Уже к тому времени я снял четыре фильма. Последним из них была «Сестра моя, любовь моя», которая, по моим ощущениям, завела меня в тупик. В «Сестре моей, любви моей» я пытался создать качественную пьесу, переведенную на язык кино.

Вы имеете в виду логическую связность?

Да. Красивые линии, красивая структура, исторический стиль, в шведском кино разработанный Бергманом. Как работать с современной проблематикой в костюмном кино? Вот есть «Седьмая печать» и другие фильмы в том же духе. «Сестра моя, любовь моя» была упражнением в стиле этой школы. Мне все же кажется, что в фильме есть мои собственные, а не подсказанные Бергманом чувства и эмоции, но от этой школы и традиции мне было необходимо оторваться. Закончив фильм, я чувствовал себя освобожденным, но задумался: что же делать дальше? И ответил себе: пробовать новое. Задача была не в том, чтобы сделать качественный фильм, а в том, чтобы сделать фильм живой. Я знал, что результат может быть стыдным или провальным, но попробовать был должен. Две версии «Я любопытна» стали экспериментом1. Я попытался избавиться от старых приемов.

1 Существуют «Я любопытна — фильм в жёлтом» и «Я любопытна — фильм в синем».

Когда нам пришлось работать с самой реальностью, а не выстраивать ее в павильоне, возникли трудности.

Какие приемы вы открыли для себя в «Я любопытна»?

Новой для меня вещью стали интервью. Я снял беседу с министром торговли. Когда мы снимали, я поместил его в вымышленный контекст: во время разговора я в роли интервьюера смотрю на Лену. И сцена приобрела дополнительное измерение. Главным для меня словом было «игра» — игра с реальностью, а не просто ее изображение. Еще один прием я придумал с Леной для сцены разговора с русским поэтом Евтушенко. Я взял у него интервью и получил кадры, но оказалось, что интервью не удалось. Разговору не хватило глубины. И тогда я решил снять три разных сцены — с Леной, с Евтушенко и с переводчиком. В фильме я их совместил: интервью Евтушенко настоящее, а кадры с Леной и переводчиком — постановочные. В общем, выясняешь, как можно по-всякому веселиться, работая с камерой и с монтажом.

Для шведского кино это, возможно, новая идея. Но ведь Феллини помещает в свои фильмы себя и свою группу?

Да, и интересно, кстати, что и Бергман подступается к этому в «Персоне». Он снял этот фильм в 1966 году, я снял «Я любопытна» тоже в 1966-м. Мы оба не знали, что делает другой, потому что не контактировали. Из этого фильма можно, конечно, догадаться, что я смотрел много Годара, а также — что я большой поклонник «8½». Я хотел сделать свою версию. «8½» — автопортрет, но Феллини на самом деле не дает нам образ самого режиссера. У Мастроянни совсем невыгодная роль. Он как будто пустое место — ничего не делает. Там очень много рефлексии о том, что происходит вокруг него, и это сделано прекрасно. Но Мастроянни только смотрит на людей. Он почти не участвует в действии. Что же я мог сделать, чего не делал Феллини? Я мог бы сам сыграть. Но я не хотел брать себя на роль комментатора событий (с таким часто приходится встречаться): мне нужно было стать их участником. Так и возник любовный треугольник с двумя другими актерами.

Я понял, что если хочу сделать сексуальную сцену, обладающую какой-то ценностью, то нужны люди, которым это интересно.

С точки зрения критики интересно следующее. Есть такая старая аксиома — что зрители находятся там же, где находится камера. Но впервые точка зрения режиссера помещена в пространство перед камерой, а не за ней. И так она становится вещью в себе. Заэкранная реальность перемещена на сам экран. Из вашего дневника я понял, что в начале работы над фильмом вы не думали, что сами будете в кадре.

Нет, это следствие метода cinéma vérité. Оказалось, что если выходить на улицу с камерой и пытаться фиксировать происходящее, не очень просто при этом сохранять обычную сюжетную иллюзию. Съемочная группа, операторы и люди вокруг площадки вовлекаются в ситуацию фильма. Когда нам пришлось работать с самой реальностью, а не выстраивать ее в павильоне, возникли трудности.

Вы работаете со случаем?

Да. Например, когда я собирался начинать съемки, в Стокгольм приехал Мартин Лютер Кинг. Я подумал: «Ух ты, в фильме же есть тема ненасильственного сопротивления. Надо взять у него интервью». Но как? Позвать Лену? Нет. Она не очень хорошо говорит по-английски, и у нее мало опыта ведения интервью. Кроме того, она была в театральном институте и не могла выбраться. Пришлось делать самому и думать, как это можно было бы использовать. Так я решил, что могу как-то поучаствовать в сюжете. Потом Лена придумала, что у нас с ней должны быть отношения. Это она предложила. Я был поражен, но потом свыкся с идеей и развил ее дальше, чем она от меня ожидала.

В дневнике вы предсказываете, что многие сочтут сексуальность фильма возмутительной. Очевидно, таможенная служба США именно так и думает2. Но ваши установки были вполне пуританскими, а в импровизациях появились творческие идеи, которые вы изначально не рассматривали…

Это так. Любовные сцены в моих прежних фильмах вызывали у меня неловкость. Я понял, что если хочу сделать сексуальную сцену, обладающую какой-то ценностью, то нужны люди, которым это интересно. Чтобы избежать обычных в таких случаях эмоциональных и психологических препятствий.

2 В январе 1968 года таможня арестовала копию «Я любопытна — фильм в желтом» за непристойность.

Так и нужно работать: даешь актерам задачу, пишешь сцену прямо на месте с их помощью, на следующий день снимаешь.

Что именно не нравилось вам в изображении секса на экране?

Во-первых, существует обычная схема того, как показывают секс американские, французские или итальянские фильмы. В американском фильме нам показывают поцелуй, а потом затемнение на постели или рядом. Шведское кино пошло дальше. Пара лежит в постели и прикрыта одеялом, чтобы не было видно половых органов и женской груди. И надо найти такие ракурсы съемки, чтобы ничто из этого не показывать. Снимая традиционные сексуальные сцены, полные клише, я чувствовал себя ограниченным. Нет, конечно, и с клише можно интересно работать. Некоторым это удается. Мне кажется, Бергману в «Молчании» это прекрасно удалось. Он не очень многое показывает изображением, а поступает так же, как Феллини в «Сладкой жизни». В том фильме в сцене оргии в финале ничего особенно не видно, но остается чувство разгула плоти. А я решил, что если у меня будет любовная сцена, она не может быть из этого банального набора. Надо опрокинуть клише, если я хочу сделать что-то стоящее.

Как на это отреагировали актеры? Лена в своем дневнике пишет, что у нее были некоторые сомнения насчет того, что придется делать. Но удивительно смотреть, насколько непосредственными и привлекательными они смогли сделать сцены секса. Очевидно, отказ прежних фильмов от секса имел в виду, что это некрасиво.

А многие вам и скажут, что это некрасиво. Видите ли, на зрителей можно по-разному воздействовать одними и теми же сценами. Первые мои четыре фильма я боялся, теперь в «Я любопытна» мне было понятно, в каких ситуациях я хочу видеть актеров; но мне не было понятно, какого рода любовные сцены нам предстояло изобрести. Когда я выбирал актеров, я не знал, что и они думают о том же. Я не дал им готовый сценарий, а работал постепенно, день за днем и в диалоге, так что проблем было не так много, как можно предположить. У них обоих есть чувство комического, что облегчило задачу. Если бы мы подходили к сексу со всей серьезностью, то было бы и серьезное напряжение.

В первой сексуальной сцене в комнате Лены интересно то, как они неловко обнимаются со штанами, спущенными до щиколоток. Это добавляет сексу еще одно измерение. Они импровизировали?

Когда мы обсуждали сцену, я предложил посмотреть на комнату, в которой собирались снимать. Я спросил Борье: «Как бы ты себя вел с этой девушкой?» Они по-разному пробовали — у стены, например. Все было не то. Что еще? Я выдвинул идею: ее комната настолько захламлена, что ей негде переспать с любовником и приходится заниматься любовью на матрасе на полу. Они придумывали одну идею за другой. Мне показалось, что так и нужно работать: даешь актерам задачу, пишешь сцену прямо на месте с их помощью, на следующий день снимаешь.

Тот факт, что вы играете в фильме роль и одновременно снимаете, вызывает вопрос, который вы сами затрагиваете в дневнике: о вуайеризме.

Камера и вуайеризм тесно связаны, но в кино тему камеры как вуайериста развивают не очень часто. Когда я снял свою первую любовную сцену в своем первом фильме, я вдруг почувствовал себя вуайеристом. До того мне такое в голову не приходило. Это часть режиссерской профессии. Я рассказал об этом Бергману, и он ответил: «Да, конечно, ты вуайерист. И у тебя есть большая камера, которая все это снимает, чтобы ты смог пересматривать».

Проблема одежды и как ее снимать — часть человеческого опыта.

Вуайеризм свойственен режиссеру и группе, но и к зрителям он тоже имеет отношение. Ведь они идут в закрытое помещение смотреть на других людей. Вся традиция кино в этом. Мы обычно не думаем об этом с такой точки зрения, но Боже мой, если вы девочка одиннадцати лет и смотрите на то, как герой и героиня целуются на крупном плане, — это вуайеризм. Ну, а я попытался вынести эту тему на поверхность, предложить для обсуждения, проиллюстрировать. Я понял, что это одна из главных тем фильма, пока снимал его. Так что название «Я любопытна» появилось естественно: это все равно, что сказать «Я вуайерист».

Интересно. Я думал, в заглавии имеется в виду неутомимое любопытство Лены к жизни.

Лена — вуайерист по отношению к обществу, как и к сексу.

Меня очень интересует, какую связь вы видите между сексуальным импульсом и социальным. Лена интересуется ненасилием, но ее сексуальность завязана на насилии.

В «Я любопытна» рассматриваются разные аспекты секса. В конце он приходит к насилию, но все забывают, что все начинается со смеха и нежности. Лена и Борье весело проводят время, когда знакомятся, и на балконе королевского дворца. Насилие появляется позже — в сценах за городом, но люди, посмотревшие фильм, обычно вспоминают только это.

У нее есть винтовка, она хочет ее применить — пусть применит.

Вы говорите, что Лена и Борье «весело проводят время». Однако само физическое взаимодействие между мужчиной и женщиной агрессивно — захваты, движения тел, и так далее. В нем нет ничего мирного или пассивного. Я вижу иронию в том, что Лена хочет изучать секс, поскольку он кажется ей потенциально мирным, но он оказывается агрессивным. Она хочет, чтобы в мире не было насилия, а оно есть. И она не может этого понять.

В целом вы правы, но я не согласен, что в первой сцене их объятия агрессивны. Они очень энергичны, но насилия в этом нет. Насчет этой первой сцены еще хочу добавить (и это относится к другим сценам тоже), что мне хотелось изобразить секс без кульминации, в отличие от того, что обычно пытаются сделать в шведском кино. Обычно хотят изобразить ощущения настоящего секса и оргазма. Но я сосредоточился на ситуациях более интересных — подготовке к тому, что произойдет потом. В сцене на полу в Лениной комнате ничего такого увидеть не получится. Они собираются заняться любовью, и интересна там идея, которую обычно оставляют за рамками в других фильмах, а именно то, как они раздеваются. В других фильмах будет либо затемнение, либо пара уже в постели без объяснений. Мне показалось, что проблема одежды и как ее снимать — часть человеческого опыта.

Придется использовать насилие и принуждение, если хотите сломать общество привилегий, классовое общество.

Теперь что касается насилия и ненасилия. Я хотел представить утопическую идею ненасилия: Швеция отказывается от вооруженной обороны в пользу ненасильственной. Еще я решил, что Лена должна быть поклонницей Мартина Лютера Кинга и его движения. Я стал развивать эту тему и обнаружил, что наша девушка окружена знаками агрессии. У нее есть ножи в шкафу и винтовка. Странно для адепта ненасилия! Раньше я бы сказал, что это нелогично для ее персонажа. Но вместо этого я решил, что что-то в этом может быть. У нее есть винтовка, она хочет ее применить — пусть применит.

В одной загородной сцене она берет ружье со своего алтаря с портретом Мартина Лютера Кинга (в Швеции символ ненасилия — сломанная винтовка). Она берет его, заряжает и стреляет в Борье, потому что она зла на него и разочарована. Когда мы снимали, я осознал, что это тоже важная тема — взаимная связь насилия и ненасилия. Главная интрига «Я любопытна» в том, что Лена обнаруживает: в ней так много ненависти, что она не может следовать идеологии ненасилия, учению Мартина Лютера Кинга. Это момент осознания. И ей невыносимо то, что она про себя узнает. Она больше не может работать. Следующий шаг — сказать: «Надо что-то с этим сделать и соответствовать своим же идеям». Но она совсем ребенок, и собственные противоречия вызывают у Лены такую растерянность и ужас, что она начинает плакать и утешает себя, наевшись булок. Вдруг голос по телевизору сообщает: Швеция совершила именно то, за что боролась Лена, а именно перешла к ненасильственной обороне. Часто бывает, что идея больше, чем связанный с ней человек. Сама она терпит неудачу, но идея живет.

В фильме я изображаю противоречия ненасилия. С одной стороны, вы хотите, чтобы ни вы, ни общество не применяли насилие. С другой стороны, возникает вопрос, что же делать с миром? В фильме есть две темы. Одна — классовое общество: люди наверху используют людей из низших слоев общества. И тема ненасилия. Что происходит в мире? Эти две темы сталкиваются. Придется использовать насилие и принуждение, если хотите сломать общество привилегий, классовое общество. Так что идея создать бесклассовое общество без насилия сталкивается с идеей открытого общества, в котором люди могут свободно перемещаться.

Делать пропаганду прямолинейной — это банально.

В фильме на экране иногда появляются слова типа «САБОТАЖ», «БРАТАНИЕ» и «ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА». В дневнике вы говорите, что это термины ненасильственной борьбы. Но ведь саботаж не назовешь ненасильственным.

В деле ненасильственной защиты главная цель — чтобы никто не погиб. Методы могут быть очень разными. Среди сторонников ненасильственной борьбы много разногласий в вопросе о методах. Пытаясь избежать разрушения и агрессии, приходится прибегать к другому типу «насилия». В фильме под саботажем имеется в виду саботаж на производстве — это не насилие в том смысле, что он не предполагает гибели людей.

Был какой-то эффект?

Я хотел, чтобы люди узнали об этих понятиях. Зрителей много, и если хотя бы один человек из 25 заинтересовался, значит, есть эффект.

В дневнике вы пишете, что не могли решиться, использовать ли в фильме пропаганду. Почему были сомнения?

Общественная дискуссия в Швеции показала, что многие остались в растерянности от фильма, не почувствовав в нем левацкий заряд. Меня это удивило. Говорят, что в моей трактовке почти всех тем много неоднозначности. Что в пропаганде двусмысленность не является достоинством. Что пропаганда должна быть ясной, прямой и говорить что-то одно. Я с этим не согласен. Мне кажется, делать пропаганду прямолинейной — это банально. Мне кажется, в пропаганде можно не избегать сложности жизни. Я мог бы сказать: «Так, сейчас мы расскажем Швеции о политике ненасилия, и вот как она будет проводиться» — но в этом не было бы искусства. Думаю, что если делать по-моему, люди больше запомнят. А в то, чтобы презентовать идею без аргументов против, я не верю.

Как отреагировали на секс в «Я любопытна» шведские зрители? Были шокированы, расстроены, растеряны?

Реакции были самые разные. Кто-то говорит: «Господи, наконец-то что-то настоящее, как хорошо и здорово». Есть и другие люди, они говорят: «Никогда не видел такой грязи, этот человек опасен». Еще они пишут письма с угрозами убить меня или сжечь меня и Лену.

А как же образ либеральных шведских зрителей?

В нашей стране свободнее говорят о сексе, чем в Америке. Проще быть открытым в маленькой стране с семью миллионами населения, которое по сравнению с вашей страной очень однородно. Мне очень хотелось запечатлеть в фильме Швецию конца 1960-х. Я хотел удивить иностранных зрителей тем, как она активна и открыта и как в ней в то же время много сложностей, связанных с сексом.

Вот так выглядят люди, просто направьте на них камеру и обойдитесь без уловок.

Вы имеете в виду консерватизм?

Да. В истории Лены много таких противоречий. Она борется с лицемерием, но сама не лишена проблем. В начале фильма она прямо говорит, что у нее было 23 любовника. Она говорит об этом спокойно и гордо. А ближе к концу мы понимаем о ней чуть больше. Она говорит, что ей ни разу не было хорошо с первыми девятнадцатью. Такое интересное явление реальности. Мне казалось важным, чтобы в фильме было и то, и другое.

Вашей работе в кино можно найти параллели в методе некоторых театральных трупп — «Живого театра», «Открытого театра»3 и других. Они тоже пытаются отказаться от сценария, создать новые отношения между драматургом и драмой и вовлечь актера, режиссера и драматурга в динамичную импровизационную ситуацию. Импровизация неизбежно обращается к автобиографии в качестве источника, так?

Совершенно верно. При работе с актерами естественно обращаться к их опыту. Я спрашиваю: «Что это за парень? Что у него за профессия?» Борье думает и предлагает профессию, которая чем-то близка ему. Он выбирает факты из своего опыта — так же, как сценарист.

3 «Живой театр» (The Living Theatre) и «Открытый театр» (The Open Theater) — экспериментальные театральные коллективы, основанные в Нью-Йорке в середине XX века. «Открытый театр» просуществовал всего десять лет (1963–1973), в то время как «Живой театр», впервые собравшийся в 1949 году, действует до сих пор.

Не думаете ли вы, что в этом методе работы отражается сам образ жизни его участников? Ведь доверие и участие сами по себе продолжают идею бесклассового коллективного общества?

Это прекрасная идея социалистов — посвятить себя другому, отказаться от борьбы за внимание. Но всякий раз обнаруживается конфликт между личностями и их эго. Проблема в том, что если никто не контролирует ситуацию, то эти конфликты будут идти бесконечно. Нужен лидер — но это возвращает нас к авторитарным традициям старого кино и театральным условностям.

Как вам кажется, есть ли эта ирония в вашем фильме?

В конце я попытался хотя бы немного ее отобразить. Если помните, их там лечат от коросты. Я изображаю очень довольного режиссера, который придумал унизительную для актеров ситуацию. Они обнажены. Это месть Борье и Лене за их роман. Когда Мелина Меркури4 выходила из зала после фильма, она посмотрела на меня и сказала: «Фашисты! Знаю я вас!» — имея в виду, думаю, что в режиссерах всегда есть некоторая страсть к диктатуре.

В вашем фильме много документальных приемов. Даже когда ваша камера снимает секс, она не мечется в поисках эротичного ракурса. Секс показан прямолинейно.

Это было важное решение для оператора и актеров. Все же если мы хотели покончить со старыми клише, то должны были сказать: вот так выглядят люди, просто направьте на них камеру и обойдитесь без уловок.

4 Греческая актриса, кинозвезда европейского масштаба, прославившаяся в первую очередь ролями в фильмах Жюля Дассена и активной политической позицией.

Меня не очень заботило (как и Лену и Борье), вызовем ли мы возбуждение у зрителей.

Меня удивило, что актеры смогли возбудиться — несмотря на то, что на них смотрели вы и камера. Это, наверное, сложно?

Да, и возможно только, если группа маленькая, и все друг друга хорошо знают. В группе всем было от двадцати до тридцати, только я старше всех. Все они веселились и много шутили. Мы были как бойскауты в поисках приключений. Казалось, будто нам предстоит победить какого-нибудь дракона.

Что вы думаете об американской цензуре?

Для меня лично в этой ситуации есть некая ирония. В 1956 году я приезжал сюда по стипендии, и будучи драматургом и писателем с интересом к кино, я решил изучить отношения сценаристов и киноиндустрии. Меня отправили в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, и ключевым предметом моего интереса стал голливудский производственный кодекс — как он развивался и откуда появился, и почему в вашей стране говорили, будто цензуры у вас нет, хотя она была. Вернувшись в Швецию, я сел писать книгу о Голливуде. Потратил на нее четыре года — получилась целая диссертация! Под конец я, кажется, понял эту странную, существующую в Америке связь денег и морали и ее последствия для кино. А также — чем был плох кодекс по причинам религиозным, художественным и психологическим. В это время я уже сам занимался кино. Едва начав, я сразу столкнулся с цензурными проблемами. И вот опять сражаюсь со все той же старой напастью.

Вы могли бы назвать фильм «Я любопытна» порнографическим?

Нет. Порнография возбуждает. Она фокусируется на одной вещи — на сексе — в ущерб всему остальному. Действующие лица в порнографии не вполне человечны. Как правило, нам о них ничего не известно. Такое сочетание возбуждения и отчуждения характерно для порнографии, но не для моего фильма. Во время работы над фильмом меня не очень заботило (как и Лену и Борье), вызовем ли мы возбуждение у зрителей. Наша задача — художественными методами добавить что-то к знанию о человеческом поведении.

Я изображаю, как открываются двери, до сих пор закрытые в шведском обществе.

Вопрос наготы в кино всегда приводит к другим вопросам — о реакции актеров на чувство стыда, об ограничении их свободы. Как это повлияло на вашу работу?

Во время съемок проблем было на удивление мало, зато мы испытали эффект бумеранга. Фильм показан — и тут вы сталкиваетесь с другими реакциями.

Общество заставляет вас стыдиться?

Оно заставляет сомневаться в нормальности и ценности того, что вы делаете, и в собственном чувстве нравственности. Это происходит потом, не во время работы. С этим неприятным чувством трудно справиться, потому что сам от себя скрываешь, что эта критика задевает.

Вы начали планировать следующий фильм?

Есть несколько идей.

Собираетесь еще раз поработать с Леной Нюман?

Не знаю. Мы два года провели в тесном сотрудничестве, и для нас обоих это был замечательный опыт. Мне кажется, сейчас нам стоит поискать другие способы самовыражения с другими людьми.

Какие аспекты шведского общества вы подвергаете анализу?

Мне кажется, я изображаю, как открываются двери, до сих пор закрытые в шведском обществе. В частности, фильм делает упор на сексе. Но это секс молодых и незрелых людей. Они исследуют тела друг друга, им интересно, как они работают. Мне представляется, что когда Лена интервьюирует своих ребят, у нее есть какие-то тайные знаки, какое-то понимание сексуальности этого опыта. Некоторые сцены — например, когда они занимаются любовью под водой или на дереве — очевидно пародийные. Я показываю новообретенную свободу шестидесятых. Вы сами знаете, что до определенной степени мы стали терпимы к порнографии. Я имею в виду это, хотя нахожу забавными технические перегибы. Это точно есть в сценах за городом. Думаю, надо покончить с лицемерием, но пространство для пародии остается.

Можно сказать, что я путаю Швецию с собственной персоной. Такое смешение может быть плодотворным.

Импровизация в фильме странным образом сочетается с психодрамой — вплоть до воплощения частных фантазий. Этот фильм — процесс самопознания. Кажется ли вам, что актеры или вы сами узнали о мире что-то новое в ходе эксперимента?

Я понял многое, и Лена тоже. Это политический вопрос. Становятся видны собственные противоречия. То, что казалось понятным, становится туманным, а неясное оказывается в фокусе. Съемки фильма — это и исследование самого себя. Но узнав себя, как вы поступите, что будете с собой делать?

Снимете еще один фильм?

Мне самому интересно узнать, что я сделаю дальше. Так станет кое-что понятно о результатах и первого опыта.

Значит, фильм превращается почти что в личный дневник? В историю не просто об обществе, но и об эмоциях?

Да, некоторые жалуются на то, что фильм слишком личный и его сложно смотреть. Но я считаю, что создал портрет современной Швеции. Можно сказать, что я путаю Швецию с собственной персоной. Такое смешение может быть плодотворным.

Зачем нужны две версии «Я любопытна»?

Изначально мы просто собирали материал, снимая истории. Накопилось огромное количество. Я хотел сделать одну линейную историю, но получился бы четырехчасовой фильм. Поэтому я решил сделать два, причем во втором рассказывается заново та же история — о Борье, Лене и обо мне, который снимает кино. Но в этих фильмах использован разный материал и изображены разные аспекты шведского общества. В «Голубом» говорится о государстве, церкви, тюремных лагерях и еще нескольких вещах. Смысл в том, чтобы они соединялись. Желтый рисунок, голубой рисунок. Если наложить их друг на друга, можно увидеть более полную картину. Желтый и голубой — цвета Швеции. Я бы хотел, чтобы два фильма воспринимали как целое. Надеюсь, те, кому это интересно, смогут увидеть оба.

Если «Я любопытна» будет разрешена в США, будет ли показана только одна версия или обе?

У Grove Press есть права на «голубую» версию, и как только удастся ввезти «желтую», показаны будут оба.

Июль, 1968

Evergreen Review, № 56

Перевод с английского Андрея Карташова

Читайте также

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

«Когда Средневековье обзывают темным, мне хочется сказать: «А ты сам кто?»» — Разговор с Олегом Воскобойниковым

-

«Угодить Шостаковичем всем невозможно. Шостакович у каждого свой» — Разговор с Алексеем Учителем

-

«Мне теперь не суждено к нему вернуться...» — Разговор с Александром Сокуровым

-

«Вся история в XX веке проходила перед камерой» — Разговор с Валери Познер

-

«Не думаю, что препятствия делают фильм лучше» — Разговор с Анной Кузнецовой