Великая иллюзия

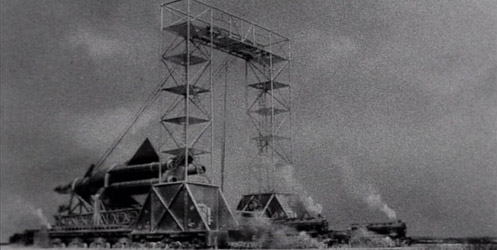

Чем хуже дела государства — тем фантастичнее становятся легенды о его былых победах. Чтобы возбудить любовь населения к своему правительству, старых мифов уже не хватает, и время свершения небывалых подвигов отодвигается в столь легендарные дали, что население принуждают праздновать события, о которых оно понятия не имеет — Куликовскую битву или изгнание из Москвы «польских оккупантов». Заказ на создание патриотичных легенд спущен и российским кинематографистам — он воплощается в форме разнообразных «блокбастеров». Поразительно, однако, что самый фантастический национальный миф, который можно изобрести — о том, что советские астронавты побывали на Луне аж в 1938-м году, вот только мир об этом не узнал, — воплощён вроде бы самыми скромными постановочными средствами, да и снят не в столице, а как бы «в провинции», на Свердловской киностудии.

На лицевой стороне глянцевой листовки, зазывающей на фильм «Первые на Луне» (р. Алексей Федорченко, Россия, 2005), его жанр обозначен так, что без длительных тренировок и не выговоришь — «постмодернистская мистификация». На обороте её размещены восторженные отзывы о ленте: «Свежее и удачное продолжение славных традиций великого вудиалленовского «Зелига», желчных научных фантазмов Евгения Юфита и развесёлых розыгрышей Сергея Курёхина типа «Ленин-гриб»» (Антон Мазуров Ytro.ru); «К этой грандиозной афёре хочется привинтить какое-нибудь слово, вмещающее разом обиду (обманули!) и восторг (но как!). Так вот, слово будет простое: что всё это именно что круто» (Кирилл Алёхин Ytro.ru). Язык-то каков у «племени младого, незнакомого» — «что всё это именно что»… К афёре же собираются… «привинтить», да не что нибудь, а… слово! Тексты нечитающего человека порой напоминают смелые опыты литераторов-сюрреалистов.

Молодые критики встраивают ленту Федорченко в близкий им ряд: проще воспринять её как весёлый «стёб», разыгранный с серьёзной миной — на то он и стёб. Но… что «развесёлого» в этом сосредоточенном и патетичном повествовании? … И чем он похож на фильмы Юфита? Тем, что в нём тоже изображены научные эксперименты? …

Для Федорченко это — невероятно важно. Он — экстраверт и как бы открыт всем ветрам времени. Его лента поражает даже не фабулой — а тонкостью, с которой каждый фрагмент действия передаёт не просто историческое время, но те его тончайшие градации, которые вполне внятны современнику, да и просто — советскому человеку. Ведь каждое десятилетие имеет свои цвета, запахи, оттенки, и между его началом и завершением — историческая пропасть. Это в «сериале» достаточно повесить в интерьере багровый кумач с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и всем статисткам повязать на головы чистенькие красные косынки, чтобы заявить, что на дворе — некая «советская власть».

Мастеров французской «новой волны» называли «детьми синематек». Федорченко им — прямая родня: архив родной Свердловской студии усвоен им назубок, и кажется, что вдоль стеллажей её фильмохранилища он может ходить с закрытыми глазами — наощупь находя нужный ему обрезок плёнки. Кажется, что и сам он — из «докомпьютерной» эры, и само кино знает наощупь — вполне буквально. Магнат ТВ Константин Эрнст — человек, чужой в кинопроизводстве и чуждый ему, — позволяет себе высокомерно издеваться над сакральными для кинематографиста материями: «…чёрно-белые, засиженные мухами плёнки ничего, кроме раздражения, у зрителя не вызывают» (Цит. по: «Сеанс», № 25/26, с. 292). * Федорченко так не скажет. Плёнка для него — живое и дышащее существо, и каждая царапинка на целлулоидной ленте, тысячи раз прокрученной на старом добром монтажном столе туда-сюда, руками и ногами (стол-то — «педальный») — ему знакома и дорога.

Если руку Юфита можно узнать и по одному его кадру, то в фильме Федорченко — автор словно остаётся в тени. История «Первого полёта на Луну» собрана как бы из того, что удалось наскрести по архивным сусекам — кажется, что кадры «склеены» самым простодушным образом, и автор вроде бы лишь поясняет, на манер теледиктора, кто появляется на экране. Снимая «под документ», Федорченко имитирует не своевольный «поток жизни», а нормативную эстетику официозных киножурналов, просветительских, инструктивных и прочих прикладных съёмок «для служебного пользования». Методом инсценирования он воспроизводит ту же… инсценировку, создавая своеобразную «имитацию имитации». Ясно, что самым «похожим» на образцы экранной казёнщины будет стандартное изображение со стёртым авторским началом. Федорченко это не беспокоит — он и добивается иллюзии этой предельной безличности. «Моей трактовки событий здесь нет, — как бы заранее заявляет скромный автор, — но… есть вещи выше самовыражения, например — уютное стрекотание плёнки в лентопротяжном механизме проекционного аппарата. В нём одном — бездна завораживающей поэзии». В экспериментальном кино автор заявляет о себе в самых вызывающих формах, но ленту Федорченко можно назвать поэмой безличности.

Он создаёт воистину монументальный образ унифицированной эстетики — учитывая, что и в казённом кино кадры парада отличались от кадров «культурфильма», руководство было положено снимать так, а простых граждан — этак, и в разные годы советской власти эти нормативы менялись. Поразительно, что в стилизациях Федорченко бережно воспроизведены эти вроде бы не столь важные и мало кому сегодня интересные оттенки интонаций. Его фильм строится вроде бы на одном сильном приёме — но это многообразие тонов наполняет его художественным объёмом.

Каждый кадр ленты словно снят камерой того времени, о котором идёт речь — получается, что фильм снят десятком кинокамер. Сочинена «биография» каждого «кинодокумента» — искусная имитация дефектов плёнки (или, наоборот, их демонстративное отсутствие) словно подсказывает, как их снимали и даже где хранили. Федорченко любовно воспроизводит заставки киножурналов и шрифт старых титров… Фактура изображения имеет здесь массу внешних градаций, но «сверхкачество» кадров Федорченко — в том, что они зримо передают тонкие градации исторического времени.

Так, в кадры секретных испытаний середины 30-х «попали» невозмутимые нацистские офицеры — вольготно, как у себя дома, расположившиеся на советских полигонах. Герои фильма, просматривая давнюю «служебную» плёнку, всё дивятся за кадром: откуда здесь гитлеровцы? В голове, мол, не укладывается. Поток публикаций о советско-германских связях явно прошелестел мимо наших энтузиастов покорения космоса, а до книжек по истории у них, как водится, всё руки не доходят — да и удобнее жить с мифами, чем с книжками. Всё невдомёк им, что «Великая дружба» братских режимов началась задолго до «пакта Молотова-Риббентропа» (вряд ли им тоже известного), и в страну социализма нацисты пожаловали здесь «по обмену опытом» — явно не в первый и не в последний раз. Столь же тонкое попадание в нерв социального времени — в кадрах, где на арене послевоенного цирка разыгрывается «патриотический» аттракцион, перепевающий мотивы фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Ясно, что на дворе — бушует «борьба с космополитизмом», и есть спрос на великодержавную пропаганду русского духа и бряцание русским оружием.

Смотря ленту Федорченко, можно, конечно, припомнить и «Зелиг», но всё же… «Дочь моя, ты не могла найти кого-нибудь поближе?» — изумлялся падре в фильме Пьетро Джерми, когда его героиня, глотая слёзы, сообщала на исповеди, из каких краёв её соблазнитель. Фильм Федорченко открывается потоком стилизованной «хроники» — и сразу вспоминаются такие вроде бы разные ленты, как «Гражданин Кейн» (р. Орсон Уэллс, США, 1941) и «Человек из мрамора» (р. Анджей Вайда, Польша, 1976). Казённые портреты героев рисует в них официальная кинохроника — плоская, трескучая, с наглым напором провозглашающая пропагандистские штампы и вопиющие банальности. Она здесь — язык лжи и её синоним, орудие в руках власти и враг истины. Самоуверенное пустозвонство воздвигает социальные мифы, угодные режиму — Уэллс и Вайда с ходу отметают их, «расчищая место» для своего, истинного изображения «жизни и судьбы» американского миллионера Чарльза Фостера Кейна или польского каменщика Матеуша Биркута. Из близкого ряда — страшный фильм «Серп и молот» (р. Сергей Ливнев, Россия, 1994), в ткань которого тоже вживлена блестящая пародия на официозную хронику. Бодрая бездумность её — оттеняет метафизическую жуть истории о том, как сталинские живодёры от науки во имя чего-то там возвышенного нежную девушку «переделали» в… ражего парня.

Но в ленте вроде бы нет этого контраста мифа и реальности. Личная — авторская, пронзительно-субъективная и потому художественно «истинная», — версия судьбы героев тоже вроде бы отсутствует. История полёта на Луну, свершённого в «героическом 1937-м», рассказана как бы сплошь искусственным языком замшелых киноклише. Может показаться, что Федорченко создавал грандиозный гротеск, российский аналог недооценённому шедевру «Звёздный десант» (р. Пауль Верхувен, США, 1997), где «космический» антураж использован для анализа механизмов тотальной пропаганды и зарождения в обществе бациллы фашизоидности.

Но… одни видят в ленте Федорченко «развесёлый розыгрыш», а другие патетически возглашают о том, что она «является «песнью во славу». Во славу наших с вами отцов и дедов, мечте которых были по плечу и космос, и вся Вселенная» (Ежемесячная газета «НИКА», Сентябрь-октябрь 2005, № 28., с. 2). С подобным патриотическим прочтением фильма согласен и сам автор, уверенно заявляющий: «Я снимал фильм про Поколение Титанов» (Там же).

Но мощный стилевой приём бывает «умнее» автора, а его талант «подправляет» умозрительные намерения. Само ускоренное, как при «старой» проекции, движение героев в кадрах рождает образ Театра Марионеток, а не величественного Времени Титанов — тем более, что в ленте есть выступление Ансамбля лилипутов, а одним из героев-астронавтов является крошечный Миша Рощин, «Человек-ядро» из провинциального цирка. Герои фильма подконтрольны чекистам, тайно снимающим на «узкую» плёнку каждый их шаг. Интересно, что именно эти подсмотренные кадры «частной жизни» как бы «вываливаются» из структуры фильма. Их снимала якобы портативная камера, но на экране — предстают эффектные изображения, снятые излюбленным авангардистами «широкоугольником». Увиденные короткофокусным объективом, строения «сталинского ампира» кажутся циклопическими сооружениями, а площади российских городов — бескрайними и пустынными. Людские фигурки так же затеряны в этих пространствах — как одинокие, отбрасывающие длинные тени персонажи «метафизических» полотен Джорджо Де Кирико. Кажется, что сам «рыбий глаз» здесь — не технического, а вполне «органического» происхождения. Это — глаз незримого чудовища, дышащего за кадром, воплощение зловещей, незримой и анонимной силы. Само изображение говорит, что механизм слежки и контроля за личностью в России никогда не умирал и умирать не собирается, и в этой его неистребимости заключено что-то метафизическое, как в живописи Кирико. Сам воздух неволи выражен в фильме столь ощутимо, что от одного вида грубо выбритого арестантского черепа или кадров «трудового перевоспитания» душевнобольных мороз по коже идёт. Какой тут «постмодернизм» и «игры» с материалом! Это — Россия и это — реальность. Чем дольше смотришь ленту Федорченко — тем больше удивляешься не её артистизму, а тому, что тоталитарный монстр доселе не отпускает сознание и самых «новых» российских кинематографистов (посмотрите хотя бы — «Последний поезд» Алексея Германа-младшего,»4” Ильи Хржановского, «Пыль» Сергея Лобана…).

В фильме Федорченко показано столько гнетущего, что патриотический пафос автора может удивить. Но он понятен: когда автор говорит, что снимал ленту «про то, как государство ломает своих лучших сыновей и дочерей» (Там же) — ясно, что он снимает горькую вариацию на темы сказа Николая Лескова «Левша», где мастера-умельца, прославившегося за океаном, вконец изводят на Родине. В фильме есть и прямая «отсылка» к Лескову: Фёдор Фёдорович Супрун, Генеральный конструктор первой советской ракеты, призван в секретную лабораторию именно с… Тульского оружейного завода, да и сам он родом из Тулы. Концепция Федорченко проста и, в общем, лестна для патриотического сознания: народ у нас героический, вот только с начальством ему не везёт. Неловко уже повторять, что начальство не с неба свалилось, и что одна утешительная мифология ничуть не лучше другой, однако… образность фильма переводит ощущение от него в иной смысловой регистр.

Чем дальше, тем больше лента Федорченко начинает напоминать фильм «Блоу-ап» (р. Микельанджело Антониони, Англия, 1967) сквозной смысловой мотив которого — изображение руки с пистолетом, при сильном фотоувеличении проступающее сквозь рябь листвы парка. Так и здесь: кинематографическая ткань ленты начинает тревожно вибрировать — посылая нам сигналы тревоги, источая горькое знание или бытийные загадки.

Нынешние поклонники «постмодернистских» выкрутасов давненько, верно, не брали в руки книжек — иначе вспомнили бы главного «постмодернистского мистификатора» — Хорхе Луиса Борхеса. Истории своих придуманных героев, вымышленных миров или пересказы несуществующих книг он невозмутимо оснащал педантичными ссылками на столь же мифические источники — с подробнейшими, однако, указаниями, где и как их следует разыскивать. Но Борхес вспоминается не только поэтому — его как бы академически сухое, «нейтральное» письмо выражало самые пристрастные эмоции, а скрытая ирония разила бритвой. Вот, изложив историческую концепцию некоего беглеца из «Третьего Рейха», он как бы вскользь замечает: «В это обоснованное утверждение внёс решительный корректив Мартин Хайдеггер, показавший с помощью фотокопий газетных цитат, что современный руководитель государства отнюдь не анонимный статист, а главное действующее лицо, режиссёр, пляшущий Давид, который воплощает драму своего народа, прибегая к сценической помпезности и, понятно, к гиперболам ораторского искусства». ** Невероятно комично, когда бесноватый Адольф — из брезгливости даже не названный здесь по имени, — уподобляется… «пляшущему Давиду». Интеллектуал Хайдеггер, служивший Рейху отнюдь не из-под палки, вызывает у Борхеса презрение, внешне как бы не выраженное — убийственна сама картина того, как мэтр экзистенциализма глубокомысленно копается в передовицих нацистских газетёнок.

В кинорассказе о первых космолётчиках есть та же язвительная ирония, и вроде бы неясно, откуда ей взяться — столь иллюзорно «совпадение» изображения с архивными кадрами. Так, безотчётно улыбаешься, когда видишь «служебный» ролик НКВД о новейших приёмах слежки за гражданами — и не сразу отмечаешь, что его кадры подкрашены бравурной мелодией духового оркестра, переводящей их в этакий мажорный образ счастливой жизни «под колпаком». Иные перлы здесь достойны Свифта. Вот отслеживают каждый шаг «кандидатов на Луну», и время от времени за кадром объявляется: «Объект наблюдения — Иван Харламов» — и так далее, по именам героев. Когда о красавице Наденьке говорится буквально следующее: «Объект наблюдения — Надежда Светлая», — вздрагиваешь от «второго», метафорического смысла этой фразы.

Ирония сегодня — редкая гостья на российских экранах, за неё часто принимают грубый и бессмысленный «стёб». Ирония Федорченко, мягко обволакивающая повествование, вовсе не разрушительна. Ткань его ленты тонко вибрирует оттенками иронических интонаций, и преобладает здесь — ирония… возвышенная и какая-то деликатная. Вот рассказан цирковой анекдот — лилипут Мишка Рощин, напившись, выпустил из клетки хищников и гарцевал на льве. Можно, конечно, посмеяться — но… какова картина: это же — Геракл, эпический герой, он укрощает львов и раздирает им пасти.

А какой же эпос без великана? И в фильме появляется соратник героического лилипута, неимоверной мощи кузнец Пименов, совершающий какие-то сказочные производственные подвиги. От заводского пресса его оттаскивают чуть ли не силой — дай, мол, другим показать, на что они способны. Сколько уже смеялись под подвигами ударников, да и в самих этих кадрах легко увидеть пародию на фильм Дзиги Вертова «Энтузиазм» (1930). Но пародия эта какая-то… уважительная. Фигуры циркача и кузнеца выглядят гротескно, но это — редкий пример «положительного гротеска». Привычная казённая формула: «Весь советский народ, от мала до велика…», — словно воплощена в них наглядно, и не только не осмеяна, но как бы возвращена к своему истоку, изначальному пафосу энтузиазма и героизма. Словом, как сказал Станислав Ежи Лец, «Ирония восстанавливает то, что разрушил пафос».

Девиз и пароль 30-х годов, песенная строка, — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!», — тоже возвращена здесь к своему буквальному смыслу. В образах космолётчиков проступают черты фольклорных героев: трогательный Миша — сказочный гном (не случайно снятый в фильме ансамбль лилипутов из города Ульяновска репетирует сцену из «Белоснежки» Уолта Диснея), силач Пименов — великан, ворочающий горами.

Российское кино вновь насаждает истеричное почвенничество: снимаются «блокбастеры», даже анимационные, про каких-то витязей. «Чудо-богатыри» Федорченко, однако, вырастают из самых разных слоёв общечеловеческой мифологии. Так, Надя Светлая, словно сошедшая с холста Александра Самохвалова (репродукция «Девушки в футболке», кстати, висит в её комнате общежития), — не только «комсомольская богиня», но — и богиня… охоты. Она лихо прицеливается из винтовки, а в одном из кадров за спиной этой победоносной девушки со значением возвышается гипсовая парковая скульптура — олень с ветвистыми рогами.

Фигура единственного астролётчика из легендарной команды, «разысканного» съёмочной группой, тонко введена в ряд самых причудливых ассоциаций. Фаттахов Ханиф Иванович — седобородый, крепкий, с живыми молодыми глазами, — мастерит диковинные муляжи гигантских насекомых для Зоологического музея в Петербурге и рассказывает, что же случилось с ребятами, которых готовили к полёту. Ханиф Иванович, конечно — хитроумный Улисс. Он — бродяга (бывший казанский беспризорник), и он — «переплыл море», попросту говоря — проплыл в юности «от Ленинграда до Крондштадта в ледяной воде», что и удостоверено старой кинохроникой. Экзотичная атмосфера его мастерской делает его похожим на волшебника из восточной сказки, а то, что он повествует о легендарных деяниях, навевает ассоциации со сладкоголосой Шахразадой. Миф о «Поколении Титанов», увлекающий Федорченко, выглядит здесь обаятельным и… двусмысленным: сам образ этого рассказчика невольно ставит его под сомнение — мало ли что напоёт Шахразада.

«Постмодернизм» играет со стереотипами именно культурного сознания — а сквозь повествование Федорченко проступают слои самой глубинной общечеловеческой мифологии. Как не вспомнить здесь стихии джойсовского «Улисса», где сквозь образы дублинцев «прорастают» черты их мифологических «двойников», и каждый представитель рода человечества оказывается не менее значителен, чем легендарные герои древности. Потому так легко назвать «Одиссеей» странствия Ивана Харламова, на пути к неласковым родным пенатам давшего крюк через Луну.

Мифологический подтекст ленты сделал обличение сталинизма даже более тотальным, чем если бы изображались сплошь частные судьбы. Репрессивный аппарат перемалывает здесь в прах не только живых персонажей, но как бы воплощённых… эпических героев и вместе с ними — саму память человечества. Не случайно возникают кадры разверстых пылающих печей, куда, как в топку, деловитые НКВДшники швыряют рулоны архивной киноплёнки. Работники «органов» здесь — какие-то враги рода человеческого. И выглядят-то не как люди — когда они появляются в комнате общежития, чтобы отравить газами бедную Надежду, на экране возникают какие-то искажённые морды в противогазах, напоминающие гигантские головы тех мохнатых жуков, что мастерит Ханиф.

Так, кстати, и смонтировано у Федорченко, а в другом эпизоде его ленты механическое нутро такого «жука», где ритмично движутся внутренности-железки, сопоставлено с гигантским чревом того… завода, где совершает свои рекорды ударник Пименов. Выходит, что заводской цех «помещается» в… животе муляжного жука! Монтаж этого фильма — особая тема, и вообще — достоин того, чтобы его «проходили» в киношколах. «Но страха не было… Внутри всё кипело», — задумчиво вспоминает оставшийся в живых астролётчик. Память коварна — о своём страхе в комнате общежития тихо прошелестела «комсомольская богиня», общая любимица Надя Светлая, и это тайное признание бесстрастно фиксирует камера незримого соглядатая… А в общем — на открытых лицах испытателей трудно уловить даже тень страха или страдания. Искренний ужас и даже некий немой вопрос плёнка фиксирует здесь единственно в глазах подопытной обезьянки Дуськи. Смотря картину Федорченко, мы вроде бы узнаём о её героях только то, что сказали о них пристрастные, фальшивые и фальсифицированные документы. Автор не ставил целью поведать нам некую открывшуюся правду о них — он как бы заставляет нас, склонив головы, постоять возле вавилонов плёнки, похоронивших знание о погибших героях.