В сторону тени

«Петербургские улицы обладают одним несомненным свойством: превращают в тени прохожих»

Андрей Белый, «Петербург»

СЕАНС — 3

Недавно — вновь именно отмечали круглые даты, запоздало чествуя не поэтов, а — мучеников режима. Неистребима пошлость! Мы так зачумлены «идейным содержанием», что властителями дум наших всегда были литераторы, а из художников — разве что передвижники, и то опять же за литературность обличительных сюжетов. Что и говорить об операторах, неизвестных напрочь! Нет чтобы вспомнить о 90-летии со дня рождения А. Москвина… Юбилей А. Москвина не замечен и кинематографистами, а эта фигура для нас не менее значима, чем для американцев — Д.У. Гриффит.

Молчком, без шумливых манифестов, создал иную модель реальности.

В настоящем кино трудно отделить операторское мастерство от режиссуры: изобразительность А. Москвина разберем в сплаве с усилиями славных ФЭКСов — Фабрики Эксцентрического Актера, рожденной в 1922-м году Г. Козинцевым, Г. Крыжицким, Л. Траубергом, С. Юткевичем. Мир 20-х годов — славил авантюрные профессии детектива, журналиста, путешественника, наугад метящие городского романтика — броуновскую молекулу в толчее редакции, ипподромов, ресторанчиков. Эстетизировался — демократизм энергичного прагматика, чьи просторные ворсистые костюмы с молниями, ремешками, накладными карманами — равно практичны для ерзанья на редакционном подоконнике, уличной драки, африканского сафари, свидания со стриженой спортивной подругой, возбуждающе овеянной сизобензинным шлейфом, туго реющим за серебряной торпедой ее гоночного авто.

Романтичный рационалист — миф 20-х, но черты этого «американизированного» людского типа — не только в лихих репортерах ленты «Месс Менд», легконогом «человеке с киноаппаратом», Остапе Бендере, но явны — и в реальных персонах. Снимки их не только стилизованы под этот популярный образ — рентгеном высвечивают действительный ген свободы в крови Кулешова, любовно, как женщину, кожаными ляжками стиснувшего мотоциклетку, веселых Стенбергов, словно соскочивших со своих же плакатов, чтобы, как их плоско-угловатые разноцветные человечки, отбить чечетку под негритянский джаз-банд, актеров В. Мейерхольда, будь то смешливый живчик Ильинский или астрально-запредельный Гарин — людей безымянных и именитых Творцы культуры 20-х — словно вывелись из ее же колб; и в жизни — ветреные, чуть лабораторные дети хрупких свобод.

Париж взрывался, ракетой взмывал в небо и угасал падающими звездами.

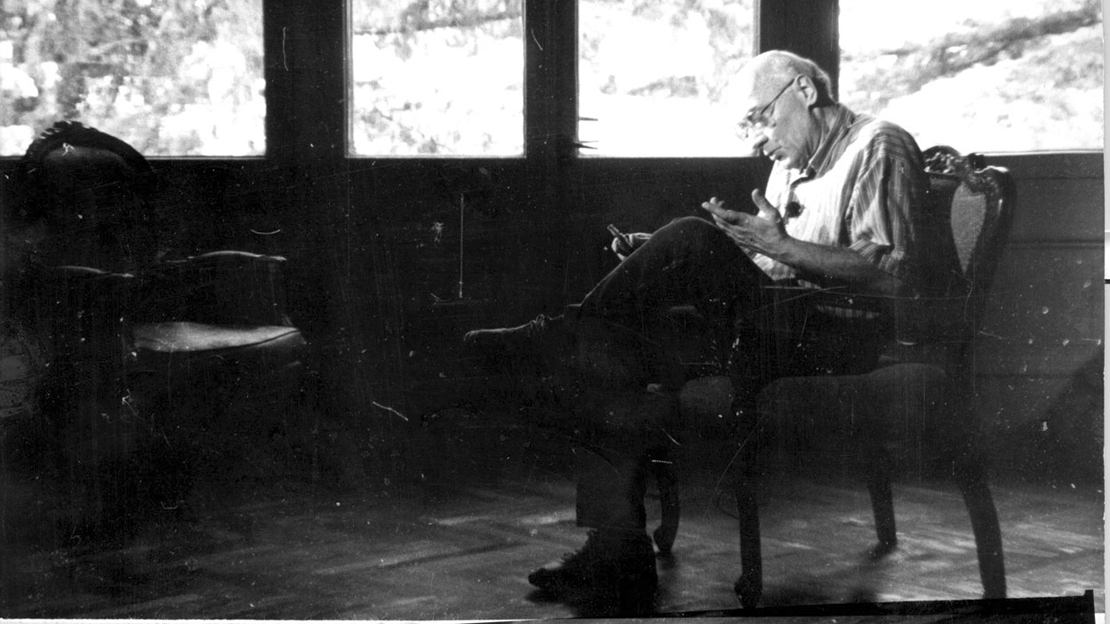

И внешне — он легко продолжает ряд изображений Д. Шостаковича, И. Ильфа, В. Фогеля… Андрей Москвин с его тонким нервным лицом, круглыми очечками, легендарной невозмутимостью — само воплощение подтянутого, деловитого, скептичного интеллигента 20-х. Но парадокс этой фигуры — в разительном контрасте видимости и сути. Если, скажем, «человек с киноаппаратом», лирический герой Д. Вертова — и должен был воспевать завораживающие ритмы грохочущего города, то А. Москвин, тоже инженер точных наук, а не анархиствующий по кабакам «служитель муз» — молчком, без шумливых манифестов, создал иную модель реальности.

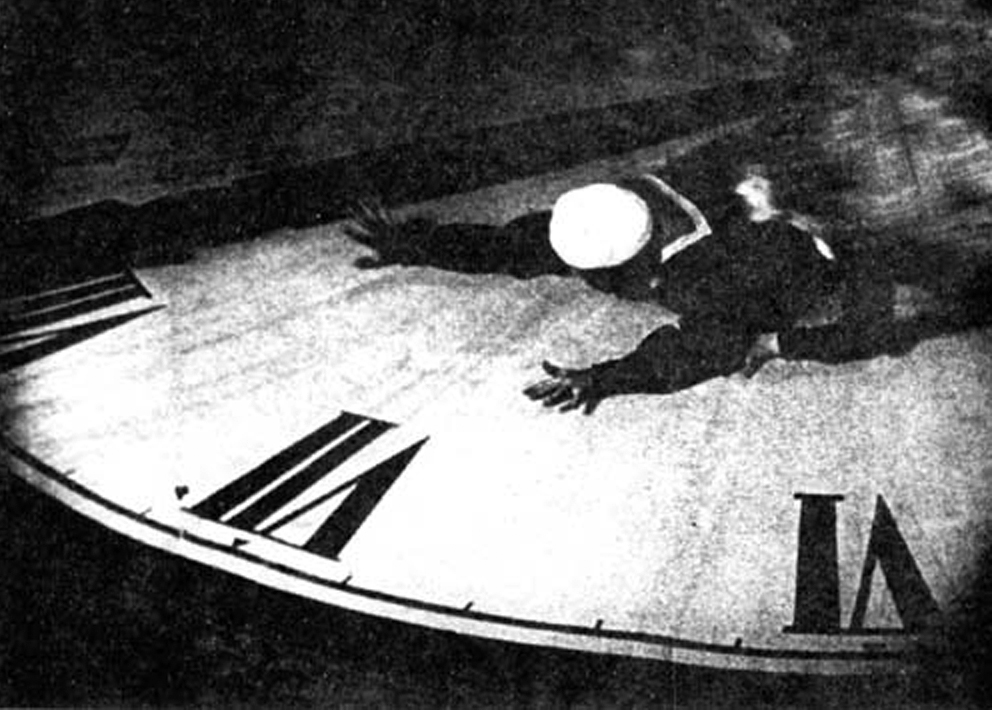

…Закружились кадры «Чертова колеса», возгоняя сладостный морок воспаленного веселья в ленинградском Народном Доме с его умопомрачительными полетами на американских горах в ночное небо, когда под визг и уханье раскачивается дальний пригород, пришпоренный заводской гарью, когда под тобой, над толпой в струях дыма (дешевых папирос? колдовского тумана?) кружится на проволоке легкая фигурка акробатки, когда хохочет, доверчиво прижимается теплым плечом, остро взглядывает из-под темной челки приблудившаяся девочка — дитя ленинградских вечеров, когда огни Нардома сливаются в слепящую пелену, а разогнавшиеся в хороводе строгие трубы заводов обратят закатную полоску в багровый пунктир. Грянет фейерверк, полетят в бездонность огненные письмена — «…ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН…» — когда, распадаясь, золотым дождем они прольются на распаленную пивом, давкой, сверканием толпу, ощутишь пожатие влажно-горячей ладони, в придвинувшихся зрачках с шипением проскользят отблески призывных букв «В Е-Д-И-Н-Е-Н-И-И — С-И-Л-А…» Канальски обворожительная, захлебывающаяся винными парами, припахивающая дешевой пудрой, гарью, горячим потом волшебная гибельная ночь, созданная здесь А. Москвиным — возможно, отозвалась в стихах «Народный Дом» и «Цирк», где Н. Заболоцкий упоен угаром городских развлечений: «И жизнь трещала, как корыто. Летая книзу головой» Сияющая, несущаяся круговерть — каток в фильме «СВД». Гирлянда сцепившихся фигур несется, снежно пыля, по зеркально сверкающему кругу — лица окутаны морозным паром, свежа кожа женских щек, таинственны зрачки… Изображение дробилось, множилось, отражалось — и в их темной глубине, и в гранях кристалликов льдистого калейдоскопа «Механик, фокус!» — надрывался зал. А на экране неслись кадры «Нового Вавилона» В пьяном мареве — веселился, в канкане взметывал юбки Париж. Мерцающе переливались шелка, обтягивающие плечи, спины, бедра — мелькающие, безумно снующие. Маслянистым бликом прочерчивал толпу цилиндр хищного распорядителя свистопляски — жирногубого Хозяина, светлая точка его глаза-буравчика пропарывала в густо пропревшем воздухе сверкающий, тающий в толчее след. Париж взрывался, ракетой взмывал в небо и угасал падающими звездами. Под шипение этих скользящих огарков — из тьмы проступали силуэты молчаливых всадников с пиками. Они надвигались, за ними посверкивали зарницы.

Пятна стронулись с места и пошли описывать световые траектории — кадр обрел выразительность станкового полотна в полном соответствии с воззрениями на кино Ю. Тынянова, «крестного отца» ФЭКСов и сценариста их фильмов «Шинель» и «СВД». Сущностью киноизображения он полагал его плоскостность и абстрактность — выпуклые стены домов и выпуклые человеческие лица«, да еще сменяющиеся в монтаже, приводили его в ужас. Но именно «выпуклость», сверхреальность экранного мира считались завоеванием советского авангарда — кожаный «человек с киноаппаратом» снимал жизнь без романтических покровов и дымок. Перепивчато-мягкая дымка, с прихотливой капризностью окутывающая фигуры и вещи — повсеместно считалась реакционной как дефект видения, помеха зрению, злонамеренная маскировка наждачной шероховатости фактур. Символ визуальности кино 20-х — трезвый контур фотографии натурных сцен Тиссэ, выразившего именно «выпуклую» сферичность гулких пространств нового эпоса.

Свет и тень равноправны в тыняновской концепции кинозрелища — ФЭКСы явили ее пластически.

ФЭКСы реабилитировали дымку. В их фильмах — симфония дождей, метелей, туманов. Не контур, а блик царит в кадрах. У Эйзенштейна цилиндр буржуа словно обведен твердым контуром вещи как таковой — у ФЭКСов его шелковистая поверхность волшебно рассеивает падающий свет и сама кажется светящейся. Свет здесь — словно растворяет жизненную материю. Тени движутся в пучках света. Полосы его — сабельно скрещиваются, рождая причудливые фигуры — непрочные, тающие. Длинные тени змеятся по голым стенам. Черная ночь смотрит глазами газовых фонарей. Снежный вихрь останавливает вращение перед хлопающей дверью придорожного трактира, снежинки, стремительно снижаясь, образуют фигуру изящного авантюриста Медокса с лицом снежной куклы и хитрым, скользящим вниз профилем — он шагнет за порог, и в уюте трактирных номеров закружится смерч интриги — то чертово колесо, что отбросит одних в склепы сырых казематов, других — в придорожные канавы, третьих — шваркнет лицом в кашу из крови и снега.

Смена «освещений одноцветного материала по Ю. Тынянову — «из главных стилевых средств» кино. Чтобы резче выразиться, свет должен окружить себя тенью — отсюда и требование одноцветности. Свет и тень равноправны в тыняновской концепции кинозрелища — ФЭКСы явили ее пластически.

Тени фигур — даже главенствуют у них над живыми» героями. Пляшет шпана в притоне («Чертово колесо») — косматая тень толпы колышется, словно размазанная по стене. Грабят бедного Акакия Акакиевича — клинкообразные тени чертят угловатый узор на снегу. Хохластый горбатик с длинным чубуком, взгромоздившийся на шаткий стульчик, застыл носатым сфинксом, глядя, как на кривом выступе стенки прыгают, раскручиваются винтообразные тени танцующих («СВД»).

«Живые» герои ФЭКСов тоже уподоблены теням. Слепящие в ночи окошки — словно рамочки для профильных, будто вырезанных из черной бумаги портретов шушукающихся на их фоне персонажей («Шинель»). Полк карателей («СВД») — вертикальные тени, поднявшиеся над снегами на роковом рассвете. Не всадники — тени идут на веселящийся Париж («Новый Вавилон»).

Деловитый молчун, аккуратист-педант, поглощенный линзочками и окулярами.

Это тождество распространяется и на смысл образов. Позы эстрадника в «Чертовом колесе» изломаны, тело словно очерчено угловатой линией. Он — человек с плаката, тень плоского изображения. Акакий Акакиевич живет среди фантомов, общаясь с тенями сознания: видение бала, куда прискользил он в карете-призраке, тает с рассветом; новая шинель превращается в нежную, дебелую, поящую огненным чаем женушку, привидевшееся в бреду. Значительное лицо корчит рожи. Медокс в «СВД» — человек из метели. Он — жулик? шулер? агент? В одном из кадров над головой хитрого Медокса плывут сизые табачные колечки. Он — бесплотен и неуловим, как этот дым: он — ноль, фикция.

В петербургской литературе — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Андрей Белый… — клубятся больные вопросы. Откуда здесь — катастрофизм мироощущения, отличный от ровного дыхания эпиков «московской» школы? Петербург — столица, вставшая на болоте. Отсюда — ощущение стабильности, пронизанной, подтачиваемой зыбкостью, тревожное чувство земли, уходящей из-под ног, чтобы растаять во влажном тумане. Отсюда — образ Петербурга как болевой точки страны, чутко резонирующей на позывы почвы к геологическим сдвигам.

«Петербургская» литература, предсказавшая революцию с точностью до… города, где она разразится, не пресеклась с 1917 годом. Но появление таких шедевров, как «Двенадцать» А. Блока, «Египетская марка» О. Мандельштама, «Епифанские шлюзы» А. Платонова, «Восковая персона» Ю. Тынянова, «Столбцы» Н. Заболоцкого, «Старуха» Д. Хармса… — не удивительно: литературе было что продолжать. Чудо же — явление Андрея Москвина, в «техническом» искусстве продлившего тревожную тему российских гуманитариев. Деловитый молчун, аккуратист-педант, поглощенный линзочками и окулярами — и внешне-то строгий инженер, а не расхристанная богема! — световыми нитями выткал на экране изысканный мир полуночно-романтичной, воспаленно-болезненной петербургской грезы. То был — гром средь ясного неба. Ведущей эстетике вполне отвечал С. Эйзенштейн — появление А. Москвина ошеломляло, как если бы на выставке конструкций А. Родченко возникли капризные изыски декадентов А. Бенуа или К. Сомова. Он — выразил прочно, казалось, забытое, изжитое и уж точно «несвоевременное». Когда тело культуры разрывали на ущербное «до» и победное «после» — он стал одним из тех животворных, восстанавливающих кровообращение капилляров, что позволяли срастись рассеченным «половинкам».

Зыбкость, прикидывающаяся надежностью, — центральный мотив ФЭКСов. Ваня Шорин, матрос с «Авроры» (!) — из мира уставных команд соскальзывает на «дно», в призрачные притоны ворья.

Акакий Акакиевич, слуга государства, затравленно озирается на строй сфинксов, белеющих в чернильной ночи. Пред меркнущим взором — обнажается гнилостность ниток, коими сметаны лоскутья империи.

Фильмы же ФЭКСов — о поражении, поругании восстания.

Декабрист Суханов («СВД»), рыцарь революции, обнаруживает подлую провокацию, творимую теми, кто, пряча стилеты в рукавах, воровски присвоил лозунги свободы и братства.

Луиза («Новый Вавилон») открывает в возлюбленном Жане, основательном, надежном «человеке из народа» — нравственную подлость, что приводит его к могильщикам Коммуны.

(И даже учительница из фильма «Одна!», идеалистически верящая в «прекрасную жизнь», никнет, попадая в эпицентр вредительства.)

Броня надежности — оборачивается зыбкостью, герою открывается теневая сторона жизни. Тени ФЭКСов — «просто» метафора жизненной изнанки? Не совсем.

Восстание как панацея от всех бед ставит в финале лент 20-х победоносную точку, либо отнесенное на неопределенное — но очень скорое! — будущее, посверкивает манящими зарницами.

Фильмы же ФЭКСов — о поражении, поругании восстания.

«Новый Вавилон» — топят в крови Коммуну. Роют могилы любимым.

«СВД» — картечь выкашивает мятежников. Воронье пирует на поле битвы.

«Шинель». Здесь — все позади: брожение умов, крики «К оружию!», допросы и виселицы. Черная ночь — над страной, спящей и тяжело всхлипывающей во сне. То — беспокойный сон после поражения, где, как у больного горячкой, противоестественно и мучительно сочетаются непереваренные сознанием детали ранящей яви.

Гоголевского Пискарева в грезе зовут на бал. Бал здесь — облако, сладкая дымка. И у ФЭКСов Акакий — в ситуации Золушки. Лошади храпят у дверей лачуги. Серебрится в ночи призрачная карета. Но бал, куда попадает Акакий, скользнув в ней по горбатому мостику, странен — помещение тесно, как канцелярия. Скопище людей. Гроздья голов. Почему-то спинки кроватей. Почему дамы сидят на канцелярских столах? Почему кто-то из чиновников и тут скрипит пером, а кто-то — играет на арфе? Почему — кто-то жонглирует бутылками, как на ярмарочной площади? Все сдвинуто с места. То — наждак для глаз, пытка расщепленностью. В грезе этой — нет грезы! Нет тени! Каждый предмет — реален, рельефен, то ли угловатый выступ канцелярского стола, то ли тупая округлость его ножки уперлись в грудь, так трудно дышать. Если реальность призрачна — то сон, как тень ее, обязан быть плотски ощутимым. Он здесь — тень жизни, заместившая собою самое жизнь

Личность, пережевывающая кляп, становится саморазрушающимся хранилищем психических комплексов и психологических травм.

То же ощущение спертого дыхания, стесненной груди возникает у Акакия, когда его распластанное на сбитых, потных, скрученных в жгуты простынях тело приплющит к засаленному матрасику туша привидевшегося в бреду, но более плотского, чем в яви, Значительного лица. Это ощущение невозможности расправить затекшее тело, вольно вздохнуть — расширено ФЭКСами до характеристики эпохи в фильме «Шинель».

Они — рисуют жизнь после битвы. Раны зализаны разбитой страной. Жизнь движется по инерции, но что-то драгоценное ушло из нее. Ершистые, задиристые ФЭКСы явно бессознательно для себя и тем неопровержимее — создали образ автоматичности жизни после краха надежд на перемены. Внешне — жизнь вогнана в колею. Мертвые похоронены — и молчат, опасные изолированы — и молчат, живые… доживают, как ФЭКСовский Акакий — и молчат: его рачьи глазки не различают ничего, кроме казенных бумаг.

Жизнь в такой стране — беспокойна, нервна, болезненна. Она — дурной сон. С одной стороны — сама страна ведет тайное существование: работают стукачи, палачи, тараканами шуршат предписания. С другой — личность, пережевывающая кляп, становится саморазрушающимся хранилищем психических комплексов и психологических травм. Вот что хранит тень! Вот — смысл «ночной» образности ФЭКСов.

Персонаж их идет по жизни, словно по корочке льда. Под ним — что-то враждебное, скрытое от глаз, но — окрашивающее все видимое вокруг. Изнанка — властно перекрашивает явь. Оттого — сумрачен мир ФЭКСов.

Эпопейное кино 20-х, посильно утилизованное властями — задохлось в безвоздушии.

А если герой ФЭКСов ненароком пробьет лед -из пробоины вырвется смерч теней! Они полезут наружу, обрастая мясом, они уже не будут тенями, ведь они — по эту сторону. Акакия Акакиевича будут заливать помоями. Закружится визгливый хоровод шлюх вокруг раненого декабриста. Шпана сожмет кольцо вокруг Вани Шорина. Берегись тени! Набухнув плотью, она несет смерть. А как иначе? Место ее — у ног человека. Распрямившись, набухающая грозной силой тень стремится изжить былую униженность, поменяться местами с человеком, да не просто положить его уже к своим ногам, а — вмять его в грязь, да посильнее. Оттого — такой разгул садистического глумления над личностью в кадрах ФЭКСов, где пируют победившие призраки, и неважно здесь, кто они — канцеляристы из «Шинели», шпана в «Чертовом колесе» или буржуа в «Новом Вавилоне». Здесь — совершенно не работают влиятельные в 20-х схемы вульгарного социологизма, расслаивающего общество по классам: двусмысленные персонажи ФЭКСов мечены скорее метафизическими параметрами.

Наша проклятая привычка упрощать мир до двуцветности, до убогих «да» или «нет» — и здесь может толкнуть к выводу, что ФЭКСы-де противостояли «прочему» авангарду. Тем более — драчливость 20-х, отягченная политизированием любой безделицы, рождала иллюзию: одно из направлений — «верное», другое, значит, лишнее, мутнящее картину, там скрыто вредное, в общем, «лучше бы его не было». Не виделось: диалог голосов — родовой знак органичной культурной структуры, где противоположны — полюса и противовесы целого. Введение одного мнения, гулко оглашающего пустоту над поверженным противником — рубит корни древа, обрекая его засохнуть. Реализм зачах по истреблении авангарда; эпопейное кино 20-х, посильно утилизованное властями — задохлось в безвоздушии.

Делает мир побед, сражений, государственного величия — неверным, двойственным, сомнительным.

В развитых сферах культур — контрастны ведущие голоса и образные миры. Как тень сопредельна свету — Э. Тиссэ и А. Москвин, конечно же, не противостояли, а дополняли друг друга, объективно стремясь сблизиться, чтобы выразить целостную модель бытия.

И встреча — состоялась: из нее родилось сооружение недостроенного собора — в фильме С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1946) натурные сцены снимал Э. Тиссэ, павильонные — А. Москвин. Судьба ленты известна — за нее С. Эйзенштейн заплатил преждевременной кончиной, и лишь дикой дремучестью власти объяснимо, что имя А. Москвина, его главного соратника по «крамоле», даже не упоминалось в проработках.

Новаторский структурный принцип, последовательно воплощенный в произведении, сплошь и рядом образует смыслы, до которых бедный автор не осмелился бы додуматься «сам по себе». Рафинированные, напоенные мировой культурой С. Эйзенштейн и А. Москвин не были восторженными дурачками, вполне «ведали, что творили» и, в конечном счете, страдали как бы «за дело». Блистательный же А. Медведкин был идейно правоверным, без этакой «интеллигентской гнильцы» — но талант неустанно подпихивал его под локоть, толкая к созданию, кажется, самых двусмысленных киноутопий 30-х годов. Пример еще разительнее — Александр Птушко, классик детского кино, никогда не ходивший в ниспровергателях. В фильме «Новый Гулливер» (1935) он «подправил» Д. Свифта куда как благонамеренно: пионер, попавший в Лилипутию, не только не изумляется маленьким человечкам, но занимается их назойливым политпросвещением и, в конце концов, поднимает на штурм королевского дворца «рабочий класс». Но вышло — обличение не Лиипутии, а настырного пионера с его «экспортом революции». Возвысясь над «победившим» народцем, он отцепляет с башни церковный колокол и, бренча им, как председательским колокольчиком, изрекает действительно гениальное, достойное пера Д. Свифта: «Митинг свободной Лилипутии объявляю открытым!» Но не может быть свободной Лилипутии, ибо она — Лилипутия. И не может быть величественной революции, ибо в Лилипутии в принципе не может быть величественного. Птушко захотел отменить смысл произведения Свифта, сохранив его структурный принцип… Но он-то и был смыслообразующим: разрушительная для ложных фетишей сатира Свифта словно сама собой выразилась даже здесь.

Надоело повторять, что нет пророка в своем отечестве — но что делать, если жизнь все вновь подтверждает это изречение?

Что и говорить об «Иване Грозном», творцы которого куда изощреннее простодушного А. Птушко! Озарение С. Эйзенштейна — приглашение сюда А. Москвина, чья стойкая репутация камерного мистика полностью, казалось, противоречила «большому стилю» державного эпоса.

Гигантские, самовластные тени А. Москвина заметались здесь не по слепым торцам петроградских стен, а — под Кремлевскими сводами. Маленькие фигурки принимают величавые позы у изножия своих искаженных, косматых, колеблющихся по стенам теней — нависая над героями, они словно управляют ими, как марионетками. Сверкание снегов и соборов, снятых Э. Тиссэ — оттенено призрачными, поглощающими тайну интерьерами А. Москвина, и этот структурный принцип словно сам по себе делает мир побед, сражений, государственного величия — неверным, двойственным, сомнительным, приподнимая изнанку — реальность заговоров и застенков.

Натуралистическое цветное кино — для Ю. Тынянова ересь, чудище. И в 40-х — упрямо-последовательный А. Москвин невозмутимо реализовал давно осмеянные и забытые кинообщественностью идеи завиральных 20-х. Пир опричников, первую свою цветовую сцену — он снял так, что и через четверть века великий А. Куросава, работая над «Додескаденом», назидательно показывал ее своим операторам японцы не могли понять, как это сделано…

В кровавом мареве взвинчивали себя истерическим переплясом не люди — чертики, нечисть взбесившиеся тени. То — опора державы Грозного, и остро ощущение, что величавый остов ее, как тонущий корабль, проламывающий вековые льды, неумолимо погружается в эти бескрайне расплескавшиеся кровавые нечистоты что вот-вот сомкнутся над ее золочеными маковками… Э. Тиссэ — выразил эпические пространства истории, А. Москвин — ее подсознание.

Чапаев — Андрей Москвин

Надоело повторять, что нет пророка в своем отечестве — но что делать, если жизнь все вновь подтверждает это изречение? Лирико-фантастическая транскрипция исторических фигур и событий, воплощенная А. Москвиным не получила, кажется, сколь-нибудь внятного развития на родине, зато… Нет попыток осмыслить влияние его на великие ленты европейских кинематографий — разумеется, часто неосознанное. Что такое, скажем, изображение «Пепла и алмаза» А. Вайды с его образом трагического рассвета, растворяющего фигуры обреченных историей «бывших»? Или — «Петля» Войцеха Хаса, где истинный герой — именно город-призрак, довлеющий над судьбами безвольных марионеток? Или — совсем уж разительный пример: «Казанова» Феллини. За тенью философствующего блудодея, угольным профилем этакого обиженного морского конька — не таится ли, подмигивая, корча нам рожи, вереница странных персонажей, рожденных эксцентричным молчуном с Петроградской? …