Умер Юрий Павлов

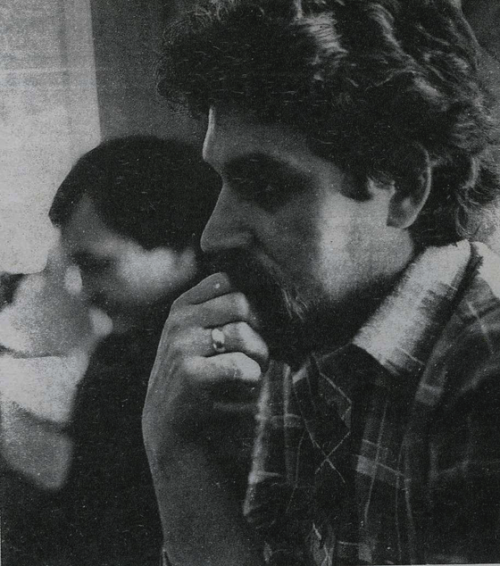

Юрий Павлов. Фотография из Сеанса №1.

Юра Павлов умер в Москве. Он давно жил в Москве, но вблизи Ленинградского вокзала, и не думаю, что случайно: он оставался ленинградским человеком, человеком ленинградского кино, которое за свои последние десятилетия многим ему обязано. Во всяком случае, Мастерская первого фильма, теперь уже легендарная, — это, конечно же, в первую очередь, ее худрук Алексей Юрьевич Герман, но это в такую же первую очередь и ее главный редактор Юрий Владимирович Павлов.

Первый мощный выплеск Мастерской — фильмы Алексея Балабанова, Игоря Алимпиева, Олега Ковалова, Сергея Попова, Олега Морозова и Андреаса Шмидта, Ирины Евтеевой, Розы Орынбасаровой и других — Павлов обеспечил своими трудами. Он увлеченно выращивал эти фильмы и этих авторов, тратил на них время, силы и себя, и преуменьшить его участие во всем лучшем, что дала Мастерская, никто, я думаю, не рискнет.

В маленькой комнатушке Мастерской на ленфильмовском четвертом этаже Юра Павлов, в то время для меня Юрий Владимирович, занимал кресло за столом прямо напротив двери. Павлов был моим первым поручением от журнала «Сеанс», а интервью с ним — моим первым в жизни журналистским делом. Интервью потом вышло в первом «Сеансе». Скверное интервью, с неправильной ловкостью переписанное (не Любой) по мотивам моей неумелой и наверняка еще более чудовищной авторской версии. Не слышно в нем голоса Юры, не осталось в тексте его способа говорить, а говорил он всегда с удовольствием и был в этом красив. В общем, не зря Ира Павлова дала мне за это интервью легкого пинка со страниц студийной многотиражки «Кадр». Мол, не использовал начинающий журналист всех сюжетных возможностей в том разговоре, не спровоцировал Павлова на откровения про Германа и все такое.

А за год до этого пинка, в сентябре 1989-го, я, получив в студийном кафе наставления от Любы, поднимался на четвертый этаж, считая ступеньки (интервью вышло под названием «Вверх по лестнице») и холодея изнутри. Там ведь еще и Алексей Юрьевич Герман может оказаться, он даже наверняка там. Вот войду я сейчас туда, он как взглянет на меня — и что я? Непонятно.

Когда я постучался и проскользнул внутрь, никакого Германа там, к счастью, не было. Герман в потертой летчицкой кожанке объявился примерно через полчаса нашего разговора и с порога сказал Павлову, глядя сквозь меня: «Так, мы тут сейчас посовещаемся, а молодой человек в коридоре подождет». Я пошел пятнами и бочком свалил в коридор. Герман был для меня великим, он был автором «Двадцати дней» и «Лапшина», и заслуги перед мировым искусством позволяли ему, конечно же, отправить не пойми кого с одного щелчка за дверь, но все ж было слегка обидно.

Совещание, к счастью, продлилось недолго, Герман отправился по другим делам, меня вернули из коридора, и мы с Павловым продолжили беседовать о дебютантах, о том, что все они ушиблены либо символятиной, либо сталинизмом, о планах Мастерской и ее первых результатах…

Боялся я Павлова, как вы понимаете, зря. Он меня не съел, даже не покусал. Ошибка думать, что в их семье все критические ножи, булавки и биты были сосредоточены исключительно в Ириных руках, — это не так. Павлов тоже умел быть язвительным, резким, нетерпимым, когда встречался с чем-то для себя неприемлемым. Но повод для нетерпимости должен был найтись серьезный — я таковым явно не был, и со мной Юра беседовал благодушно, подробно и на равных. Впрочем, у него тоже не каждый день, думаю, интервью брали.

А знакомство наше, которое со временем стало близким, не претендуя, однако, ни на дружбу, ни на приятельство, по-настоящему началось не с интервью, а с веселого зимнего выпивания молодых московских и питерских критиков в Репино под маркой выездного семинара. Союз кинематографистов в те годы еще позволял себе эти затратные советские штучки. Помню, как в угаре и чаду одного из семинарских занятий в чьем-то номере, куда все весело набились, раскрасневшийся Павлов, пританцовывая, напевал «мы парни бравые, бравые, бравые…».

Через какое-то время Юра стал режиссером и снял притчу «Сотворение Адама», на собственной авторской шкуре ощутив, что искушение начать жизнь в режиссерском искусстве именно с притчи — довольно велико, справиться с ним сложно, и зря он, наверное, в том нашем интервью был так строг к тем, кто в надежде на дебют забрасывал его редакторский стол притчеобразными проектами.

В его собственной притче к главному герою, научно-техническому работнику или кому-то в этом роде, спускался откуда-то с небес импозантный ангел и сбивал его с панталыку, расстраивал ему семейную жизнь. Но потом, кажется, выяснялось, что ангел не расстраивал, а перенастраивал: временно отнимая у героя любимую жену, помогал ему что-то важное прояснить в себе и в своем к ней чувстве.

На этом режиссер Павлов с притчами закончил и дальше если снимал истории про большие чувства («Дикарку» по Островскому в моем любимом Щелыкове, «Платки» по Залотухе в Павловом Посаде ), то предпочитал ходить к цели прямиком, не подмешивая к лирике мистику.

Была такая передача на ленинградском телевидении, называлась «Для тех, кто любит кино», отличное внятное название. Юра очень любил кино — восторженно, требовательно, по-разному, но сильно. Любил его смотреть, думать о нем и рассуждать, любил его делать. Мечтал, я знаю, перенести в новые времена сюжет гоголевского «Портрета», даже затевался по этому поводу с Михаилом Коновальчуком. Делился — в том числе, и со мной — уже придуманным для будущего фильма, я знакомил его со своими актерами…

Сторонним, не самым близким людям, вроде меня, Юра Павлов, любивший и умевший быть в центре внимания, открывался человеком, скорее, мягким, уж точно не железобетонным, а в самые последние свои годы открылся очень мужественным и очень сильным.

Глаза у Юры были грустные всегда.