Убежище

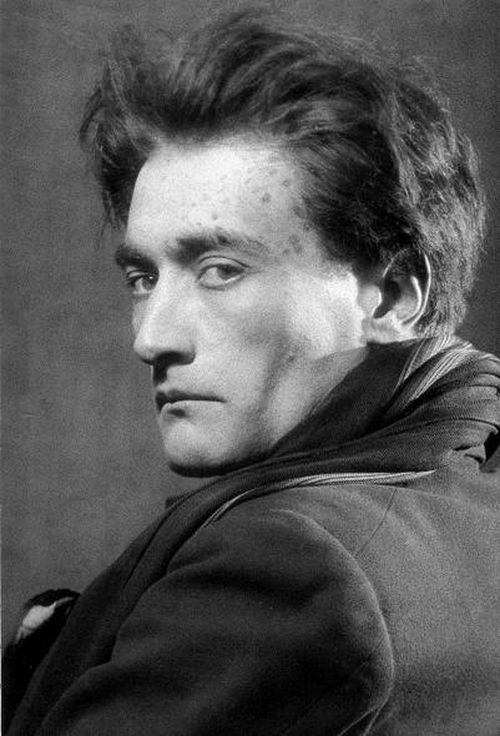

Кто же такой настоящий сумасшедший? Это человек, который предпочел сойти с ума, в том смысле, в котором общество понимает этот термин, чем изменить некой высшей идее человеческого предназначения. Поэтому общество приговаривает всех тех, от кого оно стремится избавиться, от кого оно защищает себя, ибо они отказываются стать его соучастниками во всевозможных актах предельной мерзости, в том числе и к удушению в своих психиатрических клиниках. Ибо сумасшедший — это также и человек, кого общество не желает слушать и хочет лишить возможности высказывать невыносимые истины.

Антонен Арто

А. Войцеховский. Профессор испытывает изобретенные им кормушки для белок (из серии Почтовые открытки)

Несмотря на славословие безумию в истории культуры- от Платона до Шекспира, — первая попытка философского оправдания одержимости или высокого безумия как неизбежного спутника гениальности происходит только в романтизме, на рубеже XVIII-XIX столетий. Именно с этого времени, начиная с эпохи романтизма, можно говорить, что любая «контркультура» создает cвою собственную философию и эстетику безумия, в своем роде «культ безумия», который противопоставляется господствующему status quo.

Но в XIX веке статус безумия остается по-прежнему негативным, заслуживающим не большего сочувствия, чем любая другая болезнь. Оправдание безумия романтиками осуществляется по преимуществу внутри романтизма и не затрагивает общество как таковое.

Судьба П.Я. Чаадаева — по своему духу антиромантика, религиозного рационалиста, человека, хоть и склонного к ипохондрии и депрессиям, но в формальном смысле достаточно «здорового», — весьма показательна.

Его объявление по высочайшему повелению сумасшедшим (текст указа имел откровенно саркастический и даже издевательский характер), с государственной точки зрения, будучи, несомненно, «мудрым», попадало в самое уязвимое место и выводило мыслителя из сферы собственно человеческого. Философ, будучи вполне светским человеком, более того, явно и страстно желавшим публичности и влияния на современников, переводится в разряд идиота, в том самом древнегреческом смысле, когда этим словом именовался человек, не участвовавший в общественной жизни. События осени 1836 года, как свидетельствуют современники, подействовали на Петра Яковлевича самым удручающим образом — его, обладающего сильным умом и редкой для русского внутренней дисциплиной, объявляют человеком, которого постигло «расстройство ума»:

Чаадаеву запрещено писать и печататься, его регулярно посещает официальный лекарь, прописывающий ему холодные ванны. Статус психически не вполне здорового человека, который заставит Чаадаева написать «Апологию сумасшедшего», был для него предельно унизителен.

У общества был яркий пример: к осени 1822 года поэт Константин Батюшков окончательно лишается рассудка- у него развивается мания преследования, ему кажется, что он навеки заточен в тюрьме, он несколько раз покушается на самоубийство, сжигает библиотеку и все свои рукописи — и в таком состоянии «русский Гельдерлин» просуществует до 1855 года…

Как принято считать, Пушкин, вопреки своим прежним романтическим настроениям, именно после встречи с Батюшковым в начале 1830-х гг. напишет хрестоматийные строки:

Не дай мне Бог сойти с ума,

Уж легче посох и сума…

А чуть раньше Тютчев создаст свое «Безумие», полемичное по отношению к пушкинскому «Пророку» и, возможно, также навеянное судьбой Батюшкова:

Там, где с землею обгорелой

Слился, как дым, небесный свод, —

Там в беззаботности веселой

Безумье жалкое живет.

………………

То вспрянет вдруг и, чутким ухом

Припав к растреснутой земле,

Чему-то внемлет жадным слухом

С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,

Что слышит ток подземных вод,

И колыбельное их пенье,

И шумный из земли исход! …

Петр Чаадаев

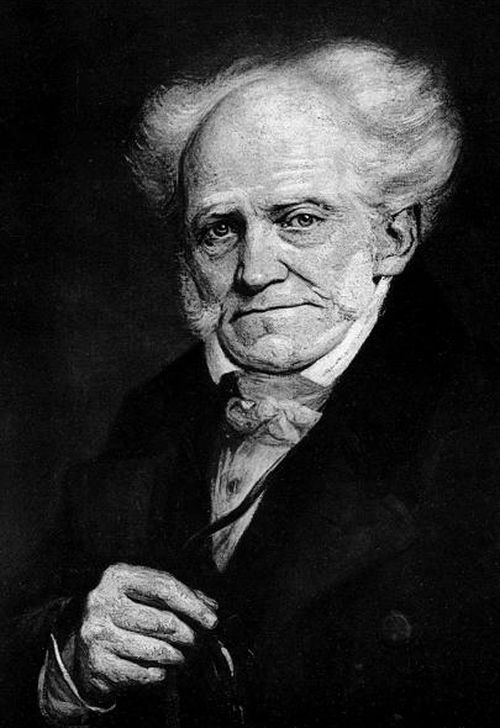

В этом — дух эпохи: в какие бы «бездны» ни заглядывал художник, сам он должен воплощать высшую степень духовного здоровья, подобно «олимпийцу» Гете, оттолкнувшему будущего самоубийцу Генриха фон Клейста, не заметившему Гельдерлина и не принявшему «пессимизм» молодого Шопенгауэра. Гегель, друг юности Гельдерлина — когда то они вместе сажали в Тюбингене «дерево свободы» в честь французской революции,- после катастрофы, случившей с поэтом, «искренне» забывает его навсегда: потеря рассудка, страшнейшее из несчастий, которым может быть наказан смертный. Но именно XIX век изобилует выдающимися идиотами. В отличие от Чаадаева, его немецкий современник Шопенгауэр- теоретик мировой скорби и апостол метафизического пессимизма — по собственной воле радикально разошелся со своими более или менее благодушно настроенными современниками. Первое издание 1819 года одного из самых читаемых за последние 150лет трактатов «Мир как воля и представление», напечатанное за свой счет, не было распродано и пошло на макулатуру. Лекции, опрометчиво назначенные Шопенгауэром в одни часы с Гегелем, которого он позднее именовал не иначе как «тупоумным шарлатаном», бесславно провалились. После нескольких путешествий по Италии и любовных романов философ поселяется во Франкфурте-на-Майне, где до конца своих дней ведет уединенную жизнь вынужденного идиота, одновременно являя собой законченный образ мизантропа и «аутиста». Все окружающее вызывало у него нескрываемое презрение: и соотечественники («я презираю немцев за их чрезмерную глупость и стыжусь своей принадлежности к ним»), и профессора философии, и прекрасный пол, и политика, да и весь род человеческий. Исключение составляли лишь любимые собаки (своего пуделя по кличке Атма он иногда бранил: «Эх ты, человек!»), которым он оставил часть своего состояния.

Судьба Кьеркегора во многом напоминает шопенгауэровскую. Как пишет его биограф, в 1834–1938 гг. Кьеркегор стремился к публичной деятельности, участвовал в общественных дискуссиях, печатал статьи и рецензии и даже приобрел известность «в качестве интеллектуального, остроумного собеседника».

Однако все это лишь на поверхности: его состояние в то время можно передать одной фразой из его дневника: ”Я только что пришел из общества, душою которого я был. Остроты сыпались из моих уст, все смеялись, восторженно смотрели на меня. — А я, и тут мое тире должно быть длинным, как радиус земной орбиты, — я погибал и хотел застрелиться”.

Артур Шопенгауэр

После довольно бурной юности, учебы в различных университетах, защиты диссертации он столь же резко расходится со своими соотечественниками, разрывает помолвку с невестой Региной Ольсен и до конца своих дней ведет жизнь частного писателя, предельно ограничив контакты с внешним миром. Выход в 1843 году книги «Или — или» (свои работы он тоже издавал за свой счет) вызвала в Копенгагене значительный резонанс, но автора это мало тронуло. И связано это не только с работой над последующими сочинениями, но и со все большим религиозным углублением. На понимание читателей и коллег автор «Страха и трепета» рассчитывал все меньше- и к датчанам, и к Гегелю, и гегельянству он относился почти так же, как франкфуртский отшельник к своим соотечественникам. Еще в дневнике 1836 года он запишет: «Люди так мало меня понимают, что не понимают даже моей жалобы на то, что они меня не понимают».

Шопенгауэр чуть иначе вторил ему: «Порой я говорю с людьми так, как ребенок со своей куклой: он знает, что кукла не понимает его; но он получает радость от общения».

* * *

Согласно Хайдеггеру, из «непостижимой пошлости» современного мира нет иного выхода, кроме ухода в то уединение, которое философы, начиная с Парменида и Платона, противопоставляли политической сфере… где все реальное или подлинное падает жертвой всепроникающей власти «болтовни»…

Ханна Аренд

«Люди в темные времена»

Если творение несовершенно, мир — юдоль скорби и абсурда, населенный сумасшедшими, филистерами, шарлатанами и профессорами философии, — в чем страстно стремится убедить нас Шопенгауэр во втором томе своего трактата, — то это совсем не означает, что самоубийство- единственно достойный выход. Напротив, древний как мир «метафизический пессимизм» открывает свою изнанку, являя собой своеобразную «философию надежды».

Безбожник Шопенгауэр и «рыцарь веры» Кьеркегор в этом удивительным образом совпадают, хотя их конечные идеалы во многом противоположны; если жизнь — нескончаемый источник травм и фрустраций, то ее необходимой целью является создание персонального «бомбоубежища»; если мир есть мое представление о нем, то можно не испытывать никаких иллюзий по поводу неисправимой реальности и творить свою собственную.

Здесь мы с метафизических высот спускаемся на землю. Этой практической философии и посвящены «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра (1851 г.), адресованные самому широкому читателю. К конкретным вопросам устроения земной жизни франкфуртский философ подходит с немецкой обстоятельностью. Мы должны быть независимы как от кошмаров жизни, так и от сильных мира сего, для чего необходимы вполне прозаические вещи (наследство или пожизненная рента, достаточно просторное жилище, библиотека и т.д.).

Сёрен Обю Кьеркегор

Кьеркегор в этом отношении немногим отличался от немецкого коллеги: «В собственном смысле слова он жил лишь тогда, когда оказывался у себя дома, окруженный своими книгами, стоя возле пульта для письма или перипатетически разгуливая по комнате, формируя фразы и произнося их громко вслух, дабы убедиться, что они приобрели единственно верную форму… То была монашеская жизнь…» Он держал слугу и секретаря и крайне редко виделся со своим единственным другом: «Когда к нему приходил кто-нибудь незнакомый и просил обсудить с ним свои идеи, то он почти всегда отказывал».

Конечно, в их жизни было немало событий. Шопенгауэр в 1839 году неожиданно получил премию Норвежского Королевского научного общества, но это ровным счетом ничего не изменило, как и издание II тома «Мира как воли и представления» в 1844 году. Некоторая известность начала приходить к нему лишь в 1850-е годы — он отнесся к ней вполне скептически, — но она не идет ни в какое сравнение с посмертной славой.

Неизмеримо более страстный и болезненно ранимый Кьеркегор время от времени подумывал о том, чтобы стать пастором, но конфликт сначала с обществом (в лице газеты «Корсар»), а потом и официальным протестантизмом навсегда похоронили эти мечты. К знаковым политическим событиям, как, например, революция 1848 года, мыслители отнеслись совершенно одинаково: тирания одного или нескольких над многими неизмеримо лучше, чем тирания толпы над любым и каждым. (Чаадаев был с ними в этом совершенно согласен.)

Эпоха не замечала их, а они, в свою очередь, платили ей взаимностью.

В некогда знаменитой книге итальянского психиатра-позитивиста Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство», несомненно повлиявшей на последующее изменение статуса безумия, Шопенгауэр является одним из наиболее заметных персонажей: «Он жил всегда на нижнем этаже, чтобы удобнее было спастись в случае пожара, боялся получать письма, брать в руки бритву, никогда не пил из чужого стакана, опасаясь заразиться какой-нибудь болезнью, и считал себя жертвой обширного заговора, составленного против него философами…» Странности Кьеркегора не столь впечатляющи, а для характеристики его состояния достаточно одной цитаты из дневника: «Если б я не был христианином, я бы покончил с собой». Итак, перед нами некая модель со-существования с миром, которую в XIX веке с различной степенью успеха пытались осуществить очень многие интеллектуалы — от Флобера до Ницше, Бодлера и «проклятых поэтов».

Естественно, «убежище» не обязательно имеет географическую привязку. Можно быть отшельником в толпе или спасаться от удушающей депрессии, беспрестанно меняя пейзажи, страны, города, превращая свою жизнь в постоянное бегство, странничество, скитальчество, подобно в чем-то близком Кьеркегору Гоголю, для которого именно дорога была «лучшим лекарством». Что было кошмаром для одних, для других оборачивалось спасением. Это мог быть и дом в лесу, и городская квартира, и дилижанс, и отель в горах в местечке Сильс-Мария, где Ницше провел свои лучшие часы.

В любом случае, все они никоим образом не соответствовали критериям «здоровья», являя собой ярчайший пример enfant terrible на фоне положительного и очень довольного собой столетия. Например, Куно Фишер, создатель фундаментальной истории новой философии-от Бэкона до Шопенгауэра, — на вопрос, почему он не включил в нее Ницше, раздраженно отвечал: «Он просто сумасшедший!» (Кстати, это мнение разделял и Толстой.) Тут следует лишь добавить, что именно эти трое «сумасшедших» — Кьеркегор, Шопенгауэр и Ницше — предсказали и определили интеллектуальную атмосферу грядущего столетия. Для полноты картины к ним следует присовокупить вполне «здоровых» Гегеля и Маркса, но их психологический портрет — уже другая тема.

* * *

Я живу в углублении свинцовой стены, в которую примешано немного колокольного металла. Часто в минуты полдневного отдыха до меня доносится извне смутный перезвон. Это шумят мои современники… Мне нравится точно знать, где я нахожусь, — и не шагать в торжественной процессии на видном месте… не жить в беспокойном, нервном и пошлом, суетном XIX веке, а спокойно… идти единственным путем, который никакая сила не может мне преградить.

Генри Дэвид Торо «Уолден, или Жизнь в лесу»

Генри Дэвид Торо

В июле 1845 года Генри Дэвид Торо, американский маргинал, поэт и мыслитель, строит бревенчатый дом на берегу Уолденского пруда в лесной глуши штата Массачусетс, чтобы осуществить свой опыт подлинной жизни.

Начинается затворничество, которое продлится более двух лет: его результатом станет главная книга Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».

«Большинство людей ведет безнадежное существование. То, что зовется смирением, на самом деле есть скрытое отчаяние. Из города, полного отчаяния, вы попадаете в полную отчаяния деревню, и в утешение можете созерцать лишь храбрость норок и мускусных крыс. Даже то, что зовется играми и развлечениями, скрывает в себе устойчивое, хотя и неосознанное отчаяние».

Эти слова дословно напоминают тексты Кьеркегора, но на самом деле у Торо не много общего с депрессивным аутизмом отшельника из Копенгагена, ведущим свою нескончаемую тяжбу с миром и Богом. Торо и Кьеркегор совпадают лишь в одном: жизнь мыслителя должна быть в согласии с его убеждениями. Еще меньше общего у Торо с желчным мизантропом Шопенгауэром, как и с истеричным Руссо, оказавшим огромное влияние на уолденскую утопию. Мотивы ухода и способы уединения бывают столь же несхожи, как и мотивы сосуществования в человеческом сообществе. Мудрецы из Копенгагена и Франкфурта изначально не испытывали никаких иллюзий в отношении возможного исправления социума, и тем более населяющих его особей. Тогда как уолденский отшельник время от времени был вполне социальной личностью — убежденным аболиционистом, занимавшим, что называется, активную гражданскую позицию — его статью «О гражданском неповиновении» высоко ценил Толстой. Вместе с Эмерсоном он входил в известный кружок трансценденталистов — так их прозвали практичные недруги, полагавшие, что бостонские умники занимаются трансцендентальными глупостями и наивно верят в благое начало в мироздании. Торо, человек не склонный к депрессиям (хотя глаза на дагерротипе 1856 года несомненно выдают скрытого меланхолика), по своему складу — интеллектуальный пролетарий, получавший удовольствие от физического труда, своими руками построил собственное убежище и детально описал как процесс строительства, так и стоимость материалов, чтобы продемонстрировать своим прагматически настроенным соотечественникам, что для свободной жизни свободному человеку требуется совсем немного. Автор «Уолдена», скорее всего, также не питал иллюзий в отношении общества как такового, но был всецело убежден, что его современники — как бедные, так и богатые- ведут абсолютно ложное, бессмысленное и, в сущности, жалкое существование, поглощенные выдуманными заботами и блудом тяжкого, безблагодатного труда.

Его уолденская робинзонада была экспериментом для выявления возможности подлинной жизни:

«Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни… Я не хотел жить подделками, не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в cамую суть жизни и добраться до ее сердцевины… свести ее к простейшим формам и, если она окажется ничтожной — ну что ж, тогда постичь все ее ничтожество; а если она окажется исполненной высокого смысла, то познать это на собственном опыте…»

Этот странный «аутист» с необыкновенно грустными глазами, отнюдь не отрицавший ни благ цивилизации, ни роскоши человеческого общения, «смотритель ливней и снежных бурь», «инспектор лесных троп» с его поразительной и твердой убежденностью, что безумен именно мир, а он, Генри Дэвид Торо, как раз нормален и здоров, явил собой, пожалуй, исключительный образ счастливого человека, в согласии с собственными убеждениями осуществившего свое предназначение: «Я не намерен сочинять Оды к унынию, напротив, я буду горланить, как утренний петух на насесте, хотя бы для того, чтобы разбудить соседей».

Когда Торо скончался от туберкулеза в 1862 году, Эмили Элизабет Дикинсон, жившей совсем недалеко, в том же Массачусетсе, в Амхерсте, шел 32-й год. Тогда и начался завершающий период ее жизни — более чем 20 лет почти полного затворничества. Что о ней известно? Очень мало, если говорить о ее биографии, и достаточно много, если говорить о ее стихах и письмах. Сохранился единственный дагерротип в 17-летнем возрасте, где ей можно дать и 25, и 30.

Эмили Элизабет Дикинсон

Провинциальное детство, религиозное воспитание в семье пуритан, учеба в средней школе, знакомство с англо-саксонской литературой и затем год в женской семинарии, которую по неизвестным причинам она оставила в 18 лет. Болезнь, загадочная любовь и ее крушение; серьезным ударом было и непонимание ее поэзии одним из близких людей. Единственная поездка за пределы штата — в Вашингтон и Филадельфию и, наконец, затворничество, когда она не выходила за пределы своего участка, общаясь только со своей сестрой Лавинией и ее мужем. Последние 10–15 лет она почти не покидала свой дом и все реже — свою комнату. Она носила только белые платья — естественно, ее называли «затворница в белом», — она боялась людей и никого и никогда не пускала в свою комнату, даже врача.

Дикинсон пекла имбирные хлебцы и спускала их на ниточке детям из окна. Малейшее соприкосновение с миром травмировало ее. У нее были немногочисленные друзья, но многих из них она никогда не видела, это была эпистолярная дружба. Была еще одна странная платоническая любовь, но тоже только в письмах.

Несколько опубликованных стихотворений при жизни («Мысль о публикации мне так же чужда, как рыбе небосвод») и около 1800 стихов, написанных совсем не так, как тогда было принято, которые после смерти обнаружила ее сестра:

Наш Мир — не завершенье —

Там — дальше — новый Круг —

Невидимый — как Музыка —

Вещественный — как звук.

Поэтому первое посмертное издание было сильно отредактировано, а аутентичные публикации появились лишь в середине ХХ века.

Теперь она почитается не только крупнейшей, но и самой читаемой американской поэтессой, неким подобием Ахматовой и Цветаевой в одном лице, с большей примесью последней. Все, что написано Дикинсон, насквозь просвечено микроскопами литературоведов — от стихов до писем и черновиков. Существует десятки биографий и интерпретаций, опровергающих друг друга, множащихся до бесконечности. Подобная судьба — едва ли не единственный и исключительный случай в литературе последних двух столетий. Из ангела-затворницы, сентиментальной провинциальной девушки она превращается то в глубоко метафизического поэта, то, в трактовке Камиллы Пальи, в «маркиза де Сада в юбке». Пока мне не попадалось ни одной психобиографии Дикинсон. Интересно бы знать, какие диагнозы ей поставлены, сколько фобий, неврозов, психозов, шизоидных или аутических синдромов обнаружили у нее психиатры?

* * *

— Как не видит? Ты думаешь, он слепой?

— Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?

Марина Цветаева. «Пленный дух»

Изменение статуса безумия, признание его эстетической и познавательной значимости происходит очень поздно, на рубеже XIX-XX веков. Судьба великих «умалишенных» — от Блейка, Гельдерлина до Ницше, Стриндберга, Ван Гога и Врубеля — заставляет, наконец, философов, психиатров и психоаналитиков признать важность психопатологического опыта. И не только как материала для клинических исследований, но и как самодостаточной ценности, как трещины, окна, через которые могут открываться и глубинные корни бытия, и изнанка мироздания. Карл Ясперс, респектабельный немецкий философ и психиатр, в работе «Стриндберг и Ван Гог» с удивлением напишет, что главные тексты Стриндберга «были созданы после второй фазы болезни». А известность Ван Гогу принесли картины его шизофренического (или эпилептического) периода. Более того, стихотворения на сотню лет забытого Гельдерлина, созданные в начале заболевания, на которые вообще не обращали внимания, ныне, «взятые в совокупности, признаются вершиной его творчества».

Контркультура, в частности в лице русского символизма, превращает метафизику безумия в свое эстетическое кредо, делает ее своей почвой, судьбой, оружием и игрой одновременно. Новая эпоха приходит очень быстро, время распадается, и безумие вступает в свои законные права.

Рациональность, здравый смысл, духовное равновесие, устойчивый быт, именуемый мещанством или буржуазностью, отныне подлежат безжалостному разрушению. «Иные из нас, задыхаясь во все заливающем мещанстве, — напишет в «Начале века» Андрей Белый, задыхающийся уже в советском кошмаре, — аплодировали всему «ненормальному», «необщему», «болезненному»…

«Чудак» был неизбежен в нашей среде; чудачливость была контузией, полученной в детстве… «чудаку» было позволено то, что с нормального взыскивалось».

Андрей Белый

Белый говорит голосом «несчастья», но это не только несчастье, но и одновременно стратегия, модель поведения, реализуемая и в символизме, и в футуризме, дадаизме, сюрреализме, у обериутов, да и едва ли не во всем авангарде без исключения.

«Изуверы, кликуши, самоубийцы — вот кто берет на себя бремя свидетельствовать об удушающих церемонных временах, в которые мы живем. Все решает тон: трудно верить в идеи, изложенные безличной интонацией здравого смысла… Такие писатели, как Кьеркегор, Ницше, Достоевский, Кафка, Бодлер, Рембо, Жене и Симона Вайль, не были бы для нас авторитетами, не будь они больны. Болезнь обосновывает каждое их слово, придает ему убедительность», — напишет Сьюзен Зонтаг много позднее, в 1963 году.

Это похоже на правду, но «изуверы», «кликуши» и”самоубийцы” в то же время могут быть мучениками, «ангелами», едва ли не «святыми». Окончательно утрачивается не только невинность XIX столетия, но и собственная идентичность: жизнь героев нового века всегда на грани нормы и патологии.

Катастрофы ХХ столетия приведут к крушению «убежища» — домов, замков, усадеб — и, как напишет Мартин Хайдеггер, бездомность станет уделом всего человечества. Андрей Белый абсолютно бездомен, беспочвенен, безбытен — не только в житейском, но и в метафизическом смысле. В мемуарной трилогии он сравнивает современного человека с многоэтажным домом, где до недавнего времени им была обжита одна квартира — «известная и уютная». Но внезапно ему открываются все остальные — с их загадочными и страшными жизнями. И это не чьи-то чужие жизни — это моя жизнь, это мои ипостаси и инкарнации, мои разбежавшиеся сущности некогда целого и неделимого «Я”, отныне безнадежно расколотого и развоплощенного.

Чаще всего пишут о параноидальных чертах личности Белого (разумеется, отрицать их невозможно), но столь же очевидны и противоположные проявления; его «Я” дробится и распыляется до бесконечности. То же самое происходит и с героями его повестей и романов — человек исчезает, остаются лишь «следы на прибрежном песке».

В «Дневнике писателя» Белый откровенно признается: «Наше «Я” — эпопея; этою эпопеею полон, и знаю наверное: роман «Я” есть роман всех романов моих (ненаписанных, как написанных)”. «Я” эпопея заявлена и начата Белым, но, разумеется, осуществление оказалось невозможным. Большое «Я” расщепляется на множество мелких, каждое из которых говорит от своего имени. Отсюда и маниакальная страсть Бориса Николаевича Бугаева (он же Андрей Белый) к переделыванию своих книг (три редакции «Петербурга», десятки вариантов одного стихотворения и т.д.). Он приводит в ужас издателей и наборщиков, мучительно переписывая свои корректуры, меняя их смыслы (как, например, это произошло с воспоминаниями о Блоке), ибо каждый раз он- уже другой, чужой самому себе, жилец иной квартиры, видящий мир с другого этажа.

Друзья внезапно становятся врагами, а враги — друзьями. Владимир Соловьев сменяется Кантом и кантианцами, которых, в свою очередь, полностью перечеркивает антропософия Рудольфа Штайнера, где Белый обнаруживает не только потерянного Отца, но и собирателя своих бесчисленных распыленных «я”; но и Штайнер, увы, не спасает Белого: он становится очередным обманом и разочарованием.

«Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность. Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штайнера, не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?» (Марина Цветаева).

Цветаева говорит о «расколотости» Белого, взявшего псевдоним и тем самым отрекшегося от «своего отца, отечества и собственного я».

Но Белый не знал о Кьеркегоре, пользовавшемся по крайней мере тремя основными псевдонимами — Виктор Эремита, Иоганнес де Силенцио, Николай Нотабене — и таким образом выражавшем различные грани своего «Я”. И ему уж совсем не могло быть известно, что на противоположном конце Европы, в неведомой Португалии, живет его современник и «двойник»- человек еще в большей степени «чужой себе самому» — великий (посмертно) поэт Фердинандо Пессоа, использовавший уже не псевдонимы, а множество гетеронимов, под которыми он печатал свои произведения.

В этом смысле они похожи, но и различия меж ними существенны: для Белого деперсонализация была, скорее, трагедией, для Пессоа — драмой, но одновременно и спасением. Распыляя через тексты своих «двойников», поэт тем самым, видимо, избавлялся от мучительной и абсолютно неразрешимой проблемы собственной идентичности.

Фердинандо Пессоа пережил Андрея Белого меньше чем на год. В июле 1933 г. Андрей Белый получил солнечный удар в Коктебеле на даче покойного Волошина и в январе 1934 г. скончался.

Часто цитируются знаменитые предсмертные стихи Белого:

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил,

А жизнь прожить не сумел.

Но в этих стихах есть некая скрытая неправда, типичный беловский самонавет. Напротив, он оказался способным вынести все свои фобии и ужасы до конца, смог пройти по лезвию бритвы, — в советской Москве!- успев создать тысячестраничную мемуарную трилогию, в конечном счете — итоговый текст своей жизни.

Антонен Арто

По сравнению с Белым Антонен Арто кажется совсем больным, безумным человеком, удивительным образом оказавшимся в нужное время в нужном месте. Если Белый был убежден, что потерпел крушение в жизни, а его творчество оказалось незаконченным и недовоплощенным, то еще более это справедливо в отношении Антонена Арто. Это был крах полный и безоговорочный. Вместо «шедевров» (сам термин был ему ненавистен) от него остались лишь горы по преимуществу незавершенных текстов, ролей, спектаклей, киносценариев, критических статей, пьес, романов и, главное, сотни писем-исповедей, в которых его признания о невозможности собрать себя и выразить себя законченно и целостно носят душераздирающий характер. В чем смысл его миссии?

По одной из версий, Театр когда-то возник как способ терапии больного греческого полиса. Город-государство заболевал, гнойные нарывы проступали на его мраморном теле, социальные человеческие связи распадались, люди теряли смысл существования, утрачивая причастность к целому… Тогда и наступало время Мистерий, в которых участвовали все свободные горожане. Это становилось актом исцеления, сакральное действо превращало «толпу одиноких» в единый соборный организм, очищенный катарсисом.

Мне представляется, что при всех путаных и противоречивых манифестах Арто о миссии Театра он стремился именно к этому. Он страстно желал возродить утраченный смысл мистерий, причем не в рамках одного только театра или мегаполиса, но и всей ойкумены.

Болезнь преследовала его едва ли не с детства. В четырехлетнем возрасте он переносит менингит, всю жизнь его мучают страшные головные боли, в двадцать с небольшим он начинает принимать опиаты, что дает ему возможность работать, но, в сущности, является паллиативом. Безумие не просто приходит или уходит от него, но становится стержнем его жизни, его даром, спасением и проклятием.

В своих итоговых выводах, после многих лет, проведенных в психушках, он всецело убежден, что психиатры не исцеляют болезнь, а, напротив, ее порождают: «Почти невозможно быть врачом и честным человеком одновременно, и совершенно невозможно быть психиатром и не измазаться дегтем самого бесспорного сумасшествия: отсутствие способности бороться с древним атавистическим рефлексом толпы, который делает каждого психиатра в тисках толпы прирожденным врагом всего гениального».

Более того, Арто убежден, что существует «всемирный заговор» общества медицины и полиции (в эту компанию попадают то Папа, то Далай-лама), который является не только причиной его собственного страдания, но и прямой или косвенной причиной уничтожения близких ему по духу людей: «Вот почему так единодушно было наложено заклятие на Бодлера, Эдгара По, Жерара де Нерваля, Ницше, Кьеркегора, Кольриджа, а также Ван Гога». Но очень существенным в судьбе Арто, как проницательно замечает его биограф, является то, что «с самого начала своей литературной и театральной деятельности Арто не только знал, но и гордился тем, что страдает от психического недуга и его случай представляет исключительный интерес». На самом деле ему не только повезло с психиатрами, но — придется повторить — он попал в нужные время и место, когда безумие признается важнейшей эстетической категорией. Окажись он в 1920-егоды в Монтевидео, Москве или Софии, он остался бы городским сумасшедшим местного масштаба, о котором бы впоследствии немногочисленные почитатели вспоминали как об очередном курьезе. На самом деле Арто, при всех его мучениях, невероятно повезло: если эпоха (авангарда) априори оправдывает тебя, то каждый твой жест получает значимость. Впрочем, это оправдание не спасло Арто — скорее, напротив, подтолкнуло к погружению во тьму и девяти годам психиатрической клиники.

* * *

От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение — безразлично во имя чего… Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости.

Владислав Ходасевич «Конец Ренаты»

Энди Уорхол

Итак, динамика столетия вносит существенные поправки в сам статус контркультуры. Как только общественное признание получено (хотя бы частично) и выдан сертификат достоверности, всевозможные патологии, болезни, одержимости, перверсии все чаще оборачиваются имитацией, игрой, маскарадом — впрочем, иногда заканчивающимся трагически: отличить подлинное от карнавального все сложнее.

Симптомы зарождающейся имитации заметил уже Ясперс, созерцая кёльнскую выставку экспрессионистов 1912 года, когда у него возникло «такое чувство, что «сумасшедший» Ван Гог оказался в вынужденном гордом одиночестве среди толпы тех, кто желали бы быть сумасшедшими, но были для этого чересчур здоровы».

В конце концов, возникает простой вопрос: кто настоящий сумасшедший? Кто внутренне балансирует на грани безумия, но сохраняет волю и не переходит последней черты? Или, наконец, кто его откровенно имитирует, скоморошествует, играет? …

«Тихая» парафрения и аутизм Велимира Хлебникова не вызывают сомнений, как и «вялотекущий» аутизм Бориса Поплавского. Но в реальной жизни Поплавский был вполне адекватен, тогда как Хлебников — нет. И в этом — различие главное, гигантское, недоступное ни психиатрии, ни психоанализу. Даниил Хармс играл в абсурд, в безумие, как и большинство обериутов, но, судя по его дневникам, прекрасно осознавал, что он делает, и, несмотря на свои знаменитые странности, был абсолютно адекватным человеком. Маяковский по-ницшеански играл в «силу» и «здоровье», будучи, по всей видимости, внутренне несомненно больным.

Кого считать настоящим аутистом? Афонского отшельника, обладающего точным ощущением реальности и понимающего человека неизмеримо глубже иных дипломированных психоаналитиков? Или публичного политика, прекрасно чувствующего себя в социуме, но абсолютно аутичного ко всему, что не касается его непосредственных интересов?

Паранойя — тяжелое заболевание, ее носители, как правило, всю жизнь проводят в «желтом доме», но всем известных параноидальных политиков, у которых сегодня обнаруживают некрофилию, парафрению, садомазохизм и т. д., никто туда не поместил и они вершили судьбами ХХ века.

Вопросы бесконечны и бессмысленны: каковы критерии, где точка отсчета? Кто судьи? Что такое «норма»? … Сегодня очевидно: психиатрические и «характерологические» типологии — от шизоидов-аутистов до психастеников и эпилептоидов — не более чем условные гипотезы, имеющие весьма отдаленное отношение к реальности. Современная диагностика совершила некоторый прогресс, но вместе с тем недалеко ушла от XIX века.

Она может прописать снотворное, помочь от депрессии, кого-то вылечить от неврозов, психозов, истерии, путем инъекций превратить «буйнопомешанного» в «вялотекущего», но элементарные духовные процессы для нее по-прежнему труднодоступны.

В ХХ веке шизофрения, паранойя, психастения, неврозы, психозы и аутизм становятся товаром, который хорошо продается на художественном рынке. В своем роде это уже традиция — шизоидный скандал есть непременная форма функционирования художника в обществе: заданные в середине ХХ века архетипы в основных чертах не меняются. Вполне здоровые люди — от Маринетгарда) априори оправдывает тебя, то каждый твой жест получает значимость. Впрочем, это оправдание не спасло Арто — скорее, напротив, подтолкнуло к погружению во тьму и девяти годам психиатрической клиники.

Performance Art Piece at Salvation Cafe, Ньюпорт, 1 апреля, 2008

Но в веке нынешнем это уже отработанная стратегия, конвейерный поток: персонажи у всех на виду — просто включите телевизор, чтобы созерцать «фриков» на любой вкус. Имитация разнообразных психопатологий — блестящая артистическая карьера. Другое дело, что роли все более банальны, игра — фальшива, а «художественные акции» или эпатажные перформансы наводят смертную тоску…

Все, что осталось нам от двух предыдущих веков, — реформаторские амбиции, мировая скорбь, романтический сплин, мизантропия, стоический пессимизм — выглядят слишком напряженными состояниями, требующими энергии и воли, а их остается все меньше. Полнота одержимости, которая делала безумцев прошлого культурными героями, — ныне невозможна, недоступна и непомерна.