Технология озарения

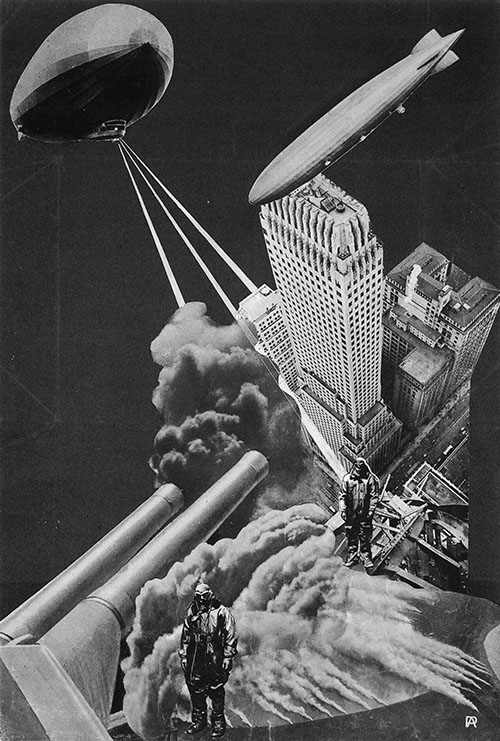

Война будущего. Худ. Александр Родченко, 1930

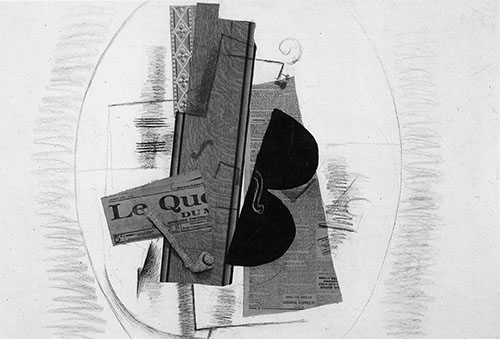

Как известно, сам термин «коллаж» происходит от французского collages — «наклеивание, аппликация». Считается, что коллаж родился в 1911 году, когда Жорж Брак и Пабло Пикассо стали вклеивать в свои холсты фабричные этикетки, вырезки из афиш, газет и обоев — словом, те серийные и «низкие» материалы, что к священному Храму искусства и на пушечный выстрел не подпускались.

Коллаж с тех пор — законная часть авангардной культуры. Новые смыслы рождаются здесь из демонстративного, без сглаживания швов, столкновения разнородных материй. Столь идеальной формой для эпатажных высказываний упивались самые радикальные новаторы с их культом грубых фактур и взрыванием границ между «высоким» и «низким». В кино это Луис Бунюэль, Джозеф Стрик, Йонас Мекас, Ален Рене, Жан-Люк Годар, Сантьяго Альварес, Душан Маккавеев, Брюс Коннор… У Пьера Паоло Пазолини есть блистательные ленты «Ярость» (1963) и «Заметки в поисках африканского Ореста» (1970).

Экранные коллажи — пленочные композиции «без правил». Авторские съемки остро сталкиваются здесь с кусками чужих игровых лент, хроникой, анимацией, фрагментами фотографий и репродукций — причем как бы случайных, не самых выразительных и диковато выглядящих в контексте изображений, исполненных динамики. Что же до эстетического или технического качества этих строительных материалов, то чем они «хуже», тем, соответственно, подлиннее: истинный коллаж обязан возводиться из натуральных и по возможности бросовых фактур — бывших в употреблении, шероховатых и с заусенцами.

В нашем кино приемы коллажа тоже осваивали мастера первого ряда: Дзига Вертов, Марлен Хуциев, Михаил Ромм, Элем Климов, Артавазд Пелешян, Андрей Хржановский, Александр Сокуров, Валерий Огородников, Евгений Юфит… Развернутые коллажи — все фильмы Сергея Юткевича 1960—1980?х годов, и даже фильм Андрея Тарковского «Зеркало» (1974) несет в себе черты философского коллажа.

Иные педанты считают, что коллаж открыл не Брак или Пикассо, а великий Ганс Христиан Андерсен, причудливой смесью из вырезанных картинок любовно оклеивший свою знаменитую ширму еще в 1873–1874 годах. Кто же был таким Андерсеном нашей, отечественной кинематографии?

Имя это нынче, мягко говоря, не на слуху — Александр Кириллович Ледащев, а время создания его программного и к тому же полнометражного коллажа просто обескураживает. Столь оригинальному высказыванию, каким стал его фильм «Пастух и царь», казалось, на роду было написано украсить собой золотые двадцатые, время эпохальных экспериментов. Однако реформаторы экрана неистово овладевали тогда жарким естеством реальности, развороченным революцией, — им было не до возни с кусочками пожухлых пленок.

Скрипка и трубка, газета Le Quotidien. Худ. Жорж Брак, 1913. Из собрания французского Государственного музея современного искусства

К тому же коллаж предполагает авторскую рефлексию не только по поводу жизни, но и по поводу искусства. Однако в бурные двадцатые кино казалось искусством юным и развивающимся, что не позволяло вдоволь поиздеваться над экранной рутиной или с удовольствием обыграть «классические» цитаты, мгновенно узнаваемые и до того затертые, что их оставалось лишь пародировать или преподносить в издевательском контексте.

«Пастух и царь» вышел в 1934 году, когда немое кино уже считалось закрытой страницей культуры и его легче стало оценивать как явление собственно кинематографа, а не способ отражения реальности. И, значит, можно было запросто подходить к этим старым и уже не столь интересным обычному зрителю пленкам с монтажными ножницами. Вот и припозднилось у нас появление первого экранного коллажа аж до кануна постановления о всенародной борьбе с «формализмом», когда творцам, уже ночевавшим в обнимку с собранным в дальнюю дорогу баулом, было не до особых художественных исканий.

В фильме «Пастух и царь» Николай Баталов играл крестьянского парня Ивана, ставшего красным командиром, — из вроде бы рядовой пропагандистской затеи Ледащев сконструировал нечто невиданное. Игровой рассказ столь густо оснащался здесь разнообразным цитатным материалом, что автор вынужден был то и дело напоминать о самом наличии главного героя, через огромные промежутки экранного времени врезая в ленту кадры с подзабытым было Иваном.

Ладно если бы звенья нехитрого сюжета смиренно прослаивались подходящей к случаю хроникой: пошел Иван на войну — покажем кадры войны, пошел на стройку — покажем реальную стройку. В то время изумило бы и такое монтажное строение, но куцую игровую линию ленты Ледащев перегружает не только массивом ценнейшего хроникального материала, но и легко узнаваемыми фрагментами других авторских фильмов, включенными сюда на тех же правах, что и хроника.

Тема развеселых пасхальных загулов передается здесь через кадры с куличами, звонарями и батареей бутылок из ленты Михаила Кауфмана «Весной» (1930). Нужно показать российскую провинцию — мелькают сонные улочки из «Окраины» (1933) Бориса Барнета, революционный подъем выражает восторженный студент из фильма «Броненосец “Потемкин”» (1925) — и всё в том же духе.

Монтажных каламбуров и остроумных находок у Ледащева немало. Вот уже овеянный боевой славой Иван, прибыв в родное село, рапортует своей ахающей матушке, как по всему фронту отступали враги от героической Красной армии. Экранный эквивалент его горячим речам выражается через безотказный прием стародавнего кинобурлеска: пленки с процессиями царских сановников и белых генералов пускаются задом наперед, да еще на бешеной скорости, и получается, что все эти персонажи, карикатурно семеня, улепетывают куда-то за горизонт, дружно пятясь под натиском некоей неумолимой силищи.

Истинным монтажным откровением и концептуальным прорывом стал образ Ивана — собирательный в самом буквальном, технологическом смысле. Как из кубиков, он складывался из кадров с Баталовым, снятых для этого фильма, — и из тех, где тот же Баталов играл других героев. Кадры из «Матери» и «Аэлиты», вырванные из своего контекста, подгонялись, и часто не самым изысканным образом, под сюжетные схемы фильма «Пастух и царь». Точно так же собирался здесь и образ главного противника нашего «пастуха» — на тех же правах, что и кадры с Николаем II, взятые из хроники, фигурируют на экране изображения актера, играющего того же царя в ленте Александра Довженко «Арсенал» (1929). Немудрено, что такой творческий метод вызвал у многих оторопь: это что он, в целях экономии пленки, что ли?..

Николай Баталов в фильме Пастух и царь. Реж. Александр Ледащев, 1934

Все же на творческой судьбе Ледащева сказались не эти обвинения в немыслимой халтуре и самом отчаянном плагиате. Ясно, что в годы атаки на «формализм» его фильм выглядел вызывающе. Но в большей степени он «провинился» своим содержанием — самым, казалось бы, правоверным. Ледащев оставался прямодушным большевиком первого призыва, бравшим на веру устремления революции и лозунги Октября. Власть трудящихся и братство народов не были для него пустым звуком — более практичные товарищи над этими идеями давно посмеивались, и вскоре «верные ленинцы» пошли под нож Большого террора.

При бесконечно виляющей «генеральной линии» верность идеалам оказывается вопиюще неуместной и даже крамольной. Уже наползала официальная реабилитация имперской политики, социальной иерархии, шовинизма и культа великих персон… А лента Ледащева как ни в чем не бывало всем строем своим выражала исторические концепции «вульгарного социолога» Михаила Покровского — в России, мол, царил беспросветный мрак, она была «тюрьмой народов» и поставляла миру, как разухабисто заявлялось с экрана, одни «иконы да лапти, квас да навоз».

Показательно здесь творческое переосмысление кадров ареста из фильма «Мать» (реж. Всеволод Пудовкин, 1926), в которых надменный полковник бьет по лицу молодого подпольщика. Ледащев наделяет их иной сюжетной мотивировкой: герой Баталова в его ленте прячет не оружие от жандармов, а еврейскую девочку от озверевших «истинно русских» погромщиков. Наверняка здесь таилось что-то личное, недаром это спасение девочки-подростка — тоненькой, стриженой, в короткой ночной рубашке, похожей на тунику, вылитой «босоножки» из студии Айседоры Дункан — инсценировал для своего фильма сам Ледащев. Немудрено, что этот оригинальный постановщик ушел из жизни в тридцать четыре года.

Если к эстетике коллажа Ледащев пришел, вероятно, вполне бессознательно, то для Александра Клюге, интеллектуала и одного из лидеров «нового немецкого кино», коллаж — не только форма, но принципиальный и осознанный метод познания реальности. В статье «Утопия фильма» (1964) он писал:

Фильм должен подражать мыслительному процессу, потому что кинематографическое движение близко мыслительным операциям головного мозга. Он может не только противопоставить звук и зрительный образ, но напряжением между этими элементами провоцировать мыслительные процессы в голове зрителя.

Эту программу он воплотил в фильме «Артисты под куполом цирка: беспомощны» (1968), виртуозная композиция которого сплавляла в мощное целое игровую линию исканий цирковой гимнастки и разнообразный цитатный материал.

Кадры, взятые из разных источников, Ледащев нанизывал на нить простенького сюжета, звенья экранного повествования выстраивая вдоль логической и хронологической горизонтали. А Клюге словно по вертикали ввинчивается в каждое возникающее на экране изображение, сколь бы клишированным или банальным оно ни казалось. Исходный кадр для него — не кирпичик для умозрительных построений, а палимпсест, с которого снимают слой за слоем, пробиваясь сквозь обманчивую видимость к истинному смыслу явлений.

Артисты под куполом цирка: беспомощны. Реж. Александр Клюге, 1968

Симпатичная, смышленая, социально активная и слегка взбалмошная гимнастка Лени Пайкерт одержима идеей некоего «полезного» — не забавляющего, а изменяющего общество — цирка. Уроки политграмоты она проходит на сеансах революционной классики: угольями горят из тьмы кинозала глазищи этой милой мечтательницы — ведь перед ней сменяются боевые кадры фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь» (1928)… Бескрылый мир, однако, глух к голосу одинокого романтика. И вот уже Лени смиренно впрягается в поденную работу на боссов презренного телевидения — утешая себя тем, что тактика мелких шажков к доступной цели эффективнее героического прыжка с непредсказуемыми последствиями.

Именно приемы коллажа встраивают здесь в действие новые смыслы и рождают неожиданные вопросы — одни ли, скажем, тупые мещане и противные капиталисты мешают Лени радикально реформировать реальность? И что за фильм перед нами — трагикомическая элегия, оплакивающая надежды трогательной идеалистки, или философское эссе, пронизанное обаятельной иронической интонацией?

Один из героев грандиозного творения Леонида Максимовича Леонова советует собеседнику: «И нужно вам прибегнуть просто к риторической фигуре под названием оксиморон, где сопоставлением понятий, явно несовместимых, усиливается воздействие на аудиторию!» Речь — прямо-таки о коллаже, но… чем все-таки склейка «несовместимых» фактур «усиливает воздействие»?

Вот Михаил Ромм цитирует игровые кадры с Марикой Рекк, где она, поигрывая голым животиком, извивается в сладострастном танце. Ясно, что в фильм «Обыкновенный фашизм» (1966) она попала не для того, чтобы зритель насладился ее телесными статями — фрагменты из ленты «Кора Терри» (реж. Георг Якоби, Германия, 1940) призваны выразить здесь мещанскую низкопробность искусства Третьего рейха.

В фильме «Последние письма» (реж. Савва Кулиш и Харри Стойчев, СССР, 1966) — иной принцип организации киноматериала, снятого при нацизме. Так, камера следит за полетом в ров тела истощенной нагой женщины — а дальше идет огромный по метражу фрагмент эстрадного номера: вертлявый франт в мешковатых штанах, подкручивая усики, крутится в комическом танце. Монтажный стык — словно удар током, но где, собственно, логика соединения этих кадров? Во ВГИКе нам объяснили, что именно подобные иррациональные построения и вызывают эффект суггестии — эмоционального воздействия, которое в принципе не поддается истолкованию.

И чем не такая вот суггестия — тот зачин фильма «Артисты под куполом цирка…», где хроникальные кадры пышных театрализованных парадов Третьего рейха идут не только без подобающей обличительной интонации, но и вообще — под романтическую балладу Пола Маккартни Yesterday? Иные критики с возмущением вычитывали из этого контрапункта некую ностальгию по нацистскому yesterday — нашли, конечно, в чем обвинять либерала Клюге.

Артисты под куполом цирка: беспомощны. Реж. Александр Клюге, 1968

Особенно восхитителен тот кадр его ленты, где на задворках какого-то унылого спального района Лени покупает слона. Тот довольно грациозно встает перед ней то на передние, то на задние лапы, трогательно доказывая новой хозяйке, что он — доподлинно цирковой, а не какое-то там заурядное сонное травоядное. Вся сценка как бы опущена в правый угол кадра и снята со столь дальнего расстояния, что слон похож на букашку, а изображение — на кадр из мультфильма. И слон, и Лени кажутся здесь пленниками безликих, застилающих горизонт, жилищных массивов, напоминающих места заключения. Этот комический и разом — прямо-таки сюрреалистический кадр напоен бытийным, космическим юмором.

Как положено в экранном коллаже, разнородные словесные ряды словно перепутаны здесь и в фонограмме. Цитаты из гениев мысли, как бы освеженные злободневным контекстом, сверкают новыми смыслами, а самодовольные общие места, будь то плоская пропаганда или мещанские прописи, обнажают свое убожество в интеллектуальном поле, которое создает автор. В фильме — масса блестящих высказываний вроде такого: «Любовь — это консервативный трюк», а одно из самых мизантропических суждений вообще приписывается печальному слону. С особым значением повторяется здесь такой афоризм: «Укротители клянутся, звери ничего не забывают». Действительно, слон, которого Лени покупает для своего «прогрессивного» цирка, резонно может возразить своей раскрепощенной хозяйке: какой же это «демократический» цирк, раз в нем остаются звери и укротители?

Показывая цирк, левый немецкий интеллектуал просто не может не просквозить конструкцию своего фильма темой укротителя и животных, покорных его приказам. Она варьируется в разных регистрах — саркастическом, символическом, философском, — подталкивая к выводу об извечности тех массовых инстинктов повиновения хлысту и прянику, что мастерски используют вожди и манипуляторы всех мастей. Так что цитаты из нацистской хроники здесь вполне ко двору. В их творческой обработке есть и колкая реплика в адрес современности, гордящейся своим либерализмом, при котором?де «фашизм не взойдет», и куда более парадоксальные смысловые обертоны.

«Разум есть взор души, которым она сама собою, без посредства тела, созерцает истинное», — утверждал Августин Блаженный. Ум постигает истину, учил он, в результате «иллюминации», то есть мгновенного просветления разума. Это не действие некого иррационального экстаза, пусть и самого священного, а усиление мысли, и непременно — при достигнутой чистоте сердца. Сама мысль становится здесь эмоциональной и чувственной, как и при эффекте суггестии, который вызывает истинный коллаж.

Иногда жалеют, что не все монтажные ходы ленты Клюге поддаются логическому анализу. Но именно после просмотра все ее непрозрачные смыслы вдруг сходятся в столь емкое и плотное целое, что просто любуешься им, как яблоком на ладони. Так, ошарашивающее наложение баллады Beatles на кадры нацистских парадов кажется поначалу авторской причудой, но в системе фильма оно чрезвычайно тонко мотивировано.

С комической деловитостью Лени пытается построить рай в «отдельно взятом обществе потребления», совсем как иные наши сограждане, возводившие «социализм в отдельно взятой стране». И страшно вымолвить, с кем из деятелей уже ее государства можно сравнить эту мечтательницу. Реакционные режимы отрицали идею развития, принуждая подвластные народы к борьбе за «светлое прошлое» — Золотой век ратных доблестей и умственной непорочности. Именно в этом утраченном раю и надлежало очищаться наконец от бремени заведомо ущербного и несовершенного настоящего.

Парадокс в том, что взор Лени, примеры идеального цирка ищущей в далекой истории, также устремлен вспять — дитя эпохи Beatles хочет построить утопию прошлого, а не утопию будущего. Вот отчего иронически и так вроде бы противоестественно в зачине ленты сводятся воедино музыкальный пароль легкокрылых шестидесятых и тяжеловесная архаика нацистских шествий, декорированных бутафорскими аксессуарами той якобы идеальной формы бытия, к которой надлежит прорубаться с боями и воинственными воплями.

В обеих лентах, советской и немецкой, судьба «частного» человека как бы вписана в историческое время, изображенное с помощью разнообразных киноматериалов. Но если у Ледащева экранные построения подгоняются под заранее заданную умозрительную концепцию, то в фильме Клюге сложная вязь игрового и хроникального материалов призвана не «выпрямить» представления о реальности, а запечатлеть ее во всей свежести и непостижимости.

Самые знаменитые коллажи у нас — это, конечно, листы Александра Родченко к поэме Владимира Маяковского «Про это». Язык не поворачивается назвать их иллюстрациями — столь самобытно выражают они трагический мотив личного разрыва поэта с его музой, Лилей Брик. В них предстает мир после взрыва, когда в случайных сочетаниях то ли парящих, то ли рухнувших обломков угадываются гармоничные черты непоправимо разрушенного.

Лефовец Родченко, издеваясь над мещанским идеалом «изячной жизни», пускает в ход вырезки из журналов — в основном заграничных. Словно в кривых зеркалах, предстают в его коллажах гротескно препарированные фото светской хроники и нарочито обессмысленные куски печатной рекламы. На другом полюсе авторских симпатий — разумеется, технократические и урбанистические мотивы: телефонная трубка, аэроплан, небоскребы, ажурная радиобашня, дугообразные фермы железнодорожных мостов, гигантская автомобильная покрышка, словно накатывающаяся на зрителя. Все вроде бы расставлено по местам согласно идейным инструкциям ЛЕФа: там — «отсталое», обывательское, здесь — всецело «прогрессивное», наступательное, — но обычного плакатного контраста не получается.

Ибо у Родченко возникает совсем нежданное в контексте привычных для него художественных предпочтений — звери, африканские племена, индусы на слоне, белые медведи во льдах и даже доисторический брахиозавр, чье тяжелое тело, как надувной шарик, словно висит над Москвой двадцатых годов, а змеиная головка непринужденно касается стриженой макушки Маяковского. Структуру этих коллажей пронизывают категория вечного, на фоне которого идейная схватка «старого» и «нового» лишается всякого смысла. Органические, биологические и природные мотивы, вроде бы непригодные для жестких построений конструктивиста, наделяют их метафизическим измерением.

В этом отношении композиции Родченко родственны таким шедеврам, как знаменитые «Романы в коллажах» Макса Эрнста. Цепкий взгляд Сергея Эйзенштейна как бы сфотографировал книжную витрину Парижа с альбомом его «сюрреалистических монтажей». Он был раскрыт «на странице, изображавшей аркаду со скелетами, служившую фоном для большого фонаря с бабочками».

Эйзенштейн не жаловал сюрреализм. Компоненты произведения, считал он, могут быть и самыми разнородными, но связанными образной логикой. А за разрывами тех связей между объектами, явлениями и понятиями, которыми щеголяют сюрреалисты, стоит лишь желание ловкачей изумить почтеннейшую публику простенькими шарлатанскими эффектами. Так что хваленое течение это, полагал мастер, — не более чем прибыльное жонглирование пустотами.

Потому его, прирожденного аналитика, искренне раздражали капризы Сальвадора Дали — мэтр сюрреализма лелеял объекты, состоявшие из мягких, тягучих и текучих субстанций неведомого происхождения, и эти произведения вообще не поддавались рациональному истолкованию. Но в листе Эрнста сведенные воедино внешние компоненты — аркада, скелеты и «нечто крылатое» — создают, писал Эйзенштейн, «мотив обреченности и смерти». Ясно, что он обрадовался лишнему аргументу в пользу своей модели «интеллектуального кино» — суть ее сводилась к тому, чтобы выстроенная цепочка конкретных, пусть и самых разнородных изображений рождала заданное автором отвлеченное понятие.

Манифесты сюрреализма превозносили автоматическое письмо — бесконтрольную фиксацию образов, всплывающих из глубин подсознания. Образы же Эрнста истолкованы Эйзенштейном вполне традиционно, в духе символизма. Но и в этом глубоко «литературном» прочтении коллаж сам по себе предстает формой трансляции бытийных категорий, далекой от декоративности и прочих игр с ножницами. Другие же вещи Эрнста вообще не поддаются простеньким аллегорическим или символическим трактовкам, да и вообще любой дешифровке, как и многие компоненты листов Родченко к поэме «Про это». Можно ли до конца обосновать появление в одном из них нелепой надписи «Еще стаканъ чаю», перед которой простерлись ниц африканские воины? Изначальный смысл этого трактирного объявления (титра немого кино?) стерт контекстом коллажа, где самое простецкое заявление и впрямь выглядит как непостижимые магические письмена — тайному смыслу, заключенному в них, остается лишь поклоняться.

Истинный коллаж источает немой вопрос — в нем словно зашифрована тайна бытия, которая никогда не будет разгадана. Оттого нарочито обыденные, примелькавшиеся в повседневности объекты столь часто явлены здесь на фоне облаков, высоких небес, морских далей, ледяных торосов, таинственных руин, лунных кратеров, знойных пустынь с цепочкой верблюдов у горизонта. Или, напротив, — африканские идолы, восточные божки, античные статуи, крокодилы, динозавры и птеродактили вступают здесь в загадочные и какие-то извращенно-интимные отношения с суетной реальностью, обступающей стандартного горожанина. К тому же в коллажах возникают фантастические — собранные из стен, башен, затейливых окон, крученых колонн, строгих портиков и множества других архитектурных элементов всех стран и народов — здания, дворцы и города, что столь художественно выстраивает в сновидениях наше подсознание.

Совсем недаром на опыт коллажа ссылался отец-основатель сюрреализма Андре Бретон:

Чтобы извлечь из некоторых ассоциативных форм требуемый эффект неожиданности, годится буквально все. В этом смысле коллажи Пикассо и Брака играют ту же роль, что и вкрапление любого общего места в литературное произведение, отличающееся крайней утонченностью стиля.

Швы между фактурами в коллажах — этакие просветы в вечность, откуда остро потягивает космическим холодком. Мерное дыхание бытийных начал ощутимо и в лентах, сводящих к сложному целому эстетически разнородные материи, — «Иллюминация» (реж. Кшиштоф Занусси, Польша, 1973), «Сладкий фильм» (реж. Душан Маккавеев, Франция-ФРГ-Канада, 1974), «Чонтвари» (реж. Золтан Хусарик, Венгрия, 1979)…

Зеркало. Реж. Андрей Тарковский, 1974

Герой «Зеркала» не только странствует в мире своих сновидений — его личные отношения запутаны и, как всякий нормальный интеллигент семидесятых, он болезненно изнурен «странной любовью» к многострадальной Отчизне. Эта лента не только вбирает в себя знаки метафизики — репродукции Леонардо или музыку Баха, — самые прозаические явления, словно запечатленные на фоне вечности, обретают здесь магическое измерение и излучение. Тарковский столь органично и мягко использует приемы коллажа, что многие монтажные фразы его фильма в качестве коллажных построений не сразу и воспринимаются.

Андре Бретон писал о бездне, отделяющей «статую, которая стоит на отведенном ей месте, от той же статуи, лежащей в придорожной канаве: там она не вызывает никакого интереса, здесь же <…> она может оказать невероятно захватывающее воздействие». Одно дело, считал он, видеть северное сияние в журнале «Природа», а совсем другое — когда «оно выйдет к тебе из стенного шкафа». А если увидеть его там, где ему и быть полагается, — на небе? Но такой эксцентричный вариант Бретон даже не рассматривает.

Виктор Шкловский тоже призывал художников вырвать вещь «из автоматизма восприятия» — «сделать камень каменным». Сдвиг контекстов обычен и для Тарковского: на что уж поднадоели кадры триумфального проезда по Москве кортежа с Чкаловым — но, идущие в «Зеркале» под нежную музыку Перголези, они словно очищаются от социальной коросты тридцатых и обретают органичную красоту визуального акта или природного явления. Неожиданные сочетания музыки и изображения, рождающие новые эмоции и смыслы, принято называть контрапунктом. Здесь же это — явный звукозрительный коллаж, созданный исключительно из цитат: известнейшей хроники и музыки, написанной, естественно, вообще не для кино.

Иные монтажные переходы этой ленты словно не связаны ни сюжетом, ни фабулой. Вот, скажем, основные сгустки того огромного по метражу и чрезвычайно разветвленного фрагмента, который Юрий Борисович Норштейн называет своим любимым местом «Зеркала».

В большой неуютной квартире со следами нескончаемого ремонта, где остался мальчик Игнат, словно из воздуха возникает некая наставница поколений — подтянутая, слегка чопорная дама со стоячим воротничком, ахматовской челкой и строгим профилем Данте Алигьери. С видом, заранее пресекающим всякое непослушание, она предлагает Игнату прочесть вслух письмо Пушкина, где поэт витиевато и не слишком убедительно защищает Россию от приговора, вынесенного ей западником и диссидентом Чаадаевым. Далее следует вроде бы не идущий к делу эпизод из прошлого отца Игната: эвакуация военных лет, контуженый военрук муштрует на лютом морозе мальчишек — голодных, закоченевших и плохо слушающих его косноязычные описания «мелкокалиберной винтовки». И тут же — этот вроде бы не самый симпатичный мужик бросается на волчком вращающуюся гранату: некогда разбирать, учебная она или нет, спасти бы детей! Потом включается поразительная хроника, где оборванные советские солдаты понуро и упорно бредут к недостижимому горизонту через бескрайние хляби и пустоши. А дальше — ядерный гриб, массовая истерия вокруг портретов и изваяний председателя Мао и как финальный аккорд этого гигантского монтажного построения документальные кадры военного конфликта с Китаем на острове Даманский.

Рассматривая всю эту конструкцию, слова «коллаж» Норштейн не произносит, хотя приемы и принципы коллажа сказываются здесь не только в том, что в игровую плоть ленты вводятся массивы кинохроники, но и в более тонких и неявных использованиях его возможностей. Так, фрагменты из письма Пушкина даны именно как литературная цитата, да и поданы остраненно, с тем сдвигом, что подчеркивает цитатность текста: Игнат читает его с запинками, чуть ли не по складам, явно не понимая, о чем в нем идет речь. После этого на экране возникает настоящая мать Тарковского. Она возникает в проеме квартирных дверей и тут же торопливо уходит: не туда, мол, попала. В контексте фильма — это проявление некоего космического юмора: Мария Ивановна действительно «попала не туда»: абсолютно реальная женщина как бы открыла дверь в мир изрядно отвлеченных философских обобщений. За кадром звучат стихи Арсения Тарковского, но это тоже цитата, как бы еще и удостоверенная опять же настоящим голосом этого поэта. Во плоти, хотя и в роли мистической наставницы Игната, появляется здесь и Тамара Георгиевна Огородникова, замечательный директор фильма «Страсти по Андрею».

Текст пушкинского письма достаточно известен: державники считают его достойным ответом западнику Чаадаеву и любят приводить из этого послания несколько возвышенных строк. По сути же оно неубедительно: «особый путь» России состоит, мол, в том, чтобы, жертвуя собою, во все века сдерживать полчища варваров, рвущихся разрушить Запад с его христианской религией, культурой и цивилизацией. Что это еще за великое предначертание — служить вечным буфером в мировых распрях?

Как бы то ни было, именно эти воззрения резонируют в экранных построениях Тарковского. Неслучайна даже тонкая антиномия военрука явно деревенских корней и мальчика из Ленинграда, города, как бы прорубленного в Европу, а не куда-нибудь. Мальчику из интеллигентной семьи такой наставник кажется заскорузлым и необразованным, но именно этот вроде бы нечуткий и неказистый мужик готов жертвовать собой ради стайки не слишком жалующих его питомцев. Не так ли и Россия, говорит Тарковский, в самые отчаянные времена защищала собой культуру и цивилизацию беспомощного Запада? В контекст этих рассуждений вправлены и кадры с Даманского, где российские парни живой цепью сдерживают остервенелую толпу непрошеных гостей, потрясающих красными книжечками. Они заявились, правда, не на Запад, а к северному соседу. Но для авторской тенденции это не важно — трезвые аргументы бессильны перед воздействием хотя бы того замечательного кадра, где источающее спокойную силу и словно вырубленное из гранита лицо российского солдата явлено на фоне беснующихся орд.

Не говоря здесь конкретно о коллаже, Норштейн совершенно точно описывает эффект суггестии, присущий этому методу познания реальности:

Что сделал Тарковский? Он включил в этот огромный эпизод пушкинское письмо в качестве образной концентрации, и оно, это письмо, освещает, распускает свои световые струи на весь эпизод, как бы окутывает его, и в результате возникает огромной силы художественный образ…

Технология озарения, присущая истинному коллажу, еще ждет своего исследователя.

Читайте также

-

Как сберечь — нет ли средства, нет ли, нет ли, есть ли...

-

Обладать и мимикрировать — «Рипли» Стивена Зеллиана

-

Музыка, рождающая кино — Рюсукэ Хамагути и Эико Исибаси о фильме «Зло не существует»

-

Мы идем в тишине — «Падение империи» Алекса Гарленда

-

Будто в будущее — «Мейерхольд. Чужой театр» Валерия Фокина

-

Под тенью умерших в саду — «Белое пластиковое небо» Баноцки и Сабо