Тень опричника

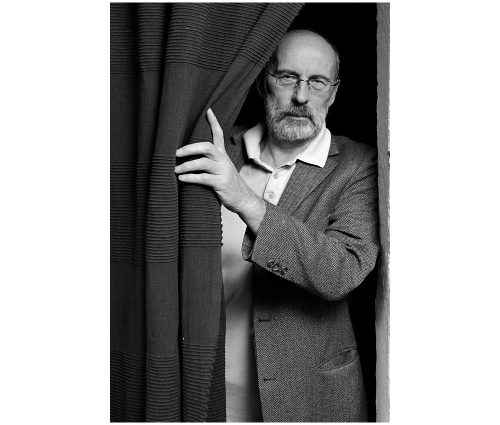

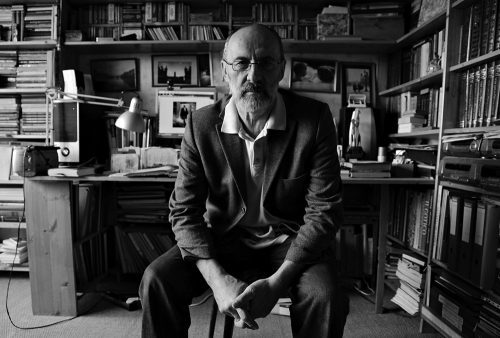

Евгений Анисимов. 2014. Фото Александра Низовского

— В нескольких научных статьях замечательный русский писатель Владимир Шаров — по образованию он историк — употребляет выражение «верховые революции». Пишет он о революционной традиции, которая идет непосредственно от власти, присвоившей в России право на любые структурные изменения и утопические проекты…

— Да, Россия, по моему внутреннему убеждению, устроена так, что иного варианта модернизации, чем через верх, для нее нет. Герцен не зря писал: «Единственный европеец в России — это правительство». Мы это очень хорошо видим даже сегодня.

Ситуация усугубляется и тем, что еще в Петровскую эпоху в России исчезло единство культуры народа и верхов. У нашего народа, который с тех пор пребывает в идеологическом одиночестве, никогда не было лидеров типа Мартина Лютера. Христианство, принятое в византийском варианте, не организует общество. Русский бунт всегда возглавляли маргинальные личности, и потому бунт этот был бессмыслен и беспощаден. И я боюсь этого бунта, который может вспыхнуть, учитывая крайне низкое правовое сознание. Ведь Майдан — это Сечь. Там нет явных лидеров, но есть некое общепринятое, выражаемое мыслящей частью народа, действие. В России такого никогда не было. Разве что только до московской эпохи, когда были народные собрания и самоуправление городов.

В силу этих особенностей русской государственности «революция» сверху — это единственный путь развития России. Другое дело, что власть эти революции представляет себе в первую очередь как реформирование и установление самой власти. Такого режима, при котором невозможны какие бы то ни было преобразования. Власти кажется (и порой не без оснований), что свобода в России понимается прежде всего как вольность… Свобода от всякой обязанности и какой-то конструктивной деятельности. Отсюда, например, легенда о Беловодье и постоянный поиск мест, где не нужно платить налоги и чистить двор свой. Петр, согласно одному из анекдотов, говорил: «Аглицкая вольность у нас как стенке — горох! Нужно знать народ, которым ты управляешь». То есть здесь, в России, все зависит от представлений правителя. Россия для правителя — это пластилин.

— То есть власть существует помимо народа и вопреки ему. Она никогда не результат какого-то договора, а назначает себя властью сама, дарует себе полномочия и права. Исключается любой элемент обратной связи. Но зачем же тогда Ивану Грозному, который положил на себя царский венец, были нужны реформы первой половины его царствия? И почему опричнина была только после? Когда произошел перелом?

— Власть у нас по традиции питает презрение к народу. Не верит в саму возможность самоорганизации общества. А между тем мы знаем примеры этой самоорганизации. И я не говорю о древних городах, которые приглашали себе князей… Нет, самоорганизация возникала и в годы Смуты, и в последнюю мировую войну, когда вдруг миллионы порядочных людей осознали свой долг. Это редкие моменты, когда земля (то есть земство) спасала и себя, и власть. Первые годы Романовых ни один закон не принимался без Земского собора. Но по мере укрепления самодержавие все меньше и меньше нуждалось в поддержке земли. Петр окончательно уничтожил рудименты этой демократии и перешел на авторитарную форму управления. У него было оправдание: он понимал, что здесь нет ни банков, ни развитых городов с магдебургским правом; нет университетов, нет богатого купечества, и единственный рычаг, которым можно перевернуть страну, — это государственная власть. А она по своей природе не настроена на преобразования.

Что касается Ивана Грозного, то у него действительно в первый период царствия был такой вот свой Гайдар — Избранная рада, которая глубоко понимала процесс реформирования. Были созданы необходимые государственные структуры, органы управления: приказы, поместная система… Эти реформы оказались очень важными. Что произошло потом? На этот вопрос у историков нет твердого ответа. Считается, что на царя повлияла смерть царицы Анастасии. Она привела к психологическому сдвигу, исчезли сдерживающие обстоятельства. Есть версия, что царицу отравили бояре. Другие считали, что московская власть изначально строилась по золотоордынскому образцу, и это очень хорошо видно, в частности, в борьбе с Новгородом (где само слово «москва» писали с маленькой буквы). Самовластие было главным видом московского правления. Мы с этим постоянно сталкиваемся до сих пор: в какой-то момент правитель как будто слетает с катушек и начинает проводить политику, губительную для страны.

— А чем была опричнина? Это же утопия в своем роде. Отдельное царство, в котором дублировались все органы и структуры власти, имитация системы военного ордена. Или мне просто так кажется из-за того, что слово начало снова гулять по литературе и прессе?

— Это, скорее, наша рефлексия. Мне представляется, что все было немного иначе. Дело в том, что все-таки существовало право. Писанное и неписанное право, которое ограничивало власть великого князя и царя. Вводя опричнину, Иван Грозный не придумал какую-то новую систему, а ввел чрезвычайное положение, то есть выделил часть страны, в которой не действовало право земли. Земское право. Это и была «опричь».

— Исключительная зона…

— Да, зона, в которой не работали те законы, по которым должен был жить и сам государь. Я считаю, что Петр с началом Северной войны тоже ввел подобное чрезвычайное положение.

— Ну, ведь говорят, что реформы Петра I так же продиктованы Северной войной, как опричнина — Ливонской…

— Совершенно верно. Всякая война развязывает руки самодержцу. Опричнина оказалась способом борьбы с реальной, а также нереальной, придуманной, оппозицией. Были уничтожены все возможные очаги сопротивления. Но опричнина нанесла колоссальный ущерб самой идее народного управления и вообще идее права. И сегодня мы видим то же самое.

— У нас все повторяется.

— Да. В России развитие идет не по спирали, а по замкнутому кругу, мы вновь и вновь наступаем на грабли, по которым уже прошли наши предки.

Евгений Анисимов. 2014. Фото Александра Низовского

— А Петр I сознательно соотносил себя с Иваном Грозным?

— Да. Это было заметно даже в оформлении триумфальных арок в честь взятия Азова: на одной стороне арки был изображен Иван Грозный с девизом «Начал», а на другой — Петр: «Продолжил». Это очень логично. И Иван Грозный, и Петр I, и Иосиф Сталин занимались примерно одним делом и свою внутреннюю связь очень хорошо чувствовали.

— Каким делом? Увеличением территории?

— И укреплением самой государственной власти. Расширение территории — это общая идея. То, где сходятся русский народ и русские правители. Выражается оно в том, что наше богатство — не люди, не достижения культуры, а наши территории. От того, что мы владеем огромной территорией, возникает некая гордость. Средняя температура плюс три градуса, но гордимся. Плох тот государь, который не присоединил еще какой-нибудь кусок. Позор тому, кто раздавал! В этом смысле произошедшие крымские события принципиально важны. То, что было с 1991 года по 2014‑й, — отклонение от столбовой дороги русской государственности. Почти двадцать пять лет мы прожили в иной атмосфере, и это счастье мое и моих друзей. Однако восприятие крымских событий народом очень хорошо говорит о том, что именно отвечает его глубинным представлением о том, какой должна быть Россия. Известно, что акула никогда не останавливается. Империя должна расширяться, и с Крымом был просто удачный момент. Примерно как тот, когда Петр совершенно потрясающе построил собственную столицу юридически на территории чужого государства… Ведь мир был заключен почти через двадцать лет после того, как он заложил Петербург.

— Итак, мечта сбылась. Что дальше?

— Большие проблемы: с логистикой, с энергоснабжением, с водой… Если не наладить отношения с Украиной; но я не представляю, каким образом это возможно. И все же, если что-то и останется в истории от Путина, то, скорее всего, это будет именно Крым.

— Есть такая иллюзия, что после каждого периода ожесточения власть как бы отпускает вожжи… Барьер взят, можно не тиранить.

— Власть обращается к демократии только когда ей плохо…

— А при Алексее Михайловиче власти как было? Неужели плохо? Почему Петр все так переустроил?

— Я много пишу о том, что основа всех реформ — ненависть к прошлому. Алексей Михайлович был традиционный человек, он, конечно, не мог разрушить систему земских соборов, хотя уже при нем они начали увядать. Ведь зачем нужны земские соборы и вообще вся демократия в России? Не для построения светлого будущего, а для того чтобы утвердить решения, за которые народ понесет ответственность. Ну, там, не знаю, присоединение Украины. Был, кстати, земский собор по поводу присоединения Азова. Решили не связываться, потому что турки очень сильные. Казаки отдали Азов. Земские соборы нужны для принятия принципиальных решений. Вспомните Сталина с его обращением «братья и сестры»… С какой это стати? Были «двурушники» и «вредители», стали «братья и сестры». Это обращение к земле: «Спаси нас». В этом смысле Екатерина II правильно сказала: «Русский народ — это такой народ, за которым как за каменной стеной». Главное, вовремя призвать народ к жертвам, на которые он готов пойти. Реформы в России проводить несложно, народ долготерпим, а карман государственный бездонен. И власть должна делать вид, что знает, куда идти, потому что реформы в России возможно осуществлять только сверху. И в этом смысле нам, конечно, не повезло с правителем, который не на том уровне понимания задач…

— Спрошу, как и в случае с опричниной: а что вообще произошло? Всего месяц прошел с тех пор, как пресса рассказывала про спокойствие Олимпийской деревни, про то, как все прекрасно организовано, как все по-европейски проходит… даже все махнули рукой на деньги потраченные. А политические обозреватели еще в декабре встрепенулись, когда заметили, что Путин в очередном послании не процитировал философа Ильина… И вдруг такой поворот. В чем дело?

— Я думаю, правы те, кто говорит: просто совпало — общий тренд развития России (и в его понимании, и в народном) и момент. Общее представление о том, что украинцы — это не отдельный народ, а такие южные русские. Я ушам не поверил, когда образованнейший карьерный дипломат, наш министр иностранных дел, начал указывать, какое государственное устройство должно быть у соседней страны. Бельгийцам, я думаю, он такого не скажет. По сути, это был переворот. Это государственный переворот, когда власти сбросили наконец маски, назвались истинными именами. Если мы порываем с Европой, то мы действительно ведем себя как духовные наследники Византии, которая погибла. 16 марта и речь Путина обращают нас к прошлому России, он точно попал в тренд русского развития. Для меня и многих других это был холодный душ.

— Тут я опять хотел бы вернуться к феномену «верховых» революций. Почему для модернизаций такого типа очень важно назначить какого-то внутреннего соперника: изменников, врагов, «пятую колонну»?

— Безусловно, нужен внутренний враг, который всегда был при осуществлении верховных реформ: для Петра, например, это были сначала стрельцы, потом — собственный сын. Но иногда мне кажется, что, управляя огромной страной, сталкиваясь с массой всяких управленческих проблем, власти начинают неизбежно бояться масс. У них есть некое марксистское представление о могучей силе этой лавы, которая может выплеснуться. Представляю себе, какой нервозностью потянуло из Украины, как наши спецслужбы начали прощупывать общество: а все ли нормально? Все ли тихо сидят? Все это наложилось на свежие воспоминания о митингах, эта речь Навального про «мы придем в Кремль»… Хотя ну кому идти? Благосостояние общества улучшилось на 40 %. Это объективно. В Украине совершенно другие проблемы. Двадцать лет просто потеряно.

Евгений Анисимов. 2014. Фото Александра Низовского

— То есть здесь что-то бессознательное играет? Меня лично удивляет суицидальная склонность, свойственная русской автократии. Для России, кажется, невозможен такой сценарий, как с франкистской Испанией или с постсалазаровской Португалией — то есть, может, и не безоблачный, но все же не очень кровавый переход от корпоративной автаркии к чему-то более демократическому, — потому что наша абсолютная власть не видит никакого будущего. Может быть, я утрирую?

— Нет, почему же. Путин, конечно, не Жуков. Он не установит военную диктатуру. Думаю, до этого не дойдет. Тут другая манера. Он как удав, который неторопливо стягивает кольца. Как Иван III. К нему приезжали представители Веча и спрашивали: «Что нужно?» Говорит: «Вы должны сами сказать, что мне нужно». Они уезжали, думали, что ему денег нужно, привозили огромные деньги, а он снова говорил, что вы должны сами знать, что… И в конце концов сказал: «В Новгороде не быть ни вечевому колоколу, ни посаднику, а будет одна власть государева, как в стране московской».

Мы вступаем сегодня в эпоху осени патриарха. Это модель жизни, когда диктатор уже не совсем адекватно оценивает происходящее вокруг, но окружающие ведут себя, как в тоталитарном государстве, многие хотят рвать отсюда, молодежь особенно… Но те, кто остается, тоже молодцы, они проводят эксперимент на себе. Я в 1990–1991 годах был в Америке, и мне все происходящее здесь казалось жутко страшным. А когда я приехал обратно, понял, что наблюдение из-за границы очень несовершенно. Пушкин прав: жизнь только «бездны на краю». Нет более скучной страны, чем Швейцария. А история России не закончена, она продолжается, и жутко интересно, чем это вообще все кончится.