Песни Невинности и Опыта

Дети карнавала

Пионеры Ленинграда, поднятые по тревоге. Фото: Виктор Булла, 1937

1

Когда двенадцать лет назад один старый, больной, большой человек сказал стране «я ухожу» на мотив «штандартенфюрер, я смертельно устал», а вместо него пришел другой, с тугой кожей и покатыми плечами, у меня еще не было адреса электронной почты. Я завел его к концу весны, когда первой ассоциацией на слово «Курск» была все еще «дуга», а не «лодка». У тех, кто сегодня, в тот назначенный час, выходит на площадь, — Пушкинскую ли, Исаакиевскую, иную ли, — электронные адреса есть, вероятно, поголовно.

О том, что протест куется в интернете, знают по обе стороны баррикад. В 1917 году, чтобы взять власть, нужно было захватить почту, телефон, телеграф; в 2012 году, чтобы ее удержать, у аборигенов пытаются отвоевать сетевой плацдарм. Проводят DDoS-атаки на главные информационные узлы. Запускают троллей со свежими аккаунтами (так в одном военном рассказе Зощенко переодетых фашистских диверсантов распознавали по слишком новому обмундированию). Самая эффективная спецоперация последних месяцев — с обеих сторон — хакерский взлом личной почты предводителей, сиречь шпионаж в глубоком тылу противника. А рекрутские наборы на участие в протестных акциях проводятся в Фейсбуке и ВКонтакте.

Военная терминология здесь не ради стилистических красот. Те, кто пугают народонаселение возможной гражданской войной, либо не в курсе, либо лукавят. Гражданская война в России идет полным ходом. Просто в Сети. От генеральных сражений в ЖЖ комдивов — до мелких стычек в каждом доме, каждой избе, на каждой пяди сетевой земли. Любой разговор может быть сведен к выяснению личных политических пристрастий; любое высказывание на политическую тему взрывается черной яростью. С расстрелами без суда, линчеванием провокаторов и патрулями добровольных дружин. Стремительно вырастающие многосотенные ветки комментов — про Путина, про Кавказ, про Госдеп — как стрекот пулемета «Максим» в ночи: трах-тах-тах! — и только эхо откликается в домах, окна которых подсвечены синеватым сиянием мониторов. Эта война почти не калечит тела, только души. Отправляя коммент своему ненавистному соотечественнику, пользователь жмет на Enter как на курок.

Вопрос о том, почему именно Интернету выпала участь стать полем боя, кажется на первый взгляд праздным: ну да, коммуникация, охват, мгновенное реагирование, неподцензурность… Но чехарда причин и следствий здесь изощреннее, чем кажется. Сама специфика среды делает выношенный ею протест весьма специфическим. Небывалым.

Сторонники Путина говорят о подъеме экономики и росте благосостояния как о заслуге правителя; противники утверждают, что это просто совпадение: ему-де повезло с ценами на нефть. Что ж, правление Путина совпало еще и с наступлением эпохи Интернета. И это совпадение не в меньшей степени определяющее. Дмитрий Быков [внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов] признался минувшей зимой, что, при всей его одержимости идеей цикличности российской истории, он не может сыскать исторической параллели нынешним событиям. Это, мол, какой-то новый вид протеста.

Если говорить о формах, которые он принял, — пожалуй, что так и есть. Но если взглянуть на механизм, эти формы выработавший, то можно припомнить нескольких людей, которые описывали и анализировали нечто подобное.

Марсель Карне. Жан Гремийон. Эрнст Любич.

Митинг школьников против уничтожения птиц. 1934

2

«Когда я увидел на экране что-то такое у некоторых на груди, я решил […], что контрацептивы на грудь повесили», — неосторожно пошутили на самом верху.

Примерещившийся премьеру предмет был на следующем же митинге оппозиции обыгран бесчисленным количеством способов, — начиная с гигантского презерватива с надписью: «Нас надули!»

«Идите ко мне, бандерлоги», — процитировали классику.

«Это кого ты назвал бандерлогом?!» — гласил плакат, на котором был изображен Кинг-Конг, взобравшийся на верхушку Спасской башни.

Дело не просто в шутках, — хотя, что пятнадцать, что сто лет назад представить себе митинг в России, где бóльшая часть лозунгов основана на каламбурах, было просто немыслимо. Дело даже не в том, что шутки эти, в основном, отменного качества, выказывающие тонкость слуха и вкус к эллиптике (куда там придворным присяжным телеюмористам: «Крокодил» против «Башорга»). Дело в той готовности к отыгрышу, которая позволяет любой ярлык, небрежно и свысока налепленный на протестующих, мгновенно и с готовностью перенять и освоить — то есть, этимологически, «сделать своим». Словно швырнули в человека комом грязи — а он и не растерялся, и уворачиваться не стал, просто поймал, и вот это уже не грязь, а глина, и из нее несколькими быстрыми движениями лепится маска, и одевается, и подгоняется (с помощью каламбура) под размер, и уже сидит впору… А тот, кто мнил себя обидчиком, оказался выгодным поставщиком сырья.

Пожалуй, не столько высшая справедливость требований, желание лучшей жизни или накопившаяся обида, сколько вот эта проворная ловкость и неуязвимая беззлобность способствовали — по крайней мере, эмоционально — популярности протестного движения. И это не простая реактивность, не словесный пинг-понг (или, выражаясь современным языком, бадминтон) в духе старорежимной КВН-овской разминки. Протестующие мгновенно отыгрывали те прозвища, которыми их наделяли. Не возражение, но передразнивание. Не ответ, но эхо. Навык быстрой реакции Интернет, с его тотальным комментированием, объясняет без труда. Но как объяснить навык мимесиса? Как виртуальная среда может привить склонность к реализации метафоры? И как подобные навыки и склонности вообще вяжутся с протестным движением?

Вечерние посетители. Реж. Марсель Карне, 1942

3

В 1942 году, в разгар Оккупации, Марсель Карне снимает фильм «Вечерние посетители», — ренессансную легенду о посланцах дьявола, отправленных на землю, «чтобы лишить людей надежды». Один из посланцев, Жиль, однако, влюбляется в принцессу Анну, и любовь их столь сильна, что побеждает и дьявольские козни, и даже самую смерть: когда в финале дьявол обращает влюбленных в статую, внутри нее слышится биение сердец в унисон, с которым нечистому уже не совладать. Это метафора Сопротивления, объясняют учебники.

Метафора как метафора, не хуже других, и избыточная ее напыщенность вполне может быть списана на требования исторического момента, — не до тонкостей, мол. Куда труднее объяснить, что «Вечерние посетители» вообще делают в фильмографии Марселя Карне. Его кинематограф классического периода, с середины 1930-х до начала 1950-х, отличается редким даже по тогдашним временам монотематизмом: вместе с художником Александром Траунером Карне формирует жестко выверенное пространство декорации, из которого главным героям не суждено вырваться; вместе со сценаристом Жаком Превером наделяет героев внутренней свободой и жаждой побега в заморские дальние страны. И получает расиновскую, по существу, модель трагедии, разворачивающейся в некоем междумирье (у Расина — вестибюль дворца, у Карне — порт): надежда на побег длит действие, осуществление побега ведет к гибели. Переняв эту модель из «Пепе ле Моко» Жюльена Дювивье и усовершенствовав ее в «Набережной туманов», Карне затем принимается систематически исследовать и усложнять ее, вводя то параллельные дублирующие-оттеняющие линии («Северный отель»), то вертикальное измерение («День начинается»), а далекую страну мечты перемещая то в прошлое («Врата ночи»), то в сон («Жюльетта»). Уже в последнем своем фильме 1974 года «Чудесное посещение» Карне вновь исполнит вариацию на старинный мотив: героем выступит златовласый ангел, а побег его — от разъяренной толпы добропорядочных деревенских обывателей, с вилами и дубьем, — обернется прыжком с обрыва и взмывающей в небо чайкой.

Никакими цензурными соображениями измену Карне излюбленной модели, которую он, почти в одиночку, умудрился накануне войны превратить в отдельный жанр французского кино, не объяснишь: скажем, в следующем, 1943-м году эту же территорию вполне «официально» освоит Кристиан-Жак в «Безнадежном путешествии». Пространство города, в котором разворачивается действие «Вечерних посетителей», конечно, замкнутое, как и положено в трагедии, но никакое не междумирье. Да и побег здесь осуществляют вовсе не романтические герои, а их гротескные, вымороженные двойники: напарница Жиля, Доминика, чье сердце остается наглухо закрытым для всех чувств, кроме неизбывной тоски, и отец принцессы, барон Уг, исстрадавшийся вдовец, в образе которого присяжные историки кино голлистской Франции увидели самого маршала Петена.

Для отечественного историка кино задача эта проще, чем для французского, — ведь это у нас был Лев Троцкий, автор бессмертной формулы «внутренняя эмиграция». Дабы не играть на руку дьяволу, Карне в 1942 году не собирается (или не решается) лишать сюжет надежды и дарует-таки своим героям удавшийся побег. Уже не вовне, — где ж укрыться от дьявола! — но внутрь них самих. Вызывающе наивный образ живых сердец у мертвых мраморов предвосхищает внутренний побег послевоенных героев Карне в память и сновидения, — просто здесь он дан не как сюжетное обстоятельство, а как сюжетное разрешение, эффектный финальный трюк, безапелляционная и беспардонная авторская декларация. Погружаться ли в воспоминания и сон — вопрос экзистенциального выбора героев; у Жиля и Анны выбора нет, и сердца их принимаются биться не потому, что они так решили, а потому, что таково уж свойство любви, — фактора не менее детерминирующего, чем дьявольские манипуляции. Там, где нет свободной воли, трагедия вырождается в легенду.

Нарочитая неловкость, с которой Карне преступает законы жанра, и ошеломляющая велеречивость (порой нестерпимо банальная) текста, столь мало свойственная Преверу, должны бы заставить почуять подвох, — но милая формулировка «война все спишет» относится к историкам не меньше, чем к их объектам: трудное, мол, было время, вот все так странно и получилось. С той же беспечностью будет воспринято три года спустя, после Освобождения, появление «Детей райка», — подобно «Посетителям», на удивление далеких от обычной тематики авторов. Неотразимое обаяние и пластическое совершенство фильма словно бы делают ненужными любые вопросы о мотивировке замысла. Дескать, Барро очень хотел сыграть великого Дебюро, попросил Превера написать сценарий, тот написал, а Карне был тут как тут и, стало быть, поставил. Всего-то.

За торжествующей декларативностью финала «Посетителей» оказалась незамеченной одна существенная деталь: услышав стук сердец, дьявол гневается и принимается наотмашь хлестать мрамор, постепенно растворяясь в воздухе от тщетности усилий. Сердца надежно замурованы в белоснежную оболочку и недоступны дьявольскому гневу. Но кто их туда спрятал? Кто превратил уязвимую плоть в неуязвимую? Он сам. Они укрылись от него за стеной, им же и воздвигнутой. Еще в предыдущем фильме Карне «День начинается» это было не так: герой Габена также находил убежище от мира, пусть и предсмертное, в каменной твердыне, но мсье Валантен — тот же, в сущности, дьявол и в том же исполнении Жюля Берри — проникал внутрь без затруднений, пусть и погибал вскоре, низвергаясь с высоты. Но тогда, до войны, дом был не его, и не по его наущению селился там Габен. Финал «Посетителей» доводит этот компонент модели до логического, парадоксального предела: зло самоубийственно, и дьявол не справится лишь с тем, что сам же и породил. И тот, кто мнил себя обидчиком, — обеспечил безопасность.

Дети райка. Реж. Марсель Карне, 1945

4

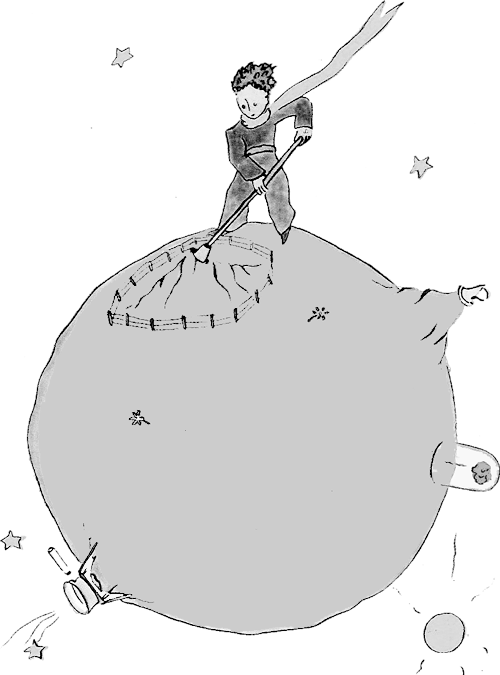

В «Детях райка» Карне рассказал вторую часть этой истории. Куда более жесткую и безжалостную, чем первая. Дебюро, как некогда Жиль с принцессой, укрывается от мира за непроницаемой белизной фасада, — на сей раз это актерский грим мима. Дебюро, как некогда герой Габена, оказывается лицом к лицу с толпой, — но тот в бессильной ярости бросал ей обвинения, а затем погибал от безысходности, этот же ежевечерне срывает овации. Великий актер XIX века Батист Дебюро, пережив Вторую мировую войну, воспринял урок «Вечерних посетителей», — равно как и урок «Ворона» Клузо: сочувствует ли тебе толпа, беснуется ли, — она все равно лишь многоликий дьявол, и все происходит по ее велению. Но теперь известен способ спрятаться от нее, не прячась, и укрыться, не скрываясь. Нужно стать статуей. Нанести белоснежный грим. Надеть маску, за которой пусть будет биться сердце и бушевать чувство, — маска сделает их недосягаемыми. «Детей райка» неизменно демонстрируют во всех театральных вузах мира, ибо нигде более с такой полнотой не разобрана проблема идентичности в процессе актерской игры. Но в актерстве Дебюро-Барро не стоит усматривать символ внутренней эмиграции. Это ее синоним. В сумеречную, вечернюю пору режима, когда дьявол расхаживает по улицам, всякий, кто хочет от него укрыться, становится актером. Обезьянничанье — единственное спасение от обезьяны Бога.

«Вечерние посетители» сняты об Оккупации; «Дети райка» — об Освобождении. У Карне мало иллюзий на этот счет. Решившись дать волю чувствам, смыв грим и обратившись в обычного человека, Дебюро в последних кадрах будет поглощен карнавальной бушующей толпой. Не потому даже, что она зла, а потому, что такова уж ее природа, такова ее главная функция — поглощать. Когда маски можно будет снять, выяснится, что ничего, кроме них, уже и не осталось. Тот единственный, кому это удастся, — ибо он был профессионалом, — растворится без следа. За ненадобностью.

Много написано, рассказано и снято о театральной, маскарадной природе нацистского режима; куда меньше — о том, что по другую сторону шел тот же процесс. Театру противостояла не искренность и подлинность, но другой театр. Воздвигался фасад благонадежности, с удостоверениями, ритуальными жестами и монологами-присягами, — так позднее в СССР диссиденты замаскируются под доцентов, а вечерние посетители парткомов будут по ночам перепечатывать самиздатовскую крамолу. В великом, сверхсложном, неоцененном по сию пору шедевре Жана Гремийона «Летний свет» (1943) запутанный любовный квинтет разрешался в финальную сцену тотального маскарада; в наэлектризованной атмосфере взвинченной россиниевской тарантеллы герои, обряженные в нелепые старинные костюмы, выясняли-таки, наконец, смысл и подлинную суть происходившего с ними. Когда же маскарад кончался, они оставались с этой сутью лицом к лицу. Результат — автокатастрофа, покушение на убийство, два трупа.

Важнее всего в этой истории то, что происходила она в Южной Америке — той самой заморской стране, куда фильм за фильмом стремились сбежать герои Карне и его последователей. Восемь лет спустя у Клузо в «Плате за страх» достанет мужества сформулировать со всей отчетливостью: они стремились в ад. Беглецы, гордецы, неприкаянные, несмирившиеся, — в роли Дебюро Жан-Луи Барро играл в первую очередь Орфея. По античной легенде, от его песен камни оживали. По версии XX века, песнями он одевал в камень самого себя. И выживал, окаменевая в статуарности мима. И погибал, если решал однажды, что спектакль кончился. Если отводил взгляд от толпы. Если оглядывался. Эпоха, в которую довелось существовать кинематографу, работать Марселю Карне и жить нам, скрестила мифы об Орфее и о Медузе-Горгоне.

Был и еще один фильм, где проблема идентичности интеллигента в период Оккупации была поставлена и решена столь же основательно (если не более), — «Быть или не быть» Эрнста Любича. Гомерически смешная комедия 1942 года о варшавском гестапо, поставленная берлинским евреем, сыном торговца конфекционом, в детстве бывшим свидетелем погромов; фильм, по слову Годара, исчерпавший тему Холокоста. Только у Любича, в отличие от его французских коллег, экзистенциальные метафоры, разумеется, уступили место виртуозности дистинкций. С ошеломительными результатами: сопротивление, протест, по Любичу, не маскируются под театр — они в нем зарождаются. Актер, загримированный Гитлером, выходит на улицы Варшавы летом 1939-го, — и осенью нацисты захватывают Польшу. Другого актера, выдающего себя за начальника гестапо, нацистский шпион разоблачает по неестественности поведения и идиотски неуместному смеху, — но через несколько минут на экране появляется подлинный начальник гестапо, и ведет он себя точно так же. Жизнь подражает искусству, — этот уайльдовский тезис Любич с успехом испытал на прочность еще в 1930 году, в финале «Монте-Карло»; в «Быть или не быть» власти закрывают спектакль под названием «Гестапо», но нацисты вторгаются в Варшаву и играют премьеру сами.

В конце концов, чаплиновский Великий диктатор стал возможен постольку, поскольку Гитлер, как жаловался на всех углах Великий комик, позаимствовал у него фирменные усики. Чтобы Чаплин спародировал Гитлера, нужно сначала, чтобы Гитлер спародировал Чаплина. И, возможно, маскарады, которыми неизбежно оборачиваются все тоталитарные и авторитарные режимы, — лишь попытка соответствовать той карнавальной стихии, которая органична любому интеллигенту, привыкшему оперировать фамилиями, библиографическими ссылками и опытом минувших столетий. Что мне сетовать на двуличие власти, когда я сам всю жизнь прикрываюсь масками великих мертвецов.

Летний свет. Реж. Жан Гремийон, 1943

5

Поросль пользователей, грянувшая ныне на площади российских городов, была одарена этой методой без заслуг, без усилий, — просто появилась в нужное время. Во время интернета. Под прикрытием масок-nickname’ов, под ровным светов мониторов шла своя игра, своя жизнь, своя пьеса. Шла все те двенадцать лет, на протяжении которых власть тешила себя иллюзией стабильности. Но здесь — здесь флиртовали аватарки, дискутировали ip-адреса, здесь, хвала твиттеру, оттачивался навык хлесткой реплики, а выбор обличья сто на сто пикселей был авантюрой; здесь, страшно сказать, не упрекали в измене родине тех, кто проходил войну за немцев, потому что стихия ролевой игры надежно отделена от реала с его однозначной, свыше данной объективностью. За серверной твердью стучали сердца. Целый мир стал маской для виртуальной реальности, а все его хомячки, презервативы, бандерлоги и прочие артефакты — материалом для актерской импровизации, ведь все это — не более чем строка в поисковике images.google.com, за которой — роскошная россыпь обличий и кажимостей.

Говорят, что протестующие оторвались от мониторов и вышли из интернета в реал; нет, они лишь спроецировали свой мир в реальность, инфицировав ее карнавальным хаосом, как искусство испокон веков понуждает жизнь подражать ему. Для них утрата голоса на выборах — потертый коммент, несправедливый бан, азы социальной адекватности они постигали на форумах, и их протест — против зарвавшихся модераторов. В этом описании нет пренебрежения: пусть упрекает их тот, кто осмеливается жить, не полагаясь на надежность привычных жизненных ритуалов. Нет здесь и скепсиса: подобная трактовка государственной власти вполне органична современной моде на understatement, а вписываться в эпоху — уже само по себе недурной залог успеха. Этим уже не пригрозишь с высокой трибуны — «маска, я тебя знаю»; шулерская привычка «входить под другим именем» в переводе на язык реальных бунтов означает умение в любой момент выдать себя за Спартака. С поправкой лишь на снижение пафоса: хрестоматийная кубриковская мизансцена была разыграна минувшей зимой в точности, но осталась неузнанной. «Я Хомячок!» — «И я Хомячок!» Господа правители, ваши пиксели биты. Их ирония — ирония Протея; а чтобы уловить Протея, нужен, по меньшей мере, Улисс.

Карнавал терпит поражение в одном-единственном случае — когда прекращается. Пока протестующие продолжают шутить и мимикрировать, они непобедимы; и не потому, что смех — такое уж грозное оружие, смех здесь лишь частность, — но потому, что они — неуловимы. Они — какие угодно, и, собственно, именно это право отстаивают. Власти могут копировать акции митингующих, как Гитлер — усики Чаплина; но пародия вернется сторицей, и Чаплин, если надо, сыграет две роли разом, за себя и за того парня, а Гитлеру это недоступно. Можно хлестать по статуе сколько угодно — она для того и предназначена, она — форпост, хитиновый панцирь, защитный слой. На этом карнавале, — словно некогда в фильме Гремийона, что происходил в аду, — выясняется смысл и суть, ибо нет брони надежнее грима и пикселей. Как говорили герои Абдрашитова: «А тебе идет форма». — «Всем идет».

Но не дай Бог решить однажды, что маски можно снять.

Мечтать не вредно

Если спросить хипстера, хипстер ли он, то в ответ обычно слышишь: «Нет». Вот и я не хипстер и вряд ли толком знаю, кто это такой. Лет пять назад хипстеров называли инди-кидами, молодежной субкультурой, но в этом, конечно, было мало правды.

Инди-кидов всегда принимали по одежке: в поло умненький. Старомодные дедовские очки или Ray Ban без диоптрий. Джинсы чем уже, тем лучше. На ногах даже зимой кеды Converse — хотя на любом «луке» классические desert boots от Clarks тоже не покажутся неуместными. Если марки, то Topshop, H&M, Zara, Uniqlo, но лучше малоизвестные скандинавские дизайнеры — или сшить все самому. Смешно, но нецензурное «ебашить look» идеально подойдет для фотографий в личных делах задержанных после декабрьских митингов.

Если фотокамера, то старая и пленочная (для слабых характером все же есть Instagram). Если техника, то от Apple. Если кино, то ночной предпремьерный показ нового Гаспара Ноэ в «Доме Кино» или в 35mm» — впечатления записываем в молескин. Если музыка, то независимая (indie-рок — отсюда и инди-киды), выбор Pitchfork. Богом у них Ян Кертис, хотя чувствовать они учились по первому альбому Interpol: строго и стильно одетые мужчины стильно и строго воспели рефлексии и секс в большом городе. Где их 17 лет? На Малой Садовой. Где их молодость? В «Солянке», «Республике», на «Красном Октябре», но они предпочли бы России Европу. «Никто не презирает хипстеров больше, чем сами хипстеры» — написал в своей колонке «На сложных щах» Юрий Сапрыкин и был абсолютно прав. Комментаторы написали, что «Афиша» — журнал для хипстеров, и тоже были правы. Все посмеялись: хипстеры любят самоиронию, и чем ее больше, тем лучше. Да и номер журнала был посвящен комиксам.

Эта колонка вышла в сентябре 2008-го, а в феврале 2009-го появилась песня Indie группы «Общежитие» и первые записи Padla Bear Outfit — ироничные и целиком закрывающие тему инди-кидов. До того момента хипстеров всегда описывали как сумму внешних деталей, посмеиваясь над ними словно Брет Истон Эллис над своими героями в абсурдных костюмах и критикуя за пассивность и отсутствие глубины, которая, впрочем, и не могла ниоткуда взяться из-за поверхностности описания. «Общежитие», шутя над инди-кидами и инди-сценой, не отошли от этой позиции: «Кто ищет вдохновение на сайте Look At Me? Кто больше любит Моррисси, чем The Smiths? Инди-хуинди! Инди-хуинди!» — да и вообще, «на следующий год мы сваливаем в Лондон, бумаги подписаны, а вы здесь разбирайтесь, что идет по плану и что такое осень».

На первом альбоме Padla Bear Outfit тоже были шутки про своих и для своих: «Пусть не смотрю в глаза, пусть нулевая линза, белые наушники не знают, что такое U2», — но на нем же была и болезненная песня о Сталине, и внезапно оказалось, что иногда хипстеры тоже слушают «Эхо Москвы» и ходят на марши несогласных: «И Сталин снова с нами. Откуда ему быть здесь? Откуда ему быть здесь?». А через год, в январе 2010-го Арсений из PBO в одной из своих песен минуту истерично повторял главный витавший в воздухе вопрос: «Я смотрю в глазок, за глазком Россия. Как сделать так, чтобы это не бесило?»

К осени 2010-го оказалось, что разбираться в политике и ходить на митинги модно — их даже стали в шутку звать новыми развлечениями Москвы и Петербурга. Отправной точкой этой моды стала борьба за Химкинский лес и митинг-концерт на Пушкинской площади в Москве. Уже 31 октября на первом согласованном митинге на Триумфальной площади была обычная московская молодежь со стаканчиками кофе из ближайшего Starbucks, и дальше мода на политику лишь возрастала: после первых декабрьских митингов прошлого года автозаки везли в отделения полиции двадцатилетних. Прежде до предела аполитичный сайт Look At Me (вернее его раздел The Village) публиковал материалы о митингах. Протест стал называться хипстерским — и никаким иным (после песни «Общежития» термин инди-киды больше нигде, кажется, и не употреблялся).

Есть распространенная версия того, как пассивные и самовлюбленные модники, которых мало кто воспринимал всерьез еще полтора года назад, вдруг стали едва ли не революционной молодежью. Оказывается, хипстеры никогда не были тем, чем казались: журнал «Афиша» сам себе придумал аудиторию, воспитал и вырастил ее — европейскую по своему духу молодежь, которая разбирается в искусстве, любит хороший дизайн, смотрит умное кино и может в два счета объяснить, кто «воспел на языке секвенсоров, семплеров и фильтров боль и потерянность человека рубежа веков». И хотя хипстеров привычно описывали как аполитичную молодежь, они таковыми также не являлись. Скорее они были увлечены теорией малых дел (которую продвигал сайт Look At Me и лично его создатель Василий Эсманов).

Суть теории малых дел такова: российская политика в своем нынешнем виде не политика вовсе, а фарс, в котором неприятно и стыдно участвовать, поэтому лучше заняться собой. Хорошо одеваться и думать о своем здоровье, получать образование и путешествовать по миру. Жить в Москве как в Лондоне и быть всем примером — и постепенно Москва не только перестанет казаться Европой, но и станет ей. Но скоро оказалось, что эта теория не работает, коррумпированная бюрократическая система продолжает разлагаться, и нужны активные действия. Массовые выступления были предопределены еще года два назад, дальше лишь оставались технические детали — хотя вряд ли кто тогда поверил бы в это всерьез. Да и сейчас не стоит переоценивать хипстеров; они не революционеры, а прагматики: «Государство — это сервис. Все чиновники, включая президента, — наши наемные работники. Если они плохо работают — мы не продлим контракт. И если они ведут себя нечестно, то мы это так просто не оставим».

На том и можно было бы поставить точку, но нет. Такое определение хипстера не лучше прежнего, хотя и развенчивает добрую долю стереотипов: оно показывает, какая эта молодежь, но не очень хорошо объясняет, почему она такая. Ключ стоит искать в том, за что долгое время молодежь ругали, — в пассивности и бесхарактерности. Принимая детали за целое, критики рубили хипстеров с плеча: мечтательность и незлобивость записывали в наивность и инфантилизм, а любознательность и увлеченность упрощали до моды на гиков и нердов (которая, впрочем, существует, но как раз и является следствием любознательности). И если и было поколение, которое так же любило мечтать и так же искренне надеялось на что-то большее, то это были, конечно, шестидесятники.

В очередной раз просматривая советские фильмы шестидесятых удивляешься, насколько молодежь того времени похожа нас: тот же Шурик снимает комнату в Москве, а сам подрабатывает на стройке и носит очки, кеды, рубашку в клетку и чиносы, забыв их подвернуть, — ну и ладно: он клевый нерд и через пару лет создаст стартап с машиной времени. И это сходство не столько внешнего (подумаешь: сейчас винтаж в моде), сколько внутреннего отношения к жизни: метростроевец Коля, гуляя по Москве с пишущим в модный журнал «Юность» Володей, легонько улыбается и поет о лучшем городе на свете. Низачем и нипочему — он, как и хипстеры, умеет делать это просто так.

Шестидесятники не разучились так улыбаться и до сих пор, но когда ты пытаешься расспросить многих из них о том времени, они неохотно что-то говорят про твист, про турпоходы с рюкзаком и про то, что в молодости всегда лучше, чем когда тебе за семьдесят. Чувствуешь себя чуть обманутым Уинстоном Смитом, который поит пивом старика и пытается узнать, как было тогда, до Большого Брата, — но тщетно: шестидесятники рассказывают не о том.

Вот один рассказывает, как ехали весной по льду Ладоги, а сзади машина с людьми ушла под лед. Вот другой — про то, как из соломы делали хлеб. Вот третий — про овраг, куда боялись бегать мальчишки, потому что там расстреливали евреев. Вот она — как сразу после, в оккупации, когда отец уже погиб, пришли бандеровцы и унесли все. Вот он — что после того, как умерла и мать, их забрали в детский дом, и он учился на отлично и дополнительный паек за старание отдавал болеющей сестре, чтобы та тоже не умерла.

То же я слышал от своих ровесников. Вот он видел, как за окном умирает рабочее предместье. Вот у него отец погиб в Чечне. А у нее родители ездили в Москву бастовать. А им пришлось бросить все и уехать, потому что теперь это другая страна и потому что русских долой. А его родителям уже давно не платили зарплату, поэтому приходилось ехать за город и на убранных совхозных полях искать пропущенные картофелеуборочным комбайном клубни, чтобы на следующей неделе было хоть что-то поесть кроме водянистого супа из старых круп.

Поколение Шуриков родилось перед войной и было этой самой войной и позднесталинским временем изувечено. Поколение «Афиши» родилось в конце восьмидесятых и было изувечено девяностыми, как бы хипстеров и ни записывали в мажоры. Та самая улыбка «просто так», то стремление к чему-то большему, свойственные обоим поколениям, — следствие страшной психологической травмы. На время о ней можно забыть, но день за днем ты все равно неосознанно будешь стараться не допустить ее повторения, убежать, сделать иначе. Хипстеров зря ругали за бегство от действительности: они всегда будут убегать от прошлого.

Но между шестидесятниками и хипстерами есть одно важное отличие. Время после XX съезда было лучшим для воплощения новой мечты — и шестидесятники стали первым советским поколением образованных городских жителей. И привычный нам мир создали тоже они: мир, где женщины не боятся мини-юбок и туфель на каблуках, мир чистого железобетона, длинных трубопроводов из Сибири в Европу и белоснежных реактивных самолетов — спустя полвека железобетон стал серым, а мир бесформенным и страшным, и кажется, что в нем разлагается не только пространство, но и смыслы. И так случилось потому, что одной августовской ночью 1968-го 250000 солдат умело и слаженно украли надежду у этого мечтательного поколения.

У поколения «Афиши» надежда еще есть. Когда-то казалось, что вот еще одна домна, еще один трансуран, и скоро наши космические корабли будут бороздить просторы Вселенной. Теперь кажется, что еще один митинг, еще немного усилий, и этот страшный бесформенный мир пропадет, или хотя бы выборы пройдут честно. Наверно, очень хотелось бы — ведь несмотря ни на какое прошлое будущее не может не быть прекрасным.

Читайте также

-

Добро пожаловать, или — «Посторонний» Франсуа Озона

-

«Казалось, все было готово к провалу» — Разговор с Владимиром Головневым

-

Перемещенные города, перевернутые смыслы

-

Берлин-2026: Не доезжая до Мемфиса — «Самый одинокий человек в городе» Тиццы Кови и Райнера Фриммеля

-

Берлин-2026: Без усилий о Нью-Йорке и любви — «Единственный карманник в Нью-Йорке» Ноа Сегана

-

Szerencsejáték Támogatás