Сергей Соловьев. Отроки во вселенной

Сегодня, 13 декабря, умер великий Сергей Соловьев. Запомним мы его радостным и вечно молодым. Републикуем по такому печальному поводу эссе Алексея Васильева, написанное к 75-летию режиссера и рассказывающее о его героях-подростках.

Сергею Соловьеву было всего 30, когда в 1975 году он сперва прорубил окно в Берлин, а затем и взял его. Дело в том, что до него не только советских, но и кинематографистов социалистических стран вообще на Берлинский фестиваль не допускали. Одна из трех — наряду с Каннами и Венецией — стартовых площадок международной известности авторских фильмов была создана в разгар «холодной войны», в 1951 году, именно в Западном Берлине и была послушна установке ФРГ не поддерживать дипломатических отношений со странами, признавшими ГДР, — а весь соцлагерь подпадал под эту статью автоматически. Ворота открылись только на XXV фестивале, когда восторжествовал дух Хельсинки, мирных переговоров, разрядки и взаимовыгодного сотрудничества, и из СССР в них проскользнул крошечного роста колобок-вундеркинд Сережа Соловьев — в те времена люди подолгу шли к режиссуре и в его возрасте солидный киноопыт имел еще только Бертолуччи — а через 12 дней просмотров и дебатов он взобрался на сцену «Цоо-паласта», чтоб забрать трофей за лучшую режиссуру. Для аудитории, не нюхавшей советского коленкору, показанное им было редкой диковиной: «Сто дней после детства» были хроникой лета в пионерлагере.

Ценность картины Соловьева не только в том, что она открыла Западу неизвестную советскую молодежь

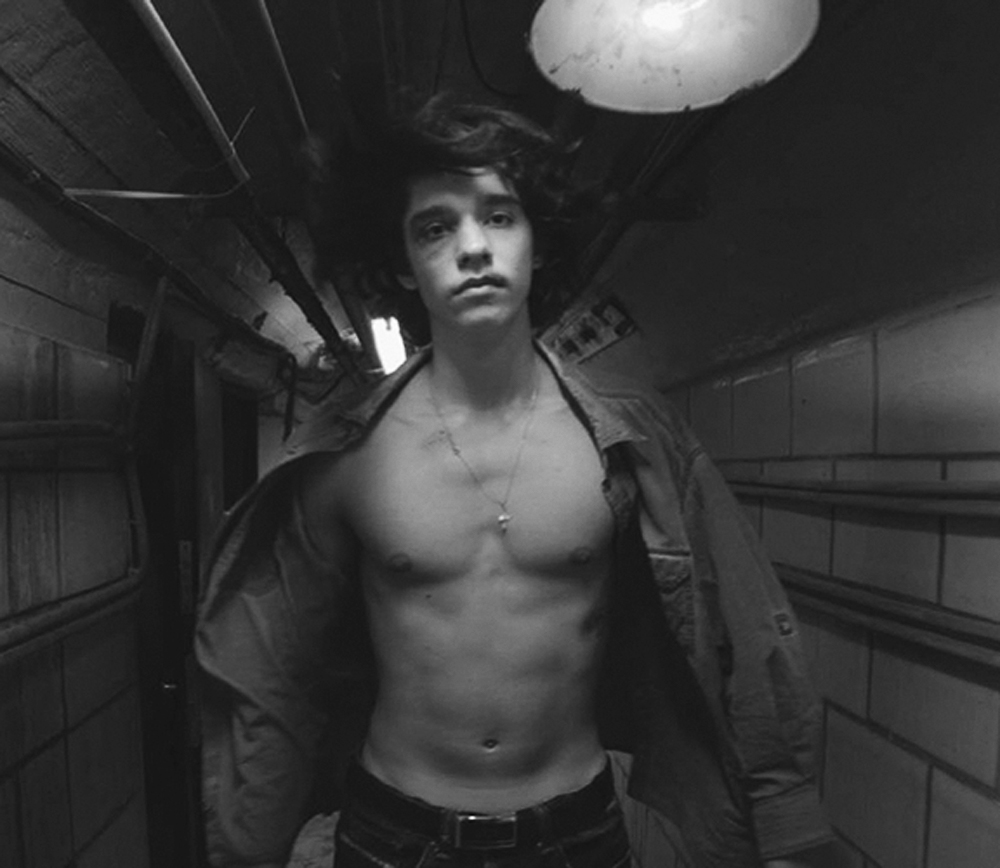

Между поездками «на капусту» подростки, ради добавочного компота подделывавшие результаты сбора урожая как заправские коррупционеры, чего Берлин, в принципе, и ждал от сценок из советской лагерной жизни, в свободное время совершенно для Берлина непредсказуемо медитировали на улыбку Моны Лизы, танцевали под Азнавура и главное — репетировали «Маскарад» Лермонтова и поверяли свои сердечные томленья высокими дворянскими страстями из пьесы в стихах. Надо знать Запад 70-х, которому Бертолуччи в возрасте Соловьева в качестве новой манеры ухаживания только что предложил анонимный секс в «Последнем танго в Париже», чтобы понять галлюцинаторный, вдохновляющий и в итоге освежающий эффект советской картины. Со старинной усадьбой, к стенам которой приколочены красные транспаранты с оптимистичными лозунгами, ивами, плачущими над мини-юбками восьмиклассниц, ногой, закованной в фальшивый гипс, чтоб в жизни было как у Лермонтова, с экрана смотрела галактика трепета и цинизма — цинизм сообщал искомое правдоподобие, но трепета была несоизмеримо больше. Студенты западноберлинского университета любовались ей как какой-нибудь вотчиной «Звездных войн». В статье по итогам фестиваля, опубликованной тогда «Советским экраном», этому университетскому показу уделили немало места: как Соловьев нервничал под постерами с голыми торсами, дымящимся стволами и лужами крови, как пугала его тишина в зале, забитом патлатыми развязными студентами, и как ни один не ушел, и сыпались вопросы, насколько это типично, это страна такая или только фильм, и что у них с этим Лермонтовым, и, наконец, как попасть в советский пионерлагерь.

Киношные подражания не заставили себя ждать. От Франции на фестиваль был делегирован молодой и страшно популярный тогда Патрик Деваэр, и вернулся он под впечатлением. Уже через год он сыграет вожатого, ставящего со школьниками в летнем лагере спектакль, в дебютной ленте Клода Миллера «Лучший способ маршировки», прозвучавшей во многом в силу неожиданности такой фактуры для французского кино, а еще через три года «Оскара» за лучший заграничный фильм возьмет картина с Деваэром «Приготовьте носовые платки», где фригидная жена его героя найдет свое женское счастье и нового мужа в летнем лагере — в лице 13-летнего воспитанника. Уже в таком виде, темой надежды на счастье в любви, возрожденной в изверившейся молодой женщине многообещающим прямодушием подростка, все это бумерангом вернется в творчество Соловьева, в его самые необременённые достоевщиной и прочим педалированием конфликтного поведения перестроечную «Черную розу — эмблему печали, красную розу — эмблему любви» (1989) и новейшие «Ке-ды» (2016).

Вот только подросток в каждом фильме новый, свежевыросший.

А пока: «Только у русских хватило мужества на фоне обилия постельных сцен, жестоких трагедий, убийств и извращений выступить с подлинно романтическим, чистым и добрым фильмом» — с простодушием соловьевских подростков утверждала наутро после конкурсного показа «Ста дней после детства» местная газета. Насколько заразительной для аудитории оказалась эта, представленная Соловьевым, не ведающая ухищрений подростковая манера выражаться, показывает, что с той же пионерской горячностью вторил немцам в своем фестивальном отчете и корифей советского киноведения Ростислав Юренев, заседавший тогда в берлинском жюри: «Я совсем было впал в состояние безнадежности, если бы не наш, советский фильм «Сто дней после детства”. Боже мой, как он меня успокоил. Дети, отдыхавшие в пионерском лагере никого не пытали, не убивали. Существовали среди них взаимные симпатии или неприязнь, была довольно основательная драка, была и любовь. Та первая, трепетная, влекущая и пугающая любовь, которой вовсе не нужны эротические ухищрения, столь старательно показанные датчанами».

Упомянутые датчане показали на фестивале, к полному своему провалу, тоже картину о подростках, но совсем другую. В их ленте воспитанники детского дома, воспользовавшись забастовкой педколлектива, бежали на необитаемый остров в попытке создать там свою коммуну, да только перекалечили и переубивали друг друга. Авторам они были нужны, чтобы повторить расхожую в те годы мысль, что слои культуры срываются легко и всякий социум повторяет законы звериной стаи. Фильм назывался «Оставьте нас одних», и его название отражает удел, на который издавна обрек подростков кинематограф. Подростковое кино существовало не то чтобы всегда, но в Америке 1950-х оно уже было настолько учитываемой продюсерами статьей репертуара, что даже давало свои громкие вещи вроде «Бунтаря без причины» (1955) с Джеймсом Дином. Однако подростковое кино оставалось гетто. Подростки в нем существовали в изоляции, а культурный слой ограничивался субкультурой, фишкой — рок-н-роллом и серфингом во времена Пресли, байкерами в конце 60-х, скейтбордистами во второй половине 80-х, совсем недавно — поклонниками вампиризма. Трюками на скейтбордах и гонками на мотоциклах их интересы и ограничивались — с приправой из первой любви и секса, куда ж без них в 16 лет. Что они станут делать, с каким миром столкнутся и как в него впишутся, когда гонки закончатся и настанет возраст, когда взобраться на скейтборд не позволит остеохондроз, — ни создателей, ни потребителей подросткового кино как-то не волновало. Джеймс Дин погиб за рулем в 24 года — и легенда о нем оттого и разрослась так пышно, что была удобна поставщикам подросткового кино: вот он, предел мечтаний подростка, быть лучшим в играх своего поколения, а дальше и знать ничего не надо.

Соловьев и изучает становление человека в мире, который он не выбирал.

Ценность картины Соловьева не только в том, что она открыла Западу неизвестную советскую молодежь, но и в том, что показала молодежь не варящейся в своей субкультуре, а в той, созданной до них, среде, в которую она заброшена. В «Ста днях после детства» нет решительно ничего, что создано главными героями. Есть культурная база — Лермонтов, Мона Лиза и в пластическом решении фильма приспособленная под нужды пионерлагеря усадьба с ее колоннами и заводями. Есть социальная среда — с коррупцией, колхозами и приписками, процветавшими тогда. Есть показушная — с соцсоревнованием и матросским танцем, выставленным во всей своей нелепости выпукло оттого, что на летней сталинского образца эстраде-ракушке его исполняют два карапуза в тельняшках (в «Ассе», 1987, появятся лилипуты с «Сильвой»). Но даже музыка на танцах — какая есть, Азнавур десятилетней давности, в чьем грассировании и хриплых слезливых уговорах некой непреклонной Изабель вожатым-шестидесятникам в пору их отрочества мерещилась некая вольница. Видите ли, эти дети не выбирали даже музыку для танцев. Соловьев и изучает становление человека в мире, который он не выбирал.

Рядом же с подростками — те, кто их вырастил: вожатые в «Ста днях…», учителя — в «Спасателе» (1980), и уже просто вчерашние подростки, годящиеся в старшие братья и сестры, те, кто переступил 20-летний порог в «Наследнице по прямой» (1982). Для них присутствие подростка — как трепет свечи, высвечивающий их собственные проблемы: туда ли они свернули и не поздно ли обратно. Вместе эти три фильма, ставшие событиями международной фестивальной жизни — «Спасатель» был премирован в Венеции, «Наследница» — на фестивале детских фильмов в Салерно — предвосхитили ту линию в американском кино, которая в наше время проявила особенную жизнеспособность. Речь идет о фильмах «Манчестер у моря», «Разрушение» и «Лунный свет», где двое героев, одному под 40, второму 16, сходятся в момент кризиса самоопределения: один растерян, потому что в полном шоке от того, что узнает, кто он, а другой — потому что опомнился и понял, что вряд ли хотел стать тем, кем он стал. Подростковый кризис и кризис среднего возраста, как два прожектора, направленные друг на друга во тьме навязанной культуры, образа жизни, социума, пытаются высветить точку — а где же собственно «я»?

Со времен первой трилогии Соловьева и уж тем паче Джеймса Дина, подростковое кино из прокатного гетто превратилось в прокатную магистраль. Самые шумные и прибыльные франшизы XXI века заточены под подростков, они их главные герои — «Сумерки», «Голодные игры», тот же «Гарри Поттер». Но тенденция искать самоопределение в присутствии подростка — новая, и началом ее стало «Отрочество». Режиссер Ричард Линклейтер снимал подростка с 8-летнего возраста на протяжении 12 лет, пока он взрослел, старели актеры, игравшие его родителей, и долгосрочный эксперимент оправдал себя: перед нами в сжатом формате двух с половиной часов прошла история новейших 12 лет, где менялись гаджеты, интересы, моды, политические курсы. И вот — мир стал совсем другим. Всё, что казалось незыблемым, оказалось ненужным. А посреди этого растет хрупкое существо, которому забивают голову — ну, хотя бы, как в начале фильма, выборами Обамы, сомнительный прок от которых ясен уже к его середине.

Соловьев фильм за фильмом регистрирует общество, движущееся все больше к эрзацу, форме без содержания

Соловьевская трилогия тоже запечатлела такое же движение общества и подростка, которого используют как мусорную свалку отходов общественной жизни. Во всех трех случаях есть культурная база — Лермонтов в «Ста днях», «Анна Каренина» в «Спасателе», Пушкин в «Наследнице», есть социум, к которому Соловьев чуток. В 1980-ом, в «Спасателе», — это уже и не коррупция, а чистое мещанство, джинсы, усы и улыбка, как в импортном каталоге, парикмахерская и ателье; в 1982-ом, в «Наследнице», — мышцы, ЗОЖ, секс, дискотека, штанга и разложенная на витамины морковка. С попсой та же история — хоть на синьке и наркоте, но еще живая, воспламеняющаяся Лайза Миннелли в «Спасателе» и привязчиво-полый, обтекаемый, как «Битлз» без души, поющий чисто для досок Юрий Антонов в «Наследнице». Соловьев фильм за фильмом регистрирует общество, движущееся все больше к эрзацу, форме без содержания, если точнее — форме, от содержания отчужденной, есть логика в таком развитии событий.

Вот только подросток в каждом фильме новый, свежевыросший. Это было не его движение, а вот оставленное прежними поколениями дерьмо — его. Он в нем вырос и ему с ним жить. Дергаться, как гальванизированный труп Буратино, под бодрую и пустую песенку Антонова про мечту. Или выступать огородным чучелом в обветшалых нравственных уборах Анны Карениной.

Сейчас, когда американское кино выудило подростка из «Сумерек» в авторское кино, чтобы разобраться в его присутствии, свидетеля и жертвы, во взрослой жизни, рассматривает его в этом же формате — как снаряд, выпущенный в уже сформировавшуюся культуру. Шпили протестантских церквей и музыка Генделя водят на ниточках 16-летнюю бостонскую марионетку в «Манчестере у моря» (2016) так же, как флоридские халупы и наркотрафик — его черного сверстника в «Лунном свете» (2016).

И все же Соловьев нашел выход, точнее — увидел его и запротоколировал в следующей, перестроечной трилогии «Асса» — «Черная роза…» — «Дом под звездным небом». А что, если к наследию культуры, которая отчего-то в реальной жизни культивирует все те же коррупцию, мещанство и бандитизм, только в обновляющихся формах, отнестись как к барахлу? Собрать из его обломков свой мир, пришпандорить сувенирную ялтинскую пальму на проигрыватель, запустить зычную пластинку про «Три месяца лета» и посыпать снегом из блесток. «Я живу в своих снах, — говорит Бананан, — а жизнь, это такое окошко, в которое я изредка выглядываю» — «И что видишь?» — «Да муть всякую в основном». Использовать старые слова, разложить на звуки и повторять красивые бессмысленные «лой быканах», как в «Черной розе», пока они и не станут новым смыслом.

Тут дело в чуткости к себе и к тому, что к тебе приходит.

Тем же путем идет Джейк Джилленхол в «Разрушении» (2016), поддержанный школьником-сыном новой случайной знакомой: ломать, рушить свой дом и прежнюю жизнь — просто, чтобы с чего-то начать. Бегать смотреть, когда взрывают старые здания. Этот мальчишка, с которым он любуется картинами разрушения, — теперь его семья. По-настоящему родная, в отличие от погибшей жены, для чьего богатого папы он депилировал живот, чтоб офисная рубашка оставалась белоснежной и сквозь нее ничего не просвечивало.

Что же получается: вернуться на круги 60-тилетней давности, во времена Дина, создать свою субкультуру? Но эти фильмы как раз и показывают, как всякая субкультура, разбухнув, становится той же старой доброй обязаловкой, а в положенный час издыхает, и ты остаешься у разбитого корыта: пройдет два года, и будут другие танцы, телефоны, президенты. Новые фильмы Соловьева — и здесь он смыкается с американскими авторами — не уверяют ни в чем, но предлагают держаться тех человеческих связей, которые напросились сами собой, как у Джилленхолла и пацанчика из «Разрушения». Они не похожи на привычные семейные институты и социальные формации; вместо традиционного симбиоза здесь — взаимная откровенность растерянности. Тут дело в чуткости к себе и к тому, что к тебе приходит. Чтобы расслышать голосок собственной жизни, сперва надо оглохнуть к тому, что орут трибуны.

У нового Соловьева традиционные семейные и любовные объятия размыкаются в «Одноклассниках» (2010). Она, вчерашняя школьница-наследница миллионов, бежит в Суринам, и теперь она вместе навсегда со свалившейся ей на голову осиротевшей девочкой, чей язык она пока не знает. Он, оболтус, который всю школу был рядом, остается в Москве, потому что там его бабуля, читающая по-французски в «Жан-Жаке» — они с ней тоже вместе, вроде навсегда. Так — правильно, потому что эти связи натянулись сами собой, тут нечего думать, эти без них не выживут, а любовь подождет. В раздолбанном тремя поколениями и заново собранном по бедности газике слушают бормотание маленького аутиста и черно-белую монотонную песню дороги повстречавшиеся вчера герои соловьевских «Ке-дов» (2016). «Я б его ни за что не отдал в детдом, — говорит 17-летний пацан его матери. Такой парень и самому очень нужен. Пусть он ничего не говорит — зато как молчит!». Мир, который строился из слов, наследств и семейных древ, хронически стократно дискредитировал себя. Этот еще не пал, но падет, как прежние, ибо эти миры непрочны, так повелось; дай Бог, если оставит после себя зрелищные обломки. Может, попробовать довериться испытанной логике ветра, вырвавшихся улыбок и навернувшихся слез? Тогда неожиданным образом проявляет себя и та культура, которая дееспособна, и финал «Ке-дов», когда героиня догоняет колонну новобранцев, в которой уходит в армию ее новый знакомый, Соловьев бесстыже сентиментально монтирует встык с похожими черно-белыми кадрами из ленты 1957 года «Летят журавли».

«Отрочество» (2014) Ричарда Линклейтера завершается фразой: «Говорят «лови момент”, но я думаю, всё как раз наоборот: это момент ловит тебя». Ее произносят на вершине скалы. Двое едва знакомых, пришедших полюбоваться видом с горы первокурсников зыркают, не в силах сдержаться, друг на друга, пока другой делает вид, что не смотрит, а на них обоих испытующе, в упор глядит солнце, готовясь отчалить в сентябрь и в закат.